学龄前儿童气质特征对运动机能相关指标的影响

2018-03-28陈为玮张虹雷朱小烽

陈为玮,张虹雷,张 红,朱小烽,陆 跃,顾 群

(嘉兴学院 师范学院,浙江 平湖 314200)

研究显示,许多身体活动模式是在儿童时期建立,儿童早期应作为“健康促进”生活方式的关键时期,该时期形成的模式相对稳定且可持续到成年期[1,2]。年龄、种族、社会经济地位以及社会文化等因素都已被研究证实为儿童体力活动的影响因素[1,3,4]。

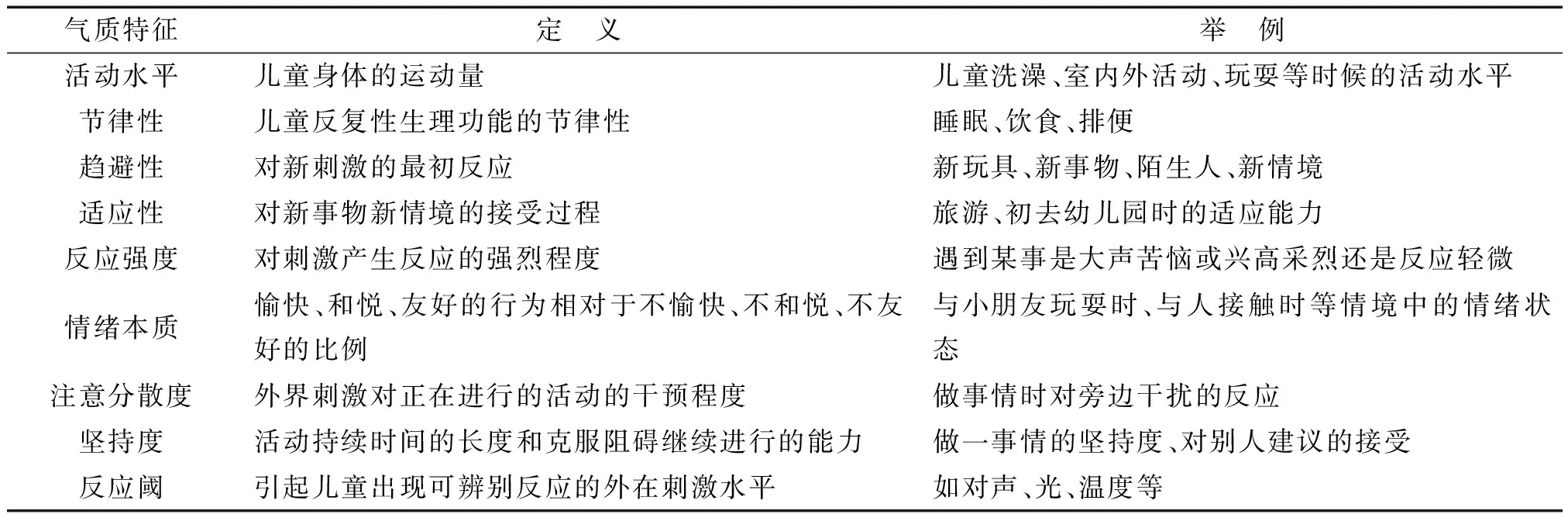

儿童时期的个人特征(如气质)对其以后发展具有塑造作用,包括成年后所从事的各种活动[5,6]。气质是指儿童的生理、行为、情绪反应和自我调节之间的差异,这些差异主要受先天和遗传因素决定,但随着儿童年龄的增加,也会受环境变化影响[7,8]。上世纪50年代初,THOMAS 和CHESS 提出“气质”概念并开始进行研究,研究中指出儿童气质涵盖了九个维度[9]:包括活动水平(Activity Level)、节律性(Rhythmicity)、趋避性(Approach-Withdrawal)、适应性(Adaptability)、反应强度(Intensity of Response)、情绪本质(Mood)、坚持度(Persistence)、注意分散度(Distractively)、反应阈限(Threshold of Response),不同的维度值分别代表不同的气质特征,表1。目前,主要以量表的形式对儿童气质进行评价,主要有: New York Longitudinal Study (简称NYLS)研究团队设计《3~7岁儿童气质量表(Parent Temperament Questionnaire,PTQ)》及《CPTS量表》。国内较多学者已对上述量表进行翻译并用其对学前儿童的气质维度进行评估。1995年,张劲松对使用NYLS量表对学龄前儿童进行测试,结果显示该量表可用于测量评定我国儿童气质特征[10]。随后,张凤等对CPTS量表进行标准化研究,研究表明CPTS量表信效度均较好,可以在中国使用。

近些年,随着体力活动健康促进生态学理论的提出,自我效能及相关的心理特征也被提到核心的层次。张小燕等[11]研究认为儿童身体自我感知与体能活动之间存在显著性相关。全明辉等[12]研究结果表明学龄前儿童体力活动水平与其认知能力具有一定的相关性。Wang等[13]研究发现新加坡中小学生体能活动模式与心理具有相关性,年龄组之间的相关系数有差异。国外学者对儿童气质与运动机能之间的相关联系已有涉足,一项长达11年纵向研究显示[8],童年气质可能会影响后期体力活动习惯的形成,特别是男性,气质特征中活动水平维度较高男童成年后更易自主寻找闲暇性体力活动。Irwin等[14]研究认为学龄前儿童气质量表中的五项维度值与久坐时间(Sedentary time)、中大强度体力活动(Moderate to Vigorous Intensity Physical Activity,MVPA)及体力活动总量(TPA)显著相关。

表1 3~7岁儿童气质量表维度描述[9]

研究证实,运动锻炼项目的选取与运动员个性特征存在一定的相关。运动选材时一方面要考虑良好的身体素质和专项运动技能,另一方面良好的心理素质也是必要条件之一,而气质特征与运动员心理素质关系密切。Han等[15]对不同项目运动员的气质特征进行比较分析,结果显示:棒球运动员的状态焦虑得分最低,跆拳道运动员的状态焦虑度最高。棒球运动员的特质焦虑得分也最低,高尔夫球手的特质焦虑得分最高。由此可以看出,运动员气质特征与运动项目及运动表现具有一定关联。依此,我们也提出这样一个假设:在儿童早期的发展中,气质特征是否与个体的运动机能存在一定的关联?本研究采用横截面研究方法,对455名3~6岁学前儿童的气质维度与运动机能相关指标进行主客观测定,并探讨气质维度与运动机能之间的相关性,为运动员早期选材及开展相关的体力活动干预性研究提供理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

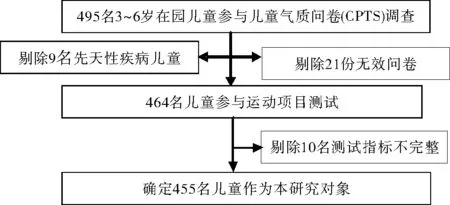

本研究采用随机抽样方法,抽取3~6岁495名在园儿童作为本次的调查对象,经筛选,455名(男童242名、女童213名)最终纳入分析,表2。剔除标准:先天性心脏病、肢体残疾、运动机能发展迟缓等不宜进行运动测试的人群;智力残疾、听力残疾儿童;家长或孩子不愿意参与;测试指标不完整。图1。

表2 研究对象(n=455)

1.2 研究方法

研究主要由NYLS量表评估和运动机能场地测试两个过程组成。测试前两周,所有受试者须经监护人知情同意,并签署知情同意书。儿童在场地测试过程中如出现身体不适可随时退出。

图1 实验流程

1.2.1 问卷调查法。受试者家长填写《基本信息表》以及《NYLS 3~7岁儿童气质量表》。后者涵盖THOMAS 和CHESS提出的气质特征九个维度,每个维度有8道题目,总共72道题目,每道题目一个陈述句,按“从不、非常少、偶尔有、有时、时常、经常是、总是”7点计分,填写该问卷大概需要15-20min。

1.2.2 场地测试法。场地测试包括两阶段:第一阶段为室内测试项目[16]:包括身高、体重、坐位体前屈、闭目单脚站立、闭目原地踏步,所有受试者完成第一阶段测试项目后再进入后续测试;第二阶段为室外项目测试[17-19]:包括20m折返跑、直臂悬垂、15s速度跳跃、立定跳远,7项指标作为运动机能评价指标。测试时要求儿童身着运动服及运动鞋,每次测试前由专业教师带领学龄前儿童做相应的热身活动。测试过程中,工作人员对其进行相应的安全保护。

1.2.3 质量控制。问卷调查前,研究人员对幼儿教师进行问卷填写方法培训,再由教师向家长讲解填写要求,由最了解儿童的抚养者根据其最近一年表现进行填写。问卷的发放和回收均以儿童所在班级为单位,由专业人员对所有回收问卷进行质量筛查,剔除漏缺项和不合格的调查问卷。

场地项目测试前对测试人员进行培训,要求测试者统一语言与指导。整个场地测试持续6周,每天测定上限为30人。

1.3.4 统计学处理。NYLS量表的每个维度中有4道正向计分题和4道反向计分题。统计反向计分题时,按照选择答案顺序从7分依次至1分进行计分,既“从不”计7分,依次类推至“总是”计1分。采用SPSS 21.0软件数据包对所有实验数据进行处理,使用平均数±标准差(Mean±SD)进行数据描述;组间比较采用独立样本 t 检验;采用线性回归模型分析气质维度与运动机能指标之间的关联性。以P<0.05定为差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 儿童在气质维度和运动机能指标方面的性别差异

由表3和表4可以看出:气质维度方面,3~6岁男童和女童分别在活动水平(男童4.05±0.95vs女童3.86±0.80)、趋避性(男童4.60±0.77vs女童4.45±0.80)以及反应阈(男童3.26±0.75vs女童3.14±0.65)3个维度有显著性差异(P<0.05)。运动机能指标方面,闭目单脚站立(男童4.73±3.28vs女童6.91±5.81)、坐位体前屈(男童8.88±6.17vs女童11.84±6.78)、踏步闭目原地(男童10.11±8.14vs女童12.84±10.12)3项指标存在显著性差异(P<0.05)。

2.2 气质维度与运动机能指标线性回归模型分析

在控制性别、年龄、出生方式,出生体重等后,线性回归模型分析发现:趋避性分别与BMI呈显著性正相关(β=0.729,P=0.012),与立定跳远、闭目单脚站立、15s速度跳跃呈显著性负相关(β=-2.559,P=0.041;β=-0.805,P=0.016;β=-0.484,P=0.031);坚持度与15s速度跳跃存在显著性相关(β=0.617,P=0.026);反应阈与闭目原地踏步呈显著性负相关(β=-1.310,P=0.043)。

表3 3~6岁儿童气质维度分布

注:*表示P< 0.05;下表同

表4 3~6岁儿童运动机能指标

3 分析与讨论

3.1 气质特征及运动机能水平的性别差异分析

儿童阶段是生命的关键时期,该年龄段发生剧烈的生理和心理变化,生活方式和健康行为也在该时期建立起来并影响至成人[8,20,21]。气质被认为一种个人相对稳定的行为风格的构建[8,14]。Thomas 和 Chess研究认为气质是儿童先天的素质,也是后期儿童行为方式一种表现形式。它是对儿童的速度、能量消耗、节律、适应、情绪等一种描述,同时又具有稳定性、连续性和持续性等特点[8]。本研究发现3~6岁儿童各气质维度之间具有性别差异,男童活动水平、趋避性和反应阈均高于女童,其他维度之间无统计学意义,这一定程度上暗示了男童身体的活动能力较强、更容易接近新事物,而女童则相对比较缓慢。国内研究者采用NYLS量表对不同地区的学龄前儿童气质特征做了多项调查研究,不同地域的研究结果存在一定的差异。张红忠等[22]研究发现,3~7岁女童在节律性和反应阈方面高于男童,而在活动水平维度方面低于男童。刘静等[23]研究认为学龄前儿童分别在活动水平、注意分散度和反应阈三个维度方面具有性别之间的显著性差异。本研究结果与之前报道并不完全一致,可能是由于气质特征的部分维度在一定程度上受年龄、地域、调查者(抚养着)文化差异等因素的影响。

而在运动机能指标及其他方面,3~6岁儿童BMI、坐位体前屈、闭目单脚站立、闭目原地踏步四项测试内容分别存在显著性差异。男童BMI高于女童,本研究同阳秀英等[24]研究结果类似:男童在超重和肥胖的比例高于女童,同时BMI指数也大于女童。根据生理及解剖特点,女童的肌纤维细长,横断面积小,肌纤维收缩力量较弱于男童,因此女童的关节灵活度和伸展性要好于男童。本研究结果也证实了这一理论,女童的柔韧性(均值)明显高于男童。此外,有关儿童感觉统合能力研究结果显示:男童的感觉统合能力失调率高于女童。沈茜[25]对学龄前儿童感觉统合能力研究发现:儿童的感觉统合失调主要以轻度失调为主,其中男童明显高于女童。本研究中女童感觉统合能力和平衡能力明显高于男童(闭目原地踏步:女童12.84±10.12 VS 男童10.11±8.14,P<0.05;闭眼单脚站立:女童6.91±5.81表5VS男童4.73±3.28,P<0.01)。

表5 3~6岁儿童气质维度与运动机能指标线性回归分析

注:控制性别、年龄、出生方式、出生体重等因素;R2为拟合程度;β 为标准回归系数;*表示P<0.05

3.2 气质特征与运动机能水平的相关性分析

近几年,国外研究者对学龄前儿童气质与健康促动进行了一些前瞻性的研究。研究认为儿童气质特征与久坐时间和身体活动具有统计学意义[14,26]。Song等[2]最新研究证明儿童早期的气质特征与MVPA相关,学龄前儿童气质活动水平低是青少年时期体力活动水平低下的独立危险因素。

本研究发现3~6儿童的气质特征中趋避性维度值与多项运动机能指标相关。儿童的趋避性维度值越大,BMI越高,两者呈正相关;而其与立定跳远、闭目单脚站立、15s速度跳跃呈负相关。Anderson等[7]研究者对8~12岁女童气质与身体成分相关性进行了分析,结果证实气质特征水平与儿童时期的总体能量消耗水平相关,女童的气质特征水平与BMI具有正相关性。本研究结果与Anderson等的研究结果有共同之处:气质与身体成分之间存在一定的相关性。Darlington等[27]对婴儿从出生到8周的体重与气质特征研究发现:体重增加与气质显著相关,气质维度的恐惧程度与体重增加缓慢相关,气质维度受到限制(如负面情绪和婴儿对沮丧情绪的反应)与体重快速增加有关。目前,国内还缺少同类研究的报道,大样本的横截面或长年的追踪性研究具有较大的价值,且对于其具体的生理机制的探讨还需深入进行。

在关于学前儿童气质特征对体力活动影响研究尚存一定的分歧。Yang等[28]对此有着不同的研究结果,他们在一项30年的纵向研究发现:男童和女童在不同年龄阶段气质对身体活动的影响不同,3~6岁女童气质特征中的高度活动水平与身体活动水平低有关(从童年到青少年时期),而3~6岁男童气质特征中的高度活动水平与其成年时期的身体活动水平低相关;9~12岁男女童的气质活动水平与身体活动正相关,研究推论高度的气质活动水平可能会对形成身体不活动生活方式有促进作用。

由此可见儿童气质特征与体力活动相关性的研究结果并不一致,并未形成统一定论。随着可穿戴式装备的研发,更科学合理的体力活动测量手段和工具的应用,相信对该领域的研究也会有一定的促进作用。

此外,本研究还发现3~6岁儿童的反应阈与闭目原地踏步存在相关性。反应阈是指能够引起儿童出现可辨别反应的外在刺激水平,闭目原地踏步作为儿童感觉统合能力的评价指标。而感觉统合能力是人体感觉器官对身体内外刺激做出的反应,两者均是对刺激产生的反应程度,理论上两者应存在一定的联系。较多干预性研究也证实了这一联系,如梁欢谊等[29]对感觉统合能力失调的儿童采用平衡游戏进行干预探究,结果显示平衡类游戏能提高儿童多种感觉器官感知水平。

儿童运动机能受多方面因素影响,Ortega等[30]研究认为运动能力一方面由遗传决定,另一方面也受外界因素的极大影响。多项[2,31]研究表明儿童时期的体能水平易受外界影响,与其父亲的体能活动、母亲的教育水平、家庭收入、花在户外活动的时间等因素呈正相关。令人好奇的是,本研究未发现气质活动水平与运动机能各指标间存在相关性。在今后该领域的研究中如何有效控制遗传这一因素,建立长年的队列研究以及观察儿童气质类型是否与儿童体力活动之间存在交互关系显得意义斐然。

4 小 结

学龄前儿童气质维度、运动机能及身体成分存在性别差异,运动机能相关指标与气质维度呈显著相关。开展儿童气质特征与运动机能相关性研究可以为研究儿童体力活动提供一个独特视角。根据学龄前儿童的不同气质特征,指导儿童有针对性地进行运动干预和教学活动创设,同时为运动科学选材提供一定依据。

[1] Bauman A E, Reis R S, Sallis J F, et al. Correlates of physical activity: Why are some people physically active and others not?[J].Lancet,2012,380(9838):258-271.

[2] Song M, Corwyn R F, Bradley R H, et al. Temperament and physical activity in childhood [J]. Journal of Physical Activity & Health,2017,1(15):1-8.

[3] Telama R, Yang X L, Leskinen E, et al. Tracking of physical activity from early childhood through youth into adulthood[J].Preventive Medicine,2014,59(2):1-8.

[4] Hughe S O, Shewchuk R M. Child temperament, parent emotions, and perceptions of the child’s feeding experience[J].International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2012,9(64):2-9.

[5] Buckley M E, Klein D N, Durbin C E. Development and validation of a q-sort procedure to assess temperament and behavior[J].Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 2002,31(4):525-539.

[6] Yoleri S. The role of child’s temperament predictor on preschool social competence[J]. Creative Education,2014,5(13):1160-1169.

[7] Anderson S E, Bandini L G, Dietz W H, et al. Relationship between temperament, nonresting energy expenditure, body composition, and physical activity in girls[J].International Journal of Obesity,2003,28(2):300-306.

[8] Janssen J A, Kolacz J K, Shanahan L, et al. Childhood temperament predictors of adolescent physical activity[J].BMC Public Health,2017,17(1):2-11.

[9] THOMAS A, CHESS S. Temperament and personality[J].Journal of Personality & Social Psychology, 1989,7(1):122-135.

[10] 张劲松.Nyls 3-7岁儿童气质量表测试报告[J].中国心理卫生杂志,1995,9(5):203-208.

[11] 张小燕,麦婉鸣.香港儿童参与体能活动状况及自觉体能能力探讨[J].教育生物学杂志, 2014,2(1):21-24.

[12] 全明辉,张涵彬,张佳仪.体力活动与学龄前儿童认知能力关联关系的中介变量研究[J].体育科学,2017,37(2):47-56.

[13] Wang C K, Koh K T, Biddle H, et al. Physical activity patterns and psychological correlates of physical activity among singaporean primary, secondary, and junior college students[J]. Physical Activity Patterns and Psychological Correlates,2011,6(2):3-9.

[14] Irwin J D, Johnson A M, Vanderloo L M, et al. Temperament and objectively measured physical activity and sedentary time among canadian preschoolers[J].Preventive medicine reports, 2015,2(6):598-601.

[15] Han D H, Kim J H, Lee Y S, et al. Influence of temperament and anxiety on athletic performance[J].Journal of Sports Science and Medicine, 2006,5(3):381-389.

[16] 朱小烽.儿童青少年体适能评定与健康促进[M].成都:西南交通大学出版社,2016:192-193.

[17] Ara I, Moreno L A, Leiva M T, et al. Adiposity, physical activity, and physical fitness among children from aragon,spain[J].OBESITY,2007,15(8):1918-1924.

[18] Boyle S E. A comparison of children’s fitness in the northwest and southwest of england [J]. Physical Education, 2014,4(4):165-174.

[19] Castro-Pi?ero j, Artero E G, Espa?a-Romero V, et al. Criterion-related validity of field-based fitness tests in youth: A systematic review[J].Br J Sports Med, 2010,44(44):934-943.

[20] Biddle Stuart J H, Atkin A, Cavil N. Correlates of physical activity in youth: A review of quantitative systematic reviews[J].International Review of Sport & Exercise Psychology, 2011,4(1):25-49.

[21] Janz K F, Burns T L, Levy S M. Tracking of activity and sedentary behaviors in childhood[J].American Journal of Preventive Medicine,2005,29(3):171-178.

[22] 张红忠,刘华,张静.珠海市3-7岁儿童气质类型及维度特征分析[J].实用预防医学,2008,15(1):40-42.

[23] 刘静,孟昭学.北京市通州区3~6岁儿童气质类型分布及气质维度特点分析[J].天津医科大学学报, 2015,21(3):261-263.

[24] 阳秀英,李新影.青少年超重、肥胖与抑郁和行为问题的关系[J].中国心理卫生杂志 2016,30(7):519-526.

[25] 沈茜. 成都市学龄前儿童感觉统合失调及影响因素研究[J].中国儿童保健杂志,2017,25(5):511-513.

[26] Marshall S J, Biddle S J, Gorely T, et al. Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: A meta-analysis[J].International journal of obesity and related metabolic disorders : journal of the International Association for the Study of Obesity, 2004,28(10):1238-1246.

[27] Darlington A S, Wright C M. The influence of temperament on weight gain in early infancy[J].Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 2006,27(4):329-335.

[28] YANG X L, Kaseva Kaisa, Keltikangas-J?rvinen Liisa, et al. Does childhood temperamental activity predict physical activity and sedentary behavior over a 30-year period? Evidence from the young finns study [J].International Journal of Behavioral Medicine, 2016,24(2):171-179.

[29] 梁欢谊,林星言,袁威.广州市荔枝湾区外来学龄前儿童132例感觉统合失调现状及干预研究[J].中国生育健康杂志, 2014,25(5):425-435.

[30] Ortega F B, Cadenassánchez C, Sánchezdelgado G, et al. Systematic review and proposal of a field-based physical fitness-test battery in preschool children:The prefit battery[J].Sports medicine,2014,45(4):533-555.

[31] Ferreira I, Vander H K, Wendel-Vos W, et al. Environmental correlates of physical activity in youth ? A review and update[J].Obesity Reviews,2007,8(2):129-154.