中国家庭共同养育结构下的“红脸白脸”行为研究—基于四组人群的数据分析

2018-03-27钱怡明李皓燕王素芳陈斌斌

王 燕 钱怡明 李皓燕 王素芳 陈斌斌

(1.复旦大学 心理学系,上海 200437;2.印地安那大学伯明顿分校 咨询与教育心理学系,伯明顿 47405;3.复旦大学附属幼儿园,上海 200437;4.洛阳理工学院 数理部,河南 洛阳 471023)

一、文献综述

(一)共同养育的概念界定

共同养育(Coparenting)最初主要探讨离异夫妻对子女的协同养育行为[1],发现离异父母在儿童抚养的方面合作或冲突的程度,而不是一般意义上的夫妻关系,可以预测儿童的自尊水平和问题行为。后来这一概念用于研究正常家庭夫妻之间抚养后代的合作模式。

不过,在对此概念的界定上,研究者之间还存在着一定的分歧。以McHale为首的学者认为,共同养育指父母在子女抚养过程中的互相支持,反映了父母在养育角色上的协调品质[2-3],并从内隐和外显两个层面提出了共同养育的四维度:家庭团结、冲突、贬抑和巩固。Belsky等人则指出,共同养育指父亲或母亲,在对方确立某种教养目标,且出现一个牵连父、母、孩子的三方事件时,对对方教养行为的反应。[4]McConnell和Kerig则将共同养育界定为成人间的相互合作,具体包含两方面,一是成人间的相互支持;二是父母间的不合作行为。[5]

在上述学者提出的共同养育概念的基础上,Feinberg提出了养育一致性的概念,指父母双方在子女教养上的协调一致。[6]具体包括教养态度、目标、方法和要求上的协调一致。不过此概念忽视了共同养育中的亲子互动,侧重父母共同养育在“教”方面的体现,从某种程度上可以看作共同养育的一部分。

同之前研究者不同,Van Egeren和Hawkins认为之前的定义都未涵盖共同养育行为的全貌。[7]他们试图对已有研究进行整合,提出从内部、外部结构两方面来对共同养育进行界定。内部结构包括协同团结、支持、分担养育责任和损害共同养育四个维度。外部结构涵盖共同养育者、共同养育时间、共同养育地点三方面内容。他们对共同养育概念的界定更为宽泛,认为所有可能增强或削弱其他养育者养育效果的想法或行为都归属于共同养育的范畴。

国内学者也对共同养育的概念进行了探讨。邹萍最初将共同养育定义为在养育孩子过程中,父母协调一致、相互支持的心理品质。[8]这一界定将共同养育局限于父母之间,同时忽视了破坏性的共同养育行为。

综合现有文献,我们认为,共同养育由儿童的存在而发起,独立于婚姻关系和亲子关系,意指儿童教养过程中参与成人间的互动模式。具体而言,共同养育既要涵盖三方互动[2,7],又要包含教养者之间的合作[2,5,7,8]、冲突[2,5,7]和一致性[6,8],同时共同养育者的构成不限于夫妻之间[7]。

(二)共同养育的测量

共同养育的测量方法主要包括观察法和问卷法两种。比较经典的观察法是洛桑三方游戏[9]和共同养育与家庭评定系统[10]。但由于观察法比较费时,而且样本量较少,所以大部分共同养育的研究还是采用问卷来测量。

早期的问卷是由Abidin和Brunner编制的PAI(Parenting Alliance Inventory)[11]。之后,Abidin和Konoid对此进行了修订,建立了养育联盟量表(The Parenting Alliance Measure)[12],用以评定父母在养育子女过程中所察觉到的联盟的强度。McHale编制的共同养育量表(The Coparenting Scale)则把父母共同养育行为分成外显与内隐两个层面[13]。外显层面指养育者之间公开(即在孩子面前)发生的冲突或支持行为;内隐层面指当另一方不在场时私下对孩子批评、贬低或肯定对方的行为。在此基础上,McHale提出共同教养行为由四个维度构成:家庭凝聚力(赞美肯定配偶或孩子,有助于凝聚家庭情感的行为)、贬低(私下向孩子表达对配偶的负面观点)、冲突(双方在孩子面前争执)、一致(教养孩子时,在规矩制定和执行上同配偶保持立场一致)。[13]

Stright和Bales则以Belsky等人提出的共同养育中行为分类为依据[4],编制了原生家庭共同养育问卷和当前家庭共同养育关系感知问卷[14]。每个问卷中都包括支持和不支持两个维度。不同于Belsky等人对于共同养育行为所做的支持与否的简单区分[4],Margolin,Gordis和 John考虑到了共同养育中的三方互动,提出从冲突、合作、三边关系三个维度来对共同养育状况进行考察。[15]Teubert和Pinquart从这三个维度出发,编制共同养育调查问卷(The Coparenting Inventory for Parents and Adolescents,CI-PA)。[16]问卷不仅考察养育者之间的互动,还包括了孩子、父亲、母亲三者间的联盟互动,不过此量表的适用人群为青春期及以上年龄段的孩子。

在上述量表中,最常用的是McHale的父母共同养育量表,相比于其他量表,该量表也最契合我们对共同养育行为的界定。[13]该量表曾经在中国人群中进行过修订[17],但是,由于中西方文化的差异性,其四维度结构相互之间的区分在中国人群中不够清晰:“家庭凝聚力”和“一致”、“冲突”和“贬低”之间的区分不够清晰。我们认为,在中国人群中,该量表的维度构成可以进一步改进和简化。

综合已有文献,并结合本研究的界定,我们认为,共同养育行为指发生在三方(两个教养者和孩子)之间的互动行为,包含三个维度:合作、冲突以及双方的一致程度。并将结合中国人群的教养行为探讨其实际构成。事实上,国内近期对隔代共同养育的研究也指出,祖辈—父辈共同养育行为可以分成三种类型:和谐型、冲突型和一般型。[18]

(三)中国家庭的共同养育行为

在中国文化中,几个家庭成员之间共同养育儿童是一个非常普遍的传统,“三代同堂”、“儿孙绕膝”也曾经是很多中国人对幸福家庭的构想画面。由于父母工作繁忙或者离婚,隔代教养在中国非常普遍,尤其在小学低年级以下的儿童群体中更是如此。[18]因此,本研究对共同养育者的界定不仅限于父母,还有隔代之间的共同养育。

目前,多数文献都支持隔代教养对儿童社会性发展和适应所产生的消极影响。[19-22]国外学者的研究[23-25]也显示在性格和人际交往方面,父母教养的幼儿要优于隔代抚养的幼儿,隔代教养的孩子在家庭以及学校生活上都面临更多的心理和行为问题,表现出更多的适应困难。

那么,隔代参与抚养儿童为何会表现出更多问题呢?一个最为重要的原因便是源自共同养育。调查显示,约70%的隔代教养家庭存在教育理念分歧问题[26],隔代教养对幼儿社会性发展影响的因素主要表现在祖辈的抚养观念、抚养意愿、文化素养、抚养精力和由隔代教养引发的家庭矛盾冲突等几个方面。[20]

事实上,中国家庭在共同养育过程中,成员之间常用的一种合作模式便是“红脸白脸”[27],中文里的一些词汇如“严慈相济”、“严父慈母”便表达了类似的观念。其实质是中国家庭在对孩子的教养中的一种相互协作模式,在教养孩子中,一个家长扮演“严厉”的角色,对孩子的行为进行规范和惩罚;另外一名家长则扮演“慈爱”的角色,在管教孩子时给予更多的妥协和保护。那么,中国家庭这种传统的“红脸白脸”共同养育方式对孩子的发展到底是利还是弊呢?对此问题的讨论经常可见于大众期刊上,观点一直存在着分歧,文献研究目前尚未涉及此话题。

赞同西方养育观念的人士指出,中国家庭这种“红脸白脸”或“萝卜加大棒”的做法,其实是养育者之间教养标准的不一致,这种宽严不一的家庭规范会直接导致儿童的行为问题。[28]与此相反,另一种观点指出,中国家庭的“红脸白脸”其实是一种具有中国传统特色的施教艺术,有助于儿童形成对权威的服从以及行为的自我约束。[29]

在之前的文献综述基础上,我们提出共同养育构成的三维度:合作、冲突和一致性,那么,中国家庭的共同养育行为构成又是如何呢?结合中国家庭共同养育的实际情况,本研究提出,西方文献所谓的教养一致性,具体到中国家庭,则表现为“红脸白脸”模式。由此,中国家庭的共同养育应由三个维度构成:合作、冲突和“红脸白脸”行为。

(四)共同养育行为同儿童发展间的关系

大量研究证明,共同养育对儿童发展有重要影响。Minuchin提出,当家庭中三方关系和谐,系统达到平衡状态时,对儿童起到积极的影响。[30]这是由于一个家庭系统中,养育者共同承担教养儿童的责任,需要共同完成多种类、多类型的教养任务,双方或多方的合作或者冲突势必对儿童的发展起到一定的作用。

已有文献表明,共同教养不但和儿童适应有关[15],也与学前期儿童的问题行为有关[31]。完整家庭中父母教养观念的差异越大,学前儿童的问题行为越多。[32,33]父母共同养育中的冲突行为可以预测儿童的反社会行为等问题行为。[34]Abidin和Konold观察到,父母共同养育一致性高的儿童在自律水平和综合能力方面表现更好,反之,父母间的冲突分歧会导致孩子情感缺失,内外失调,自控能力差。[12]父母共同养育对初中生人格的发展也可起到预测作用。[35]

共同养育不仅直接影响儿童发展,也会间接地影响儿童发展。研究发现,亲子关系、婚姻关系[34]、个人养育质量[36]以及育儿压力[18]可以作为中介变量,从而影响儿童发展。

本研究的主要目的,便是采用McHale的共同养育行为量表[13],从中国家庭共同养育行为的维度结构入手,探讨“红脸白脸”共同养育模式与儿童发展之间的关系。本研究将结合已有文献[17],在进一步改进量表的基础上,加入“红脸白脸”维度,探讨中国家庭共同养育行为与儿童发展间的关系。

二、研究方法

(一)研究对象

研究对象中,妈妈704名,爸爸116名。妈妈平均年龄为33.01岁(标准差为4.41)。妈妈受教育水平的分类及所占比例:初中及以下(6.8%),高中(10.1%),大专或大学(65.4%),硕士及以上(17.7%)。爸爸的平均年龄为33.28岁(标准差为5.61)。爸爸受教育水平的分类及所占比例:初中及以下(12.1%),高中(19.8%),大专或大学(56.9%),硕士及以上(11.2%)。孩子的平均年龄6.15岁(标准差为2.53),其中男孩子占53.2%。

本研究数据收集分两类,分别针对父母之间和祖辈同妈妈间的共同养育行为。通过微信推送问卷的形式,让妈妈或爸爸在线填写问卷,每份问卷完成之后,被试会得到一定数额的微信红包作为酬谢。总共回收有效问卷820份。其中妈妈填写的父母共同养育问卷512份,爸爸填写的父母共同养育问卷116份,妈妈填写的“妈妈外婆”问卷105份,妈妈填写的“妈妈奶奶”问卷93份。

在收集父母共同养育行为问卷时,由妈妈或爸爸填写父母共同养育行为以及儿童问卷。参与调查者需要满足以下条件:居住在一线城市,目前只有一个孩子,孩子正在幼儿园或小学就读。在收集妈妈同祖辈间共同养育行为问卷时,在上述标准之外还要满足:自孩子出生至今由某位祖辈(奶奶或外婆)相对固定地参与抚养,由妈妈填写“妈妈外婆”或“妈妈奶奶”间的共同养育以及儿童发展问卷。

(二)研究工具

1.父母共同养育量表

McHale的协同养育量表(Coparenting Style)[13]共16题,分为四个维度,6点评分。除此16道题目之外,我们增加了已有文献[17]中编制的2道题目“我当着孩子的面指责外婆(奶奶、配偶)”和“我在孩子面前同外婆(奶奶、配偶)对着干”。

在预研究阶段,我们找了20名孩子在幼儿园及小学低年级就读的父母描述自己家庭成员在对孩子共同养育中的“红脸白脸”行为,在对其描述进行分析的基础上编制5个项目,分别为“我对孩子进行惩罚时,外婆(奶奶、配偶)会在一边盯着看,必要时拉开孩子”,“我批评过孩子后,外婆(奶奶、配偶)会过去哄孩子”,“我训斥孩子时,外婆(奶奶、配偶)会过去替孩子说情”,“外婆(奶奶、配偶)觉得我对孩子管教得太严了”,“我觉得外婆(奶奶、配偶)太护着孩子了”。整个量表共23道题目。

此外,为了更为充分地论证中国家庭的共同养育模式,我们还增加了四个项目来测养育者之间的一致性,“在给孩子设立规矩时,我会和外婆(奶奶、配偶)一起商量”,“外婆(奶奶、配偶)和我在管教孩子方面能够达成一致”,“孩子做错事时,外婆(奶奶、配偶)和我通常能够在惩罚方式上达成一致”,“在养育孩子上,我同外婆(奶奶、配偶)配合良好”。

2.长处与困难问卷

长处与困难问卷(Strength and Disadvantage Questionnaire,SDQ)[37],共25题,6点评分,由5个维度构成:情绪症状(如“有很多担忧”、“经常不开心,心情沉重或流泪”,克伦巴赫α=0.85)、品行问题(“经常同别人争吵或打闹,让别人按照自己的想法做事情”、“容易愤怒,常发脾气”,α=0.82)、多动(“坐着时通常烦躁不安,不停地摆弄手脚或扭动身子”、“容易分心,难以集中精神”,α=0.78)、同伴交往问题(“在同龄小伙伴中受人欢迎”、“被别的孩子欺负”)、亲社会(“愿意与他人分享,如食物、游戏、笔等”、“主动帮助别人,如父母、老师、同学”,α=0.86)。

三、结果

(一)共同养育行为的三维度结构分析

为了检验家庭共同养育行为量表在不同组群中的结构效度,我们把妈妈填写的父母共同养育行为问卷按照收集的先后顺序分成两组,第一阶段对前期收集的230个数据采用SPSS Statistics 21软件进行探索性因子分析,第二阶段对剩余的474个数据以及另外三组人群数据分别进行验证性因素分析。

1.妈妈同外婆(奶奶、配偶)共同养育行为三维度结构的探索性因素分析

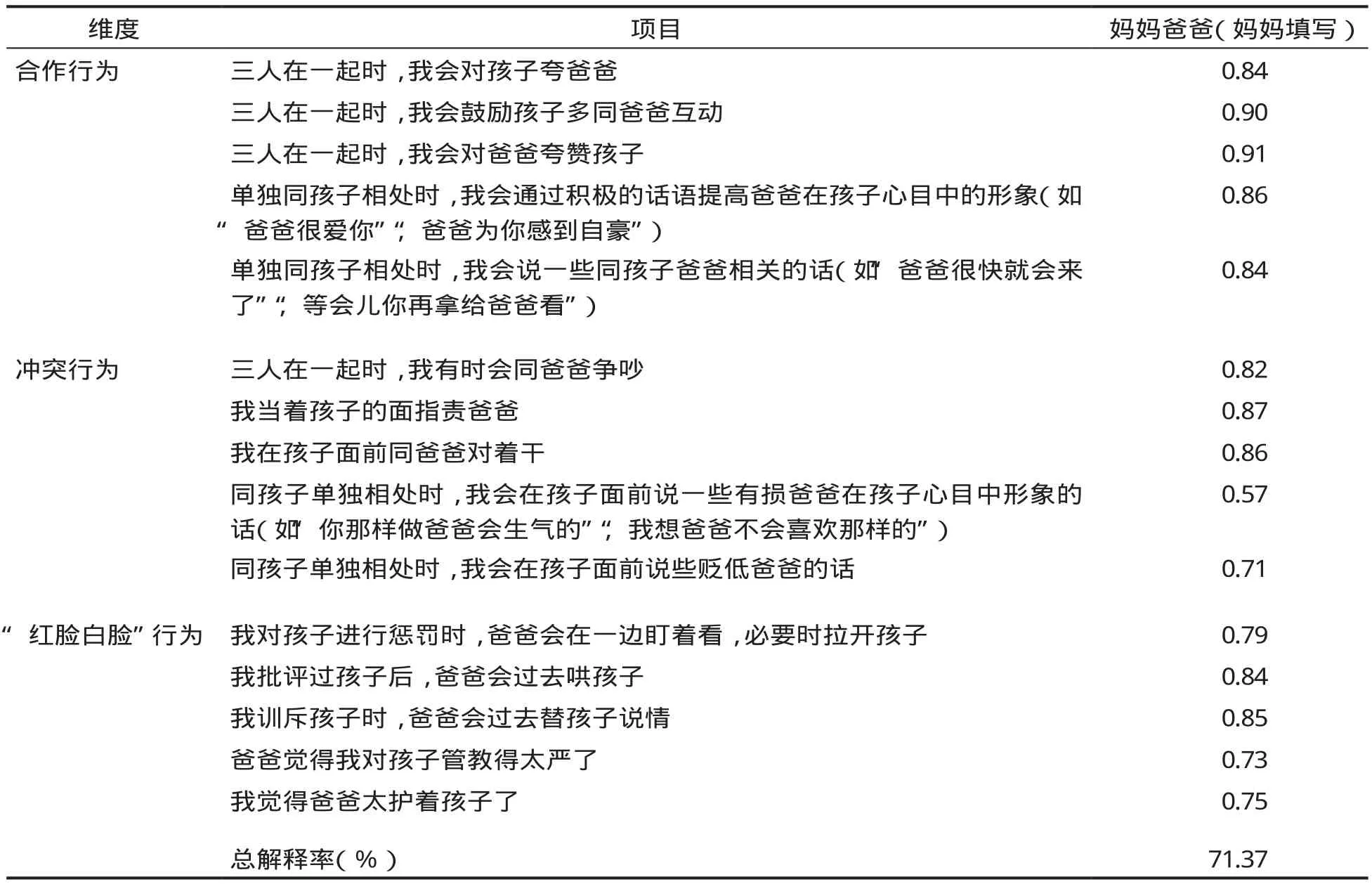

采用主成分分析和最大方差旋转法,对妈妈填写的230份妈妈爸爸共同养育行为的18道题目进行探索性因子分析,结果显示,关于管教一致性的4道题目“我会带头约束和管教孩子的行为”、“我会要求对方约束和管教孩子的行为”、“当对方处理孩子的错误行为时,我不干涉”、“我会反对或取消对方对孩子的惩罚”在各个因子上的载荷值都不高,无法聚合到一个因子上,所以在之后的分析中删除了这4道题目。事实上,已有对该量表的信效度检验研究也有类似发现。[18]此外,“同孩子单独相处时,我会对孩子聊一些关于我和对方或与家庭有关的共同事情”在各个因子上的载荷值也较低,其他两个项目“三人在一起时,我会对孩子表现很亲热”、“三人在一起时,我同配偶表现亲热”侧重于三人共处情境中两人间的互动,也予以删除。此外,项目“三人在一起时,我同爸爸关系紧张,不融洽”同其他三个项目语意重复,且载荷值相对较低,在之后分析中也予以删除。由此,整体量表由剩余的15个项目构成,归属三个维度,依据其题目构成,分别命名为共同养育中的“合作行为”、“冲突行为”和“红脸白脸”行为。三个因子的解释率分别为26.27%、23.13%和21.98%,累计方差解释率为71.37%。

表1 共同养育行为的探索性因素分析

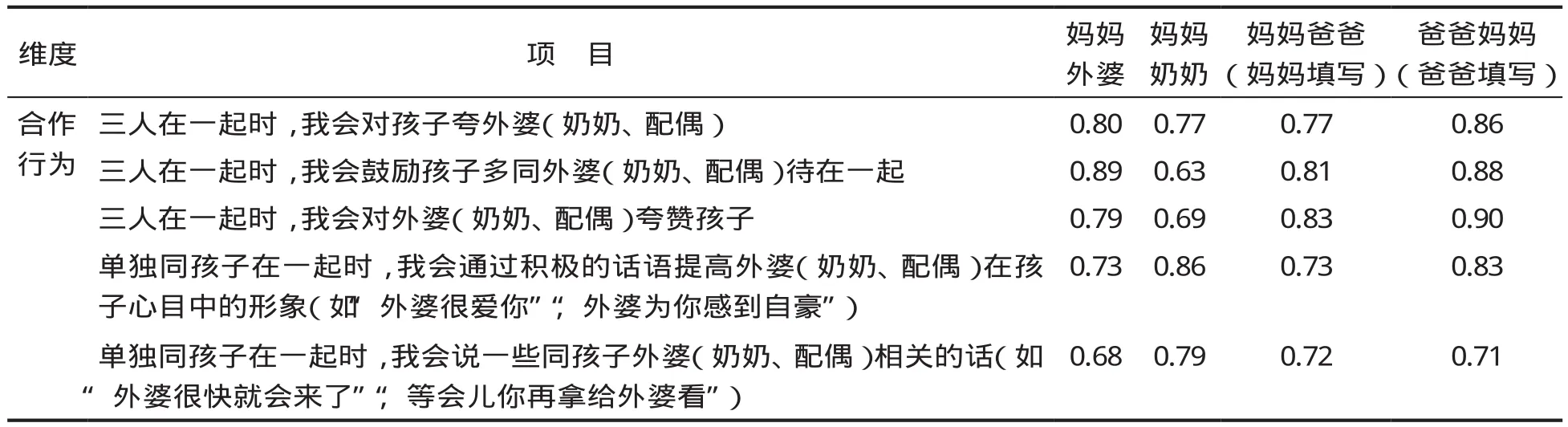

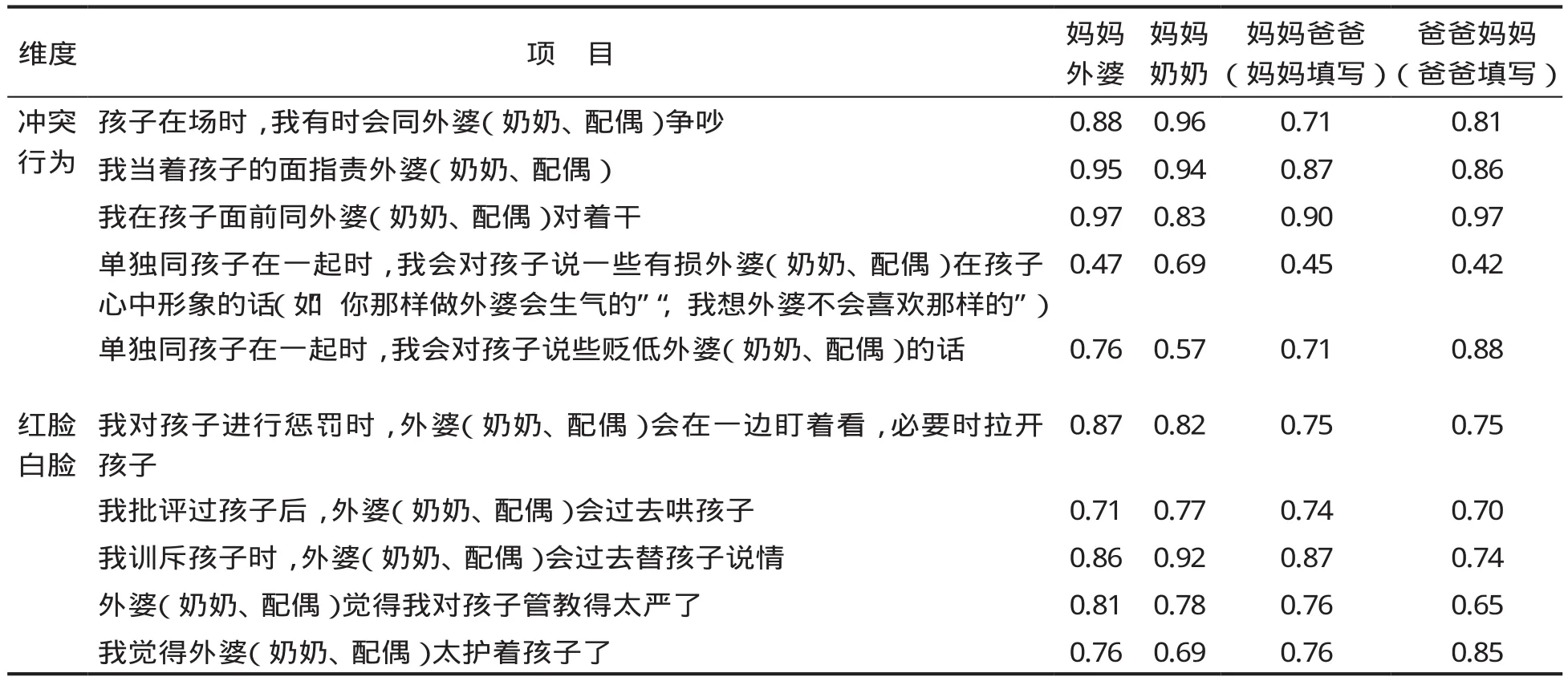

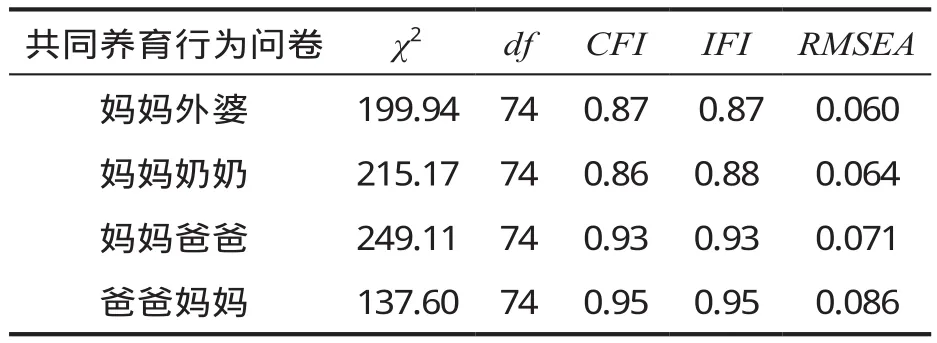

2.共同养育行为三维度结构的验证性因素分析

采用AMOS 21软件分别对四组群体(妈妈填写的妈妈外婆、妈妈奶奶和妈妈爸爸间的共同养育行为,以及爸爸填写的爸爸妈妈间的共同养育行为)进行上述15个项目三维度结构的验证性因子分析。见表3,拟合指数RMSEA在四个组群体中的结果数值均为理想水平,拟合指数IFI和CFI也均处于可接受水平。[38]研究结果支持了共同养育行为的三维度结构。

表2 妈妈同外婆(奶奶/配偶)共同养育行为验证性因素分析指标

续表

表3 中国家庭共同养育行为验证性因素分析模型整体拟合指数

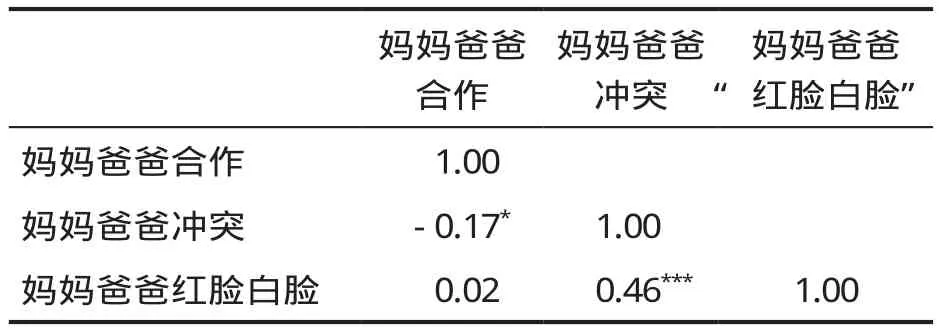

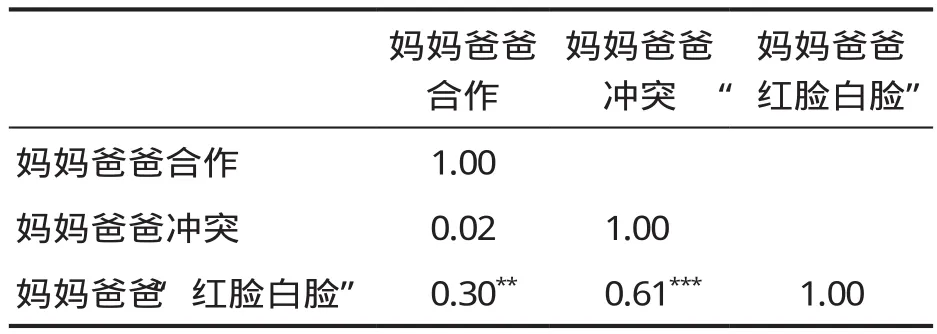

(二)共同养育行为三维度的相关分析

运用AMOS进行的验证性因子分析结果显示,四组数据(妈妈填写的“妈妈外婆”、“妈妈奶奶”和“妈妈爸爸”,以及爸爸填写的“爸爸妈妈”共同养育行为)构成三因子间的相关系数见表4、表5、表6和表7。四组数据中的合作和冲突行为都显示了较低的相关。在合作行为同“红脸白脸”行为间的关联上,妈妈爸爸(妈妈填写)组的相关最低(r=0.02),其他三组则呈现出明显相关。红脸白脸行为同冲突行为在四组人群中均呈现出中等或较高水平的相关。

表4 妈妈与外婆的共同养育三因子的相关系数表

表5 妈妈与奶奶的共同养育三因子的相关系数表

表6 妈妈与爸爸的共同养育三因子的相关系数表(妈妈填写问卷)

表7 爸爸与妈妈的共同养育三因子的相关系数表(爸爸填写问卷)

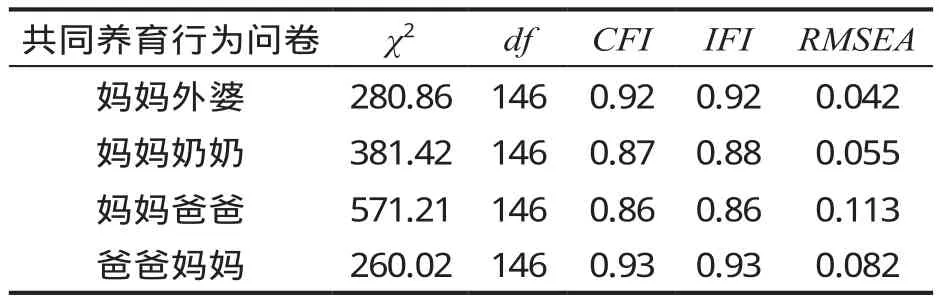

(三)引入“一致性”因素的竞争模型分析

为了更为清晰地剖析中国家庭合作养育的维度结构,我们引入另外两种竞争模型,模型一由合作行为、冲突行为和一致行为三个维度构成,模型二涵盖四个维度:合作行为、冲突行为、一致行为和红脸白脸行为。两个模型在四个人群中的验证性因子分析拟合情况如下。

表8 中国家庭共同养育行为三维度结构(合作、冲突、一致性行为)的验证性因素分析模型拟合指数

表8显示,在引入“一致性”维度的共同养育模型中,妈妈同祖辈间共同养育模型的拟合程度要逊于含“红脸白脸”维度的三维度结构模型。另外,在此模型中,“一致性”维度同合作维度之间呈现出非常高的相关(在爸爸妈妈、妈妈爸爸、妈妈奶奶、妈妈外婆人群中的相关分别是0.88,0.78,0.40和0.82),而同冲突维度之间的相关则较低(上述四个人群中分别为-0.04、-0.39、-0.35和0.12)。

表9显示,在四维度的共同养育模型中,妈妈爸爸、妈妈奶奶人群的拟合程度较差。

表9 中国家庭共同养育行为四维度结构(合作、冲突、一致性行为、“红脸白脸”)的验证性因素分析模型拟合指数

在此模型中,“一致性”维度同合作维度之间呈现出非常高的相关(在爸爸妈妈、妈妈爸爸、妈妈奶奶、妈妈外婆人群中的相关分别是0.91、0.75、0.39和0.79),同冲突维度之间呈现出较低相关(在上述四个人群中分别为-0.01、-0.06、-0.33和0.12)。

而“红脸白脸”维度同合作维度(在上述四个人群中分别为0.30、0.15、0.24和0.21)和冲突维度(在上述四个人群中分别为0.61、0.54、0.38和0.51)之间都呈现出较为均衡的相关程度。

在此四维度模型中,“红脸白脸”和“一致性”维度在上述四个群体中的相关分别为:0.24、0.26、-0.46和-0.19。

(四)共同养育行为三维度的组间差异比较

为了更为清晰地呈现组间差异状况,分别把共同养育三维度的构成项目相加得到每个维度的总分,然后除以各自的构成项目数,得到三维度的得分均值。运用ANOVA进行组间均值差异检验,三维度的组间差异都达到了显著性水平(见表10)。

表10 共同养育行为三维度的组间差异比较

进一步的事后检验(LSD)显示,在共同养育的合作行为上,不论是妈妈填写还是爸爸填写,其合作行为水平都明显高于妈妈同祖辈间的合作,且两组之间没有明显差异(P=0.529);妈妈同外婆间的合作行为水平明显高于妈妈同奶奶间的合作(P=0.014)。

在共同养育的冲突行为上,不论妈妈填写还是爸爸填写,其冲突行为水平都明显高于妈妈同祖辈间的冲突,且两组间没有显著差异(P=0.100);妈妈同外婆和奶奶间的共同养育冲突水平差异不显著(P=0.456)。

在红脸白脸共同养育行为上,爸爸填写的爸爸妈妈间的“红脸白脸”行为水平明显高于妈妈填写的妈妈外婆、妈妈奶奶和妈妈爸爸组(P值分别为0.000、0.000和0.002);妈妈填写的妈妈爸爸间的“红脸白脸”行为水平明显高于妈妈奶奶间的“红脸白脸”(P=0.042),但同妈妈外婆间的差异不显著(P=0.103);妈妈外婆和妈妈奶奶间的“红脸白脸”行为差异不显著(P=0.845)。

金属镍几乎没有急性毒性,一般的镍盐毒性也较低,但羰基镍却能产生很强的毒性。镍对人体的危害主要是空气中的镍,经呼吸道吸入或通过皮肤吸收产生镍中毒,症状表现为皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌[21]。

(五)共同养育行为同儿童社会适应行为间的相关分析

把共同养育行为三个维度及儿童发展各维度的构成项目各自相加,然后计算其相关系数,如表11。

表11 共同养育同儿童社会适应间的相关系数矩阵

表11显示,妈妈外婆、妈妈奶奶间的合作行为同儿童的亲社会行为之间呈现出明显正相关。他们之间的冲突行为、“红脸白脸”行为同儿童情绪问题、品行问题、同伴交往问题及多动(除了妈妈外婆组的冲突行为)之间存在显著的正相关。

相对于妈妈外婆、妈妈奶奶间的共同养育行为,妈妈爸爸间合作共同养育行为(妈妈填写问卷)同儿童发展之间呈现出更为广泛且密切的相关模式。他们间的合作行为不仅同儿童亲社会行为间呈现出非常明显的正相关,并且同儿童多种问题行为之间也呈现出明显负相关。此外,同妈妈祖辈的结果相比,不论是妈妈填写还是爸爸填写,父母共同养育中的冲突和“红脸白脸”行为也同儿童的各种问题行为之间呈现出更高的正相关。

表11的结果有两点值得注意。首先,爸爸填写的父母“红脸白脸”行为不仅同儿童的情绪、多动、品行等问题之间都呈现明显正相关,并且同儿童亲社会行为之间也呈现出明显的正相关(r=0.27)。其次,妈妈奶奶间共同养育的冲突行为同儿童社会行为呈现出更为广泛的影响,不仅同儿童行为问题之间呈现明显的正相关,而且同儿童的亲社会行为也呈现出明显的负相关。

四、讨论

本研究通过妈妈外婆、妈妈奶奶、妈妈爸爸(妈妈填写)、爸爸妈妈(爸爸填写)四个视角的数据,支持了中国家庭共同养育行为间的三维度结构。对妈妈爸爸共同养育行为(妈妈填写)的探索性因子分析提取出三个因子,对方差的总解释率达到70%以上,载荷值也都很理想。对来自四组人群的数据的验证性因子分析进一步支持了此结论,模型拟合指数也均达到理想水平。

由此,我们认为,在中国家庭,不管是隔代还是夫妻之间的共同养育行为,都可以划分为三个维度,合作行为、冲突行为及“红脸白脸”行为。红脸白脸,作为一种具有鲜明中国特色的传统共同养育模式,在现有的父母共同养育量表中,均不涉及此维度。尤其在McHale的量表中[13],用来测试父母养育行为一致性的四个项目——“我会带头约束和管教孩子的行为”、“我会要求对方约束和管教孩子的行为”、“当对方处理孩子的错误行为时,我不干涉”、“我会反对或取消对方对孩子的惩罚”——在因子分析中载荷值分布非常离散,在本研究中的三个群体中,均无法聚合到一个因子。另一项针对中国人群的研究[17]也有类似的发现,究其原因,很可能就源自东西方家庭养育孩子的文化差异。在西方文化中,评价父母共同养育的一个重要因素便是管教行为的一致性[7],而在中国,对孩子共同养育中的“红脸白脸”行为除了管教不一致或冲突之外,应该还包含了其他成分:合作性。

中国家庭中的“白脸红脸”行为,其实质是一个融合了共同养育过程中的合作和冲突行为的新维度。本研究显示,四个群体的合作和冲突行为之间都显示了弱相关。但是,“红脸白脸”行为同冲突行为之间显示了中等较高的相关(在四个群体中的相关分别为0.53、0.37、0.46和0.61),由此可见,在中国文化中的“红脸白脸”行为同共同养育中的冲突行为之间有着较多重叠,但两者又不等同。那么,除了共同养育上的冲突之外,“红脸白脸”行为还蕴含着何种成分呢?本研究显示,“红脸白脸”同合作行为之间的相关在不同群体中有所不同,分别为0.32(妈妈奶奶)、0.23(妈妈外婆)、0.02(妈妈爸爸,妈妈填写问卷)和0.30(爸爸妈妈,爸爸填写问卷),除了妈妈爸爸组外,其余三组的相关均达到了显著水平。由此可见,中国文化中“红脸白脸”行为的另外一个含义则是共同养育过程中双方的某种合作或者默契,通常表现为“严父慈母”或“祖辈疼爸爸妈妈严”。从表9四维度模型结构中,一致性维度与“红脸白脸”间的双向关系也进一步佐证了此观点。此外,这种共同养育中的默契尤其表现在妈妈祖辈和爸爸妈妈的相互配合中,在妈妈祖辈的共同养育中,妈妈扮“白脸”,祖辈扮“红脸”;在爸爸妈妈的共同养育中,爸爸扮“白脸”,妈妈扮“红脸”。另外,在同儿童发展间的关联上,“红脸白脸”维度同儿童问题行为的相关程度要弱于“冲突”维度,尤其值得注意的是,在爸爸妈妈(爸爸填写问卷)群体中,“红脸白脸”同儿童的亲社会行为之间呈现明显的正相关(r=0.27)。这也从另一个角度支持了中国家庭共同养育中的“红脸白脸”行为,其实质上是在一定程度上融合了冲突和合作行为的概念,或者说是一种所谓的养育技巧[27],但这种共同养育模式同儿童问题行为之间的关联要强于同其亲社会间的关联。

第三,在共同养育的三个维度上,不论是妈妈填写还是爸爸填写,父母之间都显示了最高水平的合作、冲突和“红脸白脸”行为。妈妈和祖辈,尤其和奶奶间的共同养育行为在三个维度上都处于最低水平。由此可见,在中国家庭内部协同抚养孩子的过程中,夫妻之间的互动仍处于核心地位,即使有祖辈的参与,但也只是处于从属地位,整体而言,在“4+2+1”的家庭结构中祖辈会成为“替代父母”的猜想只是人们的一种担心或个案,并不是普遍的事实。此外,如同人们所预期,婆媳在共同养育孩子的过程中仍处于一种相互疏离的状态,各种共同养育行为的水平都较低。最后,“红脸白脸”,作为颇具中国特色的一种共同养育模式,在年轻爸爸妈妈之间仍然非常普遍,传统的“严父慈母”式组合模式仍然最为常见。

第四,本研究结果显示,抚养者之间的合作行为,不管是公开还是背后,都同儿童的亲社会行为之间存在着密切关联。抚养者之间的关系越融洽,友好互动程度越高,儿童所表现的合作行为就越多。其中一个非常可能的机制便是儿童对大人之间互动行为的观察模仿。这也进一步印证了已有的观点,在家庭内部,成人之间的和谐关系对孩子的影响强于父母对孩子的直接教养行为。[39]

第五,抚养者之间的冲突行为同儿童问题行为之间显示了密切联系,同儿童的情绪问题、品行问题及同伴交往方面问题之间都存在着明显的关联。尤其是妈妈奶奶间的冲突行为,不仅同儿童各类问题行为之间的联系更为密切(相关系数分布在0.32至0.46之间),并且同儿童的亲社会行为之间也存在着高于其他群体的负相关(-0.30)。由此可见,家庭成员间的冲突是隔代间共同养育模式的弊端之一。[40]此外,妈妈奶奶、妈妈爸爸间的冲突行为同儿童的多动行为之间也表现出明显的正相关。同合作行为相类似,冲突行为同儿童问题行为间的密切联系也揭示了身教重于言传这一规律。另一方面,本研究结果还提示我们,在共同养育孩子的过程中,尤其是婆媳间的共同养育,更要尽力避免相互之间的冲突,否则会导致孩子更多的行为问题。需要注意的是,本研究中的共同养育行为各维度,尤其是冲突型维度,同儿童各种行为问题之间的相关程度均高于现有文献[5,18],由此也可看出这些维度同儿童发展间存在着更为密切的关系。

最后,同隔代共同养育相比,爸爸妈妈共同养育中的合作行为同儿童发展之间显示了更为广泛的关联。父母之间的合作行为不仅同儿童的亲社会行为之间存在着非常明显的正相关,同儿童的问题行为之间也存在着较明显的负相关。由此可见,在家庭内部,爸爸妈妈间的合作与否可以在很大程度上决定家庭的整体氛围,从而在一定程度上决定了儿童的社会行为表现。最为重要的是,此结果提示我们,相比于妈妈祖辈间的关系,爸爸妈妈的关系在家庭内部处于核心位置,同儿童发展之间的关系最为密切。

本研究的不足之处首先是一个横断研究,如果能够结合纵向数据,或者以家庭为单位收集数据,则结果会更具说服力。另外,本研究问卷的填写者是母亲和父亲,由于条件限制,未能收集到来自祖辈的数据,如果在今后的研究中能够进一步收集祖辈的报告,研究结果将会更为全面客观。

五、结论

本研究通过对四个群体的数据分析,提出并支持了中国家庭共同养育的三维度结构模型:合作、冲突和“红脸白脸”行为。“红脸白脸”行为其实质是一种融合了共同养育过程中双方冲突和合作行为的、具有中国特色的家庭共同养育模式。父母间的共同养育的“红脸白脸”行为水平最高,尤其是妈妈爸爸分别扮“红脸”和“白脸”的形式最为普遍,其次则是妈妈外婆间的“红脸白脸”行为,妈妈奶奶间的“红脸白脸”行为水平最低。“红脸白脸”、“冲突”行为同儿童的问题行为之间呈现出较为一致的关系模式。同隔代共同养育相比,爸爸妈妈共同养育中的合作行为同儿童行为表现之间呈现出更为密切的关联。

[1]Ahrons C R. The continuing coparental relationship between divorced spouses[J]. American Journal of Orthopsychiatry,1981,51(3).

[2]McHale J P. Coparenting and triadic interactions during infancy:the roles of marital distress and child gender[J].Developmental Psychology,1995,31(6).

[3]McHale J P,Kuersten-Hogan R,Lauretti A,et al. Parental reports of coparenting and observed coparenting behavior during the toddler period[J]. Journal of Family Psychology,2000,14(2).

[4]Belsky J,Putnam S,Crnic K. Coparenting,parenting,and early emotional development[J]. New Directions for Child and Adolescent Development,1996,74.

[5]McConnell M C,Kerig P K. Assessing coparenting in families of school-age children:validation of the Coparenting and Family Rating System[J]. Canadian Journal of Behavioural Science,2002,34(1).

[6]Feinberg M E. The internal structure and ecological context of coparenting:a framework for research and intervention[J].Parenting:Science and Practice,2003,3(2).

[7]Van Egeren L A,Hawkins D P. Coming to terms with coparenting:implications of definition and measurement[J].Journal of Adult Development,2004,11(3).

[8]邹萍.父母共同养育行为及其对小学生人格发展的影响[D]. 大连:辽宁师范大学,2007.

[9]McHale J P,Johnson D,Sinclair R. Family dynamics,preschoolers’ family representations,and preschool peer relationships[J]. Early Education and Development,1999,10(3).

[10]McHale J P,Rotman T. Is seeing believing? Expectant parents’ outlooks on coparenting and later coparenting solidarity[J]. Infant Behavior and Development,2007,30(1).

[11]Abidin R R,Brunner J F. Development of Parental Alliance Inventory[J]. Journal of Clinical Child Psychology,1995,24(1).

[12]Abidin R R,Timothy R K. PAM:Parenting Alliance Measure:Professional Manual[M]. Odessa,FL:Psychological Assessment Resources,1999.

[13]McHale J P. Overt and covert coparenting processes in the family[J]. Family Process,1997,36(2).

[14]Stright A D,Bales S S. Coparenting quality:contributions of child and parent characteristics[J]. Family Relations,2003,52(3).

[15]Margolin G,Gordis E B,John R S. Coparenting:a link between marital conflict and parenting in two-parent families[J]. Journal of Family Psychology,2001,15(1).

[16]Teubert D,Pinquart M. The association between coparenting and child adjustment:a meta-analysis[J]. Parenting:Science and Practice,2010,10(4).

[17]刘畅,伍新春,陈玲玲. 父母协同教养问卷中文版的修订及其信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2014,22(4).

[18]李晓巍,谢娟,宋雅婷. 祖辈—父辈共同养育的特点及其与母亲养育压力、幼儿问题行为的关系[J].中国特殊教育,2016,4.

[19]邓长明,陈光虎,石淑华. 隔代带养儿童心理行为问题对比分析[J].中国心理卫生杂志,2003,17(3).

[20]戚海燕. 祖辈抚养人对幼儿社会性发展影响的因素分析[J].巢湖学院学报,2011,17(5).

[21]王玲凤. 隔代教养幼儿的心理健康状况调查[J].中国心理卫生杂志,2007,21(10).

[22]袁凯歌,牛更枫,范翠英. 隔代抚养对个体发展的影响[J].社会心理科学,2013,28(7).

[23]Edwards O W,Daire A P. School-age children raised by their grandparents:problems and solutions[J]. Journal of Instructional Psychology,2006,33(2).

[24]Sands R G,Goldberg-Glen R S. Factors associated with stress among grandparents raising their grandchildren[J].Family Relations,2000,49(1).

[25]Solomon J C,Marx J. “To grandmother’s house we go”:health and school adjustment of children raised solely by grandparents[J]. The Gerontologist,1995,35(3).

[26]宋晓红. 隔代抚养问题之我见[J].山东教育,2014,(17).

[27]燕博土. 你是白脸父母还是红脸父母[J].中外女性健康,2013,(11).

[28]房欲飞.“红脸”对“白脸”你家的脸谱戏[J].幸福家庭,2015,(2).

[29]李子勋. 红脸与白脸[J]. 妇女生活,2008,(10).

[30]Minuchin P. Relationships within the family:a systems perspective on development[M]// Hinde R A,Hinde J S.Relationships within families:mutual influences. Oxford,England:Clarendon Press,1988.

[31]Block J H,Block J,Morrison A. Parental agreement-disagreement on childrearing orientations and gender-related personality correlates in children[J]. Child Development,1981,52(3).

[32]Deal J E,Halverson Jr.,C F,Wampler K S. Parental agreement on child-rearing orientations:relations to parental,marital,family,and child characteristics[J]. Child Development,1989,60(5).

[33]Floyd F J,Gilliom L A,Costigan C L. Marriage and the parenting alliance:longitudinal prediction of change in parenting perceptions and behaviors[J]. Child Development,1998,69(5).

[34]Feinberg M E,Kan L K,Hetherington E M. The longitudinal influence of coparenting conflict on parental negativity and adolescent maladjustment[J]. Journal of Marriage and Family,2007,69.

[35]沈漪.父母共同养育及其对初中生人格发展的影响[D].大连:辽宁师范大学,2007.

[36]Jones D J,Shaffer A,Forehand R,et al. Coparent conflict in single mother-headed African American families:do parenting skills serve as a mediator or moderator of child psychosocial adjustment?[J]. Behavior Therapy,2003,34(2).

[37]Goodman R. The Strengths and Difficulties Questionnaire:a research note[J]. Journal of child psychology and psychiatry,1997,38(5).

[38]McDonald R P,Ho M-H R. Principles and practice in reporting structural equation analyses[J]. Psychological Method,2002,7(1).

[39]Karreman A,Van Tuijl C,Van Aken M A,et al. Parenting,coparenting,and effortful control in preschoolers[J].Journal of Family Psychology,2008,22(1).

[40]陈璐,张跃飞,陈传锋.幼儿隔代教养的利与弊:对祖辈、父辈和孙辈的影响研究概述[J]. 幼儿教育:教育科学,2014,(4).