试析清代贵州苗疆六厅的教育发展动因

2018-03-22龙宁东

龙宁东

(西南民族大学 旅游与历史文化学院,成都 610041)

教育的传承对于各个历史时期各个地域的社会文化发展均有十分重要的作用,清代贵州的教育也是如此。学界对古代贵州各地的教育发展关注已久。安永新综述了从秦汉到明清贵州全省的教育发展[1];欧多恒对清代贵州教育的发展变化进行分析,认为政府政策、社会环境、办学人才以及各阶层人士的努力是清代贵州教育发展的原因[2];张羽琼论述了贵州历史时期的教育发展状况以及教育对贵州发展的作用[3]。学界学人对于贵州的教育发展史关注较多,而专门对清代贵州苗疆六厅地区的教育发展论述较少,这一时期苗疆地区的教育发展有自身的地域特点及发展特性。研究清代苗疆六厅的教育发展,不仅是对清代贵州的教育发展进行探讨,也是当下学人对地域文化的寻根。

一、清代贵州苗疆六厅的教育成效

雍正六年(1728),贵州巡抚张广泗奉云贵总督鄂尔泰之命,向黔南、黔东南进军,由此拉开武力开辟苗疆的序幕。开辟苗疆后,分设了苗疆六厅,分别为:丹江厅(今雷山县)、古州厅(今榕江县)、清江厅(今剑河县)、八寨厅(今丹寨县)、都江厅(今三都县)、台拱厅(今台江县)。

在清王朝设立苗疆六厅之前,王朝的文教政策已在贵州其他地区推行。考虑到贵州“苗多汉少”的情况,清王朝的文教政策对苗童生额给以酌量增设。如康熙四十四年,于准上疏,康熙帝准奏后,贵州苗童生额得以适量增加。清代开辟苗疆六厅后,王朝即决定实行相应的文教政策。作为开辟苗疆六厅的重臣张广泗向皇帝上疏言道:“黔省内地熟苗……特设苗籍进取之例,每届岁科于各府州县有苗童者进取生员一二名,以示奖励,因之化外生苗率皆闻风向化”,“候数年之间,有稍识文义者,……准令学臣不必入在向定苗籍之内,只就此新附苗人子弟中酌取一二名,以风苗众。”[4]228清代贵州苗疆六厅地区的文教政策也就此逐步推行。

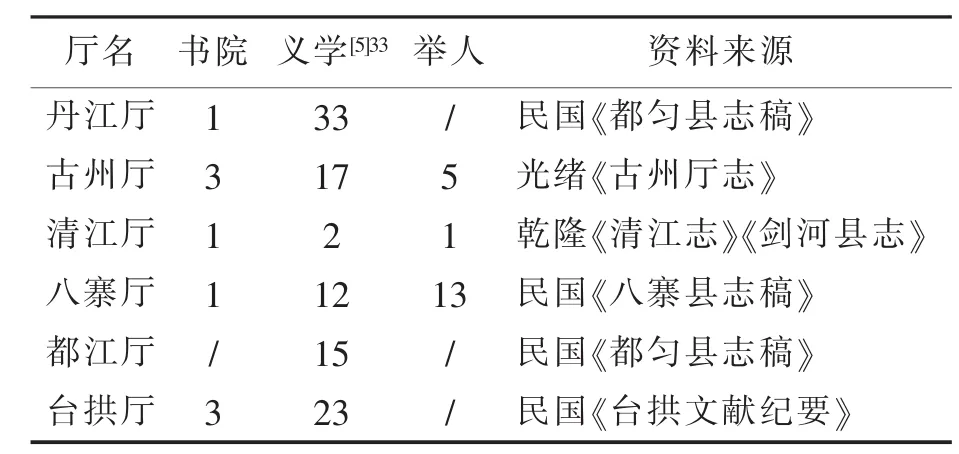

表1 清代贵州苗疆六厅教育成效一览表

由表1可见,清王朝在苗疆六厅地区分别设有不同的教育机构。在这些教育机构发展以及文教政策的推行下,苗疆六厅地区也出现了一批批士人,其中八寨厅至清末共有举人十三名,古州厅有举人五名,清江厅有举人一名。这对于苗疆六厅地区来说已经是颇为丰硕的成果。而令人疑惑的是,同属于苗疆一地,为何苗疆六厅地区各地的教育发展会有如此之大的不均衡?例如义学的设立时间及数量不均衡,书院设立不均衡,各地人才数量不均衡等。对以上问题的追索与解答不仅可以认识历史时期苗疆六厅地域内社会发展的情况,也可以对当下的地域发展提供借鉴。

二、清代贵州苗疆六厅教育发展成因

导致清代贵州苗疆六厅地域内教育发展不平衡的原因是多方面的,有王朝治理的因素,有经济助力的原因,也有地域人民的文化自择,除此之外,地缘位置的影响也是一个重要原因。

(一)政策的导向

由表1可知,本区内义学的设置远远多于其他形式的教育机构。其中以都江一地为甚,都江厅在清代并无书院设立,而义学设立有十五所。义学的办学性质是给偏远地区的生童传授基本的儒学文化知识,即“各省府、州、县多设立,教孤寒生童,或苗、蛮、黎、瑶子弟秀异者”[6]3119。义学设立于苗疆六厅地区的做法始于雍正朝开辟苗疆设厅后。雍正年间,古州厅共建义学四所,而雍正八年(1730)即设立三所。同为雍正八年(1730),丹江厅设义学两所,八寨厅设义学一所,清江厅设义学两所,台拱厅设义学一所。在雍正十年(1732),都江厅设义学三所。在设厅后便即刻推行义学,这反映出王朝对于苗疆六厅文教政策的态度。

值得一提的是,推动统治者进行文教扩张决策的事件并非是苗疆生童的课读,而是苗疆六厅发生的动乱。在同治十一年(1872),持续近二十年的“咸同之乱”被清王朝平复。在之后的同治十二年(1813),八寨厅设立城乡义学十一所,都江厅设立训苗义学十二所。义学的办学性质也由此可见,且都江厅义学名为训苗,也可以反映王朝办理义学的目的。

王朝的政策、指令由地方官员遵奉执行,地方官员的行事一定意义上能够反映王朝的政令导向。地方官员在修缮古州厅中被“咸同之乱”毁掉的龙岗书院时,生出“慨然思有以化导齐民,进其秀良以志于学”[7]的感慨,于是决定在卧龙岗上修缮书院。在王朝官员的认识里,书院具有“化导”功能,入学的生童将来可以转为国家的纳税人。据此,可知晓清代贵州苗疆六厅的教育发展是与当时的政治政策导向紧密联系在一起的。

(二)经济的助力

无论是义学还是书院,都需要不断修缮和维护。不仅如此,教育机构里的讲师也需要经费的支持,“择文行优者充社师,免其差徭,量给廪饩”[6]3119即是对乡间延聘社师的描述。由此可见,清代贵州苗疆六厅的教育发展与教育经费的供给是有联系的。教育机构经费除了政府供给以外,还来源于地方士绅的捐助。如古州厅单章鲁义学一处便有二十二人捐助田谷。梳理清代苗疆六厅教育机构的设立时间后可以发现,义学于光绪年间设立有六十一所。苗疆六厅共有书院九所,而其中四所建于光绪年间,分别为光绪朝所建台拱厅三台书院,光绪二年 (1876)丹江厅的鸡窗书院,光绪三年(1877)古州厅的龙岗书院,光绪十七年(1891)台拱厅的莲花书院。

教育机构在光绪朝的兴建并非没有缘由,在清光绪朝以前,贵州苗疆六厅地区屡遭兵燹,战祸连年,教育机构在战火中不断被损毁。不仅如此,经济也得不到长足的发展。古州场集“在昔日以其地所出桐茶、油绵、布蜡、靛果、竹之类,交易而退,生计甚饶,乱后,林木俱尽,山泽之源竭矣,市集所货唯升斗刀匕,是供阛阓萧然,担夫寡色,物产之丰耗奚待勾稽而后知哉?观于市焉可矣”[7]。古人对古州场集的记述反映了苗疆地区战前、战后地域经济的不同发展,由此,不难知道为什么在清代光绪时期苗疆六厅的教育机构得以兴建。

(三)民间的推动

清代贵州苗疆六厅的各阶层人士对教育发展的推动意义重大。其中贡献最大的是苗疆地区的官绅和士人。清江厅设立之初,通判蔡时豫便在城内十字街头建立义学三间,因年久失修而倾颓,而后士绅合力,将义学原址改为训蒙所,另于东门外买地建立柳川书院。清江厅也不断有厅人入仕。据载,乾隆年间,中举人一名,生员两名,贡生一名。道光年间,入选贡生三名,廪生三名,监生两名,生员五名,武秀才一名。同治年间,入选廪生一名,监生一名。光绪年间,入选生员四名,武秀才两名[8]856。

古州厅也有同样的事迹。在《章鲁义学记》中提到“辛壬之间,有杖乡国者七人,慨然时谈往事,非诗书无以成善俗,而十二子素以信义著者也,于是慨然以立塾为己任”[7]。之后,由于这些地方人士的努力,书院也顺利落成。古州厅也自“癸巳以来,入者、補者、中者已有四五人。”[7]八寨厅在道光十八年建八寨厅儒学,而后举人杨超孺,贡生陆顺乾、黄元吉、莫嘉泽、张登泗等倡议捐赠以设立厅学。

(四)地缘的影响

影响苗疆六厅地区的科教成效的因素除了以上三方面原因外,苗疆六厅的地缘位置也是其中一个重要的影响因素。比较清代贵州苗疆六厅内的科贡举人数量,发现清代苗疆六厅地区共有举人十九名。其中八寨厅十三名,古州厅五名,清江厅一名,余下的丹江厅、都江厅、台拱厅皆没有生童中举。同属苗疆,为何六厅内的教育发展会有如此大的区别?

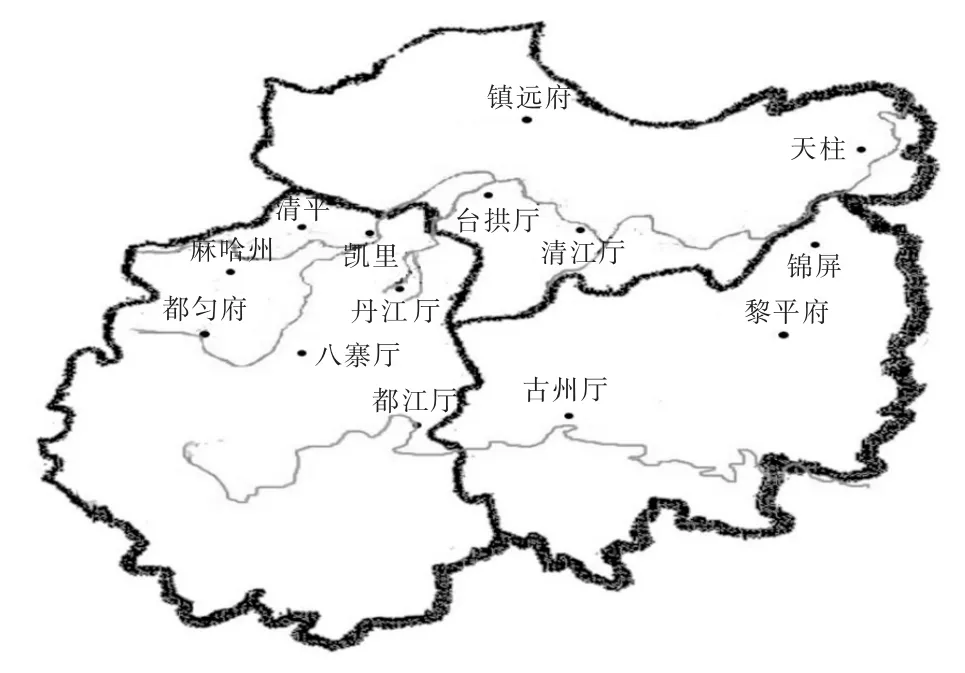

图1 清代苗疆六厅地域图

清代贵州苗疆六厅的地缘位置如图1所示。其中,镇远府所辖台拱厅“在府治南百二十里”[9]38,清江厅“在镇远府东南百六十里,与台拱东境接壤”[9]42。都匀府辖八寨厅“在都匀东南九十里”[9]49,丹江厅“西距府百六十里,苗疆深阻之地”[9]50,都江厅“由八寨东南去府二百四十里”[10]。黎平府所辖古州厅“在府西南百八十里”[9]58。

由此可知,中举人数较多的八寨厅、古州厅二地与所属都匀府、黎平府的府属较近,且黎平府内所辖的厅制仅古州厅一厅,因而其经济、政治受到关注的程度要高于其他地域。八寨厅亦如此,清代都匀府辖有三厅,八寨厅相较丹江厅、都江厅而言更近于都匀府,其受制力也要强于都江厅,因而政治、经济的投入比例大于都江厅。都江厅因不易辖制,时常有动乱发生。丹江、台拱、清江三厅地缘位置毗连,地域内苗民联系紧密,形成自己的文化空间,苗民对于王朝政策导向的书院、义学等文教机构都不愿去,时常发生动乱。因而,至清末也没有科贡中举者。

三、清代贵州苗疆六厅教育发展的影响

教育机构的营建与教育事业的发展对苗疆六厅地区产生了影响。受到影响的个人、团体又会将教育的成果扩大,民众推动教育事业的发展就是这样一种受到影响之后的反馈。而与此相对的,都江厅的入学风气不是很浓,“学社虽设,读书应试者亦尚无多”[10]。因此,都江厅在清朝科名人数居于末位。六厅地区除了有苗人,还有由外籍迁来的客民或军属,无论是苗童还是汉族生童,都需要在六厅受教研读后才有机会去参加科考。因此,少数民族逐渐吸收汉文化,苗汉生童入仕后也会反哺地方。也正因为如此,清代苗疆六厅地区的教育事业才从根本上发展起来。

在都江厅,烂土的石水馆私塾办学四十余年,启蒙诸多地方名士。八寨厅义学建立后,出现了莫嘉泽、张德音、莫让等学者。这些学有所成的读书人又将自己所学到的知识反哺于苗族地区的教育与文化中,如将本地区民族的历史和传统文化记录下来,传给后人。除此之外,文化的交融也促使其文化表征发生了融合与变化。

清朝游历苗疆的徐家干记载当时的苗民吃饭席地而坐,菜没有加盐,吃肉也多是半熟不是全熟,且用餐用手不用筷子。到清末时,苗疆地区已有各类商贩出现,八寨就有盐商贩盐。在文教渐行、苗汉杂居后的数年间,古州厅苗民“男子近皆剃发习汉俗”[10]。台拱厅“内辖既久,蛮俗渐更,今男子多有汉装者。……通汉语者谓之通事官,则置为寨头”[10]。清江厅“洞苗习华风,编姓氏,妇女有改汉装者,多与军联姻云”[10]。八寨厅“其自湖广、江西而来茲土者,踵趾相接,而犷悍好杀者,耳染目薰,且自陋其蛮夷之习,语吾语而章吾章,风气为之大变”[11]。这些都是苗俗汉化的表征。大体而言,苗汉融合的民俗表征可归为:

(1)服饰与装束的更易。文化经过长时间的交互影响,苗民的衣着渐渐与汉民趋同。乾隆元年(1736),张广泗由清江、古州、丹江一带回凯里,见沿路苗民“有已剃头改为汉装者”。亦有亲赴衙署自请改为汉装,并承诺不再穿着苗装的苗民。(2)节俗的融合。苗民虽有自己的节日,但随着汉化的深入发展,苗民也习惯了汉人的风俗,过上了汉人节日。如三月三清明节、五月五端午节、七月半中元节、八月十五中秋节、九月九重阳节、大年三十除夕等。(3)婚姻形式的变化。以往苗民子弟求偶以“跳月”等形式。苗族青年男女在田间以民歌的形式彼此唱和,遇到彼此心悦者即在一起,父母不会干涉,属于自由婚姻。发展到后来大都如汉礼,婚姻形式也多是“父母之命,媒妁之言”,也会要求门当户对。礼仪种类也开始复杂起来,结婚也讲汉法之礼,程序有纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,婚姻的形式大多变为结婚坐轿、拜堂、闹新房等。(4)家神的遵奉与仪征的学习。学习汉人修家谱、盖祠堂,安神龛祭祖先,上书“天地君亲师位”等。(5)家庭结构的变化。汉人军属久居苗寨,汉苗之间渐成婚姻,形成了“汉父夷母”“夷父汉母”的家庭结构。

四、结论

清代贵州苗疆六厅的教育在本区内发生了极大的变化,是一个从无到有的过程。清代苗疆六厅的教育发展受到政治推动的影响,同时,经济的发展也推动了区域内的教育事业进步。除此之外,区域内人民的选择也是教育事业兴废的一大要素。而地缘位置以及各自所形成的文化层级圈的强弱也是一个重要的因素。

[1]安永新.封建教育制度在贵州的形成和发展[J].贵州文史丛刊,1991(3):75-80.

[2]欧多恒.浅析清代贵州教育发展的原因[J].贵州社会科学,1985(2):102-106.

[3]张羽琼.贵州古代教育发展述略[J].贵州文史丛刊,2000(2):56-61.

[4]贵州文史研究馆点校.贵州通志·前事志十九[M].贵阳:贵州人民出版社,1988.

[5]许庆如.清代贵州义学的时空分布研究[D].重庆:西南大学,2009.

[6]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1976.

[7]余泽春,余嵩庆.古州厅志[M].刻本,光绪十四年(1888).

[8]贵州省剑河县地方志编纂委员会.剑河县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1994.

[9]徐家干.苗疆闻见录[M].吴一文,校注.贵阳:贵州人民出版社,1997.

[10]爱必达.黔南识略[M].影印本,民国五十一年(1962).

[11]郭辅相,王世鑫.八寨县志稿[M].铅印本,民国二十一年(1932).