从洋办至华办:晚清油矿利权思想演变历程之考察

2018-03-22宋兴兴王保存

宋兴兴,王保存

延安大学历史学院,陕西 延安716000

引 言

中国是发现并利用石油最早的国家之一,早于秦汉就有记载。至宋代出现“石油”一词,当时泛指可燃液体,如火油、石脑油、石漆等①石脑油:别名石漆、猛火油、雄黄油、硫黄油等,“出陕之肃州、鄢州、延州、延长,及云南之缅甸,广之南雄者”。[1]。明代亦有凿油煮盐之史迹②据明代曹学俭《蜀中广记》载:“正德末年,嘉州(今四川乐山地区)开盐井偶得油水,可以照夜,其光加倍,沃之以水,则焰弥甚。”此外,《元一统志》中载“延长县南迎河有凿开石油一井,其油可燃,兼治六畜疥癣,岁纳壹佰壹拾斤”。古代中国关于石油记载之文献甚多,但均指未经提炼的原油。关于中国最早开凿油井之地,亦有蜀地与鄜地之说。。而人类对其广泛应用则始于美国的“德瑞克油井”。晚清,随着西方以坚船利炮为后盾的商品与资本输入,这种被称为工业发展的“黑色血液”的产品也随之传入中国。在当时,石油初指煤油,后泛指汽油、柴油及润滑油(脂)等,民间俗称“洋油”,即经过提炼的“精制油”。

在晚清社会对石油这种新型燃料普遍使用并逐渐熟知的同时,西方殖民列强也渐进认识到其作为攫夺全球工业原料与市场的重要性。在此背景下,各社会群体对其认知亦发生微妙变化。早期洋务至“商战”“抵制洋货”等民族经济运动的开展,石油产品的市场贸易、供求关系成为民族工业发展一大矛盾。甲午战败,欧美各国列强援引“利益均沾”等特权在华争先设厂开矿,这些特权不仅损害了中国的经济利益,“其中实包含有错综复杂的政治意义”[2]。随之,新政改革中关于矿产新章程、法令的颁布,各界人士对油矿有了渐智的思考,晚清社会对石油这一新工业燃料亦发生了自让利、保利到自主开发的态度转变与实践。而陕西关乎延长油矿利权与德商的较量正是这一时期的成功案例,其从“洋办”到“华办”的嬗变与博弈亦是中国近代油矿利权思想演变历程之缩影。

目前学界对晚清利权的研究已相当成熟,或从词源视角探究其形成发展,或从民族国家视角探讨各个时期、阶层、个人的利权回收思想、实践与意义,亦或讨论利权在不同民族资本产业中的发展、应用及其矛盾等。对于晚清石油研究则多从对华贸易、工业发展等角度展开[3-8]。而关于在全球工业化浪潮下国民对“利源”与利权的思想演变与社会实践则涉及较少。石油产品作为一种西方传来的先进工业燃料,与晚清工业化息息相关,但作为油藏本身丰富的中国,洋油在国内军工、民用领域逐渐盛行,导致民族资本的发展与国家利权相抵触时,因技术、资金的严重匮乏,晚清社会对于这一“利源”的态度如何转变,即各群体的利权观如何调适于新型经济、技术全球化这一课题值得研究。笔者将通过对台湾、四川等地油藏丧失的史实以及西方石油对本国燃料市场的掠夺状况,清廷与民众对这一现象的心态与政策回击,陕西官民在保护延长油矿中与西方列强的博弈等问题的探究,具体分析晚清国民石油利权思想的形成与发展,进而回溯中国油藏自洋办至华办的艰辛历程。

1 洋办:油藏利权之外溢

台湾油矿为中国石油工业之先河,亦为近代石油利权丧失之滥觞。1860年,清廷在条约制度下开放台湾为通商口岸,该地油藏最先暴露于洋人视野。在各国技师、洋商趁机介入开采该地油矿之际,中国油藏利权也逐渐旁落。至《马关条约》签订后,外人得依合法途径在通商口岸设厂,并对内陆油矿肆意勘探,迫使清政府签订了为数甚多的矿务合同,以致全国各地油藏利权大量外溢。

台湾石油最早于1861年由粤籍人邱苟在磺坑发现,手工凿井取油[9]。后因效率低下,租予英国宝顺洋行的茶商托德。其间因“发生利益纠纷而遭通缉”,遂禁止开采[10]。这是国人首次将石油商品化,虽未经提炼,然开启了中国石油工业化之新纪元。1876年清廷将其收归官办,并出资聘人办理。次年,“福建巡抚丁日昌奏明,委令道员叶文澜开采”;“开采一丈左右,出现油层,一日可汲收原油四十余斤”[11]。但因缺乏经验,“采用原始的掘凿手法,勘测技术较差”,效率极低。同年,聘请美国宾夕法尼亚州的两名勘探师与技工负责购买采矿机械,“在苗栗地区进行勘探试掘,由外人经营”[12]。是年,中国第一座西式石油厂建立,“一日可采掘原油上千斤”。这是晚清政府对台油官办期间出油最丰硕时期,亦是中国石油工业近代化之发端。但“在钻井达两百余尺时,铁管破损”,且岁末因美籍技师辞职,遂致产业终止[13]。

1883年,台湾石油改为官办民营,即官方以收取租金的方式,由当地商人邱彩廷每月纳银三十两继续开采,“时每日平均出油六十余斤(当地原油每斤约1.23元)”,后因“原住居民侵扰,终止租赁”。1887年,台湾巡抚刘传铭认为其具开采价值,再次收为官办,设煤油局并委林朝栋兼办。“现据该英商范嘉士并请开办,并由该商另定合同”,然亦经营困难,后刘被革职。次年,邵友濂继任巡抚时,裁撤该局[14]。由上观之,当时台湾油矿或民或官,屡办屡停,虽对其开发技术了解尚浅,但由官至民已深知其商业价值。究其因,除当地民风保守闭塞外,多受技术与资金制约。这亦是20世纪之交晚清地方官绅以洋商承办或华洋合办等方式开矿采油,以致油权丧失殆尽的重要原因。

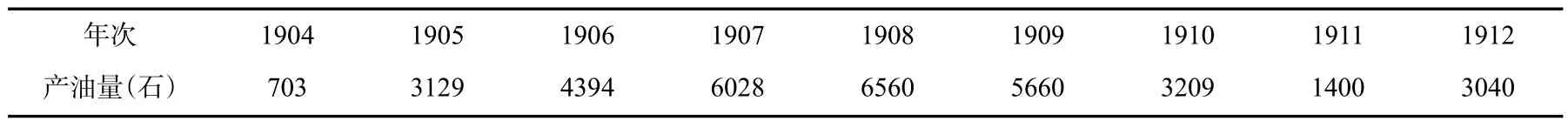

直至1895年日本占领台湾后,“经数回调查,发现产油地区有望继续开采”。“但当地生蕃迫害、风气异变、交通不便,需做处理”。之后,日本通过武力对台湾土著居民疯狂迫害,至“渐次排除障害”,大肆进行勘探并开采该地石油等矿藏;“明治三十年五月三日,本邦人浅野总一郎经政府许可,继续开采油矿”。并在短短四周内,将台湾出油区进行特权划分,是为“浅野”、“宝田”、“大仓”等四大区域[15]111。同年十一月,由日本各大石油公司组建的“台湾石油试探小组”成立,在1904年后日本对台湾富油区进行了大规模的勘探、试掘、开采等矿权侵犯活动(表1)。台湾油矿成为近代油权丧失之滥觞,此后列强在华设立采油厂、勘探处等数量剧增。

表1 1904年至1912年日本对台湾石油的开采量统计

霸占矿区、开采矿产,是甲午战后帝国列强在华确立势力范围的有效手段,亦是进行资本输出的主要方式,本土油藏成其攫夺的重要对象。在台湾油矿被日本政府疯狂勘探发掘时,内陆油藏也早被其他列强觊觎,最早即在四川。1892年,南溪县监生钟毓灵向四川政府申请设厂开采石油,要求发给执照出洋采购机械,得执照后即往上海,以购买机械为名与法商亨达利洋行签订契约[16],并雇洋匠购买机器,由洋商出资开采油矿。时任四川总督鹿传霖认为:“内地制造等事,招洋商有禁,雇洋匠无禁。”[17]且深知该地已实为洋商变法控制,不利地方管制,“绅民咸以有害地方,众论沸腾”,遂下令立即阻止该活动。由此可见,招洋设厂在当时是为禁止,而对技术的引进则在许可范围内。这是晚清抵制外商入华的有效手段,即不得中外合资或“中引洋入”。该例某种程度上杜绝了在华洋商对内地矿藏的“先知权”。至1896年,“汉口瑞西商社的亨达利洋行总理雷达利与法国矿师蒲武、领事哈士先后到渝,并与唐(四川同知唐星球)私缔合同,着手开采油矿”[18]。唐曾由川府委办矿物,但因“相互蒙蔽,购置机器,干没累万,贪劣甚著”[19]346而被查办。其后又公然带领法商于重庆、叙府、嘉定等府与泸州、自贡等地勘察油矿。鹿氏致电张之洞道:“即法商来勘,亦言办无大利,所以必争者,实欲借此以图五金矿产。”[19]且该地方绅民共同请愿,重庆府煤油、石炭等商店亦要求停止洋商活动[20]。川府即再次下令停止法商采办。

但到1899年,法商仍取得了合办重庆等六处油矿的合同[21]。该年“法国领事与四川总督奎华氏会照,要求保商、福安公司于渝建立矿厂,取得石油等矿产的采掘权”。后与四川政府签订矿物章程:“凡来川办矿者,皆归该公司备本、购地、管理。”[21]这亦使其他洋商有了进川掠油之机,是年法人戴玛德同领事哈士于巴、万、顺三县强制取得石油等矿物开采权,1902年,保商、和成公司亦迫使川府签订为期五十年的采矿合同[15]2731。此后,四川油矿成为西方攫夺中国内陆油藏与市场之基地。1899年,英国会同华益公司经总办李戴清与川府签订合同,获得五十年采油权;1902年,英国普济公司经保富公司担保与四川政府签订合同,掠夺多达八个州县区的石油开采权[22]2707。

除台湾、四川地区外,1898年英(福公司)、美(美孚公司)各国在山西、河南等地亦先后建立油矿勘探公司[23]737。晚清各地油藏的丧失是中国近代油权旁落的主要内容。这些外国企业及商人受治外法权保护,对中国油藏进行勘探、开采,不仅损害了中国主权,亦破坏了地方政府正常的民事管辖权,即“各国强行夺取采矿权时,可控制矿藏地区的大量土地和人口,及相应的行政司法、军警管理等一系列特权”[2]。此外,也为日后列强进一步侵略中国领土主权埋下隐患,如“大正十年(1921年),日本宝石石油公司受本国海军委托,大范围在台湾地区探勘、开采油矿,以方便尽快储备石油,作为后期军事之需”[24]。这无疑使台湾成为日本帝国主义侵华的“资源舱”。

2 洋占:石油市场之垄断

石油资源作为晚清社会出现的一种新兴工业燃料,国人对其勘探、开发、提炼等技术极为生疏。在中外签订众多油矿合同时,国民仅以是否影响该地治安、风水等因素来考虑办厂采油。加之晚清工业化的步骤缓慢,石油对国防工业、机器制造业等作用的发挥亦甚微;中国对石油的传统使用方式,仅作照明、熏蚊等用,以致社会整体的油权意识较淡薄。但随着本土工业化的深入,煤油、汽油等燃料产品的进口量伴随着需求增加逐渐提高。面对振兴实业的市场需要与缺乏石油开采意识、技术与资金的矛盾,从最早的通商口岸城市到内陆,这种商品一度供不应求。这也刺激了西方列强加速对中国燃料市场的霸占,石油市场与资本的侵占随之成为其巩固在华利益的重要渠道。1863年至1887年期间,中国石油市场完全由美国掌控。时人称:“有公司名曰美孚,专揽销运之利然,惟天下之油让其垄断也。”“据公司中人云:普天之下,凡有能知灯火之尽者,无不有其油渍。”[25]可见当时美国洋油对中国市场影响之大,已成居家必备之品。1888年,俄国石油始进中国市场,此后苏门答腊、婆罗洲与缅甸石油也随之输入,加剧了对中国石油市场的瓜分。而随着各口岸的开放,“石油市场在口岸的辐射下不断扩大”[6],“到19世纪末,国际石油公司的代理洋行都在通商口岸修建油池、油栈,这些转运中心逐渐成为各自腹地的储销中心”[8]。

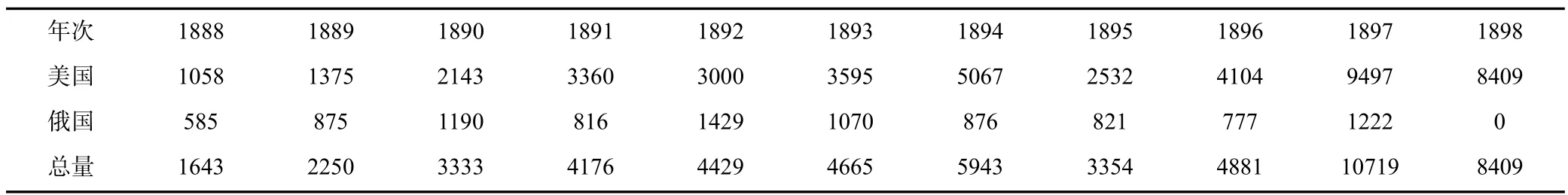

俄、美作为当时石油输入量最多的两国,几乎承包了清末民初中国燃料市场的最主要部分。根据1894年比利时《商业博物馆杂志》统计:在中国石油进口总量中,美国约占71%,俄国约占24%[26]。“俄美两国之油,销入中国,不胫而走,各埠风行”[27]。且在中国市场进行商业联谊,以此达到在华利益最大化:美“知俄油之将次代兴也,即与俄公司再四商酌,合成大公司,利权所占尤为广达”[28],其“每年输入石油到厦门达十万箱以上”,“厦门及周边地区每日消费石油达千箱以上巨额,个别商贩借洋商名义不交厘金税进行贩卖”[29]。而中小型商贩经过洋商转输到内地各个城市,借此不纳海关税。如此,对中国财政税收、市场资本、进出口贸易的平衡均损害严重。上海作为长江流域各通商口岸的中心,“19世纪下半叶,上海在全国煤油埠际贸易中占据中心地位”。其他口岸,则作为二级或三级埠际转运中心,即从上海、厦门、福州等一级口岸进口石油,又将进口的石油转运到次级口岸,从而形成“广泛的华商社会关系网,业务范围遍及乡镇,控制了市场”[30]80。尤在19世纪末,美俄石油向中国输入量开始逐年增高(表2)。

表2 1888年至1898年中国从美俄进口石油量统计表(单位:万加仑)

由上可见,此时以美俄为首的两大石油巨擘在华从运输到贩卖已建立成熟的销售系统(这种系统仅限于以东南沿海为主的商贸发达、中外资本融合度较高地区及周边城市)。这对晚清开办矿务以振兴实业之新政影响甚大。国民对洋油的抵制态度也从最初的“个人主义”向“民族主义”转化,该过程伴随着社会不同群体对石油资源与石油利权的认识渐趋智化。起初,民众认为“煤油之劣在于易燃”“需要使用煤油灯及其灯芯;且煤油灯价格高,煤油灯防风用的玻璃罩也容易坏”[30]766;但对石油产品的易燃性亦不解,其存放和使用的安全意识与举措尚未熟知①对于煤油、汽油等石油燃料的消防液剂与工具于19世纪80年代在中国才出现,因此最早发生石油产品泻燃时,民众多以水相灭。,以致多有引发火灾之事件[31]。因此在煤油进口初期,各地官府出于对火患之担忧,数次发布告示,一些城市严禁石油输入本地。如苏州“二十年前(1890年)皆因洋油失火严重,焚烧殆尽,市民对其恐慌”[32]。福州(1892年)“居家皆为木屋结构,石油失火严重,且煤烟有害,颇不卫生”[33]。此外上海、杭州、绍兴等城市均有载案。

与此同时,一些“开官智”较早之地,如汉口、厦门等通商口岸城市,以保护关税目的杜绝石油进口。“闽浙总督钟鹿麟于厦门、漳州等地禁止石油贩卖与使用,以保关税”。但因“该地石油大多产于美国,美国人认为按照通商条约有损本国商人利益,坚决反对,要求撤回该令”[34],遂不了了之。然早在1887年,时任两广总督张之洞就奏请清廷禁止洋火油的进口销售称:“火油船失事,死者七百余人,闻之恻然,以粤省火灾多因火油所致。”[35]且将其与鸦片同比,“一旦炸裂,难以扑灭,顷刻之间,延烧无算,生命财产化为灰烬。火油的害人程度或比鸦片更厉害”[36];并认为民众向使植物油,近年销售日渐稀少,石油畅销有碍民众生计。由此可见,作为洋务派的领军人物在国家利权面前也有排斥本土工业化之倾向,即防止西方先进技术对本国民生大计之渗浸与掌舵。总之,这种矛盾贯穿于晚清社会的各个阶层。

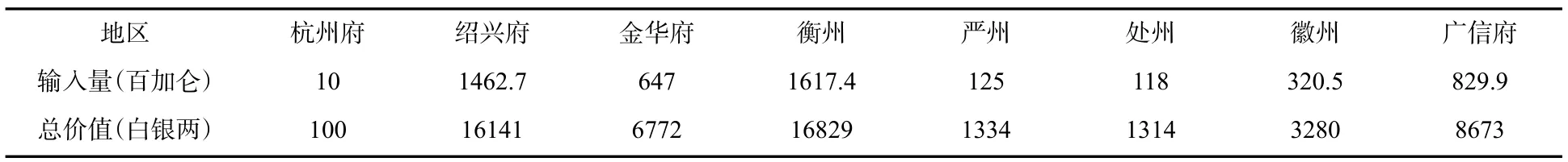

细察这些禁令,或出于地方政府对民众安全的考虑,或出于保护本国关税目的,亦或从维护晚清社会传统的民计方式着想,对本国资本与市场均是种保护。但随着西方对这种易燃产品消防技术的传入,各国“失火保险公司”等机构相继在华成立,这些对石油产品失火的技术处理与人生财产安全的有效保障,使各地石油进口更是“不胫而走,各埠风行”。19世纪末,中国的内陆燃料市场早已被外油侵占,此外,亦伴随着大量的资本输出(表3)。

表3 1896年中国内陆部分地区的石油进口量与市场总价统计

而在西方,石油开采、炼制与运输等技术也逐渐进步,这加剧了各国列强对全球石油资源与市场的掠夺与竞争,在中国个别地区曾一度出现洋油价低于植物油价一半的市场现象②如光绪十五年(1889年),温州地区的菜油价格为每公斤240文,而煤油每公斤只需要130文,煤油的价格优势显著,且“光亮度更高、灯饰大方美观”,因此造成温州地区传统制油业“多已歇业”。孙健.中国经济史——近代部分(1840–1949年)[M].北京:中国人民大学出版社,1989:156.。据统计:1897年全球石油消费总额排名中,中国高居第四③其中全球石油消费额前三名国家依次为:英国、德国、日本。澳国商业博物馆周刊[J].1898(5):17.。面对中国早期工业化中该新兴燃料的需求程度日益提高与本国油藏与市场丧失加剧这一现实矛盾,国人对石油利权的认识亦逐步加深,即开始思考如何在石油资源上与西人展开利权竞争。

3 保利:心态与政策之回击

西方列强对中国石油资源、市场的侵占引起了清朝统治阶级的忧虑和惊恐。从清廷开明人士到下层民众开始以国家权、利等视野看待石油在本邦大量进口这一现象,普遍认为“中国财富流入洋人之手,石油之运用亦是丰厚商业利润可掘取之利源”。国人购置洋油“是不啻以中国之利源,悉听西人之取携,而我亦莫之抗也”[37]。石油于晚清工业化之效应,使国人意识到这种所谓的“洋油”应设法从西方列强手中夺回,从而成为本邦富民强国之“利源”,伊始力排洋油进口对中国资本的掠夺。

而这一活动最早始于19世纪末期的“商战”运动,其间也是外商在华勘探油藏、设立油厂最疯狂阶段。尤在四川地区,当地政府与英法等国缔结多项石油开采合同,并设立石油公司。除阻碍了本国民族资本的发展外,对当地的管辖亦产生严重威胁。在此种危机下,社会各群体关于油矿利权的思想认识进一步提高,将眼光从个人转移到国家与民族存亡。地方官绅认为:“近年关册所载,俄美诸国及南洋等所产煤油每岁运进中国值银一千数百万两,非设抵制无以挽利。”[38]要求尽快设立地方矿业公司,积极“开利源、争利权”。

北方各地官绅首先要求设立“利源总公司”,认为“古来儒者不言利益,指自私自利者言之非谓天下之公利,亦非民之大利”,“北方地底之利甚宏,实富强之根基”,故应对石油等矿藏丰富地区招股设厂,以提高“机器制造之利”“保险之利”[25],“中国煤油或可多于美国,徒以闭而不用,遂让美国独占先筹”[39]。可见该时晚清社会对石油利源的认识已非昔日,这与国人对其使用价值的认知程度亦有相关。除国家层面在军工业、机器制造业等使用途径外,随着西学的传入与普及,普通民众之前“劣于易燃”、价高、易损等观念逐渐转变。时人称,“家中应用而有益者莫如煤油”。对石油产品的使用亦呈多样化:“玻璃镜有污秽,则以热水滴油数点而揩之,再以鹿皮或柔纸擦亮。”“铁物及漆物皆以煤油取其垢。”[40]325加之煤油灯的改进,“纱罩煤油灯于玻璃罩益惠,可防蚊虫”。这是晚清民众思想的进步,但也使洋油供给与利权丧失的矛盾日益尖锐化。

清末新政是中国近代关于油权“民智渐开”的重要时期。1901年至1905年制定和颁布的一系列经济政策与法令、法规,对矿业公司的注册经营、投资入股、破产倒闭等皆作了明确规定,以促进中国近代工业的发展。并认为“无维持调护之意体察下情,似与保商之道犹未尽也”[38]。积极鼓励各地政府组织对石油等矿藏进行实地勘探。光绪三十年,北洋大臣准商部“分饬各属,查明如有此矿产,亟需仿照洋法,详细考求,提净油渣。召集股本,设立公司售卖,如有成效自应酌予奖励”[38],1903年,奏定《矿政调查局章程》,规定在各省设立矿政调查局,负责本地勘探、采矿等事宜,禁止民间或外人非法私挖、私卖石油等矿藏;次年又制定《矿务暂行章程》,规定“集股开矿总宜华股占多为主”。并对此前《筹办矿务章程》中准许洋商独资办矿的条例作了修订,以此支持与保护本国官商对投资石油等矿产的开发,从而收回矿权。

由此可见,在清末新政中旧政权已开始接受和效仿资本主义国家的油矿发掘思想与实践,如积极进行实地勘探、入股投资、设立公司、组织开发等。此外,晚清政府认为,“山西、湖南等省均产煤油,而以滇为最多,惟未经提炼,质多渣滓,未能合用,必应官为提倡”;强调油矿开采、提炼等技术之重要性,遂“分咨出使各国大臣考求外洋煤油提炼制造等法,报部备查”。这些新政举措为近代油权提供了政策保障,也是对普通工商业“商战”活动的支持,更使地方部分官绅从民族国家层面认识到油权对未来之重要意义。

该时,“张之洞编成《新矿物章程》,且利权回收说的影响”,“中外共同创办矿产公司有了新的变化”[23]791,本国矿商对石油等矿务公司的创办已非昔日的与洋商名为合办实为出卖利权之举。且一些华商也有了保护本国油权的主动权。如英麻署使称:“知此章程之实行,确于贸易大有不便,如亚细亚火油公司之贸易是也。”该公司拟由汉口油池将火油用桶运往长沙,但该地民船“按照条约允行之事,而竟不准实行”[13]4316。由此可见,从晚清的制度设计到普通商贩活动已明显有了保护本土石油市场与资源之意识。尽管这种“民智渐开”在许多方面是封建矛盾与中国近代资本主义相互碰撞的结果,且诸多法案基本仿照西方国家,但其意义在于提高了晚清各个社会群体对油矿利权的重新认知与反省。而1903年至1905年间,陕西官民为保护延长油矿和德商之较量,并成功收回油矿利权、建立官厂,就是这一时期的典型案例。

4 华办:油矿利权之渐智

延长现油最早可追溯于汉代。“油井坡涵城西濯河岸边穿石井水面浮油,拾之燃灯”,“为本境八景之一”[41]6。故清末延长油矿一直被多国觊觎。而最早提出开办的是为德商世昌洋行,光绪二十九年五月经大荔县绅董于彦彪出面,延长县绅董刘德馨等四人为介,与地方山主、矿域管理人私立合同,欲办理开矿,并以蒙诱之言转禀延长县令佘元章:“如蒙允准,将来三年之后报效朝廷。”[42]“此举上可以裕国用,下开民之利源。”然佘氏“知其事关地方利源”且“查路矿章程并无专归洋商开办明文”,故将此事层宪转详至陕西巡抚。时任陕抚升允亦知事关地方与国家利害,且油矿已成国家进口贸易之大宗,心存畛域,欲准其开办。但对清廷光绪二十四年由矿务铁路总局奏定的《矿务铁路公共章程》第九条中“已集华股十分之三以为基础,方准召集洋股,或借用洋款”一条颇有意见,认为“轻重既已不平,事权即恐旁落,易开喧宾夺主之渐”[43]。

然而,光绪二十五年总理各国事务衙门对该条款已做修订,即《增定矿务章程》第二条:“华洋股本均令各其一半,以免偏畸,并须由华商出名领办。”[44]故升允又道:“若洋商不由华商领办,径行请办者,概不准行。”[42]可见升允对其旧章早已不满并有向清廷提议“应将原章厘正”之打算。其又提到光绪二十八年二月由外务部奏定的《矿务章程》:“或洋人承办,或华、洋人合办,均无不可。”“惟地系中国之地,举办系由中国准行。”对该章中关于石油的税收参照亦提出应做详细查核。此外,升允声明因外省勘办矿产,招摇敛财者皆有,故“股款务期核实,地租预为议明”。由此折来看,升允以章程并非或不能完全否定洋商开办该油矿,仅恐在地租、矿税上本国所占利益不均或受洋商蒙蔽,然真正意图在于防止利权旁落,以致多次与外务部互文。升允深知该油矿事关延长乃至陕西各业之大端,遂于光绪二十九年十月上呈外务部:“查系该县书院公业,民人于彦彪与该县贡生刘德馨等私立合同,未免意图蒙混。”认为油矿出产虽少,但关系到地方公业,且德商办理与奏章多有不符,“应毋庸置议”。并于次年三月咨呈外务部查拿于彦彪等人,称其为“盗油之鼠,作假威之狐”,押发大荔县严加管束。同时提出因油矿区域为该县书院公地,“现值开办学堂,急需经费”,应由本省筹拨经费,自办该油矿,以“保利权而杜竞争”[42]。

综上可见,此时陕西政府早有自办意图,并对商战与保利亦有认知。这种转变亦是该时清廷关于商务、矿务等新章程出台的结果,即1904年1月,《公司律》告成并颁布实施。该律以确定商人的权利为中心,并对官办、商办、官商合办等实业形式与相应的股份合作制度给予肯定与保障,这是升允在此博弈中转换话语的重要原因。此外,同年《矿务暂行章程》的出台从制度设计上也提高了升允拒绝德商的筹码,即将光绪二十八年《矿务章程》中“或洋人承办,或华、洋人合办,均无不可”修订为“集股开矿,总宜以华股占多为主”;“附搭洋股,则以不逾华股之数为限”;“不准于附搭洋股外,另借洋股”[40]182。这些限定与之前章程大不相同,尤注重本国矿产之自主开发权。该时清廷对石油的开采亦发生指令性转变,如光绪三十年,北洋大臣准商部开始设法制造煤油,“原以提倡土货抵制洋货为要义,查煤油一项,中国行销甚广,只以制造无人,不啻货弃于地”[37]。由此可见,该时期国家顶层对油矿政策的嬗变是为这场博弈中陕西政府胜利的关键所在。

至光绪三十年四月,世昌洋行借德国驻华公使之名多次致函外务部及大臣奕劻,或公文或私函呈告陕西政府,但陕抚皆做以否定。时至同年十月,陕府正式咨呈外务部:“以陕西省自有之利,行商政自主之权。”“筹有的款,已经开办,矿章具在”,并正式筹备成立延长石油官厂。光绪三十一年,德国驻华公使穆默仍欲将该油藏占由本国商人开发,外务部既以“延长油矿由陕省官商自办”复照公使穆默。至此,长达两年之久的延长保油运动结束。德国世昌洋行以“合同”、“诱利”、“强办”、“诬陷”等手段数次致文外务部亦未能如愿,实为“料难遂进取初心,爰渐萌退让主义”[42]。

这场看似“合法”的洋办油矿之案,最终以“华办”而告终。这是当时全国回收利权在西北地区的成功尝试,亦是清末官员为领导核心,地方士绅、民众为辅助的特殊保权案例,其并非“居于中心地位的绅士阶层”[45]。可见内受晚清“新政”影响,外遭列强资本冲击,中国部分官僚已逐渐转变为民族资本成分,并具备实业投资精神,如对延长油矿“集款招商”“设法扩充”等,积极参与到20世纪初收回利权运动中来。这与西北尤其陕北的社会民风也不无关系。同时,地方绅士与民众的参与亦保证了这场保油外交的成功,以“挽利权而资抵制,安见中国地产不能驾欧美而上哉,无穷美利拭目俟之”[41]38。他们不仅认识到石油对于本国政治之重要性,更清楚未来石油资源必为商战乃至国战的重要战略物资。这种国民性的高涨亦成为后来“陕西民变”“四川保矿”等早期工农运动的先声。

5 结语

自工业革命起,燃料成为全球资本争夺的焦点之一,时至今日,各国关于石油资源的纷争仍未休止。中国早期工业化起步晚,致使国家与民间对石油资源的认知亦较缓慢。但在晚清特殊的社会秩序下,民族工业既要“师夷长技”以保证自身快速发展,又要警惕西方殖民经济的攫夺与渗侵,加之利权观念的盛行,对于本国石油工业的进步亦时常起到“瓶颈效应”的负面作用。在利权与国富面前,晚清官民徘徊不定,这恰体现了中国近代化的两难特征。诸多矛盾的发展以致国人对石油资源从勘探、开采到提炼等复杂的先进工业技术长期处于模糊与附庸状态。如抗战时期,国民政府对玉门、新疆等地油藏的开采技术与设备均来于美国,至新中国成立初期,我国各地的石油工业发展亦常有苏联专家“陪伴”,这对之后中国石油工业发展影响深远。再之,经济全球化伴随着技术全球化,在技术引导人类未来发展的今天,对民族国家主权与外来先进技术引进的关系更应辩证、理性看待,若以闭塞、排斥的观点看待这一全球现象,对于合作共赢的科技传入认为是对民族国家的威胁,实为无稽与自甘堕落之谈。

[1] 王嘉荫.本草纲目的矿物史料[M].北京:科学出版社,1957:34.

[2] 李思涵.晚清的收回矿权运动[M].台北:中研院近代史研究所,1978:2.

[3] 吴翎君.美孚石油公司在中国(1870–1933)—— 市场经营与销售的考察[J].国史馆馆刊,2000(28):71–106.

[4] 美孚石油公司在中国(1870–1933)[M].台北:台北稻乡出版社,2001.

[5] 梁严冰.延长石油官厂成立述论[J].石油大学学报(社会科学版),2001(1):30–34.

[6] 沈世培.近代“三外商”在安徽的石油垄断经营及其对社会经济的影响[J].中国社会经济史研究,2007(3):52–63.

[7] 陈礼军.1870–1937年外国石油公司开拓中国市场活动探析[J].中国石油大学学报(社会科学版),2012(2):61–66.

[8]常旭.中国近代煤油埠际运销与区域消费(1863–1931)[J].中国经济史研究,2016(6):81–92.

[9] 黄俊铭.清代苗栗出磺坑石油开矿史(1861–1895)[J].苗栗文献,2007(42):47.

[10] 刘宁颜.重修台湾省通志:第4卷[Z].台北:台湾文献委员会,1992:142.

[11] 台湾史料集成编辑委员会.明清台湾档案汇编:第96册[M].台北:远流出版事业股份有限公司,2004.

[12] 日本石油株式会社室.石油便览[M].东京:石油时报社,1921:65.

[13] 齐藤.矿业会志[M].大阪:矿业会志社,1901:58.

[14]台湾总督府民政部殖产局.台湾油田调查报告[Z].1910:6.

[15] 四川省地方志编纂委员会.四川省志·大事纪述[M].成都:科学技术出版社,1999.

[16] 黄福庆.中国近代史资料汇编·矿务档[M].台北:中央研究院近代史研究所,1960:2665.

[17] 国家清史编纂委员会.晚清文献七种[G].济南:齐鲁书社,2014:66.

[18] 东亚实进社.中国研究丛书[M].东京:东亚实进社,1918:659.

[19] 苑书义.张之洞全集[M].石家庄:河北人民出版社,1998:7161.

[20] 大蔵省印刷局.四川石油实业[J].官报,1898(4101):115.

[21] 朱英.晚清经济政策与改革措施[M].上海:华中师范大学出版社,1996:121.

[22] 王彦威.清季外交史料[M].台北:文海出版社,1985.

[23] 陈真.中国近代工业史资料:第2辑[M].上海:三联书店,1958.

[24] 东亚同文会.支那经济全书:第10辑[M].东京:东亚同文会编纂局,1909:244.

[25] 卖油独占[J].万国公报,1899(121):54.

[26] 大蔵省印刷局.世界石油进口量[J].官报,1894(4006):120.

[27] 姚贤镐.中国近代对外贸易史资料:第2册[M].上海:中华书局,1962:1167.

[28] 厦门洋油之输入[N].申报,1893–11–12(5).

[29]张晓辉.近代西方大公司的华南销售网—— 以石油、烟草业为例[J].广东社会科学,2011(5):129–137.

[30] 中国第二历史档案馆.中国旧海关史料:第11册[M].北京:京华出版社,2001:80.

[31] 大蔵省印刷局.石油引发焚灾[J].官报,1900(4116):110.

[32] 福州ニテ石油使用禁止.明治39年8月[Z].日本亚洲历史资料中心,B11091091400.

[33]大蔵省印刷局.福州石油进口取消[J].官报,1893(3983):14.

[34] 许同莘.张文襄公年谱:卷3[M].上海:商务印书馆,1947:59.

[35] 刘文华.张之洞请禁火油[J].中国档案,2016(12):78–79.

[36] 论中国洋务之效[N].申报,1890–3–4(5).

[37] 北洋大臣准商部咨设法制造煤油分饬司道查照札[J].东方杂志,1904(1):181.

[38] 请开北方利源总公司条议上北洋大臣[J].万国公报,1897(103):28–181.

[39] 煤油去垢[J].万国公报,1905(200):57.

[40]上海商务印书馆编译所.大清光绪新法令:第16册[M].上海:商务印书馆,2010.

[41] [民国]延长县公署.延长县志书[Z].1913.

[42]屈春海.清末开办陕西延长油矿史料[J].民国档案,2003(1):62–76.

[43] 张寿佣.皇朝掌故汇编:第24卷[M].台北:文海出版社,1964:66.

[44] 赵尔巽.清史稿:第58册[M].北京:中华书局,1987:9.

[45] 王先明.近代绅士:一个封建阶层的历史命运[M].天津:天津人民出版社,1997:216.