氮肥和种植密度对通粳981产量影响的函数模型研究

2018-03-19周根友

周根友,汪 波,夏 华

(江苏沿江地区农业科学研究所,江苏 如皋 226541)

通粳981是由江苏沿江地区农业科学研究所选育而成的早熟晚粳水稻新品种,具有优质、高产、多抗等优良特性[1],2011年通过了江苏省品种审定委员会审定,2012~2013年被江苏省农委确定为水稻主推品种。为了促进通粳981在江苏沿江适宜稻作区域大面积推广应用,笔者在种植密度、肥料试验的基础上,对通粳981产量与密度、肥料之间的关系进行了函数模型研究,旨在探明不同密度和不同施肥水平对通粳981产量的影响,以及获得高产的适宜氮肥用量和合理栽插密度,为制定高产栽培技术措施提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验采用两因素不同水平裂区设计[1]。因素A为不同种植密度(基本苗),设4个水平: A1,60万/hm2; A2,90万/hm2; A3,120万/hm2; A4,150万/hm2。因素B为不同纯氮施用量,也设4个水平: B1,150 kg/hm2; B2,225 kg/hm2; B3,300 kg/hm2; B4,375 kg/hm2。由不同水平的两个因素共组合成16个处理,每个处理3次重复,共48个小区,小区面积13.4 m2。各处理的P、K肥施用量保持一致。

1.2 试验概况

试验于江苏沿江地区农业科学研究所试验田进行,土壤为沙壤土,肥力中上等。为防止各处理间氮肥互渗,小区间以深埋塑料膜和小埂覆膜相隔[2]。5月19日播种(湿润育秧),6月21日移栽。肥料运筹:基蘖肥和穗粒肥比例为6∶4。田间管理同高产田块。水稻成熟后各小区分别收获计实产。

1.3 数据分析

用Microsoft Excel 2007和SigmaPlot 10.0对试验数据进行处理、分析和绘图。多元非线性回归分析参考扬州大学农学院(原江苏农学院)莫惠栋教授的多元多项式回归方程数据处理运算程序和分析方法[3]。

2 结果与分析

2.1 数据资料及产量函数模型的建立

2.1.1 试验数据 在不同种植密度、肥料条件下各处理水稻的穗粒结构和产量见表1。

表1 在不同种植密度和施氮量处理下通粳981的产量及产量结构

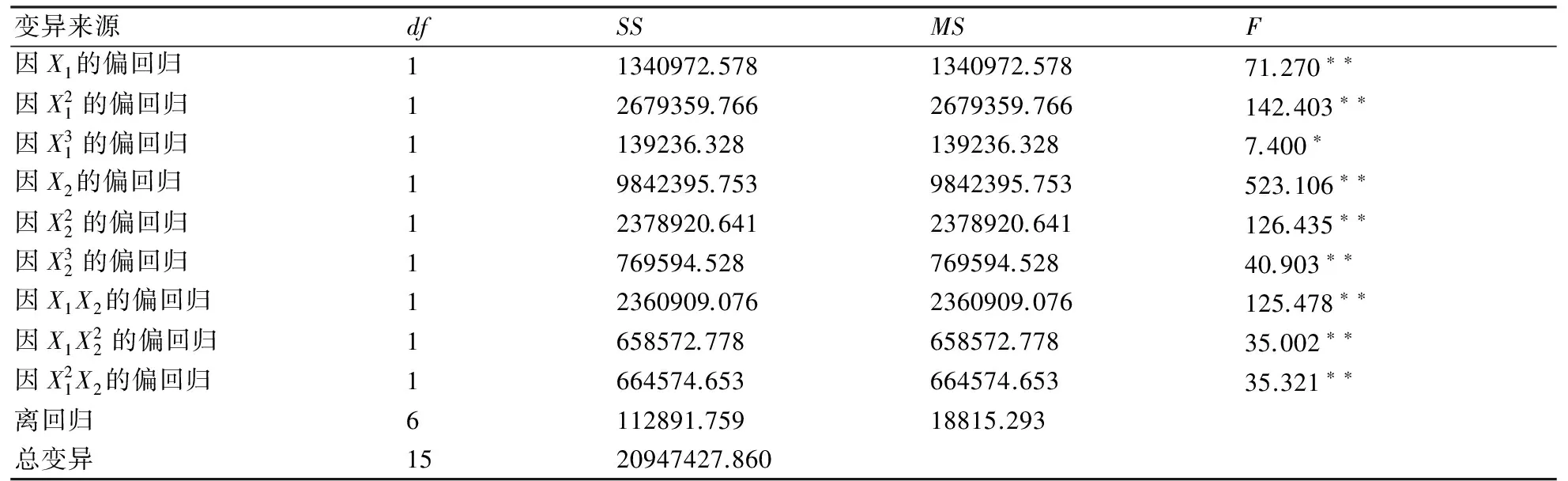

方差分析与显著性检验结果(表2)表明,上述多项式回归模型中各项回归系数均达到了显著或极显著水平(当v1=1、v2=6时,F0.05=5.99,F0.01=13.74)。说明以上产量函数回归方程的拟合度较好,能反映实际情况[3]。

表2 二元多项式产量回归模型的偏回归显著性测验结果

2.2 通粳981的产量潜力以及种植密度、施氮量的合理区间

2.2.1 通粳981的产量潜力 由上述产量回归模型可解得:当X1=113.8,X2=327.4时,Ymax=12160.74。表明通粳981要取得最高产量,最佳密、肥组合应为:基本苗113.8万/hm2,施氮量327.4 kg/hm2,此时通粳981可达到最大产量潜力12160.74 kg/hm2。

2.2.2 产量>11250 kg/hm2的基本苗和施氮量合理组合区间的确定 在农业生产中,要使栽插密度和施肥量都保持在最佳水平实际上不太可能。因此,寻求使产量保持在一个较高水平的种植密度、施肥量合理区间才对通粳981生产更具有实际指导意义[4]。

根据上述产量回归模型,可以计算得到不同基本苗和施肥水平条件下通粳981的产量,如表3。当X1=82.5万~135.0万/hm2,X2=300.00~356.25 kg/hm2时,通粳981的产量均在11250.00 kg/hm2以上。因此可确定:产量>11250.00 kg/hm2的密、肥合理区间为基本苗82.5万~135.00万/hm2、施氮量300.00~356.25 kg/hm2。

表3 在不同基本苗(X1)和施氮量(X2)水平条件下通粳981的理论产量 kg/hm2

根据上述产量回归模型和表3数据可绘出通粳981产量(Y)随基本苗(X1)和施氮量(X2)变化的曲面图,如图1所示。由图1可见,在观察值范围内(不能外推),氮肥或密度单因子对水稻产量的影响呈现单峰曲线关系,即当基本苗和施氮量较小时,随着氮肥用量的增加和移植密度的提高,产量逐渐上升,增幅逐渐下降;当氮肥或密度达到一定数量时,进一步增加氮肥或密度反而导致产量下降。氮肥用量和密度的互作为负效应,表明它们对产量的影响有相互抑制作用;增施氮肥宜适当降低移植密度,提高移植密度时氮肥用量则不宜过高。氮肥与移植密度的互作效应曲面有唯一最大值的向上凸起曲面,是氮肥与密度互作的最佳点,也即产量最高点,表明生产中氮肥与密度要合理搭配才能真正达到高产。

2.3 单因素对产量的效应

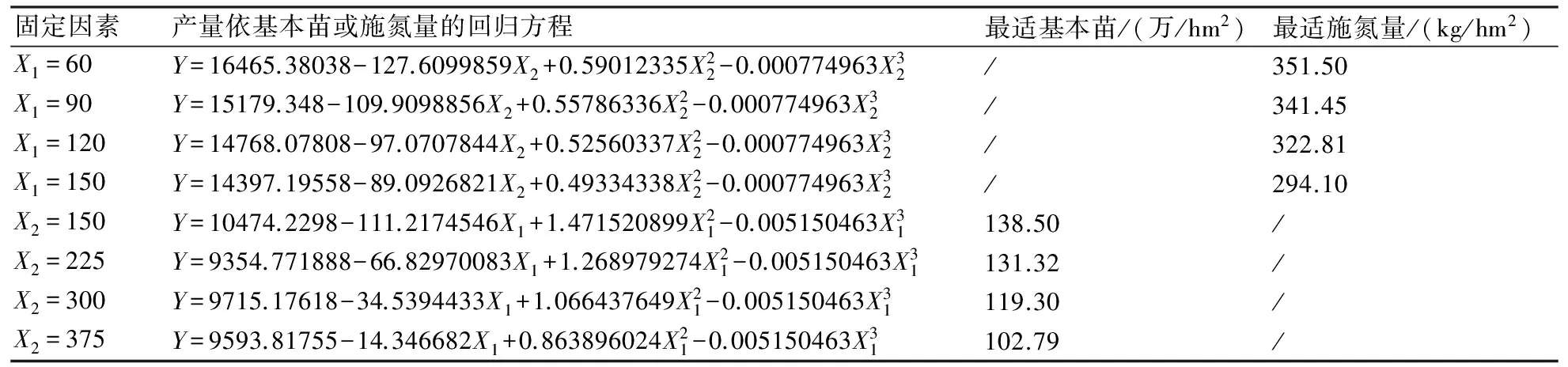

在一个因素已经固定的情况下,另一因素的变化决定着通粳981产量的高低。将一个因素的固定值代入上述产量回归模型,可以计算得到产量依另一因素的回归方程,即单因素对产量的效应,将计算结果列于表4。

由表4可见:为了获得最高产量,在一定基本苗下有一个最适施氮量;在一定施氮量下有一个最适基本苗。这是由于基本苗和施氮量之间存在交互作用。在一般情况下,若基本苗较少,则施氮量应相对增加;若施氮量较少,则基本苗应相对增加,这样才能获得较高产量[3]。

图1 氮肥和密度互作对水稻产量的影响

表4 单因素对水稻产量的效应以及获得最高产量的最适基本苗和最适施氮量

3 小结与讨论

本试验结果表明,合理的种植密度和施肥水平可使通粳981建立合理的群体结构,平衡穗、粒、重三者之间的关系,从而提高其产量。根据产量与密度、肥料间的多元非线性回归分析,在基本苗113.8万/hm2、施氮量327.4 kg/hm2时,通粳981具有最大的产量潜力12160.74 kg/hm2。使得通粳981产量保持在11250 kg/hm2以上的基本苗和施氮量的合理区间组合为:基本苗82.5万~135.0万/hm2、施氮量300.00~356.25 kg/hm2。故在通粳981的高产栽培过程中,要获得11250 kg/hm2以上的产量,应将基本苗和施氮量尽可能控制在此范围以内。

在水稻生产中,应根据不同的栽培条件确定不同的栽培管理措施,栽插时对土壤肥力条件较差的田块可适当增加基本苗,对土壤肥力条件较好的田块可适当减少基本苗;在田间管理时,对基本苗不足的田块可适当增施氮肥,对基本苗较多的田块可适当减施氮肥,尽可能采用最适基本苗或最适施氮量[5-7]。

[1] 周根友,刘建,徐少安,等.不同密度和不同施肥水平对后季稻旱育抛栽群体质量和产量的影响[J].河南职业技术师范学院学报,2003,31(2):1-4.

[2] 郑克武,邹江石,吕川根,等.氮肥和密度对两系亚种间杂交稻“两优培九”产量及产量结构的影响[J].江苏农业学报,2001,17(1):19-23.

[3] 莫惠栋.农业试验统计[M].上海:上海科技出版社,1983.

[4] 刘建,徐少安,周根友,等.多熟制春玉米两段覆膜种植的生产潜力及高产技术优化研究[J].南京农专学报,2000,16(4):6-11.

[5] 周根友.密度和施肥对黑宝石1号小麦生长发育和产量的影响[J].浙江农业科学,2012(7):945-947.

[6] 余庆福,聂立孝.麦—稻轮作系统中小麦施氮水平对后季直播水稻产量和氮肥利用效率的影响[J].南方农业学报,2016,47(9):1488-1494.

[7] 周根友,刘建,徐少安,等.后季稻旱育抛栽不同密肥条件下生长发育特征[J].湖北农学院学报,2003,23(6):401-404.