我国秸秆资源“五化”利用研究进展

2018-03-13王长波平英华刘先才王振伟

王长波,平英华,刘先才,杨 子,王振伟

(1.农业部南京农业机械化研究所,江苏南京 210014;2.南京航空航天大学,江苏南京 211106)

作为一个农业大国,我国秸秆资源丰富,每年产为6亿~8亿t[1]。随着我国农村地区经济的发展,农民已经逐渐放弃采用秸秆作为生活燃料,因而大量的秸秆资源闲置或被露天焚烧,造成了严重的环境污染问题。为解决以上问题,我国政府鼓励秸秆资源的综合利用,具体可以概括为“五化”利用,包括能源化(或燃料化)、肥料化、饲料化、原料化及基料化。自2008年国务院办公厅印发《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》以来,我国秸秆综合利用水平得到大幅提升,目前秸秆资源综合利用率已达65%[2]。2015年,国家发改委、财政部、农业部以及环境保护部联合发出通知,要求到2020年,我国秸秆综合利用率达到85%以上。为更好地实现这一目标,政府、企业和科研单位都开展了大量工作,并取得初步成效。然而,当前各单位以“单打独斗”为主,未形成合力。因此,有必要对秸秆“五化”利用进行全面综述,为进一步提高我国秸秆资源的综合利用程度提供基础信息与数据支持。笔者从整体上分析了当前秸秆“五化”利用的现状,分析了我国秸秆资源利用存在的瓶颈,最后提出了相关政策建议。

1 秸秆“五化”利用现状

根据2010年底农业部科技教育司发布的《全国农作物秸秆资源调查与评价报告》,我国秸秆可收集资源量为6.87亿t,其中以玉米、稻草和麦秆为主,三者所占比重分别为32%、25%和18%。据调查,目前仍有31%的秸秆资源废弃或露天焚烧(图1)。而秸秆“五化”利用以饲料化利用为主,其次为燃料化和肥料化。原料化和基料化利用程度仍较低,各类利用方式发展不平衡。

与之相对应的是,各类利用方式的相关研究也存在不同的发展程度。通过在中国知网进行主题词检索,可以发现秸秆燃料化(能源化)利用方式的相关研究最多,达208篇(图2)。这主要是由于近年来我国能源安全及温室气体减排等问题受到了充分关注,秸秆作为可再生能源受到各界重视。此外,饲料化利用相关文献数量为108篇,而肥料化、原料化和基料化的研究相对较少,分别为28、17和4篇。可见,秸秆资源综合利用水平仍有很大的提升空间。

图1 各种用途占可收集资源量的比例Fig.1 The component of the collective straw’s end use

图2 秸秆“五化”利用方式的文献数量Fig.2 The number of literatures of straw comprehensive use

2 主要技术类别及其成熟度评价

2.1秸秆能源化技术如图3所示,当前主要的秸秆能源化利用技术有7种,按不同的转化形态可以分为固化技术(固化成型、炭化)、液化技术(燃料乙醇、生物柴油)、气化技术(热解气化、沼气)以及直燃技术(直燃发电)。

图3 秸秆综合利用技术体系Fig.3 The system of straw comprehensive utilization technology

2.1.1固化成型技术。所谓固化成型,是指将秸秆经过干燥、粉碎和成型等程序制备成致密固体燃料的技术。按照不同的生成工艺,可以分为热压成型、冷压(常温)成型和炭化成型。成型设备可分为螺旋挤压式、活塞冲压(机械及液压)式和模压(平模及环模)式3类,而目前80%的设备采用模压式[3]。自20世纪30年代起,美国、英国、德国和日本等国相继开展了秸秆固化成型技术。目前,国外已经在生活领域大量使用生物质固体燃料,如欧洲各国的供热几乎100%采用颗粒燃料[4]。

表1总结了我国秸秆固化成型技术的发展历程。由表1可知,自20世纪80年代以来,科研机构和高校都不断推进我国固化成型设备的研发工作。截至目前,该技术已经较为成熟,实现了商业化发展。当前我国秸秆压块燃料主要用于集中供热和发电,目前规模较大的企业有广州迪森热能技术股份有限公司、吉林宏日新能源和北京盛昌绿能科技股份有限公司等。

表1 固化成型设备研究进程

2.1.2直燃发电技术。生物质发电包括直接燃烧发电、气化发电和混合燃烧发电。其中,直燃发电已成为当前主要的秸秆发电技术,约占生物质发电总装机容量的61%[5]。秸秆直燃发电与燃煤发电并没有本质上的区别,其原理是将秸秆原料送入锅炉中直接燃烧,产出高压过热蒸汽,通过汽轮机的涡轮膨胀做功,驱动发电机发电[6]。

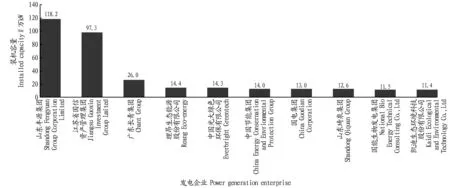

国外秸秆直燃发电技术以丹麦BWE公司为代表,目前该公司已在丹麦、瑞典、芬兰、西班牙等国建设了数十个发电站[7]。2006年,国能生物质发电有限公司引进丹麦BWE技术,并建立了我国第一座生物质发电厂——山东单县秸秆发电厂。此后,我国生物质发电迅速发展。截至2016年底,全国已投产生物质发电项目共计665个,并网装机容量1 224.8万kW,年发电量634.1亿kW·h,年上网电量542.8亿kW·h[8]。到2010年总装机容量增长到5 500 MW。根据《可再生能源中长期发展规划》,到2020年我国生物质发电总装机容量将达到3 000万kW。由中国生物质联盟发布的《2016年中国生物质发电企业排名报告》介绍了我国当前主要生物质发电企业及其装机容量[8](图4)。

2.1.3气化技术。秸秆气化技术主要包括热解气化和沼气化。热解气化是指将秸秆原料(如玉米芯、棉秆、玉米秸秆等)粉碎后,经过气化炉热解、氧化和还原反应转化成为可燃气体[9]。秸秆气化技术的核心设备是气化炉,主要包括固定床气化炉、流化床气化炉2类。前者主要适用于物料为块状及大颗粒原料,制造简单,运行部件少,热效率高,但内部过程难以控制,内部物料容易形成空腔,处理量小。后者则适合含水大、热值低、着火困难的原料,可大规模高效利用[10]。

我国秸秆热解气化技术始于20世纪80年代。自1994年山东桓台建成我国第一个秸秆气化炉集中供气试点后,山东、江苏、河南、北京等地陆续推广应用了秸秆气化技术[11]。我国科研单位正积极开展气化关键设备的研发工作,取得了一定成效(表2)。然而,目前热解气化技术尚未实现商业化发展,仍处于试点阶段,主要原因是技术不够成熟,经济效益较差[12]。

图4 生物质发电企业装机容量排名Fig.4 The installed capacity rank of biomass power enterprises

Table2Strawgasificationfurnacesandassociatedresearchagencies

序号No.研发单位Researchanddevelopmentunit产品名称Productname1山东能源研究所XFF系列秸秆气化炉2大连环境科学设计院LZ系列生物质干馏热解气化装置3中国机械化科学研究院ND系列生物质气化炉4江苏大丰宝鹿生物科技有限公司BL-390A型气化炉5江苏徐州昊源集团、江苏大学HY-350型家用秸秆气化炉6中科院广州能源所GSQ型气化炉

我国秸秆沼气化技术仍处于起步阶段。根据原料处理工艺不同,可分为湿发酵和干发酵。截至2011 年,国内建成并运行的规模化秸秆沼气工程有10 余座,运行时间均不足5年。目前,秸秆原料的预处理及厌氧发酵过程主要是对畜禽粪便技术进行简单改造,难以满足秸秆沼气的需要[13]。湿发酵方面,学者们主要开展了提高原料产气效率的研究,对相关设备的研究不足[14-16]。在干发酵方面,农业部南京农业机械化研究所生物质转化与利用装备团队进行了多年研究,目前已研发出以车库式干发酵装置为载体的一系列发酵工艺和设备,并在江苏宜兴和常熟建立了试验基地[17-18]。

2.1.4液化技术。生物质能的液化技术是指通过水解、热解或催化等方法将生物质转化为液体燃料的技术[19]。主要液化产品包括汽油、柴油、液化石油气等液体烃类产品,有时也包括甲醇和乙醇等醇类燃料。传统的燃料乙醇和生物柴油以玉米、油菜籽等粮食或经济作物为原料,这不符合我国人多地少的基本国情。因此,开发第2代生物质液体燃料,即以秸秆等农林废弃物作为原料制备液体燃料成为当前我国研究的重点。

第2代生物质液体燃料主要包括纤维素乙醇、生物质合成油等,这些技术仍处于技术攻关阶段。目前,我国最大的燃料乙醇生产商中粮集团启动建设了年产500 t的纤维素乙醇试验装置,纤维素转化率超过了90%、半纤维素转化率超过95%、糖转化率超过85%等,其多项关键技术指标在行业内均处于领先地位,已接近国际先进水平[20]。在生物质合成油方面,河北省农林科学院与南非金山大学合作,建立了实验室条件下的小试装置[21]。

2.2秸秆饲料化技术秸秆养畜在我国历史悠久,目前仍是我国秸秆综合利用最主要的方式。秸秆饲料化对缓解人畜争粮矛盾、减少资源浪费和环境污染具有重要的现实意义。然而,秸秆粗纤维含量高,矿物质和蛋白质含量低,适口性差等问题制约了其饲料化应用[22]。当前主要采用物理、化学和生物方法加工秸秆饲料,提高其利用价值[23]。

物理方法主要是对秸秆的外形和结构进行改变,如切短和粉碎、浸泡、蒸煮、射线照射、热喷、膨化、揉搓、颗粒化等。其中,揉搓加工和秸秆饲料压块技术是近年发展的新方法。这些物理方法不改变秸秆化学组成,不能提高养分,且就目前的实际水平,只有切短、粉碎、压制等方法简便易行,其余方法耗时、耗能都较多,投入使用难度较大[24]。

化学方法主要是通过添加化学试剂,经过一段时间作用后,达到提高秸秆消化率的目的。主要包括碱化、酸化、氧化和氨化,前3种由于成本高、污染重,且用量不当会引起家畜中毒等问题,目前未得到推广[25]。

生物处理法主要包括青贮、微贮、酶处理、EM法(有益微生物法)等。概况起来主要是酶制剂处理和微生物处理2种办法。青贮法主要适用于含糖较高的秸秆,但是该方法无法分解粗纤维,难以改变秸秆化学组成,对饲料养分的提高作用微效。微贮方法生产周期较长,且只能适用于反刍动物[26]。酶解法和EM法目前成本仍然较高,难以应用于秸秆饲料行业。

目前秸秆饲料市场上主流的商品包括青贮、颗粒和微贮饲料等,其他处理方式多数仍处于研究阶段。表3列举了部分秸秆饲料产品生产厂家和科研单位研究情况。

表3 秸秆饲料生产企业及研发单位

2.3秸秆肥料化技术肥料化技术主要包括秸秆还田和秸秆有机肥生产(图3)。秸秆还田主要包括粉碎翻压还田、覆盖还田、堆沤还田和过腹还田[32]。从广义的角度而言,秸秆在田间地头焚烧也是还田的一种方式,但这种方式造成了严重的空气污染。研究表明,秸秆还田能够大大提高有机质含量,改良土壤,提高农作物产量[33]。然而,若无预处理,秸秆的腐烂需要较长时间。因此,秸秆还田量与土壤性状的关系及其对作物生长的影响仍需进一步研究。有研究表明,秸秆还田会增加来年播种难度,处理不当,可能影响作物产量[34]。此外,目前秸秆还田虽已基本实现机械化,但还田机械较为单一,难以适应不同还田方式的需要[32]。

秸秆肥料化生产是控制一定的条件,通过一定的技术手段,在工厂中实现秸秆腐烂分解和稳定,最终转化为商品肥料的过程[35]。秸秆本身养分不均衡、含量偏低且不易腐熟,因此常常需要配合畜禽粪便等物料,并添加一些专用菌剂来共同生产。随着人们对绿色、有机食品需求的增长,全国有机肥生产企业从2002年的450家增加到2016年的5 506家。主要分布在有机肥原料丰富的地区(如山东和河北)和经济发达地区(如广东和江苏)。此外,企业规模普遍偏小,经济效益薄弱[36]。

2.4秸秆原料化秸秆作为工业原料,主要应用于制浆(造纸)、纤维复合材料(人造板、餐具、建筑材料等)、有机物产品(羧甲基纤维素、木糖醇等)和炭化产品[37]。

我国人造板产业起源于20世纪70年代,起初是以蔗渣为原料。80年代后,由于林木资源短缺,我国再次掀起秸秆人造板研究与技术开发热潮,主要研究单位包括南京林业大学、东北林业大学、中国林科院木材工业研究所等,研制开发出了麦秸刨花板、麦秸、稻草中密度纤维板等农作物秸秆人造板[38]。经过10余年的发展,我国人造板产业基本实现工业化,成果较为突出的企业有万华生态板业股份有限公司、西安杨凌高新区的诺菲博尔板业控股(中国)有限公司等。

传统秸秆制浆主要采用化学法,污染问题严重。近年来,我国在秸秆清洁制浆技术方面取得突破进展,并在一定规模上实现产业化。清洁制浆技术主要包括膨化制浆技术、氧化法清洁制浆技术、DMC制浆技术和生物制浆技术[39]。主要的研发单位和生产企业见表4。

表4 我国清洁制浆研发单位及生产企业

此外,秸秆建筑材料(秸秆砖、保温墙)及有机产品仍处于研发阶段,目前还未进行工业化生产。在秸秆建筑材料方面,研发单位主要包括山东农业大学、吉林建筑大学等[40-41]。秸秆有机物产品研究单位主要包括北京理工大学、华南理工大学等[42-43]。

2.5秸秆基料化基料化的概念从仅指将秸秆用于食用菌栽培,发展到包含食用菌栽培和用于作物栽培基质2个方面[44]。由图2可知,目前学术界对秸秆基料化的研究仍较少。农作物秸秆含有丰富的纤维素、半纤维素和木质素,非常适用于栽培食用菌。秸秆栽培食用菌的工艺概括起来主要包括配料—灭菌(发酵)—接种—发菌—发菌管理—采收—恢复期管理等流程。具体来说,首先是选料、粉碎(压扁)、配料,其次是灭菌(发酵)、接种,最后是生产过程中温度、湿度、通风、光线、pH 等控制和管理[2]。

目前,国内利用熟料秸秆作为培养基生产食用菌的技术已经成熟,平均生产1 kg食用菌可消耗秸秆1 kg左右,菌渣还可以作为有机肥料。该项技术简单易行,容易推广。目前农业部南京农业机械化研究所、西北大学和山西大学等都对基料化利用进行了研究,试验效果较好。

3 面临的主要问题及展望

3.1秸秆利用企业经济效益不佳虽然秸秆综合利用有较好的环境效益,但对于企业而言,经济性才是决定其能否生存和发展的根本问题。从“五化”利用来看,秸秆基料化行业的经济效果较为理想。能源化利用方式中,除秸秆颗粒燃料外,其余能源化利用方式皆为微利或亏损。秸秆直接还田对土壤肥力的增加作用很小,且还田成本在525~900元/hm2,农民难以接受[45]。通过生产有机肥能够大大提高秸秆肥料化利用的效果,但目前有机肥生产成本居高不下。

纵观秸秆综合利用企业生产成本居高不下的原因,一方面是由于技术的不成熟,如秸秆液化、气化利用,另一方面则是因为秸秆收集、运输和存储成本过高。据测算,生物质发电企业的原料成本占运营成本的70%左右[46]。如何降低收储运成本应是未来秸秆综合利用研究的重点。农业部南京农业机械化研究所生物质转化与利用装备创新团队多年来致力于秸秆收储运设备研究,目前已开发出“自走式”棉秆拔秆切碎联合收获机、“自走式”玉米穗茎兼收秸秆打捆机、大型卧式液压秸秆打包机等秸秆收储运设备,并初步应用于生物质固体燃料和秸秆天然气工程的原料收储运过程中。

3.2秸秆利用核心技术亟待加强如文献所述,除秸秆压缩成型、秸秆肥料化及基料化利用技术外,我国其他秸秆综合利用技术主要依赖于国外。这一方面增加了秸秆综合利用的成本,同时由于农业种植方式、作物种类的不同,国外秸秆收储运设备以及秸秆综合利用设备往往难以适应我国实际需求。如国外秸秆收集设备往往适用于大型农场秸秆收集,而我国农业种植相对分散,且规模一般较小。

当前急需加强我国秸秆综合利用设备的自主研发能力,其要求是适应我国分散、小规模的农业种植方式,复杂的地形条件,且能够适用于不同作物和不同水分条件的秸秆。此外,从相关设备到不同秸秆综合利用产品,都应制订科学合理的标准体系,以方便产品或技术的推广及规模化生产。在调研过程中,经常发现生物质能源项目的生产线由零散设备组装而成,这不仅降低项目的生产效率,且难以保证项目的持续运行。

3.3探索基于生态价值的财政补贴机制秸秆综合利用的环境意义毋庸置疑,然而其推广困难的主要原因在于经济成本过高。对于秸秆综合利用项目产生的环境效益,我国政府应制定财政政策进行补贴,增强企业的经济竞争力,同时提高农民出售秸秆的积极性。科学合理的补贴机制应注意补贴额度(补多少)、补贴对象(补给谁)以及补贴方式(怎么补)的问题。对于补贴额度,笔者认为应当基于秸秆利用的环境价值。环境价值的经济化核算一直是学术界研究的热点和难点。至于补贴对象和补贴方式,应针对不同的秸秆利用项目进行选择。该项目研究工作仍须进一步探讨。

3.4秸秆研究工作需要形成合力当前我国科研单位和秸秆综合利用企业正积极研发相关技术和设备,以提高秸秆综合利用率。虽然各单位均在某些方面取得了重大进展,但我国秸秆综合利用技术仍然较为落后。究其原因,一方面是我国秸秆资源综合利用仍在起步阶段,另一方面则是各单位的研究工作往往是独自进行,科研单位与企业之间也缺乏有效沟通合作,难以形成合力。科研单位与企业之间应加强合作,各取所长,共同推进秸秆利用。然而,这需要政府部门提供合作平台,制定相关政策,完善科技成果转化机制,并重视保护知识产权。

[1] 彭春艳,罗怀良,孔静.中国作物秸秆资源量估算与利用状况研究进展[J].中国农业资源与区划,2014,35(3):14-20.

[2] 陈璐,帅正彬, 姚雅韦,等.秸秆原料综合利用的研究进展[J].四川农业科技,2015(12):37-43.

[3] 夏先飞,武凯,孙宇,等.生物质(秸秆)致密成型技术研究进展[J].中国农机化学报,2013,34(6):36-42.

[4] WANG C B,CHANG Y,ZHANG L X,et al.A life-cycle comparison of the energy,environmental and economic impacts of coal versus wood pellets for generating heat in China[J].Energy,2017,120:374-384.

[5] WANG C B,ZHANG L X,CHANG Y,et al.Biomass direct-fired power generation system in China:An integrated energy,GHG emissions,and economic evaluation for Salix[J].Energy policy,2015,84:155-165.

[6] 陈明波,汪玉璋,杨晓东,等.秸秆能源化利用技术综述[J].江西农业学报,2014(12):66-69.

[7] 张卫杰,关海滨,姜建国,等.我国秸秆发电技术的应用及前景[J].农机化研究,2009,31(5):10-13.

[8] 中国生物质能联盟.2016年中国生物质发电企业排名报告[R].北京,2017.

[9] 高春雨,李铁林,王亚静,等.中国秸秆气化集中供气工程发展现状·存在问题·对策[J].安徽农业科学,2010,38(4):2181-2183.

[10] 张文斌,张龙全.秸秆气化技术研究现状与对策分析[J].中国农机化,2009(6):90-93.

[11] 毛建华.生物质能转换形式及秸秆气化技术[J].天津农业科学,2006,12(1):5-7.

[12] WANG C B,ZHANG L X,YANG S Y,et al.A hybrid life-cycle assessment of nonrenewable energy and greenhouse-gas emissions of a village-level biomass gasification project in China[J].Energies,2012,5(8):2708-2723.

[13] 李连华,马隆龙,袁振宏,等.农作物秸秆的厌氧消化试验研究[J].农业环境科学学报,2007,23(1):335-338.

[14] 陈小华,朱洪光.农作物秸秆产沼气研究进展与展望[J].农业工程学报,2007,23(3):279-283.

[15] 卞永存,寇巍,李世密,等.农作物秸秆两相厌氧发酵工艺研究进展[J].可再生能源,2009,27(5):61-65.

[16] 李季,孙佳伟,郭利,等.生物质气化新技术研究进展[J].热力发电,2016,45(4):1-6.

[17] 朱德文,曹成茂,陈永生,等.秸秆厌氧干发酵产沼气关键技术及问题探讨[J].中国农机化,2011(4):56-59.

[18] 朱德文,吴爱兵,王鹏军,等.柔性顶膜车库式干发酵装置运行参数优化[J].农业工程学报,2014,30(21):226-233.

[19] 杜海凤,闫超.生物质转化利用技术的研究进展[J].能源化工,2016,37(2):41-46.

[20] 马君,马兴元,刘琪.生物质能源的利用与研究进展[J].安徽农业科学,2012,40(4):2202-2206.

[21] 马春红,李运朝,刘旭,等.生物质能源研究进展与前景展望[J].河北农业科学,2011,15(3):117-121.

[22] 张国启,王彦华,郑爱荣,等.秸秆饲料化技术研究进展[J].郑州牧业工程高等专科学校学报,2015,36(4):21-24.

[23] 兰晓玲,郭玉明,贺俊林.我国秸秆饲料化利用技术研究综述[J].安徽农学通报,2013,19(13):103-104.

[24] 刘彩虹,朱彦萍.农作物秸秆饲料化利用技术[J].中国畜牧兽医文摘,2016,32(4):229.

[25] 冯仰廉,张子仪.低质粗饲料的营养价值及合理利用[J].中国畜牧杂志,2001,37(6):3-5.

[26] LV J M,HU W L,LIU J X.Addition of cell wall degrading enzyme and wheat bran on fermentation characteristics andinvitrogas production of ensiled rice straw[J].Journal of animal and feed sciences,2005,14(2):365-372.

[27] 王红梅.复合酶处理玉米秸秆对肉羊生产性能及破解纤维结构机制的研究[D].北京:中国农业科学院,2017.

[28] 王二柱.理化预处理与生物酶解联合转化玉米秸秆为鸡饲料资源的研究[D].郑州:河南农业大学,2015.

[29] 马敏.添加三菌发酵秸秆饲料对生长育肥猪生产性能及肠道微生物区系的影响[D].延吉:延边大学,2016.

[30] 崔树和.膨化玉米秸秆发酵饲料对延边黄牛生产性能的影响研究[D].延吉:延边大学,2016.

[31] 马宏鹏.膨化玉米秸饲用价值及育肥羊饲养中应用[D].长春:吉林农业大学,2016.

[32] 郭炜,于洪久,于春生,等.秸秆还田技术的研究现状及展望[J].黑龙江农业科学,2017(7):109-111.

[33] 余延丰,熊桂云,张继铭,等.秸秆还田对作物产量和土壤肥力的影响[J].湖北农业科学,2008,47(2):169-171.

[34] 陈浩,李小刚,周游,等.农作物秸秆还田资源化利用研究进展[J].湖南农业科学,2015(6):138-141.

[35] 田雁飞,马友华,胡园园,等.秸秆肥料化生产的现状、问题及发展前景[J].中国农学通报,2010,26(16):158-163.

[36] 胡祥修,胡琼瑶.秸秆肥料化难破成本瓶颈[N].湖北日报,2015-08-18(006).

[37] 张海英.作物秸秆资源化利用现状分析[J].科技经济导刊,2016(25):86-87.

[38] 卢军虎,龚茹.我国秸秆人造板产业现状及前景[J].中国人造板,2016,23(3):16-18.

[39] 刘培,唐国民,赵光磊.农村秸秆废弃物清洁制浆技术研究及应用进展[J].江苏农业科学,2015,43(10):446-448.

[40] 袁斌.秸秆草砖墙体竖向承载力试验研究[D].长春:吉林建筑大学,2015.

[41] 杨青松.玉米秸秆草砖房结构与保温性能研究[D].泰安:山东农业大学,2015.

[42] 王如军.羧甲基纤维素/β-环糊精水凝胶的制备及其工业废水处理应用研究[D].上海:华南理工大学,2013.

[43] 段洪涛.羧甲基纤维素化学改性及水性分散体的制备与性能[D].北京:北京理工大学,2015.

[44] 石祖梁,王飞,李想,等.秸秆“五料化”中基料化的概念和定义探讨[J].中国土壤与肥料,2016(6):152-155.

[45] 徐振兴,周磊,杜友.我国秸秆机械化综合利用情况[J].农机科技推广,2017(2):20-24.

[46] 高立,梅应丹.我国生物质发电产业的现状及存在问题[J].生态经济,2011(8):123-127.