奈韦拉平和依非韦伦用于抗HIV治疗的长期疗效和安全性比较

2018-03-12刘秀花

刘秀花

摘要:目的 对奈韦拉平和依非韦伦用于抗HIV治疗的长期疗效及安全性展开探究。方法 将广州市第八人民医院2016年接收的230例艾滋病/艾滋病病毒感染(AIDS/HIV)患者随机分为两组,A组应用奈韦拉平治疗,B组则采用依非韦伦治疗,对两组患者治疗的效果及安全性进行分析。结果 两组患者治疗后的CD4细胞计数平均增值、病毒载量低于50拷贝/ml患者所占比例差异不大,不具备统计学意义(P>0.05)。在不良反应方面,A组中枢神经系统症状发生率与B组相比显著下降,皮疹、肝功异常及消化道症状发生率则明显升高,数据差异有统计学意义(P<0.05),但两组患者的血脂异常发生率差异不明显(P>0.05)。结论 奈韦拉平与依非韦伦的病毒学及免疫学疗效相似,但其不良反应发生情况存在一定差异,临床在展开抗HIV治疗治疗时,应当从实际情况出发,采用更为适合的药物。

关键词:抗HIV治疗;奈韦拉平;依非韦伦

中图分类号:R512.91 文献标识码:A 文章编号:1006-1959(2017)26-0081-02

Abstract:Objective To investigate the long-term efficacy and safety of nevirapine and efavirenz for anti-HIV treatment.Methods A total of 230 (AIDS/HIV)patients admitted to eighth people's hospital of Guangzhou in 2016 were randomly divided into two groups.Group A was treated with nevirapine,while group B was treated with efavirenz.Analysis of efficacy and safety of the two groups.Results The CD4 cell count of two groups of patients after treatment,the average value of viral load below 50 copies/ml the proportion of patients with little difference does not have statistical significance(P>0.05).In the aspect of adverse reactions,group A the incidence of central nervous system symptoms compared with the group B decreased significantly,rash,abnormal liver function and the incidence rate of gastrointestinal symptoms was significantly increased,there was statistically significant difference(P<0.05),but the two groups of patients with blood lipid abnormality rate was no significant difference(P>0.05). Conclusion Nevirapine and efavirenz virological and immunological efficacy similar,but there are some differences in the occurrence of adverse reactions,clinical anti-HIV treatment in the treatment should proceed from the actual situation,the use of more appropriate drugs.

Key words:Anti-HIV treatment;Nevirapine;Efavirenz

對于艾滋病患者,通过展开高效抗反转录病毒(HAART)治疗,可对人免疫缺陷病毒(HIV)的复制产生有效的抑制作用,从而促进患者预期寿命的延长[1-2]。作为我国当前抗HIV的一线治疗药物,奈韦拉平与依非韦伦均属于非核苷类反转录酶抑制剂(NNRTI),目前,对于这两种药物疗效的优劣性,临床还存在一定的争议;对于药物的不良反应,国内相关专家及学者的观察研究时间不超过一年[3]。基于此,本文以广州市第八人民医院2016年接收的230例AIDS/HIV患者为例,就奈韦拉平和依非韦伦用于抗HIV治疗的长期疗效及安全性展开探究。

1 资料与方法

1.1一般资料

采取随机对照表的方法,将广州市第八人民医院2016年接收的230例AIDS/HIV患者随机分为A、B两组,每组115例。其中,男198例,女32例;年龄20~56岁,平均年龄(37.2±6.8)岁;丙氨酸转氨酶(ALT)平均值为(32.4±8.7)U/L,基线CD4细胞计数(230±153)个/μl,基线病毒载量为(3.78±1.43)拷贝/ml。所有患者均为初治患者,在接受HAART治疗前,均签署知情同意书。在三联抗病毒治疗中,骨干药物为齐多夫定与拉米夫定,并联合应用奈韦拉平与依非韦伦。所有患者均接受为期6个月以上的随访,排除并发严重脏器疾病、吸毒及精神异常等患者,且两组患者的基本资料差异不大,值得比较。

1.2方法

A组患者采用齐多夫定+拉米夫定+奈韦拉平的抗病毒方案,具体操作如下:在最初治疗的14 d,口服奈韦拉平(浙江华海药业股份有限公司生产,国药准字H20030872。规格200 mg/片)联合其他抗病毒药物(齐多夫定与拉米夫定),其中奈韦拉平剂量为200 mg/次,1次/d,连服14 d,此为导入期。若患者在导入期14 d内,维持奈韦拉平剂量200 mg/d时出现皮疹,则该患者的用药剂量不增加,直至皮疹消失。同时复查肝、肾功能及血常规。若导入期14 d内未发生皮疹,则增加奈韦拉平剂量至治疗量,即200 mg/次,2次/d。B组予以齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦抗病毒方案。口服依非韦伦(Merck Sharp & Dohme Pty. Ltd.生产,进口药品注册证号为H20130133),1次/d,600 mg/次。其他药物用量与A组相同。对所有患者的流行病学资料,HAART治疗前后的实验室检查数据、临床资料等展开回顾性研究,并对临床疗效(包括免疫学及病毒学疗效)与不良反应发生情况进行分析。随访的窗口期为2个月。endprint

1.3评价指标

实验室检测方法:①免疫学疗效采用CD4细胞计数增值表示,并用流式细胞仪,以及CD3/CD8/ CD45/ CD4BD的Multitest试剂来检测CD4细胞的计数。②病毒学疗效采用HIV-1病毒载量表示,用病毒定量检测仪及相应试剂来检测,检测限和定量限均为40拷贝/ml。

1.4统计学处理

本文数据采用SPPSS18.0软件分析,计数资料与计量数据用%、x±s表示,并用?字2与t进行检验,P<0.05,表明差异具备统计学意义。

2 结果

2.1两组临床疗效比较

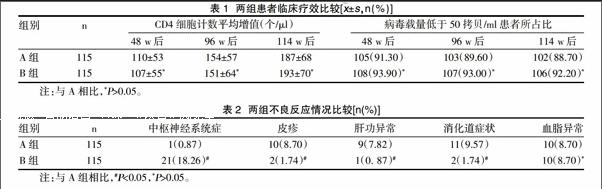

两组患者治疗后的CD4细胞计数平均增值、病毒载量低于50拷贝/ml患者所占比例差异不大,不具备统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2两组不良反应情况比较

A组中枢神经系统症状发生率与B组相比显著下降,皮疹、肝功异常及消化道症状发生率则明显升高,数据差异有统计学意义(P<0.05),但两组患者的血脂异常发生率差异不明显(P>0.05),见表2。

3 结论

奈韦拉平与依非韦伦属于国内抗病毒一线治疗药物,在HAART治疗中得到了非常广泛的应用,并获得了较为理想的效果[4]。其中,奈韦拉平是肝细胞色素P450代谢酶的诱导剂,可以降低主要由CYP3A、CYP2B代谢的药物的血浆浓度,与齐多夫定及扎西他宾联合应用时,不会对其稳态药代动力学产生影响,目前已经实现国产化,价格相对来说比较便宜。依非韦伦属人免疫缺陷病毒-1 型(HIV-1)的选择性非核苷反转录酶抑制剂,通过非竞争性结合并抑制HIV-1逆转录酶(RT)活性,作用于模版、引物或三磷酸核苷,兼有小部分竞争性的抑制作用,从而阻止病毒转录和复制。目前在国内,对非核苷类药物的长期应用疗效及安全性的研究报道比较少。由此可见,对奈韦拉平与依非韦伦在抗HIV中的应用效果展开探究,具有重要意义[5-6]。

本实验结果表明,分别应用奈韦拉平与依非韦伦进行三联抗病毒治疗的AIDS/HIV患者,其CD4细胞计数增值幅度差异不大,表明上述两种药物具有相似的免疫疗效,与相关研究报道相符。此外,有的专家及学者也认为相比于奈韦拉平,依非韦伦的疗效更为显著,出现此种情况的原因可能是一些患者对奈韦拉平的不良反应耐受性比较差而引起。对于药物的病毒学疗效,实验结果同样表明两组病毒载量低于50拷贝/ml患者所占比例差异不大。一项多中心队列研究表明,在治疗半年内病毒学失败率方面,奈韦拉平治疗方案为依非韦伦的两倍左右。对奈韦拉平初始治疗失败率比依非韦伦治疗要高的原因展开分析,主要是患者出现皮疹及肝毒性等反应,大大降低了自身的治疗依从性。

在不良反应发生类型方面,奈韦拉平与依非韦伦也存在一定差异,前者皮疹及肝毒性等发生率比较高,后者中枢神经系统症状发生率要高些,而兩者血脂方面的不良反应发生率则差异不明显。其中,肝毒性发病的机理依然存在一定的争议,可能的机制包括包括免疫修补、超敏反应及类急性毒性等,但最大可能则是多种原因共同的作用。

综上所述,奈韦拉平与依非韦伦的病毒学及免疫学疗效相似,但其不良反应发生情况存在一定差异,临床在展开抗HIV治疗治疗时,应当从实际情况出发,采用更为适合的药物。

参考文献:

[1]陈铁龙,骆名其,马智勇,等.含奈韦拉平与依非韦仑抗反转录病毒治疗后HIV-1耐药突变比较[J].医药导报,2016,35(07):740-742.

[2]黄珊凤,陈惠丽,刘曦.奈韦拉平在抗逆转录病毒治疗中引起皮疹的临床研究[J].临床合理用药,2013,6(03):49-50.

[3]苏军汉.792例艾滋病患者抗病毒治疗后药物不良反应分析[J].吉林医学,2012,33(21):4541-4542.

[4]常成刚.艾滋病患者抗病毒治疗研究[J].中国保健营养旬刊,2014,24(02):677.

[5]黄劲华,何清辉.艾滋病抗逆转录病毒治53例效果分析[J].广东医学,2010,31(13):1681-1682.

[6]杜婵娟,唐琳. HIV/AIDS抗病毒治疗临床效果分析[J].基层医学论坛,2015,9(14):1876-1877.编辑/成森endprint