从“走进去”到“走出去”

2018-03-10蒋慧明

蒋慧明

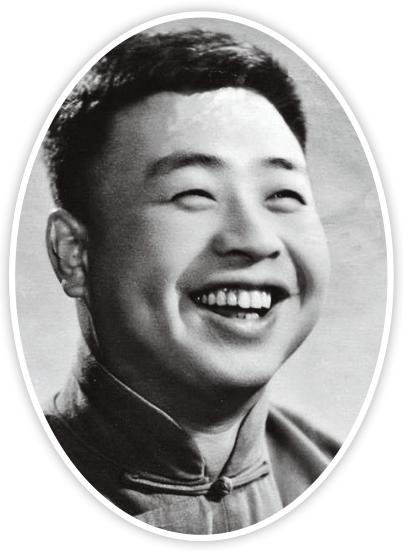

作为中国相声界里程碑式的代表人物之一,马季先生以及他所创演的大量作品,为相声这门艺术也为我们这些后学者留下了极其宝贵的一笔财富。马季先生一生创演了三百多段相声作品,其中有相当一部分都给人们留下了深刻的印象,特别是创演于不同历史时期的代表作,像《画像》《打电话》《多层饭店》《百吹图》《一仆二主》以及《五官争功》等,至今仍是人们津津乐道的相声精品之一。

马季先生在总结自己几十年的创作实践时,认为“一个优秀的相声作品一定要具备三个要素:一是敏锐的观察力,洞察人情世故,发现生活中新鲜感人的事物。二是广阔的生活面,深入生活,汲取创作的源泉……三是厚实的传统基础……恰当自如地运用传统技巧是新作品走向成功的捷径。”①确实,综观马季先生的相声作品,数量之多,质量之高,着实令人叹服,与此同时,我们还发现这样一个事实,那就是—— 题材涉猎之广泛,细节呈现之生动,主题开掘之深刻,无不显示出马季先生深厚的艺术功底和旺盛的创作力。

一、“走进去”―― 借鉴传统 深入生活

众所周知,借鉴传统和深入生活,是马季先生长期坚持相声创作并且不断取得突出成绩的两大法宝。②因此,仔细分析那些虽然年代久远但仍具有一定艺术生命力的相声作品,便可看出他“走进去”的深度、宽度和广度。这里的“走进去”,其实包含了走进传统和走进生活的两个层面。

或许,大家都已经很熟悉马季先生创作《新桃花源记》《海燕》《画像》等经典作品的前后经过了,那都是在扎根基层、深入生活的基础上有感而发的结果。无论是作品的结构,还是“包袱儿”的铺垫,都有章可循又焕然一新,饶有趣味又入情入理。此外,像《一米七七》《三比零》《球场丑角》等一系列与体育运动有关的相声作品,自然也与马季本人就是球迷的生活基础息息相关,但更重要的还是他擅长从坚实的生活土壤中适时汲取必要的养分,并娴熟地予以一番加工剪裁,从而令作品生动可信,立意深刻。

在一篇题为《从生活中汲取素材》的文章中,马季先生曾以《英雄小八路》《找舅舅》《登山英雄传》为例,回顾了自己经过深入细致地观察思考,积累了足够的素材之后,才创作出上述作品的写作过程③。这些宝贵的实践经验,对于我们今天“不缺好演员,唯缺好作品”的相声界现状而言,仍然有着难得的指导意义。

除了原创作品,马季先生的代表作中也有一部分是在他人的作品基础上进行再加工和二度创作,从而成为家喻户晓的相声精品,例如相声《友谊颂》。

作为“文化大革命”期间出现的为数极少的几段相声作品之一,《友谊颂》在中国相声史甚至是中国文艺史上都是可圈可点的。诚如马季先生自己的感慨:“整个中国曲艺界万马齐喑的时候,相声作品《友谊颂》还是诞生了。《友谊颂》是‘文革开始后,我真正创作修改的第一个相声,倾注了心血。尽管作品中留有鲜明的时代烙印,可總算给人们留下了深刻印象。”④

《友谊颂》反映的是当年中国支援非洲国家坦桑尼亚和赞比亚修建坦赞铁路的事情,原作是由铁道部第三设计院业余文艺宣传队创作演出的相声《坦赞铁路传友谊》。经过马季和王金宝先生的精心改编后,《友谊颂》一时间传遍大江南北,其中的许多台词也成了当年的流行语言,时至今日,许多中老年观众仍对其中的“卡利布尼(欢迎)”“拉菲克(朋友)”“夸嗨利尼(再见)”“倾缸大雨”等名词记忆犹新。

乙:……那么远你怎么去的呀?

甲:我们是乘我国“友谊号”远洋客轮。

乙:噢。

甲:从广州出发,离开珠江口,过我国南海的万山群岛、西沙、南沙、曾母暗沙;走新加坡、马来(西)亚、印度尼西亚的苏门答腊,穿过马六甲海峡,进印度洋,走甘岛、塞舌尔群岛,到维多利亚,再走一千八百零八,这才到坦桑尼亚。

乙:这可够远的。

甲:虽然相隔万里,但中、坦、赞三国人民的心是连在一起的。

乙:说得对呀!⑤

可以看出,《友谊颂》的改编仍是运用了马季先生擅长的借鉴传统与深入生活相结合的创作方法,不仅进一步丰富了细节,刻画了人物,更是从国际交往的角度深化了主题,体现了马季先生不拘泥于常规的开阔视野。尤其是在当前中国提出“一带一路”倡议的时代背景下,再来重温这段四十年前“一带一路”的相声⑥,它所具有的多重意义就显得更加深远和多元。

一般来讲,相声讲述的多是老百姓身边的人和事儿,从小处着眼,以小见大,故而从某种程度上也相对限制了相声创作的题材范围。不过,回顾马季先生创演的大量相声作品,我们却不难发现他总能借鉴传统的结构,以独特的视角另辟蹊径,从而呈现一幅幅别开生面的新相声画卷。

譬如相声《梦游纽士顿》⑦,是对盲目崇洋媚外之人的辛辣讽刺,其中就有对传统相声《梦中婚》的仿写;相声《礼仪之邦》⑧,于轻松诙谐中传递了中外文明礼仪的知识;相声《新地理图》⑨,将世界各地的地名巧妙连缀成一则情节连贯的幽默故事,构思之精巧,语言之鲜活,今天听来仍令人回味无穷,乐不可支。

总而言之,马季先生的“走进去”,是他长期坚持深入生活、积累素材的过程,也是他对传统相声从结构到技巧的全面掌握,所谓“入乎其内,出乎其外”,正因如此,他才能游刃有余地进行创作和改编,为中国相声的殿堂留下那么多熠熠闪光的精品佳作。

二、“走出去”―― 传承创新 交流推广

马季先生曾在《马季表演相声精品集》的“编后记”中提到:“……(20世纪的)八十年代至九十年代,年龄的增长使我更加成熟,也是我创作的第二个高峰,作品开始更多地干预生活和针砭时弊。《看电视》《北京之最》引起过广泛的讨论;《特种病》《一仆二主》《五官争功》等也是对生活观察的结晶。我很高兴看到一段相声能够引起大家的关注甚至争论,这就是文艺作品的价值。”⑩

与此同时,马季先生也从这一时期开始了他的海外相声传播之旅。随着改革开放政策的不断深入,我国的对外文化交流活动越来越频繁,虽然马季不是头一个把相声带出国门的相声演员,但他却以自己近三十年的辛勤耕耘,赢得了“海外传播相声第一人”?的赞誉。

从马季先生的自述中,我们注意到,通过观察与思考,他越来越清晰地意识到,“曲艺、相声的作用,在国内注重的是教育和娱乐两个方面。而一走出国门,它的功能和价值,就不仅仅局限于此了。”?

正是基于对相声的功能与价值的深入思考,马季先生开始在相声艺术的对外交流传播方面倾注了大量的精力和心血。或者,我们也可以这么说,当他以借鉴传统和深入生活为抓手“走进去”的时候,展示出了充分的艺术自信;而当他以传承创新和交流推广为手段“走出去”的时候,则已经具备高度的文化自觉意识了。

“文化自觉”对我们相声人(曲艺人)来说是个越来越重要的命题,但是目前还未得到应有的重视。相声事业的可持续发展,格外需要像马季先生这样具有文化自觉意识的领军人物的引领和示范。

长期以来,关于相声引发的种种议论,归根到底无非就是优秀作品和优秀人才的双重匮乏,而就创作而言,我们的相声“习惯”了“命题作文”和“跟风创作”,过于满足一段相声作品当时的社会效果和舞台效果,而在题材的开掘、拓展,主题立意的深化、升华等方面,却很少具备自觉担当意识,在作品的格调和文化品味方面的追求也很不够。這些都是当前相声创演方面存在和暴露出的问题。在马季先生的艺术实践中,他很早就有了这种带有前瞻性的问题意识,并且在具体创作中予以了多方位的尝试和探索。

因此,我们今天研究马季先生的艺术成就,除了对他所创演的大量作品进行本体研究,同时,对马季相声的艺术视野与文化影响力,也应当给予更多的关注和更加深入的探讨。

马季先生访问过的国家和地区遍及亚洲、欧洲、北美和澳大利亚,诚如他自己所说:“只要有华人的地方,都喜欢相声,相声给他们带去了欢乐……相声艺术能使炎黄子孙笑在一起,感情融在一起。”?不仅如此,在向海外华人传播弘扬中国传统文化艺术的同时,他还不遗余力地通过各种方式培养当地的相声演员,例如在新加坡录制《笑一笑,少一少》的电视相声栏目,在新加坡和马来西亚分别开设相声训练营,甚至将一些相声作品翻译成马来文正式出版等,在相声的承传与海外推广方面,可谓功莫大焉。

令人欣慰的是,如今,相声艺术在新加坡和马来西亚等地已经日渐深入人心,而且马季先生的弟子及后继者们仍在延续着这一传统,为相声的海外推广而努力着。不妨可以这么说,正是因为马季先生有着不同于一般相声演员的艺术视野和自觉担当,故而,他不仅让相声这门艺术“走了出去”,同时更令相声这朵娇艳的“花朵”在世界各地生根发芽,发展壮大。

注释:

①《一生守候》马季著,团结出版社,2007年,第93-94页。

②参见赵连甲《借鉴传统 深入生活——记相声表演艺术家马季》,刊于《曲艺》2016年第8期,第62-64页。

③《马季传:笑洒人间》转引自汪景寿 曾惠杰著,北京大学出版社,1995年,第93-96页。

④马季著《一生守候》,团结出版社,2007年,第90页。

⑤相声《友谊颂》,见《马季相声选》四川人民出版社1980年,第257-271页。

⑥参见陈维平《四十年前“一带一路”的相声至今仍有意义》,刊于《曲艺》2017年第8期,第49-51页。

⑦相声《梦游纽士顿》,见《马季相声选》,四川人民出版社,1980年,第17-34页。

⑧相声《礼仪之邦》,见《马季相声选》四川人民出版社,1980年,第406-420页。

⑨相声《新地理图》,见王文章主编《马季表演相声精品集》,文化艺术出版社,2005年,第453-458页。

⑩ 《马季表演相声精品集》参见王文章主编,文化艺术出版社,2005年,第680页。

——《马季生前与身后》参见张伯苓著,天津人民出版社,2017年,第139-142页。

——《一生守候》马季著,团结出版社2007年,第154页。

——《一生守候》马季著,团结出版社,2007年,第172页。