煤矿井下电缆故障快速定位技术研究

2018-03-05魏慧娟

魏慧娟

(山西西山煤电股份有限公司西铭矿,太原 030052)

0 引言

连续性和安全性是我国现代大型煤矿生产中需重点保障的方面,而稳定的井下电力供给对采煤生产、照明、通风、运输等具有重要意义。但由于井下工况条件恶劣,变压器、电缆等电力设备的使用寿命和故障率较高,时常发生断路、漏电等意外事故,严重影响煤炭的连续、高效生产。为保证安全生产,井下低压电网中一般设置有故障防护系统,可在各类故障发生时,第一时间做出响应,采取相应自动保护措施,保障人员和设备安全。但由于井下巷道结构复杂、设备众多,且电缆线走向较多[1-3],因此后期的故障点巡查和排除仍需要消耗大量时间,给企业带来较大的间接经济损失。

我国煤矿井下一般采用中性点不接地或通过消弧线圈接地的连接方式,对于这种电网结构,在出现单相接地故障时,漏电电流较小,可防止出现人身触电事故,但另一方面却增大了非故障相的对地电压值,容易出现其它相高压击穿,进而引发多点接地漏电,扩大了事故范围和风险。因此,如何快速、准确地对故障点进行定位和排除,是研究和解决井下低压电缆故障问题的重点。

1 井下低压电缆故障分类及原因

1.1 故障分类

井下低压事故一般包括短路、断路、漏电、混合故障等,但按照其根本性质区分,可分为低阻故障和高阻故障两类:

1)低阻故障。一般是指故障发生点的电阻值明显下降,甚至接近导电体自身的电阻,即电缆绝缘性失效,常见此类故障如短路等。

2)高阻故障。是指故障发生点的直流电阻值大于电缆自身的特性阻抗,常见此类故障包括断路、高阻泄漏和闪络性故障等。断路也称为开路,表明单相或多相电缆线断开,无法传导电流;高阻泄漏指电缆具有一定绝缘性,但随着电压升高,泄漏电流增大,最终超过允许值;闪络性故障指只有当电压升高到某一数值时,产生泄漏电流,电压下降则泄漏电流消失[4-5]。

1.2 故障原因

由于煤矿生产环境的特殊性,因此井下低压电缆故障原因主要包括以下3类:

1)物理损伤。井下机械设备较多,且移动频繁,因此在设备运转或转运过程中容易对周边电缆产生剐蹭,导致其绝缘性降低或断路等;另外,煤矿地质结构复杂,岩石易松动脱落,对电缆造成拉、压等物理损伤。

2)化学损伤。一方面,电缆在使用过程中,由于导体材料发热,长期作用于外部绝缘层,容易引起材料老化;另一方面,井下环境条件恶劣,存在高温、高湿、高腐蚀性等不利因素,更加剧了绝缘层的老化速率。

3)操作失误。一方面,指在线缆安装期间,未严格遵守操作规程,导致接头松动、线缆布置不当及操作失误导致的损伤等;另一方面,还包括设备操作过程中,人为失误造成的过电压、过电流等情况,对输电设备造成损害。

2 低压电缆故障点粗定位原理

电缆故障发生后,可从馈电保护系统获知故障类型,但对于具体故障点的定位,还需要使用专业的故障检测设备和方法。故障点定位分为粗定位和精确定位两个步骤。粗定位又叫预定位,是通过一定的技术手段,对发生故障线路的大概位置进行推断,以缩小精确定位的搜索范围。粗定位常用方法包括阻抗法和行波法。

2.1 阻抗法

阻抗法也称为直流电桥法,是最早使用的故障点巡测方法,该方法的原理是将故障点两侧的电缆导线作为电桥的两个桥臂,再分别在两端配置一个固定电阻和一个可变电阻,然后调节可变电阻数值,直至电桥平衡,由于电缆长度与其阻值成正比,因此可由两已知电阻数值推测出故障点两侧电缆长度之比,结合电缆总长即可计算出故障点的距离。

图1 阻抗法原理图

对于典型的单相接地故障,首先将电缆末端的故障相和正常相短接,如图1所示,假设每相电缆的单位长度电阻为R0,电缆全长L,故障点距离测量点距离为x,Rf为接地过渡电阻,R1为正常相起始端连接的测量用电阻,R2为故障相起始端连接的可调电阻,G为测量表,E为直流电源。按图1连接以上设备后,调节可调电阻值,直至G表的读数为零,此时电桥平衡,则两桥臂之间的电阻值存在以下关系:

由式(1)可知,故障点到测量点的距离为

阻抗法原理简单,准确度相对较高,因此使用广泛,主要适用于单相接地、相间短路等低阻故障。但当故障线路电阻较大、线路较长时,电桥系统的测量电流较小,误差增大,此时不宜采用阻抗法。

2.2 行波法

电流行波在电缆中按照约160~220 m/μs的速度进行传播,利用该特点,可实现行波法测距,其原理是以行波在电缆中固定传输速率为基础,然后利用仪器测量发射点和故障点之间行波的反射时间,再通过公式计算得出测量点与故障点之间的大致距离。根据原理差异,行波法又可分为低压脉冲反射法、脉冲电压法和脉冲电流法。

1)低压脉冲反射法。在测量端向故障相线输入一定频率的脉冲电压,该脉冲会以固定传播速率向前传输,直至阻抗波动较大位置,即发生断路、短路或接地故障位置,此时在故障点处生成一个反射脉冲,并向测试端传回,测量端相关仪器记录下两脉冲的时间差,然后与传播速度相乘,可得出故障点的距离。

2)脉冲电压法。适用于高阻和闪络性故障,是通过在测量端加载直流高压或脉冲高压信号,将故障点击穿,然后测量往返于故障点和测量点之间的脉冲时间,然后得出故障距离。

3)脉冲电流法。原理与脉冲电压法类似。

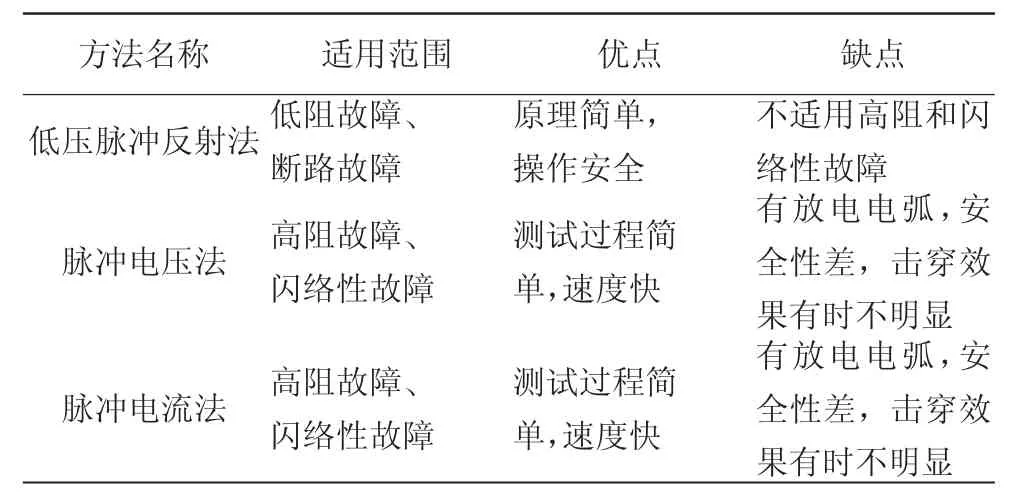

表1显示了以上3种方法的适用范围和优缺点,可据此进行针对性选择。

表1 不同行波法对比

3 低压电缆故障点精确定位原理

适用于煤矿井下低压电缆故障点精确定位的方法有音频感应法等,由于已使用粗定位方法得出故障点的大概位置,此时利用音频感应法可对故障点进行更加精确的定位。音频感应法的原理是在粗定位端输入一定频率的脉冲信号(1 kHz),然后检测人员手持带有磁场变化感应传感器的仪器,在前期粗定位划定的故障范围内,沿电缆走向进行检测。检测仪器可对导线内脉冲信号产生的变化磁场进行感应和放大,并输出到耳机等外接设备上,当到达磁场变化异常位置时,即为故障点。这一方法对测量环境中的电磁场分布均匀性较为敏感,因此实际使用中应选择合适的仪器和参数,以避免误判。

另外,故障精确定位还包括声测法等,但声测法中产生的放电电弧将影响煤矿安全生产,因此不宜采用。

4 存在的问题及新技术

4.1 存在的问题

在以上测量方法中,阻抗法的测量精度相对不高,仅可作为粗测;而精确定位方法中的音频感应法的使用范围有限,仅适用于低阻,且线路总电阻不高于10 kΩ的场合。其它如脉冲电压/电流法、声测法等,均会产生放电电弧,且对线路造成二次损伤,因此不适用于煤矿生产。

4.2 故障点检测新技术

随着电力检测技术的发展,出现了一些新的故障点检寻方法:

1)涌浪电压法。首先在线路末端设置开路点,则故障点产生的浪涌电压在开路点发生全反射,然后开路点附近的传感器接收到脉冲信号,再测出脉冲间隔,即可实现距离测量,原理如图2所示。

图2 浪涌电压法原理图

2)温度传感器法。可在电缆上相隔一定间距设置光纤温度传感器,然后通过检测故障点附近的传感器温度变化,可对故障位置精确定位。由于传感器作用的光纤为非金属材料,因此不会产生电磁干扰,该方法简便,定位精度高,但铺设成本也较大。

3)小波分析法。通过小波变换,可将脉冲反射信号分解出不同的频率成分,然后根据高频信号信息和特性,对故障特征和故障点距离进行更加准确的计算和分析,随着计算机技术的发展,该测量方法近年来发展迅速,推广前景较好。

以上新技术具有较高的测量精度和便捷性,已成为未来低压电网故障点定位技术的重点发展方向。

5 结论

针对煤矿井下低压电网故障点的快速定位问题,本文首先对常见故障类型和原因进行了分析,在此基础上,详细研究了阻抗法和行波法等故障点粗定位方法的实现原理,以及音频感应法等故障精确定位方法,并对以上方法的适用范围和存在的问题进行了分析,随后对近年来出现的电网故障定位新技术的原理进行了研究。本文研究内容对煤矿低压电网常见故障的定位和排除具有积极的指导意义。

[1] 张继红,田玉,宋建成,等.基于双端电流量测距的矿山电网接地定位研究[J].煤矿机械,2016,37(12):23-26.

[2] 田兵.矿用分布式光纤测温系统软件设计与实现[J].中州煤炭,2016,50(8):105-109.

[3] 王玉娟,钱平,叶银忠,等.基于小波变换的矿井电网故障行波定位[J].电测与仪表,2015(16):84-87.

[4] 张信,康成功,韩雪,等.矿井供电系统漏电故障定位仿真研究[J].计算机仿真,2016,33(2):330-334.

[5] 胡明影.矿用电缆故障点定位方法的研究[D].淮南:安徽理工大学,2016.