软土地区复杂敏感环境下深大基坑分仓施工对格构柱的影响与分析

2018-03-05张秀川李卓文朱明华王常旭许增攀

□文/张秀川 李卓文 朱明华 郑 彬 王常旭 许增攀

1 工程概况

某大型城市综合体地处天津市商业中心区域,周边环境复杂敏感,为地铁上盖工程。基坑开挖标高为-19.060 m,基坑周长约535 m,基坑面积约13 000 m2,桩筏基础。

工程四周采用地下连续墙作为围护结构,支撑选用钢筋混凝土支撑和钢支撑,支撑形式为对撑及边桁架,见图1。为确保运营地铁和临近历史风貌保护建筑物安全,基坑内部采用非永久地下连续墙进行分仓设计,将超大基坑划分为四个小基坑,临近历史风貌保护建筑一侧基坑及部分电梯坑采用高压旋喷桩进行地基加固。

图1 围护结构

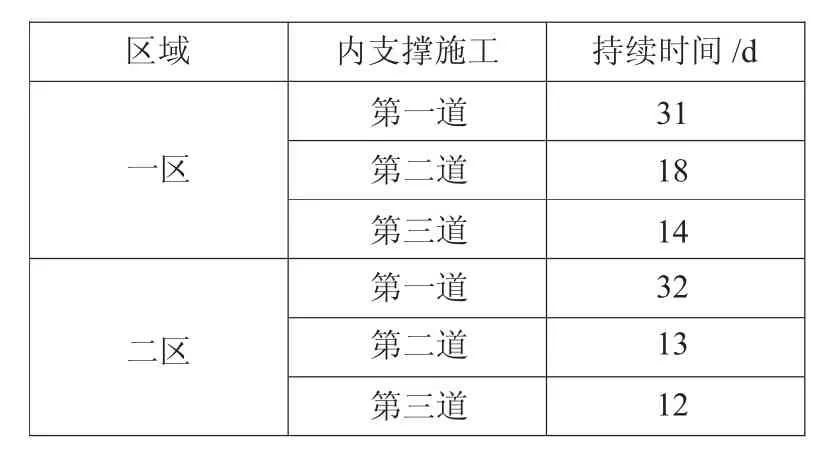

2 桩基及格构柱设计概况

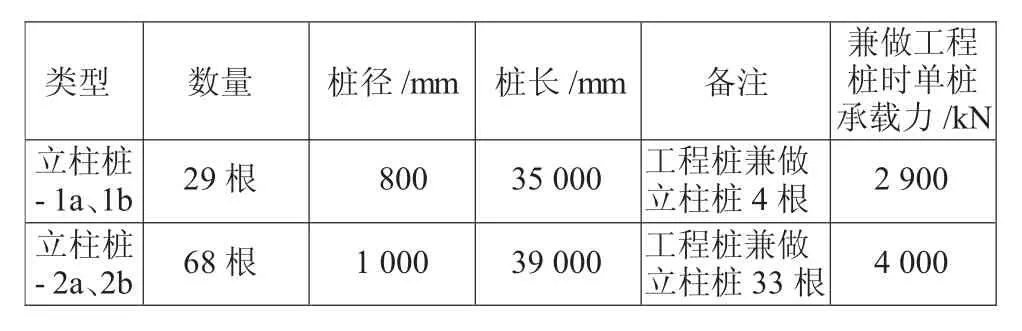

钻孔灌注桩类型主要有工程抗拔桩、工程抗压桩、立柱桩3种,桩径分别为800、1 000、1 400 mm。立柱桩共计2种类型,工程桩兼做立柱桩的混凝土强度为水下C40,保护层厚度60 mm;其余为水下C30混凝土,保护层厚度50 mm,除兼做立柱桩的工程桩外,单桩承载力标准值2 200 kN。格构柱插入立柱桩内3 m以上并与桩主筋可靠焊接,高度至第一道支撑底部,见表1-表2和图2。

表1 立柱桩设计概况

表2 格构柱设计概况

图2 格构柱节点

3 工程地质条件

4 格构柱竖向位移监测设计

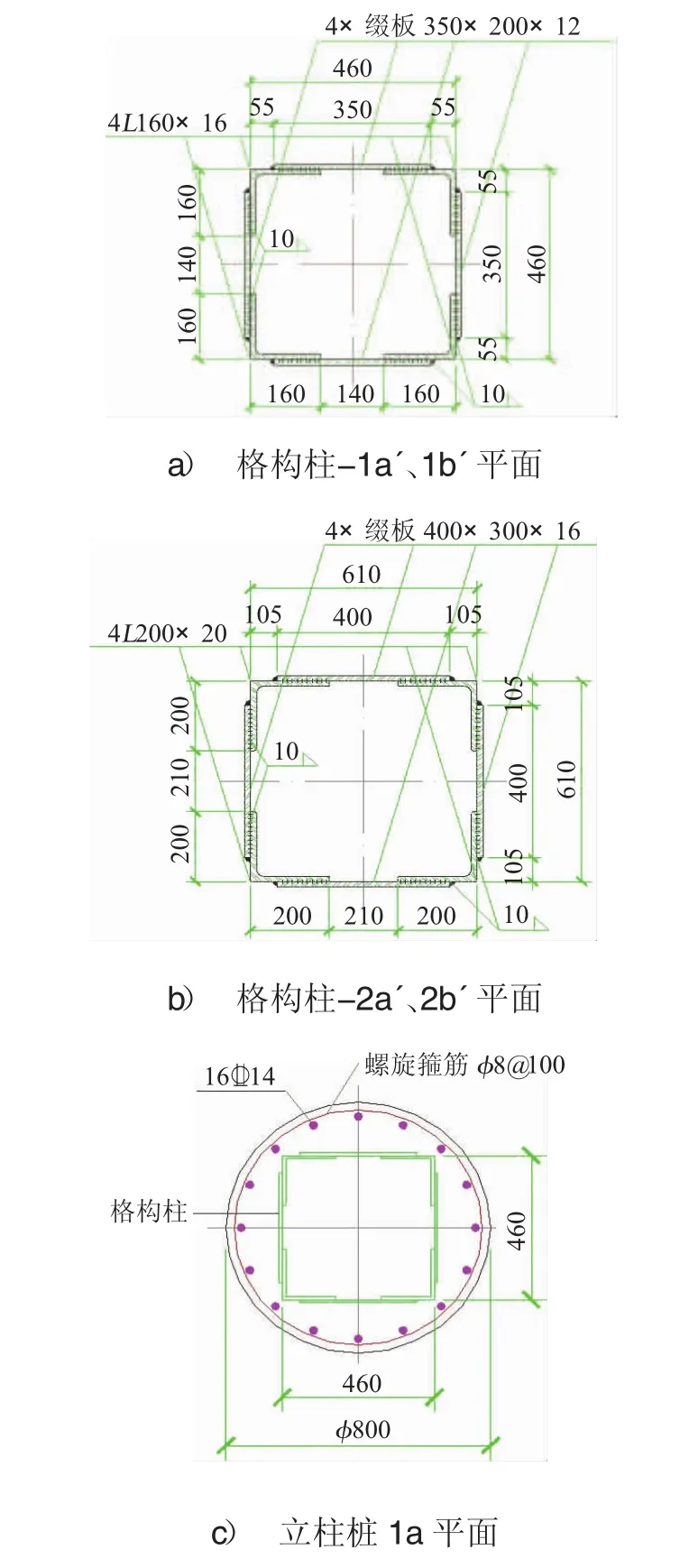

按照GB 50497—2009《建筑基坑工程监测技术规范》规定,基坑等级为一级,属于超深基坑。本文重点分析深大基坑分仓开挖对格构柱竖向位移的影响关系,共设置21个格构柱竖向位移监测点进行全过程监测。监测点位均布置在一区和二区基坑内部,由于监测量比较大,故本文仅统计21个监测点最终累计位移值,同时根据基坑平面布置,选取LZ1、LZ8、LZ9、LZ19、LZ13、LZ16、LZ20、LZ21等具有典型意义的监测点进行监测过程分析,见图3。

图3 格构柱沉降监测布点

5 格构柱竖向位移影响因素分析

5.1 基础形式及构造

选取的8个监测点中,仅有LZ13桩径为800 mm,其余立柱桩桩径为 1 000 mm。LZ8、LZ16、LZ21为工程抗拔桩兼做立柱桩,从桩顶到桩底主筋依次为2825 mm、2425 mm、1925 mm、1425 mm;LZ9为工程抗压桩兼做立柱桩,配筋同LZ1、LZ19、LZ20立柱桩,从桩顶到桩底主筋固定为1614 mm不变;LZ13立柱桩从桩顶到桩底主筋依次为1614 mm、814 mm,见表3。

表3 立柱桩及格构柱型号

5.2 土方开挖及内支撑施工

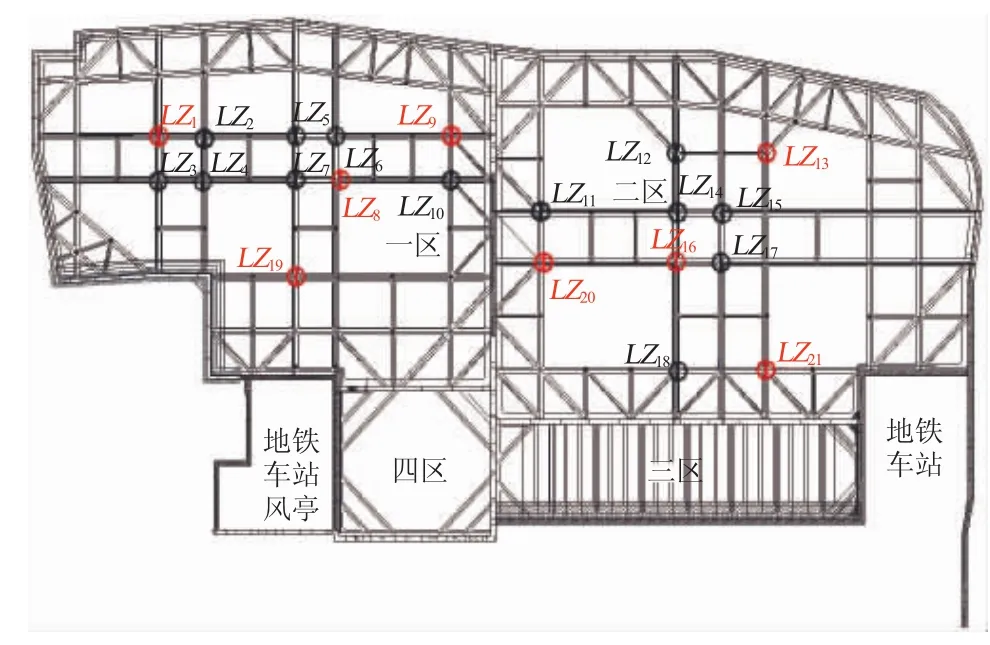

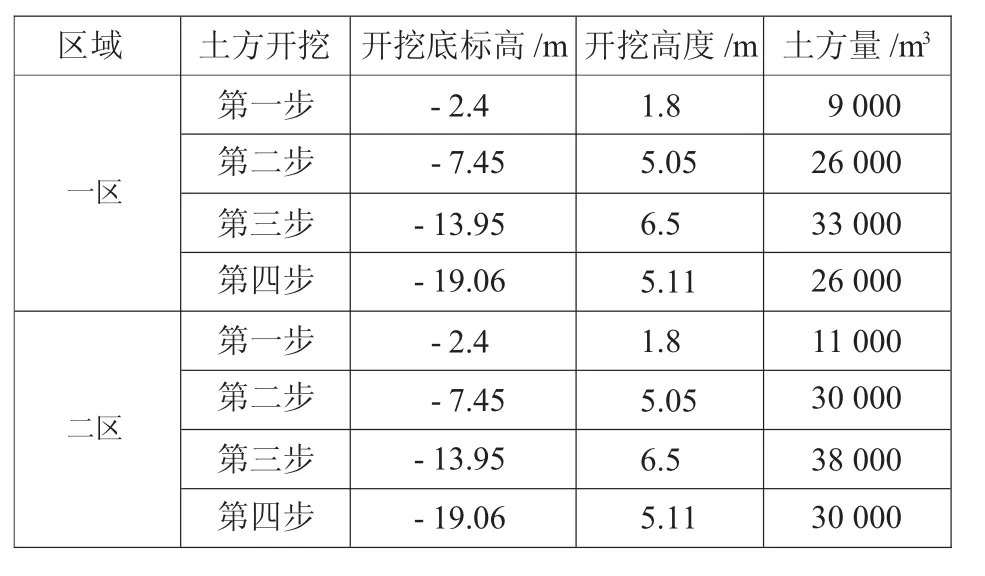

考虑周边环境安全,充分运用“时空效应”,各区域分仓进行土方开挖,大开挖前先完成首道撑施工,面积较大的一区、二区基坑不同时施工。优先施工远离地铁的一区,然后依次进行二区、三区及四区的土方开挖。各区域开挖方式为分层、分块对撑开挖,一区、二区采用分层、分块开挖工艺,见图4和表4-表5。

5.3 地下结构施工及内支撑拆除

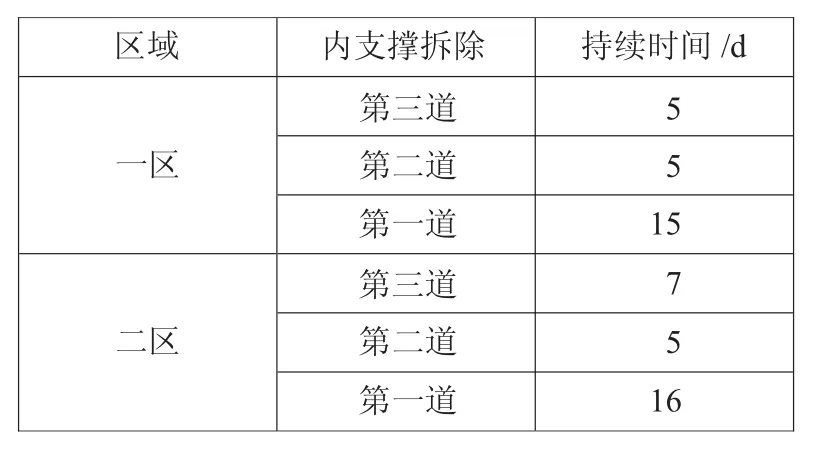

开挖至坑底后,进行基坑垫层、底板及地下主体施工,与内支撑拆除穿插进行,见表6和表7。

图4 一区、二区土方开挖步序

表4 各区域土方开挖工况

表5 一区、二区内支撑施工工况

表6 一区、二区结构施工工况

表7 一区、二区内支撑拆除工况

6 格构柱竖向位移随施工时间推移的变化与分析

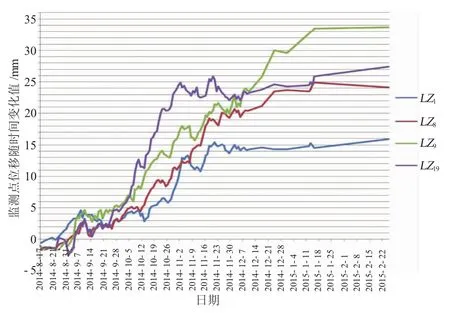

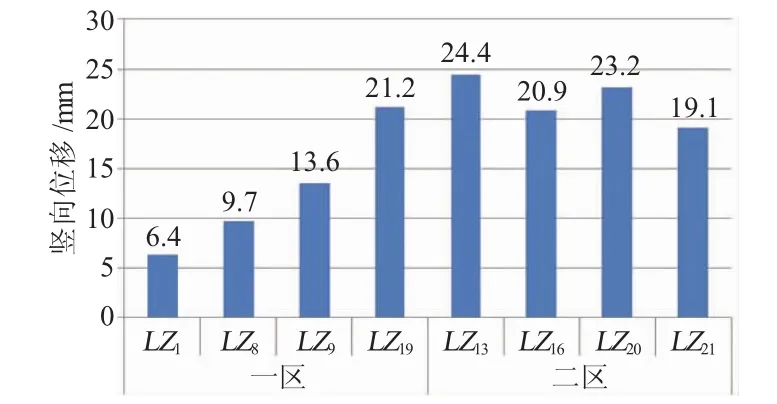

施工过程中,按照规范及设计要求完成土方开挖阶段格构柱竖向位移的定期监测,完成监测数据的汇总分析,见图5和图6。

图5 一区 LZ1、LZ8、LZ9、LZ19竖向位移监测曲线

图6 二区 LZ113、LZ116、LZ120、LZ121竖向位移监测曲线

图5为一区自第一次观测至土方开挖完成期间各监测点的累计变化量,在6.4~21.2 mm之间,最大累计变化量为21.2 mm,产生在LZ19号监测区域;在进行基坑垫层、底板、地下结构、支撑拆除等施工作业期间,支撑立柱竖向位移呈一定量的上升趋势,截至最后一次监测,各监测点位的累计变化量在14.9~33.7 mm之间,最大累计变化量为33.7 mm,产生在LZ9号监测区域。可以明显看出,紧邻二区的监测点LZ9在一区土方开挖完成后,2014年12月3日—2015年1月14日期间竖向位移产生较大变化,累计变化量为11.1 mm。

图6为二区自第一次观测至土方开挖完成期间各监测点的累计变化量,在19.1~24.4 mm之间,最大累计变化量为24.4 mm,产生在LZ13号监测区域;在进行基坑垫层、底板、地下结构、支撑拆除等施工作业期间,支撑立柱竖向位移呈一定量的上升趋势,截至最后一次监测,各监测点位的累计变化量在20.0~25.3 mm之间,最大累计变化量为25.3 mm,产生在LZ13号监测区域。

科技创新是引领发展的第一动力,不仅可以直接转化为现实生产力,而且可以通过科技的渗透作用放大各生产要素的生产力,提高社会整体生产力水平。粤港澳大湾区目前已成为引领技术变革和带动全球经济发展的重要增长极,未来将统筹利用全球科技创新资源,优化跨区域合作创新发展模式。贺州市必须借力粤港澳大湾区,提高自主创新能力,为高质量发展插上科技创新的翅膀。

结合土方开挖工期及工况分布,对上述监测数据进行分析和总结。

1)分区土方开挖对格构柱竖向位移的影响。随着基坑内土方开挖深度的增加,基坑内土体卸载造成基坑坑底隆起,支撑立柱出现上升趋势;随着基坑垫层、底板及地下主体施工期间荷载的不断增加,上升趋势逐渐减弱并进入稳定期,如监测点LZ1,所处位置底板率先完成,竖向位移变化值较早进入平稳期;在基坑土方开挖及后续施工过程中,基坑支撑立柱竖向位移累计变化量较大,但相邻格构柱之间的差异沉降量较小。应用非永久地下连续墙进行分仓施工后,在二区基坑开挖期间,随开挖深度加大,二区基坑土应力得到释放,坑底土体隆起对非永久地下连续墙产生向上的摩阻力,经对距离非永久地下连续墙8.57 m的LZ9点进行监测数据分析,该点位在二区进行第三步、第四步土方开挖时,竖向位移发生较明显上浮,而距离最远的LZ1受影响最小。由此可以验证,分区后,后施工区域会对前施工区域格构柱竖向位移产生影响,影响程度与靠近非永久地下连续墙的距离成反比,即距离越远,影响越小;距离越近,影响越大。

2)基础形式及构造对格构柱竖向位移的影响。综合图5和图6可知,所选格构柱竖向位移最终上浮均值保持在23.50 mm左右,但数据离散性较大。由图5可知,LZ9为工程抗压桩兼做立柱桩,桩内主筋的数量及直径远小于抗拔桩,桩底深度最深,达到-58.01 m,受土体回弹影响桩侧摩阻力最大,故其竖向位移最大。由图6可知,LZ16、LZ21为工程抗拔桩兼做立柱桩,桩内主筋的数量及直径远大于立柱桩,其格构柱竖向位移上浮相比立柱桩较小,直径800 mm的工程抗压桩兼做立柱桩LZ13与直径1 000 mm立柱桩竖向位移接近,即桩径对竖向位移影响不明显。

3)内支撑及结构施工阶段格构柱竖向位移影响。通过对图5和图6分析,结合深大基坑分仓施工工况,可明显发现内支撑施工后,由于荷载增加,在基坑开挖周期内立柱桩间歇出现下沉现象。土方开挖完毕,由于基础底板施工后荷载增加,格构柱竖向位移变化趋势减缓,一定期间内出现下沉现象。

随着支撑拆除,基坑内荷载减少,格构柱竖向位移继续增长。结构施工阶段,由于结构墙柱及梁板施工完毕后荷载增加,一定期间内出现下沉现象。即底板浇筑完成后,地下结构施工及内支撑拆除阶段格构柱竖向位移交错变化,总体变化幅度较小。

4)季节因素对格构柱竖向位移的影响。一区基坑工程施工周期为2014年7月3日—2014年10月28日,二区基坑工程施工周期为2014年9月6日—2014年12月27日。天津市雨期为每年6月初至8月底,冬期为每年11月中旬至3月中旬。雨期主要施工内容为一区的第一步、第二步土方开挖,由图7可知,受地下水位上升影响,土中有效自重应力减少,随坑外水头增大,坑内外水位差增大,格构柱竖向位移变化较大。

冬期主要施工内容为二区的第三步、第四步土方开挖,分析图7可知,一区土方开挖完成时基坑内部格构柱竖向位移均值为12.725 m,二区土方开挖完成时基坑内部格构柱竖向位移均值为21.9 m,即冬期施工期间,大气温度较低,土体在低温下冻结,发生冻胀隆起现象,桩侧摩阻力增大,导致冬期施工期间土方开挖引起格构柱竖向位移大于非冬期施工期间格构柱竖向位移。

图7 一区、二区土方开挖完成时格构柱竖向位移

从上述分析可得,内支撑及结构施工、季节施工均是格构柱的竖向位移的影响因素,基础形式及构造并未产生明显影响,而土方开挖直接影响基坑内开挖面以下的土层隆起变形,引起桩身侧摩阻力变化,立柱桩及其上部的格构柱产生明显的上浮,即土方开挖引起的基坑隆起是影响格构柱竖向位移的主要因素。故本文接下来对格构柱位移随开挖深度影响关系进一步分析。

7 格构柱位移随开挖深度的数值变化与分析

本工程进行分仓设计,将超大基坑划分为4个小基坑后,一区和二区小基坑开挖深度及开挖历时一致,开挖面积接近。经过对施工过程数据的分析与整理,研究格构柱竖向位移随开挖深度的数值变化,从-0.6 m标高开挖,见表8和图8-图9。

图8 LZ1、LZ8、LZ9、LZ19 竖向位移监测曲线

图9 LZ13、LZ16、LZ20、LZ21竖向位移监测曲线

表8 一区土方开挖参数

结合图8和图9,可以分析出如下几个特点:

1)各区域各监测点格构柱竖向位移随土方开挖的变化趋势是基本一致的;

2)后期开挖区域的格构柱竖向位移变化速率普遍大于先期开挖的围护墙。

8 结论

1)基坑土方开挖过程是土体卸载的过程,格构柱随土方开挖上浮,上浮速率与开挖深度成正比,基坑开挖至设计面标高,进行垫层及底板施工后,格构柱竖向位移有所减缓,在基坑底板、垫层、地下结构、支撑拆除等施作业期间变化相对平缓。

2)开挖过程中应充分考虑“时空效应”,尽量缩短开挖时间、降低开挖面积,以更好的控制格构柱的竖向位移变化值。

3)基坑采用分仓施工时,先开挖基坑施工完毕后,紧邻后开挖基坑围护结构的摩阻力减少,后开挖基坑施工时格构柱竖向位移变化速率较快。同时后开挖基坑施工阶段,分仓用临时地连墙及先开挖基坑内邻近格构柱上浮。

4)内支撑施工及基础底板施工均会减缓格构柱上浮速率,甚至出现下沉现象。基础形式及构造、地下结构施工对格构柱竖向位移无明显影响。

5)雨期土方开挖期间,受地下水位上升影响,土中有效自重应力减少,随坑外水头增大,坑内外水位差增大,格构柱竖向位移变化较大,即雨期施工期间要严格控制地下水位标高。冬期土方开挖期间,大气温度较低,土体在低温下冻结,发生冻胀隆起现象,桩侧摩阻力增大,导致冬期施工期间土方开挖引起格构柱竖向位移变化较大。

6)工程桩入土深度及直径较大,工程桩兼做立柱桩不但降低工程造价,同时有助于减少格构柱竖向位移,降低对基坑变形的不利影响。

7)软土地区土方开挖时,基坑隆起效应明显,为确保基坑及周边环境安全,需加强格构柱、围护结构的位移监测。

[1]林佐江,张秀川,赵 宝,等.软土地区超大深基坑分区开挖对地下连续墙竖向位移的影响[J].天津建设科技,2016,26(5):3-12.

[2]于 峰,李卓文,初焕冰,等.软土地区紧邻地铁站体超大深基坑“分仓+盆式+阶梯”土方开挖综合施工技术[J].天津建设科技,2016,26(2):7-12.

[3]张秀川,王朝阳,耿东各,等.临近地铁超深基坑复合法内支撑拆除施工技术[J].天津建设科技,2015,25(5):24-29.

[4]闫 磊,赵 宝,郑 彬,等.临近地铁和历史风貌保护建筑的超大深基坑综合监测技术[J].天津建设科技,2015,25(6):1-5.

[5]JGJ 120—2012,建筑基坑支护技术规程[S].