土地可持续利用评价与诊断

——以安徽省为例

2018-03-02刘东红周文佐何万华

刘东红,周文佐,何万华,田 罗

土地是一切资源与环境要素的载体。人口的不断增长及不合理的人类活动,使得土地资源浪费、土壤污染、土地质量退化等问题日益突出,严重影响了区域可持续发展。对区域进行土地可持续利用评价,了解土地可持续利用现状及影响土地可持续利用的主要因素,对区域的可持续发展具有重要意义。国内众多学者在此方面进行了相关研究,陈茵茵[1]系统地阐述了土地可持续利用的含义及研究方法,并以广东省为例,从时间尺度上分析了广东省1996~2006年土地可持续利用的变化状况;傅伯杰等[2]对土地可持续利用指标体系中各指标因素的选取进行了研究,并提出了土地可持续评价过程;大多数学者[3-13]对土地可持续评价是基于时间尺度上而言的,在空间尺度上的研究则相对较少,刘艳琴等[14]通过选取6个典型县域建立指标体系,并采取距离函数法定量评价了黄淮海平原土地可持续利用状况;黎景良等[15]基于栅格空间数据建立了土地可持续利用评价模型,从空间上分析了粤北山区土地可持续利用状况。本文利用熵值法确定各评价因子的权重,定量评价了安徽省土地资源可持续利用状况,确定土地利用中障碍因素,并利用Arcgis软件分析了研究区土地可持续利用的空间差异,为区域政府调整土地政策,实现土地资源的可持续发展提供了依据。

1 研究方法

1.1 研究区概况

安徽,简称皖,省会合肥。位于中国东部,介于114°54′~119°37′E,29°41′~34°38′N 之间,东邻江苏、浙江,西连湖北、河南、南毗江西,北与山东接壤,土地面积13.94万km2,占全国的1.45%。气候是暖温带与亚热带过度气候,淮河以北为暖温带半湿润季风气候,以南为亚热带湿润季风气候。季风明显,四季分明。地形地貌由淮北平原、江淮丘陵、皖南山区组成。经济发展在全国处于中等地位,农业发展历史悠久,农产品在全国占有重要地位。近年来,随着皖江城市带、长江城市带等战略的提出,安徽省经济得到了迅速发展,土地利用方式也发生了深刻的变化。

1.2 构建评价体系

构建综合反应安徽省土地可持续利用能力的评价指标体系,是准确评价安徽省土地可持续利用水平的前提。本文通过阅读文献[1-7],遵循科学性原则、全面性原则、可比性原则及可获得性原则,结合相关研究及研究区域的范围及特点选取指标,并对已选取指标进行相关性分析,剔除指标体系中重复性指标,最终建立了以土地可持续利用为目标层,资源环境合理性、经济可行性和社会可接受性为准则层的27个因素作为评价指标的指标体系(表1)。

表1 安徽省土地可持续利用评价体系

1.3 综合评判

根据构建的评价指标体系,查阅安徽省2014年国土资源厅的土地统计资料和统计年鉴,收集数据并进行整理,得到安徽省2014年16个地级市土地利用评价指标的原始数据(部分数据2014年缺失,用前一年数据代替),创建原始数据矩阵X={Xij}(i表示地区,从合肥到黄山,i= 1,2,…,16;j表示第 j个指标,j=1,2,…,27)为安徽省土地可持续利用评价提供数据基础。

1.3.1 原始数据的整理 因各指标的量纲、度量单位及指标性质不同,在运用多指标进行综合评价时,不能直接进行综合计算,必须对指标先进行无量纲化处理[1],将评价指标加以标准化处理,换算成评价指数。对于正向型和逆向型指标采取不同的量化方法进行无量钢化处理,使无量钢化指标数值在[0,1]且Sij≠ 0,公式如下:

式中:Sij是第i个地级市第j项指标量化值;Aij是第i个地级市第j项指标的实际值;Amax所有地级市中指标值的最大值;Amin所有地级市中指标值的最小值;根据以上公式,产生标准化矩 X′={x′ij}。

根据表1的评价体系,收集了安徽省2014年各地级市的土地资源利用状况指标,按照公式(1)、公式(2)对原始数据进行无量纲化处理(表2)。

1.3.2 评价指标权重的确定 指标权重的确定有很多方法,大致可分为主观和客观赋权重2种类型。为尽可能减少权重确定受主观因素的影响,本文采用熵值法对各指标进行赋权[12](表 2)。

表2 2014年安徽省各地级市土地可持续利用各指标评估值及权重

1.3.3 土地可持续利用评价值计算 土地可持续利用评价每一项指标是从不同角度反映土地资源可持续利用情况,因而总体状况必须要进行综合评价。多目标线性加权函数法是将多指标对事物不同方面的评价值进行综合,计算简单。故本文采用多目标线性加权函数法计算:

式中:U为土地可持续利用评价值;Wxi为第i项指标权重;Xij为j市第 i项指标量化指标值;m=1,2,…,27。

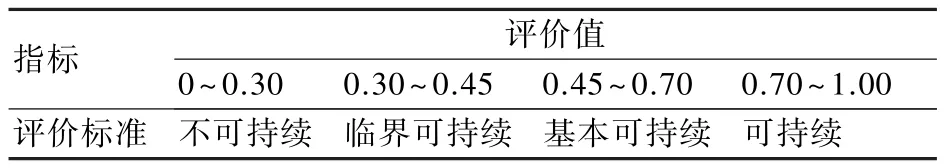

1.3.4 土地可持续利用的评价标准与空间分布 土地可持续利用评价标准是相对的。评价指标、权重确定方法及指标量化方法的不同都会导致综合评价值的差异,从这个角度来说土地可持续评价标准不具备可比性,但在一定时期内土地可持续利用标准是相对存在的,尤其是在一定区域范围内。本文通过对安徽省各地级市土地可持续利用水平进行评价,在参考国内其他学者建立的标准的前提下,结合安徽省自身特点建立相对的评价标准(表3)。

根据表(3)中的土地可持续分类标准,按土地可持续利用值对图层进行分类,确定各地级市土地可持续性等级,生成安徽省土地可持续利用等级分布图。

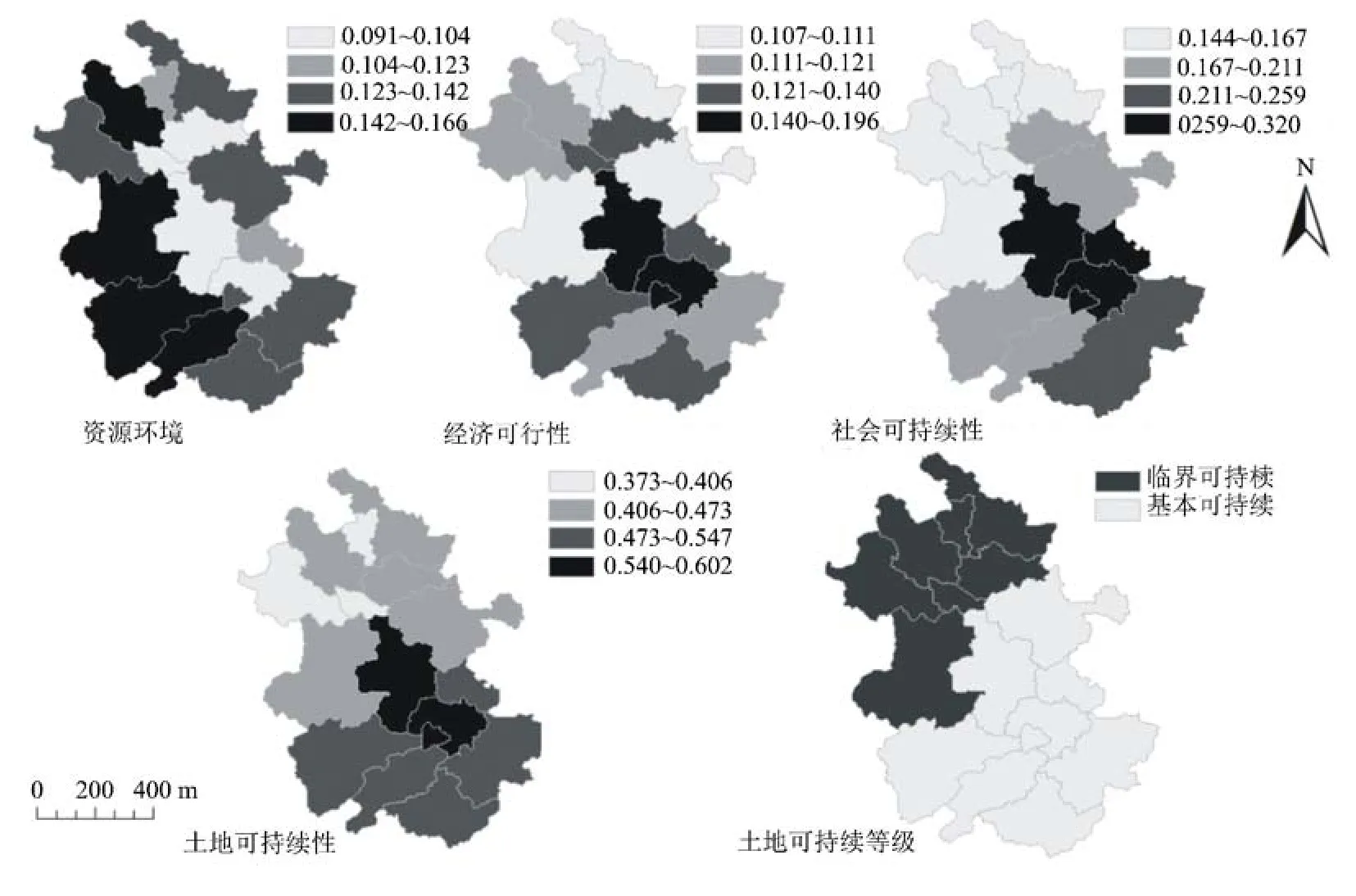

表3 土地可持续利用等级标准

1.4 可持续利用的障碍诊断

对研究区进行土地可持续利用评价是为了找出影响区域土地可持续利用的因素,对现行的土地利用方式和政策进行调整,更好地促进区域的可持续发展。进行障碍因素诊断,引入“因子贡献度”、“指标偏离度”与“障碍度”,见公式(4)和公式(5)。其中,因子贡献度Wj是单项指标对总目标的影响程度,即单项评价指标的权重;指标偏离度Pj是单项指标与可持续利用目标的差距,即评价因素评估值与1之差;障碍度Aj是评价指标对土地可持续利用综合水平的影响值,是障碍诊断的结果,可确定影响区域土地资源可持续利用的主要障碍因素及各障碍因素的影响程度。

2 安徽省土地资源可持续性利用评价

2.1 安徽省土地资源可持续利用评价值计算

根据公式(3)对以上数据进行计算,得到2014年安徽省各地级市土地可持续利用的综合值,利用Arcgis软件,对安徽省行政图(市级)进行制图表达,得到安徽省资源环境合理性、经济可接受性、社会可接受性、土地可持续利用评价值及土地资源可持续利用等级分布图(图1)。

图1 各地级市土地可持续利用评价空间分布图

由图1可知,安徽省各地级市土地资源可持续利用水平基本处于临界可持续和基本可持续阶段,在空间分布上,基本可持续地区主要分布于研究区中南部,包括合肥、滁州、宣城、黄山及长江沿岸地区,其他广大区域土地利用处于临界可持续状态,土地资源可持续利用总体水平较低。淮南最低为0.374,铜陵最高为0.602。

从准则层来看,资源环境合理性最大值为安庆市(0.166),最小值为淮南市(0.092)。在空间分布上,西南高于东北地区,东北高于中部地区。造成这种评价的原因主要是因为皖南山区及大别山区的安庆、黄山等地林地面积较多、城镇绿化率较高、资源环境值较高。北部的亳州是著名的中药产地,有“药都”之称,森林覆盖率较高,生态环境较好;东北地区以平原为主,经济以农业为主,发展落后,林地面积小,生态环境一般;中部地区经济发达,人均耕地少且城市发展快建筑用地面积扩张快,人地矛盾突出,环境评价值低,而淮南是典型的矿产型城市,环境破坏较为严重,环境评价值最低;经济可行性评价值最大值为合肥(0.196),最小值为淮北(0.108);在空间上,中部地区经济可行性评价值高,南部地区高于北部地区且评价值普遍较低,这是由于安徽省整体经济发展较落后,除了几个经济基础较好城市外,大部分地区经济发展较慢,产业结构、生产方式等都面临严峻挑战。合肥是安徽省省会,经济基础好,政策优势强,经济发展快,GDP总量全省最高,铜陵、芜湖及马鞍山是长江沿岸城市,经济结构合理,经济可行性评价值较高,皖北以农业发展为主,经济落后,皖南地形以低山丘陵为主,经济发展受到一定限制,长江沿岸水利交通便利且随着皖江城市带承接东部产业转移等战略的落实,使得其经济迅速发展,但经济发展仍较落后,稍优于皖北地区;社会可接受性值最高为芜湖市(0.320),最小值为阜阳(0.145)。 在空间上,中部高于南部,南部高于北部。中部的合肥、芜湖、铜陵、马鞍山市,经济发展快,居民收入、生活水平的不断提高,配套设施也逐渐完善,社会可接受性评价值高;南部地区社会可接受性评价值次于中部地区,北部地区经济落后,人均收入低,科技投入少,人口密度较大,社会可接受性评价值最低。

2.2 可持续利用的障碍诊断

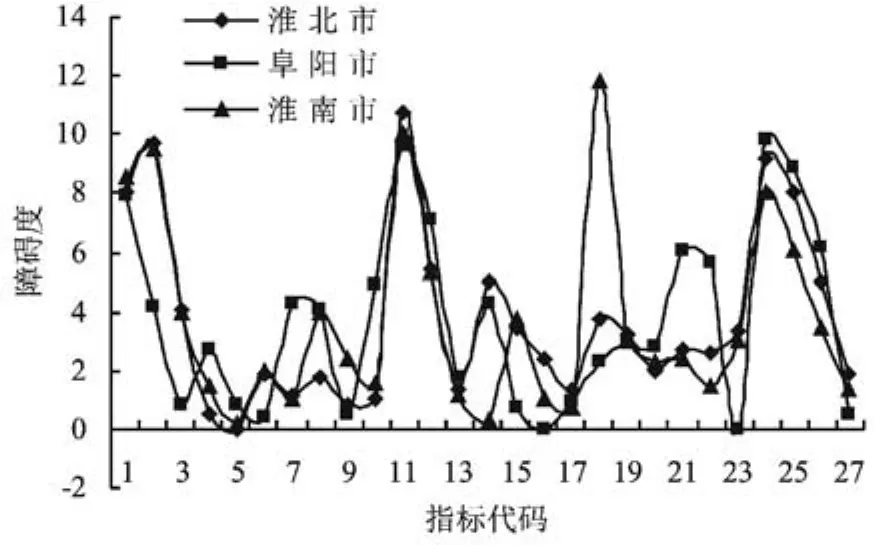

开展土地可持续利用的最终目的不是局限于了解研究区的土地可持续利用状况,而是为了找出其障碍因素,从而更好地提出对策,提高研究区土地的可持续利用水平。为了更好地对比安徽省各市土地利用水平差异,本文对安徽省土地资源可持续利用评价进行了障碍因素诊断,但研究区共有16个地级市,数量多,不宜一一进行分析,故选取研究区排名前3位与排名后3位的地级市进行障碍诊断(表4、表5),分析安徽省土地可持续利用的主要障碍因素,将障碍因素值用散点图显示(图2、图3)。

表4 土地资源可持续利用排名前3位地区障碍因素出现频次

由表4和图2可知,2014年在安徽省土地可持续利用评价排前3位地区的障碍因素主要包括:人均耕地少、土地垦殖率低、耕地年减少快、农业机械化水平低。研究区农业发展落后,土地集约化水平不高,土地生产率不高且随着城镇化的迅速发展,耕地减少等问题也日益突出;森林覆盖率低,城镇绿地面积小,生态环境有待进一步改善;GDP总量指标,除合肥外芜湖、铜陵都较小,铜陵面积小,GDP总量小,但芜湖是安徽省经济发展前3位的地级市,GDP总量小说明安徽省整体经济发展落后,需大力发展经济;GDP增速缓慢,需不断优化产业结构,促进经济平稳增长;科技投入占财政支出比例指标除芜湖外,合肥、铜陵障碍度都较高,各市应鼓励创新,增加政府财政对科技创新的投入。

表5 土地资源可持续利用排名后3位地区障碍因素出现频次

图2 土地资源可持续利用排名前3位地区障碍因素散点图

由表5和图3可知,2014年在安徽省土地可持续利用评价排名后3位地区的障碍因素主要有GDP总量小、人均GDP低、经济发展落后等。淮南市GDP年增长缓慢,需及时调整产业结构,改变以煤炭开发为主的发展方式,促进经济发展;人口自然增长率高,农村居民收入低。城镇人均收入低,人民还比较贫困,不够富裕,需大力发展经济提高人民生活水平;科技投入占财政支出比例低,政府对科技投入还较少,科技教育水平较低;森林覆盖率低,需注意生态环境保护,促进人与自然的和谐发展;耕地粮食生产水平低,人均耕地面积少,要不断提高土地集约化水平。

图3 土地资源可持续利用排名后3位地区障碍因素散点图

3 结论

本文在建立安徽省土地利用评价指标体系的基础上,综合定量评价了安徽省各地级市的土地可持续利用状况,利用GIS技术,分析了安徽省各地级市土地可持续利用的空间差异,并通过障碍因素诊断,找出了影响研究区各地级市土地可持续利用的主要因素,得出以下结论。

(1)通过分析评价,安徽省土地利用整体上处于临界可持续和基本可持续状态。在空间分布规律上,基本可持续的土地利用主要分布在研究区的中南部,包括合肥、滁州、宣城、黄山及长江沿岸地区,中部地区土地可持续利用评价值高于南部地区,北部广大区域土地可持续利用处于临界可持续状态,包括淮南、淮北、宿州、阜阳等。

(2)由于资源环境条件、经济条件以及社会条件的区域差异性,影响安徽省各区域土地资源可持续利用的障碍因素也不相同。安徽省土地资源可持续利用评价高地区的障碍因素主要包括:森林覆盖率、人均耕地面积、土地垦殖率、耕地年减少率、农业机械化水平、GDP年增长率等因素。安徽省土地可持续利用评价低地区的障碍因素主要包括:GDP总量、科技投入占财政支出比例、农村人均可支配收入、人均GDP、人口自然增长率等因素。

[1]陈茵茵.区域可持续土地利用评价研究[D].南京:南京农业大学,2008.

[2]傅伯杰,陈利顶,马诚.土地可持续利用评价的指标体系与方法[J].自然资源学报,1997,12(2):112-118.

[3]陈百明,张凤荣.中国土地可持续利用评价指标体系理论与方法[J].自然资源学报,2001,16(3):197-203.

[4]刘庆,陈利根.长株潭地区土地可持续利用综合评价及空间分区[J].农业工程学报,2013,29(6):245-253.

[5]张碧,高承凤,张素兰,等.四川土地可持续利用评价指标体系与实证研究[J].西南农业学报,2011,24(1):171-177.

[6]赵艳,濮励杰,张健,等.基于三角模型的城市土地可持续利用评价:以江苏省无锡市为例[J].经济地理,2011,31(5):810-815.

[7]彭补拙,安旭东,陈浮,等.长江三角洲土地可持续利用研究[J].自然资源学报,2001,21(3):246-250.

[8]王旭.基于熵权法的吉安市城市土地集约利用评价[J].江西农业学报,2017,29(7):122-125.

[9]贺敏.江苏省后发城市的开发区土地可持续利用评价研究:以邳州经济开发区为例[D].南京:南京农业大学,2011.

[10]刘庆,陈利根.长株潭地区土地可持续利用综合评价及空间分区[J].农业工程学报,2013,29(6):245-253.

[11]翟文侠,黄贤金,张强,等.城市开发区土地集约利用潜力研究:以江苏省典型开发区为例[J].资源科学,2006,28(2):54-60.

[12]张侠,尚建平,赵德义,等.基于熵值法的城市土地可持续利用评价:以石家庄市为例[J].国土与自然资源研究,2009(4):33-35.

[13]乔伟峰.基于GIS的城市土地潜力评价系统建设研究[J].科技经济市场,2006(12):77.

[14]刘彦琴,郝晋眠.区域可持续土地利用空间差异评价研究:以黄淮海平原为例[J].资源科学,2003,25(2):56-62.

[15]黎景良,后斌.基于栅格空间数据的粤北山区土地可持续利用评价[J].测绘通报,2008(1):40-43.