回首春风总萧瑟

——王时敏与苍雪读彻的交游

2018-03-01□耿晶

□ 耿 晶

一、从《论画绝句》谈起

清人吴修(1764-1827)《青霞馆论画绝句》一百首,系作者对生平所见历代名迹及画家的吟咏评述,其论王时敏(1592-1680)一首云:

清供松寮奉阿师,闲窗摹古日迟迟。逃名谁似山中乐,世上风波总不知。

小注云:

王太常赠苍雪山水,作于楞伽山中,款云:“甲申春暮,仿大痴笔奉为苍雪大师山寮清供。”

此诗第一句中的“阿师”,显然也就是小注中提到的“苍雪大师”。所咏“王太常赠苍雪山水”,除了可知作于清顺治元年甲申(1644)苏州楞伽山中之外,诗中别无其它信息可供寻绎。检视《王奉常书画题跋》,有《跋自画为苍雪法师寿》一则,注明作于“丁亥初春”,即顺治四年(1647),创作时间相差三年,吴修所见与《王奉常书画题跋》所记,无疑并非同一件作品。王时敏在跋语中交代,这幅赠与苍雪法师的山水画,题为《松亭云岫图》,系为贺苍雪六十寿诞而作,除题跋之外,并撰有诗、序。《松亭云岫图》虽未见传世,比之吴修《论画绝句》所记,尚有雪泥鸿爪可觅,后者却是“鸿飞那复计东西”。唯一值得庆幸的是吴修又在此绝句后附录了一部分内容,注明“余旧题七古一篇,附录于此”,可知这首七言古体长诗是吴修在此首七绝之前的旧作,而前后所咏乃同一画作,其诗云:

岁已非岁月非月,山中闲煞逃名客。犹将笔墨作游戏,十日一水五日石。太常六法妙无敌,国初以来推第一。平生专学黄大痴,不徒深入能险出。当时名手颇不少,竞画大痴谁入室。华亭琅琊岂不好,那似太常守勿失。峰峦浑厚草木滋,气韵不难要荒率。后来文孙爱干皴,非不苍老逊野逸。中峰诗僧滇南秀,来主吴中阐教律。入山辟世期故人,茗碗炉香永终日。故人偶拾故纸背,水墨相和便点笔。图成署款贻阿师,聊供山寮伴经帙。看如平衍却奇突,妙得空灵又沉郁。密林陡壑俨相似,大痴非痴问何物。流传今落他人手,寂寞楞伽空古佛。爪痕留处鸿已去,回首春风总萧瑟。

此诗与前诗颇足相互阐发。吴修对王时敏题赠苍雪的这幅山水画,显然印象深刻,并且看得出,他对王时敏其人以及他的绘画,都持十分肯定乃至推崇的态度。首句“岁已非岁月非月”,表达了对时间节点的格外留意。明崇祯十七年,亦即清顺治元年(1644),在历史舞台上延续276年的明朝社稷即将土崩瓦解,奄然尚存一息。在内,李自成大军渐逼京城,情势危殆;在外,早以“松锦”一战为入关扫清障碍的满清政权,正觊伺大举进犯的最佳时机。王时敏时年53岁,辞官乡居已4年之久。处世变乱离的量变过程之中,士大夫们对即将到来的“天崩地解”未必没有觉知,息影入山、参禅问道之所以成为明末士林中广为流行的姿态与选择,可部分地归因于此。这也就是诗中以“逃名客”指称王时敏的言外之意。尽管“世上风波总不知”究竟近乎空想,但对种种“风波”的自觉疏离终究还是有它不可否认的实际与象征意义。就在这次山居之中,王时敏“犹将笔墨作游戏”,摹仿黄公望笔意,画山水图奉赠苍雪。

这幅仿古山水画作,在吴修看来与《密林陡壑图》十分相似:“看如平衍却奇突,妙得空灵又沉郁。密林陡壑俨相似,大痴非痴问何物。”顺带对王时敏的画风与师古特点略一提点,“平生专学黄大痴,不徒深入能险出”,概括了画家主要以黄公望为宗的摹古进路。王时敏一生以仿古、摹古自我标举。早期受董其昌影响綦深,复由董氏而沿流讨源,上窥宋元诸大家;中期专力于黄公望,对之一摹再摹,直欲窥大痴之堂奥;晚期则熔诸家于一炉,成一大家。总的说来,王时敏对黄公望的摹习,用心之专、用力之勤、临仿之多,在画史上也是十分罕见的,张庚有云:“(王时敏)于大痴墨妙,早岁即穷阃奥,晚年益臻神化。”①以吴修的表述看来,他对这一点的认识与张庚并无二致。“峰峦浑厚草木滋,气韵不难要荒率”,激赏赞叹之馀,并将其与董其昌、王鉴等师友辈相较,不无轩轾高下之意,甚至认为王原祁在“野逸”气息上稍逊乃祖一筹。“中峰诗僧滇南秀,来主吴中阐教律”,此句中的“中峰诗僧”,无疑就是王时敏“图成署款贻阿师,聊供山寮伴经帙”的主角人物。他隐于楞伽山中,远离尘嚣,遗世独行,“茗碗炉香永终日”一句写出山居生活的清和与幽寂。这一年的暮春时节,一位“故人”不期而至。焚香煮茶,坐而论道,而且还为他欣然操觚,画山水图以为松寮清供。

那么,这位“苍雪大师”或“苍雪法师”,究竟是一位什么样的人物?他又与王时敏有着怎样的交集?

二、苍雪其人

苍雪读彻(1588-1656),云南呈贡人,俗姓赵氏,初字见晓,号南来。7岁即祝发于昆明妙湛寺为沙弥,12岁至鸡足山寂光寺,师滇南高僧水月。19岁“发志参方”,孤筇万里,只身远游。其履迹远至峨嵋、天台、雁荡、黄山诸名山,遍访国清、清凉、普陀等古刹,遍参诸方大德。至金陵,参华严大师雪浪洪恩,复师雪浪法嗣巢松慧浸、一雨通润。后随侍一雨通润四方行道。一雨通润精研唯识,精通《楞伽》《楞严》两经,曾疏论之,苍雪从其学,融通《楞伽》《楞严》义理,同时又行持止观双修法门,成一代华严宗匠。天启初年起竖席讲法,往还于东南吴中一带,随缘接众,“所至贤士大夫希风礼足”②。晚年住锡苏州楞伽山中峰,其间主持募修中峰寺,终成东南名刹。顺治十三年丙申(1656)圆寂于中峰,世寿69岁。有《南来堂诗集》四卷,刻入《云南丛书》集部。

苍雪至吴在明万历间,钱谦益《中峰苍雪法师塔铭》云:“万历中,苍雪法师自滇适吴,得法巢、雨,为雪浪之元孙。一灯再焰,人谓滇南万里,邈若天涯,两师(按:此处指元代云南僧人普瑞雪庭与苍雪读彻)代兴,交光继照,岂非华严法界中,分身接幢,乘愿而至者耶?师自号苍雪,又号南来,非偶然也。”③苍雪来自滇南,老于中峰,讲经之外,诗文书画皆属上乘,且交游广泛,姚子甫序《南来堂诗集》,谓其“交游遍海内,一时高僧古德名臣硕儒多乐与之友”④。当时禅林尊宿外,奉佛士大夫如董其昌、陈继儒、姚希孟、文震孟、钱谦益、吴伟业、王时敏等两代苏松文人、仕宦皆与之竞相结纳,延为座宾,实为彼时宗教界、文化界的一位重要人物。苍雪读彻与东南一带尤其吴中的法缘十分深厚,数度应请大开讲筵。崇祯二年(1629)三月,苍雪应董其昌、陈继儒诸人之请,讲《楞伽经》于松江郡西白龙潭。此次讲筵盛况空前,解制后执香送者数千人,苍雪与陈继儒等从学者皆有诗志其事。王培孙注《明苍雪大师赵读彻行年考略》记之云:

春,董玄宰、陈眉公诸人请读彻讲《楞伽》于松江郡西之白龙潭。期中,眉公以畲山茶笥饷诸学者,师赋诗报谢。及解制,出门执香前道者数千人,有尾追而不及一见者,从来讲师之盛,所未有也。眉公赠诗亦有“执香聊代去思碑记”之句,集中有《自吴门之云间诗》《雨中望昆山诗》《访陈征君东畲山居诗》《访汪希伯诗》《解制志愧》诗。陈氏有诗记云:“漫笑人非天目师,手书文敏得相贻。化人龙出随听法,应讲潮来不失时。玉版远从阳羡寄,碧云难和子瞻词。执香前到千馀送,聊代碑云去后思。”

苍雪在当时士林与丛林的声望与影响力,可见一斑。崇祯三年(1630),苍雪建佛殿于楞伽中峰,落成之日,吴人相偕前往参访,名公耆宿皆在其中,称一时胜事。住中峰期间,苍雪读彻曾返鸡足山,临行有《别吴中诸子》一首,足见深情高谊:“相见了无意,临歧还黯然。回看吴苑树,独上秣陵船。春老还山路,江昏欲雨天。白鸥颇怪我,聚散绿波前。”⑤

苍雪读彻在士林中的声望,除了他的威仪、佛学修养等诸多高僧本色之外,还与其个人才华有关。苍雪学问渊博,淹通内外典,钱谦益称之曰:“学道之人嗣如来之法,补处祖位,须有三朝天子福,八代状元才,中峰大师其人也。”⑥吴伟业更以为“若中峰苍师者,深究竺坟,旁通孔籍,亦近代之支公也”⑦。“支公”者,即晋代高僧支遁道林,这是一个相当高的评价。郑敷教则说:“诸方悟禅谨律,明心见性者……咸谓苍公存而法存,苍公亡而法亡。而海内文章之士,又谓风雅之寄,系存亡于一老。盖公之诗文,与其书法,亦复擅场。”⑧苍雪之诗造诣尤高,论者多以之为历代诗僧中的翘楚。陈垣在《明季滇黔佛教考》中说:“世所称苍雪法师,固夫人知之矣。然人知苍雪多以诗,鲜知其为华严宗匠,诗特馀事耳。”⑨王士禛认为,近日释子诗以苍雪为第一;吴伟业甚而断言:“其诗之苍深清老,沉着痛快,当为诗中第一,不徒僧中第一也。”⑩其明亡之后的诗作更是广为人所称道,“国变后,更栖栖无定所,与往来酬唱者,累皆胜代特立畸行之士。所为诗,悲歌感慨,多故国麦黍之音。”甲申、乙酉之后,因伤于故国,有一系列的诗作抒发亡国之戚,寄托悲悯情怀,诗风由清隽逸迈转为沉郁苍凉。如他在次韵吴伟业诗中自诉:“国破家何在,山深犹未归。不堪加皂帽,宁可着僧衣。”最为人称道的当属《金陵怀古》四首,其四云:“石头城下水淙淙,水绕江关合抱龙。六代萧条黄叶寺,五更风雨白门钟。凤凰已去台边树,燕子仍飞矶上峰。抔土当年谁敢盗,一朝伐尽孝陵松。”萧飒悲沉,怀抱激楚,当时丛林内外,多有称许苍雪为“僧中之遗民”者。

苍雪晚年主讲于中峰,弘法不辍,临终之前数日,还在宝华山《楞严经》讲席之中,直至气息支缀,尚勉力“登座开题,圆音落落”。其辞世偈云:“我不修福,不生天上。亦不作罪,不随地下。还来人间,生死不怕。有一宝珠,欲求善价。别开铺面,娑婆世界。”暗示自己将会乘愿再来,度化娑婆世界一切众生。逝葬中峰,钱谦益为撰塔铭。吴伟业有《哭苍雪法师》二首,其二云:

[清]王时敏 浅绛溪山图 16.5×400cm 纸本设色 天津博物馆藏款识:王时敏为松年画。钤印:王时敏印(白)

说法中峰语句真,沧桑阅尽剩闲身。宗风实处都成教,慧业通来不碍尘。白社老应空世想,青山我自哭诗人。总教落得江南梦,万树梅花孰比邻。

[清]王时敏 浅绛溪山图(局部)

三、交游始末

王时敏49岁致仕乡居,国变之后筑西田别业,离群索居,希冀高蹈。相与往还者,除画苑中人之外,多有遗逸、僧伽人物。顾祖禹作《西田独赏序》,有云:“先生既与时偕晦,筑别业以娱老所,与游多缁流方外。”无独有偶,王时敏的友人、同乡吴伟业对王时敏的西田岁月,也有“日偕高僧隐君子往来赠答”的描述。实际上,王时敏与“缁流方外”“高 僧隐君子”的交往,并非肇始于卜隐西田之后。除了清初“四王”之首、“画苑领袖”、东南耆宿之外,王时敏还是明末清初重要的一位居士人物,这一身份今天已少有人知。在王时敏晚年所作《自述》中,有如此交代:“至于竺乾之学,夙所皈依,禅宗一门,亦有志趋向,诸方尊宿之至吴者,必担簦参访,亦多开示。而根钝障深,道念数起,每为世事所移,曾未有纤毫省发。打哄一生,自甘沦坠。”所谓“竺乾之学”,即佛教的代称。“诸方尊宿”,“尊宿”亦作“尊夙”,常与“古德”并列,即高僧之谓。晚明以来,东南讲筵之盛,尤以吴中为最,太仓及其临邑一带缁素云集,高僧住锡讲经说法不绝如缕,士大夫耽习禅悦、或精修净土者指不胜屈,与沙门相往还,也成为一时风气。太仓“太原王氏”世代奉佛,王时敏祖父王锡爵、父王衡皆以檀越自居,其亲眷朋好之中,笃信精修者也所在多有。王时敏早年在家庭环境的熏陶与祖父、父亲的引导之下,对佛教有相当浓厚的感情,佛教也就成为他成长学习过程中的一个课程。王时敏自称“夙耽禅学”,老而皈心净土,与汉月法藏、继起弘储、豁堂正岩、雪峤圆信、闻谷广印、苍雪读彻、晦山戒显等一时高僧、名僧都结有法缘,苍雪读彻就是其中重要的一位。

[清]王时敏 山楼客话图 116.3×52.4cm 纸本设色 上海博物馆藏款识:乙卯初春,画为玉老年翁。王时敏。钤印:王时敏印(白) 西庐老人(白)

王时敏应该在国变前即与苍雪订交,《南来堂诗集》中,与王时敏相关的最早篇什为《赠王奉常烟客五袠》。王时敏与苍雪的初识,不会早于董其昌、陈继儒等父执辈,因为苍雪在松江白龙潭宣讲《楞伽经》时,王时敏正在京中尚宝卿任上,并于是年秋,奉命颁诏中州。陈乃乾《苍雪大师行年考略》中出现王时敏的名字是在崇祯十四年(1641):“崇祯十四年,读彻五十四岁。王时敏五十寿,请读彻,读彻赠诗数首。十年后,顺治八年,时敏六十寿,读彻又赋七律十章为祝。”以故可以推断,王时敏与苍雪的结识至晚当在国变之前。行年考略中提到的苍雪为王时敏五十寿赠诗,即《赠王奉常烟客五袠》,载在《南来堂诗集》补编卷三,其诗云:

谁授延年绛雪丹,久无清梦向长安。非关酒薄因辞客,但得山深不愿官。岂合胸中留片石,怪来笔底起层峦。须知四海澄清日,安枕溪流且自闲。

从诗句可以了解,苍雪对王时敏的林泉之志深为了解和认同,只是谁也没有料想到,期待中的“四海澄清日”会在有生之年被改朝换代的变局所取代。苍雪自滇南至吴之后,曾数临太仓,据各种文献材料显示,苍雪至太仓至少有三次,分别在顺治元年(1644)春、顺治四年(1647)季秋,以及顺治九年(1652)十二月。这三次住娄期间皆与王时敏有直接的过从,以下依此线索缕述之,以便追踪二者游从往还的脉络。

陈乃乾《苍雪大师行年考略》云:“清世祖顺治元年甲申,春初,师访道开(按:密藏道开)于虎溪,因而留宿,寻往娄东海印庵,讲《法华经》。”这一次《法华经》讲席,吴中士大夫辐辏趋侍,王时敏、吴伟业等都参与听讲,其盛况在吴伟业笔下描述作“独游东海上,从者如墙堵。迦文开事诵,广舌演四部”。苍雪有《甲申春娄东海印庵法华讲期解制》诗一律记之:

风声莫怪骂丰干,病骨支离强自宽。何事五更听最切,多情百舌语无端。萎花吹去香犹在,好雨晴来路又乾。昨夜碧桃枝上梦,更谁早已破邯郸。

次韵和之者络绎不绝,王时敏则有《和苍雪法师讲期解制诗兼谢法施》:

称讥涂割总无干,佛性空虚本自宽。微妙胜莲生舌底,庄严宝刹现毫端。旃檀析片香随染,雾露沾衣润未乾。何事迷人耽火宅,甘瞑长夜梦邯郸。

颈联赞叹苍雪读彻对《法华经》的敷演释讲十分微妙,使听者领略义味,如醍醐灌顶一般,当下清凉。苍雪博通教乘,精练该博,至于讲经说法,善于观机逗教,开遮重重,圆融无碍。“于贤首、清凉诸书,专门讲演,淹通纯熟,大乘经论,如肉贯串,处处同其义味。自《大钞》外,讲《楞伽》一,讲《楞严》《唯识》二,讲《法华》及《中》《百》《门》三论一,千灯一镜,交互映彻。他宗别子,函矢纷如,靡不推为鲁灵光也。”由王时敏在诗中表达的感受来看,这样的称誉实至名归。

就在这次太仓海印庵讲法之后,苍雪返归楞伽中峰,王时敏随后不久即入山参访。上文中吴修所咏王时敏奉赠苍雪山水图,即作于此时。顺治四年(1647)春初正月初二,苍雪读彻六十寿诞,王时敏为作《松亭云岫图》以贺,跋云:“石门老人作南岩主定光生辰诗曰:‘堪笑年年正月六,出群消息少人知。’今中峰苍大师以首春三月,法腊一周,即用题《松亭云岫图》为猊座无量祝,并以资一时之嗢噱也。”其题画诗又载于《王烟客先生集·偶谐续草》,名《题画寿苍法师》:

结茅峰顶已多年,注就逍遥内外篇。狮子座边无剩义,旃檀林下息诸缘。赠来神骏闲荒草,放去胎禽上碧天。恰似南岩正月六,出群消息阿谁传。

末句“恰似南岩正月六,出群消息阿谁传”,以北宋诗僧惠洪觉范(1071-1128)《南安岩主定光生辰》诗的撰作为喻,充分体现了对苍雪的仰止之意。

苍雪曾游王氏东园,《南来堂诗集》中有《游东园偶拈四绝呈现王烟老》四绝,未详何年。而苍雪与西田别业更是别有因缘。苍雪第二次到太仓是在顺治四年(1647),是年正值西田别业落成,王时敏首作《首夏西田杂兴》七律十首,次韵和之者络绎不绝,苍雪亦有和作,即《南来堂诗集》卷三所载《次韵王奉常烟客首夏西田杂兴》四律,其一、其三云:

出郭应知尘事稀,相忘鱼水不关扉。披襟池上风来好,散发天高露下微。尽向旁观争局势,谁先一着解棋围。避人不欲逃名姓,半着缁衣半素衣。

摩诘前身辨者稀,辋川宛在有柴扉。因诗悟理多超妙,由画通禅直达微。人世桃源一水隔,朝花暮槿半篱围。真堪习静观摇落,苍狗须臾变白衣。

其一最后一句“避人不欲逃名姓,半着缁衣半素衣”,已然别有一番深意,在其三之中,苍雪则直接以王维来喻指王时敏,以辋川来比拟西田别业。从“因诗悟理多超妙,由画通禅直达微”一句中可以大致领会,苍雪与王时敏之间的交谊内涵,固然是以佛法的“戒定慧”三学为最终归趣,但诗与画等艺术形式的介入及意境交辉也的确为他们之间平添了不少色泽和光彩。

是年秋,西田农庆堂菊花盛开,王时敏招同友人作赏菊之会,与集者吴伟业、黄翼圣、王瑞国、朱明镐、李可卫、李可汧兄弟,除六年后被迫入仕的吴伟业之外,皆国变不仕,以遗民自居者。吴伟业有西田看菊诗记其事,王时敏等与之依韵唱和。一月后苍雪至太仓访旧,王时敏喜闻苍雪再至太仓,招请苍雪与同人再至西田觞咏。苍雪则依吴伟业赏菊诗韵,成《丁亥秋王奉常烟客西田赏菊和吴骏公韵》二首:

[清]王时敏 山水十开跋 47.5×28cm 纸本 上海博物馆藏释文:余于画道向所癖嗜,每观宋元诸大家名迹,时窃临仿,而暇日苦少,未能殚精摹拟。年来衰残多累,手战目眵,偶一为之,更不及古人之万一。此册勉应藩周兄之请,仿佛诸家笔意。求正□□老年翁,自惭笔墨荒率,只博大方一喷饭耳。娄水王时敏。钤印:王时敏印(白)

东篱寂历抱幽香,误认柴桑是墨庄。霜下染来僧衲素,风前翦去羽衣黄。自甘野逸惟宜冷,未必秋心不向阳。草色也同霜色落,更从何处觅花王。

传来野圃成家世,漫比芙蓉老更妍。一笑正逢留客醉,满头争欲插花钿。好看傲色严霜后,独耐秋寒晚节全。耻向西风斗红紫,避人终不受人怜。

尤其第二首,被吴伟业称赏为“全字落韵,和者甚多,无出师上者”。苍雪的到来,使得西田赏菊之会达到了又一个高潮,同时也为西田涂抹上最高华的色彩和最蕴藉的格调。这次西田文会显然分外惬心畅怀,给每一个在场者留下无比美好的回忆。两年后吴伟业追忆旧游,有“露白霜高九月天,匡床卧病忆西田”之句。苍雪则与之遥相呼应:“高阁清华忆木天,南山久不到西田。”

苍雪读彻第三次至太仓,是在顺治九年(1652)十二月。抱着将起《楞严经》讲期的法愿,苍雪自郡城过虞山,毛子晋发愿首倡初期,约为四年讲完。大计初定,再由昆山至太仓访诸檀越居士,王时敏请至家中设斋供养。苍雪有诗记之曰:

山中讲社久盟寒,世路其如行道难。一榻清风留竹下,满篷宿雨泊江干。身心不惜酬宏愿,口腹多惭累旧檀。无底钵盂堪自笑,千家一饭托来宽。

“身心不惜酬宏愿”,所指在于苍雪有感于“一大藏教将坠于地”的危乱,荷担砥柱末法、弘宗护教之任的深心大愿。钱谦益在《中峰苍雪法师塔铭》中回忆道:“每执手语余:‘魔外昌披,法眼澌灭。’黯然欲泣者久之。”以故钱氏另有“悲愍末法,泪如春雨”之句,即就此而言。苍雪临终示寂之前,有《自嘲诗》十首,其中有句曰:“刹竿倒却门前久,大厦将倾赖木叉。”其悲心宏愿,确有非常人所能具足者。

在这次太仓之行之前的顺治八年(1651)季秋,王时敏六十初度。苍雪是否亲临太仓为王时敏祝寿,不得而知,但赋七律十章为之祝嘏。十章题作《太常酒》《陶令吟》《金谷园》《匡庐社》《摩诘画》《右军书》《王谢后》《香山友》《辋川居》《柴桑径》。其序云:

维兹辛卯季秋,恭逢烟翁居士花甲初度。拟展微辞,用扬上善,念非一德之足称,实乃众美而兼备。况翁与余方外论交,知音契合,岂徒绮语而妄要虚声?端借笔砚以共资真性,爰成七言近体十首,犹管窥豹,各得一斑。豹之全体固不在是,亦或在是,第恐多多益恧,敢云咄咄惊人。惟翁风雅总持,人文冰鉴,一笑布鼓,唐突雷门。

[清]王时敏 南山积翠图 147.1×66.4cm 绢本设色 辽宁省博物馆藏款识:壬子长夏写南山积翠图,奉祝蓉翁太老亲台七秩大寿并祈粲正。弟王时敏时年八十有一。钤印:王时敏印(白) 西庐老人(朱) 真寄(朱)

十首七律驱遣众多历史象喻,摹写王时敏的性情、德业、信仰、艺事乃至日用常行,包罗甚广,措语之深至似乎无以复加。五年之后的顺治十三年(1656),苍雪圆寂于中峰,世寿69岁。是年王时敏65岁,此后,王时敏又度过了自己的七十、八十寿辰,尽管这两个寿辰同样也皆贺者遍海内,祝嘏诗文、寿序盈箱溢箧,但苍雪的缺席,的确不能不让人感到遗憾。“知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!(刘勰《文心雕龙·知音》),尽管王时敏与苍雪读彻的交往历时并不太长,过从也说不上十分密切,但却呈现为高度的“知音契合”之感。就此而论,作为一位奉佛居士,拥有这样一位大德人物以为方外知音,足慰王时敏生平。

四、结语

士大夫“内閟空宗,外修儒行”,结交僧侣,两宋以来即已形成氛围。至晚明居士佛教大炽,更是蔚成风气。王时敏的方外之交中,不乏高僧、名僧,亦有诗僧、画僧,从宗门归属看,既有尊宿人物,亦有华严宗匠,还有宗风特立的禅门大师。他们之间的交游,不但体现为信仰内容,也同样承载了相当的文化意蕴。王时敏与苍雪的交谊,堪称士大夫与僧伽人物交游的经典个案。在一般情况下,苍雪将王时敏视作一个出色的修行者,一位堪称“上善”的士大夫居士;王时敏将苍雪当作可堪向慕与追随的大善知识、法门龙象。其次,才是文学与艺术上的交融。苍雪在《匡庐社》一诗中描述王时敏的西田生涯为:

灌花馀事课园丁,问字凭谁过草亭。行到断桥穷路处,呼来小艇渡寒汀。片言早已安心竟,六字单持不语经。自结庵来还自度,为谁庐岳五峰青。

所谓“匡庐社”,所指即庐山白莲社,东晋时慧远召集缁素二众,结白莲社,专修净土,提倡念佛三昧。“片言早已安心竟”,谓王时敏修行多年,当早已息灭三毒烦恼,心定念一。“六字单持不语经”即“南无阿弥陀佛”六字,这为王时敏由早年习禅转而专修净土法门,提供了可靠的文字依据。另一首《香山友》亦云:“净业精修出世因,香山投老半闲身。”以白居易晚年精修净土念佛法门为喻,又提供了另一重证据。

那么,一代高僧苍雪,对作为画家的王时敏,有什么样的看法呢?其《摩诘画》一首云:

十年学得画云山,画里通禅岂等闲。妙在点来点去处,得之意有意无间。饮人墨汁能消渴,写赠贫交足破悭。竹石坡仙才尺幅,半生酒价不轻还。

这不独是苍雪对王时敏绘画的态度,实际上也代表了他对绘画的整体看法。苍雪不仅诗名颇著,书法、绘画也名重当时。因为传世稀少,不能做系统梳理,单通过他在诗歌中传达出来的绘画思想及观念,或可略窥一二。上引诗中他说“画里通禅岂等闲”,在《次韵王奉常烟客首夏西田杂兴》四首其三中,他又曾表示“因诗悟理多超妙,由画通禅直达微”。《南来堂诗集》中还载有《寄王奉常烟客》一诗,可以比类而观:

东门种瓜地,时菊到西田。人老笔椽下,云生砚瓦边。此生馀世外,一往悟身前。笑指空庭树,谁来问画禅。

苍雪论诗,尝对吴伟业自称“生平于此证入不二法门,禅机诗学,总一参悟”。按照他的思路,或许会对王时敏说“禅机诗学画理,总一参悟”。再联系《南来堂诗集》中为数不少的题画诗来看,苍雪应当深谙画理,如古体长诗《画歌为懒先作》有这样的句子:“意在笔先迟不得,兔起鹘落早已失。了了成局于胸中,下笔气吞千百幅。”“妙在点来点去处,得之意有意无间。”“我以有声画,报子无声诗。进乎子之道,还以心为师。”涉及不少传统画学命题,如诗画关系、以禅喻画、道艺关系等等,末句的发问则体现出其作为僧人的本色:

技至于此此不朽,更有片言吾为剖。试看一点未生前,问子画得虚空否?

由此可见,苍雪论画、论诗的终极指归,既不在诗也不在画,而是世间、世出不二无别的最高智慧和全部真理——实相般若。其中“问子画得虚空否”犹如高空坠石,大声镗鞳,无异于敲向顶门的一记棒喝,“世人不见佛,如何会画佛?将非此是佛,将非此非佛。藉问是何佛,释迦牟尼佛。”则更像是禅宗话头,千言万语,而妙谛尽在语言之外——不论笔墨语言还是文字语言。藉此可以认为,苍雪一再对王时敏提掇的“画禅”之理,实际上仍属于一种期待他一朝得鱼忘筌、舍筏登岸的巧妙接引与方便开示。

[清]王时敏 仿黄公望山水图 77×37cm 纸本水墨故宫博物院藏款识:乙卯春日雨窗画。王时敏。钤印:王时敏印(白) 烟客(朱)

注释:

①[清]张庚《国朝画征录》,《中国书画全书》第十册,上海书画出版社,2009年,第426页。

②[清]钱谦益《中峰苍雪法师塔铭》,《牧斋有学集》卷三十六,第1264页。

③[清]钱谦益《中峰苍雪法师塔铭》,第1265页。

④[清]姚子甫《南来堂诗集序(一)》,《南来堂诗集》卷首,民国29年(1940)铅印本。

⑤[清]苍雪读彻《别吴中诸子》,载《南来堂诗集》卷二。

⑥[清]钱谦益《中峰苍雪法师塔铭》,《牧斋有学集》卷三十六,第1264页。

⑦[清]吴伟业《香山白马寺巨冶禅师教公塔铭》,《吴梅村全集》卷五十一,第1038页。

⑧[清]郑敷教《中峰苍雪彻诗序》,《南来堂诗集》补编。

⑨陈垣《明季滇黔佛教考》,第112页。

⑩《梅村诗话》,《吴梅村全集》卷五十八,第1145页。

[清]王时敏 山水图 117.5×48cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:乙未季月,摄翁老兄六十初度,写此为寿。弟王时敏。钤印:王时敏印(白) 西田(朱)

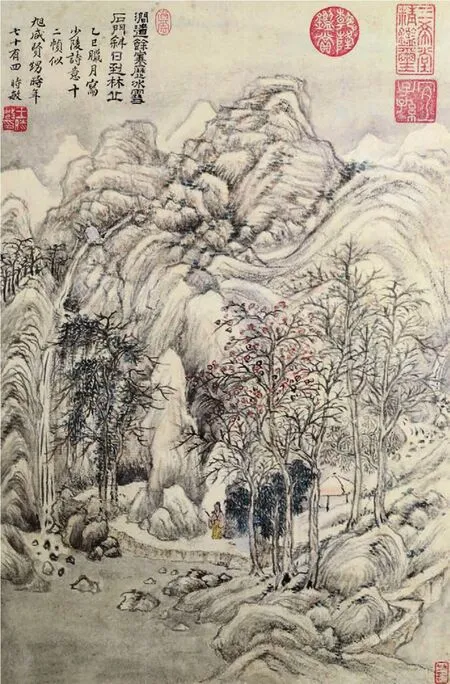

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之一) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒。钤印:王时敏印(白)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之二) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。钤印:逊之(朱)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之三) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:花径不曾缘客扫,柴门今始为君开。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之四) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:绝壁过云开锦绣,疏松隔水奏笙簧。钤印:烟客(朱)

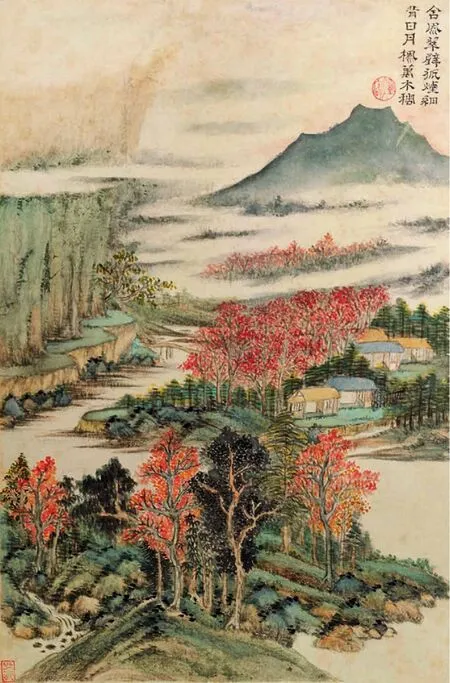

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之五) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:含风翠壁孤烟细,背日丹枫万木稠。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之七) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:孤城返照红将敛,近寺浮烟翠且重。钤印:时敏(白)

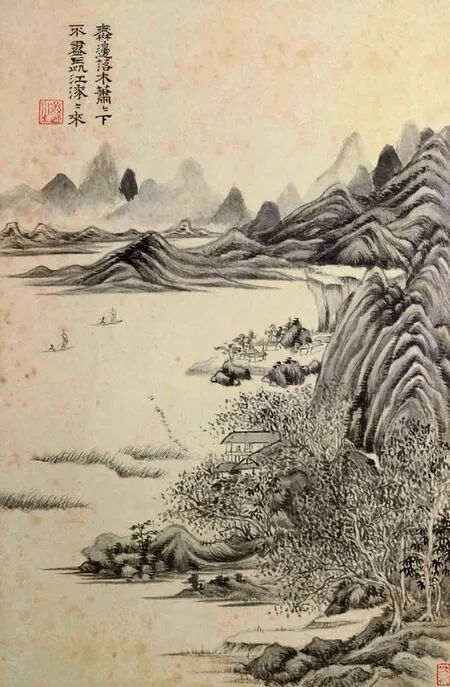

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之六) 39×25.5cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。钤印:逊之(朱)

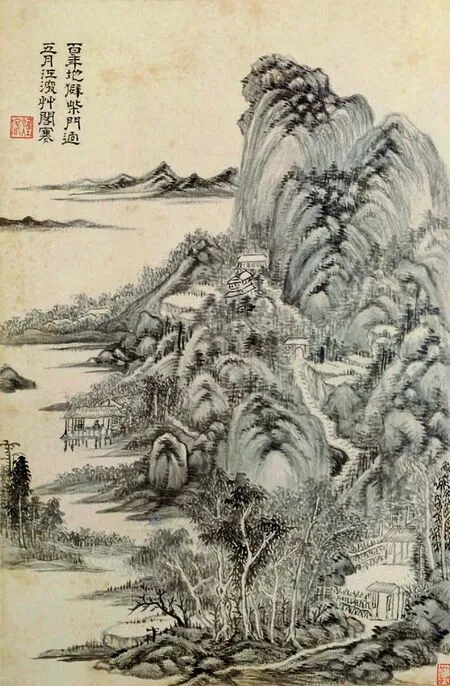

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之八) 39×25.5cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:百年地僻柴门迥,五月江深草阁寒。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之九) 39×25.5cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花。钤印:时敏(白)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之十一) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:楚江巫峡半云雨,清簟疏帘看弈棋。钤印:烟客(朱)

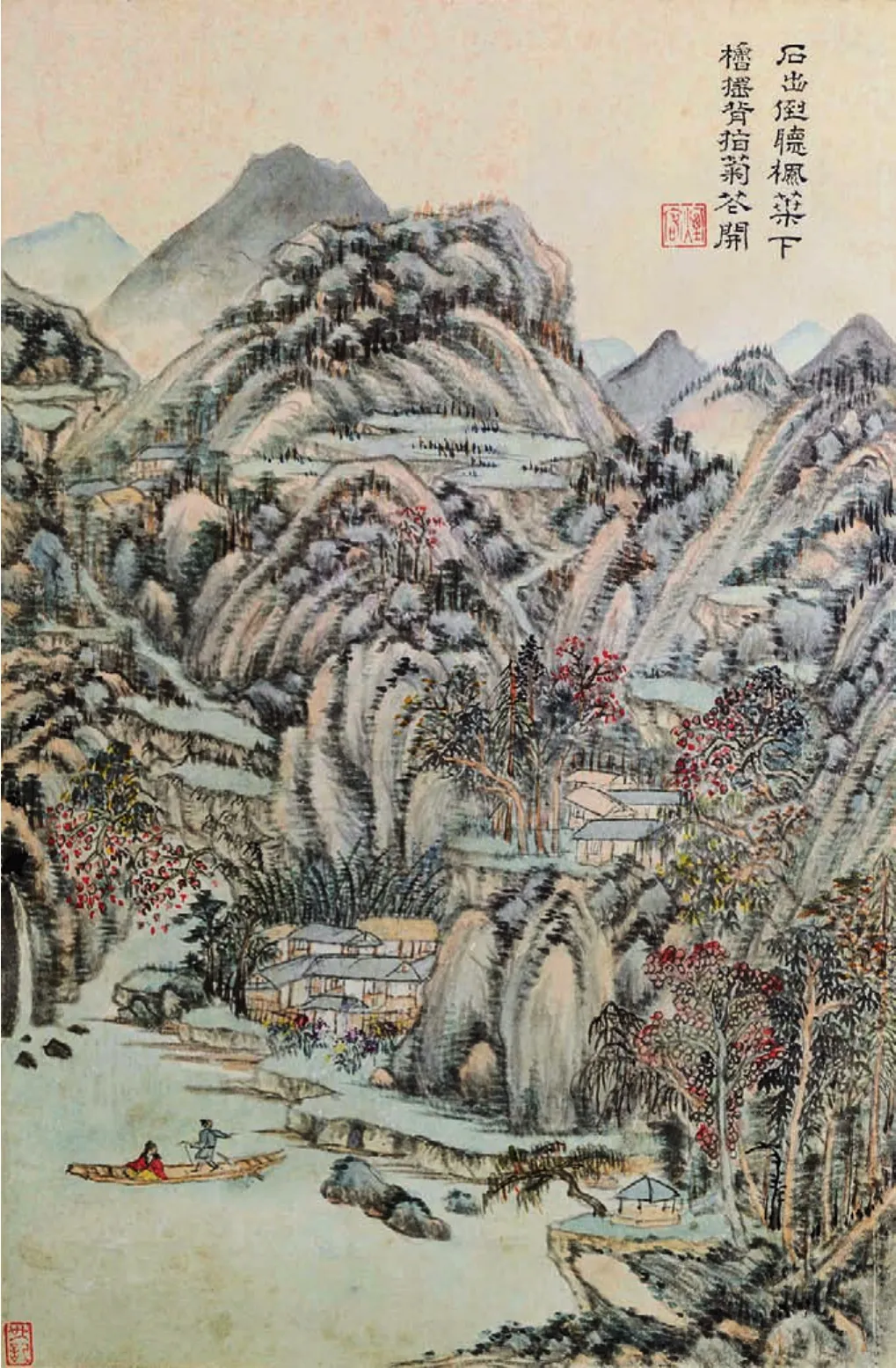

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之十) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 杜甫诗意图(12开之十二) 39×25.5cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:涧道馀寒历冰雪,石门斜日到林丘。乙巳腊月,写少陵诗意十二帧,似旭咸贤甥。时年七十有四,时敏。钤印:王时敏印(白) 真寄(朱)

[清]王时敏 松风叠嶂图 80.3×42.3cm 绢本设色 上海博物馆藏款识:辛亥冬日,画为邢若年道兄寿。王时敏。钤印:王时敏印(白) 烟客(朱)

[清]王时敏 云峰树色图 100.7×51.1cm 绢本设色 天津博物馆藏款识:庚戌秋初,画似孝翁老父台教正。治弟王时敏。钤印:王时敏印(白) 西庐老人(白) 真寄(朱)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之一) 44.5×29.7cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:仿巨然。钤印:烟客(朱) 王逊之书画记(白)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之六) 44.5×29.7cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:仿吴仲圭。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之三) 44.5×29.7cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:仿赵令穰江乡清夏图。钤印:逊之(白)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之九) 44.5×29.7cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:仿黄鹤山樵。钤印:逊之(朱白相间)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之五) 44.5×29.7cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:仿董北苑。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之七) 44.5×29.7cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:仿黄子久。钤印:烟客(朱)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之十) 44.5×29.7cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:仿梅道人溪山图。壬辰首春,为圣符贤甥写此十二帧博笑。王时敏。钤印:王时敏印(白) 王逊之书画印(白)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之二) 44.5×29.7cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:江亭秋色,仿赵伯驹。钤印:逊之(朱白相间)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之四) 44.5×29.7cm 纸本水墨 故宫博物院藏款识:仿小米笔。钤印:逊之(白)

[清]王时敏 仿古山水图(12开之八) 44.5×29.7cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:赵文敏团扇小帧,布景闳伟,有寻丈之势,因仿其意为作此图。钤印:逊之(朱白相间)

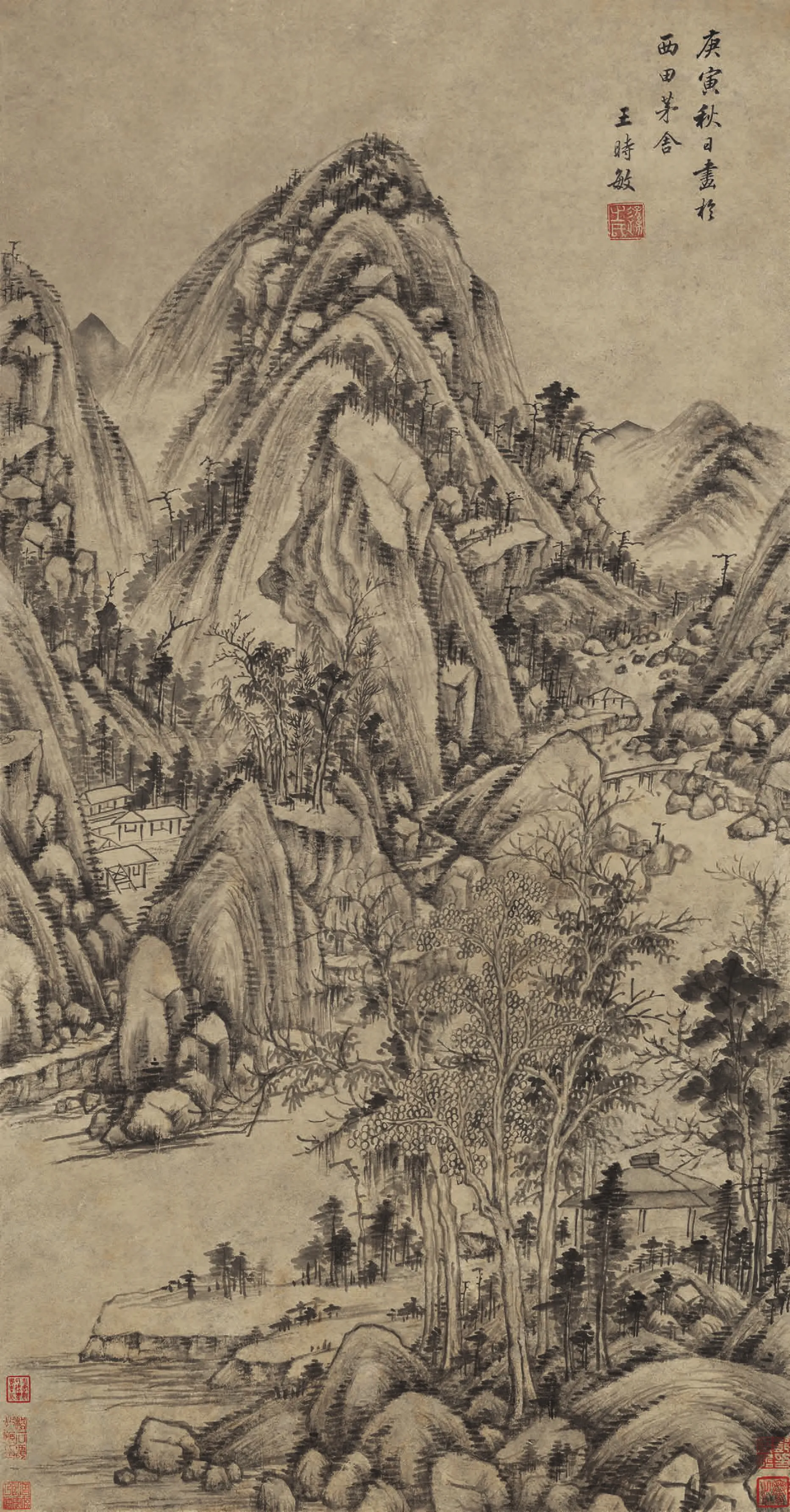

[清]王时敏 丛林曲调图 100.6×52.5cm 纸本水墨 天津博物馆藏款识:庚寅秋日,画于西田茅舍。王时敏。钤印:逊之氏(白)

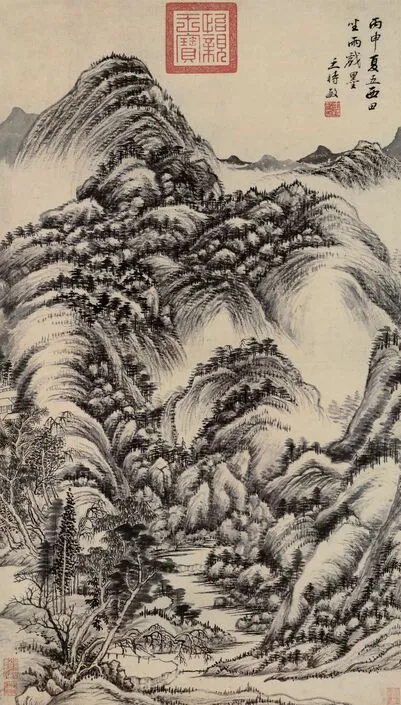

[清]王时敏 陡壑密林图 91.4×52.2cm 纸本水墨 上海博物馆藏款识:丙申夏五,西田坐雨戏墨。王时敏。钤印:王时敏印(白)

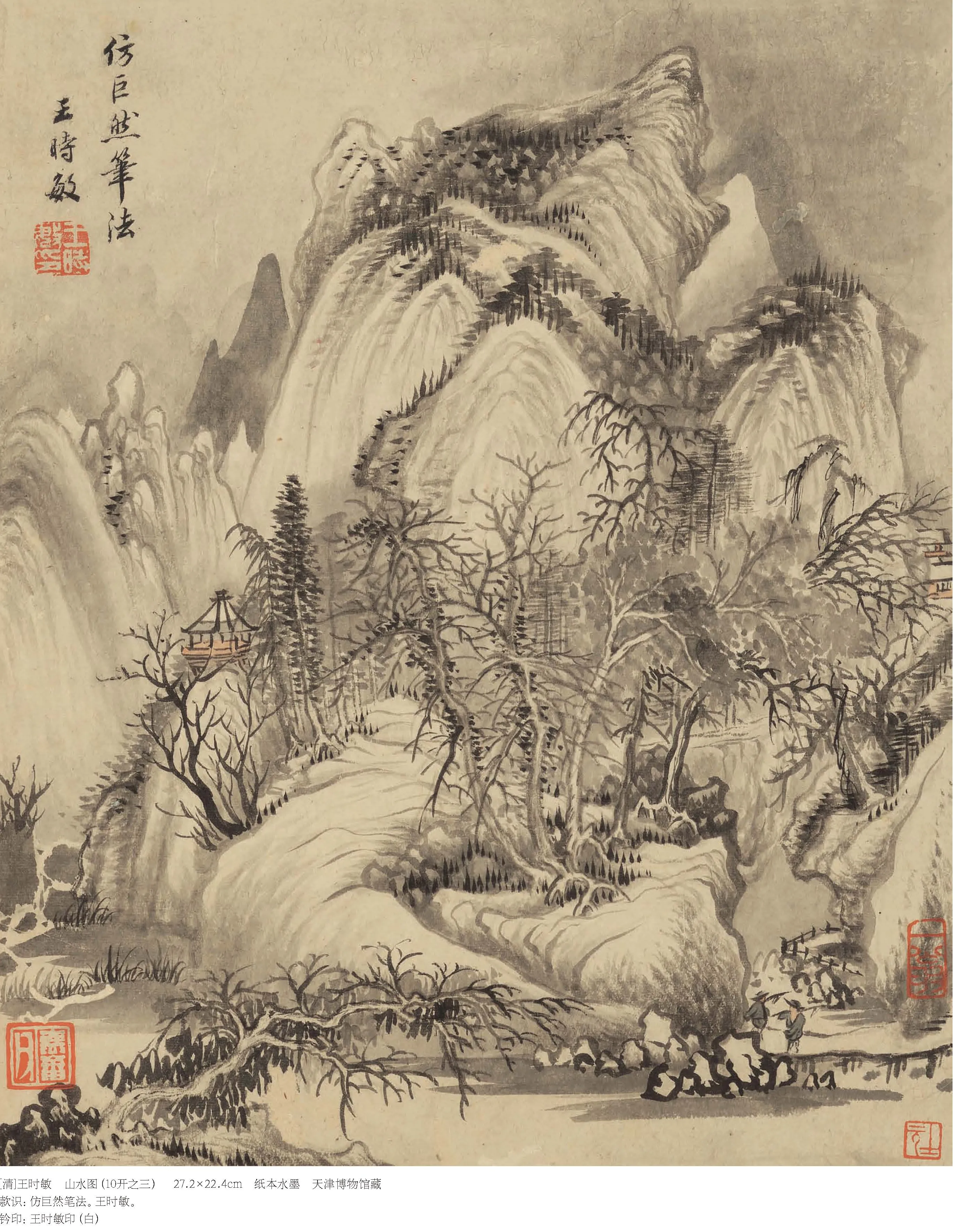

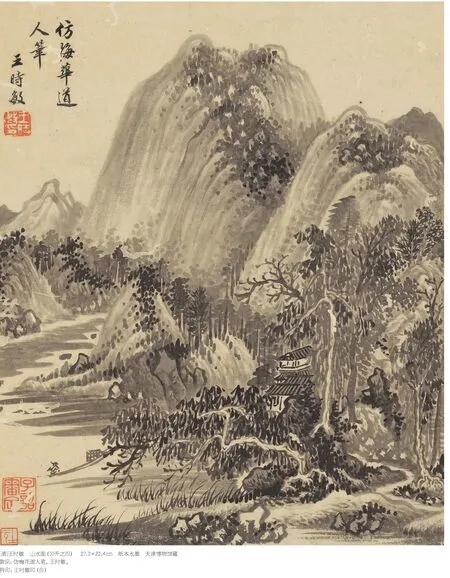

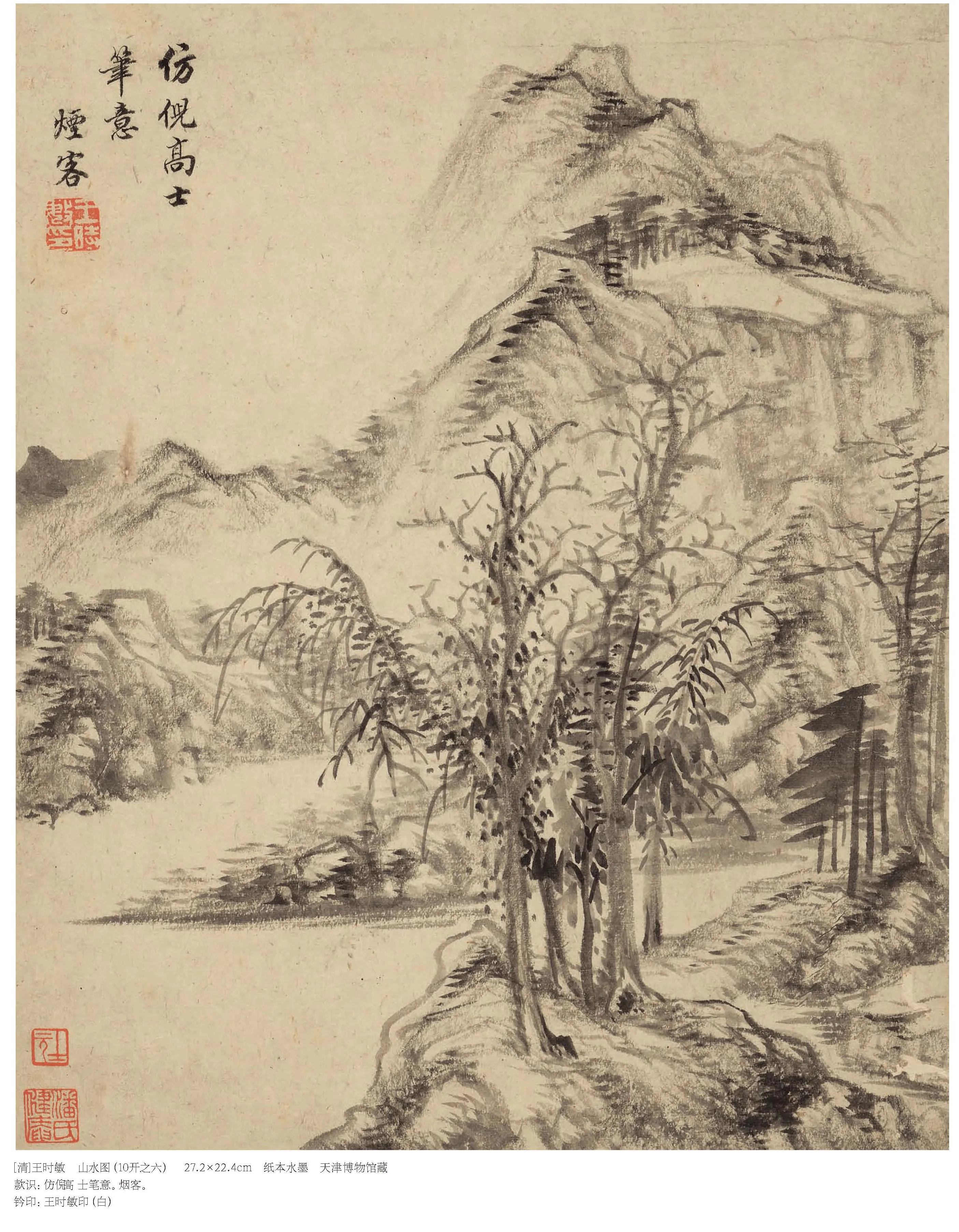

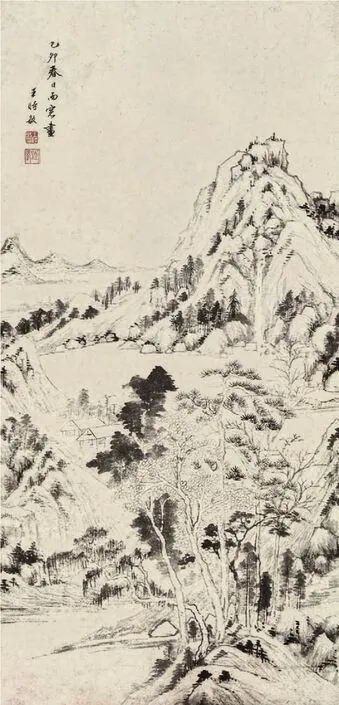

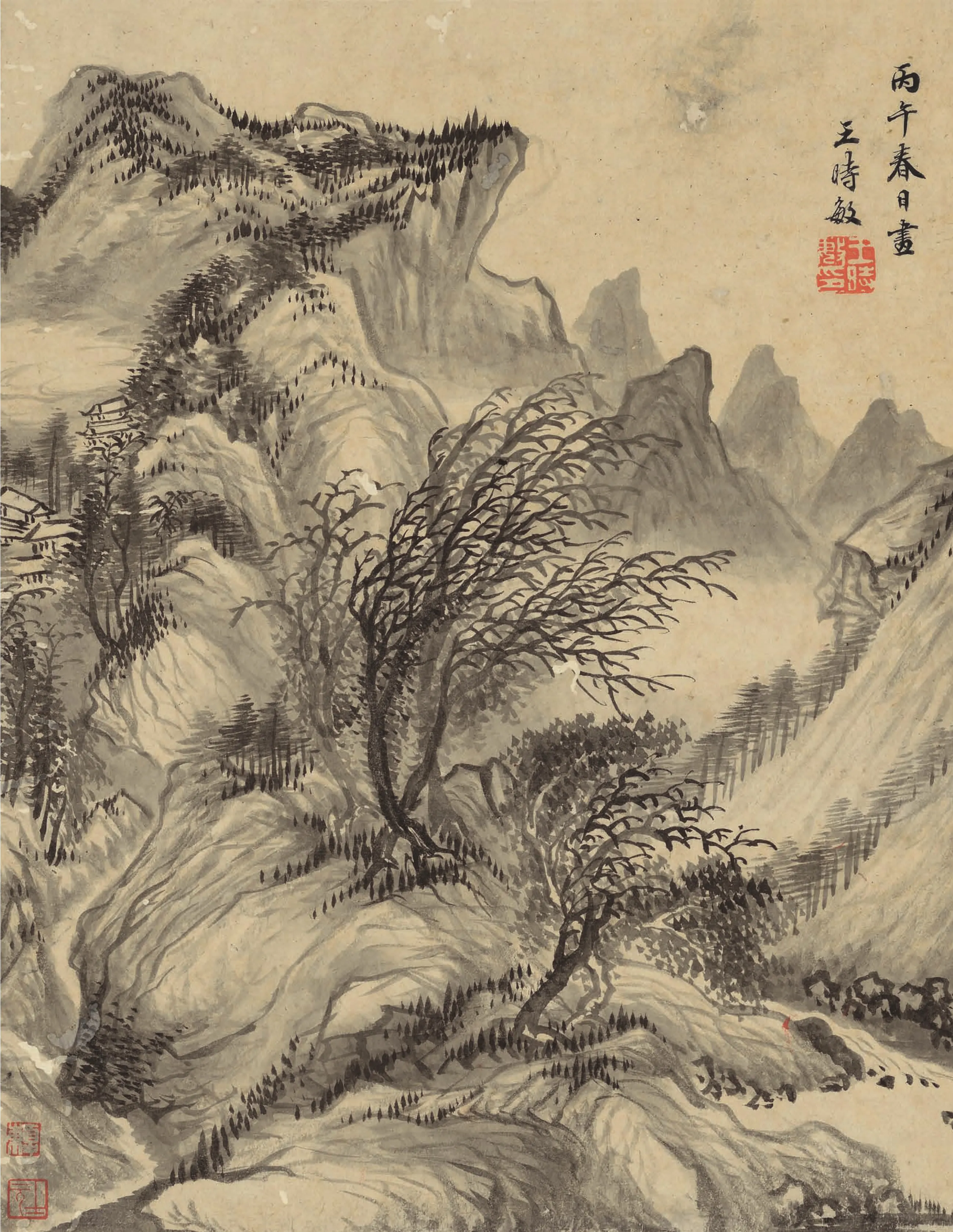

[清]王时敏 山水图(10开之一) 27.2×22.4cm 纸本水墨 天津博物馆藏款识:丙午春日画。王时敏。钤印:王时敏印(白)