国家治理视角下的医生媒介形象变迁

2018-02-12姚泽麟寇静媛

姚泽麟 寇静媛

摘 要: 由于《人民日报》的特殊地位和功能,其所呈现的医生形象实际上反映了国家对医生职业的角色期待和对其职业伦理的边界规定。基于对1949年至2014年《人民日报》全文数据库中有关医生人物报道的内容分析,可以发现该报所反映的医生职业媒介形象变迁逻辑:一方面,《人民日报》所呈现的医生媒介形象明显变得更为“专业”,表现医生技术工作的报道和专业术语日益增多;另一方面,在集体主义价值观依然延续的同时,改革后医生“为人民服务”、“艰苦奋斗”等伦理规范的内涵发生了显著变化,而且“考虑患者的经济利益”成为了一个突出的新道德元素。《人民日报》中的医生媒介形象变迁反映了1949年以来国家治理逐步走向常规化。

关键词: 国家治理;职业伦理;医生;媒介形象;人民日报

中图分类号:D61 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2018)12-0070-11

一、问题提出

每一个职业都有对从业者的角色规范和行为准则的明确要求,我们通常称之为职业伦理或职业道德。这种职业伦理是职业的自我宣称 ① ,其向外界和服务对象表明自己的执业行为规范,对内则通过一系列复杂的机制约束成员行为。由此可见,职业伦理以及更为宽泛意义上的“劳动伦理”或“工作伦理”对于劳动者是极为重要的,其不仅包含了为何从事某种工作的意义和价值,也包括了如何从事此种工作的规范,以及在工作中劳动者之间、劳动者与其他人之间如何互动和相处的各种角色规范和行为准则 ② 。韦伯在新教伦理的研究中就提到,正是由于新教赋予劳动以新的意义,使劳动从中世纪被认为是打发时间的卑下方式,在宗教改革后被升华为具有宗教尊严、体现人的美德的重要途径,从而激励人们为了荣耀上帝而努力工作,资本主义的精神基础由此奠定 。如果没有以新教为基础的工作伦理,今天的西方世界应该会是另外一番模样。

韦伯的研究亦给了我们一个重要的提醒:职业伦理并非一成不变,其受到制度、文化等各种因素的影响和塑造而不断变迁。例如,即使如医生职业最广为所知的“希波克拉底誓言”,事实上都已经历了8次修改。在2017年最新的修订版本中,该誓言增加了“我将重视自己的健康、生活和能力,以提供最高水准的医疗”,从而强调医生应当照顾好自己的健康,否则就不可能为患者提供安全可靠的医疗服务。

基于这一理论视角,我国医生的职业伦理自1949年以来是否也经历了某些变化?如果是的话,这种变化是怎样的?其中是否有延续亦有变迁?这背后的逻辑又是什么?1949年以来,我国在医疗卫生方面取得了巨大的进步,成绩有目共睹。这背后的原因众多,但国家对医疗卫生体系的关键要素——医生职业的干预、管理、引导和规划是一个绝对不可忽视的原因。中国等社会主义国家对医生职业事务的介入是全方位的,国家对医生的选拔培训、执照发放、临床工作、收入报酬甚至职业伦理等都实施了干预,有些则是重构。而随着20世纪70年代末经济改革和社会转型的开始,医生的职业伦理又一次发生转变,以回应新的时代要求。

对医生的职业伦理规范要求的变化,折射的是国家治理模式的转型。毫无疑问,以某种适当的方式保障民众医疗卫生服务需求的满足,这是现代国家的重要职责。由此,对作为医疗服务关键提供者的医生职业进行一定的干预、管理、引导和规划事实上就成为国家治理的内在组成部分。不过,由于中国国家治理的制度逻辑与职业的制度逻辑之间存在诸多矛盾之处,因此在相当长的时间内,国家采取的是压抑专业化或“非专业化”的策略 。而改革后,随着国家工作重心的转移和国家治理逐步走向常规化,国家对职业的态度和期待也必然发生变化。

如果说上述推断成立,那么我们又该如何研究医生职业伦理在长时段中的这种转变过程呢?笔者认为,对《人民日报》上有关医生的人物报道的内容分析是一个可行的路径。毫无疑问,《人民日报》在中国具有特殊的意义。它是中共中央的机关报,是最高决策者意志的部分反映。与西方媒体不同,《人民日报》肩负着宣传和教育的重要功能。正如汤森和沃马克在论述中国的传播体制时指出:“它提出问题,进行论证,并且得出结论;讲道理、进行劝说,试图指导公众接受某个特定的观点;……通过好典型和坏典型来说明如何贯彻政策——应当模仿哪些经验,禁止哪些经验。”《人民日报》中有关医生的人物報道,实际上就是其选取的“典型”。无论是正面还是反面“典型”,都是对国家所期待的行为规范的清晰展示,由此可以作为普通人学习和比照的标准 。因此,具有“榜样”意义的医生“典型”其实向民众传达了、同时也教育了医生群体如何作为才是对的、才是受到国家和人民认可的好医生,而每一个阶段的医生“典型”实际上都反映了不同时期国家对医生职业的角色期待,也折射出医生的行为边界。换句话说,他们的职业伦理在各个历史阶段都被国家所规定和塑造,而《人民日报》上的医生人物报道恰好能够在一定程度上反映国家在不同阶段对医生职业伦理的不同期待。

因而,本文通过对1949年以来《人民日报》上医生人物报道的内容分析,力图呈现出医生职业的形象特征及其变化,挖掘其背后所隐含的不同时期国家对医生职业的角色期待及其变迁逻辑。

二、文献综述与分析思路

一般而言,医生职业形象包括医疗服务技术形象与道德形象两个维度,前者指医疗行业的专业服务水平满足社会的程度,从而给服务对象留下的主观印象;后者则是指医疗从业人员在提供服务过程中所表现出来的素养情操,它具体包括道德修养、服务方式以及行业理念等方面。同样,媒体所建构和呈现的医生职业形象亦可从这两个维度加以描述与分析。

近些年来多数相关研究都为微观研究,采用个案分析和深度报道的方法,而对媒体中的医生职业形象的整体性概述和长时段的趋势分析却相对较少。这些研究一般都认为媒体中的医生职业形象呈现出越来越多的负面色彩,从以往救死扶伤、仁心仁术、全心全意为人民服务等转变为了工作不负责、收受红包和回扣等形象 。这些对医生职业形象的趋势概括虽符合大众的广泛认知,但却缺乏系统的数据支撑,也未区分官方媒体和非官方媒体,而这二者在对新闻的筛选、报道的角度和态度方面均存在显著差异。如前文所言,由于《人民日报》的特殊职能,其所呈现的医生职业形象就很有可能与这些较为市场化的媒体不同。因而我们认为,为了摒弃原本可能存在的价值偏见,有必要对媒体相关报道做量化处理,如此才能更为客观而系统地解读官方媒体的信息传播模式。同时,为克服数据的碎片化和断缺,追踪收集某家媒体在相当长时间内的相关报道,可以较好体现数据的一致性与连续性 。因而,我们收集并分析了《人民日报》自1949年至2014年长达66年的相关报道。

不过,如何将长时段做分期呢?这就要充分考虑我国医疗卫生体制的变迁过程。1949年以来,我国的社会经济体制和医疗卫生体制都发生了剧烈的变化,而这二者又是紧密相连的。回顾我国医疗卫生体制改革的历史过程,结合整个社会经济体制的变革,我们将考察时间划分为1949~1965年、1966~1976年、1977~1997年、1998~2008年和2009~2014年 五个阶段。第一阶段是文革前“十七年”,党和国家形塑医生的职业伦理,力图造就一支“新医生”队伍。第二阶段是文革时期,农村赤脚医生成为亮眼的政治明星。第三阶段是改革开放初期,医疗领域逐渐出现了商品化、市场化浪潮,政府大幅弱化在医疗领域中的职责。第四阶段是市场经济进一步深化的时期,政府开始调整医疗领域的政策,社会医疗保险制度开始建立,政府在医疗领域中的角色开始回归。最后一个则是新医改时期,目前尚在推进中。需要注意的是,这种时间段划分并非绝对,尤其是具体年份,其前后时间并非一种截然不同的断裂关系,而是存在着明显的延续过程和渐变关系。

我们认为,不同的历史时期,国家对医生的职业伦理的期待有所不同。恰如既有的对劳动模范的研究一样,许多研究者都采取一种历时性的视角来考察劳模这种“典型”的内涵变化,背后折射的即是国家对劳动者伦理要求的变化 。如游正林指出:“劳模的评选标准,在很大程度上体现了一定时期内中共中央和人民政府所倡导的行为方式与价值观念,它与当时的社会经济等的发展密切相关。” 这些研究均为我们提供了重要的分析思路。

三、研究方法

本研究采用定量和定性两种取向相结合的内容分析方法。数据描述补充了以往相关研究中偏重深入报道和个案分析的不足,而文本分析则帮助我们更为深入地理解医生媒介形象建构背后的逻辑及机制。为此,我们自建了《人民日报》医生人物报道数据库。我们在《人民日报》全文电子数据库高级搜索的“文章正文”中键入关键词“医生”,将搜索范围确定为1949年到2014年。如此所得的初次筛选结果共28420条新闻纪录。但我们选取的记录严格限定于该报中以医生为叙事主体、表达“医生媒介形象”的人物报道,而不包括一般性的涉医内容。因此,我们通过标题或具体的新闻内容排除了大多数不符合本文研究范围的新闻记录,包括所需编码缺失值过多的记录等。经过二次筛选,我们最终获得的医生人物报道共488条。

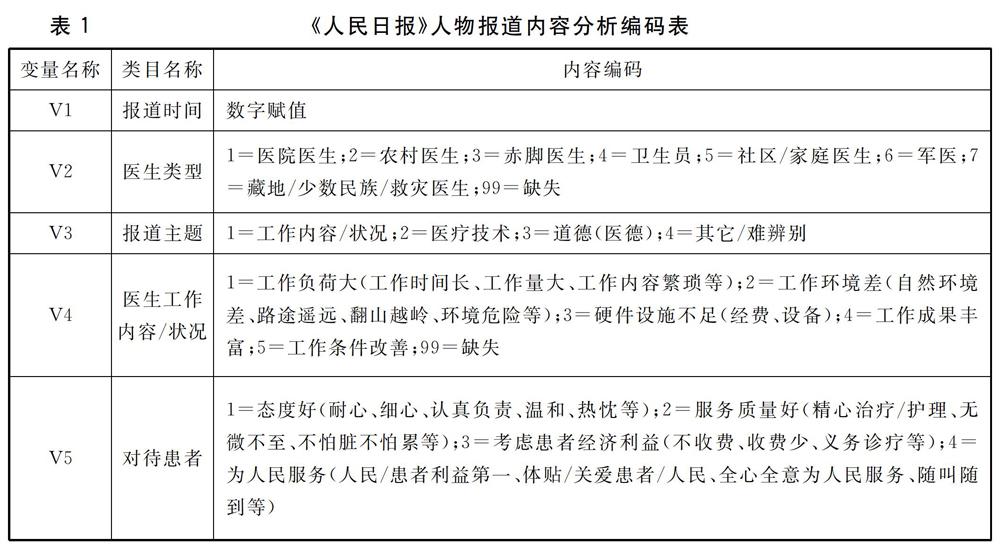

在选出符合分析要求的新闻报道后,我们通过阅读新闻内容,提炼文中信息,将新闻及其内容转换为新定义的类目,即对其进行编码处理。根据研究问题,最终确立了5个变量(如表1所示)。

新闻阅读和编码工作则由研究小组(共5位同学)共同完成,为更好地确定编码变量中的一些赋值,最大程度地保证大家在阅读同一条新闻后给出的编码具有一致性,也为了提高编码的效率,我们采取前期共同编码比对讨论、后期各自编码的策略。对于各自编码过程中所遇到的不确定、拿不准的报道,研究小组及时商量确定。编码完成后,我们也抽取了部分进行检查,并及时更正编码中出现的明显错误。在完整的数据库建立完成之后,利用SPSS对数据进行描述和分析。

四、医生“专家”形象的明晰化

我们发现,《人民日报》上所呈现的医生媒介形象在过去几十年中发生了显著的变化,对此我们概括为医生“专家”形象的明晰化:在改革前,《人民日報》中有关医生的报道更多的是直接刻画医生高尚的道德品质,较少提及其专业知识和技能;而在改革后,医生的专业技术人员形象日益鲜明,其专业性的一面日益被凸显出来。这种专家形象的明晰化具体体现在两个方面:其一,专业化程度高的医院医生占所报道的人员比例明显增加;其二,反映医生工作内容的报道比例提高,有关非医学事务的报道明显减少,而报道中医学专业名词的使用频率显著上升。

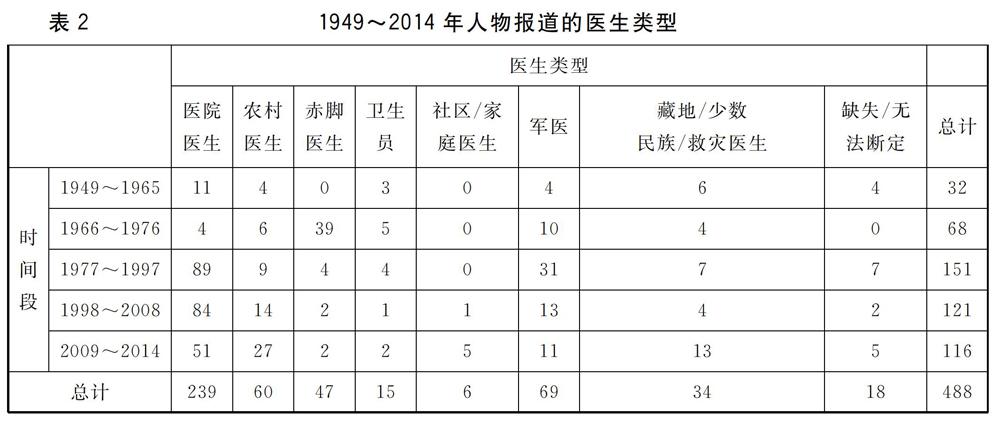

根据488篇人物报道,我们筛选出医院医生、农村医生、赤脚医生、卫生员、社区/家庭医生、军医、藏地/少数民族/救灾医生等七个医生类别。这些不同类别的医生的专业化程度是不同的。医院医生和军医专业化程度最高,而赤脚医生和农村医生专业化程度最低。某一特定阶段对各类医生的报道数量,在一定程度上反映了国家对“红专问题”的看法。安舟的研究指出,在中国共产党看来,知识分子掌握着文化资本,他们很“专”,但他们与旧式的世界观、人生观、价值观紧密相连,尚未经过共产主义意识形态锻造;而革命者和广大的工农阶级却很“红”,他们握有政治资本,信奉共产主义的意识形态,但缺乏文化资本,因此无法有效参与社会主义建设 。因此,在由谁来领导社会主义建设的问题上,就必然面临抉择。这导致了当时发生在各个领域中的红专之争,如教育 、经济生产和卫生行政 。毛泽东的理想是“又红又专”。他在1957年的八届三中全会上指出:“政治和业务是对立统一的,政治是主要的,是第一位的,一定要反对不问政治的倾向;但是,专搞政治,不懂技术,不懂业务,也不行。”“我们各行各业的干部都要努力精通技术和业务,使自己成为内行,又红又专。所谓先专后红就是先白后红,是错误的。” 但文革结束后,“专”开始占据上风。邓小平在1980年明确指出:“专并不等于红,但是红一定要专。” 这意味着党和国家在不同的历史阶段对红与专有不同的强调,而这也清楚地反映于《人民日报》在不同时期所报道的医生类别中。

如表2所示,首先,总体而言,占比最高的是医院医生,也即专业性最强的医生,如果加上军医,那么其总篇数达到308篇,占总数的63.11%。其次,从不同历史阶段来看,各类医生的报道篇数经历了此消彼长的过程。专业性最强的医院医生在改革前被报道较少,文革十年只有4篇,改革前的报道量仅占其总量的6.28%。而改革开放后,对这一类医生的报道量就突飞猛进,一直处于同期所有类型医生报道的首位。相反,赤脚医生的报道量由文革时的巅峰,在改革后迅速降到低谷,以至于改革后近40年间的报道量仅有6篇,而文革时的报道量占比82.98%。

除了所报道的医生类型的显著变化,医生专家形象的明晰化还表现在有关其工作内容和医疗技术的报道比例增加,以及大量医学专业概念和成就出现在报道中。新闻报道主题是指新闻报道的中心思想和基本观点。我们首先将医疗技术形象和道德形象作为报道主题的两个重要取值。此外试编码过程中我们发现有些报道尽管描述医生医疗技术或道德形象,但其新闻主题却是医生的工作状况或工作内容,因此将其作为另一取值。由此我们发现,《人民日报》关于医生的人物报道多聚焦于其道德方面,这一类报道的比例高达52.3%。相比医德主题而言,对医生工作内容或工作状况的报道有121篇,占比24.8%;而对其医疗技术的报道有96篇,占比19.7%(详见表3)。如果考虑到许多对工作内容或工作状况的报道均是通过对医生面对简陋、恶劣的工作环境如何努力工作的描绘和刻画,来显示医生的精神品质,因而实际上也是反映其道德品质的议题的话,那么医德类的报道比例就更高。

分阶段来看,医德主题的报道的相对数量一直较为稳定,都占同一阶段所有报道量的50%左右。但同时,对医疗技术的报道则在改革后有明显上升的趋势。文革时,关于这一主题的报道降到最低,只有3篇,这意味着有关赤脚医生的报道很少涉及医疗技术,这也符合我们对赤脚医生的认识。官方对赤脚医生的推崇并非源于其技术高明,恰恰相反,赤脚医生与医术沾不上边,而具有极强的政治符号意义,这种意义与毛泽东“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的号召和文革的特殊背景相连 杨念群:《再造“病人”——中西医冲突下的空间政治,1832~1985》,中国人民大学出版社2006年版。 。对工作内容的报道在改革后则有先升后降的趋势。根据我们对工作内容这一主题的进一步分析,这主要是由于反映工作环境差、硬件设施不足的报道大幅减少,而反映工作成果丰富、工作条件改善、工作成就突出的报道则显著增加,而这部分报道被我们归入了医疗技术的主题。这种变化具体反映在以下两个方面:

首先,改革后以医生技术形象为主题的相关报道明显增加,在这类报道中,出现了大量关于医生医疗过程的具体描述,其中含有不少专业性的医学名词,如下文对手术过程的呈现:

手术台旁,电针麻仪的指示灯闪烁发光,示波器的荧光屏上,显示着清晰的心电曲线,电钻发出均匀而轻微的声响。明亮柔和的无影灯下,病人神态清醒,呼吸平稳,脉搏正常。医护人员,全神贯注,密切配合。手术在顺利地进行,只见王忠诚和他的助手,先在病人的额部作了一个切口,翻开了香烟盒大小的一块头骨,迅速打开了颅腔。象豆腐那样白嫩、表面布满蛛网一样的血管的大脑,立即暴露得清清楚楚。……王忠诚小心地将一个带有麦粒般大的灯泡的金属脑板,伸进颅腔,轻轻抬起右侧大脑的额叶,仔细寻找视神经和夹在两侧视神经下方的肿瘤。然后,他将病人颅前窝底的硬脑膜,切开手指甲大的一块,用一台精巧的电钻,缓缓地磨穿肿瘤所在部位蝶鞍的前壁骨质,开凿了一条通往肿瘤的“隧道”。再用咬骨钳,把肿瘤前方颅底的骨头,一点点地咬掉,在手术显微镜强烈光线照射下,经过人工“隧道”,轻巧地将肿瘤切除得干干净净,并用国产的“骨水泥”修补了“隧道”。

这一篇对手术过程的描述可以说已经到了极为专业的程度,但通读整篇报道,我们仍然能够读出“专业”之外的用意:医生废寝忘食、不辞辛劳、刻苦钻研、工作认真负责,最终在专业上取得了世界级的成就。可以说,这是改革后《人民日报》在报道医生人物时的常见“图式”。

其次,改革后有关医生人物的报道中频繁出现医生所取得的医疗或科研成果,例如使用“首例”、“开创”、“填补空白”等词汇,以彰显新时期以来我国医生在医疗技术方面所取得的巨大进步:

北京积水潭医院手外科专家韦加宁,从医42年,完成“断肢再植”、“拇指再造”、“功能重建”等各类手术5万多例,是我国手外科界公认的完成手术例数最多、成功率最高、疗效最好的医生。他与李良平大夫在1972年成功進行的“同体断足移植术”为世界首例;他于1975年成功开展的“同体拇指移植术”为我国首例。他在一只只残缺的手指上树起了一座座丰碑。

由此我们认为,无论是否以医生技术形象作为报道主题,改革后《人民日报》对于医生技术形象的描述已经成为一种较为普遍的趋势,这体现了官方日益将医生作为一种专业人士和职业身份来看待,并表达了对其专业性的肯定。简而言之,国家对医生的职业期待从改革前侧重于“红”转变为日益强调“专”。而这种转变的逻辑亦贯穿于《人民日报》有关医生具体的职业伦理的内容上。

五、医生工作伦理的职业化

尽管对医生道德层面的报道一直占据主导,但报道中所显现的具体的职业伦理内涵却随着时代变迁而发生了微妙的变化。概而言之,改革前的报道中所反映的医生职业伦理是“总体性”的,说是职业伦理,倒不如说是“普适性”的工作伦理,因为这种所谓的“职业伦理”是不分行业的,甚至可以一字不改地套用到其他职业群体。而在改革后的报道中,医生所被期望的工作伦理逐渐与其他行业的工作伦理区别开来而具备了其自身的“特点”,伦理规范要求更为具体。医生工作伦理的职业化主要体现在以下四个方面。

(一)服务内容与对象的具体化

首先,“为人民服务”的期待贯穿始终,但其内涵发生了变化,即医生提供医疗服务的对象和要求变得具体化。作为1949年后团结不同背景的医务工作者的口号,“医学是为人民服务的”迅速成为医学界的统一思想,并且这一职业伦理作为中国医学伦理的主流意识一直保持到20世纪90年代。而通过对《人民日报》医生报道的分析,我们发现这种职业伦理延续至今,虽然色彩有些淡化。但与此同时,变化也在悄然发生:在绝大部分报道中,“为人民服务”的医学伦理已经转变为对患者良好的态度和对生命负责的职业道德。

改革前,医生的服务对象被限定于笼统的“人民”,“为人民服务”是对医生、也是对其新社会中的所有人的总要求。那么如何“为人民服务”?我们发现,社会主义道德框架下的“为人民服务”不仅仅局限于西方医生职业伦理所包含的关爱、体贴患者,而且有更为宽泛的“职责”与“义务”:医生在日常工作中应当不知疲倦,时时刻刻心系病人,对广大人民群众应该具有无限的耐心、更强烈的责任感和使命感,应当满足病人的一切需求而不顾甚至牺牲自我利益。

李培祥想的是人民,唯独不想他自己。平日,只要患者捎个口信,不论山再高,路再险,雪再大,他总是冒着严寒出诊。李培祥把病人当亲人,又打针,又送药,又烧水,用自己的酥油、白面为病人做饭。

为“人民”解除病痛,且对病患的各个方面(而不仅仅是病痛方面)都关照得无微不至。但到改革后,医生所服务的对象范围具体到了“患者”,而在具体如何服务这个问题上,该报所报道的医生形象反映出来的更多是一种从医生的职业属性出发对患者负责的职业道德,其中涵盖了患者生命第一,在服务过程中提倡关爱、友好的态度,以及尽量为患者排忧解难的责任观念,但通常不涉及病患的其他方面问题。这些都是区分度极强的道德要素,由此将医生与其他职业区别开来。

(二)艰苦奋斗精神的内涵变化

“白天工作”、“研究到深夜”这套熟悉的官方话语模式早在改革前就被用来描绘医生忘我地工作和学习的精神。但不同的是,改革前《人民日报》对医生这种精神的刻画,更多的是描述医生刻苦学习毛泽东思想和其他政治材料,强调实践经验和实际应用的重要性。而改革后,知识分子用于学术的时间大大增加,而对政治学习、劳动经验和实际应用的强调就弱化了 。因此,尽管艰苦奋斗作为改革前的政治文化遗产被官方保留,但其内涵已经发生了明显的转变,即由特殊政治运动背景下“不怕吃苦”、“坚持不懈”的精神日益发展为一种在医学领域中“刻苦钻研”、“勇攀高峰”的品质,其所呈现的更多是医生如何攻克医学科研难题,以及在医疗科研领域中“废寝忘食”、“反复琢磨”的精神。以下便是改革后一段典型的对医生刻苦钻研精神的描绘:

从参加工作那天起,乔淑萍就把掌握医学领域最前沿的技术作为自己的职业追求。为了挤出时间学习,她常常要把孩子哄睡了,再爬起来看书;工作中遇到疑难杂症,她更是经常研究到深夜。

(三)个体利益的呈现

我们发现,在改革后刻画医生典型、建构医生形象的报道中,医生在面对病人的生命健康时,一定的牺牲精神仍然是提倡的,然而区别于改革前近乎道德“完人”的形象的关键或许在于其中可能存在的利益权衡,医生个体的利益得到了一定程度的呈现甚至认可。例如,同样还是在关于乔淑萍的报道中,

无论白天黑夜,风里雨里,只要一接到医院和患者家属打来的电话,她都会在第一时间赶到患者身边。有一年冬天,外边正下着大雪深夜,飞飞发起高烧来。这时医院来电话,一个脑膜炎患儿病情危重。乔淑萍撂下电话,起身就要走。儿子小脸烧得通红,眼巴巴地看着妈妈。儿子、患者,哪个更重要?瞬间的犹豫后,她还是推开了家门。她从死神手里夺回了患儿的生命。当她心急如焚地跑回家,儿子依然在高烧。见到妈妈,儿子张开干裂的嘴唇,无力地说:“妈妈,你才回来……”这一声,让乔淑萍禁不住泪如雨下!已经数不清有多少个这样的夜晚,她舍下儿子,守在患儿身边;也记不清有多少回,儿子趴在窗口,盼着妈妈早点回来。每当这样的时刻,乔淑萍心里都充满自责和痛苦。担任儿科主任10多年来,她没在家过一个除夕。儿子小时候经常问妈妈:“为什么我有病的时候你不管我,老是去管别的小孩?”乔淑萍总是满怀歉意地说:“有很多孩子的病比你重,儿子,妈妈不能只为了你,放弃那么多小孩的生命。”

这种在“小家”和“大家”之间的微妙权衡,显示了主人公的犹豫心态,虽然她最终还是选择了“大家”。但下面这位医生最终选择了“小家”,尽管她还心系她先前支援过的西藏地区:

何薇付出了很多。当年的同伴许多已陆续返回内地,家庭面临的实际困难迫使何薇提出了回沈阳的申请。但她依然惦念着西藏妇女儿童的健康,谈起西藏医药上的落后,她的眉宇间染上一层忧虑。

在改革前大量的赤脚医生报道中,《人民日报》将其塑造为“毫不利己专门利人”的伟大无私形象,典型的“图式”便是当村民和家中亲人同时生病时,赤脚医生会坚决地选择村民,而将亲人的健康甚至生死“置之度外”。然而在改革后大量的人物报道中,我们却很少再看到类似的情况,上述片段对医生心理的刻画可能更为真实,当家人和患者同时有需要时,表现出一种纠结心态。我们认为,这体现了《人民日报》在建构医生道德形象时将人性个体的一面也包含在内,对医生基于“小家”的利益考量采取了一定的宽容和认可态度,而不是一味地扩大其无私的道德品质以致接近于道德完人的形象。同时,《人民日报》的人物报道不再硬性强调“毫不利己专门利人”的集体主义观念,而是侧重于对“乐于奉献”精神的提倡,即不再强制要求医生任何时候都必须表现出大公无私的品质。可见,改革后对医生的集体主义的伦理规范要求在一定程度上有所软化。

(四)新道德元素的出现

在改革后反映医生职业伦理的报道内容中,出现了“考虑患者经济利益”这一新道德元素。如何对待患者是医生职业伦理的重要构成要素。根据分析,我们将所有涉及医生如何对待患者的职业伦理分为四个方面,分别是“态度好”、“服务质量好”、“考虑患者经济利益”和“为人民/患者服务”(详见表1)。根据表4,第一阶段提到态度好和为人民/患者服务的文章占比最高,而赞扬医生考虑患者经济利益的文章只有3篇,仅占7.5%。赞扬医生考虑患者经济利益的文章占比在第二阶段更是降低到2.94%,而同期,赞扬医生为人民/患者服务的文章则有50篇,占比为49.02%,为各个阶段最高。此后,这一特质的占比在后三个阶段均在20~30%之间。而在改革后,医生考虑患者经济利益似乎成了医生对待患者的最重要品质,从第三到第五阶段分别占比20.41%、30.46%和39.87%。在最后两个阶段,这都是同期占比最高的品质。

那么,“考虑患者的经济利益”这些新道德元素究竟意味着什么?通过对相关文本内容的分析,我们发现这主要是指医生在医疗活动中不开大处方,为患者精打细算,尽可能减轻患者的经济负担,这种情形在90年代中后期之后愈加明显:

平均单张处方不超过80元,有的甚至低至2毛。从医25年,汉口医院金桥社区卫生服务中心医生王争艳只有一個心得:能治好病,是合格的医生,能花最少的钱治好病,才是好医生。……王争艳说:“任何一种病,都有可开可不开的药,都有高中低价位的药,就看医生一支笔。”“我本来就是他们中的一分子,开高一点贵一点的药,我下不了手。”

与此相关的另一个新道德元素是“廉洁”。《人民日报》使用大量笔墨建构“清正廉洁”、“一心一意为患者省钱”的医生形象与现实生活中某些医生收红包、吃回扣等利用职务谋私利的行为形成鲜明对照,反映了国家对医生在红包回扣泛滥、物欲横流的金钱世界里能坚守救死扶伤的白衣天使使命的期待:

“永远不吃病人一顿饭,不收病人一分钱的礼,不拿病人一个红包。”这是刘恒亮二十几年坚守的铁律。病人送来的红包,他要么直接拒收,要么由护士长交到患者的账户上……他对送礼者严酷,对病人却如亲人。“既要治好病,又要少花钱,老百姓攒点钱不容易。”做手术时,他常说:“看看造影剂还能不能再挤出来点,能省就省。”

這些新道德元素的凸显反映了经济改革后政府弱化医疗服务和医疗保障职责的历史事实。由于市场改革和效率思维侵入到各个领域,加之公有制企业的大量改制、兼并、破产等,原有的劳动医疗保险体制难以为继,居民自付医疗费用的比例与日俱增。与此同时,医生追逐经济利益的倾向被最大程度地激发,导致了过度医疗、红包回扣等顽疾的普遍发生 。于是,医生职业伦理的内涵也发生了相应变化。什么是一个有道德的好医生?不开大处方、不过度医疗、不收受红包、不接纳回扣——总之,既能为患者省钱又能治好病人疾痛的医生就成了新时期医生职业伦理的重要标准。

不过,与现实形成强烈对照的是,《人民日报》上的医生多以正面报道为主,而较少揭露批判。这是因为党报属性及其所承担的政策宣传和舆论引导功能,《人民日报》不会随意建构一种脱离实际或自身利益的医生形象,“不开大处方”、“为患者精打细算”、“廉洁”其实彰显了官方对于社会现实的回应方式。这可以被视为一种“反向激励”的措施——积极弘扬正面的医生道德形象,以此鼓励医生群体并起到一定的教育和示范作用。当现实与政策发生不兼容时,将媒体事实报道的属性转变为模范教育功能或许是国家保持逻辑自洽的一种宣传策略。

六、结论与讨论

通过对1949年至2014年《人民日报》上有关医生的人物报道的内容分析,我们发现60多年来的总体趋势可以概括为以下三个方面:

其一,反映医德的报道占比稳定,这体现了《人民日报》一以贯之的宣传和教育使命。可以说,1949年以来,虽然国家在“红专”问题上的选择由改革前突出“红”转变为改革后强调“专”,但改革后官方建构医生形象的逻辑基础并未改变,即根据社会主义的核心价值伦理定义符合国家和人民利益的医生形象,并界定其职业伦理的边界。

其二,集体主义的价值观一直是医生职业伦理的核心内涵和基本原则,在这种价值规范的引导下,医生不只需要对个体的患者负责,而且需要对全体人民的健康负责。尽管如此,我们仍然看到了一些一以贯之的职业伦理要求背后具体内涵的变化。首先,虽然医学“为人民服务”的卫生伦理始终作为核心观念一直引导着医生的医疗卫生实践活动,但以精湛的医疗技术服务于国家科研和人民的健康事业作为新时期的新要求也被官方纳入到医生的职业伦理范畴之中。其次,在改革后,医生所应服务的对象更为具体,其所应提供的服务内容和方式也更为专业化,与其他职业的道德规范的区分度增强。再次,虽然刻苦钻研和艰苦奋斗精神一直都是国家对医生职业伦理的基本要求,但改革前这种伦理规范强调的是政治学习、磨练意志和实践应用,而改革后则更为强调学习钻研医学专业知识和技能以及攻克医疗科研难题。

其三,“考虑患者的经济利益”成为了改革后日益被强调的职业道德元素。尽管在改革后“为人民服务”仍然不断出现,但“考虑患者经济利益”的报道频次日益增长,同时,“廉洁”、“不收礼物”、“拒收红包”等从几乎不曾出现到有了大幅增长,正逐渐成为新时期官方话语中医生道德形象的新型标签。这种对医生职业道德期待的变化,反映的是改革后社会转型和医疗卫生体制的变化所导致的对医生职业伦理的新要求。

基于《人民日报》的特殊地位和所承载的职能,以及我国的宣传体制,笔者认为,该报所呈现的医生媒介形象,在一定程度上反映的是1949年以来国家治理模式的转变。改革开放后,在邓小平提出“发展才是硬道理”的口号下,社会经济、国防、科技等层面的发展与进步成为新时期国家政权正当性的重要体现,社会治理模式也由“运动型治理”走向了常规化的“制度型治理”,实现社会主义现代化发展成为改革后党和国家面临的首要任务。在这种现代化的发展逻辑之中,党和国家与知识分子、技术专家刻苦钻研的专业探索和学术追求目标较为一致,由此党和国家日益重视对技术专家的培养,对“专”的强调压倒了“红”,专业和专家成为国家追求现代化目标的重要基础。同时,社会主义现代化的政治体制模式其实表达了党和国家对于专业主义一定程度的接纳,即“为了恰如其分地处理某些问题,有必要利用专家的知识”这一专业主义观点在改革后已然得到官方的普遍认可 。这也体现了国家诉诸于制度而非运动的常规化治理模式的基础原则。可以说,本文所发现的《人民日报》在改革后对医生群体专业技术形象的关注持续上升正是国家治理目标和治理模式转变的直接反映。

总之,根据对《人民日报》中医生人物报道的分析,改革以来“为人民服务”的卫生伦理逐渐转变为一种更为具象的对患者负责的专业精神。这体现了改革以来国家和社会走向常规化的治理路径。在这种常规化的治理模式下,专业发展是必要且被提倡的,由此医生作为一种专业日益得到党和国家的认可,而官方对医生的道德话语建构也从改革开放前的“社会主义道德”框架转变为一种“专业”的道德框架。

The Change of Doctors Media Image by

the Perspective of State Governance

——Based on Relevant Reports of Peoples Daily from 1949 to 2014

Yao Zelin Kou Jingyuan

Abstract: Based on the content analysis of doctor-related reports in the full-text database of Peoples Daily from 1949 to 2014, this paper depicts the change of the medical professionals media image reflected by Peoples Daily , and analyzes the logic of the change. Due to the special status and function of the Peoples Daily , its doctors image actually reflects the states expectation of the role of the medical profession and regulation of the boundary of its professional ethics. The study finds that, on the one hand, the doctors media image presented by Peoples Daily has become more “professional,” for reports and professional concepts referring to doctors technical work have been increasing day and day. On the other hand, while the values of collectivism still continue, the connotations of ethical norms such as “serving the people” and “hard work” have changed significantly after the Reform, and “considering economic interests of patients” has become a new prominent moral element. The change of the doctors media image in Peoples Daily reflects the gradual regularization of state governance since 1949.

Keywords: State Governance; Professional Ethics; Doctor; Media Image; Peoples Daily