再见,浙江村

2018-02-08高海博

高海博

北京南三环外大红门那块名为“财富之门”的LED广告牌很久没被点亮了,但可能已经没有人在意。京温商场与大红门服装商贸城外到处都有推着小车前来买货的顾客,只是繁华的表象隐含着难言的动荡,这个中国北方最大的服装集散中心正面临着疏解。

“这边生意是完蛋了,来年还不知道要做什么。”东北人王蓉以切身感受对《第一财经周刊》说,“新闻里每天报道搬走搬走,顾客都不来了。”她已经在大红门地区卖了超过十年貂皮大衣,这一次她明显感受到“人变少了”。

大红门区域的前身是“浙江村”。1980年代,浙江温州的一些商人背着布匹与针线北上,落脚这片区域做起了服装生意。带着浙商的灵活和精明,他们在这里从露天摆摊到形成商店街,直至最后繁衍出一个巨大的商品集贸市场。

现在,从北京南三环木樨园桥至南四环,方圆近10平方公里的土地上活跃着近50家批发零售市场,涉及约5.7万从业人员—某种意义上,“浙江村”就像是北京城里的义乌。但也正因为在北京,这片区域在首都的历史进程中,一直被打扮,被塑造,被升级。

自2014年开始,北京把对非首都核心功能的疏解提上议程,大红门地区这样的批发市场就在其列—在北京更为宏大的城市叙事面前,它完成了历史使命,需要新的替代—对于生活在这里的很多人来说,是时候跟浙江村,跟大红门,跟北京说再见了。

在北京卖了二十年窗帘布的钱桂松,2017年彻底离开了北京。他此前做生意的连发窗帘市场被划为疏解对象,“2017年7月,合同期限一到,(上面)就让我们搬走。”钱桂松叹了口气,对《第一财经周刊》说。

1996年11月,钱桂松带着布料与几千元钱从浙江余杭老家来到大红门,第二天便租了附近的门市部开门营业,当时整个大红门地区做窗帘布生意的不过二十几家。

钱桂松还记得自己最初的店面只有二十几平方米,吃、住、干活儿都在里面。店铺的前面用来展示,后面则用于加工制作,白天把客户预定的窗帘加工完,晚上就直接打地铺,“拉上卷帘门就睡觉。”

严格意义上说,钱桂松当时经历的其实已是“浙江村”的升级版本,他的同乡已经结束了一开始的街市状态,相继搬进新建的商场,生意和生活有所分开。至于浙江村最原始的样貌,真就如同钱桂松租的第一个门市部那样,所有人在一个集中区域内卖货、加工、生活,再加上南北方语言和生活习惯的差异,这一大片区域就像一个独立王国。

相应的,因为流动人口过度集聚于浙江村内,这个区域也一度变为“脏、乱、差”的代名词。1995年,丰台区开始第一次“大清理”行动,各类违建的大院、市场、经营摊点一律取缔,取而代之的是京温商场、大红门服装贸易城这样的规范市场。自然生成的“浙江村”走上正规化的同时,也纳入了新的管理秩序,成为城市肌理的一部分,它的面貌与命运开始被社会发展的进程“打扮”。

商业中心的地位越凸显,“城中村”的底色就瓦解得越多,它的居住、生活功能被转移,商业贸易功能则无限放大。从1996年开始,大红门区域陆续兴建了新世纪、天雅、福成、龙湫、天海等20个市场,除了服装,鞋、窗帘、床上用品等一系列小商品城也开始兴建,产业聚集效应明显。

这些市场的兴建者大多是所在的北京南苑当地乡镇及村委企業。与京温商场相隔一条马路的大红门服装商贸城由鑫福海工贸集团所有,这家公司是属于南苑乡果园村的集体所有制企业,其董事长陈重才曾任果园村党委书记。鑫福海工贸集团也是大红门地区最核心的投资商,包括福成、鑫福海、金泰彤翔等多座商城都归其所有。

商业市场的建立不但让陈重才这样一个从前城乡结合部的村官变为掌管数亿资产的企业家,也让一部分精明的浙江商人看到了新的机会,他们开始跳出原本从事的服装行业投身房地产。

浙商与村委还因此形成了利益共同体,他们有着不同的分工体系。通常的模式是,村委保障用地与基础设施,浙商则负责说服商户入驻到自己的商场。2002年,钱桂松所在的老市场面临拆迁改造,就是由不同的浙籍商人牵头,旧商场很快拆分为四五个不同商场,这些牵头人依靠各自关系、人脉说服他们的同乡商户入驻。

这些新商场的运营越来越正规化,比如不再允许在店里做加工和住人。“正规化”同时使得店铺与档口成为有效资产,先行一步的浙江人于是又率先做起了商铺承包,再转租给安徽、四川、东北等地后来的经营者。

长期跟踪“浙江村”的人类学家项飙发现,这一阶段的“浙江村”经济已明显分成两部分:一是盖市场出租摊位;二是发展服装生产及连带产业。

简陋的批发市场被商贸城取代,加工作坊也被有品牌的服装厂取代,随着进入这里做生意的门槛越来越高—京温商场一个不到10平方米的档口,现在年租金已达15万元,“浙江村”不再是当年那个背着针线就能进入的地方了,它已经完成了自己的第一轮财富积累,白手起家的财富故事在这个时期愈发变少。在一篇关于“浙江村”后续发展的观察文章中,项飙写道:各种生意的资本集中程度大大提高,没有本钱的小户很难进入。

从2002年一直到2008年奥运会之前,大红门地区都处于新秩序的重建期。2006年,丰台区南苑乡时村的4万平方米违法建筑被拆除,北京媒体报道:“浙江村”最后一块残留地彻底消失。“浙江村”的“城中村”的身份就此终结,它“商业市场”的身份此后更为清晰。

正是在新秩序重建期内的2002年,25岁的马其芳被杭州总公司派驻到北京开始做窗帘生意。他对北京的印象就是又破又冷,还要住平房,“当时在老家杭州都不太见到平房了。”马其芳说。

凭着年轻敢闯,加上总公司的品牌设计支持,马其芳很快立稳脚跟,在第二年便以代理商形式负责总公司业务。“钱总属于第一代来北京打拼的,我们还好,没受多少苦。”马其芳与钱桂松互相认识,两个人也是很好的朋友。

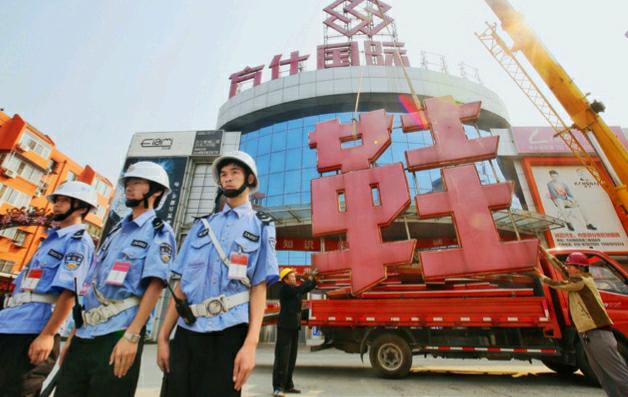

据钱桂松回忆,这一时期在大红门做窗帘布生意的浙江商人已有200多家,他在连发窗帘市场租下200多平方米的门市,员工有十几个人。马其芳也在奥运会之前搬到了与连发市场只有一条马路之隔的方仕窗帘城,层高也更高,有了更好的展示空间,员工数量达到了三十多人。

北京奥运会后,窗帘布的市场也更加向好。4万亿经济刺激政策直接催生了房地产市场的快速发展,房子越建越多意味着对窗帘的需求越来越大,马其芳的生意也越做越大,他随后在北京买了房子定居。

大红门商圈此时已成为北方最大的服装贸易市场,它也被赋予了新的时代意义。2006年,北京市丰台区“十一五”规划纲要提出,大红门要建设成“时装之都核心区”,成为丰台区的“四大经济板块”之一和“北京市第六大商圈”; 2008年,北京市把大红门确定为首都文化创意产业集聚区,明确北京时装之都核心区(Clothing Business Center)的建设目标,陈重才为此还主持开展了一系列服装节与服装概念设计大赛。

规划者对这片区域的想象是一个现代、光鲜的商业中心。然而,商场上游的产业链并不足以支撑光鲜的设想,鞋服商贸生意的加工环节在此时并未得到补强。

朱光的父母在他出生之前就已经在京温商场卖衣服了,他们的档口除了批发还包括零售。二十多年来,他们的进货渠道从南三环的手工作坊一直到南五环的小工厂,升级换代远没有大红门市场那么快。

大红门区域的服装批发市场一般有两种业态,一种以批发为主,从北京五环外的服装加工厂进货,然后销售给来自内蒙、山西、东北等地的批发商;还有一种以零售为主,从北京周边或者余姚、广州进货,销售对象则是北京地区的消费者。

何薇与朱光父母一样,他们的进货渠道都来自北京的城乡结合部,不同之处在于,何薇的档口所在是批发市场,每天早上五点营业,到中午停业。她每个星期都要开着她的五菱面包车到周边加工厂进货,服装厂与商铺分别经营,但这并不妨碍合作关系,谁的货能跟上潮流、质量好,就从谁那里购进。

距离大红门更近的大兴是服装加工厂的一个聚集地。据项飙考察,1990年代后期,因为国企改革力度加大,北京郊区的不少小型国企破产,它们开始向服装加工商出租厂房来支付职工的基本收入。旧宫南小街周边的工业大院成为一个重要的聚集点,从这里生产的产品源源不断地送入十公里外的大红门。

危险也正在迫近。这些加工厂设施陈旧,工人的工作住宿集中,它们成为新的“城中村”。2011年,一场大火就发生在旧宫的南街三村,火灾面积超过300平方米,造成18人死亡。6年之后,2017年11月18日,在旧宫向南不到8公里的新建村再次发生大火,同样的故事几乎按照相同的剧本上演。

因为新建村的大火,大红门疏解工作被极速推进,几年前“北京时装之都核心区”、首都文化创意产业集聚区的规划,此时没人再提起。

政府为这次疏解定下的截止时间为2017年,2020年则完成整体搬迁。在京津冀一体化的大前提下,河北白沟与永清成为新市场的承接地。但尴尬的是,对于窗帘、服装等以零售为主的业态来说,把商场搬到河北意味着可能失去北京最大的顾客群,那生意也无法继续。

但是外移已经成为不可逆转的事实。钱桂松意识到这一点,他很清楚自己只有选择离开,“去河北做不下去”。而且,之前的市场没有给他任何赔偿,据他估算,这场突然的“疏解”让他新装修的店面无法再用,加上原料,损失了100多万元。他的很多同行也選择离开。在鼎盛时期,与他来自同一个乡镇的还有130多家,现在只有30多家还在坚持。

马其芳也知道没法去河北,因为自己的家人孩子都在北京,而且他的窗帘产品每套都在1000元以上,河北本地的消费者并不一定适用。他打算“内迁”,进驻居然之家或者红星美凯龙这样的家具市场里,继续“升级”。

“其实,窗帘行业本身正在一个升级过程,只是疏解猛推了我们一下。”之前他已经在考虑进驻居然之家,这一次他得加快脚步了。没有疏解之前,马其芳所在的窗帘市场门市开出40万元的转让价还有人争,现在已不会再有人要了。

王蓉也不打算与市场续约,她并不知道2018年该做点什么,但确认不会去河北。“零售的现在去河北只能等死。”她说,一个市场起来总要“养一阵”。

河北的白沟市场已经养了3年,可并不见成效。2014年白沟新城与北京市丰台区签署《战略合作协议》,引导商户迁移,原本已有1500多家商户入驻,但是据《华夏时报》2017年4月报道,经实地走访发现,目前商户已不到30家。

而这些等待被疏解的人,他们用近二十年的时间养成了一个“大红门市场”,现在,已经没有精力与热情再去养下一个了,有人心灰意冷离开,有人继续留在北京,有人还在四处徘徊。

在京津冀一体化的图景里,白沟与永清的硬件或许已经能满足承接要求,租赁、物业费用相较北京还更优惠,但类似交通、人流、消费力这些隐性的需求却没有人解决。正如我们在采访中看到的,“哪里是首都、哪里是配套”的官方规划很容易做,但大红门的生意人都有自己的打算,并没有那么容易被配套。而北京,被疏解掉的则可能是来自民间的真正的商业活力。

“2017年年底应该是浙江村的又一个发展节点。”在马其芳看来,这是需要作出选择的时候,就像很多年前他们选择进驻哪个市场一样。

何薇听说,京温商场在过年之后也可能关闭。不确定的消息一直在商户间口口相传,这种不确定性也加剧了他们的无奈与焦虑。

唯一可以确定的是,浙江村或者大红门商圈即将成为历史进程中的一部分,这个在北京自下而上的商业聚集体最终得到了自上而下式的回应。