中国化马克思主义个体宗教心理发展观的理论构建

2018-02-06陈永胜

陈永胜

(浙江师范大学 应用社会心理研究中心,浙江 金华 321004)*

在笔者看来,中国化马克思主义个体宗教心理发展观的理论构建,必须以中国化的马克思主义宗教观为基石。

那么,中国化马克思主义宗教观的核心思想是什么呢?按照笔者的理解,这需要围绕中华人民共和国宪法规定的“宗教信仰自由”政策进行准确解读。在社会主义初级阶段的中国,公民既有信仰宗教的权利,也有不信仰宗教的权利,二者是辩证统一的。从这种辩证统一的整体观出发,党和国家既大力引导信教群众爱国爱教,逐步使宗教生活与社会主义相适应,又严格遵循从严治党的方针,把共产党员不信教、坚持无神论信仰的主张落到实处。

依据以上对于中国化马克思主义宗教观的完整理解,本文将着重围绕涉及个体宗教心理发展特点及规律的三大关系,即先天与后天的关系、内因与外因的关系、连续性与阶段性的关系,进行初步探讨,并以此作为本项目量化研究和质性研究的理论指导。

一、先天与后天的关系

在个体宗教心理的发展中,一个人的宗教信仰是出生时便从娘胎里带来?还是在后天的生活环境中,受到社会环境影响而逐渐由自然人发展成为社会化的成员,并逐步形成个人的宗教信仰?这是在研究个体宗教心理发展特点及其规律时必须回答的首要问题。

在西方热衷于个体宗教心理发展研究的理论家那里,一个人的宗教信仰无疑是从娘胎里带来的。

霍尔(1846—1924)是第一位从信仰发展角度探讨个体宗教心理发生问题的学者,他的基本观点集中于进化的作用。在他看来,灵魂和肉体一样是进化的产物,就像胚胎的发育那样。[1]在宗教信仰方面,“个体的发生概括了种系的发生”,“儿童的无意识置于上帝之中”。①埃里克森(1902—1994)作为新精神分析学派的代表性人物,虽然开始重视后天因素对于个体宗教心理发展的影响,但在“他的理论深处仍然保持着弗洛伊德理论中的生物学化观点”。②例如,埃里克森把婴儿发育过程中由于内部刺激带来的不愉快体验,归结为“这种可怕的印象,犹如《圣经》中传说的那样,因为偷食禁果而惹怒了上帝,地球上第一批人永远丧失了可以毫不费力地随意取用属于他们自己的东西的权利”。③福勒(1940—2015)对于个体宗教心理的起源问题更是直言不讳,他强调,“信仰发展研究证实了这一判断,即人类是受基因支配的——就是说,人类从出生便被赋予——在信仰中发展的准备”。④总括霍尔、埃里克森和福勒等人这些形形色色的不同观点,说到底,无非是“遗传决定论”在个体宗教心理起源问题上的具体表现而已。

关于一个人宗教心理的起源或发生问题,马克思主义经典作家又是如何阐述的呢?

马克思曾经一针见血地指出,“宗教是还没有获得自身或已经再度丧失自身的人的自我意识和自我感觉。但是,人不是抽象的蛰居于世界之外的存在物。人就是人的世界,就是国家,社会。这个国家、这个社会产生了宗教,一种颠倒的世界意识,因为它们就是颠倒的世界”。⑤“我们不把世俗问题化为神学问题。我们要把神学问题化为世俗问题。相当长的时期以来,人们一直用迷信来说明历史,而我们现在是用历史来说明迷信。”⑥从马克思的上述论述中可以看出,他强调的是人的本质在于社会性,而不是一种纯粹的生物性个体;宗教信仰作为一种自我意识和自我感觉,属于一种颠倒的世界意识;人的宗教信仰问题只有运用历史唯物主义观点,才能加以科学地解释。

恩格斯对宗教信仰的起源和本质问题作了进一步阐发。恩格斯认为,“正如母体内的人的胚胎发展史,仅仅是我们的动物祖先从蠕虫为开端的几百万年的躯体发展史的一个缩影一样,孩童的精神发展则是我们的动物祖先、至少是比较晚些时候的动物祖先的智力发展的一个缩影,只不过更加压缩了。但是一切动物的一切有计划的行动,都不能在地球上打下自己的意志的印记。这一点只有人才能做到”。⑦“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映,在这种反映中,人间的力量采取了超人间的力量的形式”。⑧在恩格斯的上述论断中,既明确说明了人与动物的根本区别在于通过劳动所形成的人的能动反映能力,又深刻揭示了社会存在对于社会意识包括宗教心理的决定性作用,此外他还尖锐地指出了宗教心理反映的虚幻本质以及超人间的特点。这些论断对于我们正确理解个体宗教心理的起源或发生问题,至今仍然具有非常重要的指导意义。

上述马克思主义经典作家关于宗教起源和本质问题的精辟论述,在当代认知神经科学的实验研究中也得到了证明。例如,沃伦·布朗指出,宗教神经科学试图在大脑中寻找“宗教神经核团”或“上帝模块”,但始终没有找到,这就让人脑系统支配社会存在的个体的假设无法得到证明,从而使得这一研究取向无法令人信服。[2]马尔科姆·吉尔斯和沃伦·布朗后来又进一步强调,神经元没有创造我们的宗教信仰,恰恰相反,是我们的宗教信仰解释了我们的神经元感受……宗教信仰和灵性是在我们投身于基督教社会和那些基督教必需的所有活动时产生的,而不是脑的内在属性产生的。我们的灵性在社会中产生、维持并显现,它完全嵌入在我们的身体、文化以及社会环境之中。[3]

综上可知,关于个体宗教心理发展中先天与后天的关系问题,我们可得出如下结论:个体宗教心理的形成与发展不是由遗传因素决定的,遗传因素仅仅为个体宗教心理的发生、发展提供了生物基础、自然前提或可能性;要把这种可能性变成现实,决定性的因素在于后天的社会环境。所以,那种片面夸大遗传或生物因素在个体宗教心理发生、发展中作用的观点是极为有害的。我们在构建中国化马克思主义个体宗教心理发展观的理论体系时,对于前述霍尔、埃里克森和福勒等西方宗教心理学家的遗传决定论缺陷,必须保持高度警惕并给予有力批判。

二、内因与外因的关系

朱智贤(1908—1991)是我国现代著名的儿童发展心理学家。他曾经自觉地运用辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理,创新性地探索儿童心理发展中的内因与外因关系问题。朱智贤指出:“关于在儿童心理发展上内因和外因的关系,我们认为:如果不通过儿童心理的内因、内部状况,即需要和心理发展水平的矛盾的状况,教育这个外部条件是无法发挥作用的。可是如果只有儿童心理的内因、内部状况,而没有适当的教育条件,儿童心理也就无法得到发展。儿童心理如何发展,向哪里发展,不是由外因机械决定的,也不是由内因孤立决定的,而是由适合于内因的一定外因决定的,也就是说,儿童心理发展主要是由适合于儿童心理内因的那些教育条件来决定的。”⑨

在笔者看来,朱智贤的这一阐述,在努力构建中国化马克思主义个体宗教心理发展观的今天,仍然具有重要的参考价值。沿着朱智贤先生指出的方向加以拓展,可以把改革开放、社会主义初级阶段条件下个体宗教心理发展的内因与外因关系表述为:一个人宗教心理的发展主要是由个体内在的心理矛盾引起的,外部环境包括教育因素是个体宗教心理发展的重要外部条件;但在一个人的身心发育尚未成熟之前,外部环境尤其是家庭教育因素往往起着主导作用。

笔者的上述推断,已经得到本课题组访谈研究和个案研究的支持。

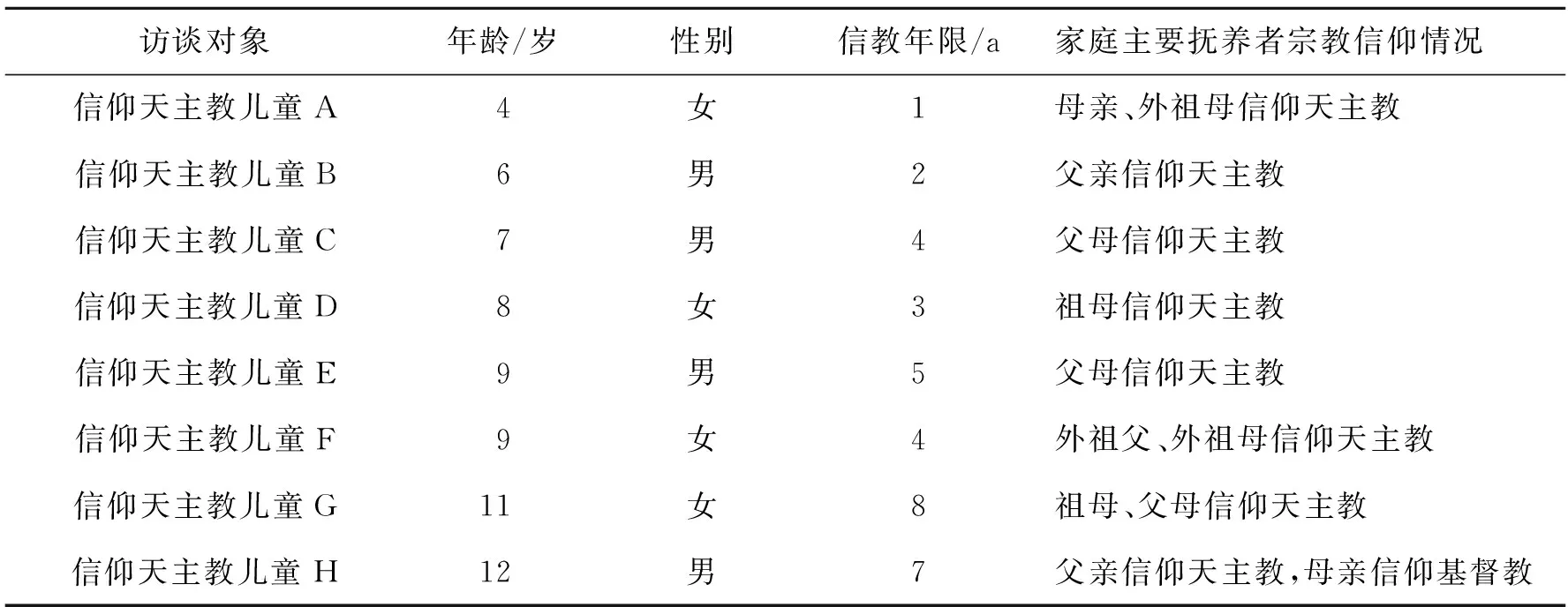

例如,本课题组在对信仰天主教儿童的访谈后研究发现,一位信仰天主教达1年时间的山东省济南市4岁女童,主要受到其母亲、外婆和修女的影响。[4]当她第一次随外婆到天主教堂做弥撒时,修女热情地接待了她,并且安排她到主日学校学习。这位女童告诉课题组成员:这里有小朋友一起玩,还有圣母娘娘。女童的母亲补充道:“我们在家里祷告的时候,她也会一起闭着眼听,现在就是经常给她讲讲《圣经》里的故事,她也自己听录音,已经会唱好几首赞美诗那种儿童歌曲了。虽然我们没有强求她信天主教,但她要是信主的话,我们全家人都是很高兴的。她第一次来教堂就喜欢上了这里,应该也是感受到了主的爱。”该访谈涉及的其他儿童,情况也大体如此(详见下表1)。[4]

表1 8名受访儿童的基本资料

由此可以看出,身心发育尚未成熟的儿童,其对宗教的兴趣主要来自于家庭环境的熏染以及参加宗教场所活动后所形成的行为习惯。上述访谈结果也证明,外部环境尤其是家庭教育因素,在年幼儿童的宗教信仰形成中确实发挥着主导作用。

在西方学者的论著中,关于早期环境对儿童宗教心理的影响,有些阐述十分深刻,非常值得我们重视。例如,霍尔指出,某些基本的宗教情感是能够在婴儿最早期的几个月得到培养的。只有鼓励信任、感激、独立和爱这些最初指向母亲的情感,以后才有可能将这些情感指向上帝。[5]埃里克森认为,婴儿“做什么才有意义,这是由父母信仰所培育起来的;儿童对希望的泛化意义,将及时使其转化成为一种成熟的信仰,一种既不需要证据也不需要世界是值得信任的理由的信心”。[6]福勒强调,幼儿主要是通过亲身体验、故事、想象、模仿,以及与其相接触的各种人物(尤其是重要的成人和榜样示范),来获得对于终极现实世界的直接经验。[7]笔者认为,西方学者的上述主张,在某种意义上也为外部环境尤其是家庭教育因素对年幼儿童宗教信仰形成与发展的主导作用提供了佐证。

当一个人的身心发展在青少年时期达到成熟水平时,个体内在的心理冲突或矛盾便上升为其宗教心理发展的动力。这一点,在本课题组对湖南省大学生的访谈研究中得到了证实。一名性格内向的19岁大学一年级女生,曾这样描述自己的经历:“我出生在湖南农村,家里并不信仰基督教,我是在读大学后才有了这一信仰。那个时候刚入学,发现大学的生活与我所想象的有太大的差别了。家里的条件不好,我考上大学,爸爸可高兴了,觉得在村里很神气,叮嘱我一定要好好学习,将来有大出息。可是我上学后才发现,同学们并不是努力学习,而是比吃比穿,没有课的时候就在宿舍睡懒觉。我慌了!难道父母辛辛苦苦是供我来睡大觉的?于是整个人都很压抑。爸爸每次打电话叮嘱我用功,我就更加心慌,觉得都透不过气来了。我也想努力学习,可是大学和高中差得太多了,这里没有老师管你,一切都凭自己自觉。我发现自己就像个无头苍蝇一样,无助极了!这个时候,我的室友带我去参加她们的聚会,那里的小伙伴都很好,鼓励我讲出内心的苦楚,并且大家都十分友好地为我祷告。虽然一开始我并不怎么认同,但去过几次后,我发现其实是有一定的道理的,通过交流可以宣泄我内心的烦闷。他们的友好,也让独在异乡的我倍感亲切。慢慢地,我就融入进去了,同时也发现,自己的状态渐渐好起来,不再那么心慌了。”[8]

在本课题组对广东省东莞市的实际考察中,笔者也发现了中共党员改信真主的一个典型案例。这位受访的穆斯林出身于干部家庭,恢复高考后在国家重点高校加入了党组织。大学毕业后被分配到远洋运输一线工作。长期的海上颠簸特别是生死考验,外出作业人员党性教育的弱化乃至缺失,以及党内腐败现象的滋生蔓延,使得这名党员的内心充满了困惑甚至严重冲突,最后终于导致他政治信仰上产生了动摇,退休后很快便皈依了真主。

从上述两个典型案例可以看出,在没有家庭宗教信仰背景的大学生中,以及在缺乏党性修养和意志磨练的共产党员中,其走上宗教信仰的道路,主要是个人内在心理冲突引发的自我选择结果,当然这种自我选择也包含着外部因素的诱发作用。

个体内在心理冲突对于一个人宗教心理发展的深刻影响,在埃里克森关于西方宗教改革家马丁·路德和东方宗教领袖莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地的心理历史学考察中也得到了证明。根据埃里克森的研究,路德走上僧侣之路,与他面对同父亲持久性认同危机的无奈选择有密切关系。路德违背父亲的愿望去当僧侣,这似乎意味着对于父亲的一种无声反抗。进入修道院后,路德发现自己同上帝的认同危机超过了与父亲的认同危机。因此,路德对上帝也表现出了一种“强迫性亵渎神灵的矛盾心理”。[9]后来,在约翰·斯托皮茨大主教的帮助下,路德才逐渐转变了对于上帝的态度,成长为一名勇于向传统弊端挑战的宗教改革引领者。埃里克森发现,甘地与路德相比,既有相似之处,也有自己独特的原因。甘地对养育自己、长期生病的父亲怀有依恋,但对父亲13岁便让自己成亲一事又决不能宽恕,这种亲子冲突在本质上与路德相似。甘地在南非工作时遇到的种族歧视,成为他成年后立志改革的强大动力;甘地从印度古老的宗教文化中汲取营养,创造了非暴力不合作的斗争方式,最终成长为印度民族独立的领袖和宗教现实主义的实践楷模,这是甘地的独特之处。在埃里克森看来,甘地非暴力不合作背后蕴含的深刻心理矛盾,是推动甘地勇敢地探寻“人类生存真正力量”的不竭动力。

三、连续性与阶段性的关系

在西方已有的个体宗教心理发展理论中,主要依据达尔文的进化论、霍尔的复演论、沃尔夫的渐成论和皮亚杰的认知发展阶段论,扩展性地阐述西方背景下个体宗教心理发展中的连续性特别是阶段性问题。例如,霍尔以青少年时期个体宗教心理的发展特征为重点,同时兼顾了儿童期和老年期个体宗教心理发展特征的描述问题;埃里克森把一个人的毕生发展划分为8个阶段,分别描述了每一阶段的个体宗教心理发展特征;福勒则努力添加基督教的具体信仰内容,按照7个阶段描述个体宗教心理的发展特征。笔者以为,在这些阶段划分和发展特征的具体描述中,有些合理的成分显然值得我们在建构中国化马克思主义个体宗教心理发展观时参考借鉴,但对不合理的成分则必须予以鉴别剔除。关于这个问题,习近平总书记《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》,为我们指明了前进的方向:“对国外的理论、概念、话语、方法,要有分析、有鉴别,适用的就拿来用,不适用的就不要生搬硬套。哲学社会科学要有批判精神,这是马克思主义最可贵的精神品质。”[10]

依据马克思主义唯物辩证法的量变质变原理,考查中国国情下个体宗教心理发展中连续性与阶段性的关系问题,笔者认为:在一个人宗教心理的发展中,存在着量变(连续性)和质变(阶段性)这两种状态;而一个人宗教心理发展中从量变(连续性)到质变(阶段性)的根本原因,则在于个体宗教心理发展中的主要矛盾;此外,一个人皈依宗教的关键年龄也与个体宗教心理发展中的主要矛盾密切相关。

按照上述基本思路,笔者把一个人宗教心理的发展划分为儿童期(出生~12岁)、青少年期(13~35岁)、中年期(36~60岁)和老年期(60岁以上)4个阶段,并且试图根据这4个阶段的划分,对每一阶段个体宗教心理发展的主要矛盾进行初步分析。

在笔者看来,儿童期个体宗教心理发展的主要矛盾,是家庭宗教信仰的环境熏染与儿童个人身心发展尚未成熟的矛盾。根据我国权威部门的不完全统计,在我国目前13亿多的人口中,各种宗教信徒有1亿多人。这1亿多人的信教人口大约涉及千万以上具有宗教信仰的家庭,并且通过这千万以上具有宗教信仰的家庭,对其中2 000万左右12岁以下的儿童潜移默化地施加影响。由于12岁以下的儿童思维发展尚未完全达到抽象逻辑思维水平,辩证思维处于萌芽阶段,对于宗教的本质以及宗教教义中的深层语义、象征含义等无法真正理解,所以这一时期儿童的宗教信仰主要是受家庭熏陶的影响,其宗教心理的形成与发展具有被动性、模仿性、好奇性、表层性等特征。

青少年期个体宗教心理发展的主要矛盾,是主流意识形态的要求与个体已经形成的宗教心理结构之间的矛盾。“由于中国与世界许多国家一样,实行宗教与教育分离的原则,在国民教育中,不对学生进行宗教教育。”[11]所以,我国青少年(包括已经加入某一宗教团体的成员)接受的国民教育,主要是科学文化知识和以无神论为主导的马克思主义意识形态的熏陶。这样的国民教育体系和主流意识形态熏陶,必然会在已经形成一定宗教信仰背景的青少年中带来信仰发展方面的困惑乃至严重冲突。于是,探寻性、波动性、效仿性和务实性,便构成了这一时期个体宗教心理发展的主要特征。

中年期个体宗教心理发展的主要矛盾,是宗教团体的制度性、神圣化要求与现实的世俗生活诱惑性冲击的矛盾。在宗教领域不可避免的世俗化趋势影响下,现代化的物质生活条件对传统神圣领域的诱惑和冲击越来越明显。参加不同宗教团体的中年人,大多渴望在制度性宗教参与同现代化物质生活之间寻求一种新的平衡。因此,这一时期个体宗教心理发展的主要特征是体悟性、稳定性、主动性和利他性。

老年期个体宗教心理发展的主要矛盾,是现实生活中的身体健康状况下降与传统宗教死亡观、来世观期待之间的矛盾。老年宗教信徒身体健康状况的下降是自然规律,具有不可逆转性;随着年龄增长,这种下降趋势愈发明显。因此,老年宗教信徒会越来越多地思考死亡问题,非常虔诚的老年信徒还往往会对教义中描述的美好来世生活充满期待。这一时期个体宗教心理发展的主要特征是笃信性、恒常性、固化性和向善性。

关于一个人皈依宗教的关键年龄问题,詹姆斯(1842—1910)曾经提出过“一度降生(once-born)”和“二度降生(twice-born)”的独特概念。[12]78-79所谓“一度降生”是指从生命伊始便已经与“神圣”联系在一起的人,也就是出生于宗教家庭的自然皈依者;所谓“二度降生”是指发自内心以宗教皈依为需要的满足并且往往不被常人所理解者,詹姆斯以托尔斯泰、班杨等人为代表。[12]154-155在笔者看来,詹姆斯的这一分类,实际上已经隐含了皈依宗教的关键年龄问题,即出生于宗教家庭的人通常会在儿童早期便自然地皈依宗教(尽管这时的皈依是被动的、不自觉的),这实际上便属于儿童早期自然皈依或被动皈依的关键年龄范围;在青少年时期身心发展趋于成熟后,由于自身内在心理矛盾而通过自我选择皈依宗教者,则属于成熟期自主皈依或理性皈依者。对于青少年时期自主皈依或理性皈依这一关键年龄问题,霍尔的研究结论是:大多数基督徒的皈依年龄在20岁之前,男女比例约为2∶3。本课题组对湖南省大学一年级女生加入基督教的访谈研究,对霍尔的研究结论提供了某种跨文化的证据。

总之,在个体宗教心理的发展过程中,各个不同年龄阶段所显现出来的主要矛盾,以及与此密切联系的皈依宗教的关键年龄问题,是我们掌握该阶段个体宗教心理发展特征的中心线索和基本依据。

注释:

①这两句典型的论述来自于伍尔夫的总结。参见: WULFF D M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997:59。

②此评述体现了我国老一辈心理学者对精神分析学说本质性缺陷的看法。参见:埃里克·H·埃里克森.同一性:青少年与危机.孙名之,译.杭州:浙江教育出版社,1998:7-8。

③关于这一问题的完整表述可参考:埃里克森.童年与社会.罗一静,等,编译.上海:学林出版社,1992: 69。

④上述思想集中体现在福勒的代表作《信仰的阶段:人类发展心理及其对意义的追寻》一书的最后一段文字。参见:FOWLER J W. Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. New York: HarperOne, 1981: 303。

⑤这些著名论断来自马克思的《〈黑格尔法哲学批判〉导言》,参见:马克思恩格斯文集:第1卷.北京:人民出版社,2009:3。

⑥这些深刻见解来自马克思的《论犹太人问题》,参见:马克思恩格斯文集:第1卷.北京:人民出版社,2009:27。

⑦此段论述来自恩格斯的《自然辩证法》,参见:马克思恩格斯文集:第9卷.北京:人民出版社,2009:559 。

⑧此段论述来自恩格斯的《反杜林论》,参见:马克思恩格斯文集:第9卷.北京:人民出版社,2009:333。

⑨朱智贤先生的《儿童心理学》教材曾多次获得全国性奖励,这里的引用参见:朱智贤.儿童心理学.北京:人民教育出版社,1980:83。

[1]HALL G S. Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education: Vol I[M]. New York: D.Appleton, 1904:358-359.

[2]BROWN W S. The Brain, Religion, and Baseball: Comments on the Potential for a Neurology of Religion, In Patrick McNamara (ed.),Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion, Vol Ⅱ: The Neurology of Religious Experience[M]. Westport, CT: Greenwood Press, 2006:229-244.

[3]吉夫斯,布朗.神经科学、心理学与宗教[M].刘昌,张小将,译.北京:教育科学出版社,2014:101-102.

[4]纪念.中国信仰天主教儿童个体宗教心理发展特点和影响因素研究[D].金华:浙江师范大学,2014:45.

[5]HALL G S. The Moral and Religious Training of Children[J]. The Princeton Review, 1882(9): 26-48.

[6]ERIKSON E H. Insight and Responsibility: Lectures on the Ethical Implications of Psychoanalytic[M]. New York: W. W. Norton, 1964: 153.

[7]James W Fowler[EB/OL].[2017-09-24]. https://en.wikipedia.org/wiki/James_W._Fowler.

[8]曾凯.基督徒个体宗教心理发展研究[D].金华:浙江师范大学,2015:44-45.

[9]ERIKSON E H. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History[M]. New York: W.W. Norton, 1962: 29.

[10]习近平.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2016-05-19(2).

[11]中国的宗教信仰自由状况[EB/OL].[2017-10-05].http://www.people.com.cn/BIG5/channel1/10/20000910/226202.html.

[12]詹姆士.宗教经验之种种:人性之研究[M].唐钺,译.第2版.北京:商务印书馆,2002.