族群多样性与地方经济增长*—来自中国城市层面的证据

2018-01-30王振宇

王振宇,顾 昕

(1. 北京大学 政府管理学院,北京 100871;2. 浙江大学 公共管理学院,浙江 杭州 310058)

一、引 言

族群多样性(ethnic diversity)对经济发展的影响及其发生机制,是近20年来经济学中一个方兴未艾的前沿研究领域(Easterly 和 Levine,1997;Alesina,Baqir 和 Easterly,1999;Alesina 和Ferrara,2005)。在当今世界,族群多样性不仅呈现在国家层面(单一族群国家早已不复存在),而且也呈现在地区、社区(社群)、组织甚至家庭之中。族群多样性通过族群认同等因素,引致偏好异质性,影响着个体的微观经济选择,进而对集体的宏观经济表现产生了深刻影响。

经由长期的历史演进和融合,中国成为一个多族群国家。新中国建立之后,中央政府自1950年代起,识别并确认了56个民族,其中汉族人口占据绝对多数,而其他55个民族被称为“少数民族”。此外,官方还确认有近50多个未识别民族。不同族群的人口不均衡地混居在不同的地方,不少少数民族聚居的地方是中国众所周知的贫困地区。因此,在中国的不同地区,族群多样性存在着较大的差异性,这就构成了一个天然的社会科学实验场。族群多样性如何影响各地的经济增长?强化还是弱化中国区域发展的不均衡?通过什么机制产生影响?对这些问题进行探讨,既有学术意义,又有现实和政策意涵。就学术意义而言,有关族群多样性与经济表现之关系的任何定律和机制,其普遍性均需受到中国经验的实证检验。就现实政策意涵而言,其一,在中国政府强调缩小区域发展差距和彻底根除降低绝对贫困的公共政策背景之下,对族群多样性与区域经济发展的关系进行实证研究,尤显急迫;其二,在中国“平等、团结、共同繁荣”的民族政策下,研究族群多样性对经济增长的影响机制,也有助于我们深化有关民族政策影响经济的途径的了解,并对症下药,促进民族工作的进一步发展。但对这样一个重要课题,国内经济学界尚未引起足够的重视,相关的实证研究也很少。

本文开创性地在市级层面对这一问题进行了深入研究。实证分析结果显示,在中国,族群多样性和地区经济增长之间存在着显著的负向关系,在控制了其他重要控制变量,考虑测量指标的影响和内生性问题后,这一结论仍然稳健。通过对影响机制的探讨,本文发现,高的族群多样性显著增大了语言沟通成本,降低了私有部门投资率,但公有部门投资率不受族群多样性影响,人均中央财政转移支付和族群多样性显著正相关,这两者缓解了族群多样性的不利影响。该结论有丰富的政策意涵,说明中国在少数民族地区实施的推广普通话、有倾向性的公共投资和中央转移支付以及“兴边富民行动”等政策不仅在方向上是正确的,而且在力度上是有待加强的。此外,本文还在方法上作出了一些边际贡献。相较于 Alesina,Baqir 和 Easterly(1999)、Dincer 和Wang(2011)采用的似不相关回归(SUR)模型,本文采用的双向固定效应(Two-way FE)模型很好地解决了地区个体固定效应导致的遗漏变量问题,而且,本文还使用工具变量回归法解决了既有文献未能处理好的内生性问题。

二、文献综述

Easterly 和 Levine(1997)开创了族群多样性对经济增长影响的研究领域。他们在这篇经典论文里分析非洲诸国经济增长低水平即“非洲增长悲剧”的原因时发现,族群多样性与一个国家或地区的宏观经济表现负相关。学界的研究对象从非洲拓展到其他地区乃至全球。Alesina,Baqir 和 Easterly(1999)确认了族群多样性对美国城市的经济表现有降低效应。Okediji(2004)发现,种族/肤色及其教育差异对巴西各地区民众的收入增长潜力有着决定性的影响。Dincer 和Wang(2011)以中国省级行政地区为分析单位,考察了族群多样性对长期平均经济增长率的影响,认为族群多样性显著降低了中国省级行政单位的经济增长率。

当然,族群多样性对经济增长并不一定永远是负面因素。Alesina 和 Ferrara(2005)指出,纽约和洛杉矶是族群多样性很高的两个美国城市,既有最多的种族关系麻烦,也维持了最高的文化创意和经济活力。他们构建了一个族群多样性成本收益的理论模型,认为族群多样性在对经济增长带来潜在不利影响的同时,也会因能力、经验、文化的多元化带来某些私人物品产量的提升。但族群多样性对经济发展有益的作用,究竟在什么情况下更有可能呈现出来,尚需更多的实证研究加以确认。Sparber(2009)发现,那些依赖于决策创意和消费者服务体验的行业受益于种族多样性,而需要高水平团队努力的行业会因种族多样性而受损,这暗示了族群多样性所导致的高沟通成本可能对有效经济活动的开展带来负向影响。可以说,这为Alesina 和 Ferrara(2005)中建构的模型提供了一部分实证基础。

现有文献中关于族群多样性对经济发展影响机制的探讨可以分为微观和宏观两个层面。

既有文献对微观机制的考察主要是在公共经济学的视野之中,即认为高水平的族群多样性会引发政府失灵(government failure),尤其体现为诸多生产性公共物品提供的不足。Alesina,Baqir 和 Easterly(1999)建立了一个偏好极化与公共物品提供模型,并据此使用美国城市数据进行了实证研究,结果表明,族群分化(ethnic fragmentation)程度越高的城市,其生产性公共物品(如教育、道路、排水和垃圾处理)提供的公共财政支出越少。需要注意的是,中国的公共品集资模式不同于西方国家的选举人投票模型,而是很大一部分来自上级政府和中央政府的倾向性转移支付。毛捷、汪德华和白重恩(2011)的研究表明,中国实施的民族地区转移支付政策,显著促进了民族地区公共支出水平的相对提高和公共支出结构的相对优化。

文献对宏观机制的讨论集中在两块:第一是族群冲突及国家失败。很多跨国研究文献发现,族群多样性程度较高会提高族群冲突的概率,不利于政治稳定和政府施政,导致国家失败(state failure),从而对长期经济表现造成负面影响(Easterly 和 Levine,1997;Rodrik,1999;Elbawadi和 Sambanis,2002;Platteau,2009)。第二是族群偏袒与腐败。相当一部分文献发现,族群分化度高的地方,寻租和政府腐败愈甚,而腐败在很多情况下会拉低经济增长(Shleifer 和 Vishny,1993;Mauro;1995;La Porta等,1997;Svensson,2000;Cerqueti等,2012)。

总之,关于族群多样性对经济增长的影响这一课题的研究产生了一些众所公认的研究成果,但也面临着一系列学术挑战:第一个挑战,是确认族群多样性对经济发展的影响到底是负面还是正面。绝大多数文献确认了族群多样性对经济发展的降低效应,只有Alesina 和 Ferrara(2005)基于模型推演认为族群多样性亦有可能对经济表现有提升效应。总之,有关族群多样性的经济影响,尚需要更多的实证研究加以确认。第二个挑战在于内生性问题。一方面,族群多样性与经济表现之间可能存在的反向因果(reversal causality)问题不可忽略;另一方面,遗漏变量偏差(omitted variables bias)的问题也很重要。必须回答的问题是:族群多样性对经济增长是否构成一个新的、独立的、结构性影响因素,抑或族群多样性对经济增长所显示出来的影响只不过是已知结构性和制度性因素的投射而已?第三个挑战在于发现族群多样性影响经济表现的机制。族群多样性作为一种社会因素,传导到经济表现,可以从交易成本经济学、认同经济学、政治经济学和公共部门经济学中找到可能的分析路径。对增长经济学家来说,一般认为,经济增长的内生决定因素在于要素投入的水平,其中包括物质资本积累、人力资本提升、技术变革增速和企业家创新的蓬勃(Aghion 和 Howitt,2009)。如果族群多样性对经济增长确有影响,那么需要进一步分析的是,其效应是通过影响哪种要素投入水平而确立的?

直面上述挑战,本文参照2010年中国行政区划,以346个城市(包括地级市、直辖市和省直辖行政单位)为分析单位,以民族作为族群的划分依据,考察族群多样性与地方经济增长的关系。相较于Dincer 和 Wang(2011)以省为单位进行的研究,本文认为,市级是更合适的衡量经济集聚和人群交往的地理单位,以市级为单位的研究可以获得更多、更稳健的发现。关于中国各族群人口的居住和工作地点数据,目前最具系统性的可获得资料是第五次(2000年)和第六次(2010年)全国人口普查数据以及2005年全国1%人口抽样调查资料。相较更早的第三次(1982年)和第四次(1990年)全国人口普查数据,其优点是提供了城市层面详细的族群数据。利用该数据,本文构建了城市级别的族群多样性的面板数据,并实证分析了其对2000−2013年各市经济增长率的影响。

三、理论假说、数据描述、实证结果、稳健性和内生性分析

(一)理论假说。大部分文献支持族群多样性降低经济增长的观点,并在跨国研究和国别研究中得到了实证支持。微观机制的探讨涉及有沟通交流成本、认同信任、合作冲突和公共物品供给。宏观机制的探讨涉及有族群冲突导致的政治不稳定和执政者庇护自身族群所诱发的腐败。当然,由于文化与经济政治体制的差异等原因,族群多样性降低经济增长的观点以及上述机制在中国并非成立。基于对中国的考察,我们提出以下假说,并在后面的实证部分中加以检验:

主假说1a:在中国,其他条件不变,族群多样性高的城市,人均经济增长率更高。

尽管跨国和其他国别研究未得出类似结论,但以下理由仍对这个假说提供有利支持。一方面是文献综述提到的,不同族群能力、经验、文化的多元化可能促进行业创新,进而有利于经济增长,尤其是中国多民族地区的旅游和服务经济;另一方面是中央政府对民族地区的倾向性政策,使得族群多样性地区可能得到了更多的公共资金和财政转移支付(毛捷、汪德华、白重恩,2011)。

主假说1b:在中国,其他条件不变,族群多样性高的城市,人均经济增长率更低。

至少两个理由会为这个假说提供有利支持。一是族群多样性也伴随着语言的多样性,导致较高的沟通交流成本。二是族群多样性可能降低私有部门的投资率。不同族群之间的沟通和认同问题,可能导致族群多样性高的地区有更高的投资风险和更不稳定的收益率。作为趋利避害的理性市场主体,私有部门可能会减少在族群多样性高的地区的投资。对这一相关性,国际文献有一些证据予以支持(Alesina,Baqir 和 Easterly,1999;Montalvo 和 Reynal-Querol,2005),但在中国,这仍有待验证。

分假说2:其他条件不变,族群多样性高的地方,语言多样性更高(或者说语言沟通成本更高)。

在中国,不同族群有不同的日常使用语言(或方言),这可能导致族群多样性增大了语言沟通成本。尽管汉字和普通话分别是全国通行的文字语言和口头语言,但法律保障少数民族使用本民族文字语言的合法权利,除汉语外,被使用的少数民族语言有100多种(中国社会科学院语言研究所等,2012)。而且,在很多民族自治地区,少数民族文字和语言拥有同样的官方地位。来自“中国语言文字使用情况调查”的数据显示,藏族、维吾尔族、哈萨克族等8个少数民族能用汉语与人交谈的比例在50%左右或以下(中国语言文字使用情况调查领导小组办公室,2006)。所以,有理由认为,族群多样性增加了语言沟通成本。

分假说3:其他条件不变,族群多样性高的地方,私有部门投资率更低。

在中国,族群多样性可能降低私有部门的投资率。由于不同族群之间的语言沟通成本更高,这可能在其他条件相同的情况下导致族群多样性高的地区有更高的投资风险和更不稳定的收益率。作为趋利避害的理性市场主体,私有部门可能会减少在族群多样性高的地区的投资。对这一相关性,国际文献有一些证据予以支持(Alesina,Baqir 和 Easterly,1999;Montalvo 和 Reynal-Querol,2005),但在中国,这仍有待验证。

分假说4:族群多样性对公有部门投资率影响不确定。

公有部门的投资,既有追求盈利性的产业投资,也有不追求盈利性的基建投资和承担减小区域差距功能的公共物品投资。所以我们预期,族群多样性对公共部门投资率影响不确定。

分假说5:其他条件不变,族群多样性高的地方,人均中央转移支付越多。

政府间的转移支付制度是随着1994年分税制改革建立起来的,是财政调节区域经济发展的重要手段,以期能够实现财政资源的合理配置,促进地方公共服务的发展和均等化。在中国“平等、团结、共同繁荣”的民族政策下,中央政府始终重视对民族混居地区的财政倾斜。毛捷、汪德华和白重恩(2011)的研究也证实了这一点。

(二)数据来源与统计描述。在相关研究中,族群多样性的划分依据有多种,包括语言、肤色、种族、宗教等(Alesina 等,2003)。具体到中国,我们沿用 Dincer 和 Wang(2011)的做法,采用以民族作为族群划分依据的做法。

作为多民族国家,中国的民族地理分布呈现“大杂居、小聚居”的特点:宏观上看,各民族分散在各省区市,混合居住;微观上看,相当一部分少数民族聚居在一县甚至一乡。不同民族在各个地方的混居程度有很大的差异。根据2010年人口普查资料数据计算,以广东省梅州市为例,常住人口的99.95%都是汉族,单一民族绝对主导;而在云南省普洱市,常住人口中汉族占39.0%,哈尼族占17.9%,彝族占16.6%,拉祜族占12.0%,佤族占5.9%,傣族占5.7%,其他少数民族共同占2.9%,没有任何一个民族占据多数。因此,中国各地族群多样性的差异,为我们检验有关族群多样性经济影响的各种理论提供了基础。

以2010年的地级行政区划为标准,本文在333个地级行政单位的基础上,加入了4个直辖市,以及河南省济源市,湖北省仙桃市、潜江市、天门市、神农架林区,陕西省杨凌示范区,新疆维吾尔自治区石河子市、阿拉尔市、图木舒克市等9个省属直辖行政单位,共计346个行政单元,下文统称为“各市”。

本文的核心解释变量是各市的族群多样性。在查阅了历次全国人口普查资料后,我们发现,第五次全国人口普查资料(2000年)和第六次全国人口普查资料(2010年)提供了市级的各民族人数详细统计。此外,2005年底,全国还进行过1%人口抽样调查。“这次调查以全国为总体,以各省、自治区、直辖市为次总体,采取分层、多阶段、整群概率比例的抽样方法。最终样本单位为调查小区。这次调查的样本量为1 705万人,占全国总人口的1.31%。”①出自《2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报》,中华人民共和国国家统计局网站,2006-03-16。由于抽样方法设计科学合理,我们认为可以利用1%人口抽样调查资料来计算2005年各市的族群多样性。

关于族群多样性的最常用的指标是族群分化指标(ethnic fractionalization index),最早被Mauro(1995)使用,其现实含义为人群中任意两个人属于不同族群的概率。族群分化指标计算方法如下:用i地区j族群人口数量除以该地区全体人口的数量,可以得到i地区j族群人口数量占该地区全体人口的比重,表示为sji,该变量也等于在i地区全体人口中随机抽查一人时他恰好为j族群的概率。按式(1)计算出的EFIi则可以表示该地区任意两个人来自不同族群的概率。EFIi的取值范围为0−1,值越大就表明该地区族群越分化,通俗说也就是族群多样性越高。

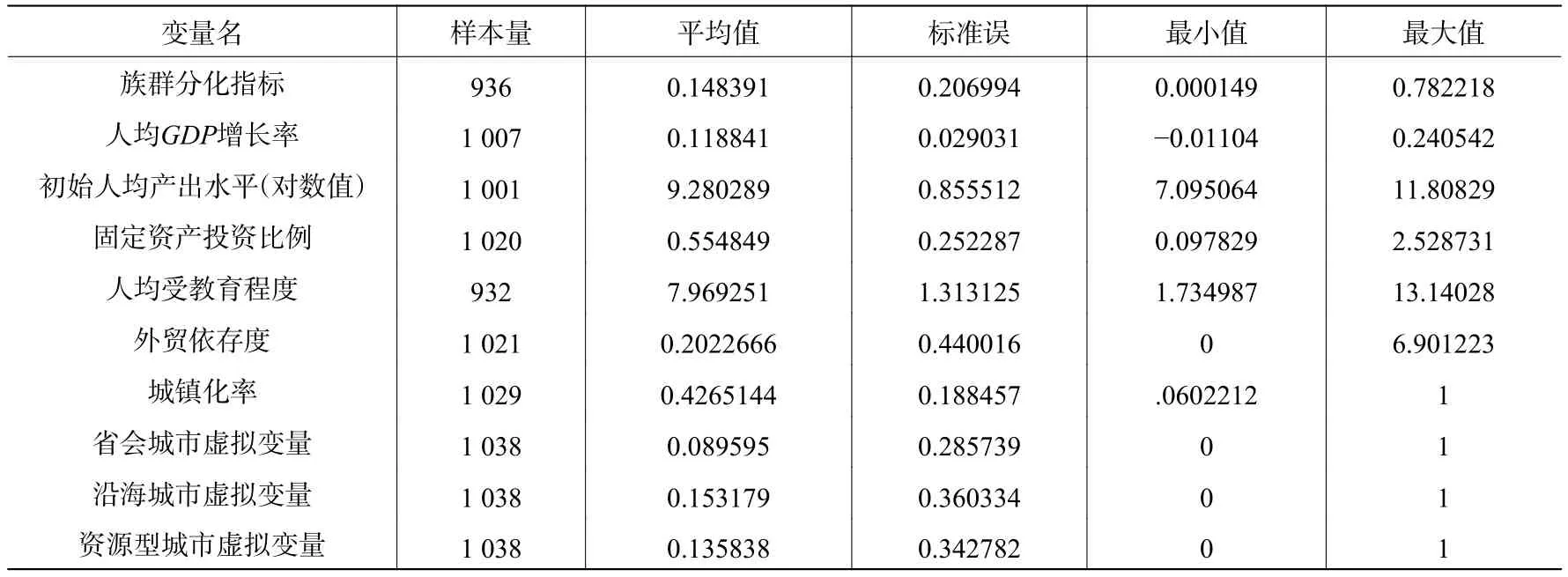

我们可以描述以族群分化指标(2000年、2005年和2010年平均)表示的族群多样性的空间分布(图略)。族群分化指标的变量描述性统计详见表1。

表1 变量描述性统计

与族群分化指标的数据年份保持一致,对作为被解释变量的各市经济增长率,我们采用2000年之后,最新到2013年的数据。通过《中国区域经济统计年鉴》,可以得到各市2010−2013年的人均GDP增长率。

根据人均GDP增长率(2000−2013年平均)的空间分布(图略)可知,经济发展水平较低的西部地区的人均GDP平均增长率并不明显比其他地区低。实际上,本文后面表2和表3的回归结果表明,控制其他因素后,越是初始人均产出水平低的地区,反而经济增长率越高。

表2 面板数据混合模型、固定效应模型和随机效应模型回归结果

图1为各市人均GDP增长率2000−2010年之间的变动量(ΔGGDP)和族群分化指标2000−2010年之间的变动量(ΔEFI)的散点分布图以及拟合线。由拟合线可知,族群分化指标变动量和人均GDP增长率变动量之间存在明显的负向关系。图2是分地区的族群分化指标2000−2010年之间的变动量(ΔEFI)和人均GDP增长率2000−2010年之间的变动量(ΔGGDP)的均值柱状图。由图2可见,西部地区和中部地区的平均ΔEFI是负值,平均ΔGGDP是正值,这说明,西部和中部地区从2000−2010年的族群多样性在减小,而人均GDP增长率在增大;东部地区的平均ΔEFI是正值,平均ΔGGDP是负值,这说明东部地区从2000年到2010年的族群多样性在增大,而人均GDP增长率在减小。

图1 ΔGGDP与ΔEFI的散点图与拟合线

图2 分地区的ΔEFI和ΔGGDP均值柱状

图3和图4的基本结论似乎更支持理论主假说1b。但要想系统地证实主假说1b,或者证伪主假说1a,仍需下文进行细致的模型计量和检验。

参照Alesina 等(2003)等的处理,考虑到族群多样性数据只有3年,而经济增长率数据有14年,我们将2000−2013年分为三期:2000−2004年为第一期,2005−2009年为第二期,2010−2013年为第三期。这样,每期的族群多样性和经济增长率数据都有变化。

除了使用族群多样性作为核心解释变量外,我们还添加了一些影响经济增长率的其他因素作为控制变量。参照Dincer 和 Wang(2011)的处理,并参考其他关于经济增长的文献,我们添加了初始人均产出水平、固定资产投资比例、受教育程度、外贸依存度和城镇化率。另外,还添加了省会城市虚拟变量、沿海城市虚拟变量和资源型城市虚拟变量。①国家计委宏观经济研究院课题组(2002)确定了富含矿产资源的47个地级及以上城市为资源型城市。这47个城市分别是大庆、盘锦、东营、濮阳、克拉玛依、唐山、邯郸、邢台、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、乌海、赤峰、抚顺、阜新、辽源、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、淮南、淮北、萍乡、枣庄、平顶山、鹤壁、焦作、广元、达州、六盘水、铜川、石嘴山、葫芦岛、铜陵、白银、金昌、本溪、马鞍山、郴州、攀枝花、白山、松原、伊春、黑河和云浮。

初始人均产出水平采用每期前一年(分别为1999年、2004年、2009年)各市的人均GDP数据的对数值来衡量。数据来自《中国区域经济统计年鉴》。根据现有经验实证研究,初始人均产出水平越高的地区,人均GDP增长率越低。固定资产投资比例采用固定资产投资与总GDP的比例来衡量,通过《中国区域经济统计年鉴》提供的数据计算得出。这一指标可用来表示新增实物资本投入,水平越高则经济增长越快。受教育程度用人均受教育年限来衡量。第五次(2000年)和第六次(2010年)全国人口普查资料本身提供了县级以上行政单位的不同受教育程度的详细人数统计,2005年全国1%人口抽样调查也提供了不同受教育程度人群所占比重。由此可计算出三个不同年份各市的人均受教育年限。外贸依存度用进出口总额与总GDP的比例来衡量。通过《中国区域经济统计年鉴》提供的数据计算得出。城镇化率用城镇人口占该市总人口的比重来衡量。数据来自第五次(2000年)和第六次(2010年)全国人口普查资料和2005年全国1%人口抽样调查。

表1为以上变量的描述性统计。其中初始人均产出水平为每期前一年数据,族群分化指标、人均受教育程度为每期第一年数据,人均GDP增长率、固定资产投资比例、贸易开放度均为各期数据的平均值。

(三)计量模型与实证结果。利用三期不同的横截面数据构建面板数据,由此将主要使用面板估计模型来估计中国各市的族群多样性对人均GDP增长率的影响。我们将分别报告并比较固定效应模型、随机效应模型以及混合模型的回归结果。以下为固定效用模型的回归方程:

回归结果如表2所示。这里我们分别展示了混合模型(OLS)、单向固定效应模型(One-way FE)、随机效应模型(RE)和双向固定效应模型(Two-way FE)的回归结果。F检验结果表明,固定效用模型比混合模型更适用。Hausman检验结果表明,固定效应模型比随机效应模型更适用。因此我们主要关注双向固定效应模型的回归结果。如表2中第4列回归结果所示,族群分化指标的回归系数为−0.0947,且能通过5%水平的显著性检验。②考虑到媒体披露的辽宁省经济数据造假问题(辽宁首次公开确认:2011年至2014年经济数据造假http://news.xinhuanet.com/politics/2017-01/18/c_1120331628.htm),我们在删除辽宁省样本后,重新进行了回归。除了系数有微小变化后,回归结果几乎完全不变。限于篇幅,删除辽宁后的回归不在此汇报,下同。也就是说:其他条件不变,族群分化指标越大,人均经济增长率越低。这支持了本文的理论主假说1b。

(四)稳健性检验。这里,我们将换用族群多样性的另外一种度量,来检验表2中回归结论的稳健性。Montalvo 和 Reynal-Querol(2005)构建了一种新的指标−族群极化指标(ethnic polarization index)来衡量族群多样性,其现实含义为人群中不同族群两极分化的程度。其计算方法为:用i地区j族群人口数量除以该地区全体人口的数量,可以得到i地区j族群人口数量占该地区全体人口的比重,表示为sji,该变量也等于在i地区全体人口中随机抽查一人时他恰好为j族群的概率。按式(1)计算出的EPIi表示该地区的族群极化指标。EPIi的取值范围为0−1,值越大就表明该地区族群极化程度越高。

Montalvo 和 Reynal-Querol(2005)认为,族群极化指标和族群分化指标的共同点在于,同样可以很好地衡量族群多样性,实证上同样显著降低经济增长;不同点在于,增加社会冲突是族群极化指标降低经济增长的机制之一,而族群分化指标和社会冲突关系不明显。

以族群极化指标(2000年、2005年、2010年三年平均)表示的族群多样性的空间分布的描述性统计如表3所示。

表3 族群极化指标描述性统计

回归结果如表4所示。我们同样主要关注双向固定效应模型的回归结果。如表4中第4列回归结果所示,族群极化指标的回归系数为−0.0575,且能通过10%水平的显著性检验。也就是说:其他条件不变,族群极化指标越大,经济增长率越低。虽然回归系数相比表2中第4列回归系数有所减小,而且显著性有所下降,但这仍支持了表2回归的基本结论,主假说1b成立。无论以族群分化指标还是族群极化指标度量,族群多样性越大,人均经济增长率越低。

表4 面板数据混合模型、固定效应模型和随机效应模型回归结果

(五)内生性问题讨论。实证结果和稳健性分析都支持了本文的理论主假说1b,而否定了主假说1a。即其他条件不变,各市族群多样性越大,人均经济增长率越低。尽管以上面板固定效应模型最大可能地解决了遗漏变量问题,但我们仍需关注族群多样性和经济增长率两个变量之间的反向因果问题。因为,不仅族群多样性可以影响人均经济增长率,人均经济增长率反过来也会影响族群多样性,即经济增长快速地区会通过增加对移民的吸引而推高族群多样性。

为了克服这种可能存在的反向因果所导致的内生性问题,实现更清晰的因果识别,本文采用各市到省会的距离作为族群多样性的工具变量,并使用两阶段最小二乘法(2SLS)重新考察族群多样性对人均经济增长率的影响。使用各市到省会的距离作为工具变量的依据有以下两点:

第一,各市到省会的距离和族群多样性显著正相关(表5中第2列回归结果也支持了这一点,在控制了省会城市等变量后,各市到省会的距离仍对族群多样性有很强的正向解释力),这是由各民族人口在历史上的分布和迁移所决定的。多民族高度混居的地方往往远离省级行政中心。计量分析表明,民族自治州是多民族高度混居的地方(民族自治州虚拟变量与族群多样性高度正相关,变量之间的相关系数为0.5883,显著水平为0.0000),而且民族自治州虚拟变量与各市到省会的距离显著正相关(二者相关系数为0.1485,显著水平为0.0000)。

表5 工具变量及两阶段最小二乘法回归结果

第二,各市到省会的距离和各市的人均经济增长率没有直接关系,因为各市的人均经济增长率变动很大,但各市到省会的距离则是固定不变的外生地理变量。尽管各市到省会城市距离也在一定程度上反应了省会中心城市对其他城市的经济辐射效应,但更多是影响其经济发展水平,而非经济增长率。相关性分析也支持了这一结论,各市到省会的距离与人均经济增长率之间的相关系数极小,且在统计上不显著(相关系数为−0.0038,显著水平为0.9053)。

表5展示了工具变量及两阶段最小二乘法的回归结果。第2列可以看出,各市到省会的距离与族群分化指标高度相关,回归系数为正,且能通过1%水平的显著性检验。对该工具变量F检验的结果是19.7126,因此不是弱工具变量。第1列两阶段最小二乘法的回归结果显示,族群分化指标回归系数为−0.0858,且能通过5%水平的显著性检验。这说明使用工具变量法消除变量内生性后,族群多样性对经济增长率有显著的负向影响。当然,需要说明的一点是,由于该工具变量是非时变的,所以这里识别的是组间效应,而非组内效应。

由上分析可知,理论主假说1b得到了支持,而理论主假说1a被否定。

四、影响机制:语言沟通成本、私有及公有部门投资和中央转移支付

这里将对族群多样性影响地方经济增长的影响机制进行检验。本文理论假说部分提到,在中国,高的族群多样性可能通过两个机制,语言沟通成本和私有部门投资,降低了地方经济增长;但也可能通过另外两个机制,公有部门投资和中央转移支付缓解了这种负向影响。我们分别对这四个机制(分假说 2、3、4、5)进行检验。

(一)语言沟通成本。在中国,不同族群有不同的日常使用语言(或方言),这可能导致族群多样性增大了语言沟通成本。尽管汉字和普通话分别是全国通行的文字语言和口头语言,但法律保障少数民族使用本民族文字语言的合法权利,除汉语外,被使用的少数民族语言有100多种(中国社会科学院语言研究所等,2012)。而且,在很多民族自治地区,少数民族文字和语言拥有同样的官方地位。来自“中国语言文字使用情况调查”的数据显示,藏族、维吾尔族、哈萨克族等8个少数民族能用汉语与人交谈的比例在50%左右或以下(中国语言文字使用情况调查领导小组办公室,2006)。我们从《中国语言地图集(第2版)》中搜集整理了全国346个市所各自包含的方言片区数据(既包括汉语方言、也包括少数民族方言)。对市级数据的相关性分析显示,族群多样性和语言多样性之间显著且高度相关(相关系数为0.585,显著水平为0.000)。徐现祥等(2015)通过实证研究发现,在中国,以方言种类表示的语言多样性和地方经济发展水平之间有负向关系。那么,语言多样性会影响地方经济增长率吗?

表6展示了OLS模型的回归结果。表6第3列显示,在控制了初始人均产出水平、固定资产投资比例、贸易开放度、人均受教育程度、外贸依存度、城镇化率、省会城市虚拟变量、沿海城市虚拟变量、资源型城市虚拟变量和省份固定效应后,方言多样性的回归系数为−0.000883,且能通过1%水平的显著性检验。这说明,以方言多样性衡量的语言沟通成本显著降低了地方的经济增长率。所以我们得出结论,语言沟通成本的增加是族群多样性降低地方经济增长率的一个机制。因此,在少数民族地区推广普通话的政策对促进这些地区的经济发展具有正效应,不仅是正确的,而且是有待加强的。分假说2得到了支持。

表6 以方言多样性衡量的语言沟通成本对人均经济增长率的影响

(二)私有及公有部门投资。由于市级私有和公有部门投资数据尚不可得,这里仅提供省级数据分析的结果。通过《中国固定资产投资统计年鉴》,我们查找到历年各省按经济类型细分的固定资产投资的数量,将其中的“国有经济”和“集体经济”归并为“公有部门”,将其中的“私营个体经济”“联营经济”“股份经济”“外商投资经济”“港澳台投资经济”和“其他经济”归并为“私有部门”,这样可以计算出历年各省2010年到2014年“公有部门”和“私有部门”的固定资产投资比例。本文构建面板数据,用双向固定效应模型估计族群分化指标对各省私有部门固定资产投资比例及公有部门固定资产投资比例的影响。另外,由于全部门固定资产投资有市级数据,也用双向固定效应模型估计了族群分化指标对各市固定资产投资比例的影响。

由表7第2列可见,控制了人均经济产出水平、省份固定效应和时间效应之后,族群分化指标显著降低了私有部门固定资产投资的比例,回归系数为−0.996,能通过5%水平的显著性检验。由表7第3列可见,族群分化指标对公有部门固定资产投资比例没有显著影响。由表7第1列可见,族群分化指标显著降低了全部门固定资产投资比例,回归系数为−0.525,能通过10%水平的显著性检验。对比这三列结果,我们能得出一个非常有意思的发现:族群多样性降低了私有部门投资率,而对公有部门投资率没有影响。族群分化指标对全部门固定资产投资比例的降低效应,主要是通过私有部门发挥影响的。分假说3和分假说4得到了支持。

表7 族群多样性对私有部门和公有部门的固定资产投资的影响

族群多样性为什么会降低私有部门投资?我们将其解释为,高族群多样性导致人群之间语言沟通成本更高、认同信任更低、合作更少。这些可能导致更高的投资风险和更不稳定的收益率。因此作为趋利避害的市场主体,私有部门可能会减少在高族群多样性地区的投资。而族群多样性对公有部门投资率没有影响也是合理的。公有部门的投资决策很大程度上是政治考量而且承担了减小区域差距的功能,不像私有部门那样趋利避害,对不利的投资条件也没有那么敏感。

综上所述,我们得出结论,降低私有部门投资是族群多样性降低地方经济增长率的一个机制,而族群多样性不影响公有部门的投资率。换言之,相较于私有部门投资,公共部门投资或政府主导的向西部少数民族地区倾斜的公共投资政策,起到了促进民族平等和减小区域经济发展差距的作用。

(三)中央转移支付。和投资数据类似,由于市级的中央转移支付数据不可得,这里仅提供省级数据分析的结果。通过《中国财政年鉴》中的历年各省公共财政预算收支决算总表中的“中央补助收入”一项除以各省当年人口总数,可得人均中央财政转移支付。本文构建31个省级单位2000年、2005年和2010年年份的面板数据,用不同的模型来估计族群分化指标对各省人均中央转移支付的影响。F检验结果表明,固定效用模型比混合模型更适用。Hausman检验结果表明,固定效应模型比随机效应模型更适用。因此我们主要关注双向固定效应模型的回归结果。见表8所示。

表8 族群多样性对人均中央转移支付的影响

由表8第4列回归结果可见,族群分化指标的回归系数为31 035,且能通过5%水平的显著性检验。也就是说,在控制了人均经济产出水平、省份和年份固定效应之后,族群分化指数越高,人均中央转移支付越高。族群分化指数每提高0.1,该地能多得到人均3 103.5元的中央财政转移支付。分假说5得到了支持。这表明,中国的转移支付政策的确对多民族地区有倾向性,这在很大程度上缓解了族群多样性对经济发展的不利影响,促进了民族和地区之间经济平等。

五、结论、启示与展望

本文基于第五次(2000年)、第六次(2010年)全国人口普查数据以及2005年全国1%人口抽样调查资料,构建了346个城市的族群多样性的面板数据,开创性地从城市层面考察了中国的族群多样性对经济增长率的影响,并探求了族群多样性影响市级经济增长的影响机制。

本文实证分析结果显示,在控制了初始人均产出水平、固定资产投资比例、人均受教育程度、贸易依存度、城镇化率等变量,以及控制了各市固定效应和年份固定效应,最大程度地解决了遗漏变量问题后,以族群分化指标衡量的族群多样性仍显著降低了地方人均经济增长率。在使用族群极化指标进行稳健性分析和采用各市到省会的距离作为族群多样性的工具变量以消除变量内生性后,结论仍然成立。这一发现,确认了国际文献关于族群多样性经济降低效应的命题在中国也是成立的。这说明,作为一种社会结构性因素,族群多样性的确对经济表现有独立的影响,这一发现对丰富经济增长的结构主义理论有所助益。通过对族群多样性经济影响机制的探讨,我们进一步发现,高的族群多样性显著增大了语言沟通成本,降低了私有部门投资率;另一方面,公有部门投资率不受族群多样性影响,人均中央财政转移支付和族群多样性显著正相关,这两者很大程度上缓解了族群多样性对经济增长暂时的不利影响。

本研究具有多方面的现实意义和政策意涵。虽然我们的研究表明族群多样性会显著降低地方经济增长,但其负面效应并非是一成不变的,而是会随制度或政策变化的。事实上,Alesina和 Ferrara(2005)已表明,包容的社会体制有利于降低族群多样性的负面经济影响。本文机制部分的探讨,也为政府通过民族政策、语言政策、区域政策和产业政策消除这一效应提供了思路。中国政府采取了一系列平等开放包容的民族政策,对少数民族聚居的地区在基础设施建设、教育、医疗卫生、社会救助等领域的倾斜性政策,以及推行双语政策以普及普通话等,都可以减少因族群多样性造成的沟通和信任问题,减少各族群之间经济交易的成本,降低族群多样性对经济发展的负面影响。同时,我们有关族群多样性经济影响机制的研究结果表明:公有部门投资和中央转移支付缓解了族群多样性对经济增长的负向影响。这意味着,为了提升多族群地区的经济发展水平,政府一方面应该着力加大公有部门的投资来弥补私有部门投资的短缺;另一方面可以通过增强公共部门投资以鼓励旅游业、休闲业、文化业等领域的发展,以发挥多族群创意优势在推动经济增长中的作用。

当然,本研究也存在一些不足,以及限于篇幅未能细致探讨的地方,将来可以从以下几方面进行拓展性研究:第一,从行业水平上考察族群多样性对创新的促进和对经济的正向作用;第二,度量各地包容性民族政策的实施力度和效果,并进一步考察这些政策对族群多样性地区经济发展的影响;第三,考察族群多样性与民族聚居区特色产业政策和区域经济发展政策。这几个方面,既有理论贡献,也具有极强的公共政策意涵。最后,经济发展的结构性影响因素,无论是经济结构、社会结构、地理结构、制度结构还是文化结构,依然是一个有待深入挖掘的研究课题。具体到族群多样性这一结构性因素如何对经济增长产生影响,还有相当多未知的领域有待探索,有待更多、更细致的理论建模和计量分析。

[1]国家计委宏观经济研究院课题组. 我国资源型城市的界定与分类[J]. 宏观经济研究,2002,(11):37−39.

[2]毛捷,汪德华,白重恩. 民族地区转移支付、公共支出差异与经济发展差距[J]. 经济研究,2011,(S2):75−87.

[3]王振宇,顾昕. 族群多样性与经济增长:国际文献综述[J]. 制度经济学研究,2016,(4):1−15.

[4]徐现祥,刘毓芸,肖泽凯. 方言与经济增长[J]. 经济学报,2015,(2):1−32.

[5]郑长德,单德朋. 族群多样性与经济增长——基于经济学视角的综述[J]. 民族学刊,2011,(3):50−61.

[6]中国少数民族修订编辑委员会编纂. 中国少数民族[M]. 北京:民族出版社,2009.

[7]中国社会科学院语言研究所,中国社会科学院民族学与人类学研究所,香港城市大学语言资讯科学研究中心.中国语言地图集[M]. 北京:商务印书馆,2012.

[8]中国语言文字使用情况调查领导小组办公室. 中国语言文字使用情况调查资料[M]. 北京:语文出版社,2006.

[9]Aghion P,Howitt P. Economics of growth[M]. MA: The MIT Press,2009.

[10]Alesina A,Özler S,Roubini N,et al. Political instability and economic growth[J]. Journal of Economic growth,1996,1(2): 189−211.

[11]Alesina A. Public goods and ethnic divisions[J]. Scholarly Articles,1999,114(4): 1243−1284.

[12]Alesina A. Participation in heterogeneous communities[J]. Quarterly Journal of Economics,2000,115(3): 847−904.

[13]Alesina A,Baqir R,Hoxby C. Political jurisdictions in heterogeneous communities[J]. Journal of Political Economy,2002,112(3): 229−233.

[14]Alesina A,Devleeschauwer A,Easterly W,et al. Fractionalization[J]. Journal of Economic Growth,2003,8(2):155−194.

[15]Alesina A,Ferrara E L. Ethnic diversity and economic performance[J]. Journal of Economic Literature,2005,43(3):762−800.

[16]Alesina A F,Gennaioli C,Lovo S. Public goods and ethnicdiversity: evidence from deforestation in indonesia[J]. NBER Working Papers,2015.

[17]Bridgman B. Why are ethnically divided countries poor?[J]. Journal of Macroeconomics,2008,30(1): 1−18.

[18]Cerqueti R,Coppier R,Piga G. Corruption, growth and ethnic fractionalization: A theoretical model[J]. Journal of Economics,2012,106(2): 153−181.

[19]Detotto C,Otranto E. Does crime affect economic growth?[J]. Kyklos,2010,63(3): 330−345.

[20]Dincer,Oguzhan C. Ethnic diversity and economic growth in China[J]. Journal of Economic Policy Reform,2011,14(1): 1−10.

[21]Habyarimana J,Humphreys M,Posner D N,et al. Why does ethnic diversity undermine public goods provision?[J].American Political Science Review,2007,101(4): 709−725.

[22]Platteau J P. Institutional obstacles to African economic development: State, ethnicity, and custom[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2009,71(3): 669−689.

[23]Sparber C. Racial diversity and aggregate productivity in US industries: 1980-2000[J]. Southern Economic Journal,2009,75(3): 829−856.

[24]Tangerås T P,Lagerlöf N P. Ethnic diversity, civil war and redistribution[J]. The Scandinavian Journal of Economics,2009,111(1): 1−27.