高手在民间

——记武术名家刘敬儒

2018-01-27木匠

□木匠

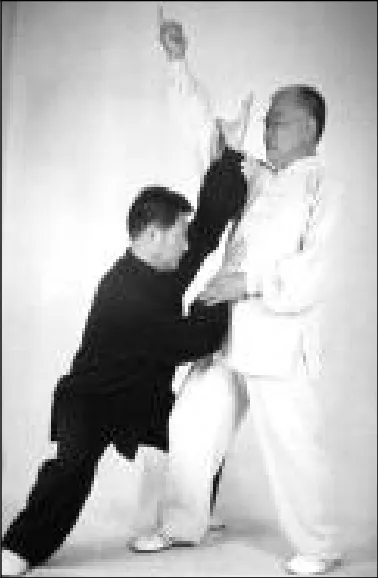

八卦掌是中国武术著名拳种,北京是八卦掌发展的重要地区,名家辈出,刘先生就是其中的一位。刘先生数十年研究、传播八卦掌、形意拳和六合螳螂拳功夫,早已学生、弟子遍天下。现在,刘先生不仅是八卦掌国家级非物质文化遗产北京市代表性传承人;还是民间武术家中唯一一位九段高手。

去年三月的时候,一位在北京电视台工作的朋友给我打来电话,说他们近期要给中国武术九段、北京市八卦掌非物质文化遗产传承人刘敬儒老先生拍一个纪录片。问我是否有兴趣和他们一起去采访。我说:“你先把你们了解到的刘老的事迹,发一些给我,等我看了再说。”大约半个小时之后,朋友通过电子邮件,给我发来了一些刘老的材料,我看了以后,感觉刘老是个人物,从他身上,应该可以挖掘不少有意思的故事。于是,回复说行。

转天,朋友又来电话,说已和刘老约好,第二天下午去他家里采访。其实,在去刘老家的路上,我还有点担心:刘老今年已经81岁了,之前,我采访过不少也是这个岁数的老年人,脑子都已不大好使了,叙述一件事情,特别是让他回忆一些陈年往事,总是前后矛盾。不会今天我遇到的,又是一位这样的老先生吧。

我和朋友按照事先约定的时间,敲开了刘老家的房门。开门的是一个看上去顶天儿也就60岁的男人。当朋友给我介绍说这位就是刘敬儒刘老先生时,我不由得大吃了一惊。

我有过很多次用像“腰板挺直”、“红光满面”、“鹤发童颜”、“精神矍铄”一类的词儿来形容老先生,可在那一瞬间,我却觉得将这些词儿用在眼前的这个人身上,着实有点不伦不类。因为无论如何,我都难以把他和一个别说是八十岁的老人,就是六十岁的大叔联系在一起。

刘老不仅长得非常年轻,还特别地健谈,说到高兴处,喜欢站起身来,比比画画,即使是颇有难度的动作,也都完成得干净利索。说来有些不好意思,在这次长达四个小时的采访中,倒是我这个五十来岁的人,因为感到累,而几次提出要“歇几分钟,一会儿咱们再接着聊……”

刘老的讲述时间、地点、人物脉络清晰,故事也很精彩,录音稍加整理,便是一篇很好的文章——

习武之前

我,1936年出生在河北省高阳县。高阳不仅是武术之乡,是绵拳、翻子拳的发祥地,也是北方昆曲的发祥地,北昆名家韩其昌、白云生、侯玉山、侯永奎、马祥麟,还有京剧武生泰斗盖叫天,都是高阳人。但我小时候,却并没有习武,也没有学唱戏。你们从我这个名字上就能看出,我父母还是希望我能成为一个读书人。

高阳县有个为纪念明朝天启皇帝的老师孙承宗而立的石牌坊。我小时候,一到春节,附近十里八乡的少林会、小车会、高跷会、戏班,还有很多耍把式卖艺的,都会聚在石牌坊前献艺。我最爱的是高跷表演。他们都绑着一米多高的高跷,踩着锣鼓点,边走边表演一些很高难度的动作……

1945年,我们家迁到了保定。在我家的附近有个武馆,馆长是个40多岁的精壮汉子,打得一手好少林拳,学员都是一些半大孩子。我每天放学后,都会跑去看他们练武。不过,那个时候我才10岁,胆子也小,虽然喜欢,却不敢和他们一起练。因为当年师傅带徒弟,都是讲实战的,师兄弟之间过招,虽说是点到即止,但拳脚无眼,稍不留神,就有可能伤了对方。不像现在,给你个套路,你就去练吧,直到把你练废了为止。

1947年,我家又从保定迁到了北京,住在崇外河泊厂南口。从我家往北50米有个茶馆,掌柜的名叫崔玉贵,是程派八卦掌的创始人程廷华先生的大弟子张玉奎(因为他以前是磨面粉的,是以人送外号“磨倌张”)的徒弟。这位崔掌柜也教了不少徒弟,他能将一口四尺二长的单刀舞得虎虎生风,那刀我双手抱着都嫌沉,你说他的臂力和腕力得有多强!当时我就想等我再长几岁,就拜他为师,学八卦掌。

1954年,我从十一中学初中毕业后,报考了二十六中(即汇文中学)。二十六中是市重点,很难考。可我就是非二十六中不上,因为我喜欢打篮球,在十一中时,我就是校篮球队的主力,而二十六中的篮球队是多次全国中学生篮球比赛的冠军。为此,我苦读了大半年,终于如愿以偿地考上了二十六中,并一入校就被选进了校篮球队。高二时,我还入选了北京市中学生代表队。

1957年,我高中毕业后,由于家中日子过得实在太紧巴——父亲每月只能领到六七十元钱的工资,母亲没有正式工作,生了我们八个孩子,十口人就指着这点钱过日子,困难程度可想而知。之前,我一直想拜师习武,也主要是因为这个原因,迟迟未能如愿。作为家里的老大,当我可以工作时,没理由不赶紧工作挣线,帮父亲养家。就这样,我放弃了考大学,当了一名小学教师。

拜得名师

不过,塞翁失马,焉知非福!一参加工作,我就有钱了,虽然少,但也能实现埋藏在我心中多年的习武愿望了。当时,我教的学生里面有个叫骆燕茹的女生,她是著名武术家骆兴武的女儿。由此,我认识了骆先生,进而拜了骆先生为师。

骆先生不仅跟程廷华(八卦掌祖师爷董海川门下最有名的弟子,因曾开过眼镜店,所以人送外号“眼镜程”。《国技论略》有云:“凡言八卦掌者,几无不知‘眼镜程’也”)的弟子李文彪学过八卦掌,还是形意拳大师李存义(原在保定开镖局,后在天津创办了中华武术会,曾力败号称“世界第一”的白人大力士,与大刀王五、程廷华过从甚密,因精于单刀,故人称“单刀李”)的高足郝恩光的徒弟。骆先生曾被东北军的副帅吴俊生(张作霖的拜把兄弟)聘为武术总教官(其时,程廷华的侄子程有功是张作霖大帅府的武术总教官,两人在一起住了三年)。1930年,骆先生曾夺得东三省武术擂台赛的第一名。东北沦陷后,骆先生回到北京,于1949年,创办了“兴武国术社”。“文革”前,北京武术协会下设有长拳、太极、形意八卦等组,骆先生是形意八卦组的组长。

“兴武国术社”在延寿寺街100号。这里过去是临湘会馆,是个三进的大院子,骆先生住在中院的三间南房里,两间住人,一间是国术社。社内陈设十分简单,南墙下摆着一张八仙桌,两边各一把太师椅,墙上挂着骆师的老师李文彪的遗像。遗像上的师爷方面大耳,两肩下垂得厉害,一看就是八卦掌功夫无比深厚。骆师尝对我们说:“东三省沦陷后,从沈阳到北京已不通车,我是一步一步走回北京的,路上什么都丢了,就这张老师的照片没丢。因为我把它看得比我的命都重要,我的一切都是老师给我的,做人不能忘本!”骆师还跟我说过:“你师爷的两肩上都有深坑,鸡蛋放上去都不会掉下来。足见,八卦掌功夫之深。”还有:“你师爷曾在三寸厚的木板上用手钉狗皮,足足打了三年,掌心的肉都是凸出来的,他只要用上三分劲,一掌就能打得对方口吐鲜血。一次,你师爷的掌在我胸前滑了一下,我就疼了一个多月,每天都得偷偷吃‘七厘散’,练功时还要装得跟没事人一样,不然,就得挨骂!”

拜师后,我几乎每天下午都要到国术社去练功。去了以后,我做的第一件事是扫院子、倒脏土,然后,拿起水桶到前院自来水管处接满水,一桶一桶地把骆师家的水缸打满,这才开始练功。

100号院里有株老槐树,是我们练习扎枪的好地方。每天我都要站在树前,端一把九尺长的大枪,分左右手,拦、拿、扎各一百下,然后,再拿一根一米多长的铁棍当剑,练习崩、点、刺。这些都练完了,再一个人到前院,或者后院,练各种拳法、掌法和身法。这时,师傅如果能从屋里出来,动一动你的手指、按一下你的肩膀,那就很幸福了——这就是师傅在点拨你功夫,如果师傅看你练得好,一高兴,没准儿还能再教你一点新东西,那你就感到无比幸福了。

俗话说,师傅领进门,修行在个人,这话真说得一点都不假。特别是对我们这些练武的人来说,悟性和勤奋缺一不可。

因为我那些师兄弟,全都是拖家带口的,每天要班上家里两头忙,一般只有周日才能来社里练上半天。而我连女朋友都没有,又一般下午三点来钟就没事儿了,所以当时每天来社里练功的就我一个。到了周日,师兄弟们陆续来了之后,师傅就会叫我们一个接一个地按顺序演练形意拳的各路拳法。当练到你还没学过的拳法时,就要主动停下来看别人练,就是看会了也不能练,因为老师没教,你练了就是“偷学”,这是一种欺师的行为。

练完形意,大家就会各自找地方练器械和八卦掌了。这时候,师傅就会溜溜达达地从前院走到后院,再从后院走到前院,看谁练得不好了,就指点一二。那时候,师兄弟们过招,受点轻伤也是常有的事。我听一位师兄讲,前些年,跟骆师这儿学拳的,多是在前门火车站,或西货站扛大包的,都有把子力气,动起手来,经常会把家具、门窗撞碎。然后,都是二话不说,主动去买新的回来。骆师尝说:“只有通过说手、喂手、试手,才能达到和人动手的目的。”他也并不禁止我们在外面与人切磋,但不允许施冷手、黑手和偷袭,更不允许欺负弱小。那时,我们去外面与人切磋,若是打赢了回来,骆师就会很高兴;若是输了回来,必是一顿臭骂。

因为我受过篮球训练,身体素质不差,领悟力也还行,学得很快。而且我练拳的时间也比我那些师兄弟们要多得多,所以我才学了一年,功夫就已经超过了一些学了三五年的师兄。当时,我一个月挣31块钱,20块钱给家里,剩下的几乎都孝敬师傅了。我从家到学校,再从学校到骆师家,再从骆师家回家,一圈下来差不多有十一二公里,我宁可腿儿着,也不舍花三块钱买张公交月票。骆师喜欢听京剧,我几乎每个月都会请他去听回马连良,或谭富英、裘盛荣、张君秋什么的;我看骆师的鞋破了,就会去内联升给他买双礼服呢面的千层底儿;我看他家的茶叶快喝完了,就会去张一元给他买上半斤花茶。我的一举一动,骆师都是看在眼里的,所以他对我也格外喜欢,教我的也多。

因为我是一名人民教师,有寒暑假,特别是暑假,天长,假期也长,是我练功的黄金时间。暑假期间,我都是每天六点不到就到天坛公园了,先绕公园走上十来里的八卦步,然后到我练功的地点,再绕树走圈,练习掌法,一练就是一个多小时。之后,稍事休息,就去老师家,把骆师接来。再然后,我练我的,他练他的。他练完以后,才会给我一些指点。这就中午了,我会先把他送回家,再回自己的家。晚上八点,我还要去天坛公园,再练两个多小时的八卦刀、八卦枪。练累了就躺在公园的长椅上,看星星……

功夫初成

老话说功夫不负苦心人,正是在这样的勤学苦练之下,我的功夫长得很快。老师看到我的进步,心里也是十分高兴,作为奖励,他经常会领我去拜访一些武林前辈。

最让我难忘的是去拜访马玉堂老前辈。马先生是李存义的高足,在当时北京武林,可谓神一般的存在。他儿子马元基1928年参加南京中央国术馆考试,获得了四项第一,并被聘为了中央国术馆教员;他的儿媳,也是他的徒弟赵飞霞,在同年中央国术馆举办的擂台赛上,女扮男装击倒过多名男拳师,成为中央国术馆女子班教员;他的徒弟朱国福1923年在上海万国会擂台上,击败过俄国大力士裴盖哈伯尔……

骆师是马老前辈的师侄,与马老的徒弟朱殿琛、朱殿和相交莫逆,亦曾得过马老的一些指点。那天,我一听他要带我去看望马老前辈,高兴得马上去给马老买了礼物。马老前辈住在骡马市大街。他一见我们来了,很是高兴,还从椅子上站了起来,骆师命我行叩首礼,我立马跪到在地上,给马老磕了几个头。当时,马老已经80多岁了,留有山羊胡,非常慈祥,但也显出了一些老态。在谈了一些往事后,骆师命我给马老练一趟八式拳,我练完后,马老脸上露出了笑容。说:“行,还有点儿形意的味道,以后好好跟着师傅学。”唉!没想到马老前辈转年就去世了。我能有幸见到他老人家一面,真是幸运啊!

1960年至1962年是“三年困难时期”,我因为每天都要练功,更是吃不饱了,全身浮肿。但我的功夫一天也没有搁下,不能多练,就少练,终于渡过了难关。1963年,经济恢复,北京市举办了中华人民共和国成立以来最盛大的一次“武术冠军赛”,我获得了成年形意、八卦掌组的冠军。赛后,刚成立不久的中央电视台请我们这些冠军到台里去,给全国人民汇报表演。事后,每人给25元的劳务费。这是我第一次靠打拳挣到的钱!没有老师能有我的今天吗?于是,我马上在鸿宾楼请骆师和几个师兄吃了一顿饭,以示庆贺,这顿饭只花了15元,剩下的,我都送给老师当零花了。

当年,北京武协下有三个大组:长拳组组长是孙占鳌;太极拳组组长是徐致一;形意八卦组组长是我的老师骆兴武。我因为是1963年武术冠军赛形意和八卦掌的双料冠军,自然也成为了形意八卦组的成员。武协每周六的下午活动一次,我是有时间必到,因为在研究会中有很多拳种的专家,大家聚在一起除了研究一些拳法外,还会讲些武林前辈的逸事,使我增长了知识,获益匪浅!

转益多师

1963以后,我改在了东单公园练拳。东单公园因为交通方便,练拳的人很多,在那儿我又结识了很多武术前辈,也结交了许多朋友。

比如王达三先生,他是李文彪的徒弟,是我的师伯。他结交的名人很多,如京剧界的花脸泰斗钱金福,书画界的马晋和浦家兄弟,武术界的许禹生,醉鬼张三的徒弟许三爷等等。他在其住处王府井甘雨胡同有个“达三健身武术社”。墙上挂满了名家字画。

我跟王先生学过一套太极拳,是杨式的老架子,他说是跟太极名家许禹生(著名武术教育家、北平体育研究社的发起人)学的。他还教过我一套纯阳剑法,并教给了我一种练剑的方法——在身前用线吊一个玻璃球大小的棉球,高与胸平,然后手持宝剑对着棉球练习,用这种方法练剑,不但能练准头,还能练腕力。

我在东单公园,还认识了山西人钱谨之先生,他是戴龙邦先生(戴家数百年来一直是山西武林豪强,戴龙邦还是心意拳的创始人)的后人戴魁的弟子。他教了我戴家的十二形。可惜,钱先生不到60岁就因患脑溢血去世了。让我每一想起来,就感到心酸。

1963年秋的一个星期天上午,我练完拳正想回家,忽然在东单公园西北角看到一位40来岁的中年人正在练一种我从来没见过的拳。出于好奇,我停住了脚步,等人家练完后,客气地问:“您练的这是什么拳呀?”“螺旋拳”他脱口而出,我竟连这拳名都没有听说过。于是,我又问:“您跟谁学的呀?”“老裘。”“老裘是谁?”“老裘就是裘稚和呀。”我突然想起来了,这个老裘不就是星期天常去中山公园,看骆师教我和马有清师兄练拳的那个老头吗?他总是蹲在一边看骆师教我们打拳,有时会给骆师递过来一支烟。我还曾问过他会点什么,他表示什么都不会,就喜欢看。中年人听我这样一说,不禁哈哈大笑起来:“我是汽车七场的党委书记,叫赵长青,老裘是我们厂职工,我能骗你吗?”我说:“那好吧!我想下周六晚上六点去您那儿看看裘老师,请您转诉他,让他下了班别走,等我一会儿。”他说:“行。”

下周六下午四点,我下班后,就骑着自行车跑了二十多公里,来到位于沙河镇的汽车七场。发现裘老师正在门口等我呢,我们一见面,就哈哈大笑起来。后来,他除了给我指点过形意拳、八卦掌外,还教了我他自编的“螺旋拳”(也称“武当三十六式”)。裘先生当时每月的工资是80元,他说他每月会给在天津的老伴寄回40元,剩下的都是他自己用。所以,裘先生每次来见我,不是带着荔枝,就是请我去晋阳饭庄吃饭,还感叹说:“要是在过去,我可以养着你练拳!”

“文革”前几个月,裘先生退休回了天津,我们还经常通信,他也经常来北京。有一次,我请他去汇泉池洗澡,他非常高兴。还有一次,我去天津,给他买了一网兜海螃蟹和一网兜莱阳梨。我和他全家高兴地吃了一顿螃蟹大餐,之后,他又要带我去见一见大成拳名家赵道新先生,想让我跟赵先生学拳。还说:“只有我带去的人,他才肯教。”我说我不能住在天津,怎么跟赵先生学拳呀!于是,他就把赵先生亲笔写的一篇“拳经”给了我。

又,1965年的一天,我在中山公园门口碰见了我的叔伯师兄赵砚波先生。他比我大20多岁,是尚云祥(形意大师,曾给大内总管李莲英做过护院)的大弟子赵克礼的徒弟,还曾受过去马玉堂老先生的儿子马元基和儿媳赵飞霞的指点,功夫非常扎实。我们一起来到唐花坞,先练一会儿五行拳,然后是连环、八式、鸡形……

赵师兄看了我的功夫后,很高兴地用家乡话对我说:“师弟呀!你练得不错。今天我教你一套马形吧。这套马形很少有人练,我教给你,算是留个纪念。”我一听非常高兴,就无比用心地学了起来。在这套马形中,除了人们经常练的单马形、双马形外,还有儿马兜裆、白马扬蹄、野马撞槽,信马由缰招式等。我非常喜欢,也非常珍惜。后来,我经常去铁匠营看望他,他也经常给我讲些形意拳的要领。

还有一天上午,我在东单公园看到了马汉清先生和李秉慈先生正跟一位60多岁的老先生练螳螂拳。这位老先生,瘦高的个子,穿着一身黑色的中式裤褂,脚上是一双解放牌的绿胶鞋,目光炯炯。我一猜可能是单香陵先生。于是,我就走过去恭恭敬敬地问道:“您是单老师吧?”“是,您是谁?”他反问道。我说:“我是骆兴武的徒弟。”他说:“那不是外人,我跟你老师是老朋友了,你回去一问便知。”之后,我又看他们练了一会儿拳,并问了他的住地,我说:“下午,我可能会陪骆师去看望您老人家。”他愉快地说道:“行,欢迎!”回去后,我跟骆师说,我也想学学这个螳螂拳,骆师很痛快地就同意了。下午,骆师就带我去拜访了单老师,并把我想跟他学螳螂的事和单老师说了。单老师也很痛快地就答应了,说:“行,您的徒弟就是我的徒弟,想学什么都行。”于是,从第二天开始,我就同李秉慈、马汉清一起跟单先生学起了六合螳螂拳。

当时,我老师的“兴武国术社”也很红火,很多老前辈都经常会过来看看。特别是形意大师张长发和八卦掌名家程有信先生(他是眼镜程的小儿子,和我老师是一年出生的),来得最多,他们都是老前辈,一来我们师兄弟都很高兴了,围上去问寒问暖,请他们指教,一准能学到点东西。

一天晚上,张长发老爷子又来了。他是个瘦干巴老头,留着两撇八字胡,虽已八十有余,但仍十分硬朗。骆师经常跟我们说:“张先生天生神力,人送外号‘铁罗汉’。”他来了以后,看我们正在练蛇形,一时兴起,就给我们走了一趟蛇形,之后又给我们讲解,怎样足打,怎样膝打,怎样胯打,怎样肩打,怎样肘打,怎样手打,怎样头打,使我获益良多。

再遇奇人

1966年6月,“文革”开始了,北京各公园都没练武的了,直到1974年,我才恢复了每天到天坛公园练拳。不久,我在天坛公园又认识许唯仁、贾振才、窦德元、德玉亭和韩武先生。许先生是醉鬼张三的徒孙,贾振才是他师弟,也是我师兄(因他也是唐凤亭的徒弟,唐凤亭和我老师是把兄弟)。窦先生和德先生都是南菜园刘五的徒弟,辈分虽然不高,但功夫很好。他们都对我很好,一点也不保守,德先生还教了我一些掌法。

不久,我又在东单公园认识了张汝林先生,他是天津人,身材魁梧,膀大腰粗,两只大手伸出来像小蒲扇似的。那天,我正在东单公园练拳,他一进公园我就看见他了,经过交谈,我知道他的八卦掌练的是高义盛一脉。他说他原来是火车司机,每个休息日都扛着鹅蛋粗的大杆子到海河公园练拳,拧枪划杆。现在退休了,来到北京,住在木厂胡同他女儿家。他教了我软八手、硬八手,还教了我一套熊形。

又,我在椿树胡同小学的同事宁老师的丈夫王敷先生是练尹氏八卦掌的(尹氏八卦掌为董海川的大徒弟、曾做过光绪皇帝武术老师的尹福所创),他的祖父和尹福是莫逆之交,他的八卦掌就是尹福之子尹玉璋教的。他和我关系很好,我们经常在一起切磋。他还带我去拜见了何忠祺老师。何老师个子不高,身材胖胖的,笑起来像个弥勒佛。何老师的父亲是尹福的徒弟何金魁,母亲是尹福的女儿尹金玉,他从小就跟着父母和舅舅一起练武,他的八卦掌绝对是最正宗的尹氏八卦掌。当时,何老师已不再教人,但因为我是王敷介绍来的,他才接纳了我,于是,我就经常去何老师家请教功夫,何老师尝说:“八卦掌要身法赢人,步眼赢人,身法要灵,步眼要快,才能出奇制胜。”遗憾的是,他当时浑身是病,很多套路不是忘记了,就是练不了。但我还是从他那儿学到了不少真玩意儿。何师母是个名副其实的贤妻良母,脸上总带笑,说话声音不高,让人可亲可敬。她曾跟我讲她婆婆的功夫,“盘腿坐在床上,能用小脚抽人嘴巴……”

一天,我在东单公园刚练完,就走过来一个身量瘦高、留着八字胡、穿着住院服,手里还拿着一根文明棍的老先生。他对我说:“你认识我吗?”我一愣,上上下下打量了他一番,还真不认识。他对我说:“我叫刘谈峰,想起来了吗!”“啊!原来是您啊,我想起来了。”刘先生是广东人,也是一位老革命,时在中联部任职,因为他很少在武术界露面,所以认识他的人不多。他说:“你参加比赛时,我就坐在看台上,你练的不错。我现在正在北京医院住院治病,过些日子就出院了,我想教你点东西,好吗?”我一听大喜过望,跟他定好了时间地点才分手。

此后一段时间,我每天5点起床,骑车15里赶往木樨地中联部门前河边的小树林。那是冬天,寒风刺骨呀!刘先生穿着大衣,戴着棉帽、手套、口罩,准时而来。他先教了我一个月太极架子。然后才教我八卦掌。他教我的八大掌与社会上演练的不尽相同。

程氏八卦掌门中的掌法一直都很混乱。盖因老前辈们教拳都很保守,往往是一个徒弟只教个四五掌就算教到头了。我跟骆师学了20余年八卦掌,也没能将八大掌学全,也许骆师在跟李文彪师爷学艺时,就没学全。可能只有程有信先生是学全了这八大掌的,因为他是程廷华的小儿子。程廷华去世时,他才9岁,所以他的功夫都是程门弟子们代传的,是故也只他才有机会得窥程氏八大掌的全貌。后来,他又根据这八大掌,创编了八八六十四掌。而刘先生则可能是当时唯一能打全这六十四掌的。现在我能掌握了这六十四掌的练法,全拜刘先生所赐。

有一天,刘先生又拿来一对兵器问我是什么?我一看就知道,这是八卦子午鸳鸯钺,《雍正剑侠图》中的童海川使的就是这种兵器。他问我喜不喜欢学,我当然喜欢学了!于是,刘先生就让我先做一对木头的,做好了他就教我。我回到家后,就把床板给锯了,然后用锉一点点地锉成了一对钺,第二天当我把这对木钺拿给他看时,他也大吃了一惊!“怎么这么快你就做好了?”我把经过一说,他很高兴,马上就手把手教我练了起来。

1979年,我去南宁参加第一届全国武术观摩交流大会的前夕,刘先生还送给了我一套程有信先生的八大掌组照,一共有80多张。现在国内外杂志上或八卦掌同门手中程有信穿着棉衣棉裤练功的照片都是从我这里流出去的。

第一届全国武术观摩交流大会真是一次盛会,许多还健在的老武术家们也都参加了角逐。如四川的一代猴王肖应鹏、成都体院的教授王树田、武汉体院的教授刘英华、四川峨嵋派大师赵子虬,名震京畿的“大枪袁”(袁敬泉),山西大学的教授(鞭杆权威)陈盛甫、90岁高龄曾参加过义和团廊坊保卫战的刘志请……都来了,当然更多的还后起之秀。大会运动员平均年龄47岁,我当年43岁,可以说还是年轻运动员。最后,我获得了八卦掌的金牌。

1980年5月,我在去太原参加第二届全国武术观摩交流大会前夕,刘先生因尿毒症住进了北京医院。出发前的一个晚上,我在医院陪了他一整夜,也算是略尽孝心吧!但当我从太原再次带回八卦掌的金牌时,刘先生已经逝世了……

刘先生曾答应给程有信出本书,但夙愿未能完成。2005年,我终于编成《程氏八卦掌》一书,由人民体育出版社出版,这也算是我对程先生、刘先生的一种缅怀和回报吧。

薪火相传

1981年,第三届全国武术观摩交流大会在沈阳举行,当时,北京体委的范宝云女士劝我不要再参加了,留出一个名额给新人。结果在这次大会上,我的学生付春梅又获得了八卦掌金牌。听到这个消息,我比我自己拿金牌还要高兴。

同年,我还被聘为了北京武术队的客座教练,专门给女队传授八卦掌技艺,我断断续续在该队任教了十余年,我教过的很多学员后来都在国内国际比赛中获得八卦掌金牌。比如戈春燕曾先后五次在全国武术比赛中获得八卦掌金牌,张宏梅、壮晖、商钰等多次获得全国冠军。记得我刚到北京武术队女队任教时,都是全队队员一起练习,她们的教练李俊峰就排在队伍的头一个。当时,我还很诧异,后来,我看了电影《武林志》,才知李俊峰饰演的是男一号东方旭,戈春燕扮的是他的老婆,他们表演的八卦掌,就是我教的,我才恍然大悟!

1982年,我还去山东黄县拜师过单香陵先生。单先生最早学的是通臂粘拳,后又拜了六合螳螂拳大师丁子成为师。1933年,28岁的单先生曾在华北武术擂台赛上,一路过关斩将,杀入决赛。后来,梅兰芳先生曾想聘单先生为保镖,但单先生没有答应,于是以朋友相交。单先生当时住在宣外永光寺东街,与徐兰沅先生和广和戏院的大股东王玉堂先生住得都不远,也相互认识。再后来,王玉堂先生请了单先生去广和戏院管理前台管事。单先生一去,当地的地痞流氓就再没有敢来闹事的了,当时,广和戏院在鲜鱼口,广德戏院在大栅栏,广德戏院的老板一看非常羡慕,便通过王玉堂先生又把单先生请到了他的广德戏院,所以朋友们都开玩笑称他为“两广总督”。广和剧场是富连成科班所在地,一天,科班内的学员起了矛盾,一时剑拔弩张。单先生为了挫挫双方的锐气,命人搬来一摞砖,说:“我听说诸位因小事不和,准备同室操戈,想必都有两下子。既然如此,哪位先来拿这几块砖,给大伙露一手。”双方面面相觑,没人敢上前。单先生又说了,“既然诸位不行,那就看我的。”说罢,大喝一声:“开!”右手闪电般的砸下去,“哗啦”一声,九块砖自上而下全部击碎。随后,单先生又对大家晓以大义,终使两方言归于好。此举震动了梨园,不几天,富连成的班主叶存善先生、总教习肖长华先生得知此事,又聘了单先生为富连成的武术教师。

那些天,我在单老师家,上下午都练拳,单老师还教了我形意的“三才剑”。他说:“这套剑我教给过叶盛章,他在《酒丐》那出戏中舞的就是这套剑。”晚饭后,单老师又给我讲了六合螳螂拳的功理和手法,并时不时地站起来给我喂招、说手。

1983年,第四届全国武术观摩交流大会在南昌举行,我的弟子韩燕鸣、韩燕武都是北京武术队的队员,他们在大会上表演了“八卦掌对打”,他们的对打可不是事先准备好套路,而是在场上真打。当他们表演完后,就来了两个军人,问他们想不想参军,但是他们可能是散漫惯了,就没答应。

1995年,国家体委武术运动管理中心和武术研究院开始对一些流传较广、影响较大的拳种进行了系统的研究和整理,并在此基础上创编系列规定套路。首批列入的拳种有:形意拳、八卦掌、南拳、少林拳、太极拳、劈挂掌、八极拳、通臂拳和螳螂拳等。我是八卦掌编写组挑头的。1997年,我还应中央电视台之请,录制了《八卦掌》,1998年,又为体育大学出版社录制了《传统武术名家名拳系列》中的《八卦掌》、《八卦剑》、《八卦子午鸳鸯钺》和《形意拳》。1999年,我又受中国武术管理中心的委托编写了《八卦掌》一书。其间,我还受北京武术院院长吴彬和北京武协副主任刘学勃先生之请,主审了《燕都当代武林录》。2001年,我的《青龙探爪·八卦图说》一书,在香港出版。2002年,我被中国武术协会授予武术八段称号。2003年为缅怀单香陵先生,我克服了资料短缺等困难,在人民体育出版社出版了六合螳螂拳史上的第一部专著《六合螳螂拳》。2004年为了感恩刘谈锋、程有信先生,我又在人民体育出版社出版了《程氏八卦掌》一书,这也是目前唯一一部全面介绍程氏八卦掌的专著。2008年,我的《八卦掌述真图谱》一书,在北京体育大学出版社出版。

我是从2009年开始正式收徒的,之后,我最主要的工作就转到了带徒弟上,形意拳、八卦掌、六合螳螂拳要发扬光大、走向世界,我作为一名在这三个拳种上,都算是有些成就的中华武者,有责任也有义务贡献自己的一份力。

到目前为止,我收的正式徒弟已有六七十人,跟我学过拳的人没有一千也有八百。我的这些徒弟,乃至徒弟的徒弟,这些年,在国内国际武术大赛上,拿到的金牌,早已超过了100块。我还先后到过美国、希腊、意大利、法国、日本、澳大利亚等国传授形意拳、八卦掌和六合螳螂拳。我的一些外国徒弟,在跟我学习之后,不仅在他们国内的一些武术比赛中,屡获冠军,甚至有到中国来参加武术比赛,也能拿了冠军的。

我的徒弟韩燕武、韩燕鸣,曾被王家卫聘为《一代宗师》的武术设计,教了章子怡三年的八卦掌,他们跟我说她练得也很认真,在八卦掌上也算有点小成了。后来,章子怡凭在《一代宗师》中的出色表演,获了不少奖,也为八卦掌的走向世界,做出了贡献。这里面还有个小故事,当时,负责教梁朝伟咏春拳的是一位香港武师,曾跟韩燕武打哈哈说:“你们这八卦掌,就是转来转去,能打人吗?”韩燕武笑道:“要不咱们过两招?”香港武师同意了。于是,两人拉开架势比了起来,结果,只一个回合,韩燕武一掌就把那个香港武师“发”出了六七米远。

2015年,我成为中国武术九段。3月,国际武术联合会,在传统的长拳、太极拳等比赛项目基础上,又将男子大刀、形意拳,女子双剑、八卦掌列为正式比赛项目,中国武术管理中心为此要举办一期这些项目的教练员培训班,我被聘为了八卦掌组的总教练。

最后,我想说的是:中华武术能够代代相传,并不断发扬光大,武林中人,特别是名家,都负有承前启后的使命,功夫再强,也是“生不带来,死不带去”,现在都信息时代了,什么门户之见、“留一手”这些不利于中华武术发展的陋习,都应该丢进历史的垃圾堆了。我能有今天的成就,也是得益于当年我的恩师骆兴武先生及很多武林老前辈的悉心指点。如今,我也要把我的这一身功夫,毫无保留地传给后人。