顺治皇帝的孚斋

2018-01-26毛亦可

毛亦可

北京大学历史系博士后,主要研究方向为清代史

清世祖顺治帝是清朝入关后的首位皇帝,也是清朝倾心汉文化最深的皇帝之一。孚斋是顺治皇帝的书斋,顺治帝在位的最后几年中,日常俱在孚斋读书游息,召见汉族士人和僧人。然而,顺治帝去世后,他生前对汉文化的热爱、对汉族士人和僧人的亲近,都被孝庄皇太后和满洲亲贵大臣大肆批判。(姚念慈《评清世祖遗诏》,《清初政治史探微》,辽宁民族出版社,二〇〇八年)孚斋作为顺治帝接受汉化的重要证据,斋名被清代官书抹去不提,斋中布局不复旧貌,甚至所在地点也渺不可寻了。今天的故宫博物院(紫禁城)中,已经没有任何标识提及孚斋所在。唯有从文献中尚能找到一丝孚斋当年的痕迹。

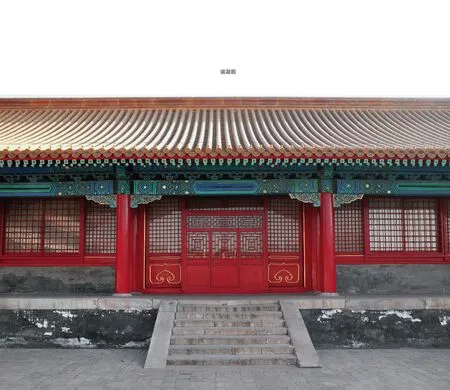

顺治帝图片取自故宫博物院藏清人绘《福临吉服像》轴

晚清人吴振棫在其《养吉斋余录》中提到孚斋,称:「世祖笃好儒术,手不释卷,建孚斋于宫中,为读书游息之地。尝命徐立斋元文进《孚斋说》一篇。」(《养吉斋余录》卷三)清初韩菼、张玉书也都曾提及徐元文作《孚斋说》一事。(韩菼《徐公元文行状》;张玉书《徐公神道碑》)不过,他们都没有说明孚斋的具体位置。唯叶方蔼之子叶渟为其父所撰《先司寇文敏公遗事述略》中称:「(世祖)筑室乾清宫旁,颜曰﹃孚斋﹄,命为《孚斋记》以进。」(《吴中叶氏族谱》戊集)徐秉义也称:「时与余弟立斋并邀主眷,乾清宫有室曰﹃孚斋﹄,为世祖读书静坐、受厘宴息之所,宰臣少有至者,惟公与余弟得入,遂命各为《孚斋记》以进。」(《培林堂文集》卷八《讱庵叶公墓志铭》)则孚斋为乾清宫殿室之一,当即乾清宫东、西二便殿昭仁殿、弘德殿,或东、西二庑殿端凝殿、懋勤殿之一。其中,懋勤殿作为明代以来皇帝藏书、读书的处所,被顺治帝辟为孚斋的可能性最大。

徐元文、叶方蔼二人的传记中都专门提到他们受召于孚斋、奉旨撰《孚斋说》,可见这在当时是甚为荣耀之事。但二人所撰《孚斋说》,今俱不存于文集中,《叶文敏公集》卷一目录尚留有《御试孚斋说》题目,正文或系特意抽去。传记中专门拿来夸耀的文章,却不收入文集,是很奇怪的事,何况二人都是如此。最可以想见的理由,当是康熙以后,孚斋旧事为当政者所忌讳,故而徐、叶文集中都不敢收入此文。

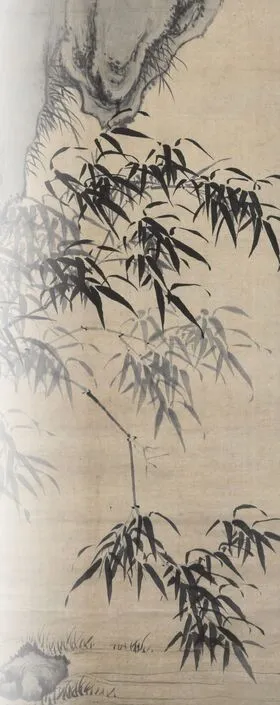

顺治朝的孚斋中究竟有些什么?顺治皇帝在孚斋中做些什么?虽然徐、叶二人的《孚斋说》今俱不可见,幸好还有彭孙贻的《客舍偶闻》一书,记录了顺治皇帝在孚斋召见徐元文、叶方蔼等人的情形:

世祖召修撰徐元文、编修叶芳霭、华亦祥入乾清宫。世祖科跣,单纱暑衫禅裙,曳吴中草鞋。命三臣升殿,赐观殿中书数十架,经史子集、稗官小说、传奇时艺,无不有之;中列长几,商彝周鼎、哥窑宣炉、印章画册,罗列毕具;庑下珠兰、建兰、茉莉百十盆,清芳触鼻,璀璨耀日。赐席地坐,从容问群臣贤否、时政得失,皆谢以初进小臣,不能备知。因及书史古文,又问近来名流社会,且云慎交社可谓极盛,前状元孙承恩亦慎交中人也。

彭孙贻是明遗民学者,以记考当朝史事名家。上引记载,或是他传抄自徐、叶二人的《孚斋说》,或是闻之于他在朝为官、与叶方蔼交好的从弟彭孙遹,总之当有所本,不可作传闻野史观。引文中虽言召见地点为乾清宫,但从陈列上看,显然不是乾清宫正殿,应该就是乾清宫殿室之一的孚斋。斋中陈设,书籍、图画、古玩、花卉毕具,与当时汉族文人的书斋甚为相似。顺治皇帝个人的穿着打扮,「科跣,单纱暑衫禅裙,曳吴中草鞋」,也与南方士人夏季的装束相近。至于赐徐、叶、华三人席地而坐,「从容问群臣贤否、时政得失」,又谈论书史古文与士人社盟情状,更是展现出将与汉族士大夫坐而论道的姿态。

端凝殿

徐元文、华亦祥、叶方蔼三人,是顺治十六年榜鼎甲。而顺治十六年春闱,是清朝为庆祝攻占云南、统一明朝旧域而开设的恩科。顺治皇帝以类似于汉族君主的方式招待这一榜的新科鼎甲,可以看做一种具有象征意味的表态,展示的是这位年轻的清朝皇帝愿意继承大明帝国的政治文化遗产、以传统汉族王朝的方式统治大明的故地故民。彭孙贻以不无钦羡的语气记录这段掌故,则说明此时不仅是在朝汉官,甚至在野的遗民士人,都对顺治皇帝的政治姿态表现出认可与期待。

由于孚斋位于乾清门之内,若非顺治皇帝相召,外臣绝不能擅自步入,故而当时得以目睹斋内陈列的人并不多,留下的正面记载更少。除上引彭孙贻笔记外,木陈道忞禅师文集中对孚斋的描述,是另一处珍贵的记录:

懋勤殿

昭仁殿旧影

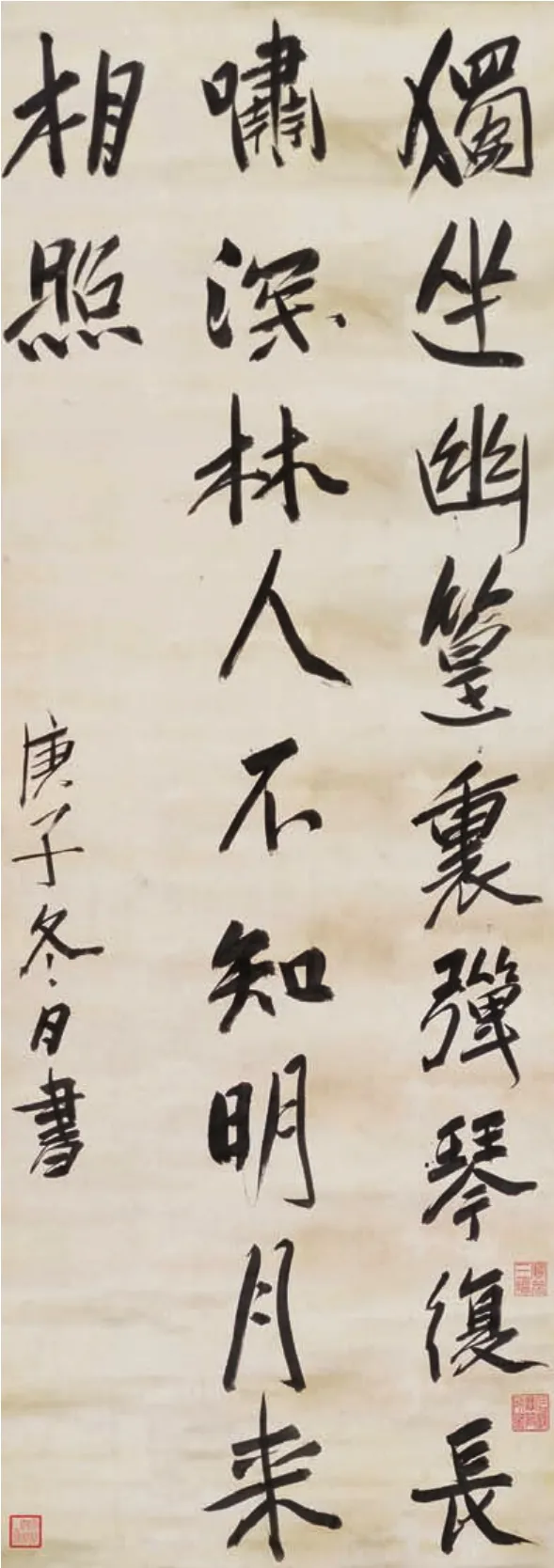

清 福临 行书王维诗轴绫本墨笔故宫博物院藏

上所居孚斋,门书「生死事大」,壁书「莫道老来方学道,孤坟尽是少年人」之句。为语忞曰:「每对此,辄万缘寝削。」因进曰:「少年读李卓吾﹃才等待,便千万亿劫了也﹄,即日出家。」上曰:「亦请老和尚大书,用以自警。」(《布水台集》卷四)

顺治皇帝向有佞佛之名,木陈道忞是深得他宠信的汉族僧侣之一(陈垣《汤若望与木陈忞》,《陈垣学术论文集》,中华书局,一九八〇年),故而能够出入孚斋。此诗题中描写孚斋门、壁张挂字幅,是《客舍偶闻》所不及的孚斋的另一面。

在乾清宫殿室的门上挂上「生死事大」,墙壁上挂上「莫道老来方学道,孤坟尽是少年人」,确实有些超乎我们的想象。不过,在顺治之世,阳明后学仍喧嚣一时,并与佛教禅学相沟通。顺治皇帝受到当时流行文化的影响,沉迷于这些禅宗语录,同样不难理解。从这一意义上说,顺治帝的「佞佛」,与他对汉文化的倾心,可以视作一体两面。孚斋门壁上悬挂的禅宗语录,与内里陈列的书画古玩,在精神意义上的指向是一致的,都体现出年轻皇帝对当时汉族士人文化的向往与投入。

顺治皇帝对汉文化的倾心,固然赢得了不少汉族文官的拥护,然而,在保守的孝庄皇太后与满洲亲贵大臣看来,这些却都是有悖清朝「祖训」、甚至可能引发统治危机的危险行为。孚斋中对汉文化元素恣意而毫不掩饰的铺陈,顺治帝在其中模仿汉族士人的装束举止,自然也让这个书斋成为保守派的眼中钉。因此,顺治皇帝甫一去世,孝庄皇太后和满洲大臣就共同拟定遗诏,以十四条「罪己诏」尽行否认顺治帝生前的汉化倾向。「孚斋」之名也从紫禁城中销声匿迹,曾经张挂陈列的书画古玩,大概都收拾进了库房。顺治朝出入孚斋的文士、僧侣,亦不复当年的风光。道忞禅师匿迹江湖,自不待言,至六十余年后犹遭到雍正皇帝的批判(陈垣《汤若望与木陈忞》);徐元文、叶方蔼俱身陷顺治十八年的奏销案中,各自降调,至康熙九年以后,才陆续以经筵讲官的身份再次聚集到康熙皇帝身边,而华亦祥已于此前过世。

康熙十一年,叶方蔼结束八年的乡居生活,回到朝中,作《急论》三篇进呈。其中第二篇专论君臣之道,以为「臣之事君,有师道焉,有友道焉,有仆隶之道焉」。(《叶文敏公集》卷七《急论中》)叶方蔼向往的君臣师友之道,即是当年孚斋中与顺治帝坐而论道的延续。然而,当年那个带着几分天真气、君臣坐而论道的孚斋,此时已经被更融入官僚体制、以大臣分班侍值的南书房所取代。康熙帝对汉族文官的笼络,比他的父亲更多了几分帝王心术,而少了以师友相待的真诚。数年之后,正一路青云直上的叶方蔼萌生退意,谓清朝政治「寸进退反尺」(《叶文敏公集》卷十一《寄家人》),已非他当年的期待。叶方蔼求去未成,最终在康熙二十一年卒于任上;徐元文则于康熙二十九年遭两江总督傅拉塔弹劾,「惊悸呕血而死」。(李光地《榕村语录续集》卷十三)顺治皇帝的孚斋,徐、叶二人笔下的《孚斋说》,连同孚斋中略带天真的汉化理想,都如同昙花一现,随即湮灭在了清王朝日益成熟的政治轨道之中。