公益类科研院所科技成果转化和对外科技服务现状分析

2018-01-25池敏青仇秀丽

池敏青,仇秀丽

(1.福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 350003;2.福建省农业科学院科研处)

公益类科研院所是以向全社会提供公共技术和公益服务为主要任务的科研机构,是政府协调社会科技发展不可缺少的技术支撑。在我国,公益类科研院所作为科技体系的重要组成部分,担负着构建国家创新体系的重要责任,主要面向经济效益较低而社会效益显著的行业提供科技支撑服务,是社会中科技公共物品的主要提供者,有着不可代替的社会价值。近年来,从中央到地方相继出台一系列促进科技成果转移转化的激励政策,但公益类科研院所在科技成果转化率方面却一直呈现低迷状态,受到广泛的关注。

福建省处于东南沿海,是建设特色鲜明的海峡西岸经济区区域创新体系的重要组成部分。目前福建省共有38家省属公益类科研院所,科研和技术服务领域涉及农业、林业、生物、海洋、医学、体育、劳保、标准、计量、信息、环保、水利水电等领域。本文以福建省属公益类科研院所为例,分析该类科研院所在科技成果转化和对外科技服务方面的现状和特征,探讨存在的问题,旨在促进公益类科研院所加快成果转化,提高对外科技服务能力。

1 科技要素投入强度

科技成果转移转化和对外科技服务能力首先是建立在一系列人、财、物等要素投入支撑的基础上。截至2015年底,38家省属公益类科研院所共有科技活动人员2404人,其中:硕、博士988人,占比41.10%;高级职称945人,占比39.31%。“十二五”期间,38家省属公益类科研院所收入总额为45.41亿元,其中科技活动收入38.70亿元,占比85.22%。科技活动收入中政府资金32.36亿元,占比83.62%;非政府资金6.34亿元,占比16.38%。表明该类院所的收入来源主要是政府的财政补助和承担政府科研项目。政府资金中承担政府科研项目收入为8.81亿元,占政府资金的27.21%。非政府资金中技术性收入6.12亿元,占非政府资金的96.55%,是院所从事科技活动主要的非政府资金收入。截至2015年底,38家省属公益类科研院所共拥有重点实验室35个,工程技术研究中心22个,部级农作物良种改良中心3个,部级原原种扩繁基地4个,种质资源库(圃、场)10个,科学观测站14个,产业技术创新体系18个,技术研发平台16个,科技服务平台52个(包括19种科技期刊)。

2 科技成果供给能力

科技成果供给是科技成果转化的前提条件,科技成果的数量和质量对科技成果转移转化和对外科技服务产生直接的影响。“十二五”期间,38家省属公益类科研院所科技成果产出能力不断增强,共获得授权的知识产权817件,其中:发明专利授权376件、实用新型专利授权371件。获得各行业的主要专有证书有国家品种审(认)定22个、省级品种审(认)定213个、新(兽)药证书2件、临床试验批件7件。主导国家标准制定27个、行业标准制定23个、地方标准制定113个。获省级以上党委政府采纳的决策建议12件。共发表国外权威期刊论文402篇,国内四大核心期刊体系论文3008篇[国内四大核心期刊体系指:中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国科学引文数据库(CSCD)收录期刊、中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊],其他期刊论文2516篇,科技专著106本。

3 科技成果转化情况

目前关于科技成果转移转化的概念有多种解释,笔者从狭义的角度认可科技成果转化要侧重于创新链的末端,即:应用技术成果向能实现经济效益的现实生产力的转化,反映科技成果转化活动所带来的社会效益、经济效果和技术进步[1-2]。本文采用技术性收入来衡量科研院所科技成果转化的成效。技术性收入是科技成果转化的重要体现,是指科研院所从事科学技术活动所获得的非政府资金(毛收入),包括技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务收入,以及学术活动和科普活动等。

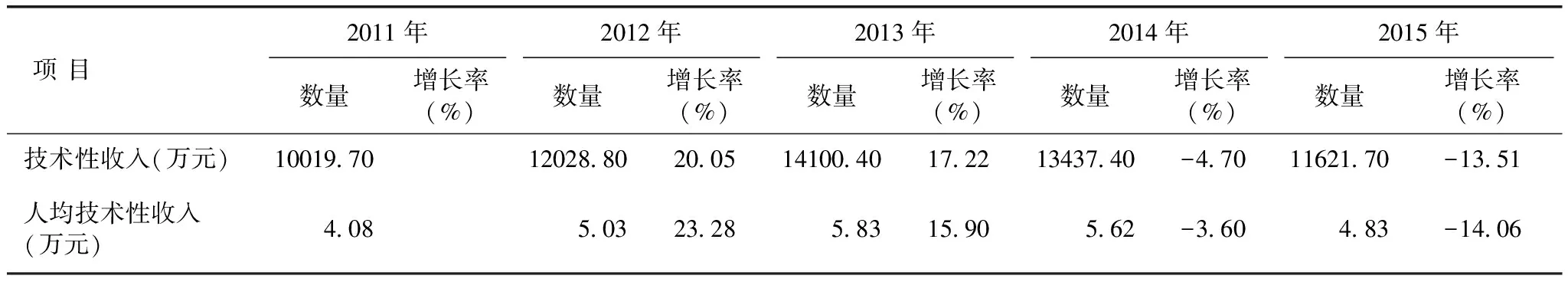

由表1看出,“十二五”期间,38家省属公益类科研院所技术性收入61 208万元,年均增长率为4.77%; 人均技术性收入年均增长率为5.38%。其中:2013年的技术性收入最高,为14 100.40万元,人均技术性收入为5.83万元。

由表2看出,“十二五”期间,共有31家科研院所有技术性收入,有7家科研院所没有技术性收入。“院所6”的技术性收入最高,达20 568.1万元,占比33.60%;技术性收入≥3000万元的有5家,合计45 260.3万元,占比73.95%;2000万元>技术性收入≥1000万元的有7家,合计10 985.3万元,占比17.95%;1000万元>技术性收入≥100万元的有11家,合计4679.6万元,占比7.65%;技术性收入<100万元的有8家,合计282.8万元,占比0.46%。

表1 “十二五”期间福建省属公益类科研院所技术性收入情况

表2 “十二五”期间31家福建省属公益类科研院所的技术性收入分布情况

注:为保护研究对象隐私,分别以院所1、院所2、院所3……院所36、院所37、院所38代表各科研院所,以下类同。

4 对外科技服务情况

由表3看出,“十二五”期间,38家省属公益类科研院所对外科技服务活动工作人次合计为6503人,其中:科技培训1538人,占比23.65%;科技成果示范性推广1440人,占比22.14%;为社会和公众提供的检验、检疫、测试、标准化、计量、计算、质量控制和专利服务1274人,占比19.59%;为用户提供可行性报告、技术方案、建议及进行技术论证等技术咨询工作895人,占比13.76%;其他科技服务活动817人,占比12.56%;科技信息文献服务485人,占比7.46%;地形、地质和水文考察、天文、气象和地震的日常观察54人,占比0.83%。

表3 “十二五”福建省属公益类科研院所对外科技服务情况 (单位: 人)

由表4可看出,“十二五”期间,共有37家科研院所参加对外科技服务活动,其中:工作量最多的是院所7,达1639人,占总量的25.20%,服务内容集中在科技培训工作,以及为社会和公众提供的检验、检疫、测试、标准化、计量、计算、质量控制和专利服务;工作量居第2的是院所9,达541人,占总量的8.32%,服务内容集中在科技成果的示范性推广工作和科技培训工作;200人≤对外科技服务工作量<300人的有6家,合计1447人,占比22.25%;100人≤对外科技服务工作量<200人的有16家,合计2171人,占比33.38%;对外科技服务工作量<100人的院所有13家,合计705人,占比10.84%。

截至2015年底,福建省属公益类科研院所中,有10家设有专门的主管科技成果转化与扩散部门,共有成果转化与扩散的专职工作人员30名;在本单位外设有技术转移中心(育成中心或孵化器)的有5个;在本单位外设有科技创业园等类似机构的有3个。

截至2015年底,福建省属公益类科研院所中直接投资控股的企业有3家;2013-2015年依托科研院所科技成果成立的企业有3家,其中2015年成立的企业1家;以科研院所的知识产权作价投资、注册的企业有1家。

表4 “十二五”时期37家福建省属公益类科研院所对外科技服务分布情况 (单位:人)

截至2015年底,福建省属公益类科研院所中参与国家技术创新战略联盟的有10家,参与省级技术创新战略联盟的有15家,参与其他类型技术创新或产学研合作联盟的有4家。

5 存在的主要问题

根据调查结果分析,在“十二五”期间,福建省38家属公益类科研院所科技成果转化和对外科技服务存在如下问题。

5.1 存在明显的院所间发展不均衡现象

科技成果转化和对外科技服务在38家省属公益类科研院所中呈现不均衡分布状态。经统计,73.95%的科技成果转化集中于5家,55.77%的对外科技服务集中于8家,有的科研院所在“十二五”期间没有产生科技成果转化和对外科技服务。

5.2 在现有投入强度下科技成果转化率不高

近年来,该类科研院所的科技要素投入强度逐步加强,科技创新成果产出成效也较显著,但绝大多数科研成果没有得到转移转化,没有产生相应的经济效益。如在专利产出方面,“十二五”期间的专利所有权转让数量仅26项,转让金额仅282万元,与院所获得的专利授权数相距甚远。

5.3 适应市场机制的专业化服务性机构和队伍还未健全

截至2015年底,仅有10家省属公益类科研院所设有专门的主管科技成果转化与扩散部门,专职工作人员仅30名;在科研院所外设立技术转移中心(育成中心或孵化器)的有5个、设立科技创业园等类似机构的有3个。可见,省属公益类科研院所适应市场机制的专业化服务性队伍还处于探索期,将科技成果从产出主体传递到应用受体的市场化沟通传递机制还不顺畅[3]。

5.4 科技成果转移转化激励政策难以落实

审计、监察等监管部门对科技成果及转化的概念和范畴理解不一致,以致有时在检查过程中对转化激励政策适用性解读过严或过窄;有的科研院所主管部门出台的文件与省政府出台的政策相冲突;有的科研院所领导担当不足,担心决策失误追责或担心成果转化奖励造成分配不公的负面效果,因此不积极主动推动科研成果转化及其相关政策落实。

6 对策与建议

在现有科研院所体制改革和科技资源投入机制背景下,福建省属公益类科研院所只有成功地将科技成果产出转化为现实生产力,才能真正实现技术创新的变革。根据上述提出的问题,从需求导向、服务体系、政策保障三个方面,提出促进福建省属公益类科研院所科技成果转移转化的对策建议。

6.1 构建以市场需求为导向的科研体系

科技成果转化的过程是科技成果供给和需求有效衔接的过程。因此,要强化供求环节衔接体系,提高科技成果转化效率。从以上对科研院所的分析来看,目前前端技术研发和后端产业投资都相对较强,但两者的衔接即科技成果转化环节却相对薄弱。一是要控制科研立项关键环节。科研立项要与科技经济发展实践紧密结合,征集和筛选当前区域科技发展中的难题或当前最迫切需要解决的问题,避免项目立项与现实需求不匹配。二是要健全多渠道、多层次、多形式和多元化的研发资金投入体系,特别是高新技术企业等社会资金,实现科研院所的研发工作与企业技术需求的直接对接。三是应充分发挥现代媒体网络信息传播功能。可在重要媒介发布科技成果的供求信息,并实时更新,建立与完善科技成果信息资源数据库,举办和参加多种形式的成果交易会(如6·18项目成果交易会),通过供给与需求的密切配合和有效衔接,打通科研与生产的通道。

6.2 健全科技成果转移转化服务体系

科技成果转移转化服务体系是政府与企业和其他社会成员之间联系的纽带和桥梁,是发展市场经济的重要支撑。只有把促进服务体系建设放在重要位置上,科技成果的推广与转化才能产生良好效果。一是要构建多部门协作机制和专业化的中介服务体系。科技成果转化是一项专业性很强的复杂工作,需要相关部门的密切配合和专业化中介服务机构的推动运行。二是建立和完善技术成果交易市场。建立以政府为主导、相关中介服务机构为基础的基于互联网的成果交易网,同时公布企业对技术的需求,加强科研院所与企业、市场之间信息的对接。三是要提高中介服务机构服务水平。加强科技中介服务体系建设,大力发展技术成果交易市场,完善中介服务机构功能,加强对中介服务机构进行正规化、专业化的规范和管理,使科技中介服务机构更好地发挥在科技成果转化中的桥梁和纽带作用。四是要培养一批高素质的技术经纪人。既有技术知识又有市场意识的经纪人对促进技术与市场的对接、科技成果的推广,以及根据市场的需求选择课题都将起到重要的推动作用。

6.3 推进科技成果转移转化政策落实

政府政策的制定和实施是促进科技成果转化的重要保障。政府应进一步转变职能,做好科技成果转化相关政策的制定工作,加强政府的宏观调控和政策扶持力度,积极引导和鼓励科研院所与市场需求导向和市场制约紧密结合。结合福建省实际情况:一是要进一步明确技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖酬金提取,按照《中华人民共和国促进科技成果转化法》《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》和福建省促进科技成果转化政策执行。同时探索建立对科研院所促进科技成果转移转化考核机制。二是要采取多种方式,拓宽多种渠道,加强对科技成果转化政策的宣传培训,不定期地组织科研院所和相关主管部门进行交流研讨,形成集成政策等资源优势促进科研院所科技成果转化的共识和合力。三是科研院所要加强对相关政策的学习和运用,对于政策执行存在的症结,要及时沟通反馈,主动争取主管部门和相关职能部门理解支持,共同探讨解决问题的方法和途径。四是科研院所领导要敢于担当、善于决策、主动作为,通过建立健全科技成果转化机制,营造环境、创造条件,让广大科研人员享受到成果转化的红利。

[1]贺德方.对科技成果及科技转化若干基本概念的辨析与思考[J].中国软科学,2011(11):1-7.

[2]李阳成,张明火.福建科技成果转化的绩效探讨[J].科研管理,2009,30(增刊):127-130.

[3]张俊芳,郭戎.我国科技成果转化的现状分析及政策建议[J].中国软科学,2010(S2):137-165.