经营主体食品安全社会偏好行为研究

——基于实验经济学

2018-01-23

(中国海洋大学,山东 青岛 266100)

引言

经营主体是指在食品供应链中,将上游加工主体(食品加工企业等)产成品销售给消费者的利益主体。经营主体是连接加工主体和消费者纽带,将已加工产成品转移给消费者,实现食品价值。经营主体在整个食品供应链中发挥重要作用,其经营食品质量直接影响消费者身体健康和信任程度。食品安全事件频发,其中一个重要原因是经营主体经营管理行为不规范。提高经营主体食品安全社会偏好,是有效解决食品安全问题的重要措施之一。社会偏好理论由Rabin于1993年正式提出。公认的社会偏好被解释为,人们在关心自身利益同时,也会关心他人利益,并将他人利益纳入自身效用函数中[1]。社会偏好由三种偏好组成:互惠偏好、差异厌恶偏好和利他偏好,分别对应人们的互助、公平和善良特性[2-3]。经营主体食品安全社会偏好行为,是指将社会偏好选择在食品经营管理行为中的体现。

国内外学者对社会偏好和经营主体食品安全管理行为已有大量研究。Rabin构建基于互利动机互惠偏好理论模型[1];Fehr and Schmidt提出差异厌恶偏好(公平偏好)模型[4]。在该模型中,参与人对待自身和他人收益持相对公平态度,且人们心里存在主动减少和他人收益差异动机;作为利他偏好一种形态,社会福利偏好是指人们无私关心社会整体福利,Andreoni and Miller通过实验充分证明人们具备社会福利偏好[5]。随着社会发展,社会偏好理论在不完全契约理论、公共品自愿供给等领域已有很好应用。李媛、赵道致研究发现,受公平偏好影响,批发价格契约、收益共享契约及回购契约均可实现供应链协调[6];冯晓明、李怒云基于Ostrom“公共池塘资源”治理模型,从社会偏好聚类角度分析森林生态服务产品自愿供给问题[7]。

在经营主体食品安全管理行为研究方面,刘兵、胡定寰认为,开展“农超对接”农产品采购模式有利于从源头上控制,并且更易建立安全可追溯体系,保障农产品安全[8];贺华丽、苟建华认为,超市创新农产品供应链有利于保障农产品安全,而参与食品安全追溯体系则是创新农产品供应链的重要内容[9];王磊、但斌构建价格和新鲜度影响下消费者时变选择模型,分析超市等零售商对于生鲜农产品的最优定价及最优保鲜投入[10];柏庆国等则研究电子商务环境下零售商具有多分销渠道联合库存与定价策略问题[11]。

综上所述,国内外学者全面阐释社会偏好的基本内涵、应用领域。但将二者结合,研究食品安全领域社会偏好的文献很少。在研究方法上,学者主要通过定性分析和构建计量经济学模型方法探究经营主体食品安全管理行为,设计经济学实验分析社会偏好测度和外溢性问题。本文尝试运用实验经济学方法,研究经营主体食品安全社会偏好类型及其影响因素。

一、经营主体食品安全社会偏好类型界定

经营主体食品安全管理行为包括食品种类选择、食品采购与销售、食品保鲜管理等。经营主体服务对象是消费者,满足消费者不同需求是其开展经济活动的主要目标。随着经济发展,消费者对食品质量属性要求越来越高,安全食品经营选择已成为经营主体食品安全社会偏好行为重要体现。安全食品经营选择是指与普通食品相比,经营主体是否愿意同时经营一定比例安全食品(如HACCP等认证食品)。经营主体的安全食品经营选择关系安全食品市场引导,体现食品安全社会偏好中差异厌恶偏好。

食品经营主体一般可以分为农贸市场和超市两类。农贸市场作为中国20世纪80年代改革开放产物,对于促进农产品流通销售、满足城乡居民消费需求做出重要贡献。农贸市场销售场所简陋,缺乏有效监管,且主要经营产品种类单一。相较而言,超市有条件经营一定比例认证食品。作为食品供应链末端,超市已成为消费者选购食品重要渠道,超市安全管理行为对于保证食品安全具有重要意义。

二、理论假说

复杂人性假设是组织行为学在研究个体行为的重要假设。该假设认为,人同时具有经济人格和道德人格,是两种人格复合体。经济人格导致人们具有最大化自身利益的动机和机会主义倾向,道德人格导致其具有意识克制私欲,纠正行为偏差倾向。复杂人性假设体现出组织行为学中社会偏好元素,即人在追求自身利益同时,也会顾及他人利益。复杂人性假设不代表现实生活中不再需要食品安全监管。研究发现,为克服食品市场信息不对称造成的食品不安全因素,必然要开展政府规制[12]。胡颖廉基于机构自主性视角,构建我国食品安全监管执法力度影响因素分析框架,得出结论:监管者应全面且持久关注食品安全[13]。食品监管因素是否有利于经营主体改善食品安全差异厌恶偏好行为,经营一定比例安全(认证)食品,本文提出假说1:

假说1:加强食品安全监管有利于改善经营主体经营安全食品差异厌恶偏好行为。

自我效能是组织行为学中一个重要概念。自我效能概念由班图拉(Bandura)提出,他认为,任务选择和完成任务执行力由人的自我信念强度决定。对于难以应付的威胁性情境,人们往往选择逃避态度;而对于能够处理的安全性情境,行为通常会非常果断,且愿意实施利于他人利益的行为。自我效能是组织行为学中社会偏好元素的又一生动体现。

认证食品具有较高质量安全保证。因此,本文以认证食品代指安全食品。由于认证食品对食品质量提出更高要求,因此较之普通食品,认证食品成本和价格更高,消费者对认证食品购买积极性不高,认证食品盈利能力偏低。经营主体面临自我效能理论中的“威胁性情境”,其经营认证食品积极性随之降低。鉴于消费者抵触超高价格,提高认证食品盈利能力最好途径在于降低成本。通过降低成本提高认证食品盈利能力后,经营主体是否会愿意经营认证食品,本文提出假说2:

假说2:降低认证食品成本有利于提高经营主体经营一定比例认证食品的意愿。

一般情况下,资本和经营规模较小经营主体,抵御风险能力较弱,所处情境是“威胁性情境”,经营认证食品成本和风险在资本和经营规模中占比较大,往往较重视短期实际收益,为规避风险可能采取经营较少认证食品策略。而经营主体资本和经营规模越大,抵御风险能力较强,所处情境为“安全性情境”,经营认证食品成本和风险在资本和经营规模中占比较小,可能为长远利益而主动经营一定比例认证食品。鉴于此,本文提出假说3:

假说3:资本和经营规模影响经营主体经营一定比例认证食品积极性。

三、实验设计

实验中一共有20名被试者,分为实验组和对照组,实验组10人,对照组10人。实验组和对照组均开展3轮实验。不同之处在于,在实验组中,被试者处于“监管环境”。在对照组中,被试者处于无监管环境。实验组10名被试者被分为A组和B组,每组5人。每位被试者均扮演超市角色(编号为1~5号),A组和B组区别在于资本规模不同(用实验币代表资本规模)。A组每位超市扮演者每轮实验前均会得到20枚虚拟实验币,B组每位超市扮演者每轮实验前会得到50枚虚拟实验币。

A组、B组里每位超市扮演者均遵循相同实验程序,具体以A组为例。A组中5位超市扮演者均开展3轮实验。实验前宣读实验说明,告知被试者实验任务、实验规则、实验步骤等,待被试者充分了解后开始实验。

第一轮实验开始前,实验组织者发给每名被试者10张黄色卡片(编号为1~10号)、10张蓝色卡片(编号为1~10号)、一份信息表及一张决策表(一)(见表1)。其中黄色卡片代表普通食品,蓝色卡片代表认证食品。根据广东省权威分析检测机构分析,超市劣质品不合格率大概在20%左右,因此在该实验中规定10单元普通食品中有2单元是劣质食品,一旦实验组织者发现劣质食品将会惩罚超市扮演者(具体惩罚措施见信息表)。在实验前组织者从10张黄色卡片中随机挑选2张卡片代表劣质食品,但超市扮演者并不知晓具体哪两张卡片代表劣质食品。

在该轮实验中,超市扮演者通过信息表上信息做出经营选择决策,将决策结果填写在决策表(一)上,然后将决策表(一)上交,实验组织者公布之前随机挑选的代表劣质食品卡片号码,并根据规则决定是否对超市扮演者实施惩罚,并在决策表(一)上填写每位超市扮演者最终收益。第二三轮实验均按照上述实验程序,三轮实验唯一区别在于信息表中食品成本不同。信息表具体内容如下:

实验问题:

假如一家超市经营者有20枚虚拟实验币资本规模,现在超市需要10单元食品,在采购货源时面临普通食品和认证食品两种选择,如何做出进货决策?

决策依据:

①你的资本规模是20;

②10张黄色卡片代表10单元普通食品,10张蓝色卡片代表10单元认证食品;

③普通食品中有两单元是劣质食品;

④普通食品(包括劣质食品)成本为C普=1,售价为P普=1.4;

⑤在第一二三轮中认证食品成本C认分别为1.6、1.5、1.4,售价均为P认=1.7;

⑥公共收益为该轮所有超市扮演者采购认证食品总额的β(0.05)倍;

⑦采购前不公布劣质食品卡片号码。若采购到劣质食品,则惩罚,惩罚系数为k=0.3。

收益函数:

三轮实验全部结束时,实验组织者按照获得收益(虚拟实验币)予以超市扮演者现金奖励。奖励额度依次为40、35、30、25、20元。

B组实验程序和现金奖励形式与A组相同。区别在于两组的资本规模不同,A组中每位超市扮演者的每轮初始资本规模为20枚虚拟实验币,而B组中每位超市扮演者每轮初始资本规模为50枚虚拟实验币。实行该设置旨在考查资本规模对超市食品经营差异厌恶偏好行为有无影响。

对照组与实验组分组情况类似,不同之处在于有无“监管环境”。对照组10名被试者分为两组:C组和D组,每组5人。C组每位超市扮演者每轮初始资本规模为20枚虚拟实验币,D组每位超市扮演者每轮初始资本规模为50枚虚拟实验币。对照组在“自由环境”背景下展开实验,超市扮演者无论做出怎样的经营决策,均无惩罚风险。

C组每轮试验中超市扮演者依据上述收益函数将决策结果填写在决策表(二)(见表2)上,然后将决策表上交,实验组织者根据规则在决策表上填写每位超市扮演者最终收益。三轮实验全部结束后,实验组织者按照获得收益(虚拟实验币)的多少对超市扮演者现金奖励。

表1 差异厌恶偏好实验决策表(一)

表2 差异厌恶偏好实验决策表(二)

D组实验程序和现金奖励形式与C组相同,区别在于两组的资本规模不同,以考查资本规模不同对超市食品经营差异厌恶偏好行为有无影响。

四、实验结果及分析

于2015年10月选取中国海洋大学20名在校大学生参加该实验。实验持续时间大约2小时。本文将A、B、C、D四组被试者认证食品采购情况以表3和表4呈现。

表3表示在监管环境下A、B两组被试者三轮实验采购认证食品数量。

(一)监管环境作用下实验结果分析

表3 A、B两组认证食品采购数量表

在该实验中,A组和C组除监管环境有所区别,其余控制变量相同。因此通过比较A组和C组实验结果,可直观发现监管环境对实验结果影响。通过表3和表4发现,A组5名被试者在每轮实验中所采购认证食品数量普遍高于C组。同样,B组和D组除监管环境有所区别,其余控制变量相同,通过比较B组和D组实验结果,同样可直观发现监管环境对实验结果影响。通过表3和表4发现,B组5名被试者在每轮实验中所采购认证食品数量普遍高于D组。说明监管环境对于超市经营者选择经营一定比重认证食品具有重要影响。健全的食品安全监管体系有利于约束食品经营主体“搭便车”等道德风险行为,在经营主体形成一种普遍自我约束后,其差异厌恶偏好行为执行效果会越来越好。假说1得到验证。

(二)经营规模和认证食品成本作用下实验结果分析

表4 C、D两组认证食品采购数量表

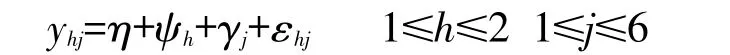

本文运用随机区组设计中方差分析和F值检验证明超市经营规模和采购认证食品成本对结果影响。随机区组设计主要是考查实验中两个或两个以上实验变量对实验结果影响的实验分析方法。通过随机区组设计,可将不同变量对实验结果影响剥离。在随机区组设计中,本文主要运用以下线性模型:

其中,yhj为实验观察值;η为总均值;ψh为需要被控制的因素对实验观察值影响,即区组效应;γj为第j个实验设置实验效果;εhj为均值为零的随机扰动项。

本实验涉及经营规模和认证食品采购成本两个变量,A、B两组在经营规模上存在显著差异,但各组内部经营规模相同。符合随机区组设计对实验结果分析运用条件。具体分析如下:

将被试者按照经营规模分成A组和B组,在经营规模相同的各组被试者内,分别比较不同认证食品采购成本对被试者认证食品经营意愿的影响。运用这种方法,将经营规模对认证食品经营意愿影响和采购成本对认证食品经营意愿影响剥离。表5体现A组和B组被试者采购认证食品平均数量结果。

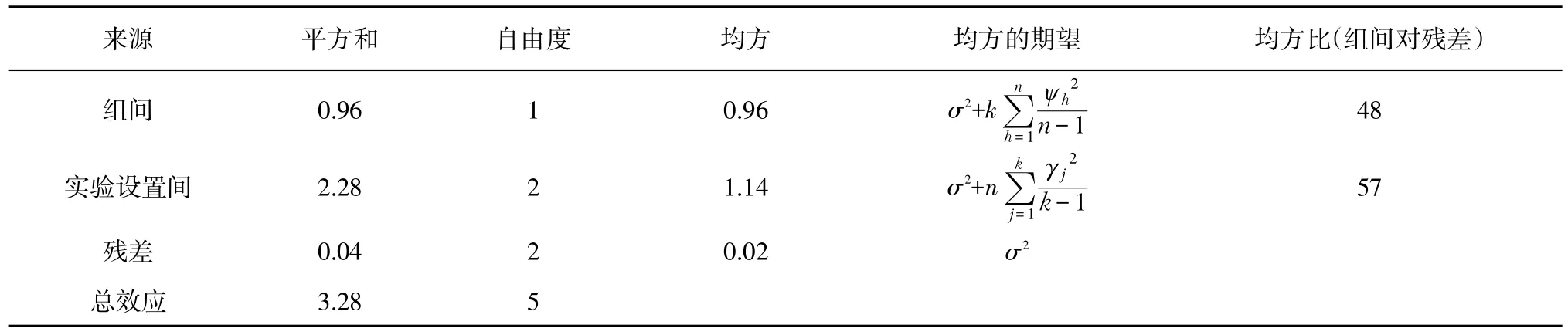

随机区组设计中观察值与总平均值之间的离差平方和可被分解为三个部分:实验组织者感兴趣的实验效果,需要被屏蔽掉的区组效应及不能被上述两种因素解释的残差(见表6)。

总平方和S可被分解为区组间平方和Sblock,实验设置间平方和Streatment及残差平方和Sresid。Sblock显示区组效应,Streatment显示实验效果,Sresid显示无法解释的其他因素。在本例中,使用这些公式可得:

与实验效果对应的均方比[Streatment/(k-1)]/[Sresid/(n-1)(k-1)]可用于检验各实验设置对实验结果的影响是否相等且是否均等于零。

零假设H0:γ1=γ2=…=γk=0

表5 不同经营规模和不同采购成本下认证食品平均采购数量表

备择假设H1:其他情况

表6 随机区组设计下方差来源分析

当零假设为真时,实验效果为零,表7所示实验设置间均方与残差均方之商[Streatment/(k-1)]/[Sresid/(n-1)(k-1)]服从F(k-1,(n-1)(k-1))分布。因此,可用F检验判定零假设真伪。当随即扰动项εhj服从相互独立同方差正态分布时,F检验为正确检验;而在其他情形中,该检验被视作非参数随机检验逼近近似检验。在本实验中,区组数量n=2,实验设置(采购成本)数量k=3,当各采购成本对实验结果无影响时,实验设置间均方与残差均方之商服从F(2,2)分布。当显著水平为5%时,该分布下临界值为19.0。表7中所得均方比为57,因此拒绝零假设,说明被试者的采购成本对实验结果有显著影响。由表3可知,除A组4号被试者和B组5号被试者,其余被试者在三轮实验中采购的认证食品数量均呈递增趋势。通过表4同样可以发现,虽然监管环境的缺失导致被试者经营认证食品意愿偏低,但C组和D组被试者在三轮实验中采购认证食品的数量仍有一定幅度增加。超市经营食品的首要目标是盈利,因此经营成本是超市选择是否经营一定比例认证食品的主要影响因素。采购成本越低,超市经营者经营认证食品的食品安全差异厌恶偏好行为执行效果越好。假说2得到验证。

表7 随机区组设计下方差来源分析结果表

类似地,[Sblock/(n-1)]/[Sresid/(n-1)(k-1)]与区组对应的均方比可用于检验区组效应是否相等且是否均等于零。

零假设H0:ψ1=ψ2=…=ψn=0

备择假设H1:其他情况

当零假设为真时,区组效应为零,表7所示区组间均方与残差均方之商[Sblock/(n-1)]/[Sresid/(n-1)(k-1)]服从F(n-1,(n-1)(k-1))分布。因此,可用F检验判定零假设真伪。同样,当随即扰动项εhj服从相互独立且同方差正态分布时,F检验为正确检验;而在其他情形中,该检验被视作非参数随机检验逼近近似检验。在本实验中,区组数量n=2,实验设置数量k=3,当被试者经营规模对实验结果无影响时,区组间均方与残差均方之商服从F(1,2)分布。当显著水平为5%时,该分布下临界值为18.5。表7中所得均方比为48,因此拒绝零假设,说明被试者经营规模对实验结果有显著影响。通过表3可发现,在三轮实验中,B组每轮实验认证食品平均采购数量明显A组。通过表4同样可发现,监管环境缺失导致被试者经营认证食品意愿偏低,但D组被试者在三轮实验中采购认证食品数量普遍高于C组。经营规模体现企业的经营能力和发展定位,一般而言经营规模越大企业抵御风险能力越强,企业发展规划较长远。因此合理的经营规模是食品经营主体改善差异厌恶偏好行为关键。超市经营规模越大,经营者经营认证食品的食品安全社会偏好行为执行效果越好。验证假说3合理性。

五、结论与建议

通过以上实验分析,本文得出如下结论:(1)经营主体食品安全社会偏好行为对保证食品安全具有重要影响,在食品安全管理中,经营主体社会偏好行为更多体现出差异厌恶偏好特征。(2)经营成本是选择是否经营一定比例认证食品的主要影响因素。超市在选择是否经营和经营多大比例的认证食品前,会在可控成本范围内经营认证食品;(3)合理的经营规模是经营主体改善差异厌恶偏好行为关键;(4)健全的食品安全监管有利于约束经营主体“搭便车”等道德风险行为,在经营主体形成普遍自我约束后,其差异厌恶偏好行为执行效果会越来越好,而食品安全监管环境也会更具感染力和震慑力。

基于上述实验结论,建议如下:

第一,降低经营成本,扩大安全食品利润空间。经营成本是超市选择是否经营一定比例认证食品的主要影响因素,经营主体应通过降低经营成本扩大安全食品经营利润空间。实验结果发现,降低认证食品采购成本有利于改善超市食品安全差异厌恶偏好行为。实验中选择认证食品作为实验对象,而安全食品不仅包括认证食品,还包括绿色食品、有机食品等。此外,安全食品成本不仅包括安全食品采购成本,还包括安全食品存储、保险成本。因此,要有效提高食品经营主体差异厌恶偏好,需要采取有效措施降低安全食品在采购、储藏、运输、上架销售等环节管理成本。如实现安全食品集中采购,就近选择安全食品生产商、实现安全食品分类上架销售等。通过这些措施,有效降低安全食品各环节成本,扩大安全食品利润空间,进而提高经营主体选择经营安全食品意愿,改善经营主体食品安全差异厌恶偏好行为。

第二,扩大经营规模,提高经营主体抵御风险能力。安全食品因对食品安全属性要求较高,导致其价格普遍高于普通食品。安全食品的高价格使得小规模食品经营主体无力经营该类食品。安全食品成本不能无限降低,导致安全食品的售价亦不能无限降低,必须有一个符合其自身价值的合理价格区间。较大经营规模可提高食品经营主体抵御风险能力,使食品经营主体在在经营安全食品时更注重长远利益。因此,在适度降低安全食品成本同时,应适当扩大经营主体经营规模,提高其经营安全食品时抵御风险能力。政府应对表现良好的经营主体给予适当补贴,引导其通过合并、组建合作社等形式扩大经营规模。

第三,健全食品安全监管体系。建立健全食品安全法规,加大食品安全监管力度,为改善经营主体食品安全差异厌恶偏好行为提供法律制度保障。

第四,提升加工主体和经营主体的合作水平。食品安全问题的有效解决不仅需要加工主体和经营主体主动参与食品安全管理,更需要二者有效合作与互相约束。安全食品价值实现的前提是安全食品信息能够有效传递。实现企业规模经济、健全食品安全监管环境等措施有利于提高加工经营主体主动参与食品安全管理积极性,最大程度优化本环节食品安全管理行为。但这些措施难以保证食品安全信息能够有效传递。因此,加工主体和经营主体在优化各自食品安全管理行为的同时,还应在统一认证和追溯信息标准、建立共同市场供求反应机制等方面相互合作,实现食品安全信息的有效传递和共享。此外,还应建立互相监督机制,对加工或经营过程中出现的食品安全问题做到早发现、早预防、早解决。

[1]Rabin M.Incooperating Fairness into Game Theory and Economics[J].American Economic Review,1993(5):1281-1302.

[2]陈叶烽,叶航,汪丁丁.超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述[J].南开经济研究,2011(5):63-100.

[3]何国卿,龙登高,刘齐平.利他主义、社会偏好与经济分析[J].经济学动态,2016(7):98-108.

[4]Fehr E,Schmidt K.A Theory of Fairness,Competition and Cooperation[J].Quarterly Journal of Economics,1999(3):817-868.

[5]Andreoni J,Miller J.Giving According to GARP:An Experimental Test of the Consistency of Preferences for Altruism[J].Econometrica,2002(2):737-753.

[6]李媛,赵道致.考虑公平偏好的低碳化供应链契约协调研究[J].管理工程学报,2015(1):156-161.

[7]冯晓明,李怒云.基于社会偏好的森林生态服务产品自愿供给路径分析[J].林业经济,2014(12):70-75.

[8]刘兵,胡定寰.我国“农超对接”实践总结与再思考[J].农村经济,2013(2):109-112.

[9]贺华丽,苟建华.超市农产品供应链封闭化运行模式研究[J].财经论丛,2013(3):111-116.

[10]王磊,但斌.基于消费者选择行为的生鲜农产品保鲜和定价策略研究[J].管理学报,2014(3):449-454.

[11]柏庆国,徐贤浩,潘伟.多分销渠道下易变质产品的联合库存与定价模型[J].管理工程学报,2017(3):84-92.

[12]Nelson P.Information and Consumer Behavior[J].Journal of Political Economy,1970(78):331-329.

[13]胡颖廉.食品安全监管的框架分析与细节观察[J].改革,2011(10):147-154.