旅游促进文化自信的作用机制研究

2018-01-20周宜君冯耕耘

周宜君, 冯耕耘

(三峡大学 经济与管理学院, 湖北 宜昌 443002)

一、问题的提出

在坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信等“四个自信”已成为共识的背景下,习总书记在讲话中强调“促进文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信”。十九大报告更是明确提出要发展中国特色社会主义文化。随着新时代旅游业日益成为调整城乡经济结构和提升国民幸福指数的推进器,从体制机制方面探究旅游业与文化自信的良性互动,成为亟待解决的问题。

近年来围绕文化自信形成机制、旅游与文化自信关系的研究大致如下:

第一,关于文化自觉、文化认知与文化自信的基本概念及形成机制的研究。

费孝通(2007)指出,“文化自觉是指生活在一定文化中的人要对其文化有自知之明,并对其文化发展历程、趋势与特色进行深入认识,是进行文化的自我觉醒、自我反省和自我创建,旨在适应新环境和新时代的条件下充分发挥文化选择的自主性”[1]。方鑫(2013)认为,文化自觉体现着文化认知与态度,要做到并实现文化自觉,不仅要对自己文化有清醒认识和深刻反思,还要对外来文化有宽大胸怀和正确理解[2]。刘林涛(2016)指出,文化自信具有主体性、指向性、象征性和包容性等本质特征[3]。

黄晓波(2012)认为,文化认知是文化自信发生的前提,文化交流是增进文化自信的条件,文化发展是提升文化自信的基石[4]。和丽春(2013)认为,异质文化不可能改变民族传统文化的核心定势、决定其如何自律。文化对话过程中,本民族文化是居于主体地位的,是对判断、选择有绝对影响力的基础[5]。魏波(2017)认为,探讨文化自信需要深入到社会物质生活的变迁中去把握其生成与发展机制[6]。汪芳等(2017)认为,文化记忆是文化自信、城乡复兴的源泉[7]。

第二,关于旅游与文化自信关系的研究。

此类研究起步于地方营销。1990年代初科特勒等人首次提出“地方营销(Place marketing,1993)”的概念[8]。安霍尔特(S. Anholt,2002)继而提出地方标签(Place branding),指出文化正日益成为国家或地区一个独特的营销卖点[9]。国内的相关研究则以打造旅游目的地形象为目标的居多,主要有:白长虹(2008)、周尚意等(2011)对地方与旅游目的地相关概念及其人文地理学意义的研究[10,11]。龚胜生等(2007)有关旅游对区域文化的影响研究[12]。唐晓峰(2008)、李星明(2014)等对区域旅游发展中的机制、空间解读、文化生态等理论与方法的研究[13,14]。

近年的研究推进到了文化自信构建的层面。王德刚(2014)认为,要在乡村旅游发展中建立基于平等原则的伦理关系,确立乡村旅游开发主体——农民的文化自信心至关重要。它不只局限于主客关系,也包含价值认同[15]。汪芳等(2017)从记忆构建的内外作用力分析了影响记忆内涵的因素[7]。吴忠军等(2017)以空间生产理论为基础,研究了旅游特色小镇的文化空间重构问题[16]。

总之,现有的相关研究多基于文化学、管理学、人文地理学视角,局限于区域形象打造、乡村旅游开发、民族村寨文化保护、旅游规划等应用领域。缺乏基于文化自信心理机制的研究,而旅游业与文化自信互动机制方面的研究则几乎空白。本文拟运用心理学、传播学、旅游学相关理论,采用文献法、演绎法,从文化自信的形成历程出发,研究旅游促进文化自信的作用机制。本研究成果对于旅游促进文化自信及文化软实力的提升,具有重要理论与实践的指导意义。

二、文化自信及其形成过程

1.自信与文化自信

自信的概念源于班杜拉(A.Bandura)在社会学习理论中提出的自我效能感(self-efficacy),是指个体对自身成功应付特定情境的能力的估价[17]。自信是人们尝试用自己有限的经验去把握陌生世界时的心理过程;它是一种成功后的良性情绪。可见,自信必须经过对自我、他我及外部世界不断认知、实践检验与调适之后才形成。成功的经验、对情境的认知、对自我能力的肯定是形成自信的基本要素。

文化自信,是文化主体经过对象性的文化认知、反思、批判、比较及认同等系列过程之后,形成对自身文化价值和文化生命力的确信和肯定的稳定性心理特征[2]。文化自信通常表现为一个民族、国家或政党对自身文化价值的充分肯定和积极践行,以及对其文化的生命力持有的坚定信心。

如果说自信是一种个体的情绪,对自我效能感的积极评价;那么文化自信则是人类群体基于共同的文化背景与文化体验而形成的一种比较稳定的集体情感,是对群体效能感的积极肯定。

2.文化自信的形成过程

文化自信基于文化认知。认知是人的最基本的心理过程:人脑接受外界输入的信息,经过头脑的加工处理,转换成内存的心理活动,进而支配人的行为[18]。

认知具有阶段性。初步的认知经过实践的检验,修正以往的认知偏误,形成更全面而科学的认知。认知基础上方能形成对自身文化是否接纳的态度,这种人类群体或个体对于某一特定文化的归属和接纳,就是文化认同。

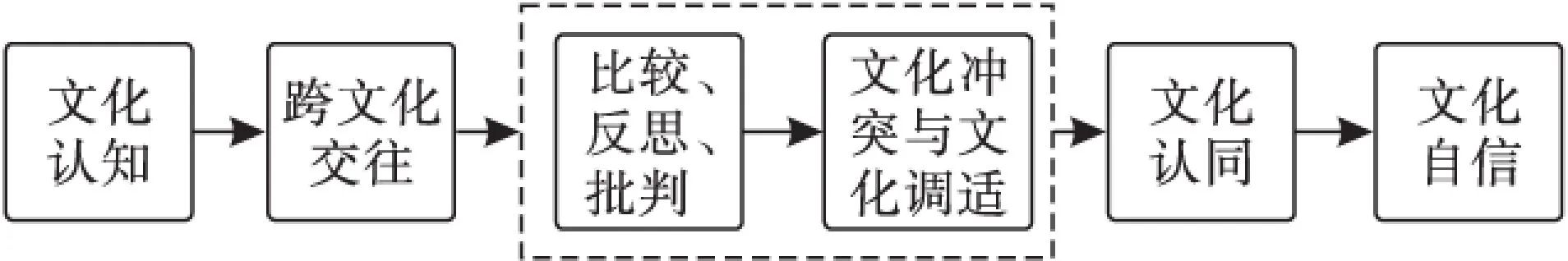

开放性的认知活动必然会迎来跨文化交往。跨文化是指具有两种及以上不同文化背景的群体之间的交互作用。跨文化的结果之一便是跨文化冲突(Kalvero Oberg,1958),它指一个人进入到不熟悉的文化环境时,因失去自己所熟悉的社会交流的符号与手段而产生的一种迷失、疑惑、排斥甚至恐惧的心理现象。显然,凡是具有不同文化背景的人,在交往过程中都难免遭遇文化冲突;旅游活动中的游客也不例外。跨文化的结果之二则是形成跨文化认同。跨文化认同是跨越文化边界,与其他文化的成员相互适应、相互建构的产物,体现了包容与开放的心态、贯通的知识结构以及打破族群中心主义(ethnocentrism)、融汇不同文化视角的能力[19]。因此,文化自信以文化认知为起点,经历了文化认同、跨文化冲突与调适等过程,最终修成正果。其形成过程图示如图1。

图1 文化自信形成过程示意图

三、旅游过程与文化自信心路历程的耦合关系

旅游是一种跨越时空的综合性审美活动,是一种短期的异地休闲生活方式和跨文化交流活动。旅游过程一般包括:对旅游资源或对象的认知、欣赏、解读,将客源地与目的地特征进行联系之后而产生的比较、联想,在经历文化冲突后的迷惘、审视、反思,以及在文化调适过程中对自身及目的地文化的二次认知、新的认同或再欣赏。可见,从游客体验的角度看,旅游过程与文化自信的形成过程有着惊人的一致,其基本环节存在明显的耦合关系。

如图2所示,每一个个体对其自身所处的文化圈均存在稳定的文化记忆,它是一种有关族群过去文化知识、文化形象与文化精神的集体记忆的社会建构[7]。

图2 旅游过程与旅游者文化自信心路历程的耦合关系示意图

旅游活动一旦启动,就伴随着旅游者对目的地文化的感知以及对其自身所处文化圈的文化记忆的唤起,发生文化认知、文化认同和文化自信的心理变化。相继形成三个阶段的文化自信:旅游者以自身所处的文化背景为中心来认知新事物的初始文化自信;旅游跨文化交往中对自身原有文化进行反思后获得的检验自信;最后在新增了旅游体验的更广阔视野下形成新的认知、认同再达到新的自信。可见,旅游活动于潜移默化之中,对旅游者的文化认知、认同与自信具有促进作用。

四、旅游行业促进文化自信的作用机制

上述分析表明,旅游活动与旅游者的文化自信具有内在逻辑联系性,旅游者文化自信的心路历程与旅游活动具有耦合关系。因此,旅游行业可通过以下机制影响并促进文化自信。

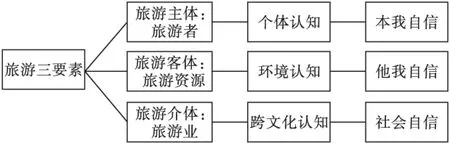

第一,旅游促进文化自信的内容渠道:旅游三要素的相互作用。

旅游具有三大要素:旅游主体、旅游客体、旅游介体,三要素相互依存、相互影响、协同作用。其中以旅游主体(旅游者)对客体(旅游资源)的欣赏为核心,旅游介体(旅游行业)充当主体与客体之间的纽带,它通过提供信息咨询、交通、导游、住宿、餐饮、观赏项目、休闲空间、游憩设施等服务,使旅游客体发挥最大价值,也使旅游主体获得最大的物质与精神上的满足。

旅游活动中,上述三要素的相互作用一直在不断地进行,发生着物质的流动、信息的沟通、人际间情感的交流。因此,旅游行业通过开发旅游资源、设计旅游产品、提供旅游服务,涵盖着旅游过程的诸多方面。上述作用自发启动,自始至终作用于旅游者文化自信的心路历程。因此,旅游三要素持续稳定的相互作用,可以不断优化游客认知,提升情感体验,促进文化认同,并形成动态更新的文化自信。

第二,旅游促进文化自信的层次结构:从本我自信、他我自信到社会自信的循环往复。

旅游是一种处于休闲与放松状态的认知活动,游客以自我为对象,以出行相关信息为操作内容,以旅游目的地与沿途环境为目标,相应实现自我认知与调适。这种游客的认知活动正如心理学认知理论所说的内隐学习,是一个内向传播的过程,无意识但却高效,具有优于外显学习的内隐学习效应[20],有利于促进个体的文化认知。而旅游行业可以通过引导、解读、舆论营造、形象塑造、营销、传播等手段,对旅游目的地旅游资源、地方文化进行发掘、重塑、再加工,在推动文化的动态发展中影响游客对本我、他我及社会形象的认知,改变其文化认知的内容与能力。

自信是一种基于自我认知的自我评价。自我评价又包括个人认同和社会认同两个方面的内容。个人认同是本我自信的基础,社会认同则是集体行动的源动力[21],是社会自信的基础。文化认同还是一个由表及里逐渐发展的内化过程。根据文化认同的程度又可分为三个层次:一是文化认同的表现层,即对文化形式的认同;二是文化认同的保护层,即对文化规范的认同;三是文化认同的核心层,即对文化价值的认同。三个层次相互影响和相互作用,构成了文化认同的体系[22]。因此,旅游中的文化认知到文化认同,是一个复杂而漫长的过程。

根据弗洛伊德的人格结构理论,人类的动机分为本我、自我与超我[23]。结合旅游过程中游客自我认知的变化,笔者将基于个体的文化自信划分为“本我自信”、“他我自信”与“社会自信”三个层次。其中本我自信源自对自我的肯定。他我自信来自经由他人或他物的认可而产生的自信;社会自信则是指在适应社会环境变化的过程中经历了跨文化冲突与调适之后而形成的比较稳定的自信心理。上述三种自信基于相应的认知基础:个体认知、环境认知、跨文化认知,并追溯到旅游三要素,由此形成旅游业促进文化自信的作用机制,如图3所示。

图3 旅游业促进文化自信的作用机制

简言之,出行前的旅游决策,影响个体认知,构建本我自信。旅途中的游览活动,影响环境认知,构建他我自信。返程后的回忆与评价,影响归因,促进跨文化认知,形成动态自信。

党的十九大指出,新时代中国特色社会主义的主要矛盾,是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,也表现为高品质旅游需求与低劣粗浅旅游供给、游客深层次文化体验与旅游文化表象化之间的矛盾。文化自信的构建是一个系统工程,旅游推动文化自信的探索,任重而道远。

[1] 费孝通.费孝通论文化与文化自觉[M].北京:群言出版社,2007:190.

[2] 方 鑫.文化自觉与文化自信:构建社会主义文化强国的重要支点[J].广西社会科学,2013,218(8):171.

[3] 刘林涛.文化自信的概念、本质特征及其当代价值[J].思想教育研究,2016,261(4):21-24.

[4] 黄晓波.论文化自信的生成机制[J].科学社会主义,2012(3):74-77.

[5] 和丽春.全球化视阈下异质文化对民族传统文化的影响——以丽江古城为个案[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013,30(1):119-121.

[6] 魏 波.文化自信的生成与发展机制[J].前线,2017(3):34-37.

[7] 汪 芳,吕 舟,张 兵,等.迁移中的记忆与乡愁:城乡记忆的演变机制和空间逻辑[J].地理研究,2017,36(1):3-25.

[8] Kotler P, Haider D, Rein I. Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States, and Nations[M]. New York: Free Press,1993.

[9] Morgan N, Annette P, Roger P (ed.). Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition[M]. Oxford: Butterworth Heinemann, 2002.

[10] 白长虹,卞晓青,陈 晔.从城市营销到城市文化发展[J].天津社会科学,2008(2):80-84.

[11] 周尚意,唐顺英,戴俊骋.“地方”概念对人文地理学各分支意义的辨识[J].人文地理,2011,122(6):10-13.

[12] 龚胜生,何小芊.旅游地文化变迁与整合的文化地理学透视[J].华中师范大学学报,2007,41(3):450-454.

[13] 唐晓峰,周尚意,李蕾蕾.“超级机制”与文化地理学研究[J].地理研究,2008,27(2):431-438.

[14] 李星明,曾菊新,LIU Juanita C.旅游规划的文化生态理论研究[J].人文地理,2014,135(1):129-133.

[15] 王德刚.文化自信、利益均衡是确立乡村旅游伦理关系的基础[J].旅游学刊,2014,29(11):9-11.

[16] 吴忠军,代 猛,吴思睿,等.少数民族村寨文化变迁与空间重构——基于平等侗寨旅游特色小镇规划设计研究[J].广西民族研究,2017,135(3):133-140.

[17] 姚 凯.自我效能感研究综述——组织行为学发展的新趋势[J].管理学报,2008(3):16-19.

[18] 彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[19] 戴晓东.解读跨文化认同的四种视角[J].学术研究,2013,(9):145-151.

[20] 杨治良,叶阁蔚.内隐学习“三高”特征的实验研究[J].心理科学,1993,16(3):138-161.

[21] Simon B,Klandermans B.Politicized Collective Identity: A Social Psychological Analysis[J].American Psychologist,2001,56( 4) : 319.

[22] 佐 斌,温芳芳.当代中国人的文化认同[J].中国科学院院刊,2017,32(2):175-187.

[23] 王光荣.弗洛伊德人格结构理论的演变及其影响[J].西北师大学报(社会科学版),1994,31(3):64-67.