温室气体排放与农业生产者福利:理论与实证分析

2018-01-19邹荣李勇

邹荣 李勇

摘要: 本文在Bartz and Kelly的框架下探讨了温室气体排放和气候变化对农业生产者福利所产生的影响,结果发现温室气体变化会通过加速气候变化对农业生产者福利产生不利的影响,温室气体排放越多,气候变化速度便越快,进而对农业生产者福利的负面影响便越大。进一步,本文利用1997—2014年的省际面板数据(除西藏外)对上述命题进行了实证检验,结论证实了上述逻辑。最后,本文得出了结论和相关的政策建议。

关键词: 温室气体排放; 气候变化; 农业生产者福利

文献标识码: A 文章编号: 1002-2848-2018(06)-0119-07

一、引 言

近年气候变化作为全球最大的环境问题引起了各国政府和学术界的普遍关注和讨论。政府间气候变化专家委员会(IPCC)于1990、1995、2001、2007年先后四次公布了《气候变化评估报告》,在其第四次评估报告中指出,近百年来,全球表面的气温升高了0.74℃。如果在2000年到2030年间依然保持目前的能源消费结构,全球温室气体的排放将增加25%—90%,预计未来20年间,气温将每10年增加0.2℃。气温升高同时会导致极端气候事件(如热浪等)发生的频率加大、风暴的密度增加、大气降水模式的改变以及海平面上升等,这些自然系统的变化又会对生态系统的功能产生根本的影响,从而威胁人类生存和发展。

由于气候变化问题事关各国福祉,是全世界发展中共同面对的挑战,所以各国不遗余力地讨论解决此问题的方法和措施。国际社会为减缓全球气温升高正在进行的艰难而不懈的谈判足以昭示该问题的严重性和复杂性,严峻的现实促使各国政府通力合作,遏制全球气候的进一步恶化,但其中各种分歧也是很难协调,多方博弈持续进行中。

气候变化问题的形成核心在于人类活动导致的温室气体的排放,基于此,本文从人类的福祉出发,将气候变化与社会福利变化直接连接起来,即借鉴Bartz and Kelly[1]的研究框架,探讨温室气体排放、气候变化如何影响经济活动基本参与者——生产者福利的问题,并采用中国数据对此基本逻辑进行检验,以期能获得一些不论是从理论上丰富该问题的成果,或是对中国现实实践有借鉴意义的结论及措施。

二、文献综述

气候变化的影响相当广泛,如直接财产损失(防御性支出、耕地减少等)、生态系统损失(湿地减少、物种灭绝等)、基础产业部门损失(农业等)、其他产业部门损失(能源、交通、旅游等)、人类福利损失(人类舒适性、疾病增加、空气污染、迁移等)和灾害风险(洪水、干旱、飓风等)。这些生物物理系统要素的变化将对人类的福利产生不同程度的影响。经济学家通常将气候变化对人类福利的影响分为两类:一是市场的损失(market damages),来源于气候变化导致的市场产品的价格波动和数量的变化给福利带来的影响。研究者通常应用气候依赖型的生产函数来模拟气候变化的福利影响[2];二是非市场的损失(no-market damages),包括由于不利的气候变化导致的直接效用的损失、损失的生态系统的服务以及生物多样性减少导致的福利的减少,这些损失的价值不能够在市场上直接观察到[3]。

另外,将气候变化与社会福利联系起来的主要是涉及气候变化的增长模型,其中多采用的是将福利函数、效用函数等最大化的传统动态规划分析框架。Nordhaus提出的DICE通过最大化社会福利函数确立了资本投资与温室气体排放的最优路径[4],此后Nordhaus and Yang的RICE,以及后来不断修正的RICE—1999、DICE—2007、RICE—2010一系列模型中[5-8],都采用将效用函数或福利函数最大化的统一分析框架。Fankhauser and Tol将气候变化以温度改变的形式进入效用函数与资本积累方程[9]。温度越高,表示气候变化的影响越显著,且劳动供给的增长率受气候变化的影响,气候变化对经济影响途径在于四个方面:一是市场效用。气候变化会降低气候的怡人价值,破坏娱乐环境资产等,在效用函数中表现为负效用。二是生产力效用。气候变化造成生产力下降或产品被损坏,致使产出下降,其净影响为负。三是健康效用。气候变化通过健康及道德影响人口增长,降低人力资本,其效应为负。

四是资本贬值效用。对资本使用寿命的影响为正,更多频繁的极端气候事件将要求更频繁的调整资本存量,降低资本的使用寿命,促使资本加速贬值。Ansuategi and Escapa建立起一个社会福利函数[10],用以描述社会福利在当代和下一代之间分配的社会偏好。在长期最优化中,社会计划者将社会资源和消费的分配在不同代人之间同时实现均衡。个人的跨时边际消费替代率等于其资本投资的回报率,每个时点的社会总消费将按照每代人的消费量对社会福利的边际贡献进行分配。另外,在关于对气候变化损害的评估过程中,多考虑不同国家的发展水平以及气候变化将对不同国家产生不同的影响,其中涉及考察全社会福利以及全社会福利函數的构建及优化,即在气候变化损失评估中要加权公平,而这恰恰来源于福利和效用函数[11-12]。

国内对气候变化经济学的接触时间短,其中多数研究主要是对国际气候变化经济学各个方面研究进展的综述[13-17]。另外,多数研究还集中在面对气候变化这一客观事实如何应对,主要探讨政策选择等问题[18-20]。其中,国内研究与气候变化对社会福利的影响相关的涉及一些气候变化对农业生产的影响。杜文献基于李嘉图模型的分析视角,系统回顾了气候变化对农业影响的研究进展[21]。廖薇通过建立农户秸秆利用行为模型,阐述了农户选择不同秸秆处理行为的经济过程,并探讨了碳交易机制将如何影响农户采纳土壤碳汇的秸秆利用方式,从而为减缓气候变化做出努力[22]。周力和周应恒基于1985—2008年中国省际面板数据,实证检验了气候变化对粮食种植规模与单位产量的作用机制,进而分析了产地转移对国家粮食总供给的影响[23]。

从现存文献来看,一是直接将温室气体排放、气候变化与生产者福利联系到一起的文献有限,特别是将生产者福利用生产者剩余作为分析切入口,从而建立分析模型并进行检验的,相对有限;二是该问题运用于中国的研究并无现成的成果,基于以上两方面的研究成果,本文的边际贡献在于,从生产者剩余作为生产者福利主要衡量依据出发,来阐明温室气体排放对气候变化的影响,从而影响生产者福利的机制,并用中国的数据对这一理论进行验证。

三、模型构建

温室气体排放、气候变化问题给中国经济发展带来了前所未有的挑战,中国现在仍然是一个发展中国家,实现经济和社会发展、消除贫困是首要任务。在未来相当长时期内经济仍将保持快速增长,人民的生活水平必将有一个较大幅度的提高,能源需求和CO2排放量不可避免地还将增长,作为温室气体排放大国的形象将更加突出,无疑会对社会经济发展带来严峻的挑战[24]。传统的对温室气体、气候变化和经济增长、经济发展是研究的重点,其实对中国福利的影响,特别是对中国的生产者和消费者福利的分析才是重中之重。基于此本文分析温室气体排放、气候变化与生产者福利的关系,从生产者福利最基本的衡量——生产者剩余出发。温室气体排放引致的气候变化是一个长期的影响机制,所以气候变化对生产者福利的影响着眼于长期,即长期要是生产者的福利最大化。一般意义上讲即生产者剩余最大化:

由此可见,对于长期生产者福利的分析,由于长期固定成本F并不存在,所以对于生产者福利的分析重点在于分析生产者的利润水平。

本文借鉴Bartz and Kelly一文[1],在一般均衡的框架中假设劳动力和减排的技术外生,则消费者效用函数的基本形式为:

从一般意义上讲,我们不考虑产品价格的波动,则生产者的利润水平应该与产出水平一致。由于 1->0、1--ξ>0、φ+η>0、1-ξ>0,则从式(25)可以得出,从长期来看,产出增长率与环境质量提高率呈正向变动关系,而与温室气体排放增长率成反向变动的关系。

命题:对生产者福利分析,基本衡量尺度是生产者剩余。从长期看来,对生产者剩余的考察其实质是对生产者利润的分析。温室气体排放会加速气候的变化,气候变化的程度越低对生产者剩余的影响越小,即对生产者福利影响越小。而温室气体本身的排放增长率,对生产者福利产生明显的负向影响。

四、温室气体排放、气候变化对农业生产者福利影响的经验分析

对于温室气体排放、气候变化对农业生产者福利影响的检验,主要考察以上理论阐释是否有事实论据支持。

(一)计量模型及方法的选择

对于气候问题的研究,OUSSSA项目的做法采用经典柯布-道格拉斯生产函数的扩展形式,基本做法即将气候因子引入模型作为生产要素之一,从而构建C-D-C模型[25]。

由于本文的经验检验是建立在面板数据模型的基础上,同时根据农业生产者产出与投入的特殊性,[LL]面板数据的计量模型为:

其中,Y it是被解释变量,代表地区农业产出,下标i和t分别代表第i个省份和第t年,climate代表核心解释变量——气候因子,Control是一系列控制变量,u* it=γi+u it,γi为个体效应。

本文采用的是动态面板分析,则在此采用SYS-GMM的方法来进行估计,其核心在于个体效应外生于内生滞后项的差分。本文应用了式(26)和Sargan检验、AR(2)检验,对温室气体排放、气候变化对生产者福利影响进行检验。

(二)数据的选取和处理

根据我们的研究目的,本文重点关注气候变化对农业生产者福利的影响。由于农业产出同样受到其他因素的影响,所以我们将其他因素作为控制变量引入。具体变量定义和计算方法见表1。

本文所使用的数据的覆盖范围是1997—2014,我们搜集了除西藏之外的中国大陆30个省(直辖市、自治区)的数据。因此,我们的数据是一个省级面板数据,但是由于部分数据缺失,所以这一数据是非平衡面板数据(Unbalanced panel data)。数据来源于国研网数据库、《新中国六十年统计资料汇编》、《新中国农业60年统计资料》、各年中国统计年鉴、各年中国农村统计年鉴。其中具体需要说明的即本文所选择反映气候的代理变量,综合国内外已有的研究成果,本文从数据的可得性和代表性方面着眼,在降水、气温、气象灾害和二氧化碳排放量四个方面选取5个代理变量来反映气候变化。

(1)平均降水量、降水量标准差、平均气温、气温标准差四个指标的原始数据来源于中国国家气象信息中心提供在中国气象科学数据共享服务网的气象资料,由“中国地面气候资料年值数据集”整理得到。这个数据集是由各省上报的全国地面月报信息化文件根据《全国地面气候资料(1961—1990)统计方法》及《地面气象观测规范》有关规定,进行整编统计而得。数据集為中国752个基本、基准地面气象观测站及自动站1951年以来气候资料年值数据集。

(2)二氧化碳排放量,作为气候变化的直接诱因,其能够更直接的描述气候变化的程度特征。二氧化碳排放量数据是根据已有研究做出的计算,碳排放总量的估算可以采用的公式为:

式中,C为碳排放量,Ci为i种能源的碳排放量,E为能源消费总量,Ei为i种能源的消费量;Si=[SX(]Ei[]E[SX)]为能源结构,即i种能源在一次能源消费中的份额;Fi=[SX(]Ci[]Ei[SX)]为能源排放强度,也称为能源的碳排放系数,即消费单位i种能源的碳排放量。根据相关文献中各种能源碳排放系数的测算数据,计算其平均值来确定三种主要能源的碳排放系数,其中煤炭消耗碳排放系数为0.7352t(C)/t,石油消耗碳排放系数为0.5492t(C)/t,天然气消耗碳排放系数为0.4272t(C)/t[26]。

(三)模型的估計、检验及结果说明

本文选择的各指标,对其统计描述如表2所示。

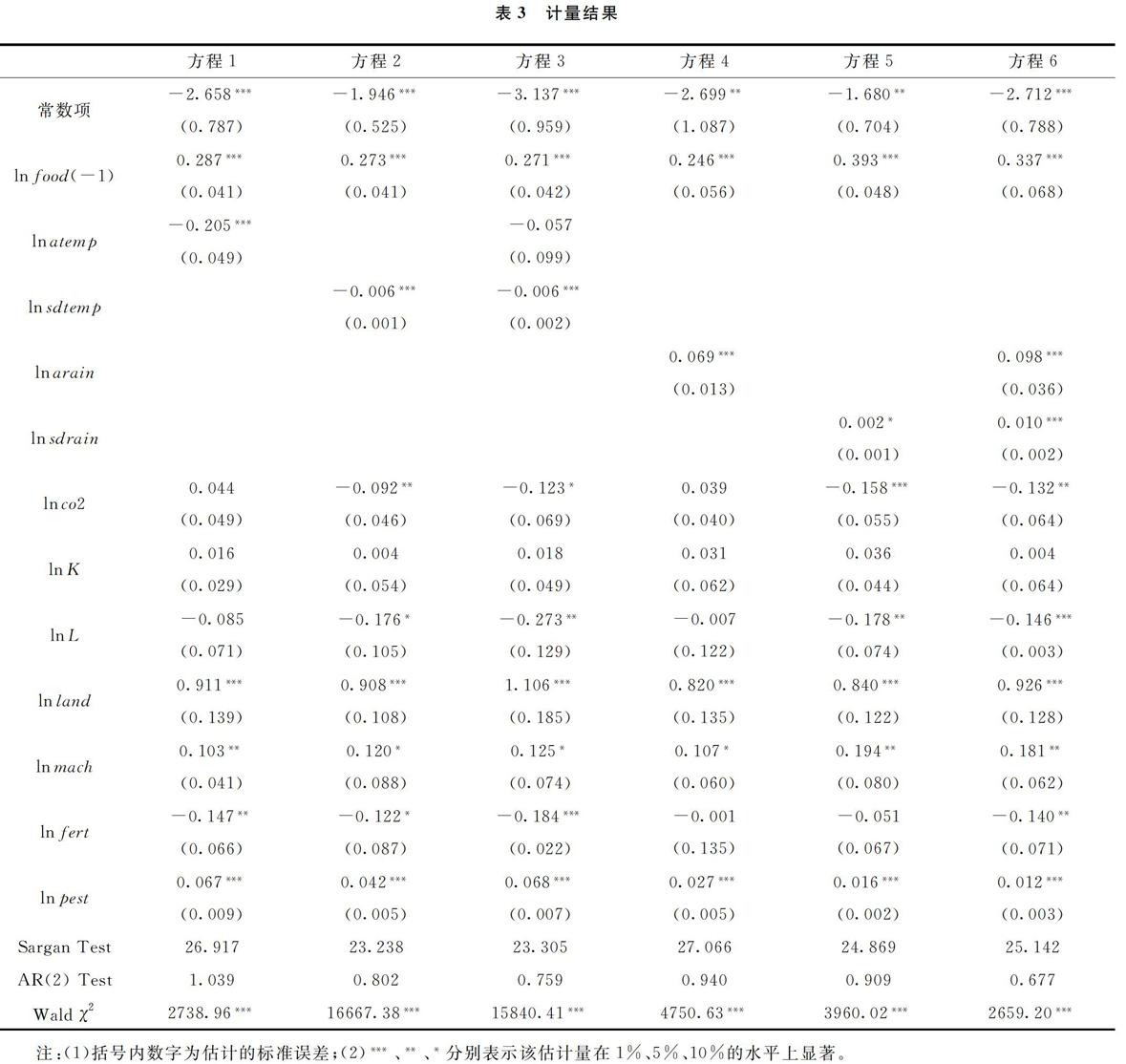

根据上文模型,在此采用SYS-GMM对温室气体排放、气候变化对农业生产者福利的影响进行检验,具体结果见表3。

从表3中可以看出,核心解释变量绝大部分估计量在10%的水平下都是显著的,Sargan检验表明(原假设为工具变量有效)选择的工具变量是联合有效的。AR(2)检验均不能在10%的显著水平下不能拒绝原假设,说明一阶差分项是服从一阶自相关的,但并无二阶自相关,这也说明模型滞后阶的选择是合理的。同时我们也可以得出基本结论:(1)温室气体的排放对农业生产产生显著的负面影响。对于碳排放对粮食生产影响来看,方程1—方程6中lnco2弹性系数的估计值通过显著性检验的,都小于零。说明随着碳排放量的增加,对粮食产量的增加具有明显的抑制作用。(2)气温升高对农业生产的负面影响显著。方程1—方程3主要考察气候因子中的气温因素对粮食产量的影响,可以看出不论是平均气温还是平均气温的标准差的参数估计值都显著小于0。说明气温变化对粮食生产的负面影响作用要大于正面,即随着碳排放量的增加,从而导致的气候变化,对粮食生产将产生不可估量的负面作用。(3)降水量的变化对农业生产的影响是正向的。方程4—方程6主要考察是气候因子中的降水因素对粮食产量的影响,可以看出平均降水量和平均降水量的标准差估计的弹性系数是0.098和0.010,且在1%的显著水平下通过检验,说明二氧化碳等温室气体的排放,造成的降水量的变化,在现阶段对粮食产量还是正向的影响,但长期的影响效果有待进一步考察。(4)粮食生产“蛛网效应”明显。通过采用SYS-GMM可以看出,滞后一期的粮食产量对当期粮食产量的影响呈现显著的正向效应,可以说粮食生产“蛛网效应”明显。同时其中控制变量,资本并没有通过检验即对粮食产量无显著性影响,劳动力负向影响凸显以及化肥使用量的过多会降低粮食生产等结论基本符合现实,由于不是考察重点,在此不再 赘述。

五、结论及其建议

通过以上分析可以看出,以温室气体排放为主要诱因的气候变化对生产者剩余产生明显的影响,即温室气体本身的排放会对生产者福利产生明显的负向影响,同时诱使的气候变化同样对生产者福利长期产生叠加的不利影响,而对中国的农业生产者福利考察,确实受这种温室气体以及由此导致的气候变化的影响。

基于此,为了谋求生产者福利的长期改善,通过减排以及发展低碳经济是防止气候变化问题发生的基本路径。对于中国来说,传统的增长方式以高消耗和高投入为基本特征,这导致了大量碳的排放,且以资源消耗和环境污染为代价。面对气候变化这一客观事实,未来中国履行自己的承诺,致力于减排,最主要有三点:一是调整产业结构,通过技术手段提高能源利用效率。关停高耗能的产业及行业,引导此类行业进行技术改造,提高工艺、设备、技术手段来提高中国的能源利用效率,改善目前能源效率低而需要不断加大投入的局面;二是通过相应的政策补贴,形成对节能技术研发、采用和推广的激励机制,弥补其初期的高额投入,从而推动它们的迅速成长;三是促进市场在减排方面的成长,进一步提高市场化的程度,特别是促使市场在减排方面发挥作用以及为市场主体提供激励,实现减排、走低碳化道路以及福利改善的多赢局面的形成。

参考文献:

[1] Bartz S, Kelly D L. Economic growth and the environment: theory and facts [J]. Resource and Energy Economics, 2008, 30(2): 115-149.

[2] Mendelsohn R, Nordhaus W D, Shaw D. The impact of global warming on agriculture: a Ricardian analysis [J]. The American Economic Review, 1994: 753-771.

[3] Berk R A, Fovell R G. Public perceptions of climate change: A “willingness to pay” assessment [J]. Climatic Change, 1999, 41(3-4): 413-446.

[4] Nordhaus W D. Managing the global commons: the economics of climate change [M]. Cambridge, MA: MIT press, 1994.

[5] Nordhaus W D, Yang Z. A regional dynamic general-equilibrium model of alternative climate-change strategies [J]. The American Economic Review, 1996, 86(4): 741-765.

[6] Nordhaus W, Boyer J. Roll the DICE Again: Economic Models of Global Warming-Chapter 3 [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

[7] Nordhaus W D. A review of the Stern review on the economics of climate change [J]. Journal of Economic Literature, 2007, 45(3): 686-702.

[8] Nordhaus W D. Economic aspects of global warming in a post-Copenhagen environment [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010: 201005985.

[9] Fankhauser S, Tol R S J. On climate change and economic growth [J]. Resource and Energy Economics, 2005, 27(1): 1-17.

[10] Ansuategi A, Escapa M. Economic growth and greenhouse gas emissions [J]. Ecological Economics, 2002, 40(1): 23-37.

[11] Fankhauser S, Tol R S J, Pearce D W. The aggregation of climate change damages: a welfare theoretic approach [J]. Environmental and Resource Economics, 1997, 10(3): 249-266.

[LL]

[12] Anthoff D, Hepburn C, Tol R S J. Equity weighting and the marginal damage costs of climate change [J]. Ecological Economics, 2009, 68(3): 836-849.

[13] 王軍. 气候变化经济学的文献综述 [J]. 世界经济, 2008(8): 85-96.

[14] 段红霞. 气候变化经济学和气候政策 [J]. 经济学家, 2009(8): 68-75.

[15] 谢怀筑, 于李娜. 气候变化的经济学: 一个文献综述 [J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2010(2): 72-80.

[16] 任力. 气候变化与经济增长的理论分析 [J]. 经济学动态, 2011(1): 137-142.

[17] 向国成, 李宾, 田银华. 威廉·诺德豪斯与气候变化经济学——潜在诺贝尔经济学奖得主学术贡献评介系列 [J]. 经济学动态, 2011(4): 103-107.

[18] 徐华清, 郭元, 郑爽. 全球气候变化——中国面临的挑战、机遇及对策 [J]. 经济研究参考, 2004(84): 21-26.

[19] 胡鞍钢. 全球气候变化与中国绿色发展 [J]. 中共中央党校学报, 2010(2): 5-10.

[20] 谢坚. 中国企业积极应对气候变化的框架和策略 [J]. 贵州社会科学, 2010(7): 73-75.

[21] 杜文献. 气候变化对农业影响的研究进展——基于李嘉图模型的视角 [J]. 经济问题探索, 2011(1): 154-159.

[22] 廖薇. 气候变化与农户农业生产行为演变——以四川省什邡市农户秸秆利用行为为例 [J]. 农业技术经济, 2010(4): 49-56.

[23] 周力, 周应恒. 粮食安全: 气候变化与粮食产地转移 [J]. 中国人口·资源与环境, 2011(7): 162-168.

[24] 王伟中, 王文远. 对当前全球气候变化问题的思考 [J]. 中国人口·资源与环境, 2005(5): 83-86.

[25] 丑洁明, 叶笃正. 构建一个经济——气候新模型评价气候变化对粮食产量的影响 [J]. 气候与环境研究, 2006(3): 347-353.

[26] 杨斐, 任保平. 中国经济增长质量: 碳排放视角的评价 [J]. 软科学, 2011(11): 89-93.