港口群视阈下中国沿海港口竞争力评价及类型判识

2018-01-17马仁锋王益澄方茹茹

周 宇,马仁锋,2,王益澄,杨 阳,袁 雯,方茹茹

(1.宁波大学 地理与空间信息技术系,宁波 315211;2.浙江省海洋文化与经济研究中心,宁波 315211 )

随着经济全球化和国际贸易的发展,港口不再是传统意义上的承担货物集散、中转功能的场所,正逐步发展成为引领一个国家和区域经济持续发展和保持竞争优势的新航标。港口群作为港口资源富集体,其重要作用和地位已受到普遍深刻的关注,逐渐成为学者们研究的重点关注领域[1]。早期关于港口竞争力的研究较为零散,专项性及功能性不强。直到20世纪60年代,一批学者通过建立系统的评价模型才对港口发展的阶段进行了较为系统的研究。如Taaffe等根据发展中国家的实际经验总结出港口发展的“六阶段模式”,认为运输网络的扩散从开始就是一个连续的空间扩散过程[2]。Bird经过研究,在前人基础上进而归纳总结出“港口通用模型”[3]。在这之后,一些学者进一步细化研究方向以探析影响港口竞争力水平的深层因素。如Haynes 等分析香港港和高雄港高吞吐量的原因在于其较高的运营效率,提出效率也是影响港口竞争力的因素[4]。王春颖等通过对影响集装箱运输的各种因素进行分析,并建立模型,进而对集装箱港口的市场竞争力进行评价[5]。总之,对于港口竞争力的研究学者们已经将其发展至一个涉及多因素多领域的阶段,但研究的广度和深度仍需进一步提高。

随着国际港口间的竞争日趋激烈,港口海陆向腹地范围越来越广,单一港口研究评价逐渐进入“死胡同”,学界开始注重港口群组作用,港口群视角的研究日趋增多,强调关注港口组合的核心功能[6]、腹地及其与其他区际合作[7]等新兴领域研究。因此,对港口群研究逐渐成为核心区域。例如Wang等在通过阐述港口群与城市之间的内在关系的基础上研究港口群在供应链中的作用[8]。王爱虎等基于港口体系和竞争理论,对中国沿海集装箱港口群体系进行结构演化与竞争态势分析,表明珠三角、长三角和环渤海地区港口群呈现三足鼎立的格局[9]。基于前人研究,紧跟港口群发展大趋势,以港口现状和未来态势为导向构建指标体系,对中国沿海主要港口群内25个港口的竞争力进行综合评价,进而识别各港口类型,以全面提升港口群内港口一体化水平。

1 研究区域与评价模型构建

1.1 研究区域与时段选取

1.1.1 研究区域

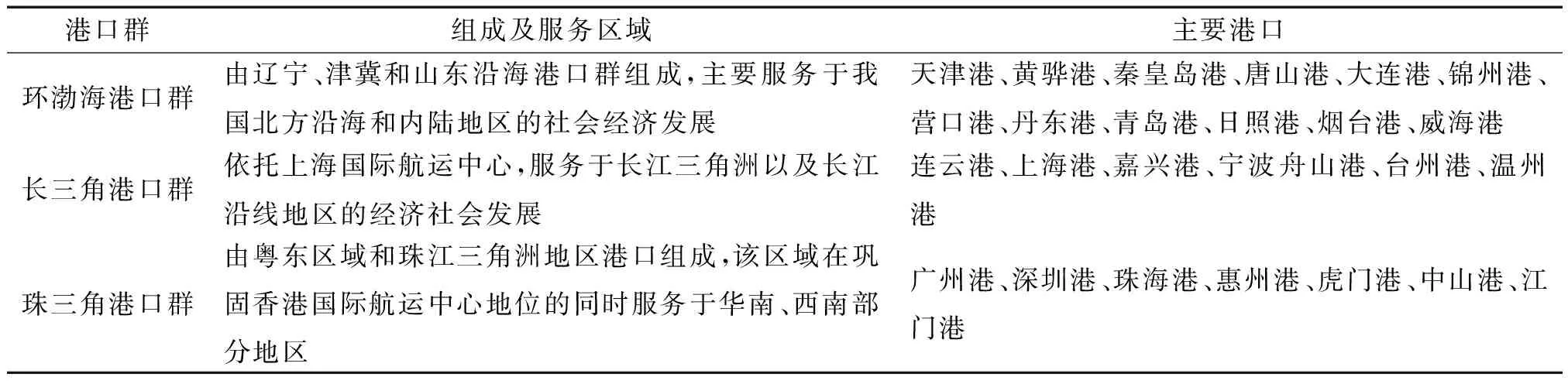

2006年9月15日中华人民共和国交通部发布《全国沿海港口布局规划》,该文件根据中国沿海5个区域各自的特点和需求,全国自北向南依次形成了环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五大港口群。在这五大港口群内,以环渤海、长三角和珠三角地区港口群的发展最为良好,因此选择这3个区域沿海港口群进行比较(表1)。

表1 中国沿海主要港口群现状及主要组成港口Tab.1 China′s major coastal ports group of current situation and main port

1.1.2 研究时段

研究年份选取2014年作为研究节点,理由如下:(1)2014年是我国港口转型发展的一年。2014年6月10日,交通运输部发布《关于推进港口转型升级的指导意见》,进一步加快了我国港口转型升级的步伐,各港口由传统的一味追求吞吐量的增长向提升发展质量和注重经济效益的方向转变。因此,研究这一时间段沿海港口的竞争力水平对于处于转型期的港口业发展具有重要的时代参考价值。(2)2014年是“一带一路”国家战略提出建设的初始年份。其中,“21世纪海上丝绸之路”规划要求利用长三角、珠三角、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势,推动我国沿海城市和港口的发展。这说明长三角港口群、珠三角港口群以及环渤海港口群在规划实施过程中的战略地位明显,群内各港口作为对外贸易的枢纽是非常值得研究和关注的重点领域。(3)以往研究显示相关指标体系并不能对港口竞争力进行全面诠释,且在考虑到指标数据统计口径一致的前提下,本文更侧重于各港口群内港口发展状态比较,重点突出区域差异,同时也强调一种新型港口分类方法,因此对研究时段的周期性要求不高。综上,以2014年开展研究,对掌握和洞悉转型阶段港口群内各港口的发展现状以及未来发展趋势具有非常重要的战略意义和参考价值。

1.2 研究视角及侧重点

港口竞争力作为研究长期以来就是学界关注的热点,表示港口在交通运输、基础设施、服务水平和运营条件等方面展现出的社会效益与经济效益能力。当前,港口竞争力评价过多集中于个体港口间的比较,但是随着交通运输发展,港口间的竞争已经演化成为港口群与港口群间的竞争以及港口群内枢纽港之间的竞争。从港口群角度对港口竞争力水平进行研究并不多。与单一港口竞争力评价相比,港口群角度研究侧重于港口对区域经济发展贡献程度,而不仅仅局限于独立港口研究。在此背景下,本文集中以港口群内的相关指标作为参考因素,以期对港口群视角下各港口的竞争力水平展开较为全面公正的诠释。

1.3 研究方法与数据来源

1.3.1 研究方法

目前对于港口群竞争力的评价研究多采用层次分析法、模糊综合评判法等,这些方法虽然都基于在建立一套较为科学的评价指标之上,但在权重的确定上仍具有相当程度的主观性。因此,本文选择熵权TOPSIS法对权重进行测算,该方法实质上是对传统TOPSIS评价法的改进。TOPSIS法本身是一种多目标决策方法,由Wang和Yoon于1981年首次提出[10]。改进后的熵权TOPSIS法首先通过熵权法确定评价指标权重,再通过TOPSIS法利用逼近理想解的技术确定评价对象的排序,具有权重赋值客观、计算简便等优势,可有效消除主观因素影响。具体的计算步骤如下:

首先,根据已获得数据构建评价矩阵

A=(aij)m×n

(1)

对所构建的矩阵进行标准化处理,处理后获得矩阵X(n),进而计算熵值Tj

(2)

在此基础上,根据数值的差异程度计算指标j的差异系数,及差异度Gj

Gj=1-Tj;j=1,2……n

(3)

Gj的值越高,差异度就越明显,提供的信息量就越大,权重也就越大,反之则权重越小。因此,定义指标权重wj为

(4)

求出各指标权重集F=(fij)m×n

F=w×Xij

(5)

由权重集F可得知理想解S+和负理想解S-

S+=(maxFi1,maxFi2,maxFi3…maxFin)

(6)

S-=(minFi1,minFi2,minFi3…minFin)

(7)

(8)

(9)

最后计算各个比较对象与理想解的相对贴近程度,即最终的评价指数

(10)

Ci[0,1],且Ci越大表明评价对象越优。

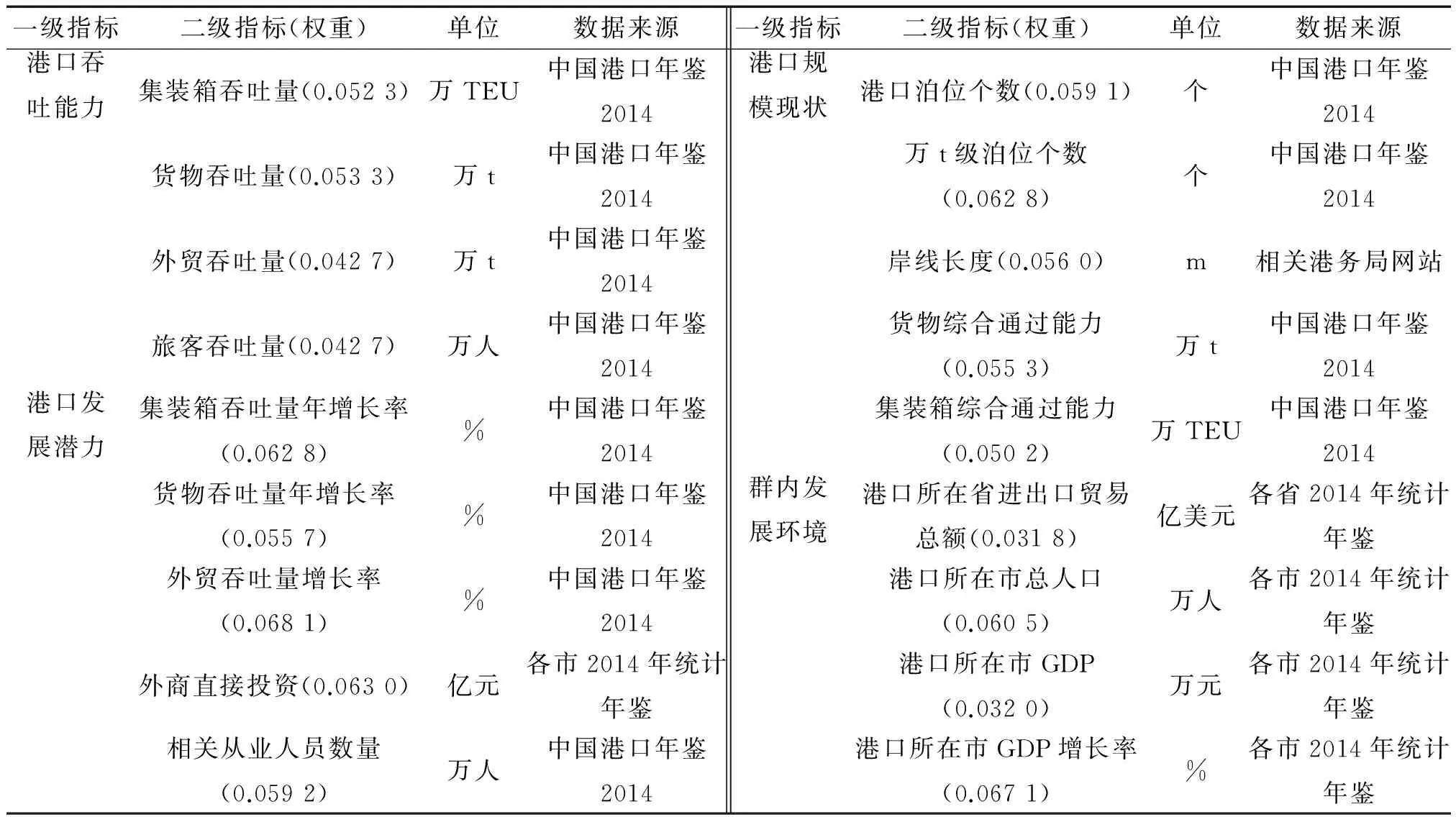

1.3.2 评价指标及基础数据来源

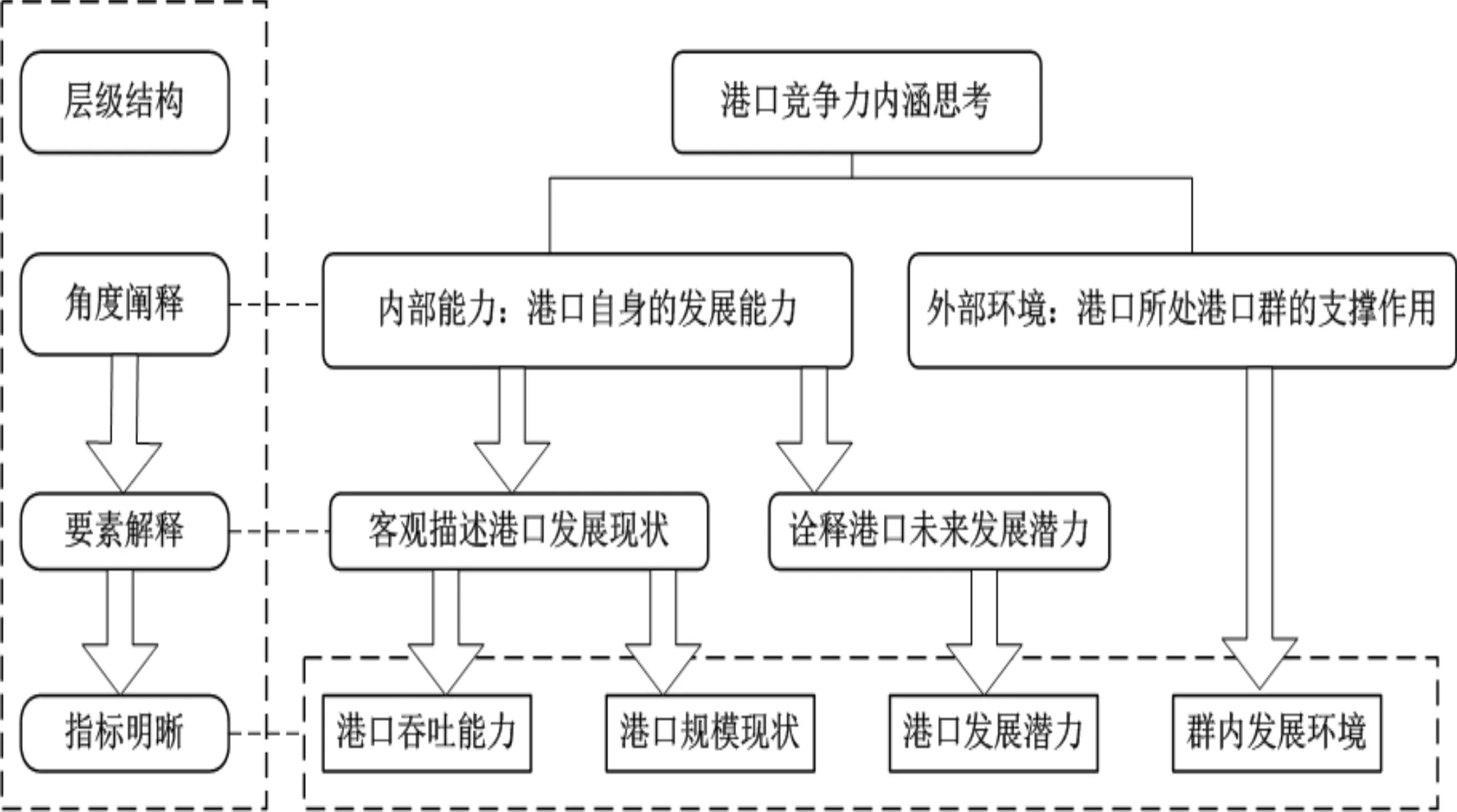

图1 港口竞争力评价指标体系设计流程框架Fig.1 Design framework of port competitiveness index systems

为科学准确地评价港口各方面的竞争力水平,需遵循科学性、全面性、目的性、可操作性的原则,构建一套全面合理的评价指标体系。根据相关研究成果[9,11],从港口群发展角度建立指标评价体系,包括港口吞吐能力、港口发展潜力、港口规模现状以及群内发展环境等4个一级指标(图1)和18个二级指标。港口竞争力源于港口自身能力(即内部能力)和外部环境的支撑能力。(1)港口内部能力按时期可以划分为当前港口现状能力和未来发展潜力,港口发展现状下又可分为港口吞吐能力和港口规模现状两项指标。港口吞吐能力指标集中反映在港口组群发展背景下各港口目前的实际作业能力;港口规模现状则主要描述港口目前的发展规模和状况。港口发展潜力则在对港口未来前景进行定量化处理的同时,也能反映港口在港口群未来发展中的地位和形势。长期看,港口发展潜力与区域内经济发展规划以及港口未来定位有关,但此部分指标存在难量化问题,因此未纳入指标体系。(2)港口外部环境则主要是指港口所处的港口群内发展环境。群内发展环境主要反映港口群内区域对港口发展的支撑作用,强调港口所在省和市的经济贸易发展水平,包括港口所在省的进出口贸易总额以及港口所在市的经济发展状况,通过对这些指标的量化表达,对港口的发展环境做出诠释。综上,建立表2的指标体系,并从中国港口年鉴、相关港务局官网以及各省/直辖市的统计年鉴采集基础数据,在统一计量口径的基础上进行数理分析。

表2 港口竞争力评价指标Tab.2 Evaluation index of port competitiveness

2 竞争力格局评价及港口类型判识

2.1 单项竞争力评价

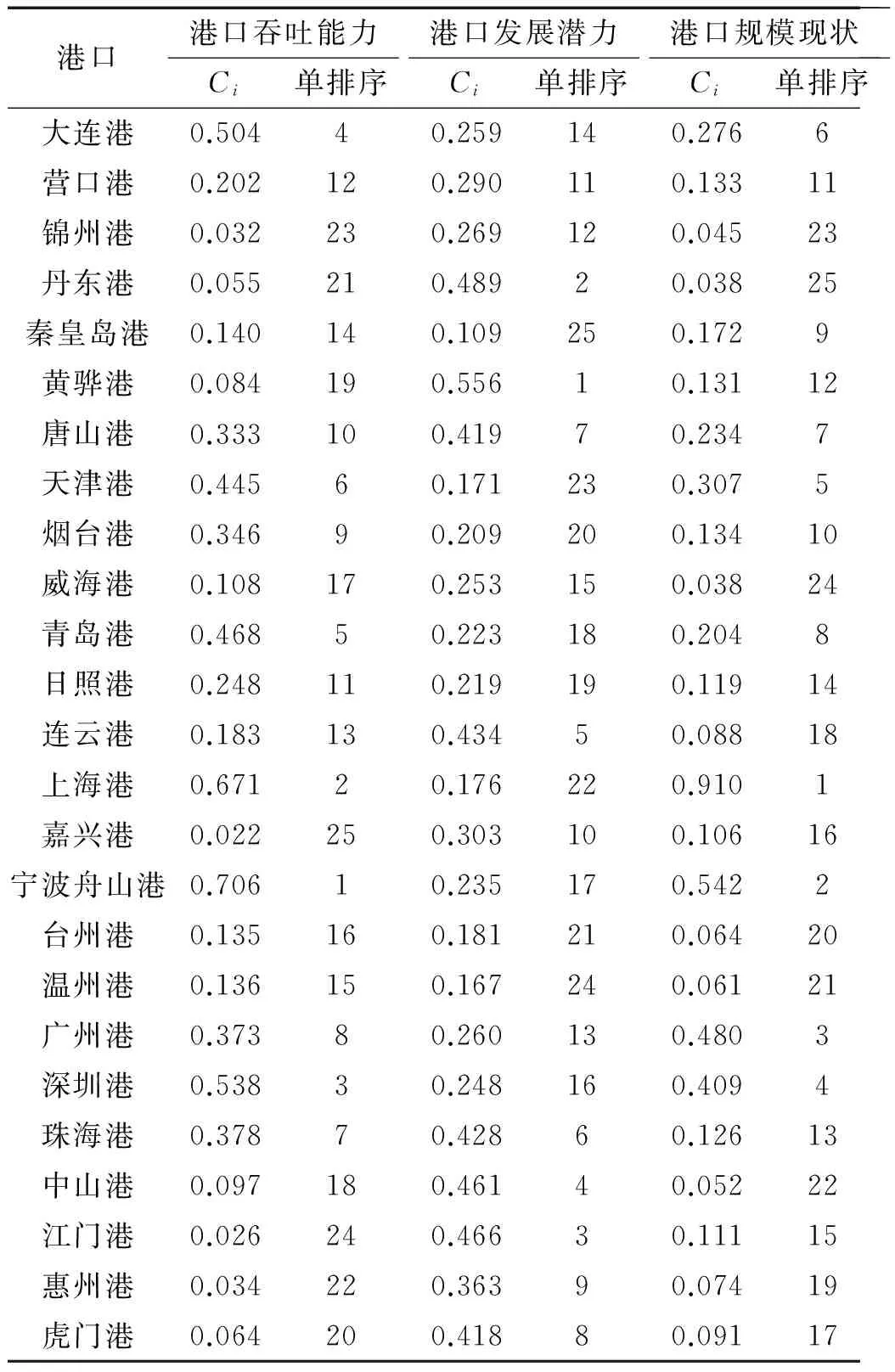

为了对各港口进行综合评价,首先选取港口吞吐能力、港口发展潜力、港口规模现状、群内发展环境4个一级指标层单独进行熵权TOPSIS法分析,其计算结果评价指数Ci及具体的单排序排名见表3。

(1)港口吞吐能力。由表3 可知,港口吞吐能力与港口规模和市场大小有着密切关联,无论是环渤海港口群、珠三角港口群,还是长三角港口群,吞吐能力强的均为一些深水大港。在三大港口群中,25个港口的吞吐能力排名可分4个档次,第一档为宁波舟山港、上海港、深圳港和大连港,这一档港口的吞吐能力评价得分为0.5以上,港口吞吐能力较强。第二档为青岛港、天津港、珠海港、广州港和唐山港,评价得分处于0.3~0.5之间,虽然与第一档港口存在差距,但在区域港口货物运输中仍扮演着不可忽视的角色。第三档港口为日照港、营口港、连云港、秦皇岛港等中型港口,评价得分为0.1~0.2,这些港口受制于地理位置原因,吞吐量受到传统大港的挤压,数量有限。最后一档为中山港、黄骅港、虎门港等中小型港口,这些港口吞吐得分均小于0.1,吞吐量很低。

(2)港口发展潜力。在这项指标下排在前五位的是黄骅港、丹东港、江门港、中山港和连云港,而发展已达一定规模的上海港、天津港、宁波舟山港等均排名靠后。这些传统大港由于基数较大的原因,集装箱吞吐量增长率、货物吞吐量增长率等与新兴港口相比,增速已逐步放缓,发展潜力相对较弱。三大港口群中,珠三角港口群内各港口的指标得分较高,拥有较大的发展潜力,长三角地区港口则表现低迷,而环渤海地区既有高得分的黄骅港,也有位于低分段的天津港,在发展潜力得分上显得较为复杂。

(3)港口规模现状。与港口吞吐能力评价指数排名类似,大型港口依旧排在靠前的位置。但与之不同的是,上海港表现出了极强的统治地位,贴近度达到0.91,位于第二的宁波舟山港还不足它的2/3。而在后十位的港口之中,长三角地区港口占据了四席,这些港口受上海港和宁波舟山港的挤压较为严重。同时贴近度最大值(上海港)与最低值(丹东港)相差较为悬殊,达到0.872,说明这3个地区港口发展水平存在较大差异,出现了两极分化的趋势。

(4)群内发展环境。此项指标下珠三角港口群港口均排进前十,这说明在珠三角地区较其他两大地区港口群相比,各港口的发展环境较为宽松,港口群内经济发展态势也更为良好。长三角港口群港口表现一般。而环渤海地区的港口得分则较低,占据了后八名的位置,这一方面是由于环渤海地区港口数量较多,群内之间的竞争较为激烈,另一方面也是由于港口所在省份经济能力较其他两个地区相比相对较弱,导致各港口发展后劲不足。

表3 三大港口群内各港口竞争力单排序Tab.3 The ranking of port competitiveness in three major port groups

表4 三大港口群港口竞争力总排序Tab.4 The ranking of the port competitiveness in three major port groups

2.2 综合竞争力评价

依据相同方法,可以计算出25个港口的综合得分和具体排序,从而对环渤海、珠三角以及长三角港口群的竞争力做出最终评估,计算得分Ci和总排序(表4)。(1)环渤海港口群内大部分港口位于总排名的中后段,各港口整体表现一般,区域内港口之间的竞争力差距较为明显。青岛港、大连港和天津港在港口吞吐能力和港口规模现状方面凭借其自身的区位特点和发展条件,与群内其他港口相比具有较大优势;在港口发展潜力方面,黄骅港、丹东港和唐山港在与其他港口比较之下拥有较大的发展潜力,发展动力充足;在群内发展环境方面,环渤海地区港口群与珠三角和长三角港口相比处于绝对劣势,除天津港和青岛港之外,其余港口均跌出前14,说明环渤海地区的群内发展条件较其他两个地区相比尚存在较大差距,这在一定程度上制约了港口群进一步发展。(2)长三角港口群内港口的竞争力得分表现出较为明显的两极分化,上海港和宁波舟山港处于第一集团,但之后的连云港、台州港、温州港和嘉兴港则表现较差。在单排序中,4个指标层里除了港口发展潜力以外,上海港和宁波舟山港均表现出绝对的优势。原因是长三角地区沿海港口不多,资源多集中于上海港和宁波舟山港,虽然中小港口拥有较大的发展潜力,但市场能够提供给其生存的空间不大,且港口主要服务于周边区域,腹地辐射范围较小,因此竞争力较低。(3)珠三角地区港口群港口竞争力与其他两个地区的港口相比来说,发展状况更为良好,在竞争力排名中均进入前15名。广州港、深圳港和珠海港拥有较强的吞吐能力,且港口规模较大,中山港和江门港拥有较强的发展潜力。在港口群内部发展环境这一方面,区域内7个港口均排进前十,这说明珠三角港口群发展环境较其他两个区域相比拥有明显优势。

2.3 基于竞争力的港口类型识别

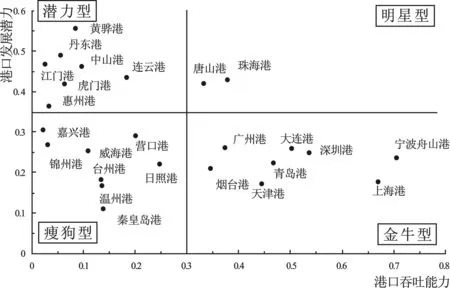

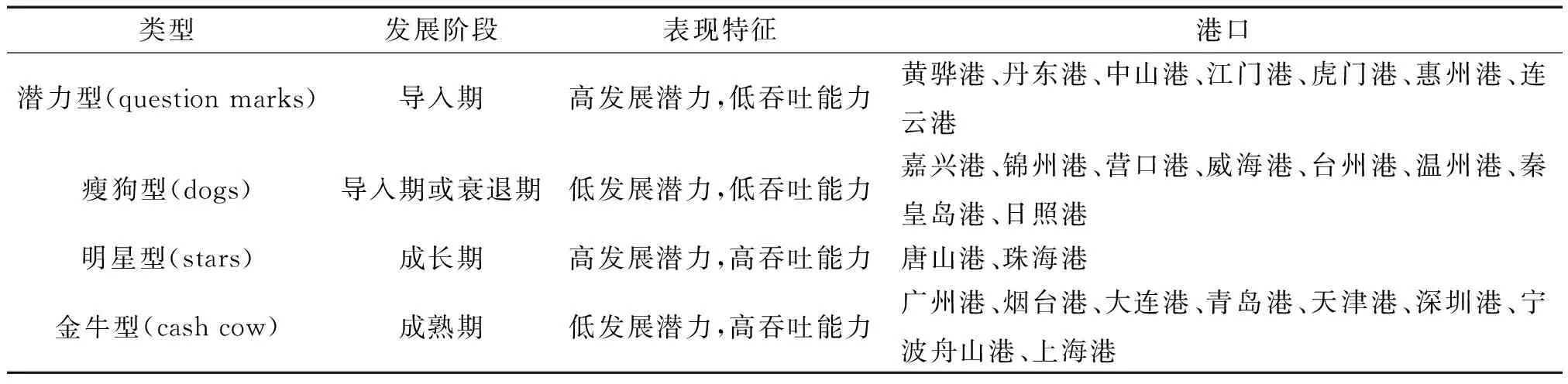

图2 沿海港口群港口竞争力波士顿矩阵图Fig.2 The Boston matrix of the coastal port group port competitiveness

对于港口类型的识别,业内许多专家通过研究已取得了不同程度的进展。如张耀光等根据海岛港口规模、区位、腹地、港口“代际”以及海岛与大陆连通等指标,对中国海岛港口进行类型划分[12]。本文中尝试将企业战略常用分析方法——“波士顿矩阵模型”进行改进,将其应用于沿海港口群内各港口的发展类型判识。波士顿矩阵分析方法首先由波士顿咨询公司(BCG)提出,是一种常见的业务投资组合分析方法[13]。在原本的波士顿矩阵分析法中,选取了市场占有率和销售增长率两个基本参数,本文将这两个参数转换为港口吞吐能力和港口发展潜力作为主要衡量标准,以这两个参数为坐标,设计出一个具有四象限的网络图,结合数据特征,并在咨询相关专家的基础上[14],取港口发展潜力为0.35、港口吞吐能力为0.3,应用波士顿矩阵可以对沿海25个港口的竞争发展态势进行类型判识,结果如图2和表5所示,沿海25个港口被分为四个类型,在此基础上探讨各港口的类型特征及其在未来发展上的差异。

表5 沿海港口波士顿矩阵分类表Tab.5 The classification of coastal ports based on Boston matrix

潜力型港口在英文中表达为“question marks”,直译为问题型港口,在中文表达中略有歧义,因此结合该类港口高发展潜力和低吞吐能力的特征,本文将其定义为“潜力型港口”,虽然该类港口目前在吞吐量上能力一般,但在长远上看拥有较大发展潜力,该类港口规模普遍较小,在为邻近大港散货的同时积极谋求自身发展,如邻近上海港的连云港、邻近天津港的黄骅港等;瘦狗型港口(dogs)具有“双低”的特征,这类港口一般处于发展初始期,如新兴的嘉兴港,日照港等,或者港口发展衰退期,如秦皇岛港,此类港口在港口吞吐能力和港口发展潜力上均处于劣势,易受到来自大港区的竞争和挤压[15-16];明星型港口(stars)则具有“双高”的特征,这类港口处于快速发展期,此类港口的城市功能和经济功能较强,综合水平发展较高,港口发展也具有一定规模,如唐山港、珠海港;而金牛型港口(cash cow)则处于港口发展阶段的成熟期,拥有高吞吐能力,但也由于基数大,发展潜力得分较低,此类港口表现出极强的港口竞争力,港口基础设施趋于完善,逐步发展我国沿海货物中转的枢纽中心之一,如发展至相当规模的广州港、上海港等。

3 结论

在港口的竞争中,属港口群内港口之间的竞争最为激烈。通过从港口群视阈角度对我国沿海3个主要港口群内各港口的竞争力现状研究,将港口吞吐能力、港口发展潜力、港口规模现状及群内发展环境四项指标作为主要因素考虑,基于各指标2014年的统计数据,运用熵权TOPSIS法对这25个港口在2014年所展现的竞争力水平进行评价与排序,并在此基础上改进波士顿矩阵分析方法,对港口进行分类,研究得出以下结论:(1)上海港、宁波舟山港和广州港占据了港口竞争力排名的前三位,环渤海港口群内大部分港口位于排名的中后段,竞争力表现一般;长三角港口群竞争力水平呈现出较强的两极分化;珠三角港口群发展较为良好;(2)以港口发展潜力0.35分、港口吞吐能力0.3分为划分标准,运用改进波士顿矩阵将港口划分四类:潜力型港口、明星型港口、金牛型港口和瘦狗型港口,每类港口拥有不同的特征和功能;(3)在未来发展中,各港口应结合所在港口群的发展背景条件,立足实际,明确合理切实的发展目标,加强港口群与港口群之间、港口与港口群之间、港口与港口之间的分工合作,从“竞争”走向“竞合”,强化资源优化配置,实现港口群之间、港口之间的共同发展。

未来研究应进一步优化指标体系以及加强港城关系探讨,在数据满足条件下可以增加港口自然条件、航线开设以及未来布局规划等相关辅助信息,以期为港口群内各类型港口的发展提供更加有效的帮助和建议。

[1] 封学军, 蒋柳鹏, 严以新,等. 港口群核心竞争力研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2011, 11(1):135-141.

FENG X J, JIANG L P, YAN Y X, et al. Study on core competitiveness of port group[J]. Journal of transportation systems engineering and information technology, 2011, 11(1):135-141.

[2] Taaffe E J, Morrill R L, Gould P R. Transport expansion in underdeveloped countries: a comparative analysis[J]. Geographical Review, 1963, 53(4):503-529.

[3] 郭建科, 韩增林. 港口与城市空间联系研究回顾与展望[J]. 地理科学进展, 2010, 29(12):1 490-1 498.

GUO J K, HAN Z L. Review and prospect of the research on spatial connection between port and city[J].Progress in geography, 2010, 29(12):1 490-1 498.

[4] Haynes K E, Hsing Y M, Stough R R. Regional port dynamics in the global economy: The case of Kaohsiung,Taiwan[J]. Maritime Policy & Management, 1997, 24(1):93-113.

[5] 王春颖, 肖朋民, 肖丽娜,等. 熵权值模糊综合评判法在港口竞争力评价中的应用[J]. 水道港口, 2006, 27(2):131-134.

WANG C Y, XIAO P M, XIAO L N, et al. Application of fuzzy synthesis evaluation of entropy weight in evaluating ports competitiveness[J]. Journal of Waterway and Harbor, 2006, 27(2): 131-134.

[6] 曹有挥. 安徽省长江沿岸港口体系规模组合与空间结构分析[J]. 地理科学, 1998, 18(3):255-262.

CAO Y H. An analysis on the size combination and spatial structure of the Changjiang river port system in Anhui province[J]. Scientia geographica sinica, 1998,18(3):255-262

[7] 杨阳, 马仁锋, 王益澄,等. 港口-腹地关系研究前沿领域及其动向[J]. 世界科技研究与发展, 2016, 38(6):1 334-1 342.

YANG Y, MA R F, WANG Y C, et al. Frontier domains and dynamic development of researches on port-hinterland relationship[J].World SCI-TECH R&D, 2016, 38(6):1 334-1 342.

[8] Wang J, Olivier D, Notteboom T. Ports cities and supply chain[M]. Hampshire: Ashgate publishing company, 2007.

[9] 王爱虎, 匡桂华. 中国沿海集装箱港口群体系结构演化与竞争态势[J]. 经济地理, 2014, 34(6):92-99.

WANG A H, KUANG G H. The evolution and competition situation of container port cluster system in China[J].Economic geography, 2014,34(6):92-99.

[10] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making[M]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1981.

[11] 匡海波, 陈树文. 基于熵权TOPSIS的港口综合竞争力评价模型研究与实证[J]. 科学学与科学技术管理, 2007, 28(10):157-162.

KUANG H B, CHEN S W. The research on port overall competitiveness model[J]. Science and technology management, 2007, 28(10):157-162.

[12] 张耀光, 刘锴, 郭建科,等. 中国海岛港口现状特征与类型划分[J]. 地理研究, 2013, 32(6):1 095-1 102.

ZHANG Y G, LIU K, GUO J K, et al. Features of island ports and their classification in China: Taking Yangshan Port Island and Marine Island County as an example[J]. Geographical research, 2013,32(6):1 095-1 102.

[13] 庄汝龙, 叶持跃, 马仁锋,等. 浙江省入境旅游区域差异与竞争态势[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(1):87-92.

ZHUANG R L, YE C Y, MA R F, et al. Regional differences of inbound tourism and competition position in Zhejiang province[J].Areal research and development, 2015, 34(1):87-92.

[14] 王益澄, 马仁锋, 邓星月. 港口城市的空间结构及其影响研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2014.

[15] 陈航, 栾维新, 王跃伟. 我国港口城市的功能模式研究[J]. 地域研究与开发, 2012, 31(2):54-58.

CHEN H, LUAN W X, WANG Y W. Study on functional model of port-cities in China[J]. Areal research and development, 2012,31(2):54-58.

[16] 杨莎,刘桂云,王桐菲.基于SEM的港口集疏运系统影响因素研究[J].水道港口,2017,38(1):103-108.

YANG S, LIU G Y,WANG T F.Study on influential factors of collecting and distributing system for port based on SEM[J]. Journal of Waterway and Harbor,2017,38(1):103-108.