安徽宏村南湖书院建筑形制探析

2018-01-16董禹含高源

董禹含+高源

摘要:书院是中国古代重要的教育机构,弥补了官学与私学之不足,促进了文化的传播。其早在北宋时期即确立了讲学、祭祀、藏书、生活等基本功能。而民间书院则更加平民化,布局更灵活。皖南地区地处长江中下游,信息交换与文化传播频繁,徽商的发迹更加促进了教育活动的发展,大量的民间书院由此出现。安徽宏村是最著名的皖南村落之一,村中的南湖书院是该地区民间书院的典型案例。本文从南湖书院的建筑选址、实体要素、空间形态、营建技艺、建筑装饰等方面对其建筑形制进行分析与总结,以期为民间书院的多元文化传播研究提供一定的启示意义。

关键词:安徽宏村;民间书院;南湖书院;建筑形制

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2017)06-0046-05

收稿日期:2017-09-01

修回日期:2017-10-20

Abstract: The academy was an important educational institute in ancient China, which compensated for the disadvantages of both official and private schools and promoted culture transmission. Dating back to the Song Dynasty, the academy established the basic functions of teaching, worship, book collection, living and so on. On the other hand, folk academies were more civilian-based with more flexible layout. South Anhui Area is located in the middle and lower reaches of the Yangtze River, where information exchange and culture spreading werefrequent. Moreover, the prosperity of Anhui traders accelerated the development of education.Thus, the strong academic atmosphere led to the appearance of folk academies. Hong Village is one of the most famous villages in South Anhui and Nanhu Academy is a typical example of folk academies in this area. In this paper, the architectural form of Nanhu Academy is analyzed and discussed from site selection, substantial elements, spatial pattern, construction technique, architectural ornaments etc.The research results would provide guidance to the study of folk academies multi-culture transmission.

Key words: Hong Village in Anhui; Folk academy; Nanhu Academy; Architectural Form

1背景概況

书院建筑历史悠久,早在唐代即有名为“书院”的建筑产生,以藏书与刻书为主要功能。直至北宋,书院才确立了讲学、祭祀、藏书、学田的基本规制[1],形成了以讲堂和祭殿为主要功能空间的格局,一些大型的书院甚至还设置斋舍以供居住。到了明清时期,由于政府对科举考试的推崇,民间兴起对读书的狂热,书院逐渐变成科举的附属物,大量民间书院为满足考取功名的需求而兴建[2]。民间书院是相对于官办书院的一种书院类型,主要由民间组织出资兴建,包括乡村书院、家族书院、县级书院、义学、私塾等。而皖南地区经济发达,教育水平较高,在此大背景下催生了大量的民间书院,其中宏村南湖书院就是该区域最具代表性的案例之一,属于民间书院中乡村书院的范畴。该书院格局完整,书院内建筑多为明清时期原构,特色鲜明,具有较高的研究价值。

1.1自然环境概述

南湖书院位于宏村南湖北岸。该村下辖于安徽黄山市黟县,地处黟县东北区域,距离县城约10 km,位于117°E,30°N。宏村依托山脚而建,地势平坦,平面以“牛”形结构布置,人造水系贯穿全村,其中以南湖面积最大。该地区属季风性湿润气候,雨量充足,冬季不冷,夏季凉爽,气候宜人。然而,此区域土壤贫瘠,不适于农业生产,加之人口密集,形成了一定的环境压力。

1.2人文环境概述

宏村所处的皖南地区地势偏僻闭塞,历史上曾有大量移民迁入。因此,该地区实现了山越文化、中原文化、儒家文化的融合。作为程朱理学的发祥地,此区域孕育了以新安理学、江戴朴学为代表的历史文化。明清时期,徽商得以发迹,区域经济繁荣,文教受到重视,被誉为“东南邹鲁”。徽商的政治地位、经济实力与文化观念潜移默化地影响着徽州建筑风格的形成,并促进了民间书院的发展。

1.3景观环境概述endprint

南湖系1607年为改善宏村风水开挖的人工湖,其形状完整,似金带环抱,使村落的形势格局趋于完美,并同时为村中农田提供灌溉。南湖书院与其它部分建筑沿湖北岸而建,使宏村南部形成连续而清晰的界面。南湖书院的色彩以白色和灰色为主,低调素雅,与环境和谐地融为一体。雷岗山作为远景,建筑作为中景,湖水作为近景,使景观视觉效果具有层次感(图1)。此外,书院的衹园遍植林木,与南湖共同调节着建筑的微气候环境。

1.4历史沿革

宏村古时又名弘村,南宋时期汪氏一族为避火患,携全家沿河迁徙,在雷岗山一带定居,宏村始成。随着汪氏子孙在外为官经商者渐多,大量财富得以积累,为光耀门楣,在家乡建房铺路之风盛行。南湖书院创办于明末清初,由于村中文风普及加之财力的支撑,村民在南湖畔建立私塾六所用于教育村中学子,被称为“依湖六院”。清嘉庆年间,六座私塾合并为一所书院。正厅悬挂“以文家塾”牌匾由清代翰林院侍讲、著名书法家梁同书题,又因其地理选址,故又名“南湖书院”,近百年来,书院培育出诸多名人。该建筑大多为清代原构,格局完整,1998年被列为安徽省重点文物保护单位,留存至今。

2南湖书院建筑形制分析

2.1建筑选址

2.1.1自然条件、风水观念与教育职能

徽州地区自古即有“八方一水一分田”之称,自然地理环境极为复杂,境内多山,宏村境内就有羊栈岭、雷岗山等黄山余脉。由于中国古人习惯于尊重自然,故建筑房屋时只能依托地形。此外,风水观念,尤其是“风水形胜”说深刻地影响了建筑的选址,形成了“择胜”的观念,背山面水被视为绝佳的风水宝地。南湖书院即处在背对雷岗山、面朝南湖的环境之中,景色秀丽。从书院的教育职能角度来看,山水之间的名胜地区远离世俗的喧嚣,为读书人提供良好的读书环境,使其在优美的自然环境中陶冶情操,达到教化的目的。

2.1.2佛、道、儒教的影响

书院建筑形成伊始即受到佛教禅林的影响。魏晋以来,佛教僧侣占据名山大川,修寺建庙,传经论法[3],因此,佛教禅林择名山胜地为寺的选址观也对书院产生很大的影响。道教则以神仙信仰为价值核心,仙人所居的“洞天福地”以山水为主景,所以道教的“洞天福地”对书院的择址观念同样影响深远。

徽州是程朱理学的发祥地,以儒家伦理为核心,广泛吸收佛道两家中的宇宙论和思辨方法等理论,重点探讨宇宙与人的思想行为之间的关系。书院的创建融入了儒家的价值观念、审美情趣、人生理想等观念,力图获得超世脱俗的精神追求[4]。这种儒家人文精神的超越性深刻影响着包括南湖书院在内的徽州书院择山水之间为址的观念。

2.2空间形态

南湖书院中的功能空间主要包括讲学、祭祀、藏书与交通。与一般书院不同,南湖书院无居住空间。这是由于书院学子一般都为宏村村民,课后回家较为方便,而且书院服务范围较小,规模不大,故不单独设置斋舍。

2.2.1平面布局

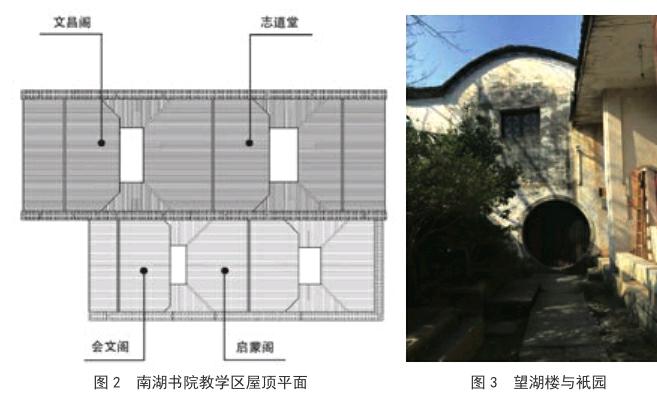

南湖书院坐北朝南,分为志道堂、文昌阁、启蒙阁、会文阁、望湖楼、祗园六部分(图2)。南湖书院建筑群布局严整,轴线明确,形成了东、中、西三条平行轴线并置的基本格局。其中东部与中部轴线所在为主要讲学、祭祀与藏书区;西部为休闲园林区,包括望湖楼与祗园(图3)。

东部建筑群共三进,中轴线上依次分布门厅、志道堂与文昌阁,以天井连接。入口为栅栏式飞檐八字门楼,门厅五开间,明间4.4 m,两稍间分别设置1.4 m×1.9 m的小厢房。西侧墙上开一双扇门与中路建筑连通。一进天井两庑通过石阶连接讲堂志道堂。志道堂为三开间,10.8 m×8.2 m,室内空间高大开敞,气氛庄重。整个东部建筑群尽端为文昌阁,阁前为二进天井,空间组织形式与一进类似。文昌阁同为三开间,为书院祭殿,其内供奉孔子之位,比门厅标高多出1 m。

中路建筑从南到北依次為门厅、启蒙阁与会文阁,建筑群整体格局与东部相同,但体量略小。其中会文阁为三开间单层建筑,平面为8.7 m×7.3 m,双坡顶,主要功能为藏书,供学子阅览经史图书。此组建筑主要为启蒙教育,教育级别低于东部建筑群(相当于小学程度)。

西部轴线是整个书院的园林区,其核心建筑为北侧的望湖楼,高两层,半弧形马头墙,在整个书院中体量最大,风格独特,楼上可一览南湖风光。望湖楼前为祗园,园内种植树木,无多余装饰,显得更加宁静雅致。

书院中轴对称的平面格局与儒家面向世俗的人文精神有关。儒家思想向来与世俗社会的政治秩序联系紧密,这一文化在建筑空间格局上也有所体现。此外,由于地形条件的限制与满足教育层级化的需求,建筑向横向发展,形成多轴并置的布局(图4)。

2.2.2空间序列

南湖书院按照门厅、讲堂、祭殿(或藏书)的顺序沿轴线展开,形成两进建筑,并以天井为单位组织空间,逐级抬升,建筑等级依次升高,纵向与横向同时发展,形成三条轴线并置的格局。门厅—讲堂—祭殿是南湖书院最基本的空间序列,也是皖南地区其它书院的核心序列。可以看到,南湖书院的空间序列是整个区域的原型(图5)。

明清时期,由于科举考试的繁荣,祭祀行为十分普遍。此空间序列深刻反映了纲常礼教的严谨秩序,随着标高的不断抬升,不断烘托出祭殿的气势,进而强化了祭殿的重要地位。而中路建筑的空间序列本应与东部建筑相同,但由于藏书的需求,加之启蒙时期的教学行为并不强调祭祀活动,故形成门厅—讲堂—藏书这一异化的空间序列。

2.2.3空间处理手法

南湖书院通过对庭院空间的合理配置、对比手法的运用、空间的引导与渗透等手法,体现了“园林化”的特点,空间呈多样化趋势。由于乡村书院规格所限,此特色不甚明显,但真实地反映出皖南书院空间处理手法的缩影。endprint

南湖书院充分体现出“礼乐相成”的建筑观,讲堂、祭殿、藏书空间前皆设置庭院,同时轴线一端设置庭院衹园供师生文会游憩,增添了书院的人文氣息。庭院的植物配置以树木为主,朴实素雅,园林建筑望湖楼造型别致,玲珑剔透,尺度宜人,与庭院配合相得益彰,绿荫与湖景完美地融入园林环境中,从侧面体现出皖南民间书院布局灵活、空间丰富的特征。

2.3实体要素

2.3.1大门

南湖书院大门为飞檐八字门楼,代表创办者显赫的社会、经济地位(图6)。门的类型为字匾门,设门廊,外侧设栅栏门,牌匾书“南湖书院”四个斗方大字,内侧大门吸收了皖南地区传统式样大门的元素,上有门簪两个,牌匾上为“以文家塾”四字。由于皖南地区住宅受到“臣庶居室制度”所限,规制不能过高,故对木雕、砖雕等无制度限制的装饰甚为重视。这些雕饰地方特色鲜明,反映了书院的创建背景及创办者的相关信息等等。

2.3.2讲堂

南湖书院根据教育层次的不同设置讲堂两个,一为承担启蒙教育的启蒙阁,二为教育层次稍高的志道堂。两座讲堂皆坐北朝南,位于轴线的中心位置,可见其较高的地位。讲堂是书院中公共性最强的空间,尺度稍大于其它建筑,面阔三间。讲堂为单层,屋顶为硬山顶,抬梁与穿斗式相结合。抬梁式做法可以有效扩大柱距,形成更大的空间。此外,为满足教学需要,志道堂采用“移柱造”方法,使讲堂变得更加高大开敞。讲堂前设置天井,更加衬托出建筑庄严肃穆的形象。

此外,南湖书院檐下设有轩廊,加之东西两庑,讲堂得以与自然环境充分接触,形成灰空间,同时拓展了教学活动的面积,并使空间充满亲切宜人之感。

2.3.3祭殿

南湖书院的祭殿为文昌阁,位于轴线尽端,标高稍高于前几进建筑,等级最高,但装饰朴素。其面阔三间,结构形式与讲堂一样,均为抬梁与穿斗混合式,并运用“移柱造”的手法,以求创造高大雄伟的空间效果来营造庄重的祭祀气氛。与此同时,祭殿前的天井也在祭祀活动中起到重要作用,为祭祀提供足够的空间,并突出祭殿的高大巍峨。南湖书院文昌阁以孔子为祭祀对象,供奉孔子牌位,通过对先贤的祭奠进而达到潜移默化的教化作用。

2.3.4会文阁

会文阁是南湖书院的藏书之所,其建筑形态、营造方式与文昌阁类似。由于南湖书院用地有限,规模较小,故不单独设置藏书楼,而是选取讲堂后的会文阁用于藏书。这样,藏书功能可以与教学功能紧密相连,学生可以随时方便地来此翻阅书籍。

2.4营建技艺

南湖书院继承了皖南传统民居的营建手法,综合运用抬梁与穿斗混合式木构架。抬梁式木构架将屋面荷载通过梁间接传递给柱。南湖书院的梁架为月梁式,截面接近椭圆形,中部稍向上弯成弧形。抬梁式的构架,有利于增大使用空间,如志道堂。穿斗式构架则是直接以柱承檩,支承屋顶重量,穿枋断面为矩形,几乎不承重。此种营建手法可以避免浪费大型木材,从而减少造价[5]。由于书院经费有限,此举有利于节约开支将有限的经费投入到教学与科研之中。穿斗式结构在南湖书院中普遍应用,与抬梁式相结合,用于次间与山墙。

南湖书院中存在一些独特的营建技艺,具有较强的地域特色,值得关注。南湖书院梁架皆采用“肥梁瘦柱”的手法,梁架用料巨大,中部稍稍起拱,民间俗称“冬瓜梁”[6]。因此,硕大的梁可以衬托出柱的纤细。书院讲堂和祭殿等外廊下设置轩拱,落檐坊与挑檐坊间设曲椽,使顶棚呈曲面造型,有效连接了屋面与穿坊,增加了净空高度,丰富了檐下空间(图7)。檐下灰空间可以延续至天井,使空间从室内到半室内到室外形成自然的过渡,实际使用面积也因此有所增加。为优化空间的使用效果,南湖书院的讲堂和祭殿采用“移柱造”方式。南湖书院大门设置插栱承托屋檐,因其形似鸟巢,故当地俗称“喜鹊栱”(图8)。东西两庑冬瓜梁上部刻有精致的丁头栱,既起到结构上的作用,又具有较强的装饰性。

2.5建筑装饰

2.5.1文字装饰

皖南地区书院十分注重书画楹联等的艺术表达,南湖书院也不例外。此种做法有助于加强书院的人文意境,并宣扬教化,使学子时刻受到潜移默化的影响。南湖书院志道堂的楹联“读圣贤书,行仁义事;立修齐志,存忠孝心”“漫研竹露裁唐句,细嚼梅花读汉书”勉励着学子恪守道德准则、勤学苦读。

2.5.2砖石装饰

南湖书院启蒙阁大门的砖石雕刻简洁大方,虽不似民居雕饰华丽,但雕工精良,甚为考究,线脚细密匀称,门框上部少许位置用水磨砖砌出外挑檐脚。

南湖书院的马头墙为“印斗式”,跌落一到两级,雕刻精细。“印斗式”马头墙多出现于热衷读书与功名的文人儒士屋顶上[6]。南湖书院马头墙选择印斗式座头反映出书院创办者对读书做官的追求,与村中其它民居的“鹊尾式”马头墙区别明显。

2.5.3木雕装饰

南湖书院与大多数皖南民间书院一样,木雕装饰质朴粗犷,屋架用材硕大,梁、枋、柱少有装饰,以展现材料本质特性为主,装饰性主要反映在丁头栱与雀替的雕饰或檐下插栱上。雕刻简单但精致,毫无浮夸之感,体现出文人雅致的审美情趣。南湖书院的窗有直棂窗和花格窗两种,风格简洁朴素,无多余装饰,营造出清新脱俗、庄重典雅的人文意境。

3结语

南湖书院是皖南地区民间书院的典型案例,其服务范围只限于乡村,规制不高,因此可以反映出该地区民间书院的基本特征。南湖书院选址上注重风水,择胜而建,采取多轴并置的平面布局,以门厅—讲堂—祭殿为基本空间序列,继承徽州传统营建方式,抬梁与穿斗式相结合,巧妙利用“移柱造”,其装饰风格朴实无华,注重人文意境的塑造。如今,以南湖书院为代表的皖南民间书院已留存不多,人们对民间书院的重视程度远不及民居,因而其修复与保护迫在眉睫。只有充分保护这些珍贵的民间书院,古人先进的营建智慧才能流传下来继续指导当代的建筑设计。

注:本文图片均为作者自绘自摄。

参考文献:

[1] 邓洪波. 中国书院史[M]. 上海:中国出版集团东方出版社中心,2004

[2] 潘方东. 明清两湖地区民间书院建筑型制解析[D]. 武汉:华中科技大学,2013.

[3] 朱汉民,邓洪波,高峰煜. 长江流域的书院[M]. 武汉:湖北教育出版社,2004.

[4] 王炳照. 中国古代书院[M]. 北京:中国国际广播出版社,2009

[5] 李允鉌. 华夏意匠[M]. 天津:天津大学出版社,2005

[6] 单德启. 安徽民居[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009endprint