周兴铭:我国巨型计算机系统的重要开拓者

2018-01-16高跃群郝瑞佳

★ 高跃群 郝瑞佳

中国科学院院士周兴铭是计算机领域著名专家,我国军用专用计算机、大型通用计算机和巨型计算机系统的重要开拓者之一,先后担任银河Ⅰ亿次巨型计算机主机系统研制负责人、银河仿Ⅰ全数字仿真计算机研制总负责人、银河Ⅱ并行巨型计算机研制总设计师,研制成功6台代表当时国家最先进水平的计算机系统,为我国巨型计算机事业发展奠定了坚实基础,为我国高端计算机人才培养作出了重要贡献。

★ 研制晶体管计算机崭露头角

我军计算机的研制是从1958年开始的,当时哈尔滨军事工程学院(简称“哈军工”)组建了以慈云桂、柳克俊为首的电子计算机研制组,这是我国自主研制计算机最早的团队之一。研制组以鱼雷快艇的鱼雷射击指挥仪为目标,研制电子管901电子计算机。

1956年8月,周兴铭作为优秀生被推荐考进“哈军工”学习。在“哈军工”学习期间,周兴铭作为学生,曾参与901机的鱼雷射击程序的编写,受到了科研工作的初步洗礼,对计算机产生了浓厚的兴趣。“哈军工”的技术教育是严格的,数理基础的课时特别多,周兴铭学习了机械学、电气与自动控制学、电子学3个学科方向的基础课程。4年学员生涯,打下了坚实的基础,对他后来的科研和施工管理起了重要作用。1960年8月,周兴铭加入中国共产党,并作为优秀学员被选拔提前毕业留校工作。留校后,周兴铭参加了慈云桂、柳克俊在“哈军工”举办的全军第一个计算机学习班——57323班,接受电子电路、计算机原理等方面的专业培训。可以说,是慈云桂把周兴铭引入到计算机这个学科领域的,慈云桂是他的授业恩师。

20世纪60年代初,我国晶体管研制刚刚起步,生产的锗晶体管质量不够好,而且不耐高温。要想在鱼雷快艇高温高湿高盐的恶劣条件下,用晶体管研制可靠实用的计算机是难上加难。“哈军工”的知识分子不信邪。他们兵分两路:一路由慈云桂亲自督战,研制441B计算机;一路由柳克俊领头,研制901晶体管计算机(鱼雷快艇射击指挥计算机)。

1961年初,周兴铭在57323班的培训结束后,参加了柳克俊领导的901晶体管计算机研制组。初出茅庐的周兴铭,深感知识的不足。他几乎把所有的时间都花费在学习上,一有时间就看书。在技术攻关时,周兴铭在运控部件设计中显露出对计算机研制的突出才能,经常提出独到的见解,很快就崭露头角,事实上成了901电子管计算机系统设计和系统调试的主要骨干之一,在数字电路抗干扰设计、系统逻辑设计、整机调试上都做出了重大贡献。当时,虽然没有给他安排一个头衔,他也没有担任组长什么的职务,但是遇到问题需要解决时经常交给他来做。周兴铭和同事一起,用阻容二极管组合限幅稳流技术,成功解决了锗晶体管高温漏流剧增及在恶劣环境下电路干扰大造成系统不稳定的难题。1963年,研制组完成901样机研制,系统运行稳定可靠,可顶住南方海域高温高湿高盐雾的环境。

小荷才露尖尖角,年仅20多岁的周兴铭作为系统设计和调试的技术骨干,初步显露出自己在研制计算机方面的非凡才华。901晶体管计算机是我国研制成功的最早的晶体管计算机之一,后来批量生产,成功装备在我国的鱼雷快艇上,成为我国第一代自主研制的电子数字指挥仪。该成果获1978年全国科学大会荣誉奖,周兴铭作为研制组的一员,是研制骨干与主要完成者。

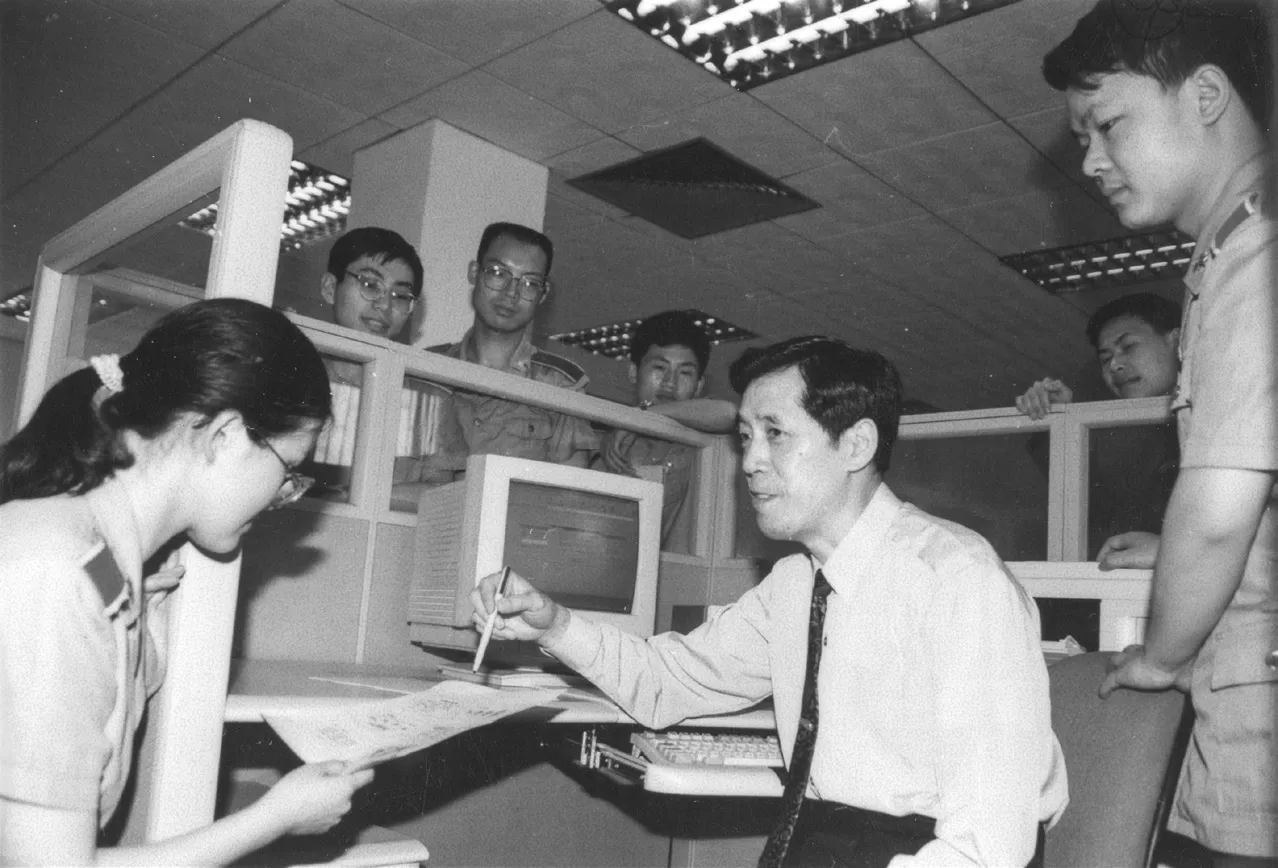

周兴铭院士等科研人员在对银河—II巨型计算机进行测试

★ 攻关集成电路计算机担当重任

新中国成立后,我国海军实行“空、潜、快”的战略方针。根据这一方针,1965年国防科委和海军决定建造排水量350吨级的轻型潜艇,需要在潜艇上装配一台鱼雷射击指挥仪(简称“030”)。1966年,“哈军工”在陈亚希教授领导下成立了海军小型潜艇上的鱼雷射击指挥仪研制组,周兴铭因为在901晶体管计算机研制中的出色表现,被任命为该课题负责人之一。

为了给“030”增智瘦身,既满足能在潜艇狭小空间安装和工作的要求,又能够经受住恶劣环境条件的考验,确保机器稳定可靠,他们大胆决定在全国率先采用集成电路技术研制这台机器。当时,硅集成电路在国外也是刚出现不久的新东西,国产集成电路技术处于初级探索阶段。陈亚希带领大家前往中科院半导体研究所进行考察,恰巧该所在王守觉研究员领导下,研制成功了硅平面晶体管和集成电路,正在寻找合作用户,双方很快商定合作事宜。

根据任务分工,周兴铭具体负责计算机的总体方案和集成电路设计。为了完成总体方案设计任务,周兴铭深入海军部队反复调研,对“030”的性能、指标、大小以及形状作了比较理想的设计。为了完成集成电路设计任务,他长期住在北京,与中国科学院半导体研究所的技术人员一道,齐心协力,集体攻关。周兴铭创造性地提出“多个输入二极管设计在功率晶体管集电极上”的研制思路,定型一套高抗干扰的DTL(二极管-三极管逻辑)电路,大大减少了隔离岛数目,降低了制造难度,成功应用于工程研制。1968年,课题组研制成功“030潜艇数字指挥仪计算机”,这是我国自主研制的最早的集成电路计算机之一。该机1978年获湖南省科学大会荣誉奖,周兴铭是主要完成者。

20世纪60年代末,集成电路技术趋向成熟,计算机的规模、速度、能力提高很快,国外开始应用每秒运算百万次的大型计算机。1969年,周兴铭参加了由慈云桂领导的百万次级“151通用大型计算机”研制工作,被任命为运控分系统负责人。这是一次运算速度跳二个数量级的跃进,是第一次涉足大型通用计算机研制,系统复杂度、难度大大提高,面临一系列新技术、新概念、新挑战。

研制“151”的基础是高速集成电路。周兴铭和同事设计了一套肖特基二极管抗饱和的高速TTL(晶体管-晶体管逻辑)电路,由中国科学院109厂生产,批量生产达到门延时6~8ns的高水平。这一套电路后来被定型为国家标准电路,并在一些单位推广应用。为了确保计算机的速度,必须要有主频和高性能体系结构设计。周兴铭设计了全套指令的操作表及其实现的控制逻辑,解决了串并行快速乘法金字塔树的结构与符号处理,改进了国外有关文献的快速除法方案,并实现了跳0跳1的快速除法方案,这些都是关键技术。

运控分系统调试时,计算机主频远低于原设计指标,并有偶发性的错误出现。周兴铭发现并解决了TTL电路的睡眠效应以及TTL电路传输干扰等一系列深层次的关键问题,改造了机器互连线系统,稳定了机器,大幅度提高了机器的主频,达到了每秒百万次运算的速度指标。他还首次运用“用调试诊断程序来调机”的方法,对加快系统调试、发现并解决睡眠和干扰等问题起到了关键作用。1979年4月,周兴铭因为在研制“151”计算机中作出的突出贡献,荣立个人三等功。

“151”计算机装备于“远望一号”远洋测量船上用作中心计算机,在我国向南太平洋预定海域发射洲际运载火箭、潜艇的水下发射和同步卫星发射等一系列科学试验中,发挥了极其重要的作用。该成果单机系统1978年获全国科学大会荣誉奖,双机系统1982年获军队科技成果一等奖,周兴铭是主要完成者。

★ 投身系列计算机研制功勋卓著

20世纪70年代初,国外出现一类计算机,称超级计算机或巨型机,用于解决大型、超大型科学与工程计算问题及大规模数据处理问题,是推动科学技术发展的强大工具,对国民经济发展及国防建设均有巨大意义。党和国家领导人高瞻远瞩:决定自主研制巨型机。1978年初,任务下达给国防科技大学计算机研究所以慈云桂为首的研制团队,周兴铭被任命为主机系统(除主存外)研制负责人。机器后来定名为银河Ⅰ亿次巨型机。

当时,我国集成电路技术水平低,高性能集成电路国外对我国禁运,能够得到的元器件性能有限。研制团队瞄准当时国外最先进的第二代向量机作为研制起点,充分开发系统结构上的并行性来提高全系统性能。银河Ⅰ首次采用“向量技术”。周兴铭和同事们精心设计、精心研制,设计了12条向量化流水线和强有力的向量寄存器,采用双向量阵列技术,主机系统稳定可靠工作在20MHz的高主频,并有相当大余量。这个指标属国内第一,直到1992年底银河Ⅱ诞生。他还提出一整套用微机程序加一简易控制面板的调试主机方法,做到了几乎不用电表、示波器,就高质量地完成了主机调试。周兴铭还提出一整套监测系统设计,使机器正常工作时,主机硬件95%以上覆盖面的任一偶发故障,都能自动捕捉到并大体定位,大大提高了机器的可靠性,简化了诊断系统软件的设计。银河Ⅰ亿次机1983年研制成功,使我国进入国际上能研制巨型亿次机少数国家的行列,填补了我国巨型机的空白。该成果1984年获中央军委国防科技成果特等奖,周兴铭是主要完成人并获个人一等奖,荣立个人二等功。

周兴铭在指导研究生

20世纪70年代末,国外出现了全数字仿真机,但我国仿真界还停留在小规模模拟机的水平。1982年,银河Ⅰ大体成功,国防科工委提出用银河亿次机的工艺技术来做全数字仿真机。经计算机系兼研究所副主任胡守仁的推荐,周兴铭先是担任工程组长,后来成为银河仿Ⅰ全数字仿真计算机研制的总负责人。他提出的总体研制方案很快得到批准,该机采用异构同步多处理机的总体方案,峰速达每秒1.7亿次,强有力的高精高速输入/输出通道可连接复杂的控制系统,其高速高能力可实现大型实时仿真。

周兴铭主持研制全过程,解决了主控接口方案、接口设计、调试诊断、可靠性等一系列关键技术,于1985年秋研制成功银河仿Ⅰ全数字仿真计算机。该机填补了我国空白,开创了我国仿真技术的新局面,在我国航天、国防等领域得到了广泛应用。该成果1988年获国家科技进步一等奖,周兴铭作为第一主要完成者,再次荣立个人三等功。

到20世纪80年代,国外巨型机的发展进入第三代——并行巨型机。1988年初,经过近两年的酝酿,我国正式开始银河Ⅱ通用并行巨型机的研制,周兴铭被任命为总设计师。银河Ⅱ的速度和计算能力是银河Ⅰ的10倍,周兴铭提出4中央处理机并行协同工作的并行巨型机总体方案,使银河Ⅱ总体上跨了一代。

为实现这一方案,他们在总体设计、逻辑设计、操作系统、并行语言、工程实现上均有一系列新技术需要攻关,跨上新水平。为实现预期的高性能指标,周兴铭提出7点新技术,使单中央处理机的性能全面提高。主要处理能力大幅度提高,输入输出能力也必须相应跟进,周兴铭提出设计独立的输入输出子系统,并在系统结构上提出既简单又确保高性能的方案。在机器研制阶段,周兴铭同时部署广泛的应用、算法研究,使机器研制成功的同时,便有一批用户能高效使用该机。

1992年10月,银河Ⅱ国家鉴定正式揭幕,来自全国的同行专家100余人分成8个小组,历时1个月,对18项技术逐一深入鉴定,对该机给予了高度评价。鉴定结论:银河Ⅱ机是我国第一台10亿次每秒面向科学/工程计算的并行巨型机,总体上达到20世纪80年代中后期国际水平;有20项技术创新,达到国内领先,并全面上新台阶。银河Ⅱ后来用于国家气象局做中期数值天气预报,得到世界气象组织的肯定和高度评价,为国家争得了荣誉。

银河Ⅱ被评为1992年度中国十大科技成就之首,连续两年进入国务院政府工作报告。国防科技大学计算机研究所被中央军委授予“科技攻关先锋”荣誉称号,周兴铭荣立个人一等功。1995年,银河Ⅱ获国家科技进步一等奖,周兴铭为第一完成人。

1993年,巨型机的发展进入基于微处理器大规模并行的高性能计算机时代。周兴铭作为负责人,领衔进行了银河Ⅲ大规模并行巨型计算机的总体技术方案与研制方案预研。为了银河事业的长远发展,他毫不犹豫地把年轻人推向前台,毫无保留地将自己积累了几十年的工作经验、实验方法、技术资料和盘托出,为年轻人大胆创新保驾护航。新一代计算机研制者,从银河事业中脱颖而出,在前辈的基础上不断将计算机事业推向前进,最终将中国超级计算机技术推向世界之巅。

★ 奉献计算机事业初心不改

1994年初,周兴铭受命主持国防科技大学研究生院工作。他像对待科学研究一样,全身心投入这一新“角色”,推动培养科技创新人才,为博士生培养方案规范化、研究生课程体系建设、博士生培养实验条件建设作出了开创性贡献。

1996年,周兴铭改任国防科技大学计算机学院教授、博士生导师、顾问和并行与分布处理国家级重点实验室学术委员会主任。他不为浮华束缚,摆脱外物纷扰,领衔高端计算技术基础研究,倾情国防科技和军用计算机发展,承担并完成国家自然科学基金委、国防科工委(总装备部)、国家863、湖南省、国防科技大学、并行与分布处理重点实验室的许多重点与基础研究课题,在计算机体系结构、高性能计算技术、并行与分布处理、计算机光互联技术、高性能微处理机体系结构与设计技术、二进制代码翻译技术、并行与分布数据库、智能交通、移动计算等方面取得许多原创性成果。

周兴铭1982年任副教授、1986年任教授,1990年被国务院学位委员会批准为博士生指导教师,先后培养硕士、博士研究生100余名,带出一大批优秀计算机研制人才,许多人已成为国家、军队计算机科学研究和教学的重要骨干。2002年以来,经国防科技大学党委批准,受上海同济大学邀请,周兴铭任上海同济大学软件学院兼职院长,探索高级工程实用型国际化人才的培养,取得了显著成绩。2013年,周兴铭当选为第十二届全国人大代表,他保持科技创新的思想活力,深入地思考我国自主创新的科研道路,积极为国家发展、民族振兴和国防科技事业建言献策,提出许多很好的意见和建议。

周兴铭学术预见、宏观判断、分析能力和组织能力强,先后任国际学术会议主席5次,在国际国内学术期刊和学术会议上发表学术论文、技术报告100余篇。周兴铭1991年起任国防科工委和总装备部科学技术委员会兼职委员;1983年起任国防科工委和总装备部科技委的军用计算机专业组成员;1996年起任中国科学院技术学部和信息学部的学部常委5届(其中1届为副主任),中国科学院学部主席团成员1届,中国科学院学部咨询工作委员会成员3届;2002年任中国国家信息化专家咨询委员会委员1届;1984年起先后任中国计算机学会理事多届,中国计算机学会计算机体系结构专业委员会主任委员2届8年、委员24年,湖南省学位委员会委员2届、副主任委员1届,湖南省信息化咨询委员会副主任委员1届,湖南省科协副主席1届;1984年起任国防科技大学学位委员会委员、学术委员会委员、科技委员会委员多届。他为国家科技事业发展所作出的贡献,铭记在国家、军队、中国科学院、湖南省、国防科技大学的史册中。

到了退休年龄后,本应享受安乐的晚年生活,但由于担任博士生导师继续培养研究生,开展科研工作,从事国防预研任务,担任银河巨型计算机研制、咨询专家,履行并行与分布处理国家级重点实验室学术委员会主任职责,出席人大代表和兼任的学术职务等相关活动,承担院士应尽的服务社会的各项工作……周兴铭依然忙碌着,或殚精竭虑地参与顶层设计,或步履匆匆地奔赴科研实验一线,每天的行程排得满满当当。

周兴铭不追求生活的奢华,不攀比物质的享受,吃、穿、用都非常简单。他的收入提高后,不忘回报社会。2001年捐出17万余元,2007年又捐款40万元,设立不具名的基金,资助学生以及青年教师开展学习和科学研究。无论在什么时期、什么岗位,他所选择的始终是一个科学家的最高职责,始终为我国科技事业发展竭尽全力,用自己的行动书写了爱国敬业、勤奋朴实、甘于奉献、光明磊落的人生,成为孕育、铸就和践行伟大银河精神的杰出代表之一。

少年勤学,青年担纲,年过古稀未停歇,另辟蹊径勤开拓。周兴铭用渊博学识和人格魅力筑起了一座丰碑,他的价值选择和人生追求,照见着光风霁月的坦荡胸怀,标注着令人景仰的精神高度。