2005—2015年北极东北航道可通航性研究

2018-01-03王相宜周春霞刘帅斌

王相宜 ,周春霞 ,刘帅斌

(1.武汉大学中国南极测绘研究中心,湖北 武汉430079;2.极地测绘科学国家测绘地理信息局重点实验室,湖北 武汉430079)

2005—2015年北极东北航道可通航性研究

王相宜1,2,周春霞1,2,刘帅斌1,2

(1.武汉大学中国南极测绘研究中心,湖北 武汉430079;2.极地测绘科学国家测绘地理信息局重点实验室,湖北 武汉430079)

海冰是制约北极航道开通的一个重要因素,随着北极海冰范围的明显缩减,东北航道的开通成为了可能。研究基于海冰密集度和海冰类型数据将航海环境划分为4个等级,生成北极航道通航环境图,并分析2005—2015年北极东北航道途经四个海域的通航环境变化情况。研究发现,楚科奇海通航时间最长,可从7月初至11月中下旬;东西伯利亚海每年变化趋势较为一致,拉普捷夫海在近几年可通航时间略有增加,喀拉海通航情况主要受其东北部海冰影响,这3个海域通航时间约为8~10月初;影响8、9月份东北航道的开通关键在于东西伯利亚海、拉普捷夫海及北地群岛这些海域。

北极;东北航道;海冰;通航环境

由于全球气候逐渐变暖,北极区域近地表气温普遍升高,自上世纪70年代末开始,北冰洋夏季的海冰覆盖范围持续减小,近30年间,北极海冰发生大规模缩减现象[1]。海冰范围快速减小的原因主要有两方面:一是气温异常,北极气候变暖与海冰减少相互影响,气温升高导致海冰融化变薄,更少的海冰覆盖增强了海水吸收太阳辐射的效率[2];二是北极大气环流的变化,连续的气旋风场作用于海洋表面,加快海冰融化,增大开阔水域面积[3-4]。北极海冰的急剧减少,为北极航道的开通提供了可能。北极航道(如图1)主要是指途经北欧巴伦支海及俄罗斯北部沿岸海域的“东北航道”,连接太平洋和大西洋并经过加拿大群岛海域到达巴芬湾的“西北航道”。“中央航道”直接穿过北极中心,但北极点终年被海冰所覆盖,是一条理想中的航道。北极航道是连接太平洋和大西洋的方便通道,其不仅为亚、欧与北美之间的海上运输提供了捷径,同时,北极航道的开通很可能会改变世界海洋运输格局,并提升北极地区的战略地位[6]。国内众多学者认为北极“东北航道”的开通为我国的航运业带来机遇,同时会推动我国航线布局的重心北移[7-9]。

海冰是影响北极通航最重要的因素,实时的海冰监测以及冰况预报对于指导船舶航行有极其重要的意义。目前,美国、加拿大、挪威、瑞典、冰岛、芬兰、德国、俄罗斯、日本、中国等国家设置了专门的海冰服务机构,其中美国、加拿大、德国等国家提供的海冰数据相对全面,同时提供部分免费的海冰产品。除了这些国家设立的研究机构,各国学者在不同的领域对北极航道可通航性进行了分析。Howell等研究了1969—2002年34年间的海冰变化,并由此评估西北航道的变化[10]。Burg利用北极地区的海冰数据和地表气温数据来分析北极航行的安全性,并以白令海峡、楚科奇海和波弗特海为例对船舶可通航情况进行了分析[11]。Nam等和Choi等外国学者提出能够模拟北极海冰变化的动态海冰模型,为船舶安全航行作指导[12-13]。我国于1999年7月开始先后派出科研人员乘坐雪龙号对北极进行了7次科学考察,为我国研究北极航线积累了大量的实测数据。我国学者孟上等利用北极海冰运动数据和海冰密集度数据,对近几年东北航道上的海冰变化特征以及航道开通情况进行分析[14]。赵津等通过收集整理国内外专家对北极海冰的研究成果,分析了北极东北航道途径关键海域的的特点及其冰情变化趋势[15-16]。苏洁等基于2002—2008年的AMSR-E海冰密集度数据统计分析了北极西北航道的无冰天数和轻冰天数,以此衡量西北航道的开通程度,并指出西北航道南路比北路容易开通[17]。李振福等一些学者从水文、气象、航行技术等方面构建了通航环境评价指标体系,并采用一定的模型和方法对东北航道通航环境进行评价[18-20]。

图1 北极航道示意图[5]Fig.1 Map of the Arctic Passage[5]

本文利用2005—2015年欧盟海洋海冰卫星应用中心(OSI-SAF)发布的海冰密集度和海冰类型数据,生成北极航道可通航性图,更细致地研究了11年间北极航道的通航变化情况,并对楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海和喀拉海这四个海域的开通时间及制约因素进行分析。

1 研究区域和数据

本文的主要研究区域为北极东北航道途经的四个关键海域,楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海和喀拉海(图1),研究时间为2005—2015年每年的6月至11月。所采用的数据为OSI-SAF发布的海冰密集度产品和海冰类型产品,其分辨率为10 km。该产品由散射计ASCAT和辐射计SSMIS生成,使用动态参考亮温值的方法减少因海冰融化、雪覆盖以及风对区分海冰与水面带来的影响。目前,利用被动微波数据反演海冰密集度常用的算法有 NT(NASA Team)算法[21]、Bootstrap 算法[22]、ASI(ARTIST Sea Ice)算法[23]以及 Bristol算法[24]。OSI-SAF发布的海冰密集度产品为保留不同算法的优点,将Bristol算法与Bootstrap算法基于一定权重相结合来有效地计算海冰密集度。

按照海冰的发展阶段,海冰年龄的变化与其厚度变化相对应。由于很难获得公开的每日海冰厚度数据,本文利用海冰类型数据代替海冰厚度数据。OSI-SAF提供的海冰类型产品将海冰分为无冰、一年冰(30 cm~2 m)和多年冰(>2 m)三类。该产品海冰类型的划分主要是基于贝叶斯方法,利用一年冰和多年冰在ASCAT数据的归一化后向散射值与SSMIS数据19.4 GHz和37 GHz生成的光谱梯度率的差异来区分海冰类型。

2 北极航道通航性评价方法

水文环境和助航信息是北极航线通航的主要因素,其中,在水文环境因素中占有比重最多的是海冰密集度和海冰厚度,分别为0.443 2和0.422 4[25]。海冰密集度是指海域内海冰面积占海区总面积的百分比,在当前的海冰研究中,通常使用“十分法”度量海面上的海冰覆盖比例,即为冰量。根据海冰的发育阶段,海冰可分为新冰、初冰、一年冰、隔年冰和多年冰[26]。随着海冰年龄的发展,其厚度也随之增大。因此,海冰的年龄变化反映了冰层的厚度变化。新冰是海冰发育初期的一个阶段,厚度在10 cm以下。初冰可分为灰冰和灰白冰,灰冰厚度在10~15 cm之间,灰白冰厚度为15~30 cm。初冰继续生长形成一年冰,厚度在30 cm~2 m间。隔年冰是指海冰经过了一个完整的夏季,而多年冰至少经历了两个夏季,其厚度均在2 m以上。对于不同冰级的船舶,所能作业海域的海冰密集度与海冰厚度也不相同。因此,按照国内普遍使用的准则,对于一般冰级船舶而言,当航道冰量在1/10以下时,船舶航行不会受到影响;冰量在1/10~5/10之间时,船舶不能按照预定的航向航行;当冰量在5/10~8/10期间时,船舶航行困难;冰量为8/10以上需要破冰船支援。对于新冰和初冰来说,即当海冰厚度在30 cm以下,冰级船舶基本无影响,可以正常航行;对于一年冰,海冰厚度为30 cm~2 m,航行造成影响但可航行;当海冰厚度大于2 m时,船舶无法航行。

通常,仅利用海冰密集度来分析航道冰情变化对通航的影响。但对于海冰密集度较小而海冰厚度较大的区域,则不能简单以海冰密集度来划分是否可通航。海冰密集度和海冰厚度是水文通航环境的重要因素,同时将这两者考虑入北极航道可通航性研究是准确可行的。由于不同学者使用的评价体系模型不同,得到的海冰密集度和海冰厚度对通航影响的权重也有差异,大致都为0.4[25-27]。本文设定海冰密集度和厚度具有相同的权重,根据国内现有准则,将北极航道通航环境划分为安全通航、一般通航、不安全通航和不可通航4个等级(表1)。由于夏季海冰融化,导致海冰类型数据中某些区域难以区分一年冰和多年冰,则该区域仅以海冰密集度数据来评估航道通航性。当海冰密集度为0~10%、10%~50%、50%~80%和80%~100%时,其对应的通航环境分别为安全通航、一般通航、不安全通航和不可通航。

表1 海冰密集度与海冰厚度对通航环境的影响Tab.1 The influence of sea ice concentration and thickness on navigation environment

3 东北航道可通航性分析

3.1 北极航道可通航性图

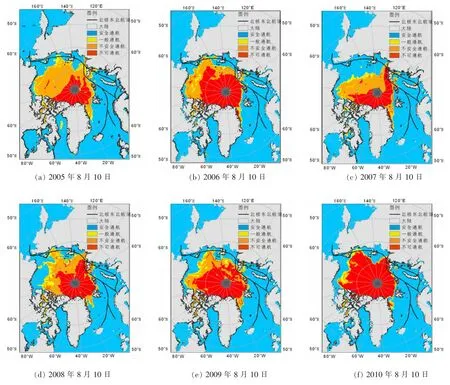

2005—2015年每年的6~11月,以一旬为间隔,在每月的10日,20日和30日分别生成一幅基于海冰密集度数据和海冰类型数据的北极航道可通航性图。图2和图3分别为8月10日和9月10日的北极航道可通航性图。其中,红色区域表示由于海冰密集度或海冰厚度很大造成一般冰级船舶不能通行的区域,这部分区域往往是分布在包括北极点在内的高纬度地区。橙色区域代表出航不安全,尽管可在破冰船的协助下航行,但不建议在该时间段航行。黄色区域为一般可通航环境,在该通航环境下,船舶航行不会遇到太大困难,但会改变原始预定的航向。蓝色代表安全航行的通航环境,在无冰或少冰的环境下,船舶可以自由出行。北极点附近的灰色区域为无数据区。由图2和图3可知,西北航道途经的巴芬湾海域在每年的8月10日已经可以安全航行。而加拿大北部的北极群岛水域,岛屿众多,是地球上地形最复杂的区域之一,即使是在海冰范围最小的9月,仍有不能安全航行的区域,因此该水域是影响西北航道开通的重要原因。东北航道途经的楚科奇海、巴伦支海和喀拉海靠近新地岛的海域,在2005—2015年8月份船舶已经可以自由航行,而此时的东西伯利亚海和拉普捷夫海仍存在不安全通航的环境。由图2可以发现,基本上每一年北地群岛海域都是影响8月份东北航线开通的主要因素,除此之外,个别年份受到弗兰格尔岛附近海冰的影响难以航行。若不考虑北地群岛附近海域的通航情况,拉普捷夫海整个海域在近几年的通航情况相对于之前的年份有所好转,而东西伯利亚海则没有这个趋势。从图3中可以看出,除了北地群岛附近海域,东北航道途径的海域已基本上在9月份开通。自1979年以来,2007年夏季北极海冰范围达到历史首次极低值,但从图中可以发现,2007年北地群岛周边海域的通航情况并没有因其海冰范围达到最小而相比其相邻年份有所好转。

图2 2005—2015年8月10日北极东北航道通航环境图Fig.2 The navigation environmental maps of the Arctic Northeast Passage on August 10th,2005—2015

图3 2005—2015年9月10日北极东北航道通航环境图Fig.3 The navigation environmental maps of the Arctic Northeast Passage on September 10th,2005—2015

2012年中国第五次北极科学考察期间,雪龙船首次穿越北极东北航道。7月18日其穿过白令海峡到达楚科奇海,结合该时间段的北极航道可通航性图,可知该海域通航环境为一般通航,这是因为雪龙船到达楚科奇海的时间较早,海冰未能完全融化。之后,雪龙船于7月24日进入东西伯利亚海海域,根据北极航道可通航性图,该海域通航环境不安全,直到27日,雪龙船才艰难地驶出东西伯利亚海。随后,雪龙船沿着拉普捷夫海、喀拉海、巴伦支海并向南航行至冰岛,由可通航性图2(h)可知这些海域都为安全航行海域,因此雪龙船在这些海域航行的时间较短,每个海域仅用了两天的时间,相对于东西伯利亚海的航行时间缩短了一半。2013年,中国商船永盛轮顺利完成北极东北航道的首航任务,永盛轮于2013年8月27日到达东北航道起点,仅用了10天时间顺利通过东北航道,于9月5日抵达挪威北角附近。从图2(i)中可以发现,若永盛轮首航提前至8月10日,那么该商船则会受到弗兰格尔岛和北地群岛附近海域的海冰影响,通航环境不安全,甚至无法航行。2015年永盛轮再次探索北极航道,8月2日驶过白令海峡前往楚科奇海,相对于第一次的时间更提前。由图2(k)可以知道永盛轮不可能沿着北地群岛北部的这条线路西行,因此该商船首次取道拉普捷夫海,穿过维利基茨基海峡(位于北地群岛和泰梅尔半岛之间),到达喀拉海。

巴伦支海在2005—2015年每年的6月10日—11月30日基本无冰,几乎不影响船舶航行,因此本文仅对楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海和喀拉海四个海域的通航变化情况进行分析。

3.2 东北航道途经海域通航情况分析

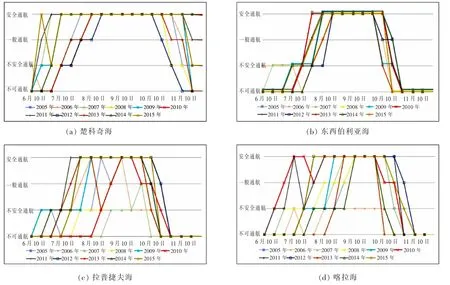

本文规定整个海域的通航情况判定方法如下,按照北极东北航道走向,若安全通航或一般通航的线路贯穿整个海域,则表示该海域可安全通航或一般通航。即在整片海域中,即使存在着大范围的不可通航情况,如果有按照航线方向可安全通航的一整段线路贯穿于整个海域,那么该海域的航行情况是安全的。反之,若大部分海域已能够安全航行,只有一段不可通航或不安全通航的情况出现在航线方向,那么规定该海域为不可通航或不安全通航。统计2005—2015年6~11月四个海域的可通航性情况,可通航性变化折线图如图4所示。为能清楚表示各年份通航情况,图4(b)将不同年份的折线上下平移错开,图中相同的通航情况没有高低值的区分。

楚科奇海位于楚科奇半岛与阿拉斯加之间,西邻弗兰格尔岛,东到波弗特海,南面是白令海峡连接白令海,北连北冰洋。该地区气候严寒,冬季多暴风雪,且每年的冰情都有较大变化。图4(a)为楚科奇海可通航性分析图,可以发现,楚科奇海相对于其它海域,可通航性持续时间最长,即使是通航时间最短的年份,其可通航时间仍有两个月。这是因为受到穿过白令海峡向北流动的太平洋暖流的影响,导致海冰消融,通航时间增加。同时,楚科奇海每年的可通航时间变动较大,2007,2009,2011,2014年和2015年的可通航时间大致为7月初至11月中下旬,并且即使到了11月30日,部分年份仍然可以航行。而2006,2008,2010年和2012年的可通航开始时间最晚,为8月初。其中2008和2012年通航时间截止于10月中旬,相对于其他年份,少了一两个月的通航时间。一方面这与该海域每年冰情变化较大有关;另一方面是由于楚科奇半岛西北部与弗兰格尔岛间受海冰影响难以航行,而除了该区域,楚科奇海其它海域早在7月初已基本上无冰。

东西伯利亚海东面与弗兰格尔岛和楚科奇海相邻,西侧被新西伯利亚群岛和拉普捷夫海分隔开来,北接北冰洋,南面为亚洲大陆东北岸。由于该海域大部分位于北纬70°以北,气候非常严寒,相比楚科奇海海域结冰期更长,因此可以航行的月份减少。与其它3个海域相比,东西伯利亚海的冰情变化较小,在2005—2015年的可通航性变化趋势较为相似,通航时间约为8月至10月上旬。2012年9月北极海冰范围达到第二个极小值,从图3(h)中也可以看出2012年9月10日东北航道通航情况良好,但是图4(a)、图4(b)显示2012年楚科奇海海域与东西伯利亚海域的安全通航时间是最短的,从8月下旬到10月上旬,仅有一个多月的时间。其原因是7月30日至8月20日这段时间,大部分海冰覆盖在东西伯利亚海域,少部分位于弗兰格尔岛处,阻碍了航行。而拉普捷夫海和喀拉海的海冰已经基本完全消融,因此图4(c)、图4(d)中2012年的通航时间较长。

图4 2005—2015年东北航道途径关键海域可通航性变化图Fig.4 The changes of navigation environment of four sea areas along the Arctic Northeast Passage from 2005 to 2015.

拉普捷夫海位于北地群岛、泰梅尔半岛和新西伯利亚群岛之间,经海峡西连喀拉海,东到东西伯利亚海。该海域由于地理位置影响,气候严峻,每年冰情变化较大。从图4(c)中看出,2011—2015年安全通航起始时间为7月底,相比2011年之前的年份提前了10~20 d,整体通航时间为8月至10月初,这是唯一一个可通航时间在近几年明显增加的海域。2005,2007,2008年和2010年因北地群岛与泰梅尔半岛东部的海冰难以消融,导致当年的安全通航时间极短,不到一个月,甚至于2007年9月30日北地群岛与泰梅尔半岛东部的海冰还未能完全融化,就在10月初开始冻结,到10月10日已经完全不能通航。因此该区域的通航情况主要受到拉普捷夫海西部靠近北地群岛处海冰的影响。

喀拉海位于西伯利亚以北,新地岛和北地群岛之间。西部被新地岛隔开,可经由喀拉海峡到达巴伦支海,东部连通拉普捷夫海。喀拉海西北部靠近新地岛的位置在7月中旬至11月初基本无冰,因此该海域的通航情况主要受其东北部海冰影响。从图4(d)中可以发现,2006年该海域航线始终没有开通,由图3(b)可以看出,这是因为受到喀拉海东北部接近北地群岛处海冰的影响。2005,2008,2013年和2014年同样受到该处海冰的影响,安全通航时间较短,主要在9月份,其余年份的通航时间为8月初至10月中旬。同时我们可以发现,2010年和2011年喀拉海的通航情况发生由安全通航转为不安全通航的现象,其原因是本已通航的航道受来自西北方向的海冰向东南方向漂移的影响,阻碍了航行。

分析图4可发现,东北航道途径的四个海域从6月份起,由不可通航变为可通航这个过程是缓慢的,约为1~2个月的时间。而10月份海冰开始冻结,仅不到1个月的时间则不能通航。总体来说,东北航道途径的四个海域全线通航时间在8~10月初。其中,楚科奇海因受太平洋暖流影响通航持续时间最长,拉普捷夫海和喀拉海某些年份在北地群岛附近的海冰冰况较为严重,因此通航时间很短暂,主要在9月份。

4 结论

海冰冰况对于北极航线的开通以及海上安全航行的影响极为重要,其中,最为重要的是海冰密集度和海冰厚度。利用OSI-SAF发布的海冰密集度数据和海冰类型数据生成北极航道可通航性图,研究2005—2015年的北极夏季航道通航情况。研究表明,东北航道途经的楚科奇海、巴伦支海及喀拉海靠近新地岛的海域,在北极夏季基本无冰,可安全航行。影响8、9月份东北航道开通的关键在于北地群岛附近海域,偶尔会受到弗兰格尔岛附近海冰的影响。楚科奇海每年通航时间最长,从7月初至11月中下旬,但受到冰情变动和弗兰格尔岛处海冰影响,通航时间缩短一到两个月。东西伯利亚海每年通航情况变化趋势相似,约为8月~10月上旬。拉普捷夫海可通航时间在近几年明显增加,约为8月~10月初。喀拉海通航情况主要受其东北部海冰影响,个别年份仅在9月可通航,其它通航时间在8月初至10月中旬。东北航道的海冰年际变化较大,对于未来可通航时间的预测,需要我们结合水文、气象和海洋等多种数据,为冰区船舶航行提供实时有效的信息。

[1]张璐,张占海,李群,等.近 30 年北极海冰异常变化趋势[J].极地研究,2009,21(4):344-352.

[2]CHAPMAN W L,WALSH J E.Recent variations of sea ice and air temperature in high latitudes[J].Bulletin of the American Meteorological Society,1993,74:33-47.

[3]POWER S B,MYSAK L A.On the interannual variability of arctic sea-level pressure and sea ice[J].Atmosphere-ocean,1992,30(4):551-577.

[4]VICTORIA C S,LAWRENCE A M,JACQUES D.Linking arctic sea-ice and atmospheric circulation anomalies on interannual and decadal timescales[J].Atmosphere-Ocean,1997,35(3):333-366.

[5]天津海事测绘中心,北极航海地图集[M].北京:交通运输部北海航海保障中心,2015.

[6]BLUNDEN M.Geopolitics and the northern sea route[J].International Affairs,2012,88(1):115-129.

[7]王宇强,寿建敏.北极“东北航道”通航对中国航运业的影响[J].中国商贸,2012(29):180-182.

[8]王丹,李振福,张燕.北极航道开通对我国航运业发展的影响[J].中国航海,2014,37(1):141-145.

[9]李靖宇,詹龙龙,马平.中国开发海上东北航道的战略推进构想[J].东北财经大学学报,2014(2):43-51.

[10]HOWELL S E L,YACKEL J J.A vessel transit assessment of sea ice variability in the western arctic,1969,2002:implications for ship navigation[J].Canadian Journal of Remote Sensing,2004,30(2):206-215.

[11]BURG L.Arctic offshore workability:development and innovative imaging of a probabilistic climatology regarding Arctic sea ice and air temperatures[J].Civil Engineering&Geosciences,2007.

[12]NAM J H,PARK I,LEE H J,et al.Simulation of optimal arctic routes using a numerical sea ice model based on an ice-coupled ocean circulation method[J].International Journal of Naval Architecture&Ocean Engineering,2013,5(2):210-226.

[13]CHOI M,CHUNG H,YAMAGUEHI H,et al.Arctic sea route path planning based on an uncertain ice prediction model[J].Cold Regions Science&Technology,2015,109(109):61-69.

[14]孟上,李明,田忠翔,等.北极东北航道海冰变化特征分析研究[J].海洋预报,2013,30(2):8-13.

[15]赵津.北极东北航道沿途冰况信息应用研究[D].大连:大连海事大学,2012.

[16]赵津,杨敏.北极东北航道沿途关键海区及冰情变化研究[J].中国海事,2013(7):53-54.

[17]苏洁,徐栋,赵进平,等.北极加速变暖条件下西北航道的海冰分布变化特征[J].极地研究,2010,22(2):104-124.

[18]李振福,任艳阳,马书孟,等.北极航线通航环境的盲数模型评估[J].集美大学学报:自然科学版,2013,18(3):185-191.

[19]闫力.北极航道通航环境研究[D].大连:大连海事大学,2011.

[20]丁钦.基于云模型的北极东北航道通航环境评价研究[D].大连:大连海事大学,2014.

[21]CARALIERI D J,GLOERSEN P,CAMPBELL W J.Determination of sea ice parameters with the NIMBUS 7 SMMR[J].Journal of Geophysical Research Atmospheres,1984,89(D4):5355-5369.

[22]COMISO J C.Characteristics of arctic winter sea ice from satellite multispectral microwave observations[J].Journal of Geophysical Research Oceans,1986,91(C1):975-994.

[23]SPREEN G,KALESCHKE L,HEYGSTER G.Sea ice remote sensing using AMSR-E 89-GHz channels[J].Journal of Geophysical Research Atmospheres,2008,113:447-453.

[24]SMITH D M,BARRETT E C.Satellite mapping and monitoring of sea ice[M].Defense Res Agency,RSU,Univ Bristol,U.K.,1994.

[25]李振福,闫力,尚姝,等.北极航线通航环境分析[J].港口经济,2013(2):77-80.

[26]秦大河.英汉冰冻圈科学词汇[M].北京:气象出版社,2012.

[27]闫力.北极航道通航环境研究[D].大连:大连海事大学,2011.

Study on Navigation Environment of Arctic Northeast Passage from 2005 to 2015

Wang Xiangyi1,2,Zhou Chunxia1,2,Liu Shuaibin1,2

(1.Chinese Antarctic Center of Surveying and Mapping,Wuhan University,Wuhan 430079,China;2.Key Laboratory of Polar Surveying and Mapping,National Administration of Surveying,Mapping and Geoinformation,Wuhan 430079,China)

Sea ice is one of the main factors that restricts the opening of the Arctic Passage.The rapid shrinking of the Arctic Sea ice makes it possible for the opening of the Northeast Passage.Based on the concentration and type of sea ice,this paper divided the navigation environment into four levels,made the navigation environmental maps of the Arctic Route,and analyzed the changes of navigation environment of four sea areas along the Arctic Northeast Passage from 2005 to 2015.The results show that the Chukchi Sea has the longest navigable period compared with other seas,which lasts from the beginning of July to the mid-to-late November.The annual trends of the East Siberian Sea are similar,while the navigable period extends slightly in Laptev Sea in recent years and navigation conditions of the Kara Sea are mainly affected by the sea ice located in its northeast.The navigable period of these three seas is from August to the beginning of October.The condition of East Siberian Sea,Laptev Sea and Severnaya Zemlya determines the opening time of the Northeast Passage in August and September.

the Arctic; northeast passage; sea ice; navigation environment

(责任编辑 姜红贵)

U612

A

1005-0523(2017)06-0072-10

2017-05-27

国家海洋局极地专项项目(CHINARE2017-02-05);国家自然科学基金资助项目(41376187)

王相宜(1993—),女,硕士研究生,研究方向为极地海冰遥感。

周春霞(1977—),女,教授,博士生导师,研究方向为雷达干涉测量,极地环境遥感。