中西文化交流的见证

2017-12-29沈立君

沈立君

1983年9月至12月,宁夏回族自治区博物馆和固原县文物工作站联合对固原县南郊乡深沟村的一座古墓进行了发掘,被确认为北周柱国大将军大都督李贤夫妇合葬墓。该墓虽经严重盗扰,但仍出土了金、银、铜、铁、陶、玉等各种质地的随葬品300余件。在墓道和墓室内还绘有壁画多幅。这座墓的发现,对于研究当时的历史、中外交通、文化艺术等均有重要的意义。墓中出土金银器共10件,本文介绍其中的一件代表性精品。

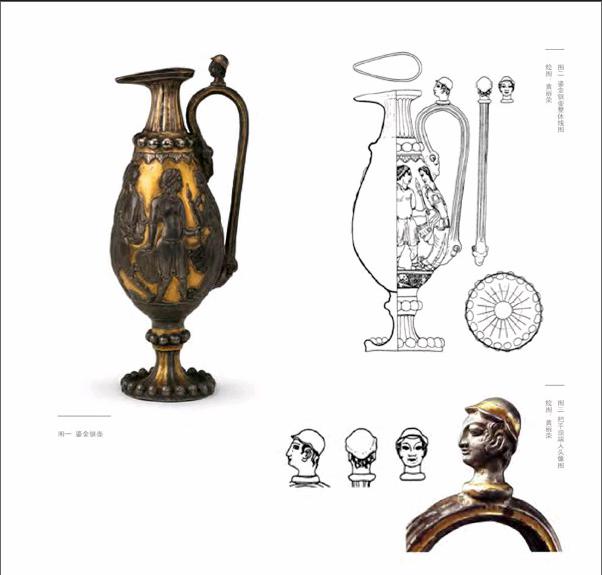

鎏金银壶(图一、图二)1983年出土于宁夏固原县(现固原市)南郊乡深沟村李贤夫妇合葬墓。

银壶长颈,鸭嘴状流,上腹细长,下腹圆鼓,单把,高圈足座,银质地表面鎏金。壶通高37.5厘、流长9厘米、最大腹径12.8厘米、足座高8厘米,重1.5千克。

口缘鸭嘴状流,俯视时呈桃形,长径8.97厘米、短径3.96厘米。口边沿呈方形,侧视时可看见0.27厘米的窄边。

颈部上细下渐大,高6.45厘米。颈部共有21条凹槽,凹槽有规律地间隔鎏金。颈部与腹部相连处有13颗凸起的联珠,似乎没有经过鎏金,直径约1.5厘米。

银壶把手高22.5厘米,两端各铸有一个羊头并与壶身相连。把手铸有八条凹槽,每隔一条鎏金,每条宽0.40.55厘米不等。把手顶端有一人头像(图三),为一体压成。头戴圆形帽子,沿楞有六瓣,后片较长,贴于脑后。帽下露出卷发,贴在双鬓及脑后。眼睑稍深,双眼大而外凸,眼珠尤其明显,高鼻梁,双唇丰厚且微张,下领丰圆,惟耳朵较大,显得有些不合比例。人头高3厘米、宽2厘米。颈下置有一圆形小平台座托起人头,平台直径1.6厘米、高0.5厘米。

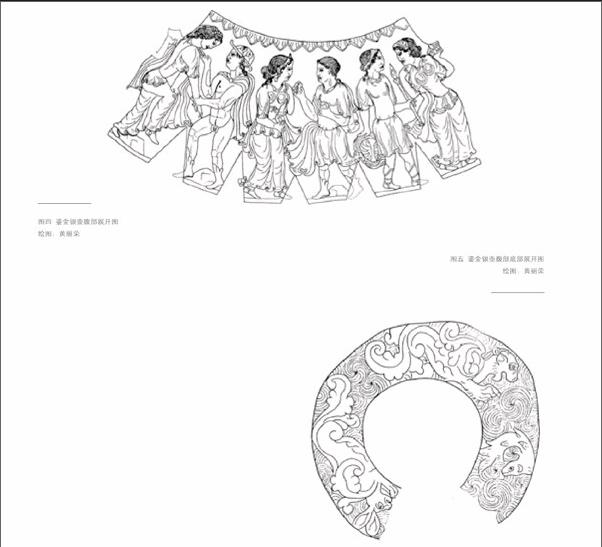

银壶腹部上细,下逐渐加大呈圆鼓状,然后内收,与台座相连。颈、腹相连的联珠纹下饰有一周三角状叶纹,叶纹共14片,每片三角形上都刻有四条弧形竖线,以三角形尖为轴线,每两条方向相反。叶片之间有一凹点,叶片之上没有鎏金。壶身腹部打压一周凸起的人物图像(图四),共有六人,为男女相对的三组。

腹部人物脚下有一条宽约4.5厘米的弦纹,弦纹下有一周雕刻出的图案(图五),宽2.75厘米。图案主要由两只似虎状怪兽组成,怪兽只有头部较为清晰,圆眼怒睁,嘴吻部短而粗,两耳大且直竖,前腿僵伏在地,整个身体已完全变形,由涡纹和波纹构成。另一只怪兽与之情况基本相同。两兽之间有几个大小不等的圆形涡团纹,涡团纹中有一条翻身跃起的鱼。图案完全由剔刀刻画而成,没有鎏金。图案下面是一条素面带,也没有鎏金。

银壶台座为高圈足,壶腹与台座连接处先有一周鎏金,然后饰一周连珠纹。凸起的连珠有10枚,表面没有鎏金。连珠下颈部有凹槽,共有20条,每条上细,下随台座逐渐变宽。鎏金也很有规律,不是全部鎏金,而是每隔两条鎏金两条。台座的底面上也有一周连珠纹,凸起的连珠共有20枚。台座直径8厘米、高6.6厘米。

从把手左侧起,第一组为一男一女相对站立(图六)。左侧为一青年男子,头发由顶部向四面分梳,前额向后留一周卷发,卷发将耳部完全掩盖起来,惟头束发带;发带前宽后稍窄,上有弦纹,从脑后头发中穿过;眼睛大睁,鼻高直,鼻孔似可见,神态严肃;身着圆领短袖套衫,很薄,胸部肌肉可通过衣服看出。这种衣服上衣与裤子相连,较为宽松,腰问束腰带,很容易使人误会为两件。男子右手持盾,盾牌上大下小,上部圆,下略有弧形,盾上沿刻一周波纹,中间椭圆形区饰两楔形图案,填以牙状纹;左手前曲执矛。矛应属中型矛,锋呈三角形,秘与矛叶连接处凸起,矛叶应插在柲上,而不是一体铸成,秘下端有一圆形柄,是典型的西方式矛。男子左脚在前,右脚在后,呈行走状;脚穿半高筒软皮靴,筒前高后低,边沿有一条宽边,中部也有一条带饰,脚腕下有两条皮带,另一条皮带从脚底穿过;脚踝部有一圆形扣节。右侧为一青年女子,整个身体呈向侧面前行壮,上身扭腰做正面,作回首谈话状;头梳波状卷发,脑后有三个小发髻;顶戴花冠,花冠叶瓣紧贴头发,冠带从脑后发髻中穿过;蚕状细眉,大眼竖起,直鼻梁,双唇微合,下领尖圆;右手上弯用食指指向自己,左手端一盒,盒子上部为三角形,下部为方形,上饰竖线;上身穿圆领紧身服,乳房圆而凸起,刻有两道圆圈;细腰,似束一带。服装虽为半袖,但有长披由身后向前飘起;下身着长裙,两腿轮廓尽显,下摆至脚腕部;足穿与男子一样的那种勒有皮带在脚踝部打结扣的软靴。

第二组为一女一男相对而立(图七)。左侧为一青年女子侧身站立,头发梳成波浪状大卷;前戴花冠,顶呈三角形并向后翘,似金属制成,脑后有一发带从发下穿过将头发束起;耳饰环,耳环上两节为环形,下为圆片;大眼圆睁,直视对方,蚕眉,高鼻,双唇微合,面部表情安祥;身穿小领或圆领短袖薄衫,乳房凸起,圆乳上刻圆形弦纹,乳下系带,圆形扣,除去两条向两侧束外,还有两条带向下斜束;右手上曲前伸,拇指与食指拿一小圆球,小指翘起;左手上弯,食指指向自己下领,似在诉说;下身穿贴身长裙,裙摆至脚腕部;足穿软鞋,三条皮带在踝部打一圆形扣结;右腿略弯,足尖着地,左腿较直,踩地,是重力支撑点。右侧为一青年男子,头发由头顶向下梳至前额,耳际向脑后有卷发盘绕。圆眼前视,宽眉,高直鼻梁,鼻尖略向下弧,双唇紧闭;右手前曲伸,紧握一物,物品上圆下尖,上刻弦纹;右手与女子左手紧靠,好像在准备将所执之物给予女子;左手也上曲紧握一物,物品形状同右手所执之物大致相同,可能是同一种物品;上身着圆领短袖套衫,后披很长,似从后背绕下,飘至身前;腰束带,下身似着短裙,足穿半筒皮靴,靴筒上仍有花瓣状装饰,只是左脚靴后花瓣凸起更为明显;右脚前着地,左脚在后,脚尖触地,呈行走状;背景亦为一石。

第三组为一男一女相对而立(图八)。左侧一女子面向右,侧身头微低,左脚着地,腿略弯,背景似有石块;右腿也弯曲,似脚踏一石。左手曲指搭在右腿之上,右臂前伸,被男子握住腕部,手指略弯;头发较长呈波状,后梳至脑际有一发髻,一缕长发搭在颈部,前额束一发带,穿过发髻。从发带扣发髻的弧度看,发带似为金属制成,其前有圆环状物作为装饰。女子含首下视,眼睛圆睁,蚕眉,鼻高直,双唇微合,神态十分安祥;上身着披肩,披肩一端从前胸飘下,另一端从身后搭下,质地柔软,尽现身体轮廓;右肩有衣褶,腹部似裸露,臀部略上似系一腰带;下身穿长裙,裙褶从腿部依形体缓缓而下,双腿清晰可见;足蹬软靴,束三条皮带,在踝部打一圆结。右侧为一青年男子,面朝左,侧身与女子相对,似作行进状;头戴硬盔帽,圆形盔顶饰刻叶状纹。帽宽沿,前沿齐平上折,后沿下折。男子头发卷曲,左耳外露,圆眼,高鼻,双唇闭合,表情自然;身着披风,下垂至臀部,前面在颈部有一圆形结扣;头虽侧向左,但身体却呈正面状,裸体;右手食指、中指平托女子下颌部,无名指与小指后曲,左手握女子右腕,小指稍上翘,两臂肌肉发达;前胸略凸,露出右侧乳头;腹部凸起十分明显,呈鼓圆形,肚脐凹下,上下左右有十字状凹槽;生殖器外露,上刻阴毛;左腿弯曲抬起,脚尖着地,右腿雖也脚尖着地,但似乎支撑着全身;腿部肌肉饱满,每个关节都雕刻得非常明显,显示粗壮有力的样子;足穿半高筒皮靴,靴筒前高后低有花边,靴底平,无跟。男子背后也有一石作为背景。endprint

李贤夫妇合葬墓出土的带柄银壶,在中国古代史籍中称作“胡瓶”。“胡”是一个相当广泛的概念,一般泛指汉族以外的周边民族。但是,这里所称“胡瓶”的“胡”字是具体有所指的,它实际指西域,包括今中亚和西亚的地区,甚至包含有遥远的欧洲大陆。总之,在当时中国人的概念中,这是一种从西方传过来的壶。

“胡瓶”有确切记载的年代大约是在西晋时期(265318)。《太平御览》引《前凉录》曰:“张轨时,西胡致金胡饼(瓶),皆拂秣作,奇状,并人高,二枚。”崔鸿《十六国春秋》卷七十二也有相类似的记载:“是时西胡致金胡饼(瓶),皆拂秣作,奇状,并人高,二枚。”

张轨统治河西地区大约从晋惠帝永宁元年(301)开始。他所管辖的地区正是“丝绸之路”通往内地的咽喉要地,西方商团要想同中原地区进行贸易活动,必须经过张轨统辖的地区。

十六国以后,东西方奢侈品贸易逐渐加大,中亚、西亚的金银器作为这种贸易活动的主要代表,连续不断地出现在汉文史籍的记录之中。在相互战争中,西域珍品宝物一再成为掠夺的对象。魏始光四年(427)六月,北魏大军攻陷大夏都城统万城,获得府库珍贵器物不可胜数,后又在讨伐北凉的战争中得到许多西域物品。征服龟兹等国时,大量的西域珍玩流入内地。西域小国也不断向中原王朝进贡,《太平御览》引《西域记》日:“疏勒王致魏文帝金胡饼(瓶)二枚,银胡饼(瓶)二枚。”

据《洛阳伽蓝记》记载,河问王元琛为秦州刺史(今甘肃天水)时,曾“遣使向西域求名马,远至波斯国,……琛常会宗室,陈诸卖器,金瓶银瓮百余口,瓯檠盘盒称是。白余酒器,有水晶钵、玛瑙(杯)、琉璃碗、赤玉卮数十枚。作工奇妙,中土所无,皆从西域而来”。

李贤曾担任河州(今甘肃临夏)总管、洮州(今甘肃临潭)总管,统领三州七防诸军军事,是北周政权西陲的守护神,谥封柱国大将军,长期控制敦煌一线“丝绸之路”要塞的大权,被周武帝宇文邕当作北周的“皇亲国戚”看待。在靠近北魏首都平城(今山西大同)附近的一些中小型墓葬中也不时出土一些西域金银器,这表明萨珊系统金属器在当时贵族阶层中占有相当重要的地位,拥有这类金属器皿成为当时一种流行的时尚。

隋唐时期,金银胡瓶作为一种珍贵的物品,依旧是朝廷赏赐各类有功人员的物品。隋开皇年间,因大臣杨素有功,《隋书·杨素传》记载:“拜(杨)素子玄樊为仪同,赐黄金四十斤,加银瓶,以实金钱。”后又多次赐以金银器和珍宝等:“上赐王公以下射,素箭为第一,上手以外国所献金精盘,价值巨万,以赐之。”

初唐大将秦叔宝追随李渊征战多年,据《旧唐书·秦叔宝传》载:“破尉迟敬德,功居最多。高祖遣使赐以金瓶。”

《旧唐书·李大亮传》记载,李大亮出任凉州(今甘肃武威)都督时,治地有方,政绩突出,唐太宗李世民下诏书褒扬。诏书最后写道:“今赐卿胡瓶一枚,虽无千镒之重,是朕自用之物。”

唐姚汝能《安禄山事迹》卷上载,唐玄宗赐安禄山“庄宅各一所,杂彩绫罗、金银器物及声音口等”。其中金银器有“金辍花大银胡餅(瓶)四、大银魁二并盖、金花大银盘四”。“考课之日,上考,禄山又自献金银器物、婢及驼马等。金窑细胡瓶二、银平脱胡平床子二”。他又自献“金窑细胡瓶”。在外交活动中,“胡瓶”则是向对方赠送时最好的礼品。《旧唐书·吐蕃传》上载,开元十七年(729)吐蕃国赞普向李唐王朝请和的上表中称:“谨奉金胡瓶一、金盘一、金枕一、马脑杯一、零羊衫段一,谨充微国之礼。金城公主又别进金鹅盘盏雄器物等。十八年十月,名悉猎等至京师,上御宣政殿,……及是上引入内宴,与语,甚礼之,赐紫袍金带及鱼袋,并时服、缯彩、银盘、胡瓶,仍于别馆供拟甚厚。”

太和中,尚书左丞王起进亡兄播银胡瓶二百枚,玉及通犀带、刀剑、器仗等。元和十五年(820)唐宪宗以李光颜功冠诸将之上,《册府元龟》记:“赐锦彩五百匹,银瓶、盘等五事。”

唐代,“胡瓶”也曾经进入一般的家庭生活之中。在阿斯塔那墓地150号墓中曾出土一批文书,有纪年的是贞观十九年(645)。其中有一件文书是西域人白某所记的杂器物名帐,即“唐白夜默等杂器物帐”,其中第十五行记有“目张口胡瓶一枚”。这种情况甚至一直持续至五代时期,敦煌文书P.2583“申年比丘尼修德等施舍疏”记:“二月五日,宰相上乞心儿福田入僧壹拾伍两金花【银瓶壹】、拾两银瓶壹、上锦壹张。”

历史文献记载中给我们所提供的有关“胡瓶”的材料是令人兴奋的。它清晰地表明,这种珍贵的金银器在西方传入中国的整个奢侈品中占据十分重要的地位。上至皇家宫廷,下到贵族大臣,乃至平民百姓都非常喜欢这类“胡瓶”。从这个意义上去看待北周李贤墓出土鎏金银瓶可以发现,它的出土绝不是偶然的,而是与当时崇尚萨珊系统金银器的社会风尚有着密切的关联。它的面世不仅为中西文化交流增添了一份重要的实证材料,而且在全世界现存的萨珊系统的金银器中,无论就其工艺水准,还是表现内容而言,都是独一无二的。

(责任编辑:李珍萍)endprint