体育健康服务业供给侧转型下“体医融合”路径研究

2017-12-28马荣超郭建军

马荣超,郭建军

(1.三明学院 体育学院,福建 三明 365004;2.国家体育总局 体育科学研究所,北京 100061)

体育健康服务业供给侧转型下“体医融合”路径研究

马荣超1,郭建军2

(1.三明学院 体育学院,福建 三明 365004;2.国家体育总局 体育科学研究所,北京 100061)

健康与体育联系紧密,“健康中国梦”的实现迫切需要体育健康服务业转型升级,“体医融合”是跨界融合下体育健康服务业实现供给侧转型的具体形式和落实全民健康的有效手段。“体医融合”能解决医疗偏临床、体育偏竞技的健康供需矛盾,它以“有病治病”、“无病防病”为健康目标,通过体、医界的技术、资源、话语权融合对患者的体育锻炼进行合理的干预,依托慢性疾病健康联盟、三甲医院、社区医院和社区健康健身指导中心的四方合作创新健康服务供给,借助“大众创业、万众创新”刺激,向体育旅游、康养产业横、纵拓展。以此实现“体医融合”,助力体育健康服务业转型升级,助推医改发展、推进全民健身与全民健康。

“体医融合”;体育健康服务业;中国梦;大众创业

传统医疗注重于患者临床康复,体育侧重于竞技与健身,同为大众健康,但各有偏重。我国慢性病高发、医疗负担重的背景下,大众意识到医疗康复需要体育锻炼的介入,健身在医疗保障下更能发挥运动的益处,但体医界交叉需求的体育健康服务供给不足,基于此,“体医融合”新业态应运而生,把体、医界各自的技术、资源优势联合起来,破解各自为政的“孤岛”局面,满足新时代民众的健康需求,迫切需要体育健康服务业供给侧转型。“体医融合”在宏观上,是健康中国背景下体育健身与医疗健康的同步推进,是体育健康服务业供给侧转型的重要途径;在学科跨度上,是运动训练学、运动营养学、运动生理、保健学等体育科学与预防医学、临床医学、康复学等学科融合促进健康的新模式、新领域。国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《“健康中国2030”规划纲要》指出把体育健身上升为国家战略、转变重“医”轻“防”的思路、推动全民健身和全民健康深度融合[1]。研究基于我国20%的慢性病人口的体育需求[2]、“体医融合”的国家政策保障、体育健康服务业的转型需求,联系体育健康服务供给侧现状,探索“体医融合”的实现路径,以期为体医深度融合、体育健康服务业供给侧转型、深化医改提供借鉴。

1 体育健康服务业供给侧现状

体育健康服务业以民众健康为出发点,是体育健身服务和医疗健康服务跨界融合的新业态,集聚体育与医疗的行业优势,运用医疗救护、运动康复提供体育健康服务产品的集合产业,其具体实现形式是“体医融合”[3]。随着国民体育消费升级,我国体育健康服务行业迅猛发展:浩沙体育、中体倍力、英格菲、舒适堡等健身俱乐部雨后春笋般在省会城市开业,韦德伍斯、World Gym俱乐部等国际健身大牌也陆续进驻,但在《2014~2019年中国健康服务产业运营监测与投资前景研究报告》中显示:我国城市健身机构骤减11所,会员人数锐减约5万,同时,政府医疗投入每年增加20%,但是我国慢性病人口却增加至2.6亿,导致的疾病负担超过疾病总负担的70%。所以,从我国健身、医疗行业的投入和健康产出视角可以看出,我国健康服务产业的供需并不匹配,存在较多问题:体育行业的健康服务仍偏重于健身训练环节,对于慢性病的体育“刚需”服务单一且地域发展失衡;医疗行业对慢性病人康养锻炼指导的匮乏;体、医融合层次不深、专业人才缺口大等。国务院促进供给侧改革指出:优化配套供需结构、促进供给侧转型,为“体医融合”提供了新的发展空间。

1.1 侧重于健身行业且区域发展不均衡

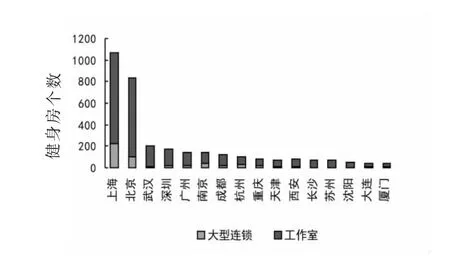

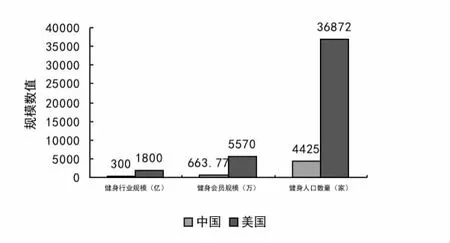

体育健康的服务水平是国家的文明和城市发达程度的写照,目前,我国的健康服务同欧美发达国家相比,主要侧重于健身俱乐部的健身行业,由于地区经济水平和政府扶持力度的差异,使我国优质的体育健康资源大都在大城市集聚,一、二线城市间的健身资源供给量存在很大地域差距,见图1。另外,对比中美健身服务市场,在衡量体育健康服务重要指标:健身市场规模、会员及健身房数量,美国是中国的6~8倍,在国内大约每7.7万人对应1家健身房,而美国1万人对应1家健身房[4],见图2。目前,我国体育健康服务相比发达国家差距较大,促进体医融合、平衡区域布局是体育健康服务业供给侧转型升级的首要任务。

图1 国内健身房集中城市表(转引自:中泰证券研究所)

图2 中美健身服务市场对比图(转引自:赛普健身,健身行业发展中美现状对比)

1.2 专业人才匮乏且缺乏行业标准

目前,“体医融合”处于体医跨界融合的起步阶段,既缺乏复合型体医人才[4],又缺乏各单病种“体医融合”路径的康复标准。体、医主管部门间自成体系,存在配套政策及体制短期难以整合现象。虽然大众意识到体育锻炼可以预防、治疗慢性病,但由于教练擅长身体健康训练,医生更注重出现疾病后的临床救治,以至于体、医系统间人才优势互补缺失,针对亚健康、慢性病患者尚不能开出合理的运动处方[5]。在缺乏体医复合型专门人才的情况下,很难制定针对慢性病体育康复的统一标准,教练就无法对慢性病患者实施安全负荷保障下的运动锻炼、运动监控,医生依然需要按照常年吃药等传统方式对慢性病患者治疗。因此,培养“体医融合”复合型人才、制定慢性病的“体医融合”路径康复标准是体育健康服务业供给侧转型的重点。

1.3 发展路径趋于应用型智能化

传统体育行业侧重于健身训练,医疗行业侧重于对病人的医疗救护,而体育健康服务业融合了体育、医疗行业的人、财、物等优势,逐渐由亚健康患者的预防过渡到疾病患者的康复、由运动康复理论转向体、医的治疗实践。例如:“体医融合”的实践研究在北京广安门医院实践效果良好:经过4个月的科学运动干预,100名心肺慢性病患者病情明显好转,医疗费用下降超过60%,取得了患者及家属的信任。2017年重庆医科大学、西安体育学院也紧跟试点也创办了体育医学院和全民健身与健康研究院,其开设的课程也由运动康复学逐渐向“体医融合”跨学科的应用实践方向发展。

“互联网+体育+医疗”引领了体育健康服务业转型升级、与时俱进的时代潮流,体育健康服务业逐渐由传统单一服务向移动医疗、智能健身3.0时代转型。2017年6月27日正式提出“体侧3.0”时代概念。体测1.0时代,是用体重秤测体重,体测2.0时代,利用电阻体成分仪测人体成分,在维塑的体测3.0时代,用3D扫描技术和体成分算法将健身过程和结果以数据形式可视化;奥美之路用健身大数据监控运动风险,依托400万数据量进行大数据分析[4],引领了“互联网+体育”的新高度,同时奥美之路联合医院健康体检中心,开启亚健康人群“体医融合”康复新路径。从穿戴、手机APP等电子设备切入,实现对患者的运动、生理数据的实时采集、查询,通过专业设备对生理大数据智能分析,然后以可视化形式呈现给受众,实时互动,加强医患交流。同时实现健康锻炼效果、经验的网络分享,增强消费者智能健身的社交娱乐体验,逐步进入“体医融合”3.0时代。

2 体育健康服务业供给侧转型下“体医融合”路径的构建

“体医融合”以促健康为宗旨的发展模式已是体、医界研究的热点,引领了未来健康的发展大势,需要医疗与体育系统的创新合作,通过运动的方法促进健康,在医疗康复中融入运动元素。但是,目前“体医融合”处于发展的初级阶段,体育与卫生部门间管理系统分离,需要行政干预、统筹兼顾、扫除壁垒,实现体医两界的互通。

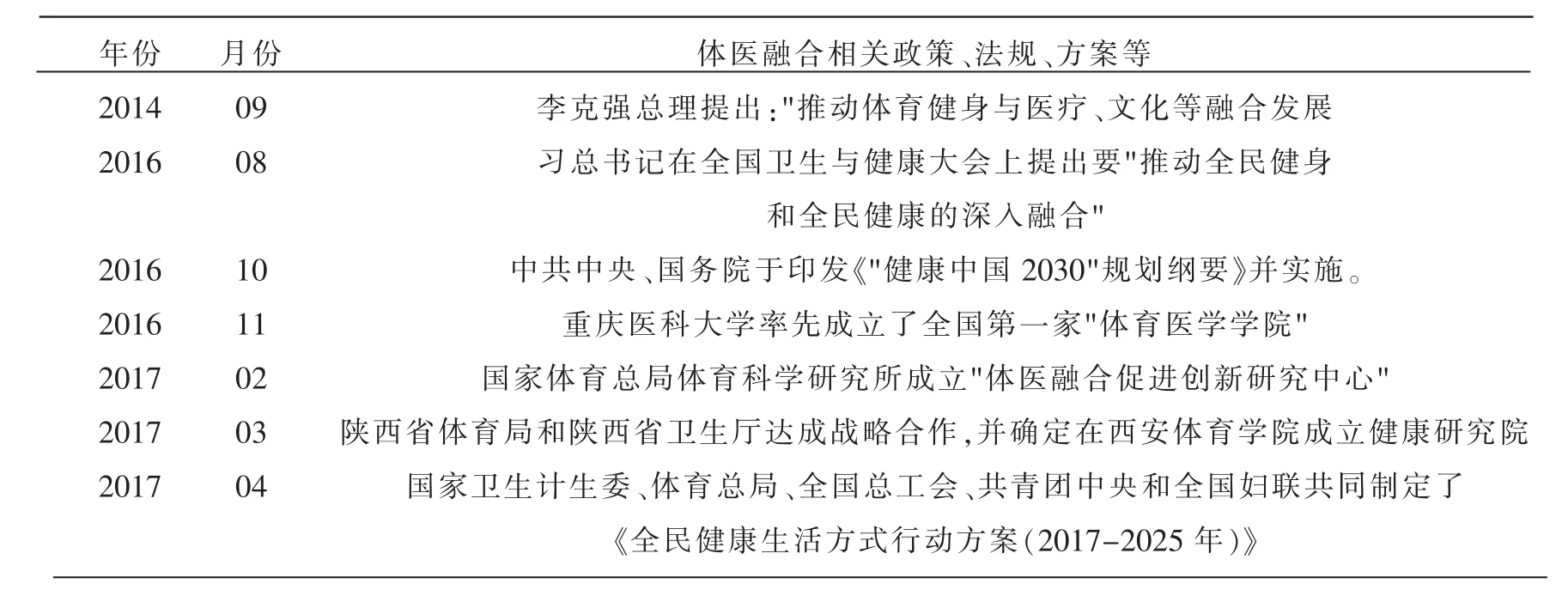

首先,需要政府搭台为“体医融合”提供成长土壤。目前,政府从宏观予以“体医融合”的政策支持,见表1。2014年至2017年,习主席和李总理分别在报告中提出了推动全民健身和全民健康的深入融合的必要性。《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017~2025年)》《全民健康生活方式行动方案2017~2025》等国家政策都指明了“体医融合”紧迫性和必要性。2015年3月至2017年9月,国家体育总局体育科学研究所成立“体医融合促进与创新研究中心”,在陕西、重庆分别成立了西安体育学院健康研究院和重庆医科大学体育医学学院等体医融合示范区,在医改试点福建省三明市,国家体育总局“体医融合”研究中心主任郭建军两次开展“体医深度融合促三明医改”专家报告会。在政府的统筹兼顾和行政干预指导下,联合卫计委、发改委、医保办、体育局、高等体育院校和医院等多部门,共同为“体医融合”的发展扫清政策障碍,提供成长土壤。

表1 "体医融合"国家、地方政策法规大事记表

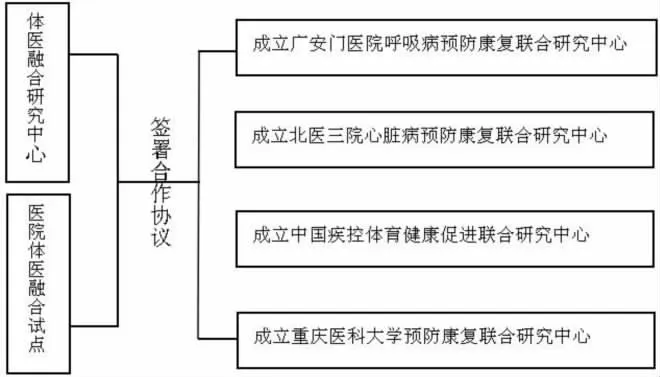

其次,结合自身地域优势引进国家体医融合示范区的推广技术,逐步推进本区域体医融合示范区建设。依据北京海淀区体医融合试点经验,先在示范区三甲医院开展试点成立体医融合中心,在试点区的技术、资源、话语权融合基础上,与“体医融合促进与创新研究中心”签署合作协议,引进联合研究中心的慢性病“体医融合”康复方案,以降低民众医药费支出为实效逐步推进体医相关病种的合作广度。目前,国家“体医融合促进与创新研究中心”与多家医院合作成立了多种慢性病预防康复中心,见图3。全国医改试点三明市也在积极与国家“体医融合促进与创新研究中心”合作,推进体医融合示范区建设助推医改。

第三,以慢性病患者的体育“刚需为切入点,对试点区慢性病患者治疗。首先,提高地市级体育部门国民体质监测中心监测的质量和监测数据的信度,逐步实现数据采集全覆盖,把医院、学校、社区等体检中心大数据网络共享,通过大数据智能分析为本地域慢性病种筛查、监控、反馈提供依据。其次,依据本地区体质健康数据筛查出的慢性病种,结合慢性病预防康复联合研究中心的预防和康复手段,把慢性病患者的治疗方式由定期到医院开药,改为在医院科室开具运动处方,再到社区“体医融合”俱乐部经过专业、安全的锻炼指导,最后辅以营养、康复、心理、安全监控、训练反馈的保障式体育健康服务。例如:心脏病的临床康复实践中,术后虚弱的患者在合理负荷的运动监控下,通过哑铃运动提高病人运动强度促进冠状动脉缺血区血管侧支循环,诱发心肌缺血从而有利于心脏病人的康复[6]。

图3 已成立的“体医融合”合作试点

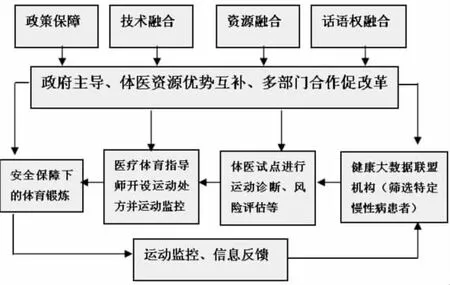

图4 “体医融合”构建路径框架图

3 体育健康服务业供给侧转型下“体医融合”的实现路径

“体医融合”促进健康关键在于融合,让体育锻炼融入病人的医疗康复,让医疗手段保障患者的体育锻炼安全。国家体育总局的“体医融合”中心主任郭建军教授指出了“三融合、四合作”路径对推进“体医融合”的重要意义,需要在融合发展的摸索中重新认识健康、重新认识疾病,互相启发,互相引导。

3.1 “体医融合”实现路径的“三融合”

“体医融合”路径的实现需要“三融合”:技术融合、资源融合、话语权融合[4]。第一,技术融合是指把医生的治病诊疗技术和运动指导师的运动技能整合,例如:心脏病病人的康复治疗需要医生手术技能,也需要引起心肌缺血强度的运动的刺激[6],体育运动强度引起心肌缺血的风险控制需要医疗技术帮助才能将运动的益处发挥到最高水平。第二,资源融合宏观上是指把医院的人、才、物资源同体育设施、器械、场地等资源共享,逐渐将治病设施投入转向防病的场地投入,逐渐将社会体育指导员、健身指导站等资源发掘解决医院场地短缺、人才短缺的问题。特种慢性病种可以在对患者疾病风险筛查、运动强度确定后,由原来的医生一对一问诊治疗,到医生团队+体育医学指导师+运动营养指导师+健身指导员一对多分类指导模式,例如:1名医生+多名体育医学指导师+多个患者的团体指导模式。第三,话语权融合是指把医生开具处方的话语权同教练落实处方的话语权融合,各自发挥各领域优势,避免体育、医疗认为对方有“抢资源分蛋糕的嫌疑”,从而让体育界与医疗界共同来宣传体育锻炼对健康的重要性。通过“三融合”,资源共享、优势互补促进慢性病康复。

3.2 “体医融合”实现路径的“四合作”

“体医融合”路径的实现需要体、医界融合更需要多部门配合。目前,体育总局科研所“体医融合”促进创新研究中心,与部分三甲医院的科室部门、医科大学进联合,分别建立了数十家不同病种的预防康复研究中心,并联合签署协议,提出了慢性病患者体医融合“四合作”路径:即“体医融合”特种慢性疾病健康联盟、三甲医院、社区医院和社区健康健身指导中心的四方合作。“体医融合”的“四合作”路径避免了医疗器械、设施场地不足、社会体育指导不专业、医生忙碌没时间、体育指导有风险等实际操作中的问题,最终达到对患者的“体医融合”治疗,实现医疗因高效而满意、患者因康复而满意、体育因特长发挥而满意和国家因降低医药负担满意的多方共赢。

第一,由慢性病预防康复研究中心联合成立健康机构联盟。共同推出慢性病运动指导标准,将各标准经规范整合后,推出慢性病种运动指导方案,并培养体育医学指导师。第二,加入联盟的三甲医院接受健康机构联盟的培训并挂牌。负责慢性病种人群的运动风险筛查、运动负荷、强度确定、运动效果评价、药物配合调整,同时培训社区医生和医学专科体育指导师并为参加项目的患者提供便捷就医绿色通道。第三,社区医院医生经过三甲医院培训后,在医院外的运动场,进行医疗保护:运动中生命体征监测、急救保障等。第四,社区健身中心社会体育指导员,在三甲医院健康机构联盟的培训下、在社区医疗安全保障下,指导患者的运动。患者应以安全为前提佩戴电子信息设配,三甲医院应积极采集运动生理数据,应用人工智能技术分析大数据,及时反馈由医生开具适时的运动处方,在专业体育健康指导下辅以营养调理、康复训练、实时监控,为患者提供订制式体育健康服务。

4 “体医融合”促进体育健康服务业供给侧转型的对策

新医改背景下,“体医融合”路径研究对体育健康服务业供给侧结构改革具有重要意义,既有政府的宏观政策支持,也有地方宝贵的实践经验。但我国“体医融合”还处于发展的初级阶段,“体医融合”的广度和深度不够,存在多部门间的整合问题,在对于“体医融合”具体措施、政策改革,各地区尚没有细致具体的统一方案和路径,未来,需要政府搭台,大幅提升全民健康、健身意识,因地制宜加大体育、医疗的“三融合、四合作”的力度,才能更快实现体育健康服务业的供给侧转型。

4.1 政府引导,破除行业壁垒

“体医融合”是跨界下的资源整合,需要政府在宏观层面要打破传统体育、医疗系统各自为政的格局,创新出台促进“体医融合”的地方法规,包括:(1)主动搭台联合体医相关部门,出台推动体医融合法规制度。(2)制订试点地区政策,明确推进试点示范区“体医融合”的深度和广度。(3)引导地方三甲医院积极加入慢性病联盟研究中心。(4)加大全民健身硬件器械场地投入,满足不同群体健康需求。(5)鼓励“体医+”产业发展,提供体育旅游、康养产业发展的政策支持,为体医融合改革拓展多渠道经费来源[8]。

4.2 构建复合型人才培养体系

人才是任何行业发展的关键,体医复合型人才的培养也是改革的关键,需要积极引导高校体育与医学院联合办学,培养具备医学、体育学等复合型的专门人才。目前,重庆医科大学率先成立了全国第一家“体育医学学院”,2017年3月,西安体育学院健康研究院也已落成,也将陆续开展体医专门人才的招生与培养。同时,采用“引进来”的方式,聘请“体医融合”健康联盟的专家对医生、高校相关专业人才进行体育健康运动处方能力培训。让通过培训的指导师能够独立完成疾病的风险筛查、运动强度确定、效果评价等工作。

4.3 完善社区体育医疗机构

完善“家庭医生”式社区体育医疗机构,发挥我国147万社会体育指导员的作用[9],把健身场所和医疗资源搬进社区,小病、慢性病在医生和社会体育指导员的帮助下康复治疗,坚定群众“运动是良医”的健康信念[10]实现“小医院治小病、大医院治大病、社区医疗治慢性病”减轻百姓医药负担的医改目标。

4.4 释放政策服务转型活力

“大众创业,万众创新”政策鼓励大众创新、创业,各医疗、体育单位应积极简化行政审批手续、释放创新、创业活力,鼓励体育、医疗专门人才“跳出来”从事创新、创业类项目人才开发,完善体、医跨界发展的供需市场匹配。鼓励地方高校开设体育康复医学的创新创业教育课程,完善在校体育相关大学生创业办法,推进大学生勇于“体医融合”的创新、创业实践。

“体医融合”是跨界融合背景下的新模式,得到了政府层面的大力支持,是体育健康服务业供给侧转型升级的重要推手,但目前仍处于发展的初级阶段,具体的实现路径需要政府引导、行政干预,因地制宜、试点先行。国家体育总局体医融合促进与创新研究中心对“体医融合”后续研究影响深远,通过“三融合、四合作”的融合路径以达到各方满意:体育满意、医疗满意、患者满意、国家满意。最终实现全民健身与全民健康。

[1]中国青年报.没有全民健康,就没有全面小康[EB/OL].http://news.sina.com.cn/o/2016-08-21/doc-ifxvctcc8135050.shtml.

[2]《新闻 1+1》.慢性病要快治[EB/OL].http://news.ifeng.com/mainland/detail_2012_05/22/14730396_0.shtml.

[3]孙娟娟,陈元欣.体育健康服务业发展的可行性研究[J].安徽体育科技,2016(3):12-15.

[4]体育 BANK 2016 年中国健身服务行业发展现状及 2017 市场规模预测分析[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s.

[5]黄亚茹,梅涛,郭静.医体结合,强化运动促进健康的指导—基于对美国运动促进健康指导服务平台的考察[J].中国体育科技,2015(6):3-9.

[6]郑瑜,励建安,陆晓,等.内皮祖细胞动员对兔生理性缺血训练促进远隔缺血心肌侧支生成的作用[J].中国康复医学杂志,2014,29(7):597-604.

[7]郭建军高科技成果服务全民健身“体医融合”助力健康陕西 http://sports.sohu.com/20170323/n484478409.shtml.

[8]戴素果.健康中国理念下老年健康促进的体医深度融合路径[J].广州体育学院学报,2017,37(3):13-16.

[9]李硕.我国社会体育健身指导员:人数多结构不均衡[EB/OL].http://sports.qq.com/a/20140802/022236.htm.

[10]李文川,刘春梅.不同古典医学文化中的“运动是良医”思想[J].北京体育大学学报,2017,40(8):133-140.

Research on the Path of"Sports and Medical Integration"under the Reform of Supplying Side of Sports and Health Service Industry

MA Rong-chao1,GUO Jian-jun2

(1.School of Physical Education,Sanming University,Sanming 365004,China;2.State General Administration of SportsInstitute of Sports Science,Beijing 100061,China)

Health and sports are closely linked.The realization of"healthy Chinese dream"urgently needs the upgrading of sports and health service industry."Sports and medical integration"is the concrete form to achieve the specific measures of supplytransformation for sports and health services industryas well as an effective means to maintain people's health.As clinical care is emphasized in the medical field and training is emphasized in the sports field,"sports and medical integration"can solve these health care contradictory problems.To achieve"curing and preventing diseases at any time"for health goal,the patients'physical exercise is reasonably intervened through the integration of sports,medical technology,resources,and discourse power.By improving the supply of health services with the"quartet cooperation"(Chronic disease health alliance,3 Armour hospital,community hospitals and community health fitness guidance center)and stimulating the horizontal and vertical expansion of sports tourism and health care industry with the"mass entrepreneurship and innovation",the goals can be reached in order to achieve"sportsand medicalcross-borderintegration",boostthe developmentofmedicalreform,and promote people'shealth.

sports and medical integration;sports and health services industry;Chinese dream;mass entrepreneurship

G80-05

A

1673-4343(2017)06-0095-06

10.14098/j.cn35-1288/z.2017.06.015

2017-10-08

福建省教育厅中青年教师教育科研重点项目(JZ170008)

马荣超,男,河南南阳人,讲师。主要研究方向:高校体育教学、体育产业。通讯作者:郭建军,男,山西太原人,教授,国家体育总局体医融合促进与创新研究中心主任。主要研究方向:体医融合。

朱联九)