孝文化缺失是民族的悲哀

2017-12-27楼宇烈

楼宇烈

孝是中国文化核心的价值观念之一,是为人之本、道德之根。反观如今社会,子女不赡养父母反为争夺财产打得头破血流、空巢老人独守空房等现象非常普遍,“常回家看看”竟需要法律来强制要求。种种“孝文化”的缺失,不得不说是社会乃至民族最大的悲哀。

在中国的传统文化里,孝一直处于举足轻重的地位。比如,汉代通过“察举制”或“荐举制”选拔人才,最重要的标准就是“孝廉”,因此也有“举孝廉”一说。什么是“孝”呢?当时的重要标志就是,父母安在时好好供养,去世后要守丧三年;“廉”就是清廉、公正不阿,这不光指为官之人要廉洁,普通人也要具备廉正的做人品德,不败坏社会风气。如果一个人是大家公认的大孝子,而且很清廉,就有可能被推举当官。可以说,此时的孝、廉不仅仅是一个人的人品、道德,还与政治权力、国家命运相关。

关于孝的论述很多,魏晋经学家王弼的“自然亲爱为孝”最经典。孝是建立在父母和子女之间生命关联中的自然亲密关系,为孝不能刻意,不能为了孝而孝,必须是感情、人之天性的自然流露。如果刻意追求“孝”的道德境界,就会带来很多痛苦。

我們常说“不孝有三”。汉代经学家赵歧在《十三经疏》这样解释:“于礼有不孝者三事,谓阿意曲从,陷亲不义,一不孝也;家贫亲老,不为禄仕,二不孝也;不娶无子,绝先祖祀,三不孝也。”通俗讲就是:一味顺从,不劝说父母避免过错,使他们不义,是第一种不孝;家穷,父母老了,还不努力工作挣钱供养父母,是第二种不孝;不娶妻生子,后代无法延续,是第三种不孝。

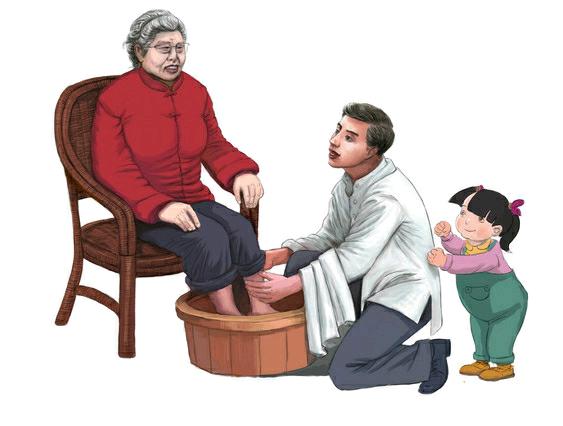

同样,“孝有三”:一是尊亲,父母因为你受到周围人的尊重、夸赞,按老话讲就是光宗耀祖,这是最高级的孝,也叫“大孝”;二是“勿辱”,不能让你们的父母、亲人由于你受到羞辱,被人指指点点;三是“能养”,养育父母,让他们有饭吃、有衣穿、有屋住。如果只是养育,有些动物甚至比人做得还好,因此“能养”属于“下孝”,是做人最基本的底线,是一切道德的基础。

悲哀的是,别说“大孝”,现在很多人连“下孝”都做不到。不养育父母、长大还啃老、让老人空巢等,都是这一现象的突出表现。我一直呼吁,有子女的家庭不能出现空巢老人,有父母的孩子不应成为留守儿童。把养育老人、培养幼儿的工作社会化,不是社会进步的表现,而是忽略家庭责任、家庭教育,尤其是忽略亲情关系的表现。

破坏容易,重建很难。要想重新发挥孝廉,尤其是孝在社会中的作用,首要之事是让大家明理。西方国家崇尚独立,这对中国孝文化冲击非常大。我们要意识到,中国几千年形成的文化,讲究的是在血缘延续中生存,父母让我们享受了生命的权利,我们就要尽到作为一个生命最基本的责任——养育父母。

我认为,最好最完整的家庭是三代人一起生活,不让父母成为空巢老人,不让孩子成为留守儿童。任何人都有老的一天,今天你如何对待父母,将来子女就有可能如何对待你。在一个家庭里代代相传,让每代人都有学习教养的榜样。

好在传统的孝道文化在全国部分地方仍在传承,在纪录片《记住乡愁》拍摄的100多个乡镇中,很多内容就与孝有关。这种正面内容,媒体应大力宣传,有关部门也应多做一些孝顺家庭或人物的宣传活动,树立典型,早日重塑孝敬父母的社会风气。