文化自信视域下福建传统村落文化的保护与传承

2017-12-23周小玲刘淑兰

周小玲, 刘淑兰

(福建农林大学 马克思主义学院,福建 福州 350002)

文化自信视域下福建传统村落文化的保护与传承

周小玲, 刘淑兰

(福建农林大学 马克思主义学院,福建 福州 350002)

传统村落的保护需要介入文化的范畴,需要有文化自信的视域。文化认同、文化自觉及文化自信等是保护和传承传统村落文化的精神要素和内在支撑。以文化自信的视角,阐述了福建传统村落文化保护的“三结合”成效,通过实地调研获取数据信息,分析其在文化保护方面面临的困境及其最根本的原因是缺乏文化自信,并提出福建传统村落文化保护与传承的对策。

文化自信;福建省;传统村落文化;保护与传承

党的十八大以来,党中央高度重视对优秀传统文化的保护与传承。习近平总书记强调:要“留住历史的根脉,传承中华文明”,而历史的根脉就是指中华优秀传统文化。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,强调实施中国传统村落保护工程,做好传统民居、人文历史建筑等文化遗产保护工作。以文化自信的视角重视优秀传统村落文化及保护文化遗产是时代发展的呼唤,也是建设文化强国和增强文化软实力的内在要求。闽域传统村落众多,文化源远流长。近年来福建传统村落文化保护受到社会各界的关注,且投入力度也不断加大,涌现出诸多典型案例,但随着城镇化进程持续推进、意识形态冲击及人们对文化保护的自觉、自信度不足等原因,福建部分传统村落的生存面临诸多挑战,传统村落文化也随之面临解构与消失的风险。鉴于当前学界在文化自信视域下对福建省传统村落文化保护与传承研究较为薄弱,本文以福建为例,对典型的传统村落开展实地调研,分析问题并提出相应的解决对策,以唤醒民众对优秀传统村落文化认同和自觉,以提高文化自信心并增强地域凝聚力。

一、福建传统村落文化保护与传承的“三结合”成效

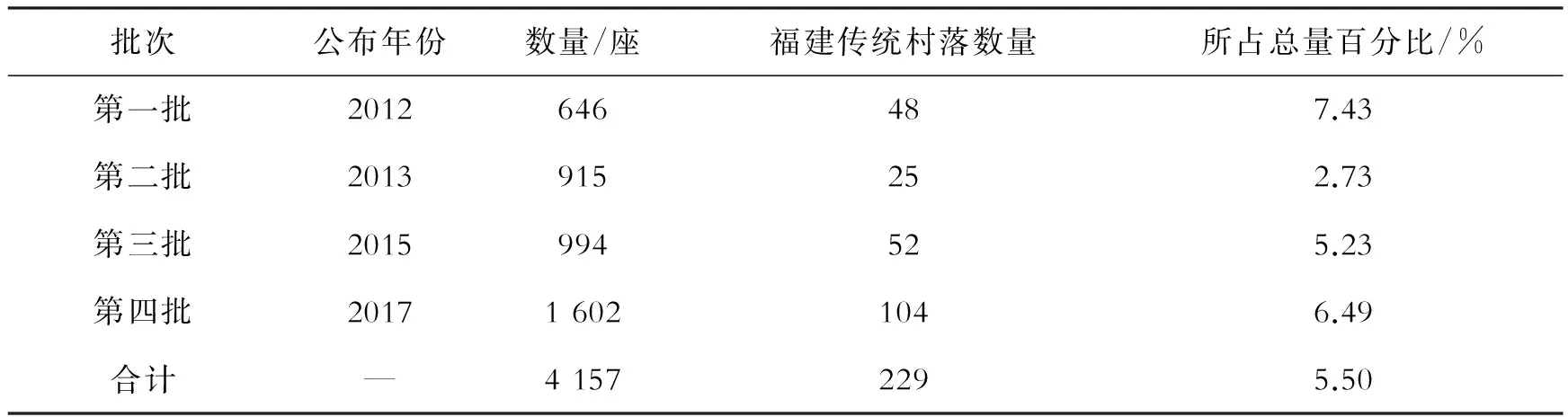

福建省历史文化源远流长,“八山一水一分田”的地理环境下散落着众多具有闽南地域特色和客家历史文化的特色传统村落,承载着农耕文明的精髓和厚重的历史文化信息,彰显闽域文化独特魅力。福建优秀传统文化包含传统村落文化,其保护受到社会各界重视,文化保护方式上呈现出新态势。从2012年起,截至2016年底,通过国家政府部门积极组织、开展传统村落的调查,目前已确定4批共计 4 157个村落列入中国传统村落名录,包含福建省229个传统村落,对其实施国家层面的重点保护和修缮(如表1所示)。同时对具有历史文化价值的村落实施建档立卡、博物馆式等方式实施保护。中国传统村落名录中福建省传统村落的数量逐渐增加,中国“历史文化名村”、“美丽乡村”、 精准扶贫等建设项目相继启动, 传统村落在人力、资金和技术等方面得到有力支持,整体面貌得到有效改善。

表1 中国传统村落名录与福建省传统村落各批次数量所占百分比

数据来源:住房城乡建设部、文化部、财政部关于公布第一、二、三、四批列入中国传统村落名录村落名单的通知。

(一)传统村落的文化保护与打造美丽乡村相结合

美丽乡村以新农村建设为基础,统筹推进生产、生活、生态三位一体建设,更加注重生态环境建设、农村经济发展和生活水平。建设中以农村公共基础设施建设和农村环境综合整治为重点,把历史文化传承、环境保护、土地资源利用等内容吸收进村庄整体规划建设,并把古建筑、特色民居等列入规划建设之中。乡村经济发展、环境整治、文明乡风创建及耕读文化传承、民居建筑等的保护是传统村落文化保护和美丽乡村建设的契合点。

近年来,福建省积极摸索、开展美丽乡村建设,2014—2017年,开展“千村整治、百村示范”工程,在保护自然乡土风貌、环境整治、乡村文明建设等方面取得显著成效。据调查发现,在福建省美丽乡村建设中,建设突出的村落如宁化县石壁镇溪背村、福鼎市白琳镇车洋村、棠园村、翠郊村及福安市溪潭镇廉村等。传统村落廉村,有着“中国廉文化第一村”的美誉,是中国首个廉政文化教育基地。历史文化悠久,人文遗存较为丰富,但居住环境存在诸多问题,如垃圾乱倒、物品乱堆乱放、临时建筑乱搭乱建,组织建设、农民收入薄弱等现象。2015年,廉村被列入福建省美丽乡村建设“千村整治”村庄名单,进行重点环境整治工作。近两年来,在各级各有关部门的支持下,村两委积极引导和发动群众、外出乡贤、退休干部等参与到美丽乡村建设之中,制定“三整治、三提升”整治内容,对人文景观的保护和改造采取“修旧如旧”的方式,并先后投入1 400多万元。同时,积极发展村落文化旅游、休闲观光农业及甘蔗制糖产业等,既有利于当地廉政文化的弘扬与传承、农业经济和第三产业的发展,也推动了美丽乡村建设。

(二)传统村落文化保护与名镇名村建设相结合

历史文化名镇名村是优秀传统村落的一部分,反映历史时期传统风貌和民族文化特色,传统村落还包括自然生态村落和历史文化村落。在文化的保护和文化传承方面,传统村落和历史文化名村名镇的保护内容、方式等方面相辅相成。福建文化底蕴厚重,传统村落众多。据官方数据统计,截止到2016年底,福建省国家级和省级传统村落数量分别为229个、339个,国家级历史文化名镇13个,历史文化名村有29个。

从2014年起,福建以年财政投资5 000万元积极开展乡村环境整治工作,通过实施整体保护、环境整治和景观提升工程对10个重点历史文化名镇名村加以保护和改造[1]。据调查显示,屏南县拥有国家级传统村落12座,国家级历史文化名镇名村3处,历史文化保护受到政府和群众的广泛支持,并积极组织申报文化遗产保护项目。该县成立文化发展基金用于村落保护开发和文物保护等工作。地域文化特色突出的屏南县甘棠乡漈头村,享有“屏南好漈头”之美誉[2]。既是中国历史文化名村,也是国家级传统村落,较完整地保存了古代中原农耕文化和闽越文化。漈头村是传承耕读文化的典型代表,建立了耕读文化博物馆,展示耕读文化的信息材料。同时积极利用传统村落文化资源,培育文化品牌,积极发展文化创意产业,探索“文创+旅游”的发展模式,取得了经济脱贫和文化富民的成效。据调查,作为历史文化名村和国家级传统村落的福鼎市磻溪镇仙蒲村,其乡村旅游的发展带动了整个村落经济的发展。

(三)传统村落文化保护与精准扶贫相结合

精准扶贫是传统村落文化保护与传承的加速器,为传统村落的文化保护工作提供资金和技术等方面的支持,并提供了政治制度保障。传统村落依托自然、历史人文资源等,借助精准扶贫工程的启动开展文化教育、产业、技术项目扶贫,传统村落经济发展、村落文化等建设水平不断提高。

截至2016年,官方数据显示福建省共有23个省级贫困县,这其中包含国家级传统村落有78个,占总百分比34%。由于地理区位特殊,传统村落多分布于偏远的山区,且经济发展相对较落后。精准扶贫推动传统村落文化保护和经济建设,是协调城乡经济发展的具体路径。如宁德市古田县传统村落的保护与精准扶贫的结合就是一个成功案例。据调查,古田县属于国家级贫困县,作为传统村落的古田县杉洋镇白溪村于2015年被列入国家级乡村旅游扶贫村。自2013年8月份以来,白溪村发展得到政府有力支持,先后投入200余万进行村容村貌环境整治,村内基础设施建设不断完善,依托天然地高山草场发展乡村旅游,积极推进旅游休闲乡村建设项目,打造了草场沿路景观的乡村旅游体系。杉洋镇白溪村通过发展旅游带动乡村经济,2015年时当地人均年收入就已经达到7 000余元。

二、福建传统村落文化保护与传承的困境及成因分析

据统计报告显示,在2000年我国自然村总数为363万个,到了2015年锐减为266.95万个,仅仅10年内骤减自然村落百分比24.79%。同样,随着福建省经济社会的发展和城镇化的持续推进,传统村落的生存和发展面临着自然生态环境、人文景观的损毁,历史文化遗存及农村“空巢化”现象加剧等诸多困境[3]。

(一)福建传统村落文化保护与传承的困境

首先,自然资源保护开发力度不足。小城镇建设的持续推进改变着传统村落的空间结构布局,村落耕地和农田遭挤占,一些污染的工业转移到村落,造成村落自然生态环境逐渐恶化;另外,传统村落大多隐没于山区,村落人口外出务工,农村劳动力减少,使农田、茶山等荒废较为严重。由于经济发展不足及生存压力等,山区的森林、植被等破坏现象频发。据调查显示,福安市磻溪镇廉村在进行美丽乡村环境整治前,“脏、乱、差”等环境卫生问题比较突出,人们的日常生活污水横流、垃圾遍地现象较为突出。

其次,文化景观破坏较为严重。在城镇化和新农村建设中,传统村落中古民居、古祠堂的修旧、改造加剧建筑实体损毁,部分历史建筑、文物古迹等遭刻划、涂污,部分古建筑被推倒。另外,在经济利益的驱动下,部分村民将具有历史文化价值、文物价值的雕刻、典藏贩卖,造成传统村落文化断裂和载体缺失。另外,一些不可抗拒因素的发生对些木质结构的古建筑和古民居的毁坏产生致命性的打击。在调查屏南县——廊桥文化之乡时发现,由于廊桥建造为木质材料,自然灾、火灾的发生其毁灭更是灾难性的。武平县中山古镇是千年古村,古民居建筑都蕴含文化的讯息,由于年代久远,保护力度弱,很多民居建筑损毁甚至濒临倒塌,破败不堪。

再次,非物质文化遗产流失速度加快。由于传统村落的消失导致村落文化式微。隐没在“八山一水一分田”中的传统村落,由于调查统计和保护工作相对滞后,传统的民间技艺、手工艺、民族风俗等由于老艺人离世、年轻人转业等原因面临传承的严峻挑战。在一些传统村落中地方政府对传统村落文化保护的重视程度不够,非物质文化遗存得不到及时的扶持,市场化的背景下非物质文化的市场面临消亡的境地。另外,乡村的风气渐变,传统优良的价值取向出现偏离。由于村民对自身文化认同和文化保护传承的自觉意识不够,如人们对民间技艺文化的保护传承重视不足,如永安大腔戏、屏南四平戏等剧种由于无人传承而面临困境。

最后,人才断层及“空巢化”现象加剧。随着我国市场经济的发展,城市化规模和发展速度在不断提升,大量农村剩余劳动力从土地中剥离出来转移到城市,农村中从事农业劳动的人数减少,农村中剩余人口以老人和儿童为主,老龄化、“空巢化”现象明显。根据调研情况显示,宁德霞浦县三沙镇东山村,原有的村落格局被打破,许多村落合并、整体搬迁和区域移民,村落中房屋居住率较低,呈现空心村现象。人口的流动和骤减使村落文化保护和传承失去了活力和生气,导致本土村落文化的稀释直至消失。

(二)福建传统村落文化保护困境的成因分析

冯骥才在《传统村落的困境与出路》一文中提到,传统村落的消失不仅是物质化的内容遭到泯灭,更致使非物质文化遗产遭受不可复制性的毁灭[4]。出现这些现象的原因众多,既有老龄化社会自然性状态和文化保护意识不够等主观因素,也有城镇化建设和多元文化冲击等客观因素的影响。

首先,城镇化进程速度不断加快。从地域面积上看,城镇化的推进导致传统村落的生存空间遭受挤压,传统村落空间地域缩小,生存受到挑战。在政策决策方面,文化主体意识的缺失导致盲目追求城镇化带来的社会经济效益,而忽视传统村落本身的社会及文化价值。其次,老龄化的自然性颓废状态,中青年人口外迁或区域内村落不断地迁移整合,留守老人和儿童是村落中居住人口的主力,由于缺乏对文化认知和价值认同,因而其对文化传承的意识极为薄弱,由此“主体性缺失”是传统村落保护面临的主要问题。另外,传统村落中的民俗文化、民间技艺等文化缺乏保存、传承的形式,文化内涵也渐进稀释、流失。再次,多元文化的渗透较强。由于代代相传、言传身教的传承纽带具有脆弱性,且容易与外来的思想文化产生碰撞,商业文明和多元价值观的冲击使古朴的民风民俗易味,取而代之的是浓厚的商业化气息。最后,文化保护体制机制尚未健全。近些年,专门针对传统村落保护的法律文件出台甚少,即使地方出台法规其成效有限。传统村落物质遗产的保护和修缮需要投入大量的物力、人力和财力等资源,由于地方政府自身对本地文化重视程度不够且地方财政困难,致使其长期处于缺乏监管与维修的境地。

总之,传统村落文化保护与传承面临诸多挑战,问题出现的原因众多,究其根本是作为文化传承和执行者本身的乡人——文化主体,角色定位的缺失,人们更加偏向于物质化的内容,对精神性的内涵缺乏主动地接收和内化。对传统村落文化的保护缺乏全局意识和整体观念,对自身文化的认同意识不足、传承传统文化意识淡薄等原因是导致传统村落文化消失、湮灭的主要瓶颈,而缺乏文化自信是造成传统村落文化衰落的主要原因。作为传统村落的原住民和社会大众来说,只有作为文化主体对本地文化的深刻认知和文化认同、归属,才会有文化自觉和文化自省,只有从本质上意识到本土文化的重要性才会引起文化上的共鸣,才会有传承和弘扬文化的自信。

三、文化自信对福建传统村落文化保护与传承的重要意义

文化是一个民族的精神和灵魂,文化自信是对国家文化价值的充分认同及鉴定[5]。文化自信与传统村落文化的保护与传承存在联系。首先,文化的存在依附于一定的空间物质载体,文化自信来源于传统村落;其次,传统村落文化的保护与传承依托于文化自信,是其内在的价值诉求。

(一) 文化自信是传统村落文化保护与传承的动力和源泉

文化自信本质上是一种心理认同和精神信念,也是一种文化心态,其作为一种内在的精神支柱和重要的心理支撑是传承传统村落文化的内在精神力量,也是传承优秀传统村落文化的重要基础和条件[6]。文化自信作为一种文化心态,是对物质和非物质内容的肯定和认同,究其根本是对本土文化中长期生产生活过程中接触到的、内化为固有的观念。福建传统村落文化资源丰富,文化的保护与传承便来源于对闽域文化的强烈认同和归属,成为文化传承的精神力量和支撑,内化为行动力。因此,社会大众对文化的自觉认同和自信来源于生产和生活,只有在社会生产中才会逐渐达到共鸣。

(二) 文化自信是传统村落文化的保护与传承的内在要求

传统村落作为农耕文明的源点,是维系中华民族精神的纽带,蕴藏着独特的历史文化记忆、乡约民规、传统民俗记忆等内容,是历史文化的鲜活载体[7]。而文化自信作为一种心理暗示和精神信念依托于这样的物质载体,而文化的保护与传承在实践过程中与文化自信共生。福建传统村落文化的保护与传承需要有高度的文化自信心,也只有强大的文化自信才能对文化的保护与传承坚定立场。因此,增强文化自信需要加强传统村落文化的保护与传承,同时传统村落的保护也是增强国民文化自信的内在价值诉求。

在经济全球化和西方意识形态渗透的时代背景下,树立和增强文化自信对于一个国家和民族文化的生存和发展尤其重要,它展现这一个国家和民族的精神状态和社会精神风貌。保护和传承传统村落文化便是加固中华民族文化的根基,这既是文化自信的动力和源泉,也是增强文化自信心的必然要求。

四、文化自信视域下福建传统村落文化保护与传承对策

国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确指出,构建中华优秀传统文化传承体系,实现传统文化创造性转化和创新性发展,加强非物质文化遗产保护与传承[8]。福建优秀传统村落文化保护和传承是构建中华优秀传统文化传承体系的重要保证,作为中华优秀传统文化的重要内容,传统村落文化地保护和发展事关优秀传统文化的承继和民族精神的弘扬,事关国人文化自信的树立。

(一)强化乡人家国情怀,鼓励乡贤回归乡土

以家国共同意识、仁爱为精神内涵的家国情怀是民族文化和民族精神的提炼。对乡土文化的认同和文化传承的自觉,上升到文化自信,才会有家国情怀,而乡人的家国情怀便体现的是一种文化认同和归属。家国情怀作为吸引乡贤回归的情感和纽带,是精神文明建设的重要文化内涵。强化乡人的家国情怀是构建文明社会的需要,也是促进民族团结和凝聚民心的保证。在社会转型时期,城镇化进程的推进,家国情怀逐渐淡化,其文化价值内涵面临着巨大挑战。乡贤的家国情怀是传统村落文化保护的重要力量,因此需要鼓励、引导乡贤回归乡土,强化其家国情怀。

福建以侨乡著称,侨胞众多,外出乡贤和在乡乡贤是传统村落文化保护的重要力量。为鼓励乡贤回归,首先,需要搭建乡贤回归的平台,建立乡贤人才引进机制,为大学生、专业技术人才等回乡创业创造良好的环境。其次,积极开展“乡贤反哺”为主题的活动,不断完善乡贤回归的保障工作,吸引乡贤人才回归。最后,搭建乡贤人才交流和互动的平台,成立乡贤理事会等社会组织,建立乡贤档案,不断优化乡贤人才结构,整合乡贤文化资源,呼唤乡贤回归。

(二)重视农耕文明内涵,厚植村落文化底蕴

“耕读”是农耕文化的具体表现形式,也是从古至今中国社会的生存发展状态。耕读文化是社会文明进步的一种表现,反映我国农业社会的价值观念。与乡规民约共同构成村落乡土文化的具体内容。乡规民约是人们在社会生产生活中约定俗成的、具有共同价值取向的社会规则规范,约束人们的行为,其在乡村治理和村落建设方面具有不可忽视的作用。在经济社会发展的大背景下,各种思想文化碰撞,传统农耕文明的延续需要我们重新审视和定位,文化的保护和传承也恰恰需要重视农耕文化。

文明的继承需要不断挖掘文化的内在价值,创新其表现和表达方式。首先,可以通过构建农耕文化展览馆,收藏民间具有价值的民俗器物品,如传统农耕生产农具和生活用具,并配以文字说明和图片信息加以展示。如屏南县建立耕读文化博物馆展示屏南农耕文化,依托历史文物博览馆、木雕精品陈列馆、清风正气史鉴馆、古代家具展示馆、农耕文化体验馆等11个展区进行实物展示。同时借助“农业+”、“旅游+”、“生态+”等模式和媒体影视影像资料等加以宣传。其次,创建农耕民俗风情园或农耕文化体验园等,面向社会大众展示、宣传关于农耕文化的内容,让他们有更多的机会了解乡村文化。最后,善于利用乡规民约的正面作用。乡规民约作为乡民的社会行为规范,是实施自我教育、自我管理的一种有效形式,其在乡土社会具有较强的生命力。因此,发挥乡规民约的正面效用,从而对厚植村落文化,促进乡村内部和谐。

(三)增强文化资源认同,留住美丽乡村记忆

文化资源是人们生产和生活中所接触到的物质的和精神的内容,凝结着人们对乡村最原始的记忆,乡民对本土文化资源的自知和认同是文化自信的起点和来源。传统村落中的文化资源包括历史文化遗存、自然生态景观、人文历史建筑及传统工艺、技艺、民俗等。因此,增强对文化资源的认同,留住美丽乡村记忆是增强文化自信的需要,也是保护和传承传统村落文化的重要内容。

福建传统村落众多,特殊地理环境不仅孕育出了闽南文化、客家文化、畲族文化等多样地域文化,而且也有以泉州为起点的蓝色文化——“海丝文化”,也有红军入闽的红色文化和具有亚热带植被特色的绿色生态文化。因此,了解本土的文化资源,认同文化内涵才能有自觉保护的意识。首先,端正对本土文化的认知态度,要正确认识本土文化,客观看待外来文化。在全球化的今天,面对文化的交流和传播、碰撞与冲突的现象,我们应当以平等的态度对待,更要对我们本民族的文化保持加以重视。其次,通过各种宣传教育的方式,提高乡民对本土文化保护和传承的意识和自信。活化传统村落中优秀的文化元素,通过技术创新其表达方式,从而在保护传统村落文化过程中留住乡村记忆、勾起乡愁情怀。如福建乡土建筑、自然景观别具一格,闽南南靖土楼、云水谣等展现闽南建筑文化的特色,更凝聚美丽乡村记忆的载体。

(四)提高文化传承意识,强化农民主体地位

乡人即原住民是传统村落存在的主体力量,文化的保护和传承需要文化主体作为内在的动力。由于在城乡二元社会结构下,城乡文化发展不平衡及农村基础文化设施建设薄弱,农民对保护文化和传承文化主体意识不强。因此,提高传统村落经济发展水平,不断完善社会保障机制,加强公共文化服务体系建设,不仅在物质上利民,更要在精神上富民,强化农民作为文化传承的主体地位。

首先,提高农民文化传承的主体意识。提高其在传统村落文化保护的过程中,创造条件让当地居民以主人翁的态度,积极主动地、自觉地参与到传统村落的保护活动中来,强化农民主体地位,从而达到文化承继的效果。其次,增强对农民文化宣传教育的力度。教育培训的方式可以通过“学校+乡村”、“课堂教育宣讲会”等,进行文化保护的知识宣传,让村民认识到文化保护的重要性。最后,进一步完善农村公共文化服务设施建设[9]。充分发挥农村文化服务机构的效能,提高为民文化服务的能力,真实做到文化裕民。

(五)提升政府公信力,加强文化保护传承的制度保障

政府公信力事关政府形象和权威。福建传统村落文化的保护与传承需要人民群众的支持,建设具有高公信力、服务型的政府是确保各项保护政策、法律法规的落实的必要条件。以政府良好的公信力发挥其文化自信的引领作用,为文化的保护和传承提供有力支持。因此,维护、提升政府公信力,加强文化保护传承的制度保障,是福建传统村落文化保护的坚实后盾。

首先,建立农村公共文化服务的长效机制。村落文化的保护与发展离不开政府的支持,形成文化保护的长效机制,为村落文化保护提供有效的财力、物力等多方面的支持。其次,加强文化保护传承的制度保障。通过以立法的方式,为传统村落的空间物化资源提供强有力的保障。划定好重点保护的内容和保护标准,并立法监督。最后,建立传统村落保护动态监管信息系统[10]。对历史文化资源的保护状况和保护实施跟踪监测,使福建省传统村落保护工作走上依法管理的轨道。同时协调有关部门继续做好传统村落的申报工作,并加快历史建筑的调查、公布、建档、设立标志等,及时总结有关专项资金的使用情况,进一步规范传统村落保护与发展的管理。

福建传统村落文化的丰富多样,展现闽域传统村落独有的魅力。文化只有在不断地交流中才得以弘扬、传播,才能展现生命与活力。在文化自信的视域下,福建传统村落的文化保护需要一个增强文化自信的过程,只有重视文化自觉与自信,提高文化保护的意识,才会有实现文化保护与传承的目标。

[1]仇保兴.历史文化名镇名村保护的迫切性[J].中国名城,2011(2):4-7.

[2]邱汉周.闽东古村落风貌保护与文化传承研究[J].赤峰学院学报:哲学社会科学版,2015(6):51-53.

[3]王成,唐赛男,孙睿霖,等.论乡愁生态景观概念、内涵及其特征[J].中国城市林业,2015(3):63-67.

[4]孙玉芳.中国传统村落普查审定文化行为解读[J].天津大学学报:社会科学版,2014(3):271-274.

[5]林巧仙,李宝艳.文化自觉与社会主义强国建设[J].经济研究导刊,2014(21):276-278.

[6]杨泽明,陈钰业.文化自觉·文化自信·文化繁荣·文化自强——探寻中华文化发展的内在逻辑[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2013(5):131-137,146.

[7]周乾松.城镇化过程中加强传统村落保护的对策[J].城乡建设,2014(8):6-13.

[8]中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020).

[9]廉永生.农村公共文化服务体系文献研究综述[J].经济研究导刊,2013(2):22-23.

[10]王军,夏健.传统村落保护的动态监控体系建构研究[J].城市发展研究,2016(7):58-63.

TheProtectionandInheritanceofTraditionalVillageCultureinFujianfromthePerspectiveofCulturalConfidence

ZhouXiaoling,LiuShulan

(School of Marxism, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China)

The protection of traditional villages needs to be involved in the scope of culture, which requires cultural confidence. Cultural identity, cultural awareness and cultural confidence are the spiritual elements and internal support for protecting and inheriting the traditional village culture. In the perspective of cultural confidence, the paper elaborates the Fujian traditional village culture protection of the "three combination" results, obtains data through field research, analysis of the difficulties faced in cultural protection and the most fundamental reason is the lack of cultural confidence, and puts forward countermeasures for protection and inheritance of Fujian traditional village culture.

cultural confidence; Fujian; traditional village culture; protection and inheritance

2095-0365(2017)04-0035-07

G127

A

10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2017.04.06

2017-05-01

周小玲(1992-),女,硕士研究生,研究方向:马克思主义中国化。

2016年度福建省社科研究基地重大项目:文化自信视域下乡愁重构的困境及制度设计研究(2016JDZ048)的阶段性成果

本文信息:周小玲,刘淑兰.文化自信视域下福建传统村落文化的保护与传承 [J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(4):35-40,45.