任丘雾迷山组裂缝性碳酸盐岩油藏降压开采改善开发效果研究

2017-12-21喻高明刘保磊长江大学石油工程学院湖北武汉430100

喻高明,刘保磊 (长江大学石油工程学院,湖北 武汉430100)

许爱云 (中石油华北油田勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

唐灿 (长江大学石油工程学院,湖北 武汉430100)

张艺钟 (长江大学非常规油气中心,湖北 武汉430100)

张淑娟 (中石油华北油田勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

任丘雾迷山组裂缝性碳酸盐岩油藏降压开采改善开发效果研究

喻高明,刘保磊 (长江大学石油工程学院,湖北 武汉430100)

许爱云 (中石油华北油田勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

唐灿 (长江大学石油工程学院,湖北 武汉430100)

张艺钟 (长江大学非常规油气中心,湖北 武汉430100)

张淑娟 (中石油华北油田勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

裂缝性碳酸盐岩油气藏开发过程中,油井一旦见水便迅速水淹,缺少立竿见影的控水稳油方法和手段,这类油藏后期开采的难度极大。通过对雾迷山组裂缝性碳酸盐岩油藏油水井生产特征、产量变化规律及采取的降压开采方式生产动态进行分析,结合该类油藏的双重介质特征及油水井的开发规律,利用统计分析方法及数值模拟技术,评价了该油藏的开发效果,并提出了后期开发进一步深化挖潜的措施。研究认为采用继续注水同时适当提液的方式进行降压开采,可更好地把中、小缝洞及岩石系统的生产潜力进一步提升,抑制含水上升和产量递减,可进一步挖掘基质剩余油、提高原油最终水驱采收率。

裂缝性油藏;碳酸盐岩油藏;降压开采;数值模拟

任丘雾迷山组油藏位于冀中坳陷饶阳凹陷北部,由中元古界蓟县系雾迷山组碳酸盐岩地层组成,是我国最大的裂缝性、底水、块状、低饱和潜山油藏。油藏整体为一西陡东缓、北高南低的半背斜,内部被4条次一级断裂横切为呈雁行排列的4个山头,由南至北依次为任9、任7、任6和任11井山头;地层厚度2341m,自上而下共划分为10个油组。初期具有统一的油水界面和压力系统。裂缝性碳酸盐岩油藏有别于常规的双孔介质,在其独特的裂缝-基质系统中,裂缝系统除了是主要的渗流通道,更是重要的储油场所,但整体上呈现出裂缝低孔高渗、基质高孔低渗的双重介质特征。具有独特的生产开发特征:裂缝渗透率比基质渗透率高几个数量级;断层多,裂缝发育,断层封闭性差,储层结构复杂,非均质程度严重;注水开发难度大,稳油控水难度大;投产初期,油井未见水时,表现为高产稳产,但见水后,油井迅速水淹;且堵水效果作用有限、酸化效果欠佳,缺乏进一步增产的有效手段。因此,研究任丘潜山油藏开发特征及其规律,制定相应对策,有利于该油藏的持续有效开发。

1 开发概况

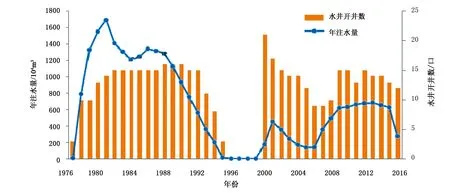

任丘雾迷山组油藏自1975年9月任4井投产以来至今已有40年的生产历史。截至2015年5月,历史上共投产油井301口。其中因不出油不出液关井7口,高含水关井7口,低效关井5口,转注水井18口,转观察井11口,计划关井37口,油井间开9口,因其他原因关停井29口[1]。油藏自正式投产以来,产油量在1978年达到巅峰;经过2年高产稳产后产量快速下降,进入产量快速递减阶段。在1986年进行了以裂缝堵水为主的油井措施,生产压差增大,开采方式由自喷逐渐转变为以抽油为主;1988年由于含水率急剧上升,整体进入产油缓慢递减阶段。综合考虑产油量(或采油速度)和含水变化,将其开发过程划分为产量上升(投产)、高产稳产、产量迅速下降和低速缓慢递减4个阶段,自1986年左右,油藏含水率快速上升,原油产量急剧下降,目前处于低产缓慢递减的开发后期(图1)[2~7]。

图1 任丘雾迷山组油藏开发概况

2 油井生产特征分析

2.1 油井初期生产特征

根据301口油井投产初期的生产情况对该区油井的初期产量进行分析,初期平均日产油285.91t,平均日产液311.06t,平均含水率25.18%。

初期产量在15~50t/d的油井有47口,占油井总数的15.61%,平均单井日产油29.47t,平均单井日产液61.89t,平均含水率41.72%;初期产量在50~100t/d的油井有48口,占油井总数的15.95%,平均单井日产油71.38t,平均单井日产液112.66t,平均含水率27.47%;初期产量在500~1000t/d的油井有13口,占油井总数的4.32%,平均单井日产油629.53t,平均单井日产液634.30t,平均含水率0.54%;初期产量1000~3500t/d的油井有21口,占油井总数的6%,平均单井日产油2046.26t,平均单井日产液2050.15t,平均含水率0.18%。大部分油井的初期产量在100~500t/d,共有油井123口,占总数的40.86%,平均单井日产油242.02t,平均单井日产液253.93t,平均含水率5.33%;初期产量小于15t/d的油井有49口,占油井总数的16.28%,平均单井日产油6.58t,平均单井日产液56.74t,平均含水率74.16%[8~11]。

可见,油田开发初期,油井产量与产液正相关,与含水率负相关,由此推测,较低的产液量与较高的初期含水率均是导致油井前期产量较低的直接原因。

按照油井投产初期产能的划分标准,可以看出不同生产阶段不同产量标准的油井数变化很大,在油田高产稳产阶段之前,高产井(日产油100t左右)数量多、产量大;高产稳产阶段后高产井数急剧减少(表1)。

2.2 油井目前生产特征

根据任丘潜山油藏2015年5月的产量分级统计结果,目前生产的176口油井中,产量大于15t/d的只有2口,占总井数的1.15%,平均单井日产油16.29t,平均单井日产液225.6t,平均含水率92.60%;产量为10~15t/d的油井5口,占总井数的2.87%,平均单井日产油11.58t,平均单井日产液198.09t,平均含水率93.31%;产量为5~10t/d的油井22口,占总井数的12.64%,平均单井日产油6.79t,平均单井日产液137.63t,平均含水率93.0%;产量小于5t/d的低产井井数比例最高,有147口,占总井数的84.84%,平均单井日产油1.98t,平均单井日产液79.58t,平均含水率96.21%。与初期相比,平均单井日产量急剧下降,平均含水率急剧上升,油田已呈现水淹特征。

表1 任丘潜山油藏不同生产阶段油井初期产能统计表

3 注水开发特征分析

该油藏日注水量大于2500m3的井占8.33%,平均单井日注2996.09m3,平均日注强度较高;日注水量小于2000m3的井占41.67%,平均单井日注1154.46m3。日注水量处于2000~2500m3之间的井占50%,平均日注2225.61m3,但平均日注强度较低。截至2015年5月,目标区块平均单井日注水量为1843.51m3(表2、表3)。

表2 注水井日注能力分析表

表3 注水井注水强度统计表

油藏主要采取了早期注水、保压开采的方式。于1975年投产,1976年开始注水,初期地层压力保持良好。1986年采取大面积油井裂缝堵水措施,油井生产压差变大,由自喷逐渐转为机械抽油,与此同时,区块平均油井动液面自1977年的293m下降到441m左右;1994年4月,油藏全部停注,开始了全面降压开采。至1999年恢复注水时,油井地层压力下降到25.28MPa,与原始地层压力(32.56MPa)相比,压降高达7.28MPa,而该时动液面深度为755m左右(图2)。

图2 任丘雾迷山组油藏历年注水情况

1977年以前主要依靠天然能量开采,没有及时注水补充能量,地层压力下降快,故累计亏空逐渐增大。1977年之后开始注水,补充地层能量,地层压力逐渐恢复,1981年至1992年出现负亏空。累计注入量是始终小于累计产液量的,而且1986年以前,油井地层压力与原始地层压力基本相近,说明初期油藏能量充足,压力恢复迅速。随着油藏压力下降采油速度也迅速下降。油井地层压力在1975年刚开始投入开发时下降速度快,在1975年12月注水后开始回升,地层压力恢复快。地层压力恢复后,1980年至1985年采油速度下降的趋势因各类综合调整措施的实施而有所改善,1986年以后,油井产油量迅速下降,含水率上升(图1),油井地层压力开始下降(图3)。

图3 油藏平均地层压力与累计亏空关系图

综合分析认为,投产阶段油藏能量充足(主要是油藏的弹性能量及边底水能量),单井产能高,初期产量递增快,但时间短,采出程度低;1986年起,油层压力下降,裂缝宽度变小,渗透率下降,油井产能随油藏压力、裂缝渗透率的减少而减小,产量递减快,生产压差增大。对裂缝性碳酸盐岩底水油藏而言,随着不断开采,底水由于生产压差的作用不断向上锥进,直至突破井底,此时生产压差已经增大到一定程度,使得油井附近水锥严重,最终影响产油量与采收率。1994年至1999年,油田停止注水实施降压开采的增产措施,产液量有所上升,含水率有所下降,说明降压开采是有效果的(图4)。针对该油藏优选降压开采方案,并确定合理的降压速度和降压界限是下一步油藏开发的关键[12]。

图4 油藏平均地层压力、采油速度变化图

4 降压开采效果评价

4.1 降压开采

利用岩石及流体的弹性能量采出部分剩余原油、提高采收率是降压开采的核心思想。“水淹区块中的油在岩石压缩和液体膨胀的共同作用下自岩块进入裂缝,然后在重力作用下向油藏顶部聚集而被采出”这个过程中同时不断进行着人工驱动向天然驱动转化、岩块自吸排油、弹性排油的动态过程。任丘雾迷山组油藏压力水平较高,进行降压开采试验前,油藏总压降为2.78MPa,压力水平为91.6%,地层能量较为充足,任丘雾迷山组油藏为范围较大、能满足低速开采要求的有限的边底水体所包围,降压开采过程中边底水可入侵,补充油藏能量;岩块中含有较多的剩余油,根据取心观察、岩心分析试验、开发动态分析和剩余油分布研究结果,在岩块系统以及裂缝系统的部分中小缝洞里含有较多的剩余油,这是进行降压开采试验的物质基础。

4.2 降压开采现场效果评价

油藏总压降由2.78MPa到7.72MPa,阶段压降4.94MPa,较大幅度地控制了注水量和注采比,地层压力明显下降,改变了裂缝系统内驱油状况,提高了波及程度和驱油效率,使油藏开发效果得到改善,油藏自然产量递减速度明显减缓,分别由降压前的2.74%减缓至1%左右:①自然产量递减速度明显减缓,降压前产量月递减2.74%,降压后是1%,少递减96.8×104t;②含水上升速度明显减缓,自然产水量降压前是0.32%,降压后是0.01%,少产水136.3×104m3;③天然驱动与人工驱动的转化配合,使底水入侵量增加5207×104m3,注水量减少3059×104m3;④有效减缓油水界面上升速度,开采前月上升速度是0.71m,降压开采后稳定;⑤提高水驱波及程度,增加水驱可采储量117×104t,水驱采收率提高0.3l%。

4.3 降压开采产量预测

建立目标油藏数值模型,并进行历史拟合,在历史拟合的基础上以油藏实际采用降压开采的时刻为时间节点,继续注水,适当提高液量,对比不同降压速度(分别提液1.5倍,1.8倍,2.0倍,2.3倍,2.5倍)下的开发效果,结果见表4。

表4 预测10年后的开发指标

结果表明,继续注水生产,通过提高液量的方式实现降压开采的目的,仍可发挥岩石和流体的弹性作用,但产水量明显增加。随着提液幅度的增加,压力下降速度变快,含水率相对增长较快,阶段产油量逐渐递增,当提液量提至原产液量的2.3倍时,增幅达到最大,继续提液,增油量减少,不利于生产开发。

5 结论与认识

1)采用降压开采的方式,利用天然驱动和人工驱动方式的交替配合,打破目前高含水率下地下油水分布状态,使得裂缝产生差异性闭合,降低裂缝导流能力,抑制和干扰裂缝系统出油的同时尽力发挥岩块系统的产油能力,以达到提高最终采收率的目标。

2)采用继续注水同时适当提液的方式进行降压开采。适当进行人工注水,以补充天然能量的不足,将地层压力保持在一个较低的水平,既能保证油井不会因为地层压力过低而生产异常,也能发挥岩石和流体的弹性作用,发挥了中、小缝洞及岩块系统的生产潜力,达到改善开发效果的作用。

[1]廉培庆,程林松,刘丽芳. 裂缝性碳酸盐岩油藏相对渗透率曲线[J]. 石油学报,2011,32(6):1026~1030.

[2]李康. 堵驱技术在任丘油田高含水开发后期的应用研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2011.

[3]李静. 任丘潜山型碳酸盐岩储层微观分析及裂缝预测研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2011.

[4]张淑娟,刘大听,杨玉祥. 任丘潜山油藏剩余油分布模式及挖潜方向[J]. 石油地质与工程,2007,21(5):50~54.

[5]刘大听,张淑娟. 任丘碳酸盐岩潜山油藏剩余油分布研究[J]. 油气地质与采收率,2003,10(2):46~47.

[6]刘大听,张淑娟,童亨茂. 任丘潜山油藏裂缝预测及剩余油分布研究[J]. 石油学报,2001,22(4):49~54.

[7]张淑娟,罗永胜,张亚娟,等. 任丘潜山油藏剩余油分布及潜力分析[J]. 油气采收率技术,2000,7(1):42~46,69.

[8]田平,许爱云,张旭,等. 任丘油田开发后期不稳定注水开采效果评价[J]. 石油学报,1999,20(1):46~50.

[9]张学臣,袁建国,于俊吉. 任丘雾迷山组油藏降压开采试验[J]. 石油勘探与开发,1998,25(3):96~98.

[10] 张学臣.任丘潜山油藏高含水期的堵水实践与认识[J]. 油气采收率技术,1997,4(2):41~46.

[11] 张善成,黄瑛,季平. 对任丘潜山剩余油分布的新认识[J]. 油气采收率技术,1997,4(1):52~55,78.

[12] 尹定,孙月明. 任丘碳酸盐岩油藏的合理采油速度和井网密度研究[J]. 石油学报,1981,2(3):55~62.

2017-02-10

喻高明(1965-),男,博士,教授,博士生导师,现主要从事油气田开发的教学与科研工作,ygm1210@vip.sina.com。

[引著格式]喻高明,刘保磊,许爱云,等.任丘雾迷山组裂缝性碳酸盐岩油藏降压开采改善开发效果研究[J].长江大学学报(自科版), 2017,14(23):70~75.

TE344

A

1673-1409(2017)23-0070-06

[编辑] 黄鹂