缅甸伊洛瓦底盆地D区块P-1油气藏特征及其成因分析

2017-12-21赵明

赵明

(中石化江汉油田分公司勘探开发研究院,湖北 武汉 430223)

缅甸伊洛瓦底盆地D区块P-1油气藏特征及其成因分析

赵明

(中石化江汉油田分公司勘探开发研究院,湖北 武汉 430223)

利用有机地化方法研究缅甸伊洛瓦底盆地D区块P-1油气藏产出的原油和天然气的性质及其成因。原油具高密度、高黏度、高含蜡量和高凝固点的特点;族组分具有高饱和烃、高饱芳比、低非烃和沥青质的特征;正构烷烃受轻烃含量影响较大,具有姥鲛烷优势,甾烷C27-C29ααα(20R)分布指示母源为Ⅱ2~Ⅲ型干酪根。天然气为Ⅲ型干酪根形成的煤成气。油气是在异常高压条件下由成熟的煤系腐殖型母质为主形成的高蜡凝析气藏。由于反凝析作用,随着轻烃组分不同程度散失,原油的物理化学性质发生明显改变。

伊洛瓦底盆地;D区块;高蜡凝析气藏;油气藏特征;油气成因

1 地质背景

伊洛瓦底盆地位于印缅山脉和中缅山脉之间的中央低地,处于钦敦江、伊洛瓦底江流域。伊洛瓦底盆地可分为3个二级构造单元:西部深坳、中部隆起和东部浅坳。D区块位于伊洛瓦底盆地西部深坳带的钦敦凹陷和沙林凹陷之间的凸起上,构造带表现为东西走向,呈现“四隆二凹一斜坡”的格局,“隔挡式”排列,具有狭窄的背斜与宽缓的向斜[1]。盆地充填主要由晚白垩统-古近系碎屑岩构成,区内钻井揭示的地层主要为始新统蓬当组、塔本组和提林组。其中塔本组为主要勘探目的层,含有2种类型的烃源岩,其上段为Ⅲ型母质的煤系烃源岩,下段为Ⅱ2型母质的暗色泥岩烃源岩,处于未成熟-成熟演化阶段。塔本组具有三角洲前缘亚相的有利生储盖组合,发现有P-1油气藏,试油获得了工业油气流[2]。

P-1油气藏内同一口井相同层位所取的原油样品不仅存在色泽多样,物理性质差异大,地化资料显示成熟度分布范围广,饱和烃含量差异较大,且伴生的天然气的成因类型也比较复杂。因此,有必要对油气的性质进行分析,找出造成油气性质差异的原因,并论述油气来源。

2 原油和天然气特征

2.1 原油物理性质

P-1油气藏原油主要分布于塔本组。原油(除降解油外)密度值在0.769~0.885g/cm3之间,黏度在0.91~12.7mm2/s,含蜡量在0.7%~25.4%,总体属于高含蜡的挥发油-轻质油(表1)。

原油颜色多种多样。同一个构造,同一口井的不同层位乃至同一层位获得的原油颜色,从透明的淡白色、橙色、橙红色,半透明的淡黄色、深灰色,到不透明的深绿色、浅褐色,深褐色,甚至黑色均有出现(图1)。

图1 P-1油气藏原油颜色图片

2.2 原油族组成

D区块不同地区,不同层位,相同层位的深、浅层原油族组成变化较大,饱和烃质量分数为2.7%~85.2%,芳烃为0.2%~49.1%,非烃为0.7%~13.2%,沥青质为0.19%~14.5%(表1)。总体上表现为高饱和烃含量(质量分数一般大于60%),高饱芳比,低非烃和沥青质(质量分数一般小于4%)的组成特征。

2.3 原油族组分碳同位素

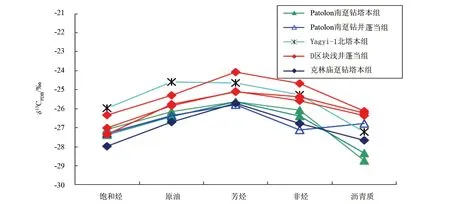

通常情况下,原油及族组分的碳同位素值具有δ13C(饱和烃)<δ13C(原油)<δ13C(芳烃)<δ13C(非烃)<δ13C(沥青质)的正常同位素分布序列[3]。区内原油及族组成具有δ13C(饱和烃)<δ13C(原油)<δ13C(芳烃)>δ13C(非烃)>δ13C(沥青质)的特点,原油的非烃和沥青质同位素组成发生倒转。

一般情况下,煤成凝析油δ13C凝析油>-28 ‰,δ13C(饱和烃)>-29.5 ‰,δ13C(芳烃)>-27.5‰。区内的大部分原油及其中的饱和烃、芳烃碳同位素值都偏重,表现为煤系烃源岩生成的凝析油特性,只有极少量原油碳同位素值表现为正常油的特点(图2)。

图2 D区块原油组分同位素分布图

2.4 原油轻烃特征

区内原油轻烃中C6系列化合物三角图C6环烷烃相对含量为50%~75%,C6链烷烃20%~40%,苯含量在10%~25%(图3),数据点明显偏向于环烷烃,具有煤系源岩生成的油的特点。C7系列轻烃也表现为相似的特点(图4)。

图3 P-1油气藏原油轻烃C6组成三角图 图4 P-1油气藏原油轻烃C7组成三角图

利用庚烷值与异庚烷值划分原油的成熟度,据王培荣等[4]对我国主要的沉积盆地研究提出了原油轻烃庚烷值与异庚烷值判别成熟度的标准(图5)。区内原油轻烃的庚烷值4.37~11.7,异庚烷值0.57~0.9,为低成熟原油。

图5 P-1油气藏原油轻烃庚烷与异庚烷的成熟度划分图

2.5 原油色谱质谱特征

P-1油气藏原油饱和烃色谱分析表明,正构烷烃碳数分布范围一般在C11~C34之间(图6)。Patolon-1井DST1-1测试分析样品碳数分布范围较窄,碳数在C12~C29、C31之间。从C17以后的高碳数正烷烃分布十分类似,峰高迅速下降,无奇偶优势。

图6 Patolon-1井原油饱和烃色谱图 图7 P-1油气藏浅层原油饱和烃色谱图

原油具有明显的姥鲛烷优势,Pr/Ph一般4.8~9,Pr/nC17大于1,Ph/nC18小于1,具有煤型油特征[5]。原油甾烷C27、C28、C29ααα(20R)在谱图上主要呈不对称的“V”形分布,其中C27规则甾烷组分在26%~47%之间,C29规则甾烷在30%~53%之间,属于以Ⅱ2~Ⅲ型干酪根为主的母质类型[5]。

原油C2920S/(20S+20R)值基本大于0.4,属于成熟-高成熟的原油(图8),说明原油来自于成熟的烃源岩。

图8 P-1油气藏塔本组原油C29甾烷异构体成熟度划分图

2.6 天然气特征

天然气中CH4体积分数在80.19%~97.71%之间,C2H6以上重烃体积分数较低,基本在5%以下,非烃气体中CO2和N2体积分数较低。气样的干燥系数都比较高,在0.83~0.99之间,平均为0.95,说明绝大部分样品为干气,只有极少数样品为湿气。iC4/nC4大于0.85,说明生气烃源岩有机质以Ⅲ型有机质为主。

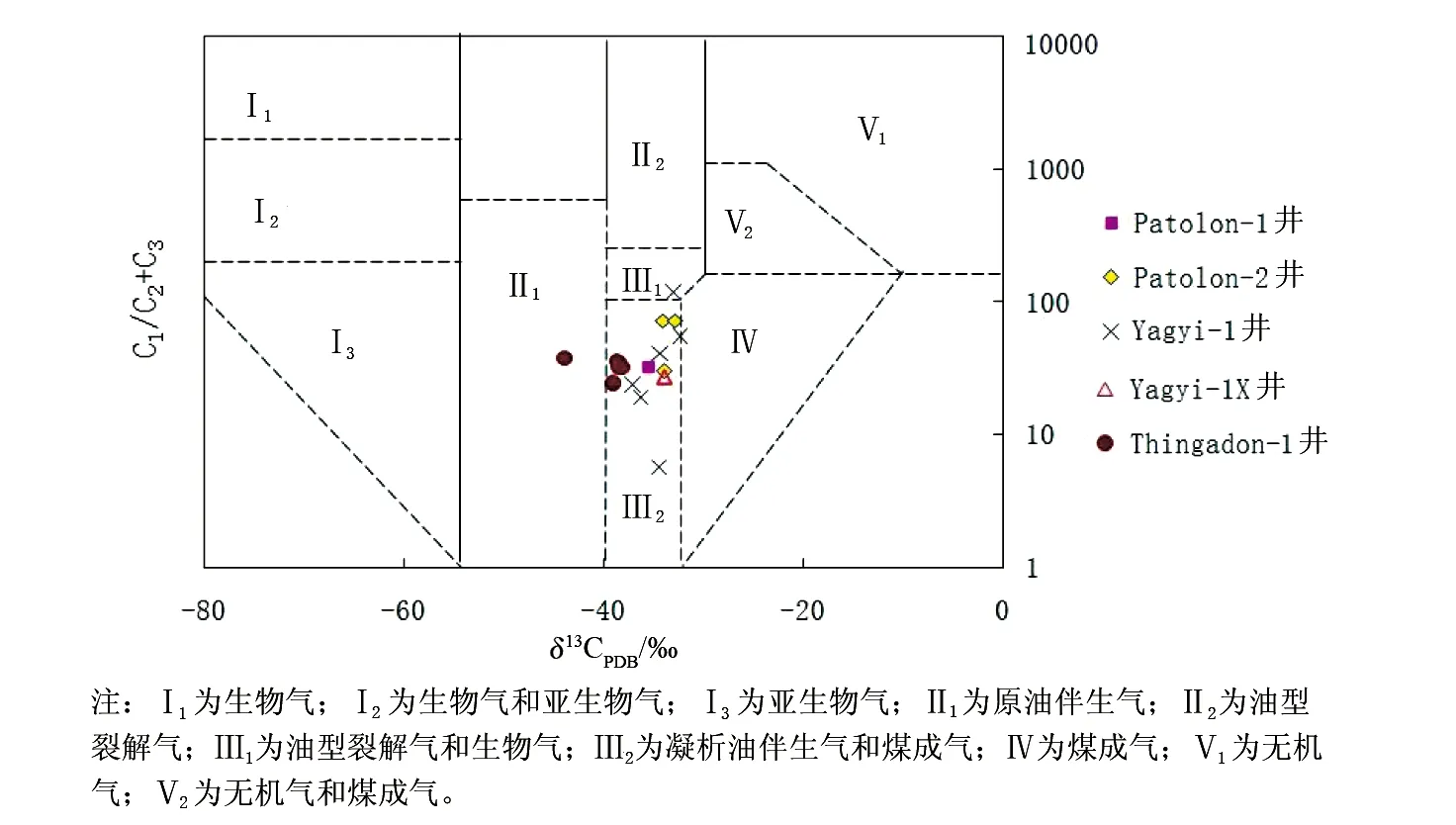

根据戴金星[6]的C1/C2+3-δ13C1分类图版(图9),区内天然气主要为凝析油伴生气和煤成气,仅个别样品为油型裂解气和生物气、原油伴生气。天然气甲烷及其同系物δ13C1值根据戴金星及其他学者所建立的分类标准表明,区内天然气类型主要为煤成气,并含有部分混合型天然气[1]。采用适用于煤型气的公式计算出区内天然气的镜质体反射率(Ro)值介于0.65~1.25之间,属成熟演化阶段。认为天然气主要来自于塔本组上段成熟的煤系烃源岩。

图9 研究区天然气成因判识(底图据文献[6])

3 油气性质变化原因及来源分析

3.1 轻烃组分的变化是造成原油物性改变的主要原因

Patolon-1井DST1-11(2381.5m)和DST1-12(2401.4m)样品的高压物性分析表明,地下烃类系统为露点系统,在等温条件下出现了反凝析现象,判定油气藏为凝析气藏,用气油比判断法、地层流体组分的组合判断法进一步确定P-1油气藏属于不带油环的凝析气藏[7]。

根据前文分析油气都具有腐殖型有机质成因的特点。天然气和凝析油为煤成型(Ⅲ型干酪根),而正常油具有偏腐殖型(Ⅱ2型干酪根)特点。偏腐殖型的成熟混合型母质能形成含有高蜡凝析油的凝析气藏,高蜡凝析油具有密度较大、高含蜡量和高凝固点,并且含有少量的胶质-沥青质,地表原油可呈褐色、黑色[8]。由于地下的异常高压的作用[9],大量石蜡烃和一些胶质-沥青质溶解于天然气或轻烃中,在地下呈现单一气态。凝析气藏具有高气油比,伴生气体多为干气,凝析油含量较低(<100g/m3)。

综合考虑区内的构造和地化多种因素,在同一Patolon构造相邻的两个圈闭(P-1、P-2)、同一产层中出现各种原油的原因,是因为区内井下主要为高蜡凝析油和正常油的混源油,也有少量正常油。凝析油中轻烃所占比例可高达50%左右,这些轻烃不仅是原油中重要的组成,而且是重要的溶剂。任何轻烃含量的变化都会导致原油性质的改变。对于高蜡凝析油,轻质组分的减少造成的影响远远大于常规原油,按照轻质组分减少的程度不同,原油的性质就会发生相应的变化。

3.2 取样条件的差异造成原油物性变化及色谱图的差异

由于取样的压力低于凝析油气藏的露点压力,取出来的油样和气样并不能代表地层样品。在Patolon-1井、Patolon-2井和Patolon-2st井每次测试和取样方式都有所不同:有时是井口直接取样,原油甚至与泥浆或水混合;有时是在分离器中或油罐(0.1MPa) 中取样,原油均为脱气原油(表1);另外,取样后带回国分析,长时间置放,密封不好,都会造成轻组分的挥发。随着轻质组分的减少,原油从低密度、低黏度、强挥发、易流动的液态到高密度、高黏度、挥发性弱、不易流动的胶状油,甚至固态的变化。在烃类组成(色谱图)上也有明显的变化,不能简单地根据色谱特征来进行油源对比。

3.3 油气运移分馏作用也造成同源的原油性质的改变

运移分馏作用也会导致同一来源的原油化学组成上的差异,如饱和烃/芳烃比值,甾烷分子参数的变化,原油碳同位素变重1‰等[10],因此,同一油藏不同深度的原油会有性质差异,浅层为凝析油,深层为高蜡油。

原油的颜色主要取决于胶质-沥青质的含量,高分子量的烃类(蜡)只带有浅黄色,低分子量胶质为浅色,高分子量的胶质为红色;有些原油带绿色,可能在胶质中存在六环或更多环分子;沥青质则是黑色,呈胶体状分散在石油中。原油中轻质组分(轻烃)减少,重烃组分(蜡质)、胶质-沥青质相对含量不断的增加,甚至发生沉淀后,原油的密度和黏度不断增大,原油的颜色也随之从透明的淡黄色、橙色到不透明的深褐色、黑色。

研究区原油族组分碳同位素发生倒转的现象,是因为区内不同性质原油相互混合,才会形成非烃与沥青质碳同位素倒转的特征。

3.4 重烃指标计算的原油成熟度更接近于实际情况

关于原油成熟度的研究表明,该种原油“较重”和“较轻”组分的成熟度不一致的原因,可能与原油蚀变或混源有关[4,11,12]。当油藏发生蒸发分馏时,其残留油中的正、异庚烷值会下降, 下降程度随分馏效应的强弱不同而有所差别, 原油会出现“较轻”组分成熟度不高的假象。由于区内原油主要为混合油,且轻烃发生了不同程度的散失,导致轻烃的成熟度偏低,所以选取重组分生物标志化合物参数计算的成熟度更为合理,即区内原油为成熟油。

区内油气均处于成熟演化阶段,母质类型为Ⅱ2~Ⅲ型干酪根,凝析油与塔本组上段煤系烃源岩亲缘关系密切,正常油与塔本组下段暗色泥岩亲缘关系密切,由于区内塔本组上段煤系地层处于未成熟-低成熟演化阶段,推测油气主要来自钦敦凹陷和沙林凹陷内的塔本组成熟烃源岩。

4 结论

1)D区块原油属于高含蜡的凝析油与正常油的混合油,且凝析油的主要组分为轻烃。天然气主要为干气,CH4体积分数95%左右,同位素较重,位于成熟演化阶段,为腐殖型的凝析气。

2)原油性质差异的主要原因不是源岩,而是反凝析作用、运移分异、测试和取样条件。由于凝析油中富含轻质组分,因此,任何因素造成轻质组分的减少,都会改变原油,特别是高蜡凝析油的物理化学性质。按照轻质组分减少的程度不同,原油的性质就会发生相应的变化。这种变化同时影响了原油的生标参数。

3)区内油气与塔本组烃源岩在有机质类型和成因类型方面均较为符合,判断油气来自于成熟的塔本组烃源岩。

[1]王振奇,张樱,黎兵.东南亚某区块天然气成因分析及气源对比[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2013,35(3):1~5.

[2]周新科.缅甸伊洛瓦底盆地D区块石油地质特征与勘探前景[J].江汉石油职工大学学报,2009,22(2):19~22.

[3]季东,关平,肖玉雄,等.原油极性分离法及其对解释原油碳同位素特征的作用[J].天然气地球科学,2007,18(3):447~453.

[4]王培荣,徐冠军,张大江,等.常用轻烃参数正、异庚烷值应用中的问题[J].石油勘探与开发,2010,37(1):121~128.

[5]惠荣耀,张继忠,孟伟祥,等.准噶尔盆地南缘煤成油的地球化学特征[J].沉积学报,1990,8(1):29~35.

[6]戴金星.各类烷烃气的鉴别[J].中国科学(B辑),1992,22(2):185~193.

[7]朱慧.缅甸D区块Patolon-1构造凝析气藏判断方法[J].江汉石油职工大学学报,2014,27(4):7~9.

[8]张枝焕,黄志龙,张振英,等,吐哈盆地西部地区高蜡凝析油和轻质油的地球化学特征及成因分析[J].地质学报,2004,6(4):551~559.

[9]陈辉,李仲东,过敏.缅甸D区块超压与油气成藏[J].天然气技术与经济,2014,8(2):22~26.

[10]王东良,李勇,敬兵.塔里木盆地柯克亚地区原油差异与成因分析[J].石油实验地质,2007,29(2):192~198.

[11] Thompson K F M. Fractionated aromatic petroleum and the generation of gas-condensates[J]. Organic Geochemistry, 1987, 11(6):573~590.

[12] Thompson K F M. Gas-condensates migration and oil fractionation in deltaic systems[J]. Marine and Petroleum Geology,1988,5(3):237~246.

2017-01-22

赵明(1986-),女,硕士,工程师,现从事油气勘探研究工作,amanda_freedom@163.com。

[引著格式]赵明.缅甸伊洛瓦底盆地D区块P-1油气藏特征及其成因分析[J].长江大学学报(自科版), 2017,14(23):1~7.

TE122.1

A

1673-1409(2017)23-0001-07

[编辑] 宋换新