禹门口泉岩溶水系统特征研究

2017-12-20

(山西省第二地质工程勘察院,山西 侯马 043011)

禹门口泉岩溶水系统特征研究

刘永贵

(山西省第二地质工程勘察院,山西 侯马 043011)

禹门口泉是河津市境内最大的岩溶泉,本文据近年来该区域岩溶水井施工和岩溶水供水水源地建设方面的地质、水文地质资料,对禹门口泉的系统边界及水文地质性质进行了确定,明确了以禹门口~上炭峪褶断带为界,将禹门口泉岩溶水划分为西坡子系统和西硙口子系统,研究发现两个子系统的含水层位、岩溶水水化学含量及地下水流场均存在较大差别。同时对泉域岩溶水的循环条件和水质、水量动态特征进行分析,结果显示:目前禹门口泉岩溶水水质虽然较为优良,但主要化学组分有逐渐增大的趋势并个别指标偶有超标现象,其原因是泉域特定的“单斜逆置型”模式条件下遮马峪碳酸盐岩渗漏段上游采煤活动所致,研究结果为合理开发利用禹门口泉岩溶水资源提供了科学依据。

禹门口泉;岩溶水系统;褶断带

禹门口泉是河津市境内最大的岩溶泉,因其出露于禹门口黄河河床中,常年被河水淹没而不被人们关注。虽然早在1988年便提交了《山西省河津县禹门口岩溶水供水水文地质详查报告》,但由于当时详查工作局限于泉口附近,泉域上游补给迳流区岩溶水水文地质资料的缺乏,使得对岩溶水系统特征的掌握不是十分准确。自上世纪八十年代起,随着上游煤炭资源的大量开采,及电力和煤化工企业的蓬勃发展,当地对水资源的需求亦逐年增加。为解决生产及生活用水,西坡~管头煤矿开采区先后施工了数十眼岩溶水开采井,这些资料为掌握禹门口泉域岩溶水水文地质条件奠定了基础。与此同时,由于禹门口泉岩溶水在排泄区富水性强、单井涌水量大且水质优良,近年来已成为附近数万居民的饮用水水源。本文通过系统分析研究当地地质、水文地质及岩溶地质资料,总结禹门口泉的岩溶水系统特征,为合理开发利用禹门口泉岩溶水资源提供参考。

1 研究区概况

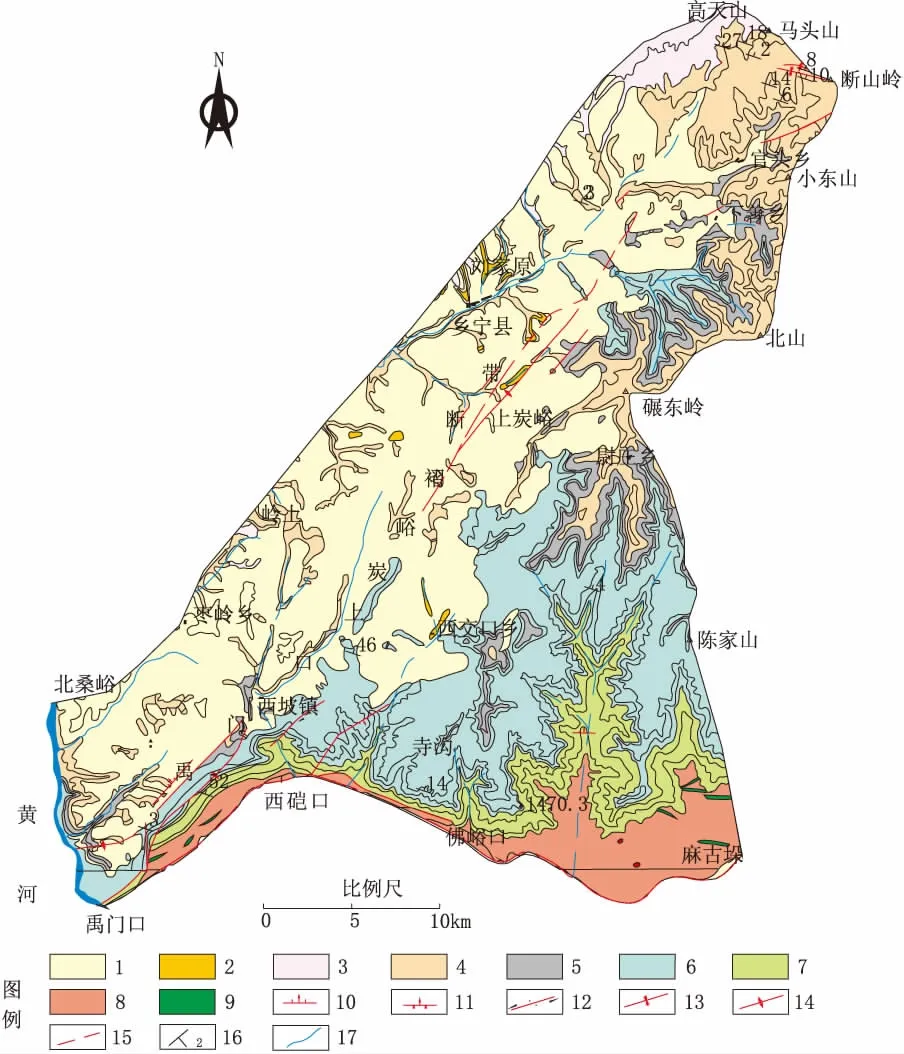

研究区位于吕梁山最南端,地形总体趋势为东北高西南低,禹门口为最低点。研究区范围西起禹门口黄河东岸(图1),东至陈家山~碾东岭~北山~断山岭一线;南起吕梁山山前,北至天高山~马头山一线,面积约1 100 km2。区内寒武系、奥陶系碳酸盐岩广泛分布,其中东南部直接裸露,而西北部多被石炭系、二叠系覆盖。太古界涑水群变质岩为区域隔水底板。

本区位于鄂尔多斯断块的东南侧,处于关王庙东北向褶带内。在关王庙东北向褶带中,尤以禹门口~上炭峪褶断带表现突出。该褶断带自西南端的禹门口起,向北东经西坡东至东北端的上炭峪一带,全长50 km,宽2 km,受影响的地层有寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系[1]。主要断裂有干泥坪~上炭峪断层、金桥沟逆断层,褶皱有西坡东背斜、上炭峪背斜等,总体走向NE45°。

禹门口泉出露于禹门口附近黄河河床中,由泉群形式排出,早期最高出露高程381 m,泉水流量1.53 m3/s[2]。从上世纪八十年代起,泉水出露高程有一定幅度的下降,仅在枯水期河水位最低时偶见显示,1988年1月5日~1月22日禹门口附近K3孔在抽水试验期间,测得禹门口大桥下黄河最低水位379.31 m,而此时禹门口泉还未在附近出露,足可证明此时泉水出露高程较早期的出露高程至少降低了2 m。

研究区地处黄土高原,属半干旱大陆性季风型气候。年平均气温9.9℃,最高35℃,最低-19.8℃。多年平均降水量为567.2 mm,最大年降水量767.4 mm(2003年),最小年降水量385.4 mm(2004年)。降水量年内分配不均匀,主要集中在六、七、八三个月。最大年蒸发量2 346.4 mm,最大冻土深度61 cm。全年风向夏季多南风,冬季多西北风。

2 禹门口泉岩溶水系统的边界及水文地质性质

岩溶水系统实际上就是相对独立循环的岩溶地下水汇集体,其不仅具有明确的边界,同时还具有连续的岩溶含水层和统一的岩溶地下水流场[3]。基于这些因素考虑,禹门口泉岩溶水系统的边界,根据地形和地质构造条件确定如下:

南部边界:为吕梁山南侧山前地段。自禹门口东2 km起向东经西硙口、佛峪口直至稷山县山底村、麻古垛村一带,全长39 km左右。由于构造作用,太古界涑水群变质岩在山前翘起,地层向北西倾斜,下寒武紫色页岩抬升至半山坡,形成天然的阻水屏障阻碍了岩溶水向南迳流,为固定隔水边界。

1.第四系 2.第三系3.三叠系 4.二叠系 5.石炭系 6.奥陶系 7.寒武系8.太古界 9.侵入岩 10. 正断层 11.逆断层 12.平移断层 13.背斜 14.向斜 15.隐伏断层 16.地层产状 17.水系

图1研究区地质简图

东部及东北部边界:为地下分水岭边界,应与地表分水岭一致。其中陈家山~碾东岭一线,大体呈南北走向,之后转向东北沿地表分水岭经北山、小东山、断山岭至马头山,长约58 km。边界以东为龙子祠岩溶水系统,边界以西为禹门口泉岩溶水系统,依据是其东侧的马匹峪内,近些年施工了3眼岩溶水井:安汾水井水位标高780 m、东沟村水井水位标高789 m、康家坪村水井水位标高814 m,3井确定的地下水流向为东北,显然该3井已属龙子祠泉域。

西北部边界:为滞流性隔水边界。北起马头山~天高山向西南经刘家原、岭上、枣岭乡至黄河岸边,长约60 km。该边界以西以北岩溶地下水埋藏较深,循环条件极差,致使溶解性总固体、总硬度、硫酸盐和水温均明显增高。如泉域北侧靠近黄河的老君庙水井,溶解性总固体10 524.7 mg/L,总硬度2 628.36 mg/L,硫酸盐2 522.54 mg/L,氯化物4 154.03 mg/L,氟化物3.04 mg/L,水温31℃。

西部及西南部边界:为潜流边界。由于山前断层和松散层的存在,浅部岩溶水遇阻而排出形成禹门口泉。多数情况下黄河水位高于岩溶泉出露位置,特别是在汛期,由于河水位的抬高,岩溶水还可接受河水的补给。对于深部岩溶水而言,岩溶水将通过松散层向下游潜流。由禹门口向东约2 km范围内,因寒武系张夏组与山前洪积扇松散层直接接触,岩溶水亦可向禹门口冲洪积扇松散层潜流。

由上述边界构成的禹门口泉岩溶水系统总面积约1 100 km2。

3 禹门口泉岩溶含水系统特征

3.1 子系统的划分

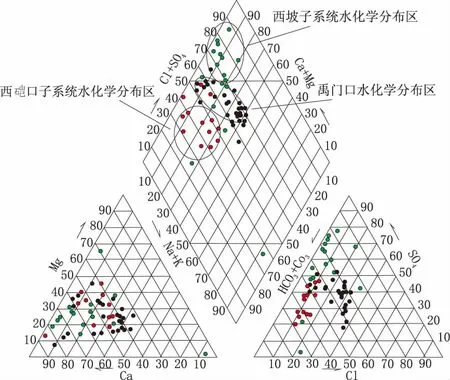

禹门口泉岩溶水系统由两个子系统组成,即西硙口子系统和西坡子系统。子系统界线主要为禹门口~上炭峪褶断带,只是在北部由凤凰岭~碾东岭间的地表分水岭组成。由于禹门口~上炭峪褶断带的存在,两侧的岩溶地下水不仅具有独立的流场(图2),而且其它特征也存在明显差异(表1)。

1. 等水位线及水位标高 2.钻孔编号及水位标高 3.隔水边界 4.滞流性边界 5.子系统界线 6.分水岭边界 7.潜流边界 8.地下水流向 9.正断层 10.逆断层 11.平移断层 12.背斜 13.向斜 14.隐伏断层 15.水系

图2 岩溶地下水等水位线图表1 褶断带两侧岩溶地下水特征对比表

在水化学三线图上,不同区域岩溶地下水水质均有其特定的分布范围,禹门口岩溶水水化学分布区介于两个子系统水化学分布区之间,说明是二者混合的结果(图3)。

图3 水化学piper三线图

3.2 系统含水层及隔水层

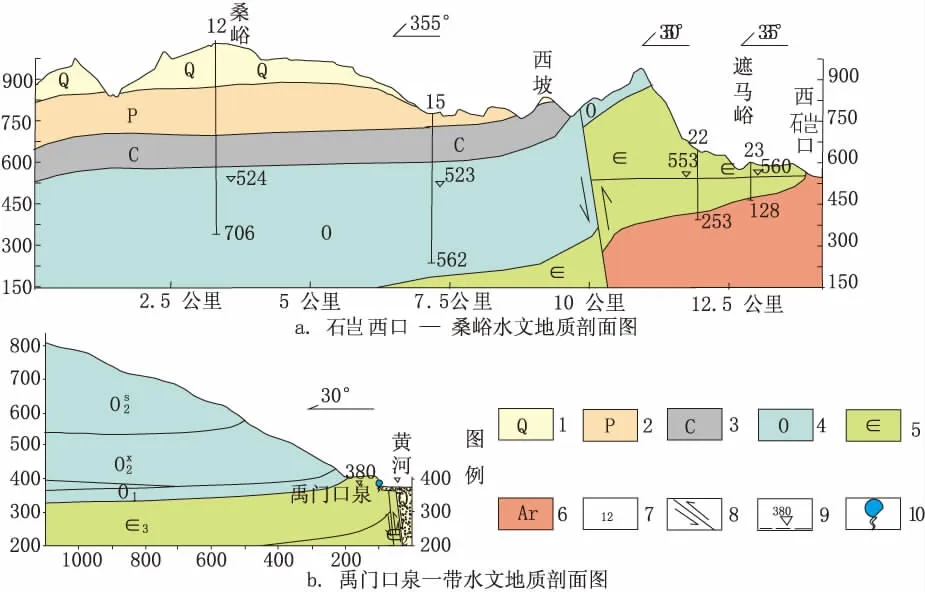

系统含水层主要为奥陶系和寒武纪地层,系统隔水顶板为石炭系本溪组,隔水底板为太古界涑水群变质岩系。但主要含水层在各子系统中的表现不尽相同:

在西硙口子系统中,由于奥陶系地层位于区域水位之上,为透水而不含水,故寒武纪地层为主要含水层。在中游西硙口一带,含水层主要为寒武系徐庄组及以下地层。因靠近汾河地堑边山断裂带,构造裂隙发育,下寒武地层亦成为较好的含水层,地下水埋藏浅且无隔水顶板,具潜水特征;在排泄区禹门口附近,含水层主要为寒武系中统张夏组。

在西坡子系统中,奥陶系大部分则埋藏于区域水位之下,故奥陶系、寒武系均成为该子系统含水层,但奥陶系含水层富水性更强(图4)。

3.3 地层倾向与地下水流向

系统内地层倾向整体向北西缓倾,倾角一般5°~10°,仅在山前和褶断带附近地层倾角才有所增大,最大可达40°以上。缓倾地层分布范围占泉域面积的绝大多数。岩溶地下水流向为东北~南西向,基本与地层倾向相反。

3.4 岩溶水系统模式类型

禹门口泉域系统总体上呈现出上游煤系地层、下游碳酸盐岩地层,地下水流向与地层倾向相反的 “单斜逆置型”[3]模式类型特征。但受西侧的黄河排泄基准和构造的控制,与典型的“单斜逆置型”系统不同,在补给迳流区地下水沿倾向运动并非完全因遇到隔水顶板改变流向,而是遇到禹门口~上炭峪褶断带使岩溶地下水中的大部分转向西南禹门口方向迳流,而其中的小部分通过禹门口~上炭峪褶断带弱透水边界补给西坡子系统;禹门口泉也非由隔水底板阻隔出流的侵蚀下降泉,而是因黄河河谷深切岩溶含水层形成的侵蚀溢流泉(图1)。

西坡子系统中的绝大部分有煤系地层分布,泉域内的采煤活动对岩溶地下水势必有一定的影响。

1.第四系 2.二叠系 3.石炭系 4. 奥陶系5. 寒武系 6. 太古界7.寒水井编号8. .断层 9.水位标高 10.岩溶泉

图4水文地质剖面图

4 岩溶水循环特征

禹门口泉岩溶水系统内存在的水资源要素包括了大气降水、地表水、松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水和岩溶地下水,各要素之间直接或间接的转化构成禹门口泉岩溶水的循环体系。

4.1 岩溶地下水的补给

4.1.1 降雨入渗补给

本地多年平均降雨量为567.2 mm,降雨入渗补给量为岩溶地下水的主要补给来源。泉域内碳酸盐岩的裸露面积为365 km2,由于岩溶及构造裂隙发育,降雨可垂直入渗补给岩溶地下水;在第四系和碎屑岩覆盖区,降雨可通过松散岩类孔隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水间接补给岩溶地下水;碳酸盐岩埋藏区,由于本溪组厚度稳定且隔水性强,碎屑岩类孔隙裂隙水对岩溶地下水的垂向补给十分有限,而是通过泉水排泄地表后进入下游碳酸盐岩裸露区以渗漏方式补给岩溶水。

4.1.2 地表水的补给

岩溶水与地表水联系最密切的地段在禹门口附近。从禹门口沿黄河往上游约1 km范围内,黄河水与碳酸盐岩直接接触或通过河床中的松散层与碳酸盐岩接触。当河水位高于岩溶水水位时,岩溶水接受河水补给;反之,河水接受岩溶水的补给。另外,在碳酸盐岩裸露区,地表干涸的或间歇性有水的河谷或沟谷,往往成为地表水入渗地下水的主要通道[4],雨季季节性洪水常成为岩溶地下水的重要补给来源。

4.1.3 松散岩类孔隙水的补给

泉域内存在小范围的松散层与碳酸盐岩直接接触,主要分布在西交口以西南村、原头村和支家庄一带。松散层岩性为黄土,仅在雨季才可赋存少量的地下水,其它季节由于向下越流补给岩溶水消耗殆尽。

4.1.4 碎屑岩类裂隙水的补给

碎屑岩类孔隙裂隙水主要分布在西坡子系统中,含水层为石炭系和二叠系砂岩地层,一般富水性较弱。由于本溪组地层的隔水作用,使得碎屑岩类孔隙裂隙水对岩溶地下水的垂向补给及其有限,仅发生在地质构造的有利部位,对岩溶水的补给主要是通过泉水(目前由于煤矿开采所演变为矿坑排水)出流地表后,向下游进入碳酸盐岩渗漏段后渗漏形成间接补给。

4.2 岩溶水的迳流与排泄

岩溶地下水的迳流除受地形地貌、地层岩性和含水岩组的埋藏条件影响外,还受地质构造严格控制。总体上,泉域岩溶地下水自东北向西南迳流,迳流方向与地层倾向呈大致相反,是典型的“单斜逆置型”岩溶水系统模式。受禹门口~上炭峪褶断带的控制,西硙口子系统岩溶地下水在西硙口一带汇集,然后向禹门口方向迳流。西坡子系统岩溶地下水则是在禹门口~上炭峪褶断带以北5~10 km宽度内,由东北向西南迳流。

岩溶地下水天然条件下的排泄方式主要是禹门口泉水和向下游的潜流。目前人工开采是泉域内岩溶水重要的排泄形式,尤其是西硙口小型供水水源地和禹门口中型供水水源地。西硙口水源地目前供水量约5 000 m3/d,供水井深120~260 m,单井涌水量150 m3/h,降深2.0 m左右;禹门口岩溶水水源地目前供水量20 000~30 000 m3/d,供水井深180~230 m,单井涌水量500 m3/h,降深1.2 m左右。此外,在西坡子系统中,有樊家坪小型供水水源地,供水量1 000~2 000 m3/d,以及一些分散性开采井的开采。向黄河的排泄,是在岩溶水水位高于黄河水位的条件下,岩溶水以泉的形式向黄河的排泄;向下游的潜流主要是向南侧禹门口洪积扇松散层的侧向排泄。

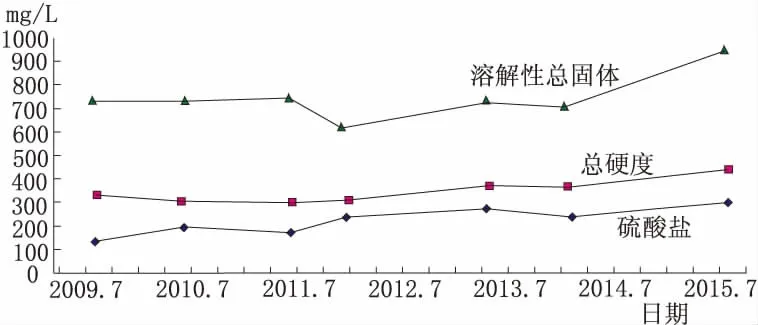

图5 禹门口岩溶水供水水源地开采动态曲线

4.3 岩溶地下水动态特征

2010年以前,因没有系统的动态观测资料,禹门口泉岩溶水动态特征尚无法掌握。但一些不连续的偶测数据所表现的特征,与北方80%的岩溶大泉流量出现持续性衰减的趋势[5]相同。地下水位动态方面,自上世纪80年代末起,西坡子系统岩溶水水位出现持续下降,这种趋势性下降的结果是补给量的减少和排泄量的增加的具体表现。如西硙口子系统上游碎屑岩区地表产流量,由于煤矿开采使得三峪清水流量(其中遮马峪172.0 L/s、瓜峪70.0 L/s和神峪52.0 L/s)在枯水季节相继断流,进入下游岩溶区的渗漏量减少,同时泉域内开采量增加也成为重要原因。2010年起,随着禹门口岩溶水供水水源地的建成并投入运行,根据5年零10个月的记录分析,岩溶水的累计开采量达6 090万 m3,除第一年的开采量相对较小外,第二年开始基本达到稳定开采动态,稳定开采量为93万 m3/月。地下水位埋深平均值为12.09 m。在整个开采过程中,岩溶水水位最大埋深15.55 m(2015年1月),最小埋深8.78 m(2013年9月),在现状开采量条件下,岩溶地下水水位5年多来没有出现持续性的上升或下降(图5)。

5 岩溶水化学特征

5.1 水质类型及分布特征

按照阴离子分类,在西硙口子系统中主要分布有HCO3-、SO42-·HCO3-型地下水,在西坡子系统中主要分布有SO42-·HCO3-、Cl-·SO42-型地下水,而SO42-·HCO3-·Cl-型地下水主要分布在禹门口一带。

5.2 主要化学组分含量特征

根据5年多来岩溶水供水井的15批次水质分析资料统计,禹门口岩溶水主要化学组分及其含量平均值与西硙口一带的比较接近,但与西坡子系统中16眼代表性水井的平均结果相比差别明显(表2)。按《地下水质量标准》GB/T 14848—1993评价,禹门口和西硙口一带各单项组分一般满足或优于Ⅲ类地下水质量标准,但禹门口排泄区岩溶水有2批次氟化物含量分别为1.1 mg/L和1.6 mg/L达Ⅳ类水质,西硙口岩溶水有1批次氨氮含量为0.26 mg/L、亚硝酸盐含量0.48 mg/L达Ⅴ类水质。而西坡子系统岩溶水主要化学组分含量普遍较高,地下水质量多为Ⅴ类。

表2 岩溶水主要化学组分含量对比表 mg/L

5.3 主要化学组分含量动态特征

随着工业化和城镇化的发展,工业和生活污染物的排放量的增加,北方岩溶水污染日趋严重[6]。禹门口泉岩溶水水质亦不例外,目前虽符合生活饮用水标准,但主要化学组分含量有增加趋势。根据近几年的水质监测,禹门口泉岩溶地下水中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐等主要化学组分随季节变化虽有一定的起伏,但从趋势上看表现为逐渐的升高,说明地下水水质向差的方向发展(图6)。

图6 溶解性总固体、总硬度、硫酸盐变化曲线

5.4 主要化学组分含量增加的成因分析

本地奥陶系中含有石膏层,地下水对石膏的溶解即可使溶解性总固体、总硬度和硫酸盐显著增高,加上西坡子系统岩溶地下水埋藏较深、水循环条件较差,地下水中的氯化物和氟化物含量在一些区域又相对偏高,所以自然地质环境较差无不成为禹门口岩溶水主要化学组分含量增加的自然因素;就人为因素而言,上游煤矿开采区矿坑水的排放、生活污水工业污水排放、和雨季来自矸石山污染的地表水的入渗,均可使禹门口岩溶水主要化学组分含量增加。

“单斜逆置型”结构模式类型决定了来自上游煤炭开采区的地表径流,在下游河流渗漏段入渗补给地下水,所以,“单斜逆置型”结构模式是禹门口岩溶水主要化学组分含量增加的根本原因。

6 结语

(1)禹门口泉岩溶水系统模式类型为“单斜逆置型”,具含水层向西北缓倾的单斜结构、地下水向西南方向迳流大致与地层倾向相反、区域上游有煤系地层地下水水质易受采煤活动影响、降雨入渗补给为岩溶地下水的主要补给来源等特征。虽然规模小,但由于其迳流排泄区富水性强,单井涌水量大且水质较好,是当地较为理想的集中供水水源地。

(2)本次圈定的禹门口泉岩溶水系统总面积约1 100 km2,并根据岩溶地下水的埋藏条件、水动力特征和水化学特征差异,将其划分为两个子系统,其中西坡子系统662 km2,西硙口子系统438 km2。碳酸盐岩裸露区面积365 km2。

(3)禹门口~上炭峪褶断带对岩溶地下水的控制作用在泉域的中上游表现突出,在禹门口附近褶断带几近尖灭,两侧的岩溶地下水水位标高基本接近,而西坡子系统的水质又很差,所以开展西坡子系统水质对禹门口岩溶水水源地影响的研究意义尤为重要。

(4)西硙口子系统上游岩溶地下水在西硙口一带汇集,而这一带岩溶含水层埋藏浅且地下水具潜水特征,极易接受上游煤矿矿坑水排放、生活和工业污水排放及来自矸石山污染的地表水的入渗补给,使地下水水质变差。禹门口和西硙口已分别建有中、小型集中供水水源地,及时建立水源地保护区和完善防范措施,对保证供水安全十分必要。

[1]山西省地质矿产局.山西省地质志[M].北京:地质出版社.1989:605-635.

[2] 梁永平,韩行瑞,等.中国北方岩溶地下水环境问题与保护[M].北京:地质出版社.2013:30-61.

[3] 梁永平,王维泰.中国北方岩溶水系统特征与系统划分[J].地球学报.21(6):860-868.

[4]韩行瑞,鲁荣安,李庆松,等.岩溶水系统[M].北京:地质出版社.1993:8-9.

[5]梁永平,王维泰,赵春红,等.中国北方岩溶水变化特征及其环境问题[J].中国岩溶.2013.32(1):34-42.

[6]袁道先.我国北方岩溶研究的形势和任务[J].中国岩溶.2010.29(3):219-221.

StudyoncharacteristicsofkarstwatersysteminYumenkouquan

LIUYong-gui

(Shanxi Second Geological Survey Institute, Shanxi, Houma 043011)

Hejin city is the largest Yumen Kouquan karst springs, according to geological and hydrogeological data in recent years, the karst and karst water well construction of water source area of the building, the system boundary and Yumen Kouquan hydrogeological properties were determined, to clear the Yumenkou to carbon Valley fold belt is bounded the karst water division, Yumen spring as the west slope of West Wei subsystem and subsystem, the study found that the aquifer, karst water and chemical content of the groundwater flow field of the two subsystems are quite different. At the same time of karst water cycle conditions and water quality, water dynamic characteristics were analyzed, the results showed that the karst water in Yumen Kouquan although it is excellent, but the main chemical component has a gradually increasing trend and individual indicators occasionally exceed the standard phenomenon, the reason is the spring domain specific "inverse monoclinic type" mode under cover Ma Yu carbonate upstream mining activities caused by leakage, the results for the rational development and utilization of water resources in Karst Yumen Kouquan provides scientific basis for.

Yumen Kouquan;karst water system;fold belt

P641.134

A

1004-1184(2017)06-0020-04

2017-04-24

刘永贵(1961-),男,山西河津人,高级工程师,主要从事水文地质、工程地质和环境地质调查与评价工作。