三峡水库蓄水后长江中游典型弯曲分汊河道的调整响应

2017-12-05

(1.武汉大学 水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北 武汉 430072;2.长江科学院 河流研究所,湖北 武汉 430010)

三峡水库蓄水后长江中游典型弯曲分汊河道的调整响应

黄莉1,2姚仕明2朱勇辉2蔺秋生2岳红艳2张慧2

(1.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072;2.长江科学院河流研究所,湖北武汉430010)

三峡水库已蓄水运用10余年,坝下游长江中游各弯曲分汊河道已出现不同程度的冲淤响应,呈现出一定的河道调整规律。鉴于此,采用宜昌站、沙市站和汉口站水文观测数据,在分析三峡水库蓄水前后长江中游水沙变异特征的基础上,以监利河段、武汉天兴洲河段和戴家洲河段为典型分析河段,就河道平面变化、主支汊冲淤调整与汊道分流比3个方面,探析了三峡水库蓄水运用以来长江中游弯曲分汊河道的调整响应特点。结果表明,三峡水库蓄水运用后,长江中游弯曲分汊河道平面形态基本稳定,河道冲刷主要发生在枯水河槽;蓄水后分汊河段两汊中短汊发展较快,支汊有所萎缩。江心洲洲体冲刷萎缩,但受近年来实施的航道整治工程制约,这一冲刷趋势有所减缓。研究成果可为坝下游弯曲分汊河段的河道规划、设计及治理等提供参考。

冲淤调整;弯曲分汊河道;分流比;长江中游;三峡大坝

河流系统是一个随着流量和输沙量变化而河道形状、梯度、平面等调整趋于平衡的开放式动态系统。为开发利用河流丰富的水(能)资源,人们在河流上修建了诸多水利工程。大量的研究结果表明,水利工程在发挥效益的同时将会对下游河道来水来沙造成一定影响,而这种水沙条件往往受上游水库的数量及运行调度方式等影响较大,从而形成下游河道较为复杂的响应变化。Chien和Petts早在1979年和1985年就对多座水库建设后河道形态的复杂响应进行了研究[1-2]。针对三峡水库蓄水运用后坝下游水沙变化和河道调整影响问题,一些学者开展了研究[3-15],发现三峡水库蓄水后,长江中游河道出现剧烈调整,之前河道的季节性冲淤几乎消失。分汊型河段是冲积平原河流中一种常见的河型,在长江中下游河道中普遍存在。据统计,长江中下游城陵矶至徐六泾段分汊河道汊道段总长906.2 km,占河段全长的69.5%[16]。弯曲分汊河道作为分汊河道的一种,其演变既有分汊河道的演变特性,同时也遵循弯曲河道的一般演变规律。因此,开展三峡水库蓄水运用后弯曲分汊河道的调整规律研究具有重要的理论及现实意义。

本文选取长江中游监利、天兴洲、戴家洲3个弯曲分汊河道,在分析长江中游水沙变化的基础上,从河道平面变化、主支汊冲淤调整和汊道分流比变化3个方面总结归纳了三峡水库蓄水运用以来长江中游弯曲分汊河道的调整响应特点。该研究进一步深化了对水库下游弯曲分汊河段演变规律的认识,可为三峡水库及类似水库下游弯曲分汊河段的河道治理规划提供参考。

1 河道概况

研究河段均位于三峡大坝以下的长江中游(图1)。其中监利弯曲分汊河段位于江湖关系复杂的荆江河段,地处下荆江河段中部,下临上车湾人工裁弯段(1969年实施裁弯),左岸有受荆江大堤和监利江堤保护的广袤的江汉平原、江汉油田及武汉市等,其地理位置十分重要。河段上起姚圻脑,下至铺子湾,全长14.7 km,江中乌龟洲将水流分为左、右两汊,汊道段最大曲折率为1.75[17]。自分汊河型形成以来,监利分汊河段的河道形式始终保持不变,但左、右汊存在兴衰交替变化,自1995年冬以来右汊一直为主汊。

天兴洲弯曲分汊河段,上起余家头,下迄廻家咀,全长约14 km,汊道段最大曲折率1.18。河段两岸均有堤防控制,加之河段内实施了大量的整治工程,近100多年来,河道外形基本稳定,但主支汊存在交替变化,自20世纪70年代以来基本维持右汊为主汊的格局未变。目前该河段呈枯水位为单一河道,高中水期为分汊河道的河势。

戴家洲弯曲分汊河段上起燕矶,下廻风矶,全长34 km,汊道段最大曲折率1.47,为长江中游重点碍航浅滩河段。江心洲戴家洲分河道为左、右两汊,左汊弯曲,右汊顺直。20世纪50年代前,戴家洲左汊一直为主汊,1954年特大洪水后,左汊逐步衰退,右汊逐渐发展。1965年该河段发生了主支汊易位,右汊发展为主汊,但近几年左、右汊分流比较接近。

图1 三峡大坝下游典型弯曲分汊河道位置

2 蓄水前后长江中游水沙变化

2.1 年径流量与年输沙量

三峡水库蓄水以来,受水库的调蓄影响,坝下游长江中游来水来沙条件发生变化[18]。据统计(表1),三峡水库蓄水以来,宜昌站、沙市站、汉口站多年平均年径流量变化均不大,但输沙量大幅度减少,较蓄水前分别减小89.7%,81.2%,66.2%,减小幅度沿程变小。蓄水后,多年平均含沙量也有所减少,但宜昌-沙市区间,含沙量有所增加,说明沿程有所恢复,而沙市-汉口区间含沙量稍有减小,除了沿程悬移质泥沙存在落淤外,这与洞庭湖出流含沙量较低有一定关系,三峡水库蓄水以来(2003~2012年),城陵矶(七里山)站多年平均含沙量为0.076 kg/m3。另外,三峡水库蓄水以来,长江中游(除宜昌站)年平均悬移质泥沙中值粒径小于蓄水前数值,其余各站点均大于蓄水前的数值[18]。

表1 长江中游典型水文站水沙特征值

注:表中三峡水库蓄水前统计时段为1991~2002年,蓄水后统计时段为2003~2015年。

2.2 径流过程与输沙过程

在三峡水库调节作用下,坝下游尽管总下泄水量与天然来水量基本一致,但径流过程发生一定调整,主要表现为原有小流量级(如监利站以上小于5 000 m3/s流量级、监利站以下小于10 000 m3/s流量级)持续时间明显缩短;中水流量持续时间加长,尤其是中小水流量级,如宜昌、沙市、监利站5 000~10 000 m3/s流量级,螺山、汉口站10 000~20 000 m3/s流量级;洪峰流量削减,大于30 000 m3/s流量级的中高水持续时间有所减少。总之,与蓄水前相比,三峡水库蓄水后长江中游各站汛期来水比例有所减小,枯期来水比例相应增加。此外,蓄水后,下泄的不同粒径组沙量均大幅度减少,并且悬移质不同粒径组沙量恢复速率与距离也截然不同[19],dlt;0.125 mm沙量在长江中游沿程恢复缓慢,宜昌-监利河段dgt;0.125 mm泥沙恢复速率较快,在监利站附近基本接近恢复饱和。

3 蓄水后坝下游河道调整特征

3.1 河道平面变化

自监利分汊河段形成以来,一直保持着双汊的河势格局,受两岸堤防及护岸工程制约影响,多年来河道平面形态较为稳定,但主流在左、右汊之间交替变化,三峡水库蓄水运行以来,右汊一直为主汊。主流在进口放宽段及汇流段以下摆动频繁,从而导致乌龟洲右缘及河段左岸太和岭-铺子湾、右岸丙寅洲边滩一带岸线崩退严重。乌龟洲在三峡水库蓄水运用以来呈现冲刷萎缩,2008年以后随着乌龟洲洲头、洲体右缘及尾部一系列航道整治工程的实施,洲体基本稳定。

武汉天兴洲分汊河段自20世纪70年代以来主流一直位于右汊,仅在分流区和汇流区主流平面摆幅较大,其余位置相对较为稳定。三峡水库蓄水运用以来,分流区主流最大摆幅达830 m,汇流区最大摆幅约1 100 m;天兴洲洲体整体较为稳定,2003~2004年在天兴洲洲头局部实施了洲头守护工程,随后洲头虽有冲淤,但累积向上游淤长。

戴家洲分汊河段右汊自1965年发展为主汊后,一直维持主汊地位。上游水流经分流后分别进入左、右汊道,由于右汊河道相对较宽,主流在分流区及右汊摆动最为剧烈。戴家洲洲体的变化主要表现为洲头消长,洲体中部与尾部均没有明显变化。

3.2 主支汊冲淤调整

(1) 冲淤量与冲淤分布。自三峡水库蓄水运用以来,长江中游典型弯曲分汊河道左、右汊有冲有淤,右汊均累积表现为冲刷,监利河段左汊与戴家洲河段左汊虽累积也表现为冲刷,但冲刷幅度不及右汊,且越往下游,右汊与左汊冲刷幅度悬殊越大,如2006年2月~2014年2月,戴家洲分汊河道右汊累积冲刷量是左汊的近9倍;武汉天兴洲分汊段左汊在统计年份内则累积表现为淤积,以2008年10月~2014年12月的淤积最为严重(表2)。此外,河道主要以枯水位以下河槽冲刷为主,枯水位与平滩水位之间的河槽有冲有淤,但冲淤幅度均不及枯水河槽,弯道两岸堤防、护岸工程的制约与三峡水库下泄水沙条件的变化等是影响以上变化的主因。

表2 长江中游典型弯曲分汊河道左、右汊冲淤变化 万m3

注:“+”为淤,“-”为冲

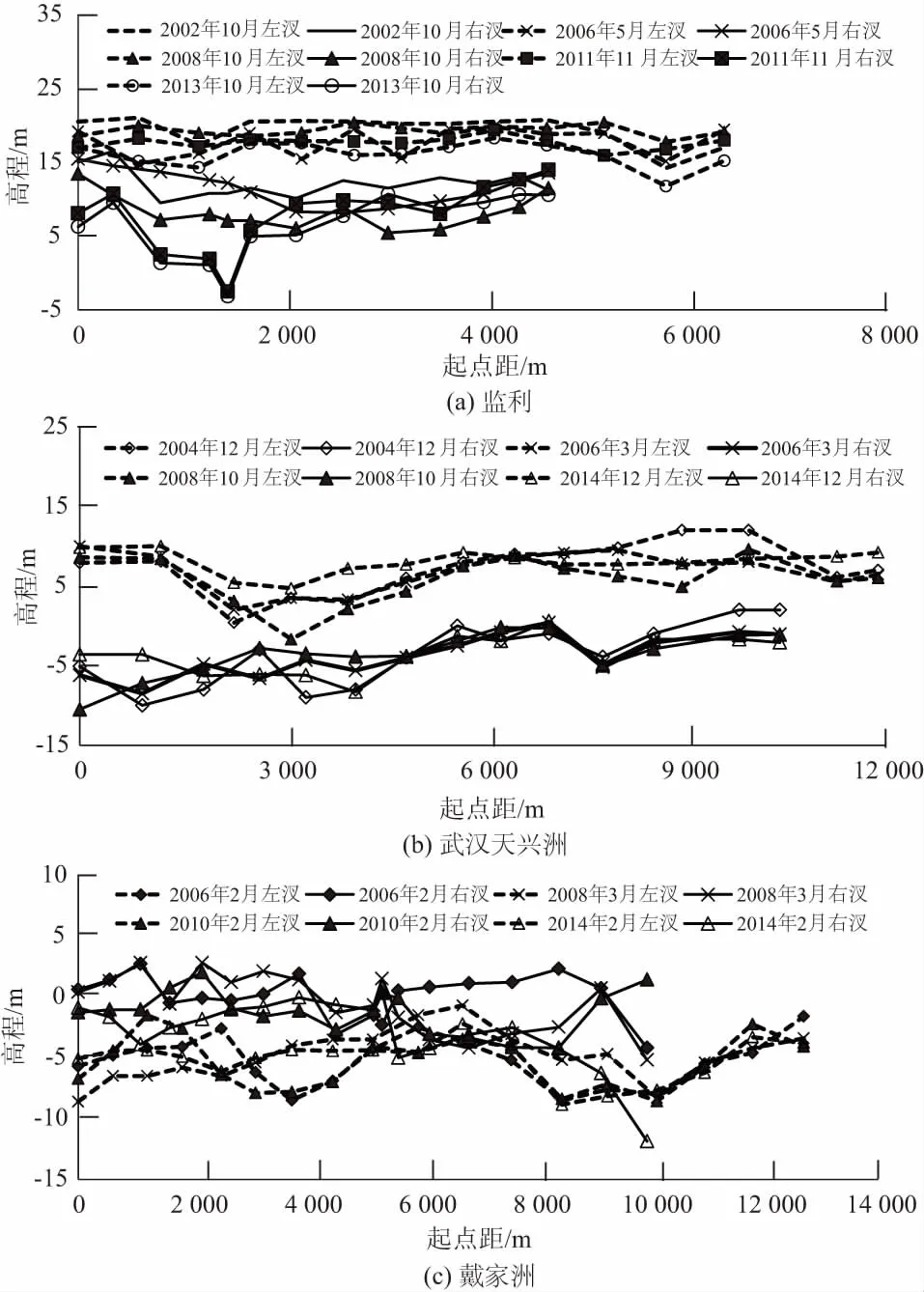

(2) 深泓高程纵向变化。三峡水库蓄水运用以来,监利分汊河段左、右汊均呈现冲刷发展,深泓高程均表现为不断降低,右汊进口附近深泓降低幅度最大(图2(a)),达14.0 m,这与上游主流顶冲点下移及右岸边滩淤长压缩河槽等密切相关;武汉天兴洲分汊河段左、右汊深泓高程变化相对较为稳定,左汊累积稍有淤高,右汊在节点位置深泓高程变化不大,其余部分累积有所降低(图2(b));戴家洲分汊河段左、右汊深泓高程整体较为接近,左汊一开始深泓高程均低于右汊,随着右汊的不断冲刷发展,右汊深泓高程降低,左汊下半段深泓高程较稳定,上半段深泓高程累积略有抬高,左、右汊深泓高程逐渐接近,但至2014年2月右汊大部分位置深泓高程仍略高于左汊(图2(c))。

图2 三峡水库蓄水运用以来长江中游典型弯曲分汊河段深泓线纵剖面变化

综上所述,三峡水库蓄水运用以来,长江中游弯曲分汊河道两汊中较短的一汊得到了进一步发展,长汊则以淤积或小幅度冲刷为主。

3.3 汊道分流比变化

20世纪90年代初,监利分汊河段左汊逐渐萎缩,右汊冲刷发育,至1995年冬,右汊正式发展成为主汊;2001年后至三峡水库蓄水运用前,左汊枯水期分流比为3.5%~7.2%;中洪水期分流比稍大,为8.4%~14.1%。三峡水库蓄水运用以来(2003年6月~2008年10月),左汊分流比有所减小,枯水期与中洪水期平均分流比分别为3.0%和9.1%,较蓄水前进一步萎缩。

20世纪80年代中期至今,天兴洲分汊河段左汊枯水期分流比较小,小流量时基本断流,但汛期分流比仍占30%左右,主要是由于汛期流量增大时,天兴洲上游河道顺直,水流动力轴线左移,左汊随之迎流。三峡水库蓄水运用以来,天兴洲左汊枯水期与中洪水期分流比均有所减小,枯水期时,左汊分流比大于分沙比,中、洪水期分流比小于分沙比[20]。

自20世纪60年代中期以来,戴家洲分汊河段左汊一直为支汊,2003年8月在流量27 900 m3/s时该汊分流比为49.9%,随后左、右汊分流比基本维持这一接近的状态,2003-2010年左汊枯水期平均分流比为51.0%,中洪水期为46.2%,即中洪水期左汊分流比较枯水期略小。左汊河床高程偏低以及上游来流大水趋直、小水走弯影响是造成这一变化的主因。

由此可见,三峡水库蓄水运用以来,长江中游弯曲分汊河道支汊分流比无论在枯水期,还是在中洪水期均呈现减小趋势,即支汊有所萎缩。

4 结 语

受水库调蓄影响,三峡水库蓄水运用后,坝下游河道水沙条件发生变异,从而引起下游河道发生相应调整。弯曲分汊河道是长江中下游典型的分汊河型,在三峡水库蓄水运用以来河道平面形态基本稳定,江心洲主要表现为洲体冲刷萎缩,以洲头及洲体右缘冲刷为主,但受近年来实施的航道整治工程制约,这一冲刷趋势有所减缓。整个河道累积表现为冲刷,且主要冲刷枯水河槽;双汊分汊河道中较短的一汊发展较快,长汊则以淤积或小幅度冲刷为主。支汊分流比呈现减小的趋势,即支汊有所萎缩。建议加强弯曲分汊河道主流顶冲岸段的河势监测,以防新的崩岸险情发生。

[1] Chien, N.. Changes in river regime after the construction of upstream reservoirs [J]. Earth Surface Processes and Landforms, 1985, 10(2): 143-159.

[2] Petts, G.E.. Complex response of river channel morphology subsequent to reservoir construction [J]. Progress in Physical Geography, 1979, 3(3): 329-362.

[3] Chen, Z.Y., Wang, Z.H., Finlayson, B., et al. Implications of flow control by the Three Gorges Dam on sediment and channel dynamics of the middle Yangtze (Changjiang) River, China [J]. Geology, 2010, 38: 1043-1046.

[4] Yang S.L., Milliman, J.D., Xu, K.H., et al. Downstream sedimentary and geomorphic impacts of the Three Gorges Dam on the Yangtze River [J]. Earth-Science Reviews, 2014, 138: 469-486.

[5] Yuan W.H., Yin, D.W., Finlayson B., et al. Assessing the potential for change in the middle Yangtze River channel following impoundment of the Three Gorges Dam [J]. Geomorphology, 2012, 147-148: 27-34.

[6] Dai, S.B., Lu X.X..Sediment load change in the Yangtze River (Changjiang): A review [J]. Geomorphology, 2014, 215: 60-73.

[7] Dai, Z.J., Liu, J.T., Wei, W., et al. Detection of the Three Gorges Dam influence on the Changjiang (Yangtze River) submerged delta [J]. Scientific Reports, 2014, 4: 6600.

[8] 杨云平,张明进,李义天,等.长江三峡水坝下游河道悬沙恢复和床沙补给机制[J].地理学报,2016,71(7):1242-1254.

[9] 卢金友,姚仕明.三峡水库135m蓄水位运用阶段坝下游江湖水沙及冲淤变化规律[C]//全国泥沙基本理论研究学术讨论会,2008.

[10]胡向阳,张细兵,黄悦.三峡工程蓄水后长江中下游来水来沙变化规律研究[J].长江科学院院报,2010,27(6):4-9.

[11]陈立,周银军,闫霞,等.三峡下游不同类型分汊河段冲刷调整特点分析[J].水力发电学报,2011(3):109-116.

[12]廖小永,卢金友,黎礼刚.三峡水库蓄水运行后荆江河道特性变化研究[J].人民长江,2007,38(11):88-91.

[13]姚仕明,黄莉,卢金友.三峡、丹江口水库运行前后坝下游不同河型稳定性对比分析[J].泥沙研究,2012,(3):41-45.

[14]卢金友,黄悦,王军.三峡工程蓄水运用后水库泥沙淤积及坝下游河道冲刷分析[J].中国工程科学,2011,13(7):129-136.

[15]沈磊,姚仕明,卢金友.三峡水库下游河道水沙输移特性研究[J].长江科学院院报,2011,28(5):75-82.

[16]潘庆燊.长江河流研究进展[J].人民长江,2010,41(9):64-68.

[17]中国科学院地理研究所,长江水利水电科学研究院,长江航道局规划设计研究院.长江中下游河道特性及其演变[M].北京:科学出版社.1985.

[18]许全喜,朱玲玲,袁晶.长江中下游水沙与河床冲淤变化特性研究[J].人民长江,2013,44(23):16-21.

[19]郭小虎,李义天,渠庚,等.三峡工程蓄水后长江中游泥沙输移规律分析[J].泥沙研究,2014,(5):11-17.

[20]王博,姚仕明,岳红艳,等.三峡水库运用后武汉天兴洲分汊河段演变规律及趋势[J].长江科学院院报,2015,32(8):1-8.

(编辑:唐湘茜)

2017-09-15

科技部重点研发专项项目(2016YFC0402305);中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(CKSF2017041/HL)

黄 莉,女,武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室和长江科学院河流研究所,高级工程师,博士研究生.

1006-0081(2017)11-0035-04

TV143

A