多元文化影响下海南传统民居审美探析

2017-12-01贾梅

贾梅

摘 要:海南传统民居是我国传统民居建筑的重要组成部分,它蕴含着丰富的传统文化,体现了地域特征和时代特色。源于中原汉族民居的海南民居又受到闽南民居和岭南民居的影响,结合所处的地理位置和自然环境,经数百年发展,形成独立的民居建筑体系。受近代南洋文化的影响,海南民居建筑在结构和细部装饰上又体现出中西方文化交流与融合的特色。通过对近代海南民居建筑的归纳、整理,探究其在多元文化的影响下建筑造型、空间形态等方面的特色。

关键词:民居建筑;多元文化;建筑装饰

海南自古便是一个移民大省。海南的历史文化渊源显示海南岛上早在六千年前就有黎族先人们从事刀耕火种的生产活动。他们是从我国沿海一带迁移到海南岛的。秦汉时期在海南设郡,将海南纳入中国版图。历朝历代均有移民来到海南,或为被贬官员,或为躲避战乱,或为摆脱人稠地狭的局面(宋代闽人)。这些移民迁入海南定居后在改善海南人口结构的同时也为海南带来了丰富的文化和先进的耕种技术及原生地的房屋营造技艺。这就使得海南的民居建筑具有中原的文化血脉。随着近代海南华侨大批移民东南亚各国谋生,南洋文化也影响着海南传统民居建筑,与本土建筑交融共生。虽在民居的功能布局、建筑形制上仍旧沿袭传统建筑结构但在细部装饰上则借用南洋风格。多元文化的融合发展使得海南民居建筑形成丰富多样的建筑形式,地域性装饰风格表现也非常突出。

为了便于研究,暂且把海南省传统民居归纳为以下四种类型,并逐一赏析:

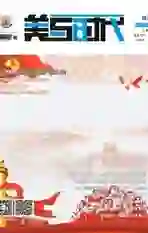

一、琼北传统民居

出于对建筑专业研究的考虑将海口、文昌、琼海、澄迈、定安这五个市县界定为研究的琼北地区。琼北传统民居是在中原建筑文化的基础上,结合当地建筑文化形成具有地方特色的建筑形式。琼北传统民居基本构成要素主要有路门、正屋、横屋及院墙这四个部分。路门就是大门,作为琼北民居院落的入口,通常位于正屋前方稍偏离中线处,或与横屋合并,或位于院落西侧独立成门。正屋以三开间为主体,遵循“一明两暗”的传统布局模式,多以纵向拓展方式,形成前后对正的列式布局,主导着院落的空间层次,是民居的核心部分。横屋是具有辅助功能的房间,位于正屋一侧或两侧,有“开廊式”和“窄廊式”两种形式,其朝向与正屋朝向垂直。其与正屋单、双侧的空间组合关系及其房间数量增减导致的灵活多变的分异,大大丰富了院落整体的空间形态。琼北民居的院落是由院墙、路门、横屋围和而成的外封闭内开敞的院落空间。多采用前后“列向方式”拓展,每一进正屋的门都在同一条轴线上,形成多进院落。除了由正屋、横屋及路门形成“L”形基本院落空间形态外,还拓展出多种类型,其中以两侧长横屋,正中路门的对称式宅院形制最高,也是海南岛传统宅院布局最规整、发展最完备的宅院类型。

为了适应热带气候,达到遮风挡雨、通风透气、隔热防晒等效果,海南传统民居建筑具有以下明显的地域特色:青砖灰瓦、坡屋顶、大挑檐、连廊、双层窗、酒瓶栏杆等特征。

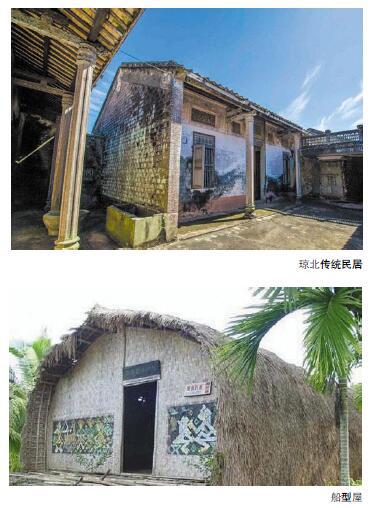

二、中西部黎族苗族船型屋

黎族的先民是海南岛最早的居民,起初从我国大陆东南沿海一带移居而来,主要居住在琼中、白沙、昌江、五指山、屯昌、儋州等地。他们的传统建筑——船型屋,是海南最具地域特色的建筑。船型屋,造型独特,酷似倒扣的船。

据《北史·南蛮僚传》记载,“黎居处皆棚屋,依树积木,以居其上,名曰干阑”。《方舆志》上也记载:“生黎……结茅为屋,如覆盖状,上居民,下居兽。”这就是黎族先民们的原始民居。这种古老的高架式船型屋,类似现在的干阑式建筑。高架式的船型屋能起到通风防潮的作用。梁架连结主要通过捆绑扎结的方式。柱上端保留树杈或砍成杈状,其上架梁,进行扎结固定。竹木编制网格状围和成墙体,中间填充茅草和泥土的混合物,茅草覆盖为屋顶。房屋状如船篷,前后设门,四周无窗,门外有船头(晒台),上下用小梯。

随着生产力的提高,船型屋由高架变为低架,这就是落地式船型屋。落地式船型屋多建于干燥的高地,其平面为长方形,檐柱的连接方式是榫卯结合,在上下枋之间构置竹编抹泥墙,屋盖垂伸到地,无檐墙。

檐墙合一或无檐墙的屋顶采光很差,室内空间狭小,黎族同胞们借鉴汉族民居的做法,将屋顶升高,檐墙分离,屋盖也起了变化,用悬山式金字顶,前后檐旁用柱廊。

随着黎族与汉族交流的增多,黎族住宅出现了仿汉式金字屋。金字形船屋在布局上由黎族传统的纵深式布局改为横向布局,进深一般在4~5米,宽在3~10米。屋檐飘出形成檐廊,或门口凹入形成门廊。前后檐高1.2~1.8米,正门开在前檐,有的前后两端开门,门旁开窗。梁架结构为抬梁式,在新中国成立后金字形船屋的建造越来越普遍,材料也不再是单一的茅草,还出现了砖瓦、石瓦。从黎族住宅形式的演变可以看出汉族建筑文化对它的深刻影响。

三、近代“南洋建筑风格”民居

(以海口、文昌、琼海等为代表)

地理位置的边缘化往往使其文化具有多元化的特点。近代大量海南人出洋谋生,带来西方文化的交流碰撞,外来文化风格不断融入当地文化习俗中,使海南在中原文化的基础上形成多元文化兼容的地域特色。海南近代“南洋建筑风格”源于19世纪初,是南洋地区被西方殖民后西方古典建筑风格与南洋本土文化融合后形成的一种新的建筑风格。

随着侨民归乡建设,在建筑上借鉴南洋文化也成为一种趋势。结合海南当地自然条件、气候特点,南洋风格保留了传统民居风水选址、建筑布局,但在民居的空间形态、装饰风格、建筑材料、建筑技术等方面都受到南洋文化的深刻影响。建材方面出现了水泥,当时称为“红毛泥”。建筑技术方面用新型混凝土体系代替原有的砖木结构体系。空间形态方面无论是大门还是主体建筑都与传统有所不同,还出现了外廊主要位于正屋飘檐处、横屋剪廊处和院墙周围。并发展了传统琼北民居中的过庭廊,有的在一层基础上加建二层形成洋楼式过庭廊。

具有代表性的南洋风格民居建筑有文昌铺前的“林家大院”、文昌“松树大屋”、文昌“韩家宅”、琼海“蔡家大院”等。 以文昌“松树大屋”为例,受到南洋文化的影响,特别是借鉴哥特式建筑的装饰手法,广泛运用弧形装饰元素和拱券技术。在正屋、天井与横屋之间大量运用“飞扶壁”和“ 骨架券”结构,拱券大多为下层一大,上层两小的设计,兼有装饰和稳固结构的作用,并在不同位置添加细部装饰。大量拱券和圆窗的运用,使得“松树大屋”建筑极具南洋风情,这也是多元文化的杂糅与融合在建筑上的体现。

四、火山口周边火山石传统民居

(以海口、定安等为代表)

火山石民居簡单朴素,以火山石外墙、火山石外廊柱、抬梁木结构屋架、双层青瓦、壁雕构成,一户一院。海南火山石传统民居多始建于明清时代。现存的火山石民居的中间木结构与瓦结构都经过多次翻新,而火山石墙体一直沿用至今。

火山石传统民居院落沿用竹筒屋布局特征,即短面宽,长进深,两户间形成长巷,多排并列形成村。建筑风格受海南琼北传统民居、多风雨的气候等多种因素影响,从而形成以火山石为主体建材的热带风情建筑。现存完好的火山石传统民居主要分布于海口市西南部羊山地区,定安、澄迈县北部以及儋州市的木棠镇、峨蔓镇,代表建筑为海口市旧州镇包道村侯家大院和遵潭镇湧潭村蔡泽东宅。

五、结语

海南传统民居建筑承载着海南人文精神,具有浓郁的地域特色。通过对海南民居建筑研究整理,探析其审美特色,延续历史文脉,为海南国际旅游岛的建设提供文化支撑,并为新时期的建筑提供历史借鉴,使海南传统民居建筑在新的历史时期彰显生命力。

参考文献:

[1]周自清.近代受南洋文化影响的琼北民居空间形态特征研究[D].华中科技大学,2011.

[2]阎根齐.海南古代建筑研究[M].海口:南方出版社,2008.