国内水域体育休闲研究综述

2017-12-01

(1.广东海洋大学 管理学院,广东 湛江 524088;2.广州航海学院 体育部,广东 广州 510725)

国内水域体育休闲研究综述

刘 进1,曲 进2

(1.广东海洋大学 管理学院,广东 湛江 524088;2.广州航海学院 体育部,广东 广州 510725)

水域体育休闲内容丰富多彩,发展日益兴盛,是大众休闲的重要组成部分。运用文献资料法、逻辑推理法整理回顾了我国近二十年水域体育休闲的相关研究成果。结果表明:水域体育休闲虽然在我国近二十年来发展迅猛,但由于我国水域体育休闲研究起步较晚,基础理论研究相对薄弱,定量实证研究不足,多学科交叉研究较少。从对国内二十年的理论研究成果看,研究热点集中在开发与规划、市场需求、安全与救生管理、人才培养与研究、场所经营与管理等方面。今后应重视多学科参与研究,更多地采用定量实证方法,加强水域体育休闲基础理论、水域体育休闲价值以及带来的经济、社会、环境等方面的影响和水域休闲公共服务组织体系的研究。

水域体育休闲;市场需求;安全与救生管理;场所经营与管理

1 引言

我国历史悠久、水域辽阔,人们在生产生活实践中逐步积累了丰富的水域运动技巧,水域体育休闲在我国古代就已存在,主要有赛龙舟、游泳、潜水、跳水等形式,但直到改革开放尤其是20世纪90年代后,水域体育休闲才日益兴盛。以江西省3城市居民为例,2009年城市居民体育休闲娱乐活动最喜欢的是水域类项目(72.4%),其次是山地、森林类项目(68.1%)[1]。目前,已有多位学者从不同视角对“体育休闲/旅游”进行了分析,但对我国“水域体育休闲”研究进行述评、总结和建议的较少。

本文对有关文献进行了整理、分析和述评,回顾研究热点、分析研究特征和存在的主要问题,以期对以后的研究提供有价值的建议。

2 文献的统计分析

本文以中国学术期刊网络出版总库为主要数据库,以1991—2015年为年限,以主题为检索项,以“水域+体育休闲/旅游、水域/水上体育/运动、江/河/湖/海/溪+体育休闲/旅游”和各类水域体育休闲项目为检索词进行精确检索,共搜索到相关论文1000余篇,剔除与水域体育休闲无关的纯水域观光旅游类、纯专业体育技术训练类等论文和大量重复性研究的论文(只选取有代表性的论文)后,共有528篇有效论文(截至2015年12月)。

2.1 研究年度阶段划分

从这528篇有效文献中可见,我国的水域体育休闲研究始于20世纪90年代中期,最早进行相关研究的是李海东和保继刚于1995年发表的《漂流专项旅游开发研究——以广东乐昌漂流为例》一文。总体来看,我国的国内水域体育休闲研究分为两个阶段:①以20世纪90年代中期为起步研究阶段,之后每年只有少量文献发表,直到2004年左右,主要是关于垂钓休闲、休闲渔业、龙舟等水域体育休闲体活动的研究。②2004年之后数量开始增多,并一直呈递增趋势,研究内容日渐多样化,表明水域体育休闲活动在我国发展迅速,日渐受到重视,成为学术界重要的研究领域和研究热点。这与该时期我国取得2008年奥运会主办权、国家重视民众旅游休闲的社会实践发展息息相关。

2.2 研究地点和领域

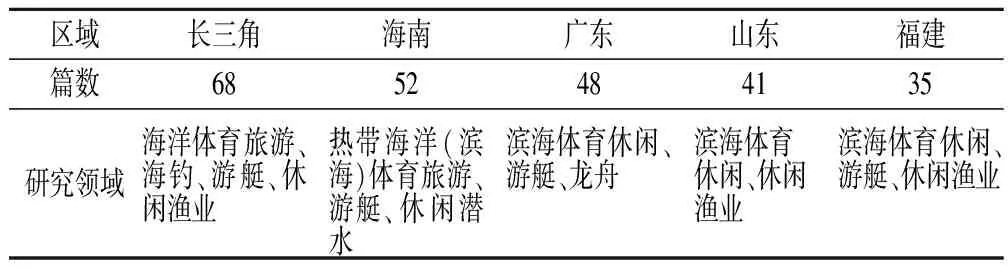

我国绝大多数地区如浙江、上海等长三角地区,海南、广东、山东等沿海地区,安徽、湖南、河南、湖北等内陆地区都开展了丰富多彩的水域体育休闲活动,而地区水资源的丰富程度与开发程度决定着研究的深度和广度。具体来看,以上海、浙江为代表的长三角区域的水域体育休闲为研究对象的文献最多(68篇),研究内容最丰富,主要集中在海洋体育旅游、海钓、游艇、休闲渔业等研究;其次是海南省(52篇),主要集中在热带海洋(滨海)体育休闲、游艇、休闲潜水等研究;第三是广东省(48篇),主要是关于滨海体育休闲、游艇等研究,见表1(仅列前五位)。

表1 我国水域体育休闲研究热点区域和领域

从表1可见,针对海洋(滨海)体育休闲活动的研究明显多于湖泊、江河、峡谷溪流等水域的相关研究。一是因为沿海和海洋环境是旅游和休闲的重要场所,同时作为最有价值和生产力的生态系统之一,沿海区域为人们提供了诸如沙滩休闲、垂钓、划船、观赏野生动物等多种流行的户外休闲[2];另一方面是缘于我国对海洋领域经济发展的日渐重视,尤其是2004年后各沿海地区基本都制定了海洋经济发展规划、发展战略等,海洋(滨海)体育休闲作为推动海洋经济发展的重要板块,逐渐成为关注重点。虽然我国对江河湖泊溪等水域体育休闲(钓鱼、游泳、龙舟、漂流等)的文献研究早于海洋(游艇、海钓、滨海体育休闲)的相关研究,但显然最近一段时间后者的研究浪潮超过了前者。

3 我国水域体育休闲的研究内容

3.1 基本理论研究

概念与内涵:尽管我国各类水域体育休闲实践活动已发展了多年,但国内学术界水域体育休闲的概念至今仍未明确。“水域”表示的是体育休闲所依赖的资源特质(与“水”有关)以及发生的范围,涵盖了人体处于水上、水面或水下的所有不同位置,涵盖江、河、湖、海水面到水底的一定范围,既包括室内泳池,也包括户外江河湖海等自然水域[3],当然也应包含进行水域体育休闲活动所必须的堤岸范围。互动百科上“水域”词条指“有一定含义或用途的水体所占有的区域”。关于体育休闲概念和内涵,学者们已进行了大量探讨。大多数学者都认同它是休闲学或社会学的一部分,与体育所处的社会发展背景(全面建设小康社会阶段)相适应[4],是一种区别于旅游休闲、网络休闲、社交休闲的生活方式,体现了体育在社会发展某一阶段人们参与休闲的一种重要形式,这种观念的转变所带来的结果减少了参与体育运动的障碍,而凡具有体育性质的休闲活动都可作为体育休闲的外延对象[5]。简单地讲,水域体育休闲是指人们以水域资源为基础开展的乐度余暇的体育休闲娱乐活动,水域资源包括自然资源的江河湖海和人工水域、城市水上乐园等。

分类:水域体育休闲的分类多见于体育旅游/休闲的论文。与水域体育休闲的概念一样,国内学术界对其分类至今都未明确提出,只能零星地从一些相关文献中进行了解。谭苗青的水域休闲体育分类对国内水域体育休闲分类研究领域具有一定的借鉴意义。她按参与者在活动中的身体状态将水域休闲体育分成三类:观赏性活动(间接参与)、相对安静状态的活动、运动性活动(表2),基本上包括了水域体育休闲的全部活动。卢锋等[6]以人们所从事休闲体育活动目的和动机作为标准对休闲体育进行了分类,将休闲体育分为健身塑形类、娱乐类、竞赛类、消遣放松类、交际活动类、探异求新类、寻求刺激类等7大类,其中除个别类别如健身塑形类不适用于水域体育休闲外,其他几类均适用于水域体育休闲的分类。尹德涛等[7]在按体育旅游活动的场所对体育旅游进行类型划分时,将体育旅游划分为陆地项目、水上项目、海滩项目、空中项目和冰雪项目等5类;在根据体育旅游活动性质对体育旅游资源类型进行划分时,他将所有的体育旅游资源分为陆地体育旅游资源、水上体育旅游资源和空中体育旅游资源,其中又将水上体育旅游资源分为河道与湖泊体育旅游资源、近海体育旅游资源、现代冰川体育旅游资源三类,主要包括船、皮艇、舟、筏、游、钓、潜水、摩托艇、滑水、冲浪、舢板、帆船、滑雪、滑冰、攀冰等活动。邓凤莲等在划分体育旅游资源类别时,对水体类资源的划分与此基本一致。

表2 水域休闲体育分类(按参与者在活动中的身体状态)[3]

3.2 水域体育休闲开发与规划

地区性水域体育旅游资源的开发与规划应与当地的水域资源条件和文化底蕴相结合,并与当地实际经济发展水平相结合,有步骤地引进和推广水上体育运动赛事或水上娱乐项目,合理规划,分阶段发展。陈蕴霞等[8]以休闲理论为依据,从总体构想、整体布局、发展模式等对上海临港新城打造成水上品牌体育休闲中心提出了具体建议;马大慧[9]对苏北运河水域生态体育项目进行了ASEB-SWOT分析,提出要加强项目和纪念品的开发、依靠节事和赛事做足旅游企业促销、制定长远发展规划、建立体育产业与运河文化旅游产业的长效对接机制等针对性建议。

滨海体育休闲的发展应加大宣传力度,强化政府管理,加强滨海环境保护、设置滨海体育项目,培养和引进专业人才[10]。黄玲[11]针对舟山群岛海洋体育旅游地旅游空间结构,提出了舟山群岛体育旅游地区“一心两翼”的区内空间结构优化,以舟山群岛为核心、上海和宁波浙东旅游区为两臂的区际空间结构优化,江苏、浙江和上海“两省一市”的区域集群结构优化的设想。常冬冬[12]提出构建“一核两翼三区”的大杭州海洋体育旅游圈的布局,通过实施海陆联动、政府引导、健全管理、创建品牌、优化结构、加强营销等策略,真正实现该布局。

湖泊型体育训练基地在进行旅游化时要充分考虑其基础性因素(区位与资源)、主导性因素(产品和营销)和支持性因素(经济与政策),要以水文化为主要特色和休闲运动为主题,开发出类型多样的旅游活动项目,按照“部门合作、市场运营、社会参与”的机制来运行[13]。在具体项目上,漂流旅游[14]、休闲渔业及海钓[15-17]、游艇休闲[18,19]方面关于开发与规划的文献最多,休闲潜水、帆船运动休闲等开发与规划也已提上日程,均有少量文献涉及。

以上研究大都是以某个特定区域为案例进行的实证开发研究,提出在开发时除了应注意开发水域体育休闲项目外,还应重视吃、住、行、游等配套项目的综合发展,建立水上运动综合休闲带。这些研究大都是定性描述,政府导向性、应用性特点明显。这与我国水域体育休闲的快速发展以及对其重视有关,但不少研究只是流于表面,没有进行深入和追踪性调查,实用性如何还有待检验,对区域和区域之间的水域体育休闲进行整体空间研究的少。

3.3 水域体育休闲的市场需求

由于水域体育休闲种类多、各项目市场发育程度不一,因此对其整体市场进行研究的少,更多的是对各专项市场的研究,近几年发展迅猛的水域体育项目主要集中在休闲渔业(垂钓)、滨海体育休闲、漂流、游艇等方面。在市场需求特征和市场消费方面,休闲垂钓者大都以中老年男性为主,属于中等偏上的收入人群,垂钓的动机是使人劳逸结合、休闲娱乐,以自驾车、人均日消费在100—200元的居多,且休闲垂钓者都非常重视生态环保[20,21]。休闲潜水初次参与人群的影响因素依次是心理因素、身体素质和俱乐部软硬件设备[22]。漂流旅游人群特征与旅游满意度、人格特质与旅游满意度、景区漂流满意度的研究日益受到关注。近年来,我国游艇运动将逐渐大众化和普及化,据预测2015年、2020年、2030年我国游艇消费总量分别为1.5—1.9万艘、10.3—12.3万艘、263.0—272.0万艘[23]。国际游艇消费市场的消费模式分为大众阶层休闲娱乐模式、高端阶层豪华炫富模式、社团阶层竞技赛事模式和俱乐部租赁消费模式,我国应继续丰富游艇租赁的消费形式,积极举办国内外游艇展会、赛事以扩大游艇消费。内地游艇市场已开始受到关注,如可通过媒体广告促销、开展主题活动周、提供景点3D旅游模拟体验和开发精品路线来发展武汉的游艇市场[24]。不少学者对滨海体育休闲市场特征进行了研究,主要涉及辽宁、广西、广东、海南沿海等地滨海体育休闲旅游者的结构特征,行为特征、对设备设施与项目产品、人员服务的满意度以及安全意识方面。

3.4 水域体育休闲安全管理与救生管理

潜水、漂流和游泳是典型的高危体育项目,对这三项安全方面的研究理应受到重视。但从文献看,我国研究潜水安全领域的成果较少,后两项的研究多,这与该项目在我国目前的发展程度相关。漂流旅游的安全事故是因为漂流者的不安全行为、漂流景区和管理部门的不安全状态三者在时空中形成轨迹交叉,漂流者、漂流景区和相关管理部门要三管齐下,才能有效减少漂流安全事故的发生[25]。林香民等[26]应用安全系统工程原理,采用层次分析法建立层次结构模型,构造判断矩阵,建立了漂流旅游重大危险源综合安全评价体系。苏雄[27]对我国休闲潜水出发前、下水前、潜水时、潜水后的安全对策与事故处理流程、事后法律处理问题进行了全面论述,提出的潜水事故处理流程具有一定的普遍意义。学者们对休闲游泳安全问题研究虽然较多,但多是重复性研究,主要包括对游泳场所的安全保障研究、游泳池卫生状况研究、游泳(含漂流)等公共安全服务管理研究等。此外,休闲渔业旅游安全认知也引起了学者们的关注。

水上救生研究多见于体育类文献中。水上救生是指人们在水上活动时发生意外事故所采取的救助措施,包括静水救生和海浪救生[28]。水上救援分为海损事故救援、涉水自然灾害事故救援和水域其他事故救援。我国水上救生救援应完善救生管理工作体系,激励各方参与,加强经费保障,强化专业队伍和装备建设[29],建立海浪救生的专门机构和组织,确立以预防和救生为辅的救生理念,建立政府投入、协会搭台、高校科研支持、中小学参与海浪救生体系的模式,开展海浪救生竞赛活动,参与国际交流[30]。此外,还应重视水上应急救援志愿者工作,采取各种措施,有效发挥志愿者和志愿服务组织在国家应急救援体系中的作用[31]。

3.5 水域体育休闲人才培养与管理

从学校培养方面,学者们从各角度探讨了高校培养滨海体育休闲人才的问题,包括社会体育专业“滨海体育休闲管理”方向的发展前景、高校滨海体育休闲人才培养模式、课程体系建设等。旅游休闲市场的发展必然促进休闲潜水更快地进入高校,休闲潜水和游艇专业人才的培养问题受到了较多关注。高校要抓住机遇打造成为潜水人才培训基地,从思想、资金、实习点等方面重视休闲潜水人才培养[32]。陈海雄、韦跃探讨了设置水域休闲专业方向(休闲潜水、游泳)的可行性,并对人才培养模式进行了规划。

从管理实践方面来看,广西环北部湾滨海体育人力资源比例很不合理,年龄结构呈两极化,整体学历偏低,工作内容以海上摩托艇为主,多数没有接受过岗前培训,因此应加强管理与培训[33]。深圳市滨海体育休闲人才社会需求大,但存在对人力资源开发认识不足、培训机制不健全、员工考评机制不科学、缺乏科学有效的员工激励机制等问题[34]。潜水员在招聘方式、岗前培训、下水作业等方面虽然都有较为规范的操作程序,但急需建立岗中培训机制[35]。值得指出的是,潜水员的应激和心理健康问题也受到我国学者的关注。我国应考虑对大型游艇的配员做出规定,按不同的配员职位规定不同的理论培训和实际操作内容,采取“双轨制”,兼顾技能培训与职业教育。

综上所述,水上救生对水域体育休闲事业的发展至关重要,因此对救生员队伍的培养也受到了学者们的关注。水上救生员分为游泳池救生员(游泳教员)和海浪救生员。目前我国更多的是关注游泳救生员的培养,主要是对国内外水上救生员的培养体制[36]、游泳教员的培养体系[37]、培养内容等[38]方面进行研究,对我国水上救生员培训工作提出了建议或对策。此外,还有大量关于各地游泳救生员管理的个案研究。陈小林[39]分析了职业资格认证对游泳救生员培养质量、救生员职责、救生员待遇等方面的影响,并提出了相应的建议,但对培养海洋救生员的研究少,这与我国海洋旅游快速发展极不相称,是今后在实践和理论中都应加强的领域。

3.6 水域体育休闲场所经营管理

在水域体育赛事场馆的赛后经营方面,奥林匹克水上公园(北京、日照)等水域体育休闲经营场所应进行综合利用开发,增加娱乐服务设施,打造成大众水域体育休闲场所,举办各种职业赛事和训练[40,41];一些地方性水域体育赛事场馆在赛后应做好定位,促进其向公益、竞赛和旅游示范等功能转化。在具体项目的场所经营方面,主要是游艇俱乐部和休闲渔业场所(垂钓鱼池、海钓基地等)的经营管理。我国游艇俱乐部大致有运动娱乐型、休闲型和商务型三种形式,主要采取会员制和公共码头两种经营管理模式[42],采取以赛事促发展、以展览引人气、以连锁占市场的三种发展模式[43],游艇俱乐部要发展必须进行差异化经营、提供会员增值服务、促进游艇跨区域游动、注重人才培养。海南高端游艇企业可通过构建一系列游艇会展和奢侈品展、网络营销渠道、游艇代理商、游艇销售4S店等营销渠道来吸引客户。我国的海钓基地分为区域中心基地、爱好者俱乐部基地、公共游钓体验基地三种类型,建立岛礁生物资源保护的长效机制是完善和保障海钓产业基础的最主要途径,实施海洋游钓资源生态补偿制度是实现海钓基地建设可持续发展的基本对策[44]。

4 总结与思考

随着我国水域体育休闲实践的蓬勃发展,研究领域日益广泛,既有对江河湖海等整体水域体育休闲研究,也有对垂钓休闲、龙舟赛、游泳、休闲渔业、游艇、休闲潜水等专项水域体育休闲研究。总体而言,专项水域体育休闲研究比整体的多,相对于水域体育休闲,相关的实践发展迅速,人们对其整体认识和研究较缺乏,对指导其发展的基础理论和管理政策研究有一定的滞后性。目前的研究主要涉及水域体育休闲相关基础理论、水域体育休闲开发与规划(专项产品、整体行业)、市场营销与市场需求、安全管理与水上救生、人才教育与培养、场所经营与管理、文化及价值研究、水域体育休闲赛事、法律与行业监管等方面。其中,研究热点主要集中在水域体育休闲开发与规划、市场需求与市场营销、安全管理与水上救生等方面,分别占总体研究内容的29.30%、20.14%、14.15%,三者共占总体研究内容的63.59%,表明我国在水域体育休闲发展过程中对供给、需求、安全管理等方面的重视。

另一方面,国内关于水域体育休闲的价值和影响研究主要集中在对海洋民俗体育休闲的研究,尤以海南的热带海洋民俗体育和江浙一带的海洋民俗体育研究为盛。这些原生态海洋民俗体育休闲内容丰富、形式多样,反映了岛民的生活和思想感情,表现了他们的审美观念和生活情趣,在丰富地方文化生活的同时,随着旅游业的发展,也成为了重要的旅游项目,带来了可观的经济效益。但对江、河、湖等水域的体育休闲价值和影响研究基本没有,在具体项目上,主要涉及的是休闲渔业、游泳、龙舟等项目的价值和影响,其他项目少有涉及,这充分说明了国内水域体育休闲项目发展和资源开发不平衡。水域体育休闲价值和影响研究严重滞后,极大地制约了水域体育休闲政策制定、水域体育休闲文化和价值传播,进而影响了民众的参与积极性。已有的水域体育休闲价值研究仅涉及社会价值和文化价值,对经济价值、环境价值的专门研究亟待加强,对社会、经济、环境的影响尤其是消极影响应重点探索。

首先,加强水域体育休闲的基础理论研究。自20世纪90年代中期以来,我国体育事业蓬勃发展,旅游业逐渐从单一的观光游览向休闲度假转化,这些都使我国的水域体育休闲实践活动得到空前发展,基本上有水域旅游休闲资源的地方都会开展水域体育休闲活动。大量的关于水域体育休闲开发与规划、行业发展建议、市场营销、安全与救生方面的文献研究正是其实践导向性和政策导向性的体现。但由于水域体育休闲是近十年来刚刚兴起的研究领域,缺乏清晰成熟的研究体系,研究重点多为简单的案例描述、SWOT分析、“问题—原因—对策/建议”研究,对个案缺乏连续深入的追踪,对行业发展模式也没有进行过总结;基础理论研究明显滞后,至今尚无人明确界定水域体育休闲的概念,对其分类、特征、形式、基本内容、动机等也无人进行明确的探讨,而这些对指导水域体育休闲在实践中的创新与发展是十分重要的。总体上,关于水域体育休闲的研究仍处在初级阶段。

其次,加强对水域体育休闲价值以及带来的经济、社会、环境等方面的影响研究。要使水域体育休闲活动能真正成为大众体育休闲的重要组成部分,就必须让人们发自内心的热爱水域体育休闲,需要人们了解水域体育休闲的价值和作用,从小就培养“亲水”的习惯。在国外,人们很早就开始亲水、乐水,孩子们经常跟着大人到海边等滨水地区度假,许多国家在学校都开设有帆船课程,而国人由于种种因素,一方面爱水,但更多的是“怕”水,如对大海。“中国的传统文化受地缘因素影响,属于典型的大陆型的文化,禁运禁海造成了中国对海洋认识形成本质上的缺失”[45]。只有真正了解了水域体育休闲的价值,人们才能热爱这一休闲形式。因此,在学术研究中应加强对水域体育休闲价值的研究,重视水域体育休闲引发的对社会、经济、环境方面的影响,尤其是对这三方面的消极影响,全面看待问题,充分考虑对各利益相关者的影响,这是水域体育休闲活动实现持续开展的最基本保证。

第三,加强对水域体育休闲公共服务组织体系的研究。要对其服务对象和主体、提供公共服务的方式和内容、经费来源等方面进行研究,以有力地推动水域体育休闲发展,推进水域体育休闲公共服务的均等化和公平化。要研究包括政府行政组织体系和非营利服务组织体系之间的关系、各自的作用与职责、目前存在的问题等,还要具体研究如何监管和规范市场运行、指导和推广大众水域体育休闲活动、建立水域体育休闲意外事故应急救助体系、保障大众相关活动安全、构建服务信息平台等内容。

5 结束语

水域体育休闲是一项重要的旅游休闲方式,也是人们休闲生活的重要组成部分,我国目前已进入大众休闲时代,体育事业也逐渐从“精英化”向“群众化”发展,水域体育休闲研究恰逢其时。目前的研究已涉及基础理论相关研究、开发与规划、市场营销策略、市场需求、安全与救生管理、人才培养与研究、场所经营与管理等方面,但由于我国水域体育休闲研究起步较晚,基础理论研究较薄弱,对水域体育休闲价值以及带来的经济、社会、环境等方面的影响研究,以及对水域休闲公共服务组织体系等领域的研究仍需进一步加强,研究方法和范式需要进一步改进。

[1]周美芳,程其练,王燕等.新休假制度下城市居民体育休闲娱乐行为方式研究[J].北京体育大学学报,2011,34(7)∶25-28.

[2]方百寿、李雯雯. 国外水资源休闲活动研究进展[J].中国渔业经济,2012,30(4)∶161-168.

[3]谭苗青.论水域休闲体育内涵和特点[J].广州体育学院学报,2012,32(3)∶34-37.

[4] 梁利民.休闲体育与体育休闲发展研究[J].成都体育学院学报,2011,37(4)∶1-4.

[5]周爱光.体育休闲本质的哲学思考——兼论体育休闲与休闲体育的关系[J].体育学刊,2009,16(5)∶1-7.

[6]卢锋,刘喜山,温晓媛.休闲体育活动的分类研究[J].武汉体育学院学报,2006,40(12)∶59-62.

[7]尹德涛,夏学英.体育旅游与体育旅游资源分类研究[J].商业时代,2007,(11)∶93-94.

[8]陈蕴霞,叶鸣,王峰.依托临港,打造上海水上体育娱乐中心[J].体育科研,2010,32(2)∶13-20.

[9]马大慧,王露露,李文辉,等.苏北运河水域生态体育旅游研究[J].体育文化导刊,2012,(2)∶86-90.

[10]刘海清.我国休闲体育的现状和发展模式[J].体育学刊,2011,18(3)∶53-58.

[11]黄玲.海洋体育旅游地旅游空间结构的分析及其优化研究——以浙江舟山群岛为例[J].广州体育学院学报,2010,30(3)∶58-62.

[12]常冬冬.大杭州海洋体育旅游圈的构建与发展策略研究[J].2013,34(6)∶74-77.

[13]陈海鹰,杨伟容.湖泊型体育训练基地旅游化开发机理及模式研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2011,38(1)∶79-84.

[14]唐雪琼,陈岚雪,孙琳.国内外漂流旅游研究综述[J].热带地理,2013,33(1)∶104-118.

[15]李伟,江秀辉.山东半岛蓝色经济区海岛休闲渔业开发评价[J].南方农业学报,2013,44(11)∶1932-1936.

[16]王琳,韩增林.我国休闲渔业发展现状与对策探究[J].海洋开发与管理,2007,(1)∶139-142.

[17]李吉来.舟山市海钓旅游开发战略AHP决策分析[J].北方经济,2011,(9)∶72-74.

[18]王宁,赵小鲁.三峡库区游艇经济发展研究[J].三峡文化研究,2007,(1)∶402-421.

[19]程爵浩.国际游艇消费模式与我国游艇消费市场[J].上海海事大学学报,2013,34(1)∶73-76.

[20]贺春艳.休闲垂钓旅游行为分析——以湖南长沙、株洲两地休闲垂钓爱好者为例[J].顺德职业技术学院学报,2006,4(2)∶64-68.

[21]邓鑫,何彤慧.银川平原休闲渔业消费人群初步调查[J].宁夏农林科技2013,54(3)∶59-62.

[22]王云峰.三亚俱乐部休闲潜水运动初次参与人群的水下适应研究[J].福建体育科技,2014,33(1)∶40-41.

[23]陈云飞,丁敏,闫哲彬.我国游艇消费需求分析及游艇码头建设展望[J].水运工程,2011,(9)∶42-46.

[24] 陈龙,舒伯阳. 内地游艇旅游市场前景和发展策略研究——以武汉市为例[J].旅游研究,2013,5(2)∶65-70.

[25]徐福强.基于轨迹交叉论的漂流旅游安全事故致因及防范[J].衡水学院学报,2014,16(1)∶101-104.

[26]林香民,李剑峰.漂流旅游重大危险源及其评价[J].安全与环境学报,2004,4(2)∶63-65.

[27]苏雄.休闲潜水安全研究[J].体育文化导刊,2010,(6)∶25-29.

[28]方千华,梅雪雄.国外水上救生的发展与启示[J].体育科学研究,2005,9(1)∶46-50.

[29]李红,鄢俊.水上救援现状及问题研究[J].江西警察学院学报,2012,(6)∶58-60.

[30]茅勇,黄永良.海浪救生资源开发与培训基地建设的实证性研究[J].浙江体育科学,2011,33(4)∶27-32.

[31]朱宝柱.社会志愿者参与水上应急救援的实践与思考[J].交通运输部管理干部学院学报,2012,22(1)∶11-16.

[32]苏雄.高校开设休闲潜水课程的可行性及实施方案研究——以广东海洋大学为例[J].山西师大体育学院学报,2008,23(4)∶81-83.

[33]梁政东.环北部湾滨海体育人力资源调查研究[J].体育文化导刊,2010,(9)∶16-19.

[34]冯健,洪少彬,曲进.基于社会需求的滨海体育休闲人力资源理论分析与策略探讨——以深圳市为例[J].广州体育学院学报,2012,32(3)∶23-29.

[35]梁政东.广西北海市洞洲岛潜水员现状调查与发展对策研究[J].运动,2012,(21)∶134-136.

[36]方千华,梅雪雄.国内外大众游泳救生员培养体制的比较研究[J].首都体育学院学报,2008,20(3)∶41-44.

[37]赵珊,冼慧.中外游泳教员培训体系的对比研究[J].体育成人教育学刊,2013,29(4)∶92-94.

[38]孙克双.中英美游泳教员培养内容比较[J].河南教育学院学报(自然科学版),2011,20(4)∶88-90.

[39]陈小林.职业资格认证对游泳救生员行业的影响研究[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2013,32(3)∶122-124.

[40]唐颖,赵云.大型体育事件场馆后续利用问题探究——以北京奥林匹克水上公园为例[J].广西教育,2013,(7)∶172-173.

[41]杨卫东,管学文.关于顺义奥林匹克水上公园赛后利用使用策略的研究[J].世界建筑,2013,(8)∶74-77.

[42]邓春,李廷妮.旅游产业融合下海南游艇俱乐部发展策略初探[J].旅游纵览(行业版),2013,(10)∶143-145.

[43]江飞.中国游艇俱乐部发展模式分析[J].城市观察,2013,(3)∶21-29.

[44]王依欣.我国海钓基地建设推进路径的探讨[J].渔业信息与战略,2013,(4)∶23-258.

[45]杨久炎.广州发展游艇文化和游艇产业研究背景发展障碍与突破点[J].广东造船,2012,31(3)∶24-51.

ReviewofDomesticStudiesonWater-basedSportRecreation

LIU Jin1,QU Jin2

(1.Faculty of Management,Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,China; 2.Department of Physical Education,Guangzhou Maritime College,Guangzhou 510725,China)

Water-based sport recreation,which was abundant and colorful in content, integrating sport game,knowledge and technology,fun and interesting,constituted an important part of public recreational activities.With the social and economic development,more and more people were aware of water-based sport recreation and took part in it,the government also payed more and more attention on it.Through the literature and logic analysis,this paper summarized domestic studies in recent two decades of water-based sport recreation.It started by reviewing the studies in the fundamental theories of water-based sport recreation,including its definition and classification,then summarized domestic studies in recent two decades in the following aspects:Development and planning,marketing strategies and market demands,safety and lifesaving management,personnel training and management,premises running and management.As it was shown in the findings,in spite of the rapid development of water-based sport recreation in China, owing to its late start,there were many limits in these studies.Firstly,it was relatively weak in theoretical studies.Secondly,there weren′t sufficient quantitative and empirical researches,the same was true with multi-disciplinary studies.Thirdly,there were lack of researches in values and influences of water-based sport recreation on economics,society,and ecological environment.Future studies should focus more on the involvement of various disciplines,adopt more quantitative research methods and enhance studies in the following aspects:Fundamental theories,values and the influence of water-based sport recreation development on economics,society,and ecological environment,water accessibility experience of participants,the public managent organization systems of water-based sport recreation.

water-based sport recreation;market demands;safety and lifesaving management;premises running and management

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.05.021

F590.75

A

1005-8141(2017)05-0614-05

2017-03-21;

2017-04-22

国家社会科学基金项目(编号:13BTY047)。

及通讯作者简介:刘进(1979-),女,湖北省荆门人,硕士,讲师,研究方向为海洋旅游。