地理国情普查成果应用实践与探索

2017-11-29余晓敏史晓明

洪 亮,余晓敏,史晓明

(1. 中国地质大学(武汉)国家地理信息系统工程技术研究中心,湖北 武汉 430074; 2. 湖北省基础地理信息中心(湖北省北斗卫星导航应用技术研究院),湖北 武汉 430074; 3. 武汉大学遥感信息工程学院,湖北 武汉 430079; 4. 湖北省航测遥感院,湖北 武汉 430074)

地理国情普查成果应用实践与探索

洪 亮1,2,余晓敏2,史晓明3,4

(1. 中国地质大学(武汉)国家地理信息系统工程技术研究中心,湖北 武汉 430074; 2. 湖北省基础地理信息中心(湖北省北斗卫星导航应用技术研究院),湖北 武汉 430074;

3. 武汉大学遥感信息工程学院,湖北 武汉 430079; 4. 湖北省航测遥感院,湖北 武汉 430074)

分析了地理国情普查和监测的内涵、意义及其成果、产品,并针对当前的热点问题,对地理国情普查成果的应用进行了探索,为确立测绘地理信息部门新的发展方向奠定了良好的研究基础。

地理国情普查;灰霾;森林固碳;工业布局;主体功能区规划

随着我国经济社会的不断发展,经济规模的迅速扩大和城市化进程的日益加快,各种环境污染问题也日益突出,尤其是近几年出现的灰霾天气已经成为一种常见的环境污染现象。地球大气本身具有一定的自洁能力,一旦大气的环境容量超出了其承载极限,就会出现大气污染,危害人类健康。近几年持续爆发的灰霾天气显然是由于大气的环境容量早已濒临其所能承载的经济规模和人口规模。由此可见,全面掌握我国的地理国情现状、客观评价资源环境的承载能力、科学调整区域的工业布局和经济规模已成为当务之急。为了满足经济社会发展和生态文明建设的需要,国务院于2013年开展了第一次全国地理国情普查工作,从地理的角度分析、研究和描述地球表层自然、生物和人文现象的空间变化及它们之间的相互关系、特征等,对构成国家物质基础的各种条件因素做出真实性、整体性、综合性的统计信息,为国家和地区的可持续发展、科学规划及人与自然的和谐共存提供决策依据。本文对地理国情普查成果及产品在热点问题中的应用进行了实践和探索。

1 地理国情普查与监测

地理国情主要是指地表自然和人文地理要素的空间分布、特征及其相互关系,是基本国情的重要组成部分。地理国情普查是一项重大的国情国力调查,是全面获取地理国情信息的重要手段,是掌握地表自然、生态及人类活动基本情况的基础性工作,同时地理国情普查也是开展地理国情监测的前提和基础[1]。地理国情监测能够形成多样化地理国情信息产品,从而充分揭示经济社会发展和自然资源环境的空间分布规律,实现地理国情信息对政府、企业和公众的服务,为国家战略规划制定、空间规划管理、区域政策制定、灾害预警、科学研究和为社会公众服务等提供有力保障。

地理国情普查与监测是基础测绘的延伸和拓展,是测绘地理信息部门的一项全新的工作,是传统测绘地理信息事业的深刻变革[2]。地理国情普查通过与专业信息的融合,使得具有跨行业、跨部门、跨学科特性的普查成果能够深入到各行业、各部门、各学科的发展建设中,与国家、区域的社会经济和民生建设紧密结合,可以为政府、部门、社会大众提供个性化的按需服务,从而实现从静态向动态、从被动向主动、从后台到前台、从测绘数据生产向国情信息服务的转变。

2 地理国情普查成果与产品

地理国情普查成果主要包括影像数据、地表覆盖分类数据、地理国情要素数据、精细化DEM及地形数据、遥感解译样本数据、基本统计分析数据及有参考价值的专题数据等[3]。在地理国情普查成果的基础上,通过与专业知识的融合,可以生成多样化地理国情信息产品。例如,通过地表覆盖分类数据中的林地面积、基本统计分析数据中的林地覆盖率,采用林业部门的专用模型可以计算出各区域的森林碳储量和年固碳量。森林碳储量指森林植被体内储存的碳元素的总质量。年碳固定量指单位年内森林植物通过光合作用固定在植物体内的碳元素的质量。通过统计森林的碳储量、年碳固定量等指标,能够科学评价各区域的森林固碳能力。森林固碳能力分析可提高人们对森林生态效益功能和价值的认知水平,并帮助各层次的决策者认识到城市绿色基础设施的价值,可为各地区应对大气污染、气候变化、森林经营、绿化中长期发展规划和森林碳汇市场的发展提供科学依据,从而建设健康的城市生态环境。

3 地理国情普查成果应用示例

地球大气本身具有一定的自洁能力,主要是通过大气的稀释、扩散、氧化等物理化学作用,使进入大气的污染物质逐渐消失。然而大气的自洁能力与当地的气象条件、污染物排放总量及城市布局等诸多因素相关。当大气的环境承载能力达到其临界值时,就会出现大气污染现象。因此,应对灰霾天气应从根本上控制和减少产生这些灰霾的本源——碳。森林碳汇具有治霾减排的作用,排入大气的一氧化碳经氧化变为二氧化碳后,森林植物可以通过光合作用将大气中的二氧化碳转化为碳水化合物,并以有机碳的形式固定在植物体内,从而减少大气中碳元素的浓度。然而在特定区域因其森林面积有限,因此其固碳能力也是有限的,因此该区域的污染物排放总量也应尽量控制在相应范围内。目前国内的碳排放量主要来源于工业生产,工业碳排放量占总体排放量的75%,因此工业减排是控制和减少产生这些灰霾的本源——碳的关键环节[4]。实现工业减排最便捷的两种方式是增加碳汇和调整产业结构降低碳排放。

以湖北省曾都区为例,利用其地理国情普查成果中的林地面积、林地覆盖率,采用美国林业署开发的CITYGREEN模型[5],可以得到曾都区及其各乡镇的碳储量和年碳固定量,从而定量分析曾都区及其各乡镇的森林固碳能力。

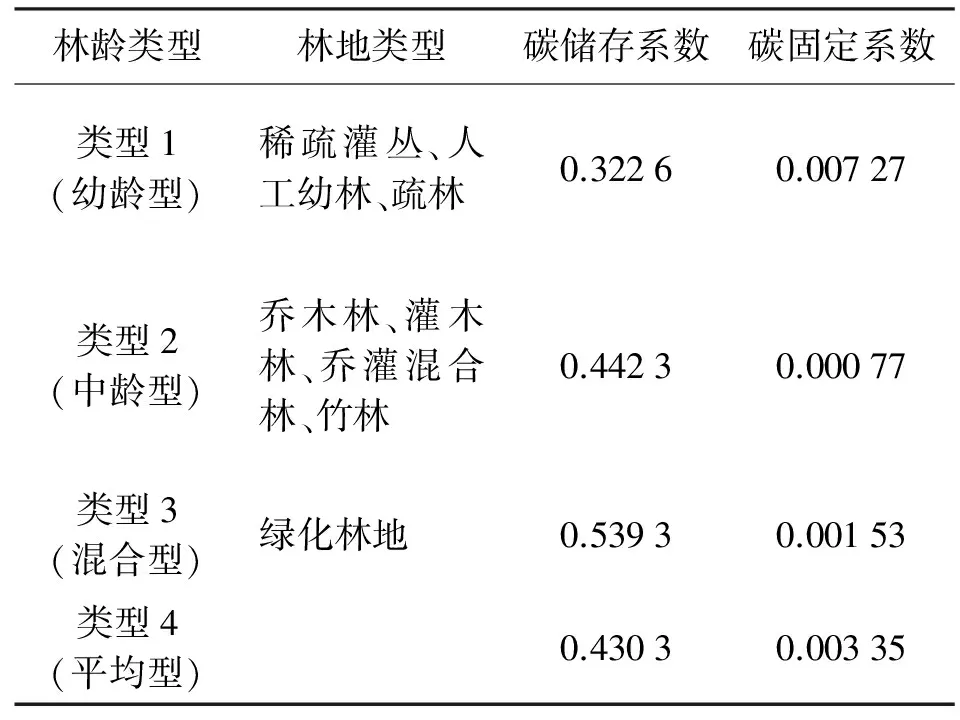

在CITYGREEN模型中植被的碳储量和年碳固定量主要由植被覆盖率及植被固碳系数决定(见表1)。类型1表示幼龄树,可对应林地类别中的稀疏灌丛、人工幼林、疏林。类型2表示中龄树,可对应林地类别中乔木林、灌木林、乔灌混合林、竹林。类型3表示所有龄级的树木均衡分布,称为混合型,可对应林地类别中的绿化林地。类型4表示各个林龄的树木平均分布,称为平均型。植被的碳储量与年碳固定量的计算公式为

Ct=A×F×Nt

(1)

Cr=A×F×Nr

(2)

式中:Ct和Cr分别代表碳储量(单位为吨)和年碳固定量(单位为吨/年);A为区域面积(单位为英亩);F为区域的植被覆盖率;Nt和Nr分别为林木的碳储存系数和碳固定系数。

表1 不同林龄植被的碳储存系数及碳固定系数

基于CITYGREEN模型计算得到曾都区及其各乡镇的碳储量和年碳固定量见表2。

根据国家退耕还林政策,还可以基于地理国情普查成果中的耕地面积和坡度数据得到曾都区及其各乡镇符合退耕还林条件的土地面积,从而估算出曾都区及其各乡镇退耕还林后的固碳潜力(见表3)。

表2 曾都区主要乡镇森林植被固碳能力统计表

表3 曾都区主要乡镇退耕还林后的固碳潜力统计表

利用普查成果中的专题数据还能够得到曾都区的工业布局和工业产值情况(见表4),将该数据与森林固碳数据进行对比分析可为政府决策提供一定的依据。

表4 曾都区××年工业企业主要经济指标

续表

通过地理国情普查能够科学掌握曾都区目前的固碳能力(表2)、未来的固碳潜力(表3)、当前的产业结构(表4)。在目前固碳潜力和未来固碳潜力有限的情况下,调整能源结构、限制高耗能产业的发展已经成为一种必然趋势。例如纺织业和造纸业,这两个行业不仅消耗能源增加碳排放,并且以森林植被为原材料,降低了生物循环固碳能力,因此其未来的发展方向应当依靠大型轻工企业的技术研发优势节约原材料,实行清洁生产降低碳排放。

4 地理国情普查成果指导政府决策

国务院于2010年正式发布了《全国主体功能区规划》,同时要求各省(区、市)人民政府编制了地区性规划。基于地理国情的普查成果能够对主体功能区规划的实施进行监测与评估。它是确保一些引导性和约束性指标真正完成,规划真正发挥引导经济社会又好又快发展的有力保障。以主体功能区区划的重要评价指标资源环境承载力为例,资源环境承载能力主要指在自然生态环境不受危害并维系良好生态系统的前提下,特定区域的资源禀赋和环境容量所能承载的经济规模和人口规模[6]。主要包括:水、土地等资源的丰裕程度,水和大气等的环境容量,水土流失和沙漠化等的生态敏感性,生物多样性和水源涵养等的生态重要性,地质、地震、气候、风暴潮等自然灾害频发程度等。而近年来持续爆发的灰霾天气和饮用水污染现象,正是由于大气和水的环境容量超出了其承载极限,生态系统平衡遭到了破坏,需要对区域的工业布局和经济规模进行相应的调整。因此可通过地理国情普查成果掌握区域资源环境现状与工业布局间的相互关系,并进行科学的调整和布局。

以湖北省曾都区为例,曾都区因区位条件优越、发展基础较好、资源环境承受能力较强、具备较好的经济基础和人口聚集条件,因此成为湖北省省级重点开发区域。该区域的功能定位是:区域性先进制造业基地、农副产品加工基地和物流集散基地,为全省经济持续增长发挥重要支撑作用[7]。曾都区的发展方向是重点发展特种专用汽车生产、特色农产品专业加工、纺织服装、文化旅游等,形成为大武汉配套的高新技术转化基地。政府部门可根据地理国情监测的成果密切关注该区域资源环境承受能力的变化情况,对该区域的功能定位和发展方向作出及时的调整,保证该区域的可持续发展[8]。

5 结束语

通过对地理国情普查和监测的含义、内容及其成果、产品的分析,确定地理国情普查与监测将成为政府、部门、社会大众的服务者,实现从静态向动态、从被动向主动、从后台到前台、从测绘数据生产向国情信息服务的转变。结合当前社会大众关注的热点问题,本文对地理国情普查成果的应用进行了探索,研究了地理国情普查和监测成果在区域经济和社会可持续发展中的角色和发挥的作用,这为确立测绘地理信息部门新的发展方向奠定了良好的研究基础。

[1] 陈俊勇.简论地理国情监测[J].地理信息世界,2013,20(3):4-6.

[2] 李维森.地理国情监测与测绘地理信息事业的转型[J].地理信息世界,2013(5):11-14.

[3] 国务院第一次全国地理国情普查领导小组办公室.GDPJ 07—2014,地理国情普查成果资料汇交与归档基本要求[S].北京:[s.n.],2014.

[4] 曹孜,彭怀生,鲁芳.工业碳排放状况及减排途径分析[J].生态经济,2011(9):40-45.

[5] American Forests. CITYgreen 5.0 User Manual[M]. Washington D.C.: American Forests, 2002.

[6] 王传胜,朱姗姗,樊杰,等.主体功能区规划监管与评估的指标及其数据需求[J].地理科学进展,2012,31(12):1678-1684.

[7] 万纤,余瑞林,余晓敏,等.基于地理国情普查的主体功能区规划实施监测与评估研究[J].长江流域资源与环境,2015,24(3):358-363.

[8] 阮于洲. 对地理国情监测工作的若干思考[J].测绘通报,2014(3):131-134.

PracticeandExplorationofGeographicNationalCensusResultsApplication

HONG Liang1,2,YU Xiaomin2,SHI Xiaoming3,4

(1. National Engineering Research Center for Geographic Information System, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074,China; 2. Hubei Institute of Beidou Satellite Navigation Application Technology, Hubei Geomatics Information Center, Wuhan 430074,China; 3. School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, Wuhan 430079,China; 4. Hubei Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Wuhan 430074,China)

The connotation, significance, results and products of geographical national census and monitoring were analyzed in this paper. And in view of the current hot spots, the application of Geographical National Census results was explored. It lays a good foundation for the establishment of the new development direction of geographic information sector.

geographical national census; haze; forest carbon sequestration; industrial distribution; plan for development priority zones

P28

A

0494-0911(2017)01-0119-03

洪亮,余晓敏,史晓明.地理国情普查成果应用实践与探索[J].测绘通报,2017(1):119-121.

10.13474/j.cnki.11-2246.2017.0026.

2015-11-17;

2016-10-09

数字制图与国土信息应用工程国家测绘地理信息局重点实验室开放研究基金(GCWD201410);地理国情监测国家测绘地理信息局重点实验室开放基金(2015NGCM10)

洪 亮(1974—),男,博士,教授级高级工程师,研究方向为信息化测绘。E-mail: 147775318@qq.com

余晓敏