苍波万顷孤岑矗

2017-11-27紫茵

紫茵

在中国学院派作曲家群体中,高为杰教授可谓众口皆碑德高望重。他被誉为“最具创新精神的作曲家和音乐理论家、音乐教育家”,一位集创作、教学、理论研究于一体的“学者型作曲家”,也经常有人称他作中国音乐界的“一本活字典”“一部百科全书”。

自1957年由上海考入四川音乐学院,2017年是高教授音乐生涯六十周年;2018年,又将迎来老先生八十华诞。终于获得开笔谋篇的最佳契机,惟愿本文能化作庆典交响华章中一串小小的音符,高哦低吟一曲祝福的歌。

人生道路的一个拐点

在“东方巴黎”上海栖居昔日法租界的高家世子,从小耳朵里就被灌满了清歌雅韵评弹弦索、五音七声皮黄腔韵。从同学家借来的唱片初识莫扎特、贝多芬,少年高为杰经常和同伴,相约那间坐落在他家附近衡山路53号的基督教国际礼拜堂。神圣庄重、宁和典雅的哥特式建筑里,例行的音乐崇拜并非纯粹的宗教音乐,西方经典名曲荟萃。“我们进门不用花钱买票,只要穿戴干净整齐,安静坐下来听就好了。”

他本来是个数理化全优生,“虽然一直喜欢音乐,但还不至于陷入沉迷痴迷的程度,更没有想过自己将来会学专业音乐”。从喜欢听音乐到愿意写音乐,有一个人成为了最为关键的推手。“他就是我的中学老师俞利生,曾在上海国立音专师从俄罗斯声乐艺术大师苏石林学习声乐,一个唱得很好的男中音。”因其父坚决反对儿子以歌唱为生,他只得转读上海交大毕业后,在文治中学担任数学兼音乐教员。

在俞老师的代数课堂上,这个喜好音乐的学生受到特殊“待遇”,别人必须完成五道题,他只需做好一道题。“这样就可以了,你还是多花点时间精力去学音乐吧,”俞老师就是这样鼓励高为杰的。高为杰果然很听俞老师的话,看音乐书,做乐理题,还经常写点东西,“全都是自己学着乱写的声乐、器乐,还有交响乐。”哈!

在1957年徐汇区的高中毕业生里,上海交大文治中学的数理化全优生高为杰被直接保送入读清华。然而,这个万里挑一的幸运儿却毅然放弃了全区仅有三个名额之一、同龄人竞相争夺的宝贵机会。“实际上我从高二开始,已下决心要学音乐了。音乐,是我应该一生追求的目标。”

一位迷路走错门的不速之客,又成了高为杰的引路贵人,“她就是上海音乐学院钢琴老师全庚华”。那天全老师过来访友,误打误撞敲开了高家的门。高妈妈热情好客,一边让座端茶,一边嘘寒问暖。听说是音乐学院的老师,便顺口说起自家读高中的儿子迷上了音樂,还瞎写了一堆东西。全老师当即要过纸笔写了条子。高为杰放学回家,看到这张写给上海音乐学院作曲系时任系主任邓尔敬教授的纸条,如获至宝大喜过望。第二天,高二男生揣着纸条、带着作品(如果可以称为作品的话)奔乌鲁木齐路上的邓家而去。

看了高为杰那些“全都是胡乱瞎写”的作品,邓老师可能感觉还有点意思吧,他也写了张纸条,介绍一位刚毕业留校的青年助教赵升书老师。要学作曲入门,从头开始学习和声,那是必须的。上海音乐学院本部其时还远在漕河泾,高为杰每周一课,需要坐很长一路公交车。有一次,他手心里捏着两角车钱,上车后却只顾想着和声习题解法出神,下车时被售票员一把拦住厉声呵斥。已年届耄耋的老爷子,提起高中时代这件往事,笑逐颜开如单纯稚童般可爱。

那个阶段,高为杰自认为写得好东西,还是要交邓老师过目评点。在高二下学期到高三毕业前,差不多有一年多的时间,这个普高男生进步还是蛮大的。既然学了和声,键盘必不可少,同时也找了私教恶补钢琴。那位金妮老师对付“白丁”自有一套教法,“那就是‘打急抓嘛,七八个月时间,紧盯着莫扎特小奏鸣曲和练习曲,练吧”。

原本笃定要考上海音乐学院作曲系,怎么说也算沾点邓大教授系主任“再传弟子”的边。同样爱好音乐喜欢唱歌的高中同学顾履丰,要到了一份四川音乐学院的招生简章,要不就先去川音,练练兵、热热身?这个主意倒是不错,高为杰去报名填表,预计五天考试,他刚考了三天,川音作曲系老主任刘文晋就正式通知,我们已经研究决定,录取了。

听说高为杰考上了四川音乐学院作曲系,邓尔敬教授很高兴地说:“那可是个好地方,天府之国哟,你能考上川音也不错,好好去学吧。”因为爱上了音乐,数理化全优生“拐”进了艺术学科;因为爱上了音乐,从北京的清华大学“拐”进了成都的西南音专。人生这一“拐”,最终成就了一位享誉中外的杰出音乐家。

求学执教的一个落点

四川音乐学院地处西南腹地,那个地界似乎终年阴天多于晴日。

在1957年秋季入学的高为杰,一介白面书生谦谦君子,清爽洁净儒雅俊朗。走入美丽而陌生的校园,满目苍翠花草丛生,满耳琴歌弦索缭绕,小伙心里充满阳光。这是个有历史的老校,著名音乐家郎毓秀、蔡绍序、王云阶、马革顺、许可经、俞鹏等都曾先后任教于音乐科。作曲系老师也都很了不起,那时,高为杰特别崇拜来上海招收他的系主任刘文晋和熊冀华,还有黄虎威、章纯……

有部国产老电影《抓壮丁》,曾给如今六十岁上的人留有特殊的记忆。全片主要角色王保长、李老栓、三嫂子等用四川方言说白对话,四川音乐学院作曲系章纯、刘文晋为该片谱写音乐。那一年,俞抒替章纯代课教高为杰作曲。“俞老师不仅专业方面很得行,而且知识渊博善于解惑,他对我的影响特别深。”高为杰回忆道。1960年,留苏作曲家邹鲁回国,高为杰作为刚毕业的青年教师跟随邹老师继续进修,深得其苏俄乐派作曲技法真传。

1960年,高为杰三年学业结束,刘主任担心作曲系这个高材生从上海来想回上海去,万一到时候留不住跑掉了,岂不可惜?他便留了个心眼想了个计策打了个埋伏,高为杰接到通知,提前毕业留校任教。7月毕业,9月排课。第一学期讲什么?时任副院长羊路由来找高为杰,“要不你就开一门新课吧,四川民歌”。四川民歌?一个上海籍男生,上来就教四川民歌,教什么?怎么教?二十二岁的小高老师有点发懵,“当时感觉是好像这位院领导在给我出难题呀。后来慢慢体会、渐渐发现他肯定是有他的想法。”这位老延安出身的老院长、“中国第一部广场秧歌剧”《兄妹开荒》的创作者,希望这个才华出众悟性超群的年轻人,通过备课、讲课,熟悉喜爱四川民歌,从而把民族民间音乐的“根”扎得更深。原来老前辈不是在“出难题”,而是用心良苦啊。第一学期第一门课,“四川民歌”讲得头头是道引人入胜,讲台下还有高班的同学,一个个听得凝神专心津津有味。很快,小高老师又接了附中的作曲课、曲式课,在川音作曲系成了刘文晋、熊冀华、章纯、俞抒等老师的亲密同事得力助手。

1964年“三化”(革命化、民族化、群众化)开始了,学院的创作、教学基本全部停止。那段时期,大家天天泡在“民族民间音乐”里,听川剧艺术家陈书舫、周企何演唱折子戏,听曲艺艺术家邹忠新的金钱板、李月秋的四川清音、李德才的四川扬琴等等。“对于我们个人来说,这种集中的‘补习是一种必要的积累,其实收获特别大。”照理说提出“三化”并没有错,误的是执行者走向极端“一锅烩”“一刀切”的做法。

1964年的“三化”实际上就是1966年“文革”的前奏。“十年浩劫”一开始,四川音乐学院的高为杰首当其冲,第一个被戴上现行反革命的“帽子”抓出来关进去。其间有段经历,老爷子打着哈哈当成趣事摆龙门阵。1973年,关在“牛棚”已失去自由和尊严的高为杰,竟然被“请”了出来重执教鞭。从招收一年制短训班到1974年首届三年制大专班,“带着红口袋来装知识”的工农兵学员,点名道姓要求校方让高为杰老师讲器乐作曲课。他只能用革命样板戏片段或聂耳、星海作品举例,要求听贝多芬,还需写条子提申请,经学院革委会主任批准。

1978年正式平反以后,高为杰恢复了正常的創作与教学,评上了讲师,在川音如鱼得水十分活跃。五年之后,他本该参评副教授,但他本人既未申报更没有填表,“因为好多比我资格老得多的前辈都没上高称,我这个小字辈着什么急?”但那天晚上刘主任把一张表亲自送上门,评审委员会有人提议、大家附议,高为杰副教授职称评定,院级评审通过了。

在求学任教近三十年后,高为杰告别了四川音乐学院。其时,国内几大音乐学院纷纷表达诚邀意向。中国音乐学院下手最快,抢先办好一切手续。从四川调来高为杰,李西安教授至今仍将其当作自己院长任期内做过最得意的几件事之一。高为杰调入该院,提升了作曲系的实力影响,同时也让中国院荣耀倍增。

音乐创作的一个支点

高为杰一直享有“学者型作曲家”的美誉。他曾多次表述观点说,音乐这个东西很奇妙,它像“云”自由无常、变幻莫测,也像“钟”严谨精密、井然有序;所以“作曲和其他艺术创造一样,可以概括为:自由无羁的想象,理智缜密的下笔。他的作品即是对这些感悟能动有为的自觉实践。

纵览高为杰的创作,大致分为四个阶段:1.早期六十年代的长笛与钢琴《春花之舞》、管弦乐《歌与舞》等;2.中期七八十年代的《草地往事》《蜀宫夜宴》等;3.后期九十年代的《秋野》《路》《白马印象》《韶》系列、《梦》系列等;4.近期新世纪以来十多年的《雨思》《岗拉美朵》等。他的交响叙事诗《草地往事》(与唐青石合作)荣获全国第一届交响音乐创作二等奖。真正为他赢得更高声誉的大型民族管弦乐《蜀宫夜宴》(与朱泽民、俞抒合作)荣获全国第三届音乐创作评奖一等奖,这是四川全省历年获得的最高奖项。此后经年,他的钢琴曲《秋野》获全国钢琴作品比赛新作一等奖、入选1988年ISCM国际音乐节演出,民族室内乐《春夜洛城闻笛》获第三十一届亚太广播联盟年会奖,舞剧音乐《原野》获文化部音乐创作奖、入选第一届中国艺术节演出等等。他的作品国内外上演、出版并获奖已不计其数,在同辈同侪中国作曲家中从数量到质量首屈一指独树一帜。

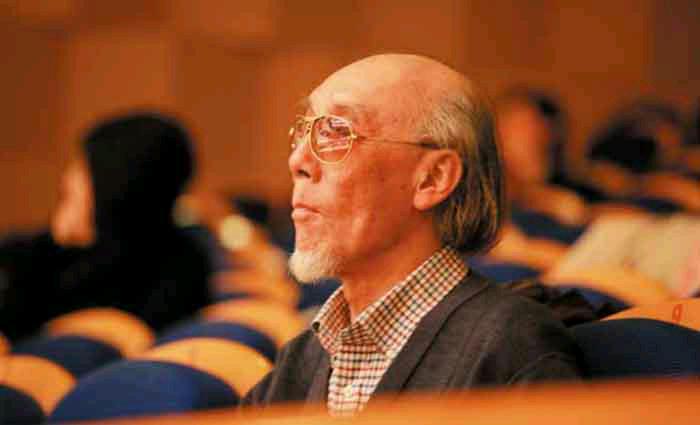

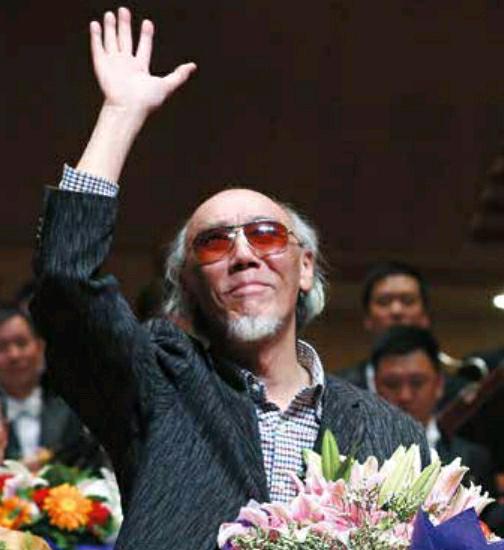

2008年12月1日,纪念改革开放三十年中国音乐学院“民族音乐成果系列展演月”首场演出——高为杰作品音乐会在北京音乐厅上演,一人十部作品集中一台演出,还是前所未有的创举,这场音乐会也因此具有一种特殊的感召力。那晚,金湘、王西麟、施万春、郭文景、瞿小松、何训田、贾达群、朱世锐、彭志敏、唐建平、陈丹布等中央、四川、武汉、天津、上海等全国兄弟音乐学院的作曲家,从院领导、系主任,到教授、博士,高为杰的学生、同事、朋友几乎“倾巢出动”拨冗莅临。最令人感动的是川音作曲系老系主任、八十七岁的刘文晋教授专程赶赴北京,来为自己这位七十岁的曾经的学生和同事捧场助威。

通过一场音乐会的十部作品,可以清楚地看到,高为杰创作成果斐然,同侪恐难以望其项背。他的专业成就与艺术造诣突出,堪为中国当代作曲家一个重要的代表人物。他的才华与人格形成的双重魅力,使其在作曲界享有崇高威望。从二十世纪五六十年代到新世纪的近二十年,他始终坚持不懈孜孜以求,在艺术上勇于并擅于探索实践。最难能可贵的是,从音乐语言、技术技法,到艺术理想、审美追求,力主独创、新创,他的作品超越前人、超越他人、超越自己,独具一格非同凡响。高为杰的音乐严谨有序理性内省,精致讲究章法合度,在情感处理上十分节制。他曾说,很多深刻美好的音乐并不一定“悦耳动听”,而某些“悦耳动听”的音乐未必有很高的审美价值。只要在观念上打破禁忌,普通音乐爱好者也不难去发现和享受二十、二十一世纪美丽多彩的新音乐景观。

现在距离那场音乐会又过去了将近十年,高为杰教授持续不断仍有新作上演,带给人们新的艺术享受与审美体验。2015年,中国交响乐团演出“龙声华韵——高为杰作品专场音乐会”,《元曲小唱》第一次公开“初放啼声”着实令人耳目一新。将《折桂令·春情》(徐再思)、《红绣鞋·欢情》(贯云石)、《落梅风·蔷薇露》(马致远)三首同一朝代不同作者的文辞谱成三首艺术歌曲,加上一首由古琴名曲《忆故人》演化而来的间奏曲,有如一个描写闺中女子爱情故事的三部曲:从初恋的相思痴情,到相恋的缠绵柔情,再到失恋的幽怨伤情,一咏三叹别有韵致。这部作品像一座新的里程碑,再次证明,一位作曲家集艺术造诣、进取精神、创新意识、创造能力于一身,可以爆发出来的超常能量是多么惊人。

高为杰是同辈人中稀有罕见的堪与后辈小辈“现代、先锋、新潮”作曲家齐头并肩同领风骚的前辈作曲家。从理念观念到技术技法再到作品成果,他和他们基本同时跨越了这一大步。他以个性化的审美诉求去兼容中西传统,从而使音乐的品相与品质得到发展深化,艺术的内涵与外延得以扩充升华,总能得到后辈新锐的高度认同与极大尊重。

传道授业的一个视点

高为杰经常自称“就是一个教书匠”,校内教学占用了他大量的时间和主要精力。但他从不放弃理论研究,《和声力学研究》《曲式分析基础教程》《音级集合的配套》《论音阶的构成与分类编目》《音乐名作赏析》等专著与论文百余种相继面世,导引着作曲专业师生和音乐爱好者。

在音乐创作、理论研究之外的教学主业上,高为杰可谓“桃李天下硕果累累”。二十世纪七八十年代的川音青年学子中流传着一句话“学作曲要找高先生”。高先生门下聚集着大批有才华有追求的莘莘学子,他培养出的何训田、瞿小松、贾达群、朱世瑞、陈丹布、崔权、朱琳、贾悦、王丹红等一大批优秀学生,已成为国际国内最优秀、最活跃、最富影响力的作曲家。

中国改革开放后,最初接触到西方现代音乐。高为杰1983年创建的“作曲家创作探索小组”,可以说是国内最早也是唯一的现代作曲学术社团。这个小组成员数高为杰最年长,虽已年逾不惑,仍如饥似渴地学习和研究现代音乐的创作理论和技法。他从不生搬硬套现代作曲理论技法,而是以独具匠心的化合运用手段令人心悦诚服。他本人只认一笔账,“‘非八度周期人工音阶称得上是我别出心裁的‘发明专利”。所有之前的任何音阶均以八度为周期循环,高为杰打破常规,以非八度为周期循环进行创作。他认为“技术探索与创新并不等同于艺术创新,但毕竟是一个重要的组成部分”。

现在音乐学院作曲系的学生,已经比高为杰入学时人数翻了十倍。“我不能把所有学生都按照一个模式培养成为从事专业的作曲人才,而应根据个人的条件志向和社会的容量需要,做合理多元的灵活调整与结构配置。”他在教授每一个学生基本作曲技法的同时,最注重因材施教量体裁衣,努力发掘学生的潜能,尽量发展学生的兴趣,引导学生在其擅长的领域有所作为,绝不过分干涉年轻人的创作风格与审美取向。他希望年轻人能够在各自选择的方向中得到最好的发展,希望中国的青年作曲家能开创一个光辉灿烂的未来。

高为杰教授谆谆告诫后辈:艺术创造的最高境界就是要创作出意料之外、情理之中的作品,因此他的作品都由两个“我”共同完成——一个是心醉神迷、耽于幻想的诗人,一个是一丝不苟、工于技术的匠人。一部作品“怎样说”往往比“说什么”更折磨人。他经常对学生说,艺术创作应由情感来启动,但情绪特别激动时会语无伦次,更何况作曲这种技术性很强的活动,再简单的音乐都要有理性的掌控,“我们不是用理性来扼杀感性,而是为了将情感表达得更加完美。”

所以,艺术创作是一个艰辛甚至痛苦的过程。

2016年春天,高为杰“用比较新的手法”为新加坡华乐团写了一部《雨林奇景》。他认为艺术的手法本身并不是音乐,用手法写出情感内容成为作品以后才是音乐。他曾经的老师邹鲁之子又是他曾经的学生邹向平说,“这部新作编制很特别(为民族弹拨乐、打击乐与弦乐队)……采用了新颖的技术手法,其技术的新与人在雨林的逸情与激情混为一幅瑰丽的音画作品”。

2017年夏天,高为杰最新创作了一部《思蜀——大提琴与钢琴》。这是因一篇为《蜀宫夜宴》创演三十五周年而写的纪念文章触发灵感活化灵性、引动乐思抒发感怀的作品。美国辛辛那提音乐学院教授Grubb初听排练便兴奋地说,“这是一部具有天然魔力的作品,令人听了不得不喜欢,没有理由”。该作将于2017年12月1日在美国辛辛那提进行世界首演。

高为杰,他的才华横溢才思敏捷,他的才艺丰沛才智练达,他的才识深广才学渊博,大才子的风采与锋芒,从年轻到年迈未见磨损衰减。高为杰的个性特征就是生命不息探索不止,中西融通求新思变。一切带有“新”标识的东西,他都满怀强烈的好奇。正是这种已经保持了几十年、还将伴随他余生的好奇心让高为杰常葆艺术青春。他的整个生命所呈现的积极状态,无不源自对“新”的超乎常人常理的敏锐感悟。无论是创作教学还是理论研究,他的实践始终领先于潮流涌动兴起的前峰。

回顾和记录高为杰的音乐人生,有着重要而特殊的意义。从个体辐射群体,可以聚焦观照中国现代音乐最近几十年发展的某些显著特征。从1957年到2017年,正好是高为杰从艺六十周年;2018年春天,又将迎来高为杰八十华诞。谨以本文献上一份贺礼,表达对先生经年不衰的仰慕与崇敬。