地基处理中水泥土墙的施工工艺和质量检测

2017-11-24李夏清

李夏清

(山西省水利建设开发中心,山西 太原 030006)

地基处理中水泥土墙的施工工艺和质量检测

李夏清

(山西省水利建设开发中心,山西 太原 030006)

分析了汾河流域生态修复中游核心区干流蓄水工程地基处理中水泥土搅拌桩的施工过程、工艺控制及质量检测。以为类似工程提供参考。

水泥土搅拌桩;地基处理;施工工艺;质量检测

1 闸坝段坝基概况

汾河流域生态修复中游核心区干流蓄水工程,采用全断面蓄水,蓄水闸坝均采用可升降的液压翻板闸,共15座。每座的两侧滩面闸坝高2.0 m;中间主槽蓄水闸坝高度根据其深度分别采用3.5 m、4.0 m、4.5 m和5.0 m四种,蓄水闸坝总长度3 876 m。

某液压坝坝基上部为第四系全新统洪冲积浅黄色低液限粉土,含植物根系及杂质,结构松散,稍湿~饱和,可塑~软塑,局部夹低液限粘土透镜体。该层低液限粉土厚度1.0~4.3 m,分布于两岸河漫滩表层,左岸较厚。经杆长校正后的标贯击数为3.0~5.0击,属松散状态。其含水率为17.7%~36.2%;天然密度为1.78~1.98 g/cm3;干密度为1.18~1.52 g/cm3;孔隙比为0.585~1.047;塑性指数8.1~18.7;饱和压缩系数(av1-2)0.12~0.49 MPa-1,具中等压缩性;垂直渗透系数为1.14~5.34×10-4cm/s,具弱透水性。

中部为全新统洪冲积淡黄色含细粒土砂,粒径为粉细粒,结构松散,稍湿~湿,为含(透)水层,厚度1.6~3.2 m。经杆长校正后的标贯击数为2.7~6.3击,属松散状态。

下部为第四系全新统洪冲积浅黄、浅灰色低液限粘(粉)土,结构松散~稍密,土体饱和,可塑~软塑,夹低液限粉土、含细粒土砂透镜体,本层厚度大于10 m。经杆长校正后的标贯击数为4.3~13.4击,属松散~稍密状态。其含水率为22.3%~32.9%;天然密度为1.83~2.04 g/cm3;干密度为1.25~1.50 g/cm3;孔隙比为0.613~0.961;塑性指数8.2~28.3;饱和压缩系数(av1-2)0.11~0.50 MPa-1,具中等压缩性;饱和快剪凝聚力为14.1~25.7 kPa,内摩擦角为17.0°~23.0°;垂直渗透系数为4.72×10-6~5.91×10-4cm/s,水平渗透系数为3.50×10-5~3.85×10-4cm/s,具弱~微透水性,为隔水层。

2 闸坝坝基防渗措施

水泥土搅拌桩,是深层搅拌法处理土体后,由水泥浆等材料和土体共同形成的一定强度的、具有整体性和水稳定性的柱状增强体。水泥土墙是由连续套接的水泥土搅拌桩组成的复合增强体。

2.1 水泥土搅拌桩的适用地层范围及可达到的防渗效果

水泥土搅拌桩适用于粘性土、粉土、砂土,以及黄土、淤泥质土和淤泥、素填土等土层。对于欠固结的淤泥质土和淤泥,当加固后的地基承担竖向荷载时,应通过试验确定本法的适用性;对于泥炭质土、有机质土、塑性指数大于25的黏土、含砾直径小于50 mm的砂砾层,以及地下水具有腐蚀性和无工程经验的地区,应现场试验本法的适用性;适用深度为25 m以内的深沉搅拌法施工,处理深度超过25 m时,应进行试验论证。

2.2 防渗措施

坝基防渗墙采用多轴搅拌水泥土地下连续墙,桩径450 mm,桩距300 mm,设计成墙厚0.2 m,深入坝基相对不透水层1.0 m。防渗墙左岸滩地共计32组,设计有效桩长8.5m。主槽段防渗墙共计327组,设计有效桩长4.7 m。右岸滩地共计363组,设计有效桩长8.5 m。

2.3 施工流程

施工工艺流程:测量放线,桩机就位、对中,报验桩位,制备水泥浆,搅拌喷浆下沉,喷浆搅拌提升,成桩结束位移,地基处理效果检测。

3 施工技术要求

主剂采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,水泥参入量(占天然土重的百分比)15%;搅拌桩布置在坝顶轴线位置,钻孔进入坝基相对不透水层1 m;地连墙的施工宜选用多头小直径深层搅拌施工设备,施工设备的工作面宽度不宜小于5 m。

技术要求:地连墙墙体渗透系数小于A×10-6cm/s(1<A<10),允许比降≥50,抗压强度≥0.5 MPa,压缩模量≤1 000 MPa;桩间搭接长度,不宜小于150 mm,搭接处墙体厚度不小于0.2 m,钻具垂直精度不大于1/200;地连墙桩头高于设计高程20 cm,在浇筑沥青砂浆前要进行桩头清理,桩头要凿至设计高程,清理时须顺地连墙方向进行,以防破坏地连墙,然后清洗桩头,不留砂、土和浮皮;桩与桩搭接间隙不应大于24 h,施工中如因故停工超过24 h,应使下一序桩与前序桩两侧贴接,贴接长度不小于1.0 m;墙体设计桩径450 mm,采用多轴水泥搅拌桩施工,固化材料采用强度等级为42.5及以上普通硅酸盐水泥,水泥掺入量为15%;围封区内顶部换填500 mm厚碎石垫层,碎石粒径为5~40 mm,要求石料新鲜、坚实、密实、耐风化、不宜水解,含泥量不大于5%,孔隙率不大于28%;地连墙在冬季施工应采取保温措施。

4 质量检测

4.1 检测方法

通过钻芯法检验水泥土桩桩长和桩身强度是否满足设计要求;通过室内渗透试验测定桩体渗透系数,判定防渗墙抗渗是否满足设计要求。

4.2 取样

根据设计要求及现行相关规范,钻芯采用全桩段通长取芯,按总桩数1%取芯,共抽检8个钻孔,左岸滩地1个钻孔,孔深8.5 m,主槽段3个钻孔,孔深6~8.1 m,右岸滩地4个钻孔,孔深8.5 m。

渗透试验取样,每孔6块试样,共计48块;抗压试验共16组。

检验设备:C-240工程地质钻机1套,BW-150水泵1套,89 mm双管单动钻具1套,50 mm钻杆20cm,91 mm钻头1件,配套设备1套。

钻机设备安装应稳固、底座水平,钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差小于0.5%。

每根受检桩钻1孔,开孔位置宜在桩中心附近处,采用较小的钻头压力,钻孔取芯的取芯率不低于85%。在钻进过程中,钻孔内循环水流根据钻芯情况及时调整。钻进速度宜为50~100 mm/min,根据回水含砂量及颜色调整钻进速度。

提钻卸取芯样时,采用拧卸钻头方式取芯,严禁敲打卸芯。每回次进尺控制在1.5 m以内并对岩芯性状进行鉴别。芯样从取样器中推出时应平稳,严禁试样受拉、受弯。芯样在运送和保存过程中应避免压、震、晒、冻,并防止试样失水或吸水。钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中,芯样牌上应清晰标明回次数、深度。及时记录钻进及异常情况,并对芯样质量进行初步描述。应对芯样和标明回次数、深度。钻芯孔应从孔底往上用水泥浆回灌封口。

4.3 渗透试验

芯样抗压试验按桩长,每孔截取三组芯样,每组芯样为三个试件,上部芯样位置距桩顶设计标高1.0 m范围内,下部芯样位置距桩底以上1.0 m内,中间芯样等间距截取。将现场抽取的芯样经室内切削加工后进

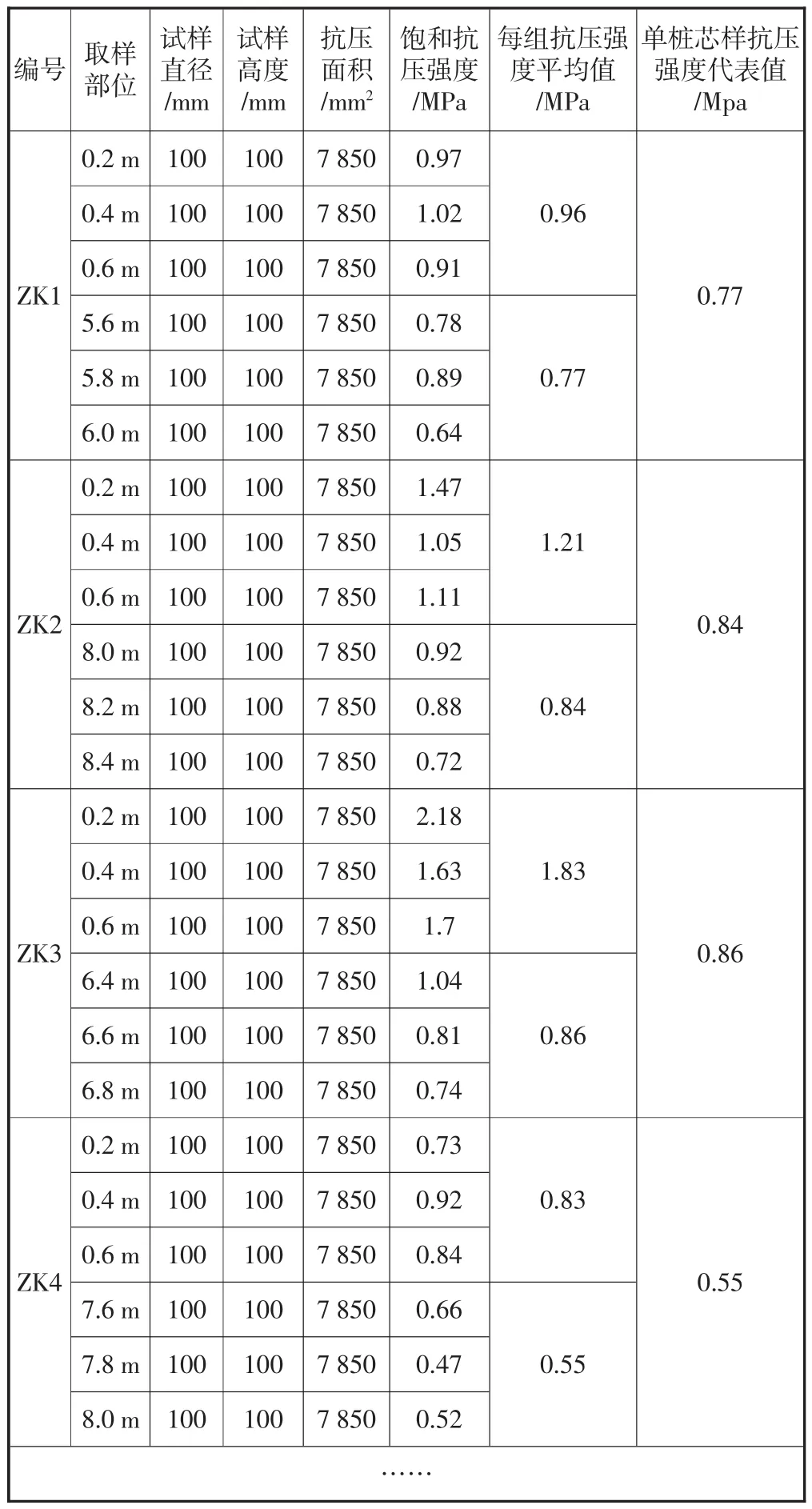

表2 水泥土搅拌桩抗压试验成果统计表(其中4孔数据)

行室内试验,以检测搅拌桩防渗墙水泥土的单轴抗压强度。

单轴抗压试验试块为圆柱状,高径比1∶1,加荷速率0.5~1.0 MPa/s。芯样抗渗试验按桩长等距截取芯样,缺陷部位必须截取,每根桩截取六块。试样经室内切削加工后进行试验。

桩身均匀性评价原则:桩身均匀性,按单桩并根据现场水泥土芯样特征进行综合评价,评价标准为均匀性良好、均匀性一般、均匀性差。

试验评价原则:桩身芯样试件抗压强度代表值,按一组三块试件强度值的平均值确定;水泥土芯样试件抗压强度代表值,应取各段水泥土芯样试件抗压强度代表值的最小值;桩身强度,按单位工程检验批进行评价,对单位工程同一条件下的受检桩,应取桩身芯样试件抗压强度代表值进行统计,计算平均强度、标准差和变异系数,计算标准值。

芯样抗渗试验评价原则:水泥土芯样渗透系数,应取最先渗水试件渗透系数,为桩身渗透系数。

4.4 检验结果

4.4.1 桩身均匀性

现场钻取的8个钻孔,芯样基本完整,胶结一般,连续,呈柱状,部分块状,局部稍有破碎,搅拌基本均匀。综合评价均匀性一般。

4.4.2 芯样抗压试验

从8根桩钻芯中,共取得16组芯样,进行抗压试验。桩身芯样抗压强度代表值,介于0.55~0.86 MPa之间,平均值为0.73 MPa,均大于设计的技术要求(抗压强度≥0.5 MPa)。

4.4.3 芯样抗渗试验

本次钻芯8个钻孔,取得48个芯样,根据室内渗透结果,各钻孔、各段渗透系数介于1.32×10-6~2.73×10-6之间,满足设计要求,小于A×10-6cm/s(1<A<10))。

5 结语

水泥土地下连续墙成墙质量好、工效高、材料省、造价合理等优点,越来越多的应用于堤防防渗、基坑围护等工程。为使水泥土地下连续墙连续、不间断,并达到好的防渗效果,通过做好各个环节的施工工艺控制,可达到设计、施工及质量检测标准等规范。

TV543+.83

C

1004-7042(2017)10-0041-02

李夏清(1983-),女,2006年毕业于西南交通大学土木建筑专业,工程师。

2017-08-18;

2017-09-27