近50年我国干湿时空变化特征分析

2017-11-24王彦芳

王彦芳

(河北省社会科学院 河北 石家庄 050051)

近50年我国干湿时空变化特征分析

王彦芳

(河北省社会科学院 河北 石家庄 050051)

干旱与雨涝是我国影响最大、最常见的气象灾害,分析其发生规律和演变特征,对农业生产、人民生活等各种人类活动有重要意义。本文利用标准化降水指数 (Standardized Precipitation Index,SPI)和帕默尔干旱指数 (The Palmer Drought Severity Index,PDSI)对我国近50年干湿趋势的时空变化进行了全面分析。结果表明:SPI和PDSI在表现我国干湿状况上具有较为一致的结果。过去50年我国干湿变化以东经103°为主要分界线,分界线以东呈现自北向南的东北—华北—西南干旱带,而西北的天山及其以北区和青藏高原东部区域为显著变湿的区域。从季节上看,年际的干旱化趋势主要出现在秋季。干旱频率的年代际分布表现为先分散后集中,以60年代最为严重;雨涝则表现为先集中后分散,频率和强度逐年代增加,90年代达到最大值。

干旱;雨涝;标准化干旱指数;帕默尔干旱指数;年代际

1 引言

我国地处东亚季风区,是世界气候脆弱区之一,气候异常给我国带来了严重的气候灾害,尤其是降水的年际变率和季节变化非常大,导致旱涝灾害交替发生[1]。

干旱是因水分供求不平衡而形成的一种水分短缺现象,是我国最常见、影响最大的气候灾害[1,2]。通常干旱类型可分为气象干旱、农业干旱、水文干旱和社会经济干旱,本文主要针对气象干旱,即持续降水亏缺足以影响并引起严重的区域水文不平衡。干旱在全国各地均可发生,但主要发生在我国西北和华北地区[3]。我国西北地区地处内陆深处,处于我国生态环境脆弱带,受水文气象条件的制约,干旱频繁发生[4]。据国家统计局分析,1950~1994年西北地区共发生旱灾24年次,重大旱灾有8年次,其中特大农业旱灾发生率20%,大旱灾发生率33%,一般旱灾发生率48%[5]。华北地区从1965年以后,降水量连年降低,不同程度的干旱致使农作物大范围减产、水资源短缺、生态环境恶化、沙尘暴加剧。另外,1991年夏季华南和河套地区的严重干旱,1994年江淮流域的严重干旱[4];2004年和2007年秋季,四川省和湖南省两次遭受严重干旱,2006年重庆发生百年一遇的旱灾;2009年秋季到2010年春季,中国西南地区遭受严重旱情,特别是云南发生了自有气象记录以来最严重的秋、冬、春连旱[6]。

雨涝是我国第二大气象灾害,每年造成的经济损失约占气象灾害造成经济总损失的27.5%,降水量过多则是产生雨涝灾害的主要原因[1]。雨涝主要发生在长江中下游地区和东南沿海。长江流域1954年、1980和1991年发生了严重洪涝,1998年夏发生了特大洪涝,1991年夏季淮河流域发生了特大洪涝;1998年夏季嫩江、松花江流域发生了特大洪涝[3]。

因此,利用常规资料展开我国干湿旱涝的时空变化研究,对认识干旱、雨涝的发生规律、布局产业经济和防灾减灾有着重要的意义。目前国内外关于旱涝指标的研究主要分为以下三类,一类干旱指标是单源指标,主要是通过研究水的来源即降水量的统计分布规律来反映干旱的强度和持续时间,其中以Mckeeet al.(1993)提出的标准化降水指数(Standardized Precipitation Index,简称SPI)和在中国广泛使用的Z指数为代表模型[7,8]。而标准化降水指数(SPI)具有连续的空间性,并且易应用、结构相对简单,这为其应用提供有利的条件。但已有研究表明30年及其以上的降水量可用来估算SPI参数[5]。一类是以差值或比值形式分别考虑了水的收支即降水和蒸发能力的干旱指标[6,9,10]。另外一类是涉及干旱发生机理的指标,其中以Palmer(1965)提出的帕尔默干旱指标(Palmer Drought Severity Index,简称PDSI)为典型。目前针对干旱的研究比较多,尤其是在半干旱、干旱缺水地区[7,9,11],以及针对近些年西南地区的极端旱情[12,13]研究。

本文利用1961~2010年我国582个气象站点的月降水资料,计算各站点的标准化降水指数(SPI),对近50年我国干湿状况变化进行了年度、季节、年代际等时空变化分析,并与Dai等的1961~2005年PDSI数据进行对比分析。最后针对典型流域具体分析其干湿突变年份、周期的分析。

2 数据和方法

2.1 数据来源。

月降水数据来自于中国气象科学数据共享网,选择从1961年1月到2010年12月有完整降水资料的582个气象站点。本文采用Dai等(2004年)[19]估算的全球PDSI栅格数据(1870~2005年),分辨率为2.5度,提取1961~2005年的中国区域范围内数据进行年尺度的统计。

2.2 干湿指数

2.2.1 标准化降水指数SPI。由于降水量在不同时间和地区存在很大的变化幅度,并且降水分布常常是一种偏态分布,因此,很难在不同时空尺度上对降水量进行直接比较。为了消除降水在时空分布上的差异,便于不同地点的数据进行比较,将累计概率通过标准正态分布的反函数标准化[14]。因此,在降水分析和干湿监测的评估中,通常采用伽玛分布概率来表示降水量的变化情况。标准化降水指数(SPI)是在得出伽玛分布概率的降水量后,再经正态标准化处理,而后由降水的累积频率结果划分干旱等级。SPI研究干旱具有不同的时间尺度,一般有1、3、6和12个月等时间尺度[15]。为了分析季节和年际的干湿情况,本文分别计算了3月和12个月尺度的SPI3和SPI12结果。SPI反映的是不同时间与不同地区的降水气候的特点,它是根据降水的累积频率来划分干旱等级的。干旱等级划分有气候意义,不同地区与不同时间尺度都适合。SPI值为正值时,是偏涝;SPI值为负值时,是偏旱。根据国家规范的 《气象干旱等级》中划分标准[16],SPI干旱标准等级划分及相应的频率详见表1。该指标仅需要降水数据,资料获取简单,具有稳定的计算特性,消除了降水的时空差异,对干旱变化反应敏感,适用于不同地区、多时间尺度的对比研究[17]。

表1 标准化降水指数SPI值和帕默尔干旱指数PDSI的干湿等级划分

为了分析各个站点干湿情况的年代际变化,本文利用3个月即季节的SPI3结果计算了各个站点的年代干旱/雨涝的频率:

F为第i个年代的干旱(雨涝)频率百分比,ni为第i个某个年代内重/特旱(涝)出现的次数,N为50年内重/特旱(涝)出现的总次数。F≤20%为干旱(雨涝)少发年代,20%<F≤30%为较多年代,F>30%为频发年代。本文分别分析了干旱和雨涝的频发年代的变化规律。

2.2.2 帕默尔干旱指数 PDSI。PDSI(The Palmer Drought Severity Index)是由W.C.Palmer于1965年提出的,基本原理是土壤水分平衡原理。帕默尔认为干旱是数月或数年内在给定地区实际水分供给量相当显著地少于气候上期望或者气候适宜水分供给量,旱度被认为是水分亏缺持续期和亏缺量的函数[18],指数经标准化处理,一般在-6(干)和+6(湿)之间变化,可以对不同地区、不同时间的土壤水分状况进行比较。PDSI在计算水分收支平衡时,考虑了前期降水量和水分供需,物理意义明晰。在建立水分平衡方程时,Palmer提出了“当前情况下达到气候上适宜”的概念,即CAFEC(Climatically Appropriate For Existing Conditions)。也就是说帕默尔干旱指数是表征在一段时间内,该地区实际水分供应持续的少于当地气候适宜水分供应的水分亏缺[16]。

2.3 统计方法。

针对50年来的干湿结果,本文利用Mann-Kendall趋势检验法、滑动t-检验的突变检验方法以及小波分析,分别分析不同区域50年来的干湿趋势、突变情况和周期。Mann-Kendall趋势检验方法主要是通过计算统计量τ、方差αδt2和标准化变量M,来判断序列趋势是否显著。计算公式如下:

其中

式中:s 为序列所有对偶观测值(Xi,Xj,i〈j中Xi〈Xj)出现的次数;N为序列长度,在α=0.05的显著水平,如果|M|〉Mα/2=1.96,则表示该时间序列在此置信水平下存在显著变化趋势,M〉0为显著的上升或增加趋势,M〈0为显著的下降或减少的趋势。

t-检验是通过估计两个子序列的均值在统计上的差异来进行检验的。滑动t-检验是在t-检验的基础上进行改进的一种方法。滑动t-检验是从正态母体中选择相邻的两个固定长度的子样进行t-检验,然后依次向后滑动,最后选择最佳变异点。此种方法比t-检验的改进之处在于它可以对序列中的多个变异点进行估计,也可以由第一变异点的性质(正负)估计整个序列的主要趋势。

另外,本文采用采用Morlet复小波对典型区域干湿的周期变化展开分析。Morlet小波表示为:

式中,ω0为常数;i表示虚数。Morlet小波的时间尺度a与周期尺度T有如下关系:

当时ω0=2π时,T≈α。因此,Morlet小波可用于进行周期分析。

3 结果与分析

3.1 近50年我国干湿变化趋势

3.1.1 近50年我国干湿变化趋势。利用Mann-Kendall趋势检验对我国过去50年干湿变化做趋势分析,结果呈现非常明显的空间分异规律(如图1)。单从降水角度考虑即从SPI的结果来看,呈现显著变干趋势的区域主要为从东北到西南的条带状干旱化趋势,包括辽河、滦河、海河、黄河流域中段、长江流域宜宾至宜昌段直至云南东北部流域。而变湿的区域位于干旱带的东西两侧,东侧大部分的区域呈现不显著的变干或变湿趋势,只是在长江河口及福建境内的沿海区域呈现显著的变湿趋势。西侧分为两大区域,一处为新疆,尤其是天山及其以北地区,呈显著的变湿趋势。另外以青海湖为中心的河西走廊、柴达木盆地和青藏高原各自的东部区域呈显变湿趋势。PDSI的结果与SPI的趋势类似,尤其是干湿趋势的分界线,大约以东经103°为干湿变化趋势的分界线,东部以变干的趋势为主,西部以变湿的趋势为主。和SPI的结果一样形成一条干旱带即东北—华北—西南条带,两个湿润极即天山及北部地区和青藏高原东部区域。干旱对于我国农业主产区的影响很大[20],尤其是对于我国北方主要的粮食产区,东北地区、黄淮海地区等严重的干旱化趋势直接威胁到我国粮食安全。

图1 基于年尺度SPI和PDSI的过去50年我国气候干湿趋势

3.1.2 近50年我国干湿季节变化趋势。季度的干湿趋势同样表现出强烈的空间和季节的差异性(图2)。春季全国大部分区域(71.65%)都呈现变湿的趋势(表2),只有我国中部地区,包括黄河中下游、淮河流域及汉江流域部分地区有干旱趋势,尤其是关中、陕南区域春旱趋势严重。夏季除了天山山区和青藏高原东北部地区的显著变湿趋势和黄土高原上若干呈现变干趋势的站点外,全国大部分的区域变化趋势不明显,但整体来说,变湿趋势(包括显著和不显著)的站点比变干的站点数多大约13%。和夏季相比秋季的干旱趋势特别明显,而且和年尺度上的趋势类似,形成东北—华北—西南的干旱带,可以看出东北到西南的干旱趋势区域主要是以秋季干旱最为明显。严重的秋旱会导致农作物植株小、根系弱、叶片面积小,生物产量大幅度减少,在华北地区严重影响夏玉米、冬小麦农作物的生长[21]。冬季变湿的区域明显地集中在西北,西南,长江、淮河下游地区,中部仍为变干趋势。冬季天山及以北山区降水的显著增加对于冰川和第二年春季径流的形成起到一定的补给作用。总之,春季和冬季全国大部分地区都有变湿润的趋势,而秋季干旱趋势的范围最大,夏季变湿的区域比变干的范围略大,但以不显著趋势为主。我国中部地区包括宁夏、陕西及黄淮海地区四季都呈现变干的趋势。

图2 四季的干湿变化趋势

表2 四季干湿趋势的站点比例(%)

3.2 干湿状况年代际的变化特征。

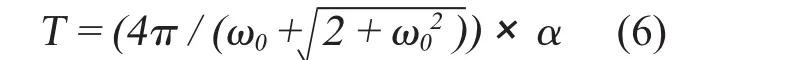

根据公式(1)计算各个站点不同年代的干旱和雨涝即SPI≤-1.5的重旱和特旱或SPI≥1.5的重涝和特涝的频率百分比(图3)。60年代是干旱发生频率最高的年代,干旱主要发生在天山及其北部地区、内蒙古中东部、东北松辽流域、青藏高原东部和中国东南部地区。60年代全国发生的重旱和特旱的频次为5 283次,SPI的平均强度为-1.99,都明显高于其他年代(表3)。七十、八十年代全国旱情有所减少,干旱区域也在转移,90年代干旱发生的区域比较集中,主要在东北的辽宁、山西、陕西以及和河南、湖北、四川的交界,因此,尽管从全国来看频率和强度都较60年代小,但是主要集中在农业区,因此对我国农业生产造成严重影响。2000年之后又呈分散的空间分布,主要为东北地区和西南地区。

发生雨涝频率较高的区域的空间分布与干旱频率相反。60年代主要集中分布在黄河中下游、海河流域和西南部分地区。70年代的分布发生向西延伸的趋势,呈现C型扩散分布,80年代继续向西推进到达西北,并广泛分布。90年代主要集中分布在西北地区、内蒙古东北部、西南地区和东南部的大部分地区,重涝和特涝发生的频率为5 107次,平均强度为1.93,明显高于其他年代。而2000年后,西北地区的湿润程度继续增加,而且范围继续扩大,同时东北地区发生雨涝的频率增加。

图3 干旱和雨涝的年代际变化

表3 基于季节尺度SPI3的近50年旱涝频率和强度的年代际统计(干旱:SPI3〈0;雨涝:SPI3〉0;特旱:SPI3〈-2;特涝:SPI3〉2)

3.3 典型区域分析。

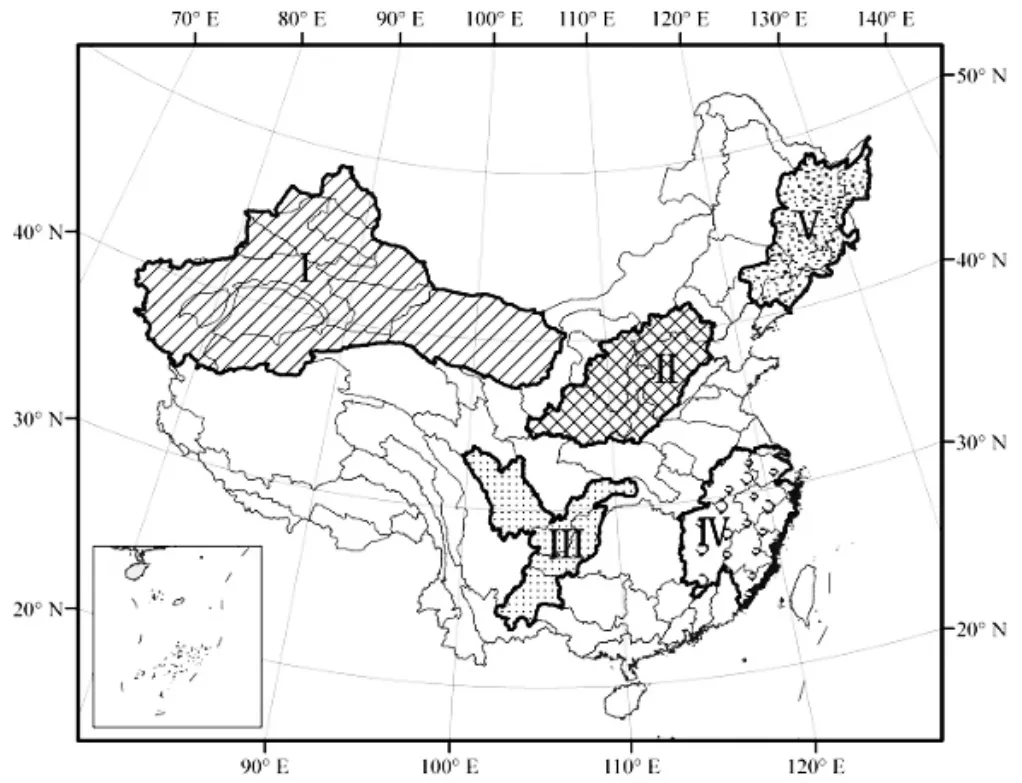

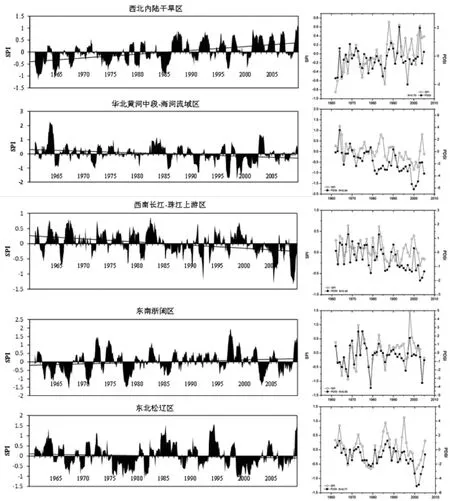

为了进一步验证SPI结果并对比分析不同区域的变化趋势,本文根据我国二级流域边界确定以下五个典型区域进行分析,包括Ⅰ西北内陆干旱区、Ⅱ黄河中段—海河流域区、Ⅲ西南长江—珠江上游区、Ⅳ东南闽浙区和Ⅴ东北松辽区(图4)。利用滑动t检验确定每个区域的SPI3干湿突变并对比分析不同区域SPI12和PDSI,结果见图5。

5个区域SPI12和PDSI的年际对比表明,两种干旱指数在表达不同区域旱涝特征时具有类似的结果(图5)。西北内陆干旱区在过去50年呈明显的由干旱变湿润的趋势,发生突变的年份为1987年,其中1965年之前的干旱和1975年左右的干旱强度和持续时间都比较长,1987年前后存在非常明显的旱涝转折,90年代以来还出现了1995年和1997年那样的严重旱年[22]。黄河中段—海河流域是典型的变干趋势,突变发生在1991年,且以90年代的干旱最为严重。华北平原1964年的雨涝,1965、1972、1980、1997和1999年的干旱[23],1965年降水出现剧减跃变后[22],SPI3的结果都有体现。西南长江-珠江上游区是另外的一个干旱趋势明显的区域,有1985年和1995年两个突变点。1985年以后区域明显变干。尤其是近年来的几次异常干旱灾害,如2005年春季云南异常干旱、2006年夏季川渝地区特大干旱以及2009年秋~2010年春的西南大旱[6,12],从季节的SPI3可以明显看出2005年后的几次干旱时间和强度。东南闽浙区和东北松辽区的趋势并不明显。前者六七十年代比较干旱,而且持续时间比较长,从1987年发生突变以后以适宜的湿润为主,但到90年代后期出现了严重的雨涝,即1998年的雨涝,2000年以后又比较干旱。后者50年来出现两次强度比较大持续时间比较长的干旱,分别是1975年到1980年和1999年到2003年之间。

图4 典型区域的空间分布

图5 (a)5个典型区域过去50年季节SPI的变化趋势;(b)5个典型区域年际SPI与PDSI的对比

从周期上来看,五个区域都存在不同的大周期和小周期,除东北外其余地区的大周期都在30年以上,东北松辽地区为22年(如表4)。

表4 5个典型区域过去50年SPI3的突变年份和变化周期 (年)

4 结论

本文基于标准化干旱指数SPI和帕默尔干旱指数PDSI对近50年全国的干湿时空变化做了细致的分析,主要得出以下结论:

4.1 SPI和PDSI在表现区域干湿状况上具有较为一致的结果。过去50年我国干湿趋势以东经103°为分界线,呈现一个干旱条带,两个湿润极,即东北—华北—西南干旱带,天山及其以北地区和青藏高原东部两个湿润区。东北地区、黄淮海地区等严重的干旱化趋势直接威胁到我国粮食安全。

4.2 从季节上看,春季和冬季全国大部分地区都有变湿润的趋势,秋季的干旱化趋势最为严重,夏季变湿的区域比变干范围略大,但以不显著趋势为主。我国中部地区包括宁夏、陕西及黄淮海地区四季都呈现变干的趋势;而西北和东南地区的四季都呈现变湿的趋势。

4.3 50年来我国干旱和雨涝发生的频率相当,干旱的年代际分布表现为先分散后集中,以60年代最为严重,之后有减少的趋势,强度也逐渐减小,90年代干旱范围最集中,主要在东北的辽宁、山西、陕西以及和河南、湖北,四川的交界;雨涝则为先集中后分散,频次逐年代增加,90年代达到最大值,平均强度也随着频率增加。

[1]黄荣辉.我国气候灾害的特征、成因和预测研究进展 [J].中国科学院院刊,1999,14(3):188~192.

[2]罗健,郝振纯.我国北方干旱的时空分布特征分析[J].河海大学学报 (自然科学版),2001,29(4):61~66.

[3]李星学,王仁农.还我大自然:地球敲响了警钟[M].北京:清华大学出版社,2002.

[4]刘引鸽,李团胜,缪启龙.西北干旱灾害影响趋势分析 [J].地理与地理信息科学,2004,20(004):88~92.

[5]翟禄新,冯起.基于SPI的西北地区气候干湿变化[J].自然资源学报,2011,26(5):847~857.

[6]刘晓云,李栋梁,王劲松.1961~2009年中国区域干旱状况的时空变化特征 [J].中国沙漠,2012,32(002): 473~483.

[7]张调风,张勃,张苗,等.1962~2010年甘肃省黄土高原区干旱时空动态格局 [J].生态学杂志,2012(08):2066~2074.

[8]祁海霞,智协飞,白永清.2011.中国干旱发生频率的年代际变化特征及趋势分析.大气科学学报,34(4): 447~455.

[9]黄小燕,张明军,贾文雄,等.中国西北地区地表干湿变化及影响因素 [J].水科学进展,2011,22(2):151~159.

[10]徐维新,古松,苏文将,等.1971~2010年三江源地区干湿状况变化的空间特征 [J].干旱区地理, 2012(01): 46~55.

[11]张永,陈发虎,勾晓华,等.中国西北地区季节间干湿变化的时空分布-基于PDSI数据 [J].地理学报,2007,62(11):1142~1152.

[12]贺晋云,张明军,王鹏,等.近50年西南地区极端干旱气候变化特征 [J].地理学报,2011,66(9): 1179~1190.

[13]严建武,陈报章,房世峰,等.植被指数对旱灾的响应研究--以中国西南地区2009~2010年特大干旱为例 [J].遥感学报,2012,16(4):720~737.

[14]张大伟,吴正方,杜海波,等.近50年吉林省干湿指数时空分布特征分析 [J].东北师大学报(自然科学版),2012, 44(2):123 ~ 126.

[15]肖名忠,张强,陈晓宏.基于多变量概率分析的珠江流域干旱特征研究 [J].地理学报,2012(01): 83~92.

[16]国家气候中心,中国气象科学研究院,国家气象中心,等.气象干旱等级 (中华人民共和国国家标准GB/T20481-2006).北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会,2006.

[17]冶明珠,李林,王振宇.SPI指数在青海东部地区干旱监测中的应用及检验 [J].青海气象,2008(4): 21~24.

[18]蔡元刚,王明田,周志君,等.帕默尔旱度模式在绵阳干旱研究中的应用 [J].高原山地气象研究, 2010, 30(2): 55~ 59.

[19]Dai A,Trenberth KE, Qian T,等.1870~2002年全球Palmar干旱指数集-PDSI与土壤湿度及地表增温效应的关系 [J].干旱气象,2004,5(6): 84~94.

[20]Wang AH,Lettenmaier DP,Sheffield J.Soil Mois ture Drought in China,1950~2006[J].Climate,2011, 24(13): 3257~ 3271.

[21]周磊,武建军,吕爱峰,等.华北不同地表覆盖类型区干旱演变特征 [J].地理研究,2012(04):597~607.

[22]钱正安,吴统文,宋敏红,等.干旱灾害和我国西北干旱气候的研究进展及问题 [J].地球科学进展, 2001, 16(1): 28~38.

[23]谭桂容,孙照渤.西太平洋副高与华北旱涝的关系 [J].热带气象学报,2004,20(2):206~211.

2017年度河北省社会科学院研究课题 (2017B03);2017年度河北省社会科学基金项目 (HB17YJ089)