两性婚姻堡垒之战

2017-11-21王海青

王海青

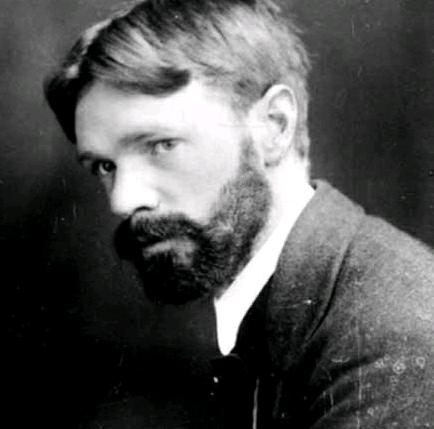

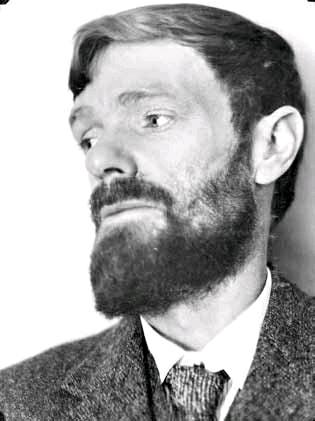

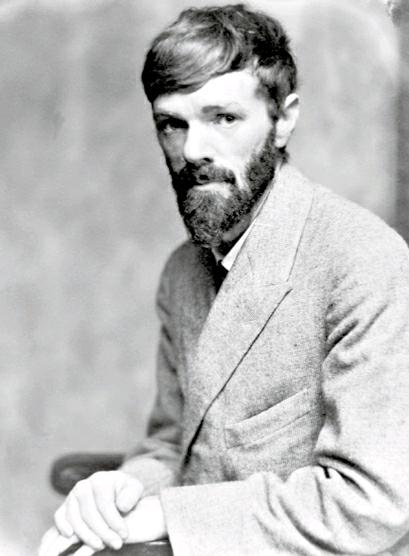

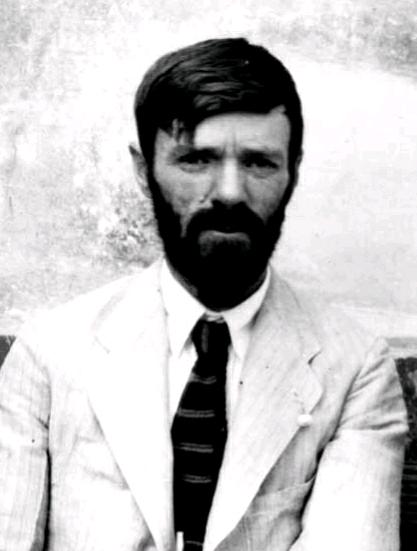

英国作家戴维·赫伯特·劳伦斯(1885—1930)是20世纪最重要的小说家之一。他一生创作了12部长篇小说、47篇短篇小说、4本游记和大量的散文。劳伦斯的作品融传统与现代于一炉,既具有浪漫主义、写实主义又有象征主义和神秘主义的特征, 其作品多以英格兰中部诺丁汉一带的矿区与乡村为背景,描绘英国在工业革命后,人们在精神上、道德上和相互关系上的变化,在一定程度上反映了工业革命后英国下层中产阶级与工人阶级的生活现实。劳伦斯的作品内容多以工业革命后英国村镇中青年男女的爱情生活和爱情事件为主,围绕家庭生活中的两性关系及性爱展开,涉及大量性爱描写。因而其作品从一开始就受到多方禁毁。劳伦斯遂成为20世纪最有争议的作家。1960年10月,英国法庭做出了公正判决,劳伦斯的作品也终获解禁,劳伦斯研究随即成为英国乃至世界文学研究的显学。

劳伦斯的代表作品有:《恋爱中的女人》《查泰莱夫人的情人》《虹》《儿子与情人》《亚伦之杖》《袋鼠》,诗集有《爱神》(1916)、《如意花》(1929)等。对两性婚姻模式的展现与探询,以及对女性自身生命历程和生命体验的展现,构成了劳伦斯作品的主要内容。

在这些作品中,劳伦斯对传统的思想观念、伦理道德、生活准则、两性关系等问题做出了大胆的质疑与否定,同时也展现了随着时代发展的新的两性关系和婚姻关系的新动态。同时这些记录女性对婚姻态度的变化,以及女性自我人格成长的作品,可为研究西方当代婚恋观、探索两性婚姻结合的一般心态找到依据,深化国人对西方婚姻观的文化解读。

劳伦斯的时代与人生

劳伦斯生活的时代是19世纪中后期—20世纪初的英国维多利亚时代后期,也是资本主义由自由资本向垄断资本转化的时期。社会动荡不安,底层劳动者生活困苦,环境恶劣。劳伦斯的作品就是在这样的社会背景下产生的。他的作品从婚姻和家庭的角度,通过作品中人物情感与爱情主题,揭示了这个变动的时代,批判资本主义兴起所引起人的生活改变,人性改变;表达了自己追求美好和谐情感的愿望。

同时,这一时期也是女性自我意识觉醒和女权主义运动高涨的时期,劳伦斯作品中所描写的女性正是处在这一社会背景下。作者从女性角度出发,深入她们内心世界,探索她们的心理需求与变化,试图找到女性自我解放的道路,他用自己的方式表达了对女性的理解。

劳伦斯本人于1885年9月11日出生在英国南方诺丁汉郡伊斯特伍德镇的一个矿工家庭,二十一岁时入诺丁汉大学学习。他的父亲是一位矿工,所受教育仅仅够艰难读报,母亲莉迪亚则是一位受过良好教育的女子,她讀过很多书籍,喜欢和有教养的男人讨论宗教、哲学等问题。这样的家庭十分不和谐,父亲喜欢和矿工们喝酒,纵欲享乐;母亲却一生戒酒,古板拘谨。劳伦斯幼年时,家里母亲的尖声争吵常常和父亲雄壮的咒骂混合在一起。劳伦斯在一封信件中提到他父母的婚姻是一场血淋淋的战斗。这样的家庭环境极大地影响了他,他身体孱弱,异常敏感,富于观察,记忆力极佳,同时为母爱所控制。《儿子与情人》中就有他童年和少年生活的影子。成年后他内心缺少和谐和自信,怀疑的心理伴随了他一生。

童年时对父母不和谐婚姻的恐惧,使劳伦斯一生都在对婚姻这一两性结合的模式进行探询和思索。他在作品中展现了种种不幸的婚姻,同时也探索了理想的婚姻。在其作品中他将十分熟悉的家庭生活和两性关系的矛盾与冲突这些当时人们认为十分禁忌的话题呈现出来,并通过作品展现了传统两性婚姻结合中的危机。在对婚姻与感情的探询中,女性自然成为其关注的主要对象。因而,女性成长的生命体验、对情爱的感受以及她们的个性解放和个性独立成为劳伦斯作品的主要内容。

女性形象是劳伦斯小说的重点和亮点,其小说中的女性大都是值得骄傲和赞扬,她们大多不甘被束缚和捆绑,不甘被礼教所侵蚀,作者将女性这一群体在婚姻中的挣扎、欲望和自我个性诉求表达出来,符合人性,也符合女性自我人格发展的要求,这也是其作品社会进步意义之所在。

他的作品更关注婚姻中的女性心理、女性权利,而不是男性化社会主导下的“公共伦理”,比起后者,这才是真正符合人性的伦理。有些虽然有违公认道德,但却更闪现人性的光辉。这也是其作品为什么日后广受欢迎,成为女性婚姻和“女性维权”代言人的原因。

劳伦斯作品《虹》中对两性婚姻模式的展现

《虹》与其姊妹篇《恋爱中的女人》并称为劳伦斯的代表作,特别是《虹》代表了劳伦斯在女性与婚姻思想方面的最高成就。

《虹》以祖孙三代女性(祖母,母亲,女儿)的婚姻为主要描写内容,展现了三代女人在两性婚姻中走过的历史性动态历程,她们由最初的实用性、目的性婚姻动机,到注重自我的个性与情感为出发点,向世人展现了英国工业革命以来,从起初,女性希望通过婚姻,依靠男人,作为未来生活依靠的生活目标。到最后,女性在婚姻中,更加注重自我个性,注重恋人之间性格要素,并最终希望通过婚姻达到自身幸福的人生目标。实现了祖母,母亲,她,这三代女性在婚姻模式中重大的转变与飞跃。在这追求和选择的过程中,女性的人格独立、自我个性也得到了成长与张扬。这也是劳伦斯对于两性婚姻模式在各历史阶段的总结和女性个体意识成长的记录。

作品以劳伦斯的家乡诺丁汉郡一带的矿区和农村生活为背景,描写了布兰温一家三代人的恋爱婚姻,小说自然分成三部分。

第一代,汤姆·布兰温与莉迪娅的婚姻

第二代,安娜·布兰温与威尔的婚姻

第三代,厄秀拉·布兰温与斯克里本斯基的爱情

第一代夫妻结合的婚姻基础是:二人有国家、社会阶层的差别,婚姻的目的是生存,婚后的生活逐渐消弭两人的个性。婚姻是妥协的。endprint

第二代夫妻结合的特点是:随着社会的发展,出现城乡差别、个性差别,家庭和孩子成为婚姻的目的。婚后的生活展现了两人的个性,婚姻和生子是女性的事业,而男人的责任则是攒钱养家。婚姻是斗争的。

第三代夫妻结合的特点是:女性主义个人意识的觉醒。女性个性独立,家庭、婚姻与恋爱首先要以感情优先,不再违背个性,不再重蹈两性斗争的覆辙,无爱和个性不合的婚姻成为女性的桎梏,她们更追求人格独立和个性解放。女性在婚姻和社会中体现个性和生命意志。

作者通过三代女性,描写了她们面对婚姻所走过的三个阶段,展现了自农业社会以来到工业化时代,女性在两性婚姻之中的动态历史演进过程。

祖母莉迪娅与汤姆·布兰温为代表的第一代婚姻模式:体现了婚姻最初是一种求生的方式,夫妻双方隐藏个体身份、地位、出身、等级等差异性,只为生存而结合。汤姆·布兰温是个典型的19世纪中期的英国农民,足不离乡,其生活与山川、土地相连,而莉迪娅则是波兰贵族后代,并曾经有过革命者的丈夫和革命的人生经历。在丈夫死后,她带着孩子,来到陌生的国家和村镇,无依无靠,只有借助婚姻,找个丈夫,才有生存下去的可能。因此,在两人背景极其悬殊的情况下,注定了两人的婚姻结合是现实的,功利的,求生为第一目的,而不是从个性角度考虑,更不能奢望通过婚姻找到人生幸福。这种婚姻的结合,是通过消弭个性而实现的,因此是残忍的。

到女儿安娜的第二代的婚姻:随着社会发展,出现城乡差别、女性个体意识崛起。安娜认识了远房亲戚家的适龄男孩儿威尔,两人就像当时乡村中所有普通男孩儿与女孩儿一样,经过青涩交往,甜蜜初恋,青春期的冲动,并为结婚而结婚。这种结合掩盖了婚姻的实质和彼此的个性,为日后真实的婚姻生活埋下了隐患。

结婚以后,在经历了最初的性爱吸引之后,两人的个性冲突便很快显现出来,但离婚是不可能的。生孩子、养孩子成为第二代婚姻的模式和主要目的。

这一代人的婚姻特征是:夫妻二人经济地位平等,但个性和性格冲突成为制约婚姻的核心因素,第二代夫妻对于婚姻的态度是:为了家庭与子女而维持婚姻,因此夫妻二人实际上是性伙伴,性第一,情感第二,实质上是枕边最熟悉的陌生人。第二代人的婚姻是争吵中实现稳定的,它的特点是斗争的。但它的进步性在于,不同于第一代婚姻消弭彼此个性,第二代婚姻是通过个性战争达到妥协,因此这种婚姻的结合,从个性角度看是痛苦的。

第三代女性的婚姻态度:是以孙女厄秀拉·布兰温与斯克里本斯基的恋情与终结为代表,体现了现代女性更多追求自身人格独立,感情独立,坚守自己的个性,只为爱而结合,而不再为生存,不再为维持没有感情基础的婚姻而貌合神离地凑合,她们走出家庭与婚姻的桎梏,争取自己的个性解放和人生自由。

在《虹》中,在厄秀拉身上,寄托了劳伦斯对女性最殷切的希望。作者对她的成长经历的描述,展现了以她为代表的新一代女性自我意识觉醒,以及对自我情感之路和人生之路的自主选择。她的人生历程表现为:求知——走出家庭——走向社会——渴望工作、经济独立——感情独立。

首先,《虹》中的厄秀拉是一个渴望美好,追求自我价值与人格独立的女性,她深刻地意识到自己渴望如此多的东西。作品中写道:“她渴望阅读伟大美好的书籍,从而充实、丰富自己;她渴望目睹美丽的事物,永远拥有它们的快乐;她渴望结识自由的伟人们。”

在中学毕业之后,她不顾父亲的反对,选择去工作,当了两年的小学老师,通过工作,争取自己经济上的独立,在社会中追求男女平等。这种思想与当时19世纪后半期英国的妇女解放运动有密切关系。她们渴望自由,渴望在社会中有与男子平等的权利,厄秀拉的追求是当时女性自我意识觉醒的人生写照。

可见以厄秀拉为代表的这一类独立型女性性格最突出的特点是:独立、反抗、挣脱。即:自我人格独立、走出家庭,情感自主。

同样,到了婚姻与恋爱的人生阶段,她的这一代,除了外在社会标准的门当户对,个体生理需要的肉体结合之外,她更注重心灵的相合,性格和个性上的彼此欣赏与一致。她与母亲一代不同的是,她更渴望最大限度地实现自我,而不是像她祖母一样,压抑自我,也不希望像她母亲那一代那样,为了婚姻而扭曲自我,改变自我。她希望在婚姻中实现自我,从而实现灵与肉的完美结合,这才是女性婚姻长久与幸福的保障,不委屈自己,也不强求别人,只有适合自己的,才是最好的。

她这一代对于婚姻的理解,更多从她对情人斯克里本斯基态度的不断变化中体现出来,由此也体现了新一代女性自我反省和完善的过程。开始,她也曾迷恋过身体的激情,她热烈地爱过他,崇尚他,但随着生活的积累,她不断地反省、不断地完善自己,逐渐意识到光有肉体的感情并不和谐,她渴望灵肉合一,注重感情的交流。当她意识到他是一个没有主见、不明是非的资本主义社会的机器的时候,她没有沉迷在肉体的快感中,而是自主地把握住了自己。她拒绝了斯克里本斯基的求婚,她要繼续坚守自己的个性,追求自己的人生,不屈不挠,勇往直前,成就自我生命的价值,而不想成为他人的生命的附庸。因此,她勇敢地打破传统的婚姻关系和女性自身内在固有的依附意识和软弱心理,勇敢地与性格不合的恋人说不,并在继续求索中,希望在未来婚姻中找到一座完美沟通的彩虹。

厄秀拉是劳伦斯笔下理想的新时期女性,他赋予了她所有美好的品质,将她比喻为烈火凤凰,“凤凰在成熟之际,在火焰中获得新生。这并不是她的消失,这是她成为纯粹的鸟,成为火焰中的一朵花。如果不是因为经历了穿越火焰的痛苦,她将不复存在,她正是在火焰中得到了精炼才成为凤凰。”

作者以厄秀拉的追求和经历为蓝本,表现了英国工业革命后,在时代变迁中奋力求索,努力实现自我的新时代女性,她们在婚恋上经历了由性爱到感情,由肉体到灵魂的体验,最后在彼此个性是否认同中,得到爱的感悟和真爱决择的钥匙,尽管为此付出灵与肉的代价,但这种婚姻观念意味着女性真正的解放。

尽管厄秀拉对理想婚姻的追求在《虹》中没有实现,劳伦斯的灵肉合一的理想婚姻没有形成,但小说给我们留下了一个充满希望的结尾:“通过这道彩虹她看到了地上的新建筑,看到破烂不堪的旧房屋、旧工厂都被一扫而光,看到与笼罩大地的苍穹,非常协调的世界已经根据生机勃勃的真理建立起来了。”借此表达了新时代女性通过坚守自主个性,顽强追求,实现美满爱情,成就幸福婚姻的美好愿望。同时,以厄秀拉为代表的新女性在自身蜕变中成长,成就了自我的巅峰。

作者通过对三代女性的婚姻生活的展现,历史性地回顾与总结了两性婚姻模式从农业时代到工业时代的发展历程,同时也展现了英国自工业革命以来,女性自我意识的觉醒,以及自我人生之路的选择。

作品中三代女性对于婚姻的抉择映射了时代变迁,反映了时代风貌,这在家庭和恋爱题材作品中是难能可贵的,而以第三代厄秀拉为代表的新女性形象,更是日后追求个性独立,人格解放女性的先驱,并为日后女性追求人生意义和人生幸福做了勇敢的尝试和宝贵的开拓。