金元时期大同地区道教发展概述

2017-11-21刘美云

何 琨,刘美云

(1.大同市博物馆,山西 大同 037006;2.山西大同大学历史与旅游文化学院,山西 大同 037009)

金元时期大同地区道教发展概述

何 琨1,刘美云2

(1.大同市博物馆,山西 大同 037006;2.山西大同大学历史与旅游文化学院,山西 大同 037009)

金元时期,统治集团实行宗教宽容政策,道教大兴,以丘处机为首的道教人物活跃于金元政坛,更促进道教发展,中原各地宫观林立,道士云集,甚至一度与佛教辩争。作为金元时期的首善之地,大同地区道教发展尤为突出,本文试以历史文献、考古资料为支撑,从道教宣义、宫观建立以及道教大师等方面出发,对金元时期大同地区道教发展概况作一简要阐述。

金元;道教;大同;宫观

道教是中国土生土长的宗教,早在春秋战国时期便形成了方仙道、黄老道,到东汉时发展成太平道,并一度成为东汉末年农民起义的指导思想。北魏以平城为都城,在统治集团宽松的宗教政策下,平城道教得以进一步发展,先后建有莲台、天师道场、大道坛庙等。金元时期,道教深受统治集团青睐,迎来全盛发展期,各地宫观林立,道士云集,信徒众多,甚至毁佛庙,逐僧侣,撰伪经,势力一度超越佛教,然终究因世俗势力的介入而消沉下去,故本文以大同地区道教为切入点,从道教发展概况、新建宫观以及道教人物等方面出发,对金元时期大同地区道教发展概况作一总体概述。

一、大同地区道教的兴起与发展

中国宗教史是佛、道二教此起彼伏的斗争史,然由于佛教意识形态更有利于巩固集权统治,总体上释教占据绝对优势。直至宋真宗时期,尊崇道教,修建宫观,道教盛极一时。金兵南下,灭北宋,进占中原,尊道教为国教。蒙元立国后,受统治者扶持,道教极盛。就大同地区而言,自北魏寇谦于平城兴天师道后道教昙花一现,不久以云冈石窟为主的佛教中心形成并长期占绝对地位。此后,或隋唐一统,或胡族盘据,佛教始终是当地主流意识形态,被当地居民尊奉。尤其是契丹王朝,设大同为西京,大规模整修云冈石窟、善化寺,新建皇家祖庙华严寺,佛教俨然已成国教。直至金元时期,玄风北渐,道教在大同地区兴起并大力发展。

金代北方社会战乱,民族矛盾尖锐,为了政权的需要,金统治集团大力笼络道教上层人士,以至于诸如太一教、大道教、全真道新型教派涌现,并逐渐成为金代道教的主流门派。金末,北方蒙古族雄起,随后成吉思汗率军大举南伐,直到忽必烈统一中原各地,定都燕京(今北京市),逾半个世纪的混乱、黑暗时期结束,同时这也是北方全真道大发展的重要时期。金人王重阳创立全真道,以道释儒“三教合一”为旗帜,后经弟子马丹阳、谭处端、丘处机、王处一等“全真七子”大力推行,道教在北方社会迅速壮大,尤以丘处机为首的龙门派影响最大,并成为金元时期十分突出的宗教势力。在当时兵燹连年、生灵涂炭的年代,丘处机曾多次向元皇帝倡议“敬天爱民、清心寡欲”,深得元统治者赏识,并被尊为“神仙”,甚至赐虎符、玺书,命掌管天下道教,尽免全真道差税。据《元史·释老传》记载:“时国兵践蹂中原,河南、北尤甚,民罹俘戮,无所逃命。处机还燕,使其徒持牒招求于战伐之余,由是为人奴者得复为良,与滨死而得更生者,毋虑二、三万人。”[1]一时间,“玄风大振,四方翕然,道俗景仰,学徒云集”,在统治阶层扶持下,全真道如雨后春笋般蓬勃发展。

燕云地区是全真道教宣传道法的重要之地,丘处机曾多次于西京一带驻足宣教讲道。《道藏·磻西集·岭北西京留守夹谷清神索》诗曰:“东海疏狂犹目断,西京留守未心开;去年奉敕三冬往,今夏赍书九月来。北地官荣何日罢,南山道隐几时回;直须早作彭城计,燕国家风自不隤。”[2](P266)《金史》里记录,夹谷清神于金世宗大定二十六至二十八年(1186-1188)任西京留守,曾邀丘处机赴终南山刘蒋村主持修葺王重阳故庵。据推测,该诗应为丘公奉旨主持燕京万春节事毕,秋后归终南山途经大同时所作。诗中表达了丘处机对大同地区道教发展前景的忧虑,亦透露出云中之地道业未昌的现实。由此可见,金代中叶以前,大同一带的道教发展依然十分缓慢。1223年,丘处机由西域返回西京汉地时,一改往昔担忧之色,以受命钦差之态亲临西京,七月“九日至云中,宣差、总管阿不合与道众出京,以步辇迎归于第。楼居二十余日,总管以下晨参暮礼,云中士大夫日来请教……八月初,东迈杨河,历白登、天城、怀安,渡溃河,凡十有二日至宣德”。[3]如上所述,金末元初之际,西京全真道发展迅速,道人社会地位极具提升,被尊神仙的丘处机在大同、张家口一带仙居半年之久,开演法会,宣道度民,为大同地区道教之兴提供了有利条件。

随着全真道在北方地区的兴盛,随之迎来各地全真教徒大建宫宇,甚至废寺为观之朝。《辩伪录》载:“乙卯(1255)间,道士丘处机、李志常等毁西京天城夫子庙为文成观……太原府丘公弟子宋德芳占净居山,穿石作洞,改为道院,立碑树号……浑源西道院本崇福寺,道士占讫。”[4](张伯淳序)天城,即今天镇县,道徒将县城孔庙改为道观,可见当时道教势力已胜于释家。《辩伪录》又记述,云中等路“打拆夺占,碎幢磨碑,难可胜言,略知名者五百余处”。[4](张伯淳序)这时期,西京道教进入鼎盛阶段,丘处机、李志常在西京毁庙改观的同时还“毁灭释迦佛像、白玉观音、舍利宝塔,谋占梵利四百八十二所”。以至于后来佛教恢复势力,与道教展开长达数年的辨伪之争。元蒙哥汗五年(1255),少林寺住持福裕上奏,指责全真道杜撰伪经、改庙毁佛。后朝廷召李志常、张志敬到和林 (今蒙古国鄂尔浑河上游东岸哈尔和林)与僧人“登殿辩对,化胡真伪,圣躬临朝亲征”,然李志常等人义堕辞屈,遂“奉旨焚伪经,罢道士为僧者十七人,还佛寺三十七所”。[4](张伯淳序)另参与辩论的十七名道士亦被勒令落发为僧,其中便有“西京开元观讲师张志明”。七年(1257)“秋,少林复奏:续奉纶旨,伪经再焚,僧复其业者二百三十七所。”1260年,忽必烈登汗位,尊高僧八思巴为国师,定佛教为国教。至元十八年(1281)“冬,钦奉玉音,颁降天下:除《道德经》外,其余说谎经文尽行烧毁;道士爱佛经者为僧,不为僧道者娶妻为民”。[4](张伯淳序)直到此时,道教所占的各地佛寺已被全部恢复,甚至有不少道观反被佛寺侵占。直到元成宗时期,统治上层放松宗教禁令,全真教才得以复苏,被僧人所占宫观亦多归还。尽管这次佛道之争,道教失败,但这是佛道历史上彼此斗争最为激烈的一次,亦是道教发展历程上最为光辉的一页。

二、金元大同地区道观数量及规模

道教创立之初,其宗教组织或活动场所被称作“治”、“庐”、“靖”或“静室”。魏晋南北朝时改为“仙馆”,北周武帝时为“观”。观,即取观星望气之意。宫,原为帝王的居所,直至唐朝,李唐皇室认老子为祖先,于是祭祀老子的道教建筑便以“宫”命名。随着道教发展壮大,宫观祠宇增多,规模形制健全,例如,规模较大者,供奉“天尊、帝君”的被称为宫观,规模较小的称为道院,部分祭祀民俗神的小规模建筑亦被称为庙或庵。

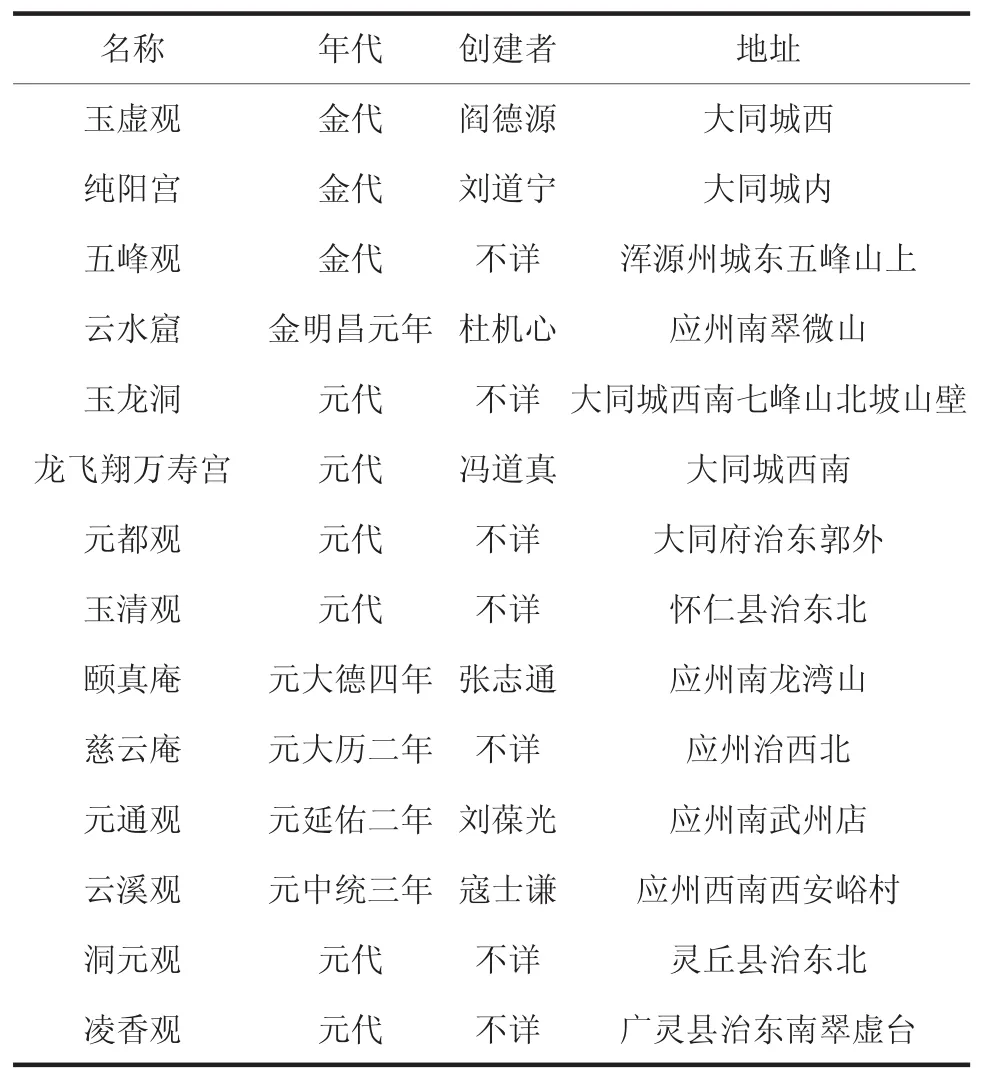

由上述可知,金元时期大同地区道教兴盛至极,其表现除道人社会地位增强、道士人数增加外,更重要是宫观、庙庵数量增多,规模不断扩张。这时期,大同地区道观林立,新建道观有五峰观、玉虚观、纯阳宫等,如表1所列(由于文献所限,应有少数遗漏者)。

表1 金元时期大同地区道观概况

表1所列为金元时期大同地区庵观的大体概况,表中所列仅包含该时间段内新建的宫观数量,另修缮前朝庵观如应州冲虚观、云中观、桑干神庙等不在此列。此外,据《辨伪录》中记述,全真道鼎盛时,于西京“谋占梵利四百八十二所”,道徒改寺为观,粉饰仙家,将西京多数寺院据为己有,因大同为西京佛教重镇,佛寺云集,故全真教谋占的482所梵利应多集中于大同,然由于相关文献留存缺失,抑或当时没有详尽的文字记录,其精确数量、名称及规模形制均无从得知。

从史料及现存宫观来看,金元时期大同地区道观林立,其中纯阳宫、玉虚观、玉龙洞声名远扬,是当时宣道讲法的重要之地。纯阳宫创建年代已无确切金石文字可考,据道家师传应为金末元初西京道宫长刘道宁创建。刘道宁,号真常子,金元时浑源人,恒山道士,丘处机弟子,全真道后七子之一。《道藏·浑源县真常子刘君道行记》曰:“元光二年(1223),邱处机西行回归,道宁执以弟子礼,受授全真道法,加号真常子。被推为道宫长,筑室西京”。至明、清及民国年间重阳宫经多次修缮,文革期间,纯阳宫被毁,庙址被占,直到1999年,庙产回归道教部门,在白明钰道长的主持下,历时5年,重阳宫逐渐恢复昔日风采,现为大同地区著名的道教宫观和旅游景点。

玉龙洞是元代著名的道观建筑,位于南郊区口泉镇白洞村,即七峰山北坡山壁之上。清顺治《云中郡志·古迹》载,“怀仁县西北四十里玉龙山,石壁有洞口,上建三清庙,游人近洞口,则风声迅急,惧不敢入。邑人参议李克中有记”。[5]该洞以道教圣殿三清殿为主殿。上三清殿须爬人工铁索磴道,磴道作南北方向,约30度角北上,步露天石磴50余级,然后入洞。此洞系人工凿就的隧道,攀铁索十级而上,出磴道口即为三清殿。殿顶饰铁瓦,翼角升张如飞,砖木结构,门窗内外两层,左有附属建筑八仙洞,右侧有奶奶庙,北有玄武庙。此外,金代道教大师阎德源修筑的玉虚观曾是西京地区名噪一时的道教圣地。总之,金元时期,大同地区是声名昭著的宗教文化圣地,其一砖一瓦、一草一木无不渗透着一种特异的文化气息。

三、道教人物墓葬发掘及影响

上世纪50年代以来,大同地区发掘了多座金元墓葬,尤以金代阎德源墓和元代冯道真墓备受重视。1973年10月大同城西齿轮厂发掘出土了金代阎德源墓,该墓为仿木构建筑的砌砖单室墓,墓顶为攒角的圆锥形,中心嵌入一件素面大铜镜。墓内出土文物丰富,共计90余件,随葬品以木制明器为主,其他的有漆器、瓷器、骨器、陶器、铜器、石雕器物、印章以及丝织品等,是大同地区已发现的金代墓中出土器物比较丰富的一座,为我们研究金代社会经济、文化习俗以及宗教艺术等方面提供了珍贵的实物资料。除多件精美的木家具和瓷器外,还出土了一件造型美观、刻工精致的石雕八卦香炉,由于古人对燃香的重视,故而历代均有造型古朴美观,形式多样的炉具诞生。香炉口径13.6厘米,腹围51.8厘米,高10.5厘米,直沿,敞口,短颈,鼓腹,双龙头耳,三蹄足,腹部中间雕几何纹,上下雕有弦纹、兽面纹和云纹,是八卦纹饰具有典型道家特征,亦是金代器物粗狂风格中的精品。

阎德源,云中人,金代西京地区著名的道教大师。金初北宋神霄派传人元真子张侍宸被迎至云中,住持开元观;后来,其徒青霞子阎德源继任。阎德源在大同城西筑玉虚观,朝廷赐号“洞宗之流”。后受命提点中都十方大天长观(今北京白云观);大定二十九年(1189)死于玉虚观。据墓志铭记载:“西京玉虚观宗主大师阎公,宣和侍宸张公为职篆道士命授金坛郎,……既而筑于西京,兴创土木,度集徒众,琳宫壮丽,计日而成……贵戚公侯大夫士庶敬之如神,朝廷累赐师号,为羽流之宗……使太上之教丕阐于朔方者,先生之力也……”[6]说明阎德源生前深受西京权贵们的尊敬与赏识,政权与宗教相互渗透,相互利用。因此,阎墓的发现进一步证明金代大同地区道教发展昌盛,这对研究我国宗教史,特别是道教在北方的传播,提供了重要的实物资料。

1958年10月,在大同市城西宋庄西南发掘了元代冯道真墓,墓葬为砖筑近方形壁画墓,四角攒尖顶。壁画有论道、观鱼、捧茶、焚香等题材,北壁正中绘有大幅“疏林晚照”山水画,墓顶绘云鹤。墓内出土遗物约40多件,有瓷器、铜器、漆器、丝织品、以及木家具模型等,不论壁画内容还是出土遗物都与其道士身份密切相关,如绘画精致的“论道图”、刻有“清虚德政助国真人”的木牌位以及丝织道袍等。据墓志铭记载,冯道真(1189-1265),大同县七峰山人,“西京创建龙翔万寿宫宗主清虚德政助国真人,乃清虚之三祖也,道号清云子”,“壮岁出家,从教主岳公道易真人传授法籙,礼宗主王玄庆为师”,于元至元二年(1265)卒于云中,享年77岁,后“嗣法门人杨志祥、乔志通、李志常等谨卜宅兆安葬于此”。由此可知,墓主人冯道真是当时西京(大同)地区全真教“清虚”派非常著名的道士。

冯道真墓室是一座典型的元代道教壁画墓,以精炼的笔法表现,着色朴实简洁,内容则充分表现道士的生活与思想,整体描绘了一个修道练法的境界,与现实中的道家生活基本相似。与其他道教墓不同的是,该墓不绘神仙形象,不绘传说故事,集中表现道士清修场景,这是全真教“摒去妄幻,独全其真”向文人士大夫生活态度倾向的思想表现,壁画反映了全真教的清修生活,亦突出了水墨画与元代道教的重要关系,从侧面反映了元代大同地区道教盛况。

[1](元)宋濂.元史·释老传[M].北京:中华书局,1976.

[2]张 焯.云冈石窟编年史[M].北京:文物出版社,2006.

[3](元)李志常.长春真人西游记[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社,2001.

[4](元)释祥迈.大元至元辨伪录[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[5](清)胡文烨.云中郡志·古迹[M].大同:大同市地方志,1988.

[6]大同市博物馆.大同金代阎德源墓发掘简报[J].文物,1978(04):1-13.

〔责任编辑 马志强〕

An Overview of the Development of Taoism in Datong in Jin and Yuan Dynasties

HE Kun1,LIU Mei-yun2

(1.Datong Museum,Datong Shanxi,037006;2.School of History and Tourism Culture,Shanxi Daong University,Datong Shanxi,037009)

During the Jin and Yuan dynasties,the ruling group implemented the policy of religious tolerance,Taoism developed rapidly.Taoist figures like Qiu Chuji were active in politics,which enhanced the development of Taoism.There were many Taoist temples and priests.As the national capital,it developed greatly in Datong.This paper,supported by historical literature and archaeological materials,from Taoist proclaim,Taoist temple building and Taoist masters,studied the developmemt of Taoism in Datong in Jin and Yuan dynasties.

Jin and Yuan dynasties;Taoism;Datong;Taoist temple

B957

A

1674-0882(2017)05-0050-04

2017-07-16

何 琨(1982-),女,山西大同人,助理馆员,研究方向:大同地方文化;刘美云(1963-),女,山西大同人,副教授,研究方向:辽金史。