基于交通运行效益评价的综合待行区预信号控制研究

2017-11-14袁满荣

成 卫,王 勇,袁满荣

(1.昆明理工大学 交通工程学院,云南 昆明 650500;2. 昆明市公安交通警察支队,云南 昆明 650500)

基于交通运行效益评价的综合待行区预信号控制研究

成 卫1,王 勇1,袁满荣2

(1.昆明理工大学 交通工程学院,云南 昆明 650500;2. 昆明市公安交通警察支队,云南 昆明 650500)

以平面信号交叉口为研究对象,对不同饱和度条件下进口道设置综合待行区前后的通行能力、延误及停车次数等主要交通运行参数的变化做定量分析;结合综合待行区预信号设置规则,给出两种配合不同主信号相序的预信号设置方案及计算公式;运用VISSIM微观交通仿真软件以昆明市北京路-霖雨路的实际调查数据为例对评价结果进行验证,证明了理论分析结果的有效性。研究表明:对于过饱和条件下的城市主干道平面交叉口,设置综合待行区能够有效提高交叉口通行能力、降低车均延误,对交叉口交通运行效益的改善效果较为显著,而不合理的协调配时方案对综合待行区的改善效果有消极影响。

交通运输工程;综合待行区;预信号控制;交通运行效益;VISSIM仿真

0 引 言

在交叉口设置综合待行区作为一种较为新颖的平面交叉口交通控制方法,已在上海、厦门等城市得到了应用,取得了较为明显的效果[1],适用于交通需求较大的平面交叉口,较左转、直行待行区等其他常用交通控制方法而言,对交叉口的几何特征与交通流量特性的要求更低,配时方案更灵活,适应性强,更利于在工程实践中进行推广。

近年来针对综合待行区的研究并不多,有的也只是在定性层面上对其改善效果的分析,及针对特定设置条件的方案优化设计研究[2],作为一种典型的双停车线进口道组织形式,为方便对比综合待行区设置前后交通运行效益的提升效果,笔者将首先给出两种基于不同相序设置的主、预信号协调控制方案,进而对不同饱和度条件下设置综合待行区对信号交叉口主要交通运行参数的影响作定量评价,最后基于VISSIM微观交通仿真软件对综合待行区的交通运行效益分析结果进行验证。

1 综合待行区的信号控制

1.1 综合待行区预信号设置

图1为典型的平面信控交叉口进口道综合待行区及信号配时示意。

图1 进口道综合待行区及信号配时示意Fig.1 Comprehensive waiting area and signal timing indication at import channel

不考虑右转及掉头车流的影响,设置综合待行区进口道示意如图1(a),停车线A称为预停车线,与其平行的停车线B为主停车线,两条停车线均设专用相位信号灯组,通常情况下主停车线的位置与传统信号交叉口的停车线相同,综合待行区的长度为预停车线与主停车线之间的距离L,单位为m,L的长度与交叉口的交通流特性及具体的相位相序设置方案相配合,方能达到较为满意的控制效果。

预信号控制的概念最早是为实现公交优先而提出的[3],现已广泛的应用于双停车线待行区、可变车道[4]等控制方法中。如图1(b),主停车线信控方案为标准四相位,预信号的信号控制方案只有直行和左转两相位。图1(b)中r1,r2为单进口道主信号的红灯时间,s,与垂直方向进口道直行及左转绿灯相位时间相一致;相位直行车流进入待行区之前有足够的清空时间(保证所有待行区内的车辆均已驶离),从而避免直行车辆及左转车辆同时在综合待行区域内排队的现象发生,其临界值计算方法如下:

(1)

式中:vo为综合待行区内机动车的平均驶离速度,m/s。

rp2同理。

gp1,g1分别为预信号和主信号的直行相位绿灯时间,s;gp2,g2分别为预信号和主信号的左转相位绿灯时间,s;T为周期时长,s,为保证信号协调控制的效果,主信号与预信号应采用相同周期时长的协调控制。

1.2 主预信号协调控制分析

作为主预信号联合控制下的交叉口,其主要信号控制参数除了配合实际流量设置的周期及绿信比外,还应对主预信号之间的协调关系进行分析及确认,主预信号的相位相序设计是否合理,很大程度上影响了综合待行区甚至整个交叉口的服务质量。受到综合待行区的特殊放行规则的影响,主、预停车线前直行与左转车流均应为交替对称放行并配合专用车道(交叉口进口道中无直左混行车道)设置单独的信号相位。以图1中所反映的信号协调控制方案为例,为使直行车流能够充分利用待行区的车道空间,预信号的直行绿灯启亮时间应保证相对于主信号直行绿灯启亮时间有Δt1的提前,其临界值为

(2)

考虑到机动车通过预停车线后行驶至主停车线的行程时间,预信号的左转绿灯结束时间应相对主信号左转绿灯结束有Δt2的提前[5],其取值范围为

(3)

式中:vi为机动车从预停车线起步驶入综合待行区内的平均驶入速度,m/s。

1.3 两种不同的预信号设置方案对比分析

为使综合待行区达到比较理想的控制效果,应尽量保证预信号直行(左转)绿灯启亮时间及结束时间较主信号直行(左转)绿灯均有一定的提前量(原理同1.2节中Δt1、Δt2),基于两种不同相序的主信号相位配时方案,对预信号做如下设置(图2)。

图2 方案1主预信号协调相位Fig.2 Main signal and pre-signal phase coordination (program 1)

1.3.1 方案1

主信号为传统标准四相位[6],第一相位为东西方向直行,第二相位为东西方向左转,第三相位为南北方向直行,第四相位为南北方向左转。如图2所示,用相位图及其长度表示主预信号时间长短及其相位差,配合主信号对南北向单进口道预信号进行设置。由于进口道主信号的直行及左转为连续相位,预信号的直行绿灯时间可跨越3个主信号相位时间,因此可以获得较大的时间自由。相反,为保证相位提前时间,左转绿灯时间受到严重制约,由于综合待行区尺寸有限,很容易出现直行相位时间分配冗余及左转相位时间分配不足的情况,从而影响交通控制的效果。

1.3.2 方案2

将主信号相序做出调整(图3),主信号第一相位为东西方向直行,第二相位为南北方向直行,第三相位为东西方向左转,第四相位为南北方向左转;由于主信号的直行及左转为间隔相位(两相位之间有东西方向的左转相位作为间隔),预信号的直行绿灯及左转绿灯均能跨越两个主信号相位的时间,直行绿灯及左转绿灯时间分配较均匀,预信号配时设置较灵活,易取得最佳的预信号控制效果。

图3 方案2主预信号协调相位Fig.3 Main signal and pre-signal phase coordination (program 2)

2 交通运行效益评价

综合待行区的设置是否有利于提高交叉口的运行质量可通过其评价指标直接体现,通行能力、延误及停车次数作为最重要的交通运行效益评价指标[7],可直观反映交叉口的运行状况。以下将基于饱和度的变化从定性及定量两个层面上分析设置综合待行区对平面信号交叉口交通运行效益的影响。为便于分析,建立评价模型的假设条件如下:

1)仅考虑直行及左转机动车流且均为专用相位;

2)机动车以均匀、随机的到达率到达交叉口并在一段时间内保持相对稳定;

3)进口道上下游有足够的消散能力;

4)设置综合待行区前后交叉口的主信号相位相序保持一致。

2.1 饱和度分析

由于设置综合待行区并未改变进口道的几何特征,综合待行区内排队等待通过交叉口的左转车流与直行车流的运行原理可视为基本相同,下面仅以单向进口道直行机动车流为例分析其对饱和度的影响,左转机动车同理。在设置综合待行区前后主信号直行相位绿信比不变的情况下,对其饱和度[8]的变化做如下分析。

1)设置综合待行区前

(4)

式中:xs为设置综合待行区之前直行车道饱和度;qs为直行车道单车道的实际流量,pcu/h;Ns为不设置综合待行区时的直行车道数;Cs为进口道单直行车道的通行能力,pcu/h,根据《中国城市道路规范》推荐的计算方法Cs的计算公式为[9]

(5)

式中:tg为信号周期内的绿灯时间,s;t0为绿灯启亮后第一辆车通过停车线的平均时间,s;φ为折算系数;其他参数同上。

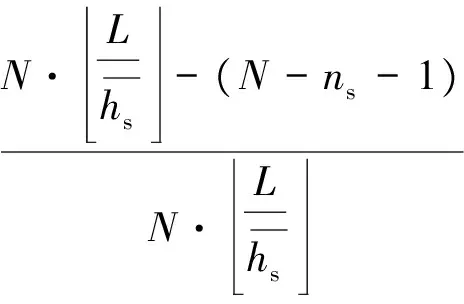

2)设置综合待行区后

(6)

(7)

式中:N为设置综合待行区的进口道车道总数。

由于进口道的变化量与车道数的增加量并不是严格的正比关系,设置换算系数δ,其建议值可根据式(8)做近似计算:

(8)

不难看出进口道设置综合待行区后,通过调整预信号来控制不同相位车辆的驶入使得每个流向的车辆在绿灯期间都能够使用待行区内所有的车道[3],将有利于降低进口道的饱和度,提高通行效率。

2.2 通行能力分析

1)当xs≤xp时,不设置综合待行区的情况下也可以满足交叉口的放行需求,设置综合待行区对交叉口通行能力的提高作用并不大,且由于两条停车线都设置信号灯组,势必导致停车次数的增加,这表明综合待行区的设计着重在于解决xs>xp(直行进口道流量过饱和)时交叉口的交通拥堵情况。

ΔCs=Ns(qs-Cs)

(9)

(10)

2.3 延误分析

2.3.1 典型平面交叉口延误分析

在未设置综合待行区的情况下,交叉口的延误分析通常基于未饱和及过饱和两种情况来讨论。基于稳态理论及定数理论[10],图4为车道未饱和和饱和状态下的单周期车辆到达-驶离线图即延误示意。图中,tr、tg、T分别为均衡相位红灯时间、绿灯时间及周期,s;射线ac(e′c′)为车辆到达积累线,其斜率为车辆到达流率q,单位为辆/s,下同;射线bc(b′d′)为车辆驶离积累线,其斜率为车辆的驶离流率,按照第2节中的假设条件驶离流率应等于进口道饱和流率S;ad(a′d′)的斜率为进口道的通行能力C;a′e′线段长度代表第i周期开始时刻车辆排队数为累积车辆数;Du为未饱和状态下进口道车辆延误(s);Do为过饱和状态下进口道车辆延误(s):

(11)

(12)

2.3.2 综合待行区延误分析

以直行相位为例作定量分析,如图5。

图5 设置综合待行区前后延误对比Fig.5 Delay contrast before and after setting comprehensive waiting area

1)由图5(a)可见,当xs≤xp时,由于设置综合待行区后进口道车道数增加,当主信号直行绿灯启亮后,车道利用率提高,具体表现在消散流率的变化即进口道的饱和流率的提高。S′为设置综合待行区后直行相位进口道饱和流率,辆/s,此时:

(13)

(14)

(15)

(16)

此时车辆延误的计算公式为

(17)

图5(b)中深色阴影面积表示车辆总延误的减少量:

ΔD2=Do-Du″

(18)

(19)

(20)

深色阴影部分表示车辆延误总的减少量:

(21)

2.4 停车次数分析

根据第1章对综合待行区预信号控制的分析结果,以主信号先直行后左转的信号控制方法为例,上一周期主信号左转车辆放行时,预信号直行相位显示红灯,直行车辆在预停车线后排队,这些排队车辆在预信号直行绿灯启亮时需重新启动进入待行区,并在主停车线前二次排队,因此大部分直行车增加了一次停车,只有小部分车辆无需二次停车[11],因此设置综合待行区后将不可避免的增加车辆的平均排队次数。

值得注意的是,由于车辆在预信号红灯启亮时会产生被动停车,因此在2.3节分析车辆延误时还应考虑预信号对车辆到达率的影响,当预信号相位时间设置不合理时,会造成人为的进口道时空资源浪费,从而在进口道饱和度较低的情况下发生总延误非降反增的情况。

3 交通仿真验证

利用微观交通仿真软件VISSIM 7.0对上述交通运行效益评价指标的理论分析结果进行仿真验证。

图6(a)为昆明市北京路与霖雨路交叉口的现状交通组织示意,该交叉口为典型的平面十字交叉口,北京路为南北向通行、霖雨路为东西向通行,由于主干道北京路大部分路口禁止左转,因此该交叉口的左转及直行的通行需求均较大。对南北向进口道的交通组织形式进行重新设计,图6(b)为设置综合待行区后的交通组织示意。通过实地检测数据获得的该交叉口各进口高峰时期及平峰时期的流量状况分别见表1。

表1 北京路-雨霖路交叉口流量调查Table 1 Traffic flow questionnaire of Beijing Road-Yulin Road intersection pcu/h

图6 北京路-雨霖路交叉口交通组织Fig.6 Traffic organization of Beijing Road-Yulin Road intersection

交叉口主信号将采用四相位配时设计,为保证仿真结果对比的有效性,设置综合待行区前后主停车线的相位相序将保持一致[12],主预信号协调相位的设置将参照式(1)~式(3)、图2、图3的分析结果及传统的F-B法[13]作如表2、表3的设计。

表2 主信号配时Table 2 Main signal timing

表3 预信号配时Table 3 Pre-signal timing

在VISSIM软件中分别建立南北方向进口道设置综合待行区前后的平面交叉口交通运行状况仿真模型[14],并分别输入现状信号配时方案及两种不同的预信号配时方案,每种方案仿真15次,每次仿真5 000仿真秒,采集400~4 000仿真秒的评价参数,得到相应的交通运行参数仿真结果如表4。

表4 仿真结果对比Table 4 Simulation results comparison

由表4可以看出,设置综合待行区后,高峰时段方案1及方案2的通过车辆数分别为4 581及4 808 pcu/h,较不设置综合待行区(4 482 pcu/h)分别增加99 及326 pcu/h;高峰时段方案1及方案2的车均延误分别为52.2及38.6 s,较不设置待行区(56.7 s)分别降低了7.94%及31.9%;综合待行区的设置对平面交叉口高峰时段的交通运行效益的提升有着较显著效果,同时方案2由于相位相序的设置更为合理,改善效果更加明显。与此同时,可以看到方案1的车均停车次数(1.39次)较不设置综合待行区(1.1次)提高了26.4%,也验证了笔者2.4节中的分析结果。由于方案2中综合待行区的设置较为显著地提高了进口道的通行能力,使得更多的车辆能够顺利通过交叉口,其车均停车次数(0.92次)相对于不设置综合待行区减少了16.4%。

平峰时期由于单向车流及进口道并未达到饱和,方案1及方案2较设置综合待行区前的通过车辆数均无明显提高;相反,方案1所用主预信号配时方案却使得车均延误增加了15.2%(验证了2.4节的相关分析结果);方案1(0.88次)及方案2(0.79次)的车均停车次数也较设置综合待行区前(0.58次)分别提高了51.7%及36.2%,综合待行区对交叉口的交通运行效益并未起到实质性的改善作用。

以上仿真结果充分验证了笔者理论分析结果的有效性。同时,由于方案2相对于方案1相序设计更为合理,因此具有更为广泛的适用性,尤其适用于两相交路段流量均较大,且直行及左转流量比例均衡的交叉口;而考虑到传统标准四相位更符合机动车驾驶员的驾驶习惯,若两相交路段存在明显的流量差异(如主干道与次干道相交,次干道相位时间短,将会降低方案1中相位时间分配不均对交通运行效益的影响),同样可考虑在工程实践中对主要路段采用方案1来达到提高交叉口整体交通运行效益的目的。

4 结 语

笔者考虑到交叉口的实际流量状况的变化,从定性及定量两方面分析了综合待行区设置前后平面交叉口的通行能力、行车延误、停车次数等重要参数的变化情况;通过构建不同主、预信号配时方案的仿真模型,验证了设置综合待行区能够有效地提高流量过饱和状态下大型平面交叉口的综合交通运行效益;说明综合待行区的设置对于解决高峰时期车流量较大的城市主干道交通拥堵问题具有积极作用。与此同时,仿真结果也验证了设置综合待行区对流量未饱和的交叉口运行效益的改善并不明显及会导致停车次数增加的事实。

[1] 马晓旦,任恒恺,夏晓梅.信号交叉口综合待行区的设置研究[J]. 森林工程,2015,31(1):118-122.

MA Xiaodan, REN Hengkai, XIA Xiaomei. Study on the setting of integrated waiting area at signalized intersection[J].ForrestEngineering, 2015, 31(1): 118-122.

[2] 马万经,谢涵洲. 双停车线进口道主预信号配时协调控制模型[J]. 吉林大学学报(工学版),2013,43(3):633-639.

MA Wanjing, XIE Hanzhou. Integrated control of main-signal and pre-signal on approach of intersection with double stop[J].JournalofJilinUniversity(EngineeringandTechnologyEdition), 2013, 43(3): 633-639.

[3] WU Jianping, HOUNSELL N. Bus priority using pre-signals[J].TransportationResearch, 1998, 32(8): 563-583.

[4] HONG S, SHON E, KIM D. An optimization model for signal timing and alternate lane use at a signalized intersection[J].JournaloftheEasternAsiaSocietyforTransportationStudies,2003, 5(12):1109-1123.

[5] 张卫华,王炜.基于公交优先通行的交叉口预信号设置方法研究[J].公路交通科技,2004,21(6):101-104.

ZHANG Weihua, WANG Wei. Study on design methods of pre-signals based on bus priority of intersections[J].JournalofHighwayandTransportationResearchandDevelopment, 2004, 21(6): 101-104.

[6] 杨晓光.城市道路交通设计指南[M].北京:人民交通出版社,2003.

YANG Xiaoguang.ManualofUrbanTrafficDesign[M].Beijing: China Communications Press, 2003.

[7] 季彦婕,邓卫.交叉口预信号公交优先方案及效益评价[J].华中科技大学学报(城市科学版),2003,20(1):83-84.

JI Yanjie, DENG Wei. Design and benefit analysis of bus priority in intersection using pre-signals[J].JournalofHuazhongUniversityofScienceandTechnology(UrbanScienceEdition), 2003, 20(1): 83-84.

[8] Transportation Research Board.HighwayCapacityManual[M].Washington D.C. : TRB National Research Council, 2000.

[9] 陈宽民,严宝杰,任福田.道路通行能力分析[M].北京:人民交通出版社,2003.

CHEN Kuanmin, YAN Baojie, REN Futian.TrafficCapacityAnalysis[M].Beijing: China Communications Press, 2003.

[10] 全永燊.城市交通控制[M].北京:人民交通出版社,1989..

QUAN Yongshen.UrbanTrafficControl[M].Beijing: China Communications Press, 1989.

[11] 冯永波.直行待行区在平面十字交叉口的设置及效益评价[D] .西安:长安大学,2014.

FENG Yongbo.SettingMethodsandEfficiencyEvaluationofWaiting-areaforThroughVehiclesinGradeCross-planeIntersections[D].Xi’an:Chang’an University, 2014.

[12] WEBSTER F V.TrafficSignalSetting[R].London: Road Research Laboratory, 1958

[13] 江金胜,董力耘.信号灯交叉口处综合待行区的建模与模拟[J].上海大学学报(自然科学版),2012,18(6):606-611

JIANG Jinsheng, DONG Liyun. Modeling and simulation of versatile waiting-area at isolated signalized intersection[J].JournalofShanghaiUniversity(NaturalScience), 2012, 18(6):606-611.

[14] 成卫,别一鸣,刘志远. 基于机动车延误的Hook-turn交叉口信号控制方案优化方法[J].中国公路学报,2015,28(3):94-101.

CHENG Wei, BIE Yiming, LIU Zhiyuan. Signal control scheme optimization method for intersection with hook-turn based on motor vehicle delay[J].ChinaJournalofHighwayandTransport, 2015, 28(3): 94-101.

Pre-signalControlofComprehensiveWaitingAreaBasedonTrafficOperationBenefitEvaluation

CHENG Wei1, WANG Yong1, YUAN Manrong2

(1.School of Transportation Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, Yunnan, P.R.China; 2.Kunming Traffic Management Police Detachment, Kunming 650500, Yunnan, P.R.China)

With the plane signal intersections as research objects, the change of main transportation operating parameters such as traffic capacity, delay and the number of stops before and after setting comprehensive waiting area at import channel under different saturation conditions was quantitatively analyzed. Combined with the setting rules of pre-signal control in comprehensive waiting area, two different pre-signal setting programs and calculation formulas coordinating with different phase sequences of main signal were given. Taking the actual survey data of Beijing Road-Linyu Road in Kunming as an example, VISSIM microscopic traffic simulation software was used to verify the evaluation results, which proved the validity of the theoretical analysis results. The research shows that: for the plane intersections of main roads in city under the oversaturated condition, setting comprehensive waiting area can effectively improve the traffic capacity and reduce the average delay, which significantly improves the traffic operation benefit of the intersection. However, unreasonable coordination program will bring negative impacts to the improvement of the comprehensive waiting area.

traffic and transportation engineering; comprehensive waiting area; pre-signal control; traffic operation benefit; VISSIM simulation

10.3969/j.issn.1674-0696.2017.11.15

2016-06-12;

2017-03-15

国家自然科学基金项目(61364019)

成 卫(1972—),男,云南昆明人,教授,博士,主要从事交通控制与仿真方面的研究。E-mail:chengwei_ding@163.com。

王 勇(1989—),男,山东济宁人,硕士,主要从事交通控制与仿真方面的研究。E-mail:wangyongdzx@163.com。

U491.4

A

1674-0696(2017)11-078-07

(责任编辑:谭绪凯)