水气交替微观驱油特征研究

2017-11-13王振华

王振华

(中石化中原油田分公司科技处 河南濮阳 457001)

水气交替微观驱油特征研究

王振华

(中石化中原油田分公司科技处 河南濮阳 457001)

针对水气交替驱过程中CO2与水能否接触、对剩余油动用能力等问题,利用微观可视模型,研究了不同密度CO2驱后剩余油分布类型及挖潜对策,描述了水气交替微观封堵特征及对剩余油动用能力。实验结果表明,超临界CO2高密度的特征,可扩大CO2向油藏中下部的扩散运移;CO2驱后剩余油以油膜类、盲端类、等势点类、未波及区域为主,其中等势点及未波及区域是下步挖潜主要对象;水气交替的注水阶段与注气阶段呈现出不同的贾敏效应,其中注气阶段贾敏效应明显;水气交替可显著改善等势点类剩余油,但未波及区域动用程度不高。

CO2;微观驱替;剩余油;机理;水气交替

引言

二氧化碳(CO2)驱是目前广泛应用的三次采油方法,而CO2气窜已成为限制CO2驱进一步提高采收率的重要因素[1],其中水气交替是现场实施最为经济且广泛采用的一种流度控制方法[2]。关于水气交替减缓气窜的研究,主要集中注入参数优化[3],而超临界CO2具有高密度的特点,在油藏内CO2与水是否接触、如何形成水气交替贾敏效应、对剩余油动用能力研究较少。笔者以高温高压微观驱替设备为基础,研究了不同密度CO2驱油后的微观剩余油分布状态及挖潜措施,描述了水气交替微观封堵机理及其对不同类型剩余油的动用程度,研究结果为水气交替油藏选取及注入参数优化提供理论支持。

1 实验部分

1.1 实验设备

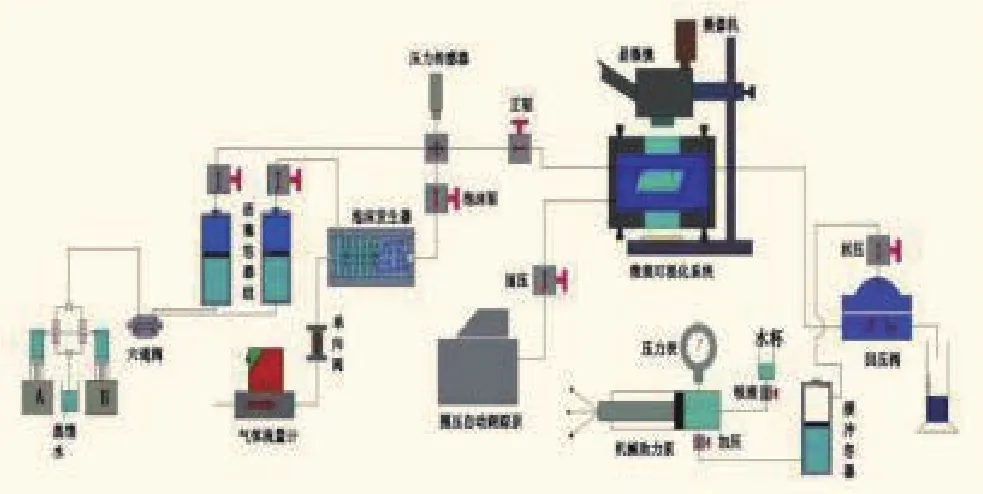

高温高压微观驱替装置主要由注采系统、可视高压釜、拍摄系统等组成,实验设备耐温150℃、耐压15MPa,实验流程如图1所示。

图1 高温高压微观可视化实验流程图

1.2 实验条件

为便于观察,实验选用航空煤油加入油溶性红色染色剂;水选用地层产出水,矿化度24×104mg/l,氯离子含量16×104mg/l,水型为CaCl2;实验模型为平板玻璃光刻蚀模型,其孔隙结构与储层岩石孔隙具有相似性。孔隙区域的尺寸为5cm×5cm,孔隙深度为100um,孔隙宽度为10~300um,孔隙体积约为1mL。为模拟密度差异对CO2波及范围影响,本文玻璃模型均采用垂向放置。

CO2驱实验条件如下。气态CO2驱实验条件:4MPa,60℃,CO2密度0.17g/cm3,煤油密度0.8g/cm3;低密度CO2驱实验条件:8MPa,60℃,CO2密度0.21g/cm3,煤油密度0.8g/cm3;高密度CO2驱实验条件:11MPa,60℃,CO2密度0.5g/cm3(与中原油田正开展CO2驱的濮城沙一下油藏82.5℃、20MPa对应CO2密度0.53g/cm3相近),煤油密度0.8g/cm3。

水气交替驱实验条件:11MPa,60℃。

1.3 实验步骤

CO2驱实验步骤:①将微观模型抽空饱和染色油;②以0.02mL/m英寸速度进行CO2驱油。

水气交替驱实验步骤:①将微观模型抽空饱和染色油;②以0.02mL/m英寸的速度进行水驱;③以0.02mL/m英寸的速度进行CO2驱;④重复步骤②、③。

2 CO2驱后剩余油富集类型及挖潜对策

2.1 不同密度CO2驱后宏观剩余油分布状态

超临界CO2最显著特征是“密度高、粘度低”,其中高密度对CO2波及范围影响较大。考虑CO2高密度特点,采用垂向放置玻璃模型模拟重力差异对CO2驱油影响。

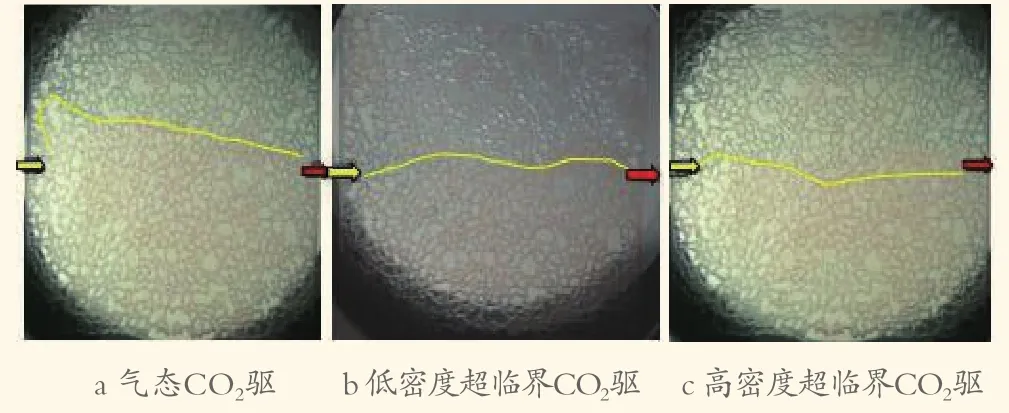

图2 不同密度CO2驱后纵向波及范围图

选取了出口见气即气窜时刻,不同密度CO2驱后纵向波及范围,如图2所示。随着CO2密度升高,CO2驱的波及范围下移,其中图2-a气态CO2驱波及范围34%,图2-b低密度超临界CO2驱波及范围45%,图2-c高密度超临界CO2驱波及范围49%。因此对于N2或空气驱,注入气体密度随温度压力变化不大,波及范围以油藏顶部为主;对于密度变化大的CO2,应考虑油藏温度压力条件下对应的CO2密度,同时结合油藏厚度及剩余油分布,选取适宜的CO2注入段塞及流度控制时机。

2.2 CO2驱后微观剩余油分布状态

以高密度CO2驱实验为例,分析了CO2驱后微观剩余油分布特点。图中黄色箭头表明气驱方向。

(1)盲端区域

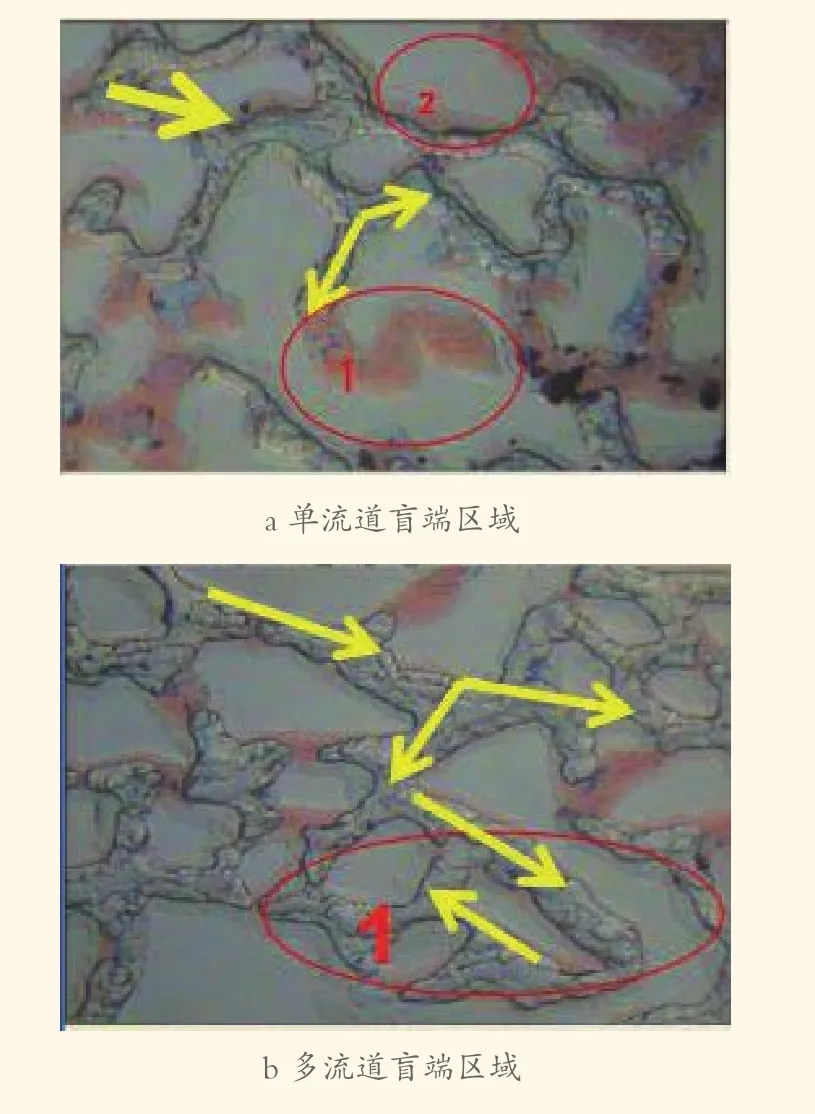

图3 盲端区域剩余油分布图

对于单流道盲端区域(图3-a),由于CO2驱替压差较小,CO2难以渗入此区域,因此单流道盲端区域剩余油较多。对于多流道盲端区域(图3-b),由于盲端为环路形,CO2在较低驱替压差下可进入并能驱替剩余油,残余油较少,因此单流道盲端是剩余油富集区域。对于单流道盲端剩余油可通过提高驱替压差,提高CO2渗入量以降低剩余油。

(2)膜状类剩余油

如图3-a中2号区域,CO2驱后存在油膜类剩余油,但此类型剩余油量较少,可通过多次冲刷减少剩余油量。

(3)等势点类剩余油

图4 流线两侧等势点类剩余油分布图

对于流线两侧,由于压力相近可定义为等势点。此类等势点形成的剩余油量较多,也是下步挖潜对象。此类区域可通过流度控制,改变CO2驱路线,以减少等势点剩余油。

(4)未波及区域

由于CO2波及范围以油藏中上部为主,对于油藏中下部是主要剩余油富集区,也是下步挖潜重要对象。此类区域可通过流度控制,以扩大CO2向中下部油藏扩散。

3 水气交替微观封窜特征

3.1 水气交替驱微观封窜机理

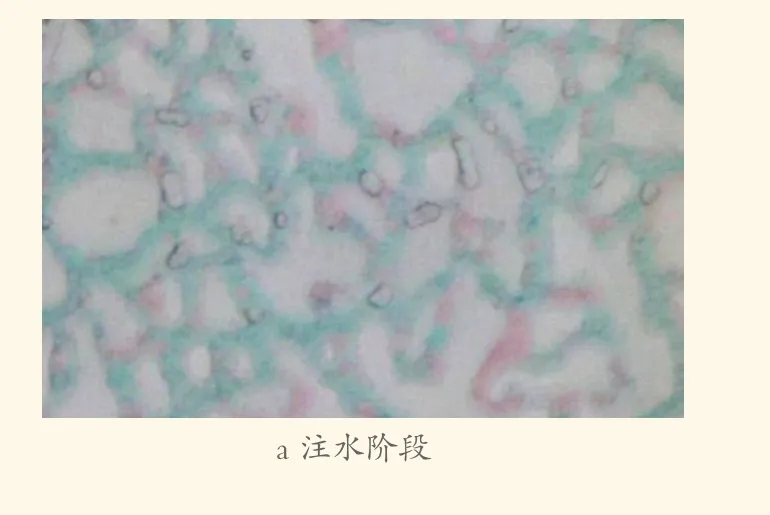

理论上,水气交替通过孔喉内水与气形成贾敏效应以减缓气相流度。在室内或现场水气交替中,注水阶段注入压力升高缓慢或略有降低,而注气阶段注入压力升高快。通过微观可视化实验发现可解释注入压力出现上述规律原因,在注水阶段表现为油藏内水多气少(如图5-a所示),贾敏效应较弱,但注气阶段油藏内气多水少(如图5-b所示),贾敏效应强;但是注水阶段和注气阶段均可实现贾敏效应封堵。

图5 水气交替驱不同阶段孔喉内流体分布图

3.2 水气交替驱后宏观剩余油分布特征

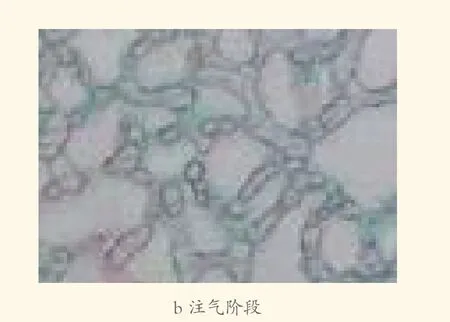

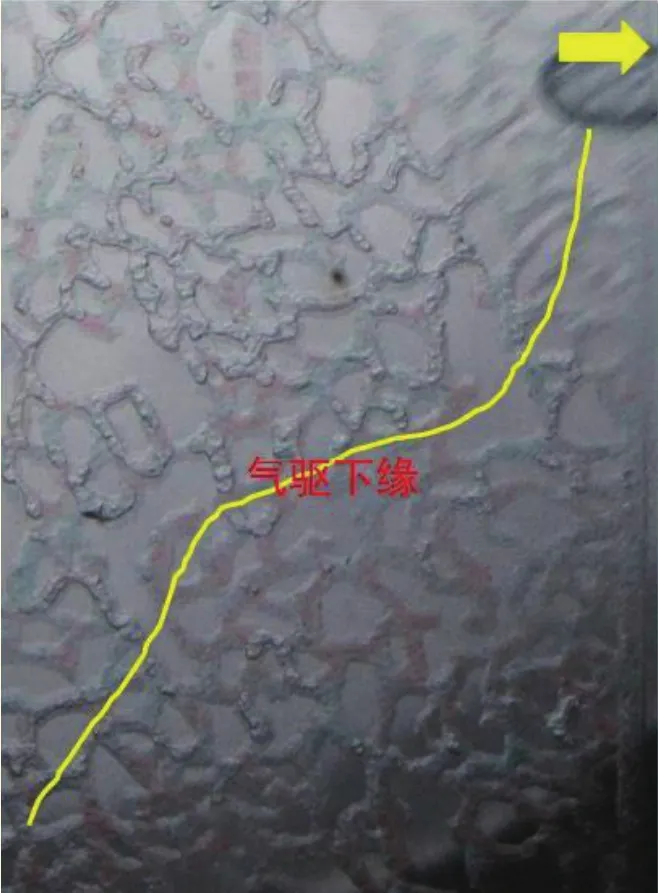

图6 水气交替驱不同阶段宏观波及范围图

由图6-a和图6-b可知第一轮次水驱初期,受重力影响,以波及油藏下部为主;在水驱末期随着不断注水开发,油藏剩余油降低,油藏底部基本被水驱过,相对顶部剩余油较多。

由图6-c可知第一轮次气驱初期,超临界CO2上浮,驱替顶部剩余油;在气驱末期(图6-d)超临界CO2波及范围以黄线上部为主。

在第二轮注水中,由于油藏内参与大量剩余气,受贾敏效应影响,注入水波及范围得到改善,逐渐向油藏顶部运移,如图6-e所示。微气泡分布于孔喉内,残余气与后续水形成贾敏效应,可扩大水驱向顶部扩散。第二轮注气后,CO2波及范围也得到有效改善,顶部剩余油较少,逐步波及到油藏底部,如图6-f所示。

3.3 水气交替驱后微观剩余油分布特征

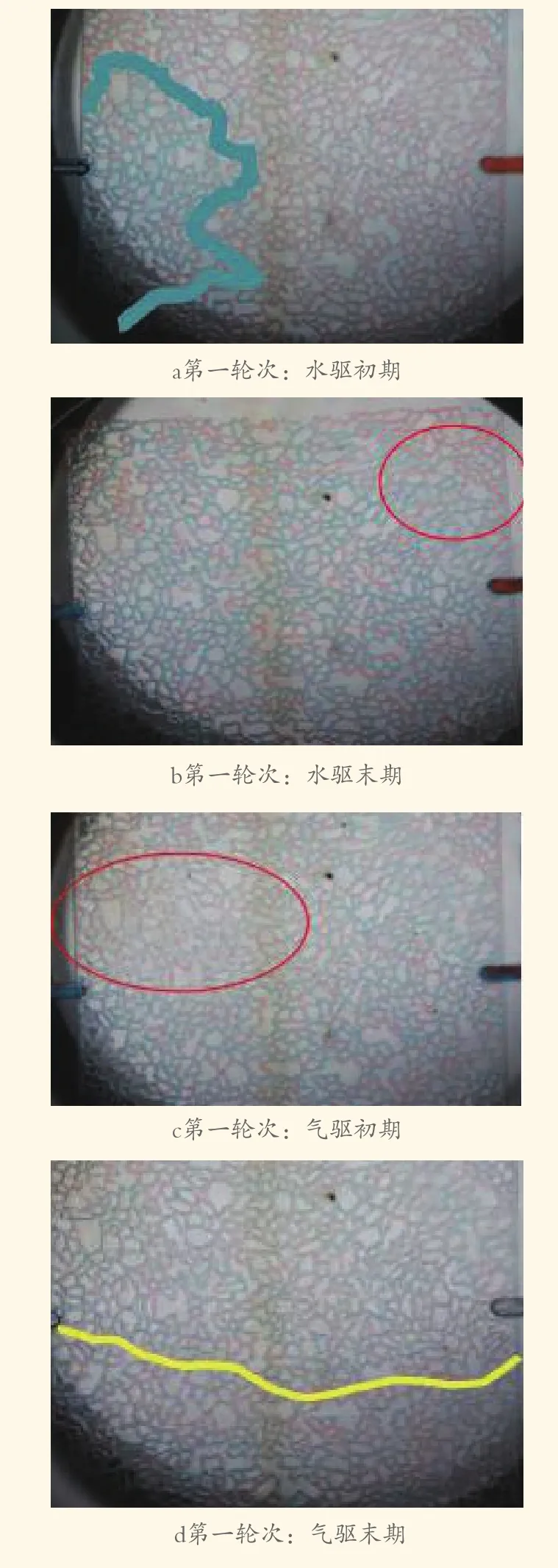

图7 同一位置水气交替驱不同阶段剩余油分布图

(1)膜状类剩余油

经过水气交替不断冲刷,油藏孔喉表面的膜状类剩余油不断减少,如图7中1号区域,在水驱后残余油部分膜状剩余油,但CO2驱后基本不含膜状剩余油,其原因为CO2驱油效率高,同时水气交替改变气驱流线,提高了气驱冲刷次数。

(2)盲端类剩余油

水气交替通过贾敏效应可扩大气体波及范围,同时封堵形成的高压差可增加CO2对盲端的渗入量。如图7中2号区域,第二轮水驱后盲端剩余油基本未动用,而再次气驱后,剩余油量减少,说明水气交替可改善盲端类剩余油,但仍有部分剩余油。

(3)等势点剩余油

等势点剩余油是挖潜主要对象。水气交替通过贾敏效应可改变驱替介质流向,动用等势点类剩余油。图7-a中水驱沿水平方向为主(黑色箭头),图7-b中气驱呈多流向(黄色箭头),可有效动用等势点剩余油。

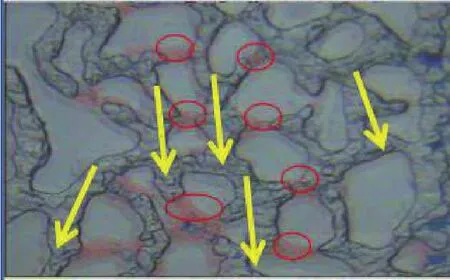

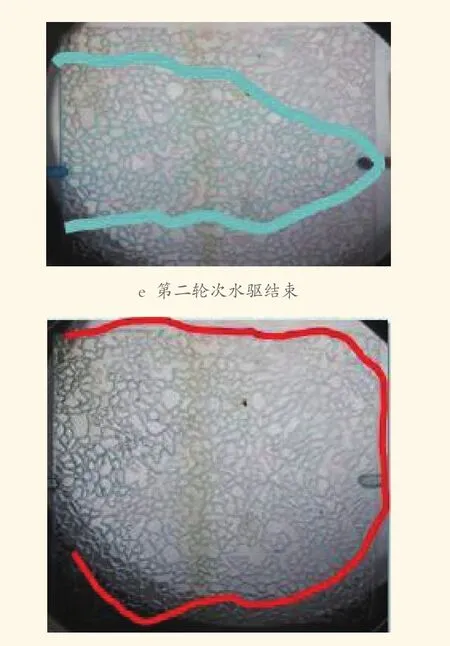

图8 水气交替后边角区域剩余油状态图

(4)边角区域性富集剩余油

边角区域是油藏剩余油主要富集区。但水气交替对本类剩余油动用程度不高,如图8所示,其主要有三方面原因,一是CO2密度低,大多集中于油藏中上部,难形成水气交替;二是贾敏效应属于一种阻力,其减缓了驱替前缘向下扩散;三是油藏中上部CO2沿已形成的通道产出,无法持续推动气体向边角区域扩散。因此,为改善边角区域性剩余油,需开展泡沫类等强封堵性措施,以扩大CO2向边角区域扩散量。

4 结论与认识

(1)超临界CO2高密度的特征,可扩大CO2向油藏中下部的扩散运移,因此进行CO2驱流度控制评价方案中应考虑CO2密度对CO2波及范围的影响;

(2)CO2驱后剩余油以油膜类、盲端类、等势点类、未波及区域为主,其中等势点及未波及区域是剩余油主要富集区,可通过流度控制转变CO2流向,以进一步挖潜;

(3)水气交替的注水阶段与注气阶段呈现出不同的贾敏效应,其中注气阶段贾敏效应明显;水气交替可显著改善等势点类剩余油,但未波及区域动用程度不高。

[1] 杨昌华,邓瑞健,牛保伦,等.濮城油田沙一下油藏CO2泡沫封窜体系研究与应用[J].断块油气田,2014,21(1): 118-120.

[2] 刘炳官,朱平. 江苏油田CO2混相驱现场试验研究[J].石油学报, 2002, 23(4): 56- 60.

[3] 白素,宋考平,杨二龙,等.CO2驱水气交替注入参数正交试验设计模拟[J].特种油气藏,2011,18(1): 105- 108,

[4] 李士伦,郭平,王仲林等著.中低渗透油藏注气提高采收率理论及应用.北京:石油工业出版社,2007.