农民合作社扶贫参与行为研究

2017-11-10李想

李 想

(安徽财经大学 合作经济研究中心,安徽 蚌埠 233030)

农民合作社扶贫参与行为研究

李 想

(安徽财经大学 合作经济研究中心,安徽 蚌埠 233030)

合作社扶贫参与行为分为参与决策与参与程度两步进行。在产业扶贫参与行为中,拥有政治资本、盈利能力强、获取扶贫信息、有政府扶贫项目有助于合作社扶贫参与决策和提高参与程度;带头人文化程度高、成立年限长、获得贷款对合作社扶贫参与决策有积极作用;带动社员种植规模对合作社扶贫参与程度呈负向影响。在就业扶贫参与行为中,带头人文化程度高、拥有政治资本、成立年限长、盈利能力强、获取扶贫信息和贷款、有政府扶贫项目促进合作社参与扶贫决策,劳动力充足呈负向影响;拥有政治资本、带动社员种植规模大、盈利能力强、获取扶贫信息、有政府扶贫项目,合作社扶贫参与程度越高。

农民合作社; 产业扶贫; 就业扶贫; 精准扶贫; 可持续扶贫

一、农民合作社扶贫参与行为研究述评

党的十八大以来,党和政府将扶贫开发工作纳入“四个全面”战略布局,作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务,摆在更加突出的位置,大力实施精准扶贫,扶贫开发事业取得了显著成效。然而,经过多轮扶贫攻坚,目前的贫困人口大多分布在偏远山区、深山区和高寒山区等基础设施条件落后的农村地区,无论采取何种扶贫方式,难度都比以往增加,如何解决这部分人口的贫困问题,仍是一项艰巨的挑战。

作为国家级集中连片特困地区的江西罗霄山脉和赣南地区,近年来,依托当地的自然资源、气候条件优势培育特色农业产业,广泛带动贫困人口减贫增收。在此过程中,天然具有益贫性特征的农民合作社成为农村扶贫重点运用的方法之一[1]。合作社在从事作物生产的同时,能够通过提供生产资料、技术推广等直接带动贫困农户,增加经济收益。农民合作社的示范、带动作用,调动了贫困农户的积极性,促进了优势农产品产业化、规模化,解决了“谁来扶”、“怎么扶”的问题。因此,研究农民合作社扶贫参与行为及其背后的影响因素,对于更好地发挥农民合作社的扶贫带动作用,贯彻落实国家扶贫战略具有重要意义。

国内外学者对贫困治理领域进行了大量研究。在理论层面上,赵武,王姣玥[2]深入探讨了新常态下精准识别、精准帮扶、精准管理的包容性创新机制, 探索形成可持续的扶贫长效机制,以此在长期内提高贫困户收入,缩小贫富收入差距。张伟宾,汪三贵[4]、邓维杰[3]、徐旭初[5]分别通过聚焦扶贫难点、减贫政策与扶贫组织,发现由于政策制定缺少贫困群体的参与以及第三方监督,使得扶贫出现了排斥贫困户的情况,政府扶贫实际上尚未真正激发贫困农村的内在发展活力,在改善农业农村生产生活状况方面仍有较大局限性。针对这一问题,李国祥[6]论证了作为新型农业经营主体,农民合作经济组织能够以产业扶贫、资本扶贫、就业扶贫多种方式参与精准扶贫,创新扶贫开发方式,从而引领现代农业发展,成为精准扶贫的重要力量。赵晓峰,邢成举[7]在考察合作社与农户内在关系的基础上,以“整合国家财政扶贫资源与合作社进行对接,再吸纳贫困农户的自有资源,使贫困农户能够更好地参与合作组织”这一理论逻辑构建了农民合作社与精准扶贫的协同发展机制。合作社组织优势及其对农户生计影响的使得合作社能够降低贫困人口生计的不稳定性与脆弱性,提高贫困户整体素质[8-9]、就业水平[10],贫困农户由此获得市场准入的机会和优质服务[11]。然而也有学者研究发现合作社中人均资产高的社员收入增长更多,会导致合作社排斥贫困户社员[12],贫困户只能参与但没有话语权,不利于保护贫困户社员的利益[13-14]。在实证分析方面,胡联[15]运用DID模型分析农民专业合作社对贫困农户收入增长的影响,表明贫困地区农民专业合作社促进了农户收入增长且存在差异性,贫困户人均资产有影响促进作用。段鹏等[16]通过有序probit模型评价农业技术推广对减轻农村贫困状况的影响;罗连发等[17]基于主体建模方法模拟社会网络动态变化,发现不同社会网络结构会带来不同的扶贫政策质量,验证了技术扶贫政策瞄准有助于改善贫困人口的收入分配;韩国明等[18]则从技术扩散的视角,分析合作社如何与政府合作延伸扶贫技术推广体系,培养贫困户参与意识。总体而言,现有文献从扶贫政策、扶贫路径及贫困户收益等方面为本文提供了重要参考,但相关成果偏重于合作社扶贫方面的理论研究与实践应用,忽略了合作社作为经营主体,其自身行为的影响因素及其背后的原因,较少涉及系统分析合作社扶贫参与行为的实证研究,尤其是如何结合贫困地区农业扶贫产业的现状,并运用其调研数据展开的实证分析更是缺乏。

鉴于此,本文基于江西省罗霄山脉和赣南山区的井冈山、永新、吉安、会昌、瑞金五县市合作社扶贫的调研数据,在考虑样本选择性偏误问题的基础上,尝试运用Heckman两阶段模型分析合作社产业扶贫与就业扶贫参与行为的影响因素*合作社扶贫参与行为实际可分解为扶贫参与决策与扶贫参与程度两个行为决策过程的有机结合。其中扶贫参与决策是以合作社做出是否参与扶贫的决定来表示,扶贫参与程度以合作社从事生产的贫困户社员占全部从事生产社员的比重来表示,具体见实证方法。,以期为政府相关政策的制定提供决策参考。

二、农民合作社扶贫参与行为的形式与影响因素

(一)研究假设

通过借鉴已有文献关于合作社扶贫参与、带动社员增收的研究,依据实际调研情况,以产业扶贫与就业扶贫作为两种合作社参与扶贫的主要形式,并将农民合作社扶贫参与行为的影响因素归纳为带头人个人特征、合作社自身特征、外部环境特征三类。

带头人个人特征包括带头人年龄、文化程度、风险态度、政治资本四个变量。倪细云等[19]研究发现年龄越大,受教育程度越高有助于带头人战略能力的发挥,使其真正认识到扶贫对于合作社自身以及经济社会发展的重要性,更倾向于参与产业和就业扶贫。黄祖辉等[20]指出拥有政治资本使带头人在获取外部市场信息、利用资源方面更有优势,带头人风险态度越积极,承受入社贫困户从事生产带来的产量不确定风险的能力更高,从而提高扶贫参与的可能性。因此,本文假设合作社带头人年龄越大、文化程度越高、风险态度越积极、拥有政治资本,参与产业扶贫和就业扶贫的可能性越大,参与程度越高。

合作社自身特征包括成立年限、盈利能力、带动社员种植规模、劳动力是否充足、是否是示范社、内部制度是否健全与领办类型七个变量。一般来说,成立年限越长,由农户自发形成的合作社在当地具有一定知名度和影响力,愿意承担更多社会责任,而带动贫困户生产,提供就业岗位正是社会责任的体现,此类合作社参与扶贫的主动性和参与程度均显著提高。贫困户在文化程度和劳动能力方面均弱于普通农户,合作社选择带动贫困户发展生产,以及社内就业需要付出更多的培训和指导成本,不利于合作社利润水平提高,使得拥有较高盈利能力的合作社可能不愿意参与扶贫。苑鹏[21]认为合作社带动社员种植规模越大,会带来生产成本下降和销售价格提高,合作社在农产品供应链中的影响力上升,谈判力量增强,出现规模经济效应增强的趋势,合作社愿意继续吸收农户包括贫困户入社。对于劳动力不足的合作社,更倾向于吸收贫困户社内就业。王真[22]发现合作社拥有健全的内部制度,完善的合作社治理机制和监督机制,明确的盈余分配方式和决策方式,成为示范合作社等,都有利于促进社员增收,视为主动参与产业和就业扶贫。而农民自发组织的合作社一般较企业或政府领办的合作社更具益贫性,因此,本文假设成立年限、带动社员种植规模、内部制度健全、是示范社、农户领办对参与产业扶贫和就业扶贫有积极作用,合作社盈利能力越强,对于参与产业和就业扶贫有负向作用。而劳动力是否充足则对参与就业扶贫呈负向影响。

外部环境特征包括是否有政府扶贫项目、贷款可获性、扶贫信息可获性、与所在乡镇政府距离四个变量。王艺明,刘志红[23]研究表明政府扶贫项目有助于提高农民收入。合作社通过发展产业带动贫困户和在合作社内就业,能够获得项目资金支持,从而提高合作社参与扶贫的积极性。马丁丑等[24]认为对于参与扶贫的合作社,政府为了激励其行为,壮大其发展,会对合作社融资需求进行信贷支持,合作社资产总量由此显著提高,使其更倾向于参与扶贫且强化扶贫能力。汪三贵,郭子豪[25]指出扶贫信息对于精准识别至关重要,能够获取扶贫信息有助于合作社了解精准的贫困户信息与扶贫政策信息,方便参与并带动更多贫困户。而与所在乡镇政府的距离越远将导致合作社信息闭塞与扶贫认知不足,进而对其参与行为起到负面影响。因此,本文假设有政府扶贫开发项目、贷款可获性、扶贫信息精准对合作社产业扶贫和就业扶贫的参与决策和参与程度有正向影响。而距离所在乡镇政府越远,做出参与决策可能性越小,参与程度越低。

(二)实证方法

对于农民合作社、农产品生产与农户行为的研究表明,如只是以直接实施了某一行为的主体作为样本,很可能存在样本选择偏差问题[26-28]。就农民合作社参与扶贫行为而言,实地调研中观测合作社扶贫带动贫困户的数量,样本选择的均是合作社参与扶贫的信息,无法观察到决定不参与扶贫的合作社样本情况,即造成样本选择性偏误。为此,将农民合作社扶贫参与行为分解为两个行为决策过程:第一阶段是农民合作社做出是否参与扶贫的决策(即是否带动贫困户发展产业和在合作社就业);第二阶段是农民合作社决定参与扶贫的程度(即已参与扶贫的合作社中从事生产的贫困户社员占全部从事生产社员的比重)。由于决定是否参与扶贫的影响因素与参与扶贫程度的影响因素之间也可能存在系统相关性,样本选择性偏差的问题将可能得到有偏估计结果,因此采用Heckman两阶段模型可以很好地解决内生性和样本选择性偏误问题[29]。农民合作社扶贫参与行为研究分为如下两个阶段:

1.参与决策模型。运用Probit回归模型估计合作社扶贫参与决策,其估计方程表示为:

(1)

(2)

采用Probit回归模型计算出合作社扶贫参与决策方程(2)的概率,并计算样本选择校正因子以修正第二阶段参与程度的选择性偏误,即逆米尔斯比率(Inverse Mills ratio):

(3)

其中φ(.)是标准正态分布的密度函数,Φ(.)标准正态分布的累积分布函数,λi是逆米尔斯比率项,ρ为相关系数。

2.参与程度模型。由于扶贫参与决策是内生的,将Probit模型获得的概率值Yi作为工具变量加入到参与程度方程中,同时,将逆米尔斯比率λi也加入到参与程度方程中,采用Tobit模型进行估计。合作社扶贫参与程度估计方程表示为:

Pi=β0+β1Wi+β2Yi+β3λi+ξi

(4)

其中,E(ξi)=0,Pi在产业扶贫中以第i个合作社从事生产的贫困户社员占全部从事生产社员的比重来表示,在就业扶贫中以在合作社务工的贫困户占所有务工人员的比重来表示,Wi、Yi是自变量向量,β1、β2为自变量的回归系数,β2为逆米尔比率λi的待估系数,β0为常数项。

三、农民合作社扶贫参与行为的描述性统计分析

(一)变量选择

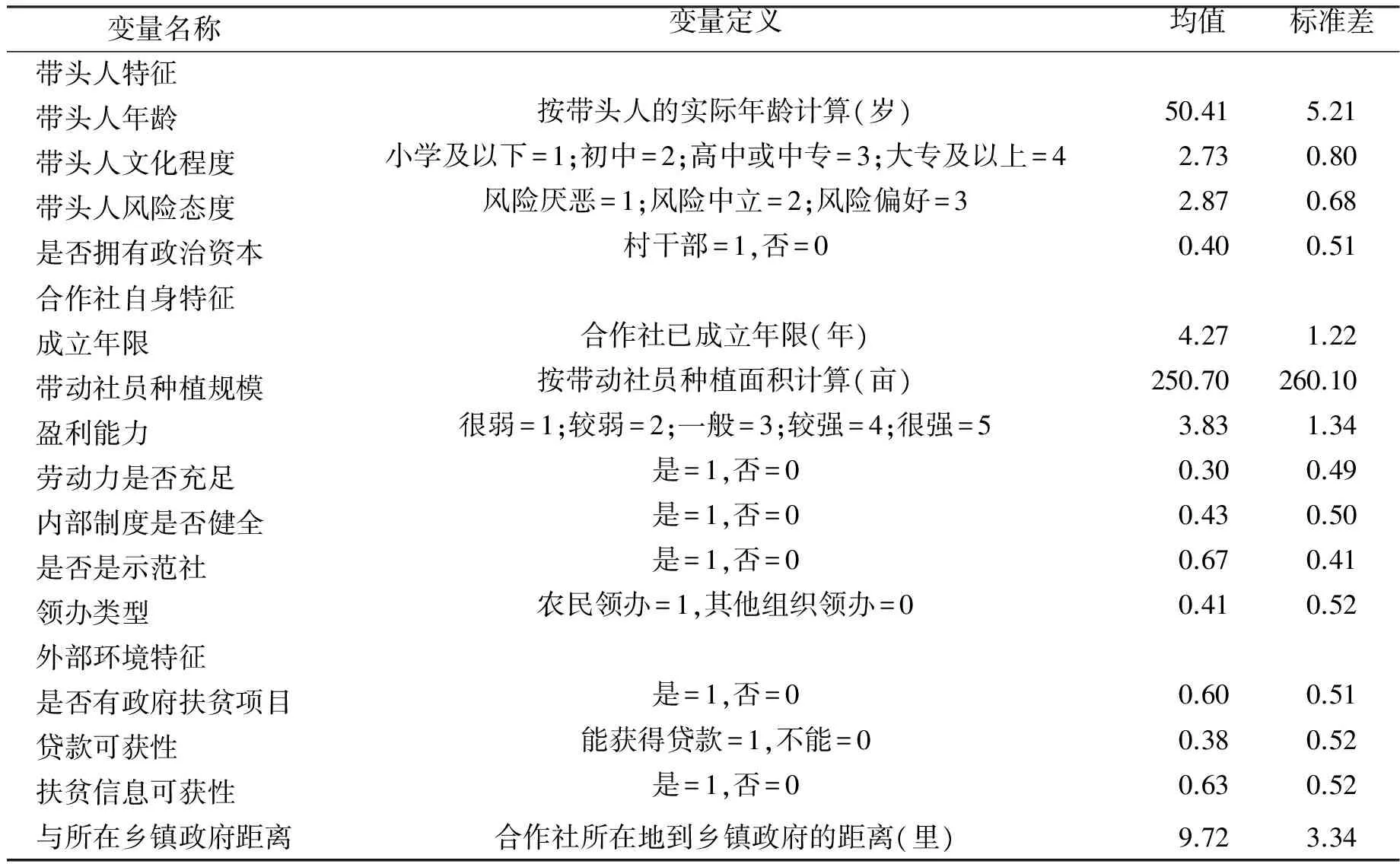

与Heckman模型的设定相对应,将合作社产业扶贫与就业扶贫的参与行为划分为参与决策和参与程度两个阶段,影响第二阶段参与程度的变量应是第一阶段参与决策的子集。影响产业扶贫参与决策的因素包括带头人年龄、文化程度、风险态度、政治资本等带头人个人特征;成立年限、盈利能力、带动社员种植规模、是否是示范社、内部制度是否健全与领办类型等合作社自身特征;是否有政府扶贫项目、贷款可获性、扶贫信息可获性、与所在乡镇政府的距离等外部环境特征。就业扶贫参与决策的影响因素包括带头人年龄、文化程度、风险态度、政治资本等带头人个人特征;成立年限、盈利能力、带动社员种植规模、是否是示范社、内部制度是否健全、劳动力是否充足与领办类型等合作社自身特征;是否有政府扶贫开发项目、贷款可获性、扶贫信息可获性、与所在乡镇政府的距离等外部环境特征。而产业和就业扶贫参与程度的影响因素中减少与所在乡镇政府距离这一个变量。具体变量的描述性统计见表1。

(二)数据说明

本文研究数据来源于江西省国际农发基金项目“扶贫价值链课题特别研究”专项调研,由安徽财经大学中国合作社研究院课题组2017年2月在井冈山市、永新县、吉安县,瑞金市,会昌县五个县市,每个县选取一个代表性扶贫农业产业,分别对应为茶叶、蔬菜、蜜柚、脐橙、油茶,通过对农民合作社座谈、走访、实地考察等形式开展合作社扶贫情况调研。考虑到资产收益扶贫主要针对纯低保户、五保户等大多无劳动能力的贫困户,合作社是否选择参与此类扶贫形式取决于政府的行政安排,不具备合作社自主参与的条件,因此将资产收益扶贫剔除,只选取产业扶贫、就业扶贫两种合作社扶贫形式作为本文研究对象。调查问卷的设计充分考虑了已有的合作社扶贫相关研究,并在正式调研之前在每个县随机选取2家合作社进行预调查以进一步完善问卷设计。安徽财经大学中国合作社研究院的老师和研究生负责问卷的发放与填写,问卷采取调研人员与合作社一对一访谈的形式,问卷内容涉及合作社带头人个人特征、合作社自身特征、外部环境特征等方面。最终回收问卷219份,其中井冈山39份,永新47份,吉安41份,瑞金49份,会昌43份。有效问卷216份,问卷有效率98.63%。

表1 变量描述性统计

四、农民合作社扶贫参与行为的实证结果分析

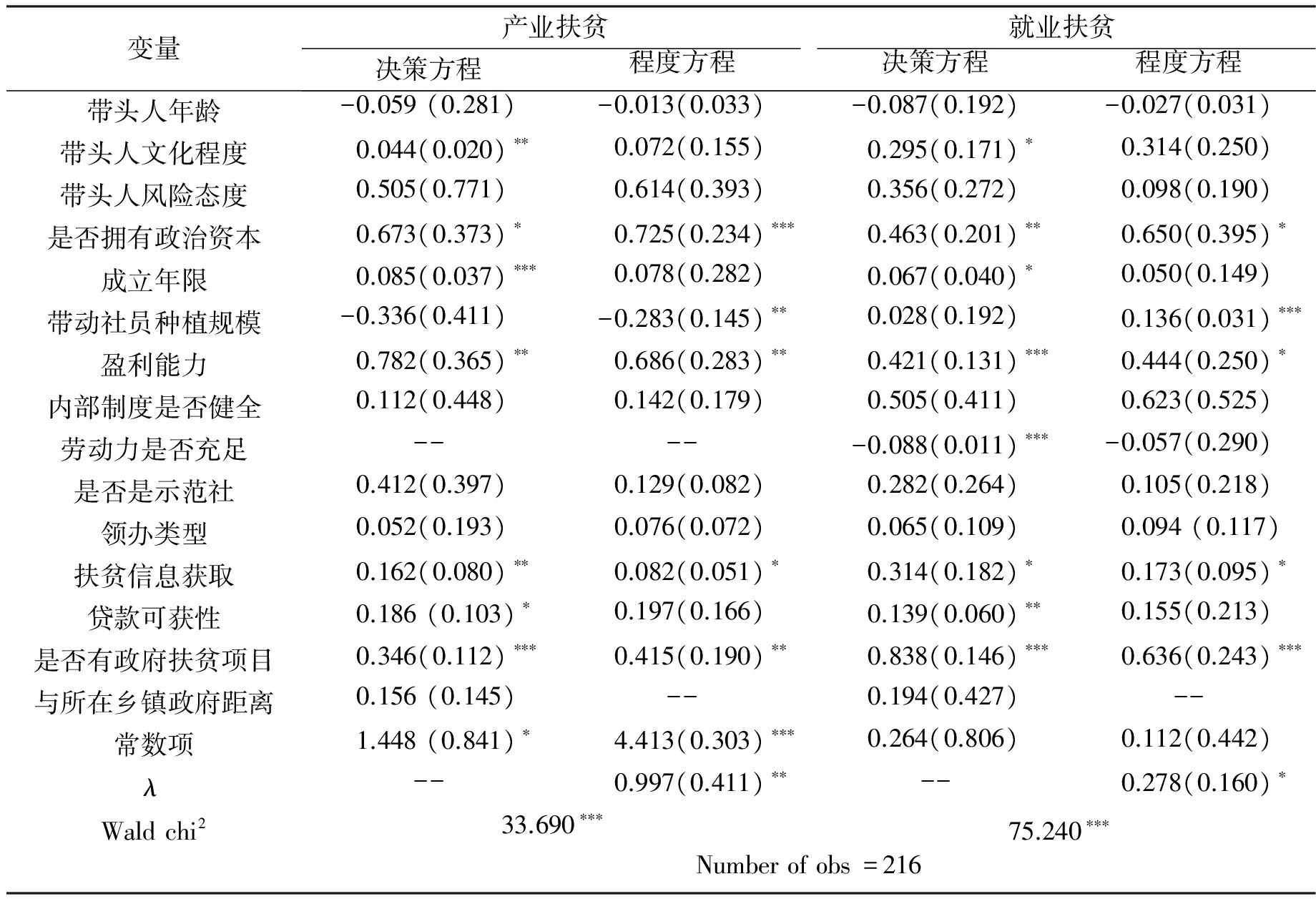

运用Heckman两阶段模型分别对产业扶贫和就业扶贫模型进行联合估计,产业扶贫和就业扶贫两个模型中Wald chi2test均通过1%的显著性检验,表明模型拟合效果较好,产业扶贫模型的λ值通过5%水平下的显著性检验,就业扶贫模型中λ在10%上显著,表明产业扶贫和就业扶贫模型中存在样本选择性偏误,因此采用Heckman两阶段模型分析是合适的,具体结果如表2所示。

1.带头人特征变量结果分析

带头人特征中,带头人文化程度对产业和就业扶贫参与决策通过显著性检验且系数为正,表明带头人文化程度越高,通过对政府扶贫相关政策文件学习,能够认识到合作社在扶贫中的重要性,更倾向于参与产业和就业扶贫。参与程度不显著,但系数为正一定程度说明带头人文化程度越高,有助于提高产业扶贫和就业扶贫的参与程度。

是否拥有政治资本对产业扶贫和就业扶贫的参与决策与参与程度均有显著正向影响,带头人担任村干部则其一般熟知当地基本情况且具有较普通农户更高的眼界与大局意识,文化程度相对较高,更倾向于做出参与扶贫的决策,这与带头人文化程度对扶贫参与决策正向作用的结论一致。同时,拥有政治资本的带头人在带动贫困户上可以发挥先锋模范作用,贫困户也由此信任他们,这有助于帮助贫困户发展生产和增加贫困户在合作社就业的机会,通过先动员思想较先进的贫困户参与,再吸引后进的贫困户参与,进一步增加扶持贫困户对象的数量,提高参与程度。

带头人风险态度在两个模型中均不显著,但系数为正一定程度说明带头人风险态度越积极,越能够吸收更多贫困户进入合作社和在合作社就业,这与实地调研情况相一致,合作社对于贫困户一般采取免费提供种苗,售后结算化肥费用等优惠方式,需要投入更多生产成本,就合作社自身生产发展而言,是具有一定风险,而带头人愿意为此承担风险无疑更有助于参与扶贫。带头人年龄在产业扶贫和就业扶贫模型中均没有通过显著性检验。

表2 Heckman两阶段模型估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上显著;括号内数据为标准差。

2.合作社自身特征变量结果分析

合作社自身特征中,成立年限在两个模型中的参与决策通过显著性检验且系数为正,但参与程度均不显著,表明存续时间越长的合作社,受到地缘因素影响越大,对当地农户拥有更加深厚的感情,带动周围贫困农户增收与增加就业的使命感更强,进而使其更倾向与参与产业和就业扶贫,做出扶贫参与决策。

盈利能力在两个模型中的参与决策与参与程度均通过显著性检验且系数均为正,与假设不一致。这可能是由于在当地拥有较高盈利能力的合作社,一般都会受到政府政策支持和社会高度关注,高度的社会责任感使合作社更倾向于做出扶贫参与决策。而面对扶贫这一重大战略部署,也要求此类获得更多资源的合作社不仅关注社员经济利益,更要关心所在地区的发展,逐步带动越来越多贫困户脱贫正是这一要求的体现。因此,盈利能力高的合作社不但倾向于参与产业扶贫和就业扶贫,而且倾向于带动更多贫困种植户发展产业和合作社就业,提高扶贫参与程度。

带动社员种植规模在对产业和就业扶贫参与程度均通过显著性检验,但产业扶贫模型系数为负,与预期不一致。这可能由于目前合作社带动能力有限所致。我国合作社一般带动的社员数量仅为四十多户,带动社员种植规模越大,管理成本越高,在合作社市场能力无法有效提升的情况下,合作社更倾向选择少吸收贫困户。与此相反,合作社带动社员种植的规模越大,需要更多劳动力进行生产,使其倾向于选择贫困户务工,而且带动规模越大的合作社会吸收更多贫困户。带动社员种植规模对产业和就业扶贫参与决策均没有通过显著性检验,可能是由于近年来国家大力推行精准扶贫,提倡各类社会经济主体积极参与,使得其规模大小与是否参与产业和就业扶贫决策无显著关系,因而带动社员种植规模对参与产业和就业扶贫不显著。

劳动力是否充足对就业扶贫的参与决策通过显著性检验且系数为负,参与程度没有通过显著性检验,表明劳动力越充足的合作社主观上不愿意再招聘包括贫困户在内的务工人员。这与合作社带动社员规模和就业扶贫参与决策正相关的结论相互验证。

是否是示范社、内部制度是否健全、领办类型在两个模型的参与决策方程中均没有通过显著性检验,但其系数为正一定程度说明越是优于普通合作社的示范社、越是拥有健全的内部制度的合作社,农民自发组成的合作社越倾向于参与当地的产业和就业扶贫。

3.外部环境特征变量结果分析

外部环境特征中,扶贫信息获取在两个模型中的参与决策和参与程度都有显著正向影响,表明通过提高扶贫政策信息和贫困户信息的供给,能够加强合作社对扶贫的了解,有助于合作社做出参与扶贫决策,精确瞄准贫困户,这也与精准扶贫的核心要义相契合。贫困地区通过建档立卡对贫困户进行精准识别,了解贫困状况,分析致贫原因,使得合作社摸清了帮扶需求,明确帮扶产业,落实帮扶措施,不仅引导了合作社扶贫资源的优化配置,实现扶贫精准到户,而且有助于合作社带动更多的贫困户,既提升了扶贫的参与程度,也为其持续性奠定坚实基础。

贷款可获性对参与决策有显著正向影响,参与程度没有显著影响,这表明获得贷款和未获得贷款合作社在产业和就业扶贫参与程度上不存在显著差异,差异仅体现在参与决策上。合作社扶贫工作需要资金的支持来实现,自有资金难以支撑自身运作需求、又不能获得外部贷款,则可能放弃参与扶贫。获得贷款支持使其自身得到发展,做出参与扶贫决策的可能性更大。调研显示当地合作社普遍缺少资金且规模较小,难以获得满足需求的贷款支持是扶贫参与程度普遍较低的主要原因,使得带动贫困户能力有限,因而扶贫参与程度不显著。对此当地已改进多种融资方式,逐步加大信贷支持合作社精准扶贫力度,如“财政惠农信贷通”,“产业扶贫信贷通”等,按比例放大授信额度,限定合作社每带动一户贫困户的最高贷款额度,贷款通过邮政、农商行、农业银行等金融机构发放,贷款利率执行基准利率,同时按一定利率对贫困户进行补贴,因而能获得贷款的合作社更倾向于参与产业扶贫和就业扶贫。

是否有政府扶贫开发项目对产业、就业扶贫的参与决策和程度均有显著影响。合作社通过财政补助资金、国际农发基金产业扶贫资金、世界银行扶贫资金等多方援助参与扶贫开发项目带动贫困户发展产业和在合作社就业,可以获得政策优惠及项目资金支持,这些资金一部分以低息贷款的形式进入合作社扶贫领域,一定程度上验证了信贷支持对于合作社扶贫参与具有显著正向作用的结论。同时随着特色农业产业的快速发展,能够带动的贫困户数量越来越多,获得的扶持力度随之增大,这有助于参与程度的提高。

与所在乡镇政府的距离在两个模型中均不显著,可能与现有村镇道路较为便利,合作社扶贫参与行为较少受制于交通条件有关。

五、农民合作社扶贫参与的可持续性

本文运用Heckman两阶段模型与江西省贫困地区的实地调研数据,分析了农民合作社产业扶贫和就业扶贫的参与行为,得出以下研究结论:第一,农民合作社扶贫参与行为应分为参与决策和参与程度两步来进行,运用Heckman两阶段模型能够解决样本选择性偏误与内生性问题。第二,在产业扶贫参与行为中,拥有政治资本、盈利能力越高、能够获取扶贫信息、有政府扶贫开发项目有助于合作社做出扶贫参与决定和提高参与程度,带头人文化程度越高、成立年限越长、能够获得贷款对参与决策有积极作用,带动社员种植规模对参与程度呈负向影响。第三,在就业扶贫参与行为中,带头人文化程度高、拥有政治资本、成立年限长、盈利能力高、能够获取扶贫信息和贷款、有政府扶贫开发项目促进合作社决定参与扶贫,劳动力充足的合作社不利于其做出参与决策;拥有政治资本、带动社员种植规模越大、盈利能力高、能够获取扶贫信息、有政府扶贫开发项目,其参与程度越高。

根据上述结论,政府在促进合作社做出扶贫参与决策和提高参与程度上应有所区别,一是对促进合作社扶贫参与决策,扩大参与的广度而言,应定期组织合作社带头人培训,提升合作社带头人文化程度和经营管理水平,通过扩大宣传、示范带动、扶贫信息平台建设等方式提高合作社对扶贫的认知,并通过一体化经营、互联网营销等创新合作社运作模式,不断提升其盈利水平,使更多的合作社积极参与到扶贫中来。二是从提高合作社扶贫参与程度,强化参与的深度来看,加大对其扶持力度,从补贴、税收与融资方面给予合作社政策支持,通过向合作社提供贷款,鼓励合作社积极参与扶贫开发项目等措施解决合作社融资发展问题,从而以壮大合作社带动更多贫困户脱贫。三是充分考虑合作社扶贫的可持续性,在提升合作社带动贫困户数量的同时注重扶贫的质量。

[1]ADEBAYO S T, CHINEDUM O H, DABO C S,ET AL. Cooperative association as a tool for rural development and poverty reduction in Rwanda: A study of Abahuzamugambi Ba Kawa in Maraba sector [J]. Educational Research, 2010, 1(11): 600-608.

[2]赵武,王姣玥.新常态下“精准扶贫”的包容性创新机制研究[J].中国人口·资源与环境,2015(11):170-173.

[3]邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济,2014(6):78-81.

[4]张伟宾,汪三贵.扶贫政策、收入分配与中国农村减贫[J].农业经济问题,2013(2):66-75,111.

[5]徐旭初.在脱贫攻坚中发挥农民合作社的内源作用[J].中国农民专业合作社,2016(2):44.

[6]李国祥.农民合作经济组织应成为精准扶贫的重要力量[J].中国合作经济,2016(4):8-12.

[7]赵晓峰,邢成举.农民合作社与精准扶贫协同发展机制构建:理论逻辑与实践路径[J].农业经济问题, 2016(4):23-29.

[8]GETNET K, ANULLO T. Agricultural cooperatives and rural livelihoods: evidence from Ethiopia [J]. Annals of Public & Cooperative Economics, 2012, 83(2): 181-198.

[9]BIRCHALL J. Rediscovering the cooperative advantage: poverty reduction through self-help[R]. International Labor Organization, 2003.

[10]WANYAMA FO, DEVELTERE P, POLLET I. Encountering the evidence: co-operatives and poverty reduction in Africa [J]. Journal of Co-operative Studies, 2008, 41(3): 16-27.

[11]徐旭初,吴彬.减贫视域中农村合作组织发展的益贫价值[J].农业经济与管理,2012(5):18-24.

[12]邓衡山,王文烂.合作社的本质规定与现实检视——中国到底有没有真正的农民合作社?[J].中国农村经济,2014(7):15-26.

[13]RUBEN R, HERAS J. Social capital, governance and performance of ethiopian coffee cooperatives[J]. Annals of Public and Cooperative Economics, 2012, 83(4): 463-484.

[14]吴彬,徐旭初.农民专业合作社的益贫性及其机制[J].农村经济,2009(3):115-117.

[15]胡联.贫困地区农民专业合作社与农户收入增长——基于双重差分法的实证分析[J].财经科学, 2014(12):117-126.

[16]段鹏,张晓峒,张静.论我国农村贫困的决定因素——基于村民行为选择视角的实证分析[J].财经研究, 2009,35(10):105-115.

[17]罗连发,叶初升.社会资本、技术采用与扶贫政策质量——基于计算经济学的仿真分析[J].财经科学,2015(2):100-110.

[18]韩国明,安杨芳.贫困地区农民专业合作社参与农业技术推广分析——基于农业技术扩散理论的视角[J].开发研究,2010(2):37-40.

[19]倪细云,王礼力,刘婧.农民专业合作社理事长能力测度与培育——基于运城市100家合作社的实证研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012(5):26-31,37.

[20]黄祖辉,扶玉枝,徐旭初.农民专业合作社的效率及其影响因素分析[J].中国农村经济,2011(7):4-13.

[21]苑鹏.中国特色的农民合作社制度的变异现象研究[J].中国农村观察,2013(3):40-46,91-92.

[22]王真.合作社治理机制对社员增收效果的影响分析[J].中国农村经济,2016(6):39-50.

[23]王艺明,刘志红.大型公共支出项目的政策效果评估——以“八七扶贫攻坚计划”为例[J].财贸经济,2016(1):33-47.

[24]马丁丑,刘发跃,杨林娟,等.欠发达地区农民专业合作社信贷融资与成长发育的实证分析——基于对甘肃省示范性农民专业合作社的调查[J].中国农村经济,2011(7):34-41.

[25]汪三贵,郭子豪.论中国的精准扶贫[J].贵州社会科学,2015(5):147-150.

[26]郭锦墉,徐磊.农民合作社“农超对接”参与意愿和参与程度的影响因素分析——基于江西省的抽样调查[J].北京工商大学学报(社会科学版),2016(11):17-25,82.

[27]周洁红,幸家刚,虞轶俊. 农产品生产主体质量安全多重认证行为研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2015(3):55-67.

[28]张怡.农户花生生产行为分析——基于河南、山东两省44县(市)731份农户调查数据[J].农业技术经济,2015(3):91-98.

[29]Heckman J. Sample selection bias as a specification error [J]. Econometrica, 1979, 47(1): 153-162.

Research on the Participation Behavior of Farmer Cooperative Poverty Alleviation

LI Xiang

(CooperativeEconomicsResearchCenter,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,Bengbu233030,China)

Participation behavior of farmer cooperatives in poverty alleviation is divided into two steps: participation decision and degree of participation. In the behavior of industrial poverty alleviation, political capitals, higher profitability, access to information and government projects will help cooperatives decide to participate and increase degree of participation; leaders with higher education, life-span, ability to obtain loans have positive effects on decision-making, the larger members planting scales, the lower the degree of participation. In the behavior of employment poverty alleviation, leaders with higher education, political capitals, life-span, higher profitability, access to information and loans, participation in government poverty alleviation projects are easier to make cooperatives participate in decision-making, abundant labors are not conducive to make decisions; political capitals, larger members planting scales, higher profitability, access to information and government poverty alleviation projects, the degree of participation is higher.

farmer cooperatives; industry poverty alleviation; employment poverty alleviation; precision poverty alleviation; sustainable poverty alleviation

2017-05-10

10.7671/j.issn.1672-0202.2017.06.006

国家社会科学基金项目(14BJY220);教育部人文社科青年基金项目(13YJC790080);国际农发基金招标项目(JXNFXM001);安徽省哲学社科规划项目(AHSKY2017D03)

李 想(1978—),男,安徽合肥人,安徽财经大学合作经济研究中心副研究员,主要研究方向为合作经济组织与制度。E-mail:lx200317005@163.com

F306.4; F323.8

A

1672-0202(2017)06-0050-09