湖南省基层卫生公益性动态评价及政策建议

2017-11-07周良荣

杜 颖,张 谧*,周良荣,李 玲

(湖南中医药大学管理与信息工程学院,湖南 长沙 410208)

张树峰 1,杨振宇 2,李静华 1,王春旺 2,赵印涛 1

(1.承德医学院,河北 承德 067000;2.全国卫生产业企业管理协会治未病分会,北京102400)

许 明 1,张 泓 1,2*,谭 洁 2,祁 芳 1,邓石峰 2,艾 坤 2,曾序求 2,易细芹 2,周予婧 2,李跃兵 2

(1.湖南中医药大学 运动康复教研室,湖南 长沙 410208;2.湖南中医药大学 康复医学教研室,湖南 长沙 410208)

湖南省基层卫生公益性动态评价及政策建议

杜 颖,张 谧*,周良荣,李 玲

(湖南中医药大学管理与信息工程学院,湖南 长沙 410208)

回归公益性是新医改的重要政策导向,基层医疗卫生公益性水平的高低,直接关系到广大城乡居民的切身利益。利用最新公益指数计算方法,通过对相关数据的采集、处理与分析,发现在2009~2014年湖南省基层卫生公益性水平总体呈上升趋势,但2012年以后公益性改善不显著。文章最后提出了正确认识公益性、加大对贫困地区基层医疗卫生事业的投入、充分利用社会资本办医等政策建议。

公益性;基层卫生;公益指数;社会资本

1 医疗卫生公益性相关政策回顾与评价

1997年,《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中指出,我国卫生事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业,明确了政府在提供公共卫生和基本医疗方面的筹资和管理责任。2000年,《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》中明确提出,卫生行政部门不仅要考虑医疗机构的利益,更代表了国家和人民的利益,应当宏观规划卫生事业的发展。

医疗救助制度是医疗卫生事业公益性的重要体现。2003年,《农村医疗救助制度实施意见》出台;2005年,《关于建立城市医疗救助制度试点工作意见》出台,城市医疗救助制度正式启动。城市低保受益人自动成为医疗救助的受益人,某些地方家庭人均收入高于低保线的低收入户也有资格成为医疗救助的受益者[1]。

2009年3月17日,中共中央、国务院向社会公布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》(以下简称《意见》),《意见》在深化医药卫生体制改革的基本原则中指出,从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则,把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供,着力解决群众反映强烈的突出问题,努力实现全体人民病有所医。2015年3月,《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》正式出台,进一步明确了坚持政府主导与市场机制相结合,切实落实政府在制度、规划、筹资、服务、监管等方面的责任,维护公共医疗卫生的公益性。2015年4月,《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》出台。意见指出,要坚持公立医院公益性的基本定位,将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。

回顾医疗卫生公益性相关政策的制定和出台,其中既有纲领性文件,又不乏实施办法,为医改回归公益性提供了政策指导和法律保障。政府一贯强调卫生事业的公益性,导向非常明确,但对卫生事业的构成要素——各级各类医疗卫生机构缺乏明确的、可操作的改革办法。如,公立医院要确保公益性,那么相应的补偿、监管和激励机制如何设计实现?此外,究竟何为公益性,如何测量,并没有一个公认的标准。公立医院改革是当前医改的重点和难点,确保其公益性的回归是另外一个重要的研究领域,本文中暂不涉及。下文将主要探讨公益性的内涵、测量方法及其在基层卫生中的具体应用。

2 公益性界定与测量方法

2.1 何为公益性

不同学科对于公益性的解读不尽相同。政治学中,公益性主要指多数人利益;社会学中,公益性指共同利益和大众福利;经济学中,公益性意味着社会总效用最大化。对医疗卫生事业而言,《意见》将医疗卫生产品的公益性目标确定为:建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化[2]。但究竟什么是公益性,无论从各类正式文件,还是从专业学术文献中,都无法找到确切答案。

吴敬琏在2011年11月提交给国务院医改专家咨询委员会的研究报告中指出,医疗卫生公益性的内涵包括非营利性和以促进公众福利为宗旨[3]。沈晓[4]认为,医疗卫生产品公益性应体现为,消费者免费或以低于市场价格享受医疗卫生产品和服务。周绿林等[5]也认为,卫生服务的公益性应体现在,人们消费医疗产品时支付的既不是市场价格也不是生产总成本,否则就与消费盈利性产品无异。在医疗卫生领域,公益性具体体现在公共利益的公平性和利益增长的效率性。曹永福[6]指出,公立并不等同于公益,私立机构也可以具有公益性,同时认为,在当前的医疗卫生体制下,公立医院虽然不以营利为目的,但需要自我生存和发展,有创收动机,因此不是公益机构,也难以回归公益性。

可以认为,公益性应与公共福利、公共利益、公平性相关,在医疗卫生领域,对公益性的评价还应考虑到医疗服务价格水平、医疗服务质量、医疗服务可及性、患者满意度等重要因素。

2.2 公益性测量方法

赵明、马进[7]筛选出的公立医院公益性指标包括医疗服务的数量、质量、效率、次均费用、患者满意度五方面;郑大喜[8]提出的公益性指标与赵明等几乎一致;董云萍[9]运用TOPSIS法筛选出了公立医院公益性评价七大指标,包括经济运行、医疗服务数量、治疗质量、次均费用、慈善服务、政策任务、社会效益及社会满意度;郑瑞呢等[10]综合采用层次分析法和专家咨询法,确定了公平性、效率性和社会效益三大指标来评价公立医院公益性;熊季霞等[11]采用专家咨询法和数理统计方法,建立了基于公益性的公立医院综合绩效评价指标体系,并进行了可靠性检验。詹鸣等[12]提出了建立医院公益指数的构想,其中医疗服务评价采用诊断三日内确定率、治愈好转率、门诊医生年均诊疗人次、住院医生年均完成住院日四个指标,医疗费用评价采用药品费用占医疗费用的比重、门诊次均费用、住院次均费用三个指标,患者评价采用门诊患者满意度、住院患者满意度两个指标,社会公益评价采用公益费用占净收入的比例一个指标。

本研究认为,公立医院公益性评价固然重要,区域卫生公益性水平也是衡量医改成效的重要指标,理应得到同等关注。区域卫生公益性的测量方法,可以借鉴公立医院公益性评价,但需要在其基础上进行适当调整,如医院公益费用支出是个体指标,在区域卫生公益性评价时可以考虑替换为公共卫生人员数或公共卫生经费支出等可获得的总体指标,同样可以在一定程度上反映区域卫生公益性水平。

3 湖南省基层卫生公益性现状

3.1 湖南省基层卫生公益性动态评价

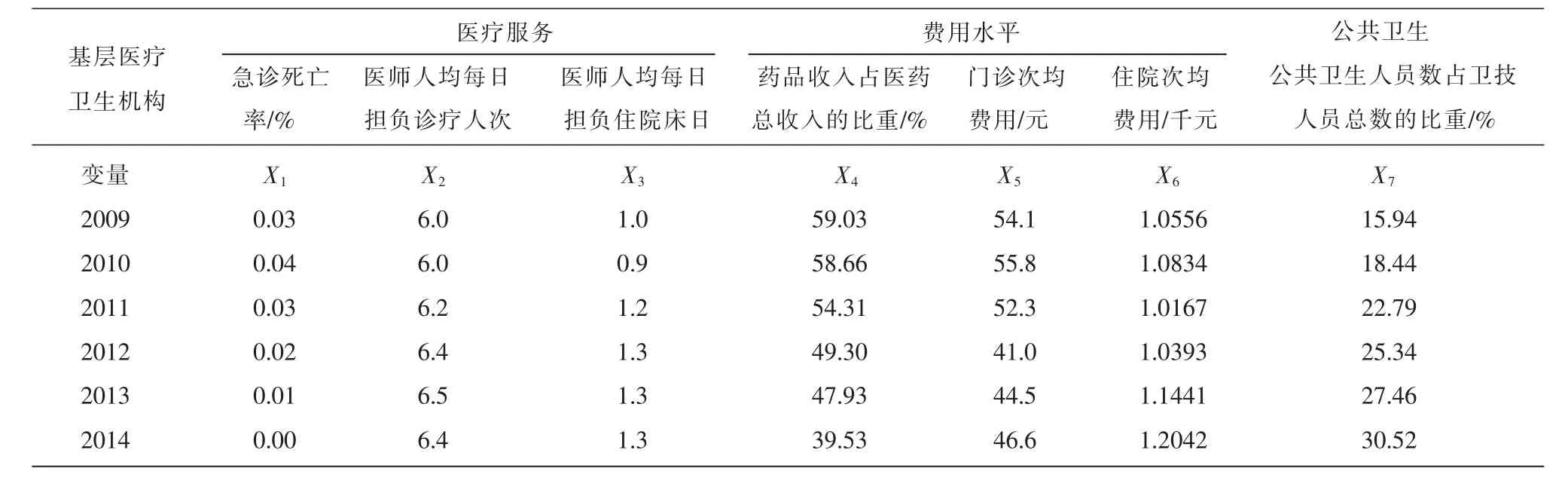

以湖南省基层医疗卫生机构为研究对象,测量新医改以来公益性表现及变化趋势。根据詹鸣[12]提出的医院公益指数设想,综合考虑数据的可获得性,拟选择急诊死亡率X1、医师人均每日担负诊疗人次X2、医师人均每日担负住院床日X3三个指标来评价基层医疗卫生机构医疗服务;选择药品收入占医药总收入的比重X4、门诊次均费用X5、住院次均费用X6三个指标来评价基层医疗卫生机构医疗费用水平;选择公共卫生人员数比重X7来评价基层医疗卫生机构对公共卫生工作的重视程度。各指标的权重系数依据专家咨询法确定,评价结果见表1。

表1 湖南省基层医疗卫生机构公益指数计算相关指标动态变化情况

门诊患者满意度和住院患者满意度本应作为衡量基层卫生公益性的重要指标,但由于我省不同地区患者、城乡患者对就诊服务总体满意度评价无差异或差异无统计学意义[13],且近年来变化不明显,因此在本分析中暂不涉及该指标。

急诊死亡率X1″、药品收入占医药总收入的比重X″4、门诊次均费用 X″5、住院次均费用 X″6是低优指标,根据统计分析惯例,运用差值法将X″1和X″4转化为高优指标,运用倒数法将X″5和X″6转化为高优指标,将所有数据进行同趋化处理(结果见表2)。接下来,为了便于将不同单位和量级的指标进行比较和加权,需要将数据进行无量纲化处理。采用Decimal scaling小数定标标准化法,通过移动数据的小数点位置来进行标准化其中,j是满足条件的最小整数(处理结果见表3)。

表2 公益指数计算相关指标同趋化处理结果

3.2 基层卫生公益性现状剖析

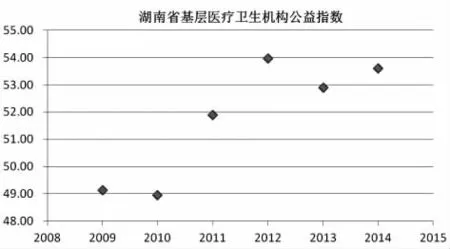

利用上述分析结果绘制湖南省基层医疗卫生机构公益指数走势图(见图1),总体来看,2009年新医改方案实施以来,我省基层医疗卫生机构公益指数呈明显的上升走势,尤其是2011年以后比2010年以前有显著提高,这与上世纪90年代以来,尤其是新医改以来,国家和地方医疗卫生政策一直坚持公益性原则分不开。但由于医师人均每日担负诊疗人次水平较低、药品收入占医药总收入的比重较高、公共卫生人员数占卫技人员总数的比重较低,2009年和2010年湖南省基层医疗卫生机构公益指数水平较低。2011年,我省基层医疗卫生机构公益性水平大幅上涨,可能归因于医改政策实施及大规模财政投入的滞后效应。同时应该看到,政府大力投入并倡导医疗卫生事业回归公益性,效果却是有限的,以湖南省为例,新医改以来基层医疗卫生机构公益性水平在2012~2014年间几乎没有增长,在2013年甚至有回落。2013年和2014年,住院次均费用水平居高不下是影响基层医疗卫生机构公益性的重要因素。

表3 公益指数计算相关指标无量纲化处理及结果基层医疗卫生机构原始指标

图1 湖南省基层医疗卫生机构公益指数走势

基层卫生公益性水平的改善并不显著,原因是多方面的。首先,长期以来我国公共政策以“效率优先、兼顾公平”为基本价值导向,而在医疗卫生领域,效率优先常被误解为利润至上,因此基层医疗卫生机构习惯于通过开展各类有偿服务实现创收[14],这在短时间内难以根本性地改变。其次,医疗卫生公益性的实现需要各级政府稳定、持续的财政投入,而我国长期以来的城乡二元结构导致资源配置不均衡,相当一部分地区基层医疗卫生机构面临财政投入不足,这必然在一定程度上影响公益性的实现或改善。

4 基层卫生公益性实现途径

4.1 正确认识公益性及其与其他方面利益的关系

新医改以来,湖南省基层医疗卫生机构公益性水平提升并不明显,首先应该考虑理念和思路是否正确。基层医改始终应坚持全面统筹规划,整体协调发展原则。公益性并不意味着把社会效益放在发展的首位,而忽略甚至排斥其他方面利益。当社会讨论医疗服务定价问题时,主张公益性回归、缓解看病贵问题并非意味着医疗服务价格只能降不能升。在实际调研中发现,我省许多地方医疗和护理服务定价几十年不变,严重脱离经济社会发展实际,医护人员的劳动价值无法得到体现。这也是导致医生诱导需求、寻求创收机会的重要原因,反而会加剧看病贵,有损于公益性的实现。因此,医疗服务定价科学机制的形成是当务之急,价格升降均可,关键在于合理。理清思路,将有助于我省基层卫生公益性稳步持续提升。

4.2 各级政府加大对贫困地区基层医疗卫生事业的投入

放眼全国,卫生资源的配置普遍存在城乡不均衡现象,尤其是在老少边穷地区,缺医少药时有发生,湖南也是如此。公益性的首要体现,应当是公平,因此确保人人享有基本医疗卫生保健服务是基层卫生公益性建设的根本。在这个基础上,逐渐解决基层医疗技术问题、人才问题、服务体系建设问题等。城市社区卫生服务机构和乡镇卫生院、村卫生室同属基层医疗卫生机构,相对来说,后者需要引起更广泛的关注[15]。按照经济学中的边际效用递减规律,对贫困地区基层医疗卫生事业的投入能够带来更显著的社会效益,从而更好地提升卫生公益性水平。

4.3 充分利用社会资本办医弥补基层医疗卫生资源不足

公益性与社会效益、社会公平、公共利益相关,但与投入主体没有必然联系。公立医疗机构不一定具有良好的公益性,民营、股份制或外资医疗机构也可以具备公益性。城乡居民医疗服务可及性是衡量基层卫生公益性的重要指标[16],为了提高医疗服务可及性,促进湖南省基层医疗卫生公益性水平提高,可以鼓励社会资本办医,当社会资本渗透到基层医疗卫生机构,经过合理引导和规范,完全可以起到弥补基层卫生资源不足的重要作用[17],将有利于缓解各级财政压力,更好地服务于城乡居民,从而促进基层卫生公益性水平的提高。

[1]朱胜进.关于城市贫困人口医疗救助的思考[J].中华医院管理杂志,2005,21(7):479-481.

[2]中共中央国务院.关于深化医药卫生体制改革的意见[N].人民日报,2009-04-07(001).

[3]吴敬琏.公立医院公益性问题研究[J].经济社会体制比较,2012(4):13-20.

[4]沈 晓,梁倩君,颜佑琴.坚持公共医疗卫生公益性的若干误区[J].中国卫生经济,2010,29(9):7-9.

[5]周绿林,郑瑞呢,王 森.卫生服务公益性的几个理论问题阐释[J].医学与哲学(人文社会医学版),2011(10):9-11.

[6]曹永福,陈晓阳.公立医院回归公益性的体制难题及政策建议[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2011,32(1):152-156.

[7]赵 明,马 进.公立医院公益性测度与影响因素研究[J].上海交通大学学报(医学版),2009,29(6):737-740.

[8]郑大喜.公立医院公益性测量与评价体系研究[J].中国卫生质量管理,2010,17(5):101-104.

[9]董云萍.公立医院公益性评价及其运行机制研究[D].武汉:华中科技大学,2010:5.

[10]郑瑞呢,周绿林,王 森.公立医院公益性评价体系研究[J].中国卫生经济,2011,30(11):8-10.

[11]熊季霞,张志强.基于公益性的公立医院综合绩效评价指标体系构建[J].广西社会科学,2014,(6):165-170.

[12]詹 鸣,程湘晖,尹逊强.打造医院公益性定量分析的实用工具.公立医院公益性国际研讨会,长沙,2015.

[13]湖南省卫生宣传教育信息中心,中南大学公共卫生学院.湖南省卫生服务总调查研究——2013年家庭健康询问调查分析报告[M].湖南科学技术出版社,2015:5.

[14]邵德兴.医疗卫生公益性嬗变析论——以改革开放以来农村基层医疗卫生政策变迁为例[J].浙江社会科学,2015(8):69-75.

[15]刘炫麟,徐张子航,鄢 灵.农村卫生室性质界定问题研究[J].中国初级卫生保健,2014,28(11):4-6.

[16]顾 昕.建立新机制:去行政化与县医院的改革.学海,2012(1):68-75.

[17]宁德斌,杜 颖.医疗卫生服务竞争性供给与中国医改[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2014,38(4):144-150.

Dynamic Evaluation and Policy Suggestions on Hunan Primary Medical Care's Public Welfare

DU Ying,ZHANG Mi*,ZHOU Liangrong,LI Ling

(Management and Information Engineering School,Hunan University of Chinese Medicine,Changsha,Hunan 410208,China)

To return public welfare is an important policy orientation for new healthcare reform.The level of primary medical care's public welfare has the direct bearing on vital interests of urban and rural residents.There was on the rise in Hunan primary health care's public welfare from 2009to 2014through the related data analysis by the latest methods of public welfare index calculation.But from 2012,the improvement of public welfare was not obvious.Finally,the paper put forward some policy suggestions including understanding public welfare accurately,increasing input on primary medical care of poverty-stricken area,taking full advantage of social capital and so on.

public welfare;primary medical care;public welfare index;social capital

Opinions on Accelerating the Construction of Preventive Treatment for Diseases in Traditional Chinese Medicine Subject System

ZHANG Shufeng1,YANG Zhenyu2,LI Jinghua1,WANG Chunwang2,ZHAO Yintao1

(1.Chengde Medical Colledge,Chengde,Hebei 067000,China;2.Preventive Treatment for Diseases in TCM Branch of National Health Industry Enterprise Management Association,Beijing 102400,China)

Application and Research of the Rehabilitation of Traditional Chinese Medicine Based on Modern Rehabilitation Medicine Theory System

XU Ming1,ZHANG Hong1,2*,TAN Jie2,QI Fang1,DENG Shifeng2,AI Kui2,ZENG Xuqiu2,YI Xiqin2,ZHOU Yujing2,LI Yuebing2

(1.Department of Exercise Rehabilitation Teaching&Research,2.Department of Rehabilitation Medicine,Hunan University of Chinese Medicine,Changsha,Hunan 410208,China)

本文引用:杜 颖,张 谧,周良荣,李 玲.湖南省基层卫生公益性动态评价及政策建议[J].湖南中医药大学学报,2017,37(10):1152-1156.

R211

A

10.3969/j.issn.1674-070X.2017.010.027

2016-02-25

湖南省情与决策咨询研究课题(2015ZZ146);湖南省科技厅软科学面上项目(2015ZK3036);湖南中医药管理局课题(201566)。

杜 颖,女,博士,研究方向:管理学。

* 张 谧,女,硕士,讲师,E-mail:13176353@qq.com。

(本文编辑 李 杰)

·医学教育·

关于加快中医治未病学科体系建设的意见

张树峰1,杨振宇2,李静华1,王春旺2,赵印涛1

(1.承德医学院,河北 承德 067000;2.全国卫生产业企业管理协会治未病分会,北京102400)

本文引用:张树峰,杨振宇,李静华,王春旺,赵印涛.关于加快中医治未病学科体系建设的意见[J].湖南中医药大学学报,2017,37(10):1157-1160.

〔摘要〕近十年来,中医治未病工程受到了政府和社会的广泛关注,并取得了明显成效。但是,中医治未病能否成为一门独具特色的学科,却成为学术界讨论的重点课题之一。本文旨在探讨如何构建中医治未病学科体系,并分析论证中医治未病学科体系建设的必要性、可行性以及中医治未病学科建设的具体内容。对中医治未病学科化核心的基础理论性问题(学术内涵、学术范式)进行回顾与梳理,通过分析、归纳等方法,论证其在学科建设中面临的问题,并从学科定位、科技创新、人才培养、临床实践以及学术交流平台构建等方面进行探索,为治未病学科体系的建立和发展提供思路和建议。

〔关键词〕中医治未病;学科体系建设;学科定位

A〔文章编号〕doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2017.010.028

〔收稿日期〕2017-03-31

〔作者简介〕张树峰,男,教授,主任医师,博士生导师,研究方向:中医治未病理论体系及应用研究,E-mail:cdyxyzsf@163.com。

〔Abstract〕In recent ten years,the project of Preventive Treatment for Diseases in TCM has attracted extensive concern of Chinese government and society,and achieved remarkable results.However,whether Preventive Treatment for Diseases in TCM can become a unique subject,has become one of the key academic topics.How to construct Preventive Treatment for Diseases in TCM subject system was discussed in this paper,and its necessity,practicable and details were also been analyzed.The core fundamental theory problems (academic connotations,academic canonical form)of Preventive Treatment for Diseases in TCM subject were reviewed.The subject problems were demonstrated by the methods of analysis and induction.The thoughts and suggects on Preventive Treatment for Diseases in Traditional Chinese Medicine subject were provided by exploring the subject orientation,scientific and technological innovation,personnel training,clinical practice and academic exchange platform construction.

〔Keywords〕preventive treatment for diseases in traditional chinese medicine;subject system construction;subject orientation

自2008年国务院启动 “中医治未病工程”以来,在各级中医院及社区已得到了广泛的推广和应用,其基础理论及临床实践、预防保健、学校教育等都呈现出良好发展态势。中医治未病能否作为一门独具特色的学科而全面系统的发展,越来越受到人们的关注[1-4],如何构建中医治未病学科体系已经成为当前中医治未病工程中的重大课题[1]。

1 中医治未病学科体系建设的必要性

1.1 国家中医药发展战略的需要

国务院《“健康中国2030”规划纲要》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》要求以改革创新为动力,预防为主,推行和倡导健康的生活方式,减少疾病发生,并强调早期诊断、早期治疗、早期预防。而中医治未病正是从治到养健康理念的重要组成部分,是中医创新的重要发力点。通过中医治未病的不断发展和水平的提升,能够使城乡居民的体质得到进一步的改善,健康素养得到更好地提高。中医治未病契合国家中医药发展的全民健康的重大战略举措,符合老龄化社会医养结合的整体目标和需求,同时也是中国文化走向世界,推进健康产业国际化的需要。中医治未病学科化建设已具备了良好的基础条件,尤其是在当代疾病医学逐渐向健康医学转变的趋势下,中医治未病中所蕴含的诸多健康理念、防病治病技术和所推行的生活行为方式更加适应人类健康新需求,具有十分广阔和潜在的使用及推广价值。将中医治未病理论和方式方法纳入学科体系建设,有利于当前和今后更加系统深入地对中医治未病理论和实践的研究,有利于探索并规范中医服务效果及评价手段,为制定中医治未病的服务规范和标准奠定基础,这对推进中医治未病工程及建设完善中国特色的预防保健服务体系,具有十分重要的意义。

1.2 “双一流大学”建设的需要

学科建设是高校发展建设的核心内涵,是提高大学教学、科研、社会服务能力和人才培养水平的重要基础,也是高校办学实力和办学水平的重要体现。《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》提出:“加强一批中医药重点学科建设,……,打造一批世界一流的中医药名校和学科。”将中医治未病纳入大学的学科建设,是时代发展的需要,符合大学学科建设的要求且具有广泛的发展前景。高水平大学建设需要有特色鲜明的、一流的学科作为支撑。因此,中医药院校要把中医治未病学科建设作为一项重要课题进行认真研究,不断强化其学科学术体系的完整性。

1.3 各级中医院治未病中心(科室)发展建设的需要

目前各级中医院成立了中医治未病中心或科室(门诊),其人员编制、基础设施、制度流程、文化宣传等,已经形成了一整套独具特色的诊疗服务体系、学术研究体系。但与此同时,也出现了一些值得重视的问题,其中重要的一点就是缺乏清晰明确的理论指导规范,学科建设共识尚未达成,学科归属的定性、定位不清楚,学科内涵不明确,在一定程度上治未病成了一个包罗万象的“大杂烩”或“十三不靠”的“空中楼阁”,严重影响了治未病工程的深入发展。既然在医院确立了中医治未病中心(科室)的“门户”,就应在中医学科建设领域“上户口”,明确其学科定位,不然势必会从学科学术这一发展的根基上动摇、影响中医治未病工作的开展。

医院学科建设的核心是临床和创新,而不能片面地强调学术研究、科研课题及论文等。学科建设应成为医院医疗质量、业务管理的重要抓手,成为医、教、研、预防、康复、保健一体化的基本学术组织结构和医学活动的载体,应成为现代医院管理和发展建设的重要基石[5]。

1.4 治未病学术团体发展的需要

近年来,国家加大了对中医药事业的发展支持力度,强调中医治未病理论在中医学术发展中的重要地位,并要求把中医治未病的理论研究和实际应用作为研究重点,这为中医理论的继承和创新发展提供了良好的机遇。中医治未病各学术团体,以学科建设为抓手可以更好地搭建学术交流平台,规范和促进学术活动行为、教育培训和科学研究。

2 中医治未病学科体系建设的可行性

习近平同志在中国中医科学院建院60周年贺信中指出:“当前中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机,希望广大中医药工作者,增强民族自信”,“深入发掘中医药宝库中精华,充分发挥中医药的独特优势……,切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”。继承和创新是学术发展的永恒的主题,更是中医药发展的生命线,将治未病纳入学科体系建设,是新形势下中医药的继承和创新。

2.1 中医治未病具有完整的知识体系

2.1.1 理论体系 “治未病”是一个古老而又前沿的命题,这一理念萌芽于先秦时期的“忧患意识”,始见于两千多年前的《黄帝内经》,“治未病”一词其思想、理论研究内容丰富实用,体现了先进和超前的医学思想[6]。历代医籍、医家均秉承《内经》的学术思想,对治未病理论与实践作了较多的阐述分析和总结,形成了较为完整的理论体系。近年来治未病相关基础理论研究、实践研究成果丰富,其理论体系得到长足发展。其基本知识理论包括:历史沿革、学科概念、基本理论、科学内涵及外延、学科范式、适宜技术及规范等。中医学中的整体观、辨证观、天人合一观、察微知著观、体质论、神形一体观等基本理论是治未病的主要理论基础,并形成了一套完整的知识理论体系。

2.1.2 核心内涵 (1)未病先防 未病养生,保身长全。如《素问·上古天真论》:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,饮食有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去”。强调“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来?”,即“正气存内,邪不可干”。《丹溪心法》更是明确提出:“与其救治于有疾之后,不若摄养于无疾之先。”(2)欲病救萌 对身体出现的某些不正常信号、前兆,要做到早发现,早诊断,早治疗。如《素问·刺热论》:“肝热病者,左颊先赤;心热病者,颜先赤;脾热病者,鼻先赤;肺热病者,右颊先赤;肾热病者颐先赤。……,病虽未发,见赤色者刺之,名曰治未病。”《针灸大成》:“但未中风时,一两月前,或三四个月前,不时足胫上发酸重麻,良久方解,此将中风之候也。便宜急灸三里、绝骨四处,各三壮,后用生葱、薄荷、桃柳叶,四味煎汤淋洗,灸令祛逐风气自疮口出。”《灵枢》:“上工,刺其未见者也。上工治未病。”高明的医生,善于预防疾病,防患于未然。医学的本质是防病为主,而不单单是治病。(3)有病早治 疾病一旦确诊,要及早治疗。如癌症早期且身体较好者手术效果很好,一个癌细胞成为临床癌,一般至少需要一年左右时间。癌症早期身体状态好,手术可以根治,但中晚期且身体较差者则宜保守治疗,可以中药调理,带瘤生存。糖尿病前期,二甲双胍可预防糖尿病形成或延缓糖尿病发生,再加上生活方式改善可使其发病率下降50%以上。(4)已病防变 清·叶天士:“逐邪务早,先证用药,先安防变。”《温热论》:“先安未受邪之地。”《金匮要略》:“夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾”,运用五行乘侮规律治病防变,把握疾病传变规律(循六经传、循卫气营血传、循脏腑传),及时阻止疾病蔓延、恶化和传变。(5)愈后防复 疾病初愈,症状消失,但一般情况下,正气尚未恢复,邪气尚未散尽,阴阳欲恢复平衡还应继续用药物或适宜技术等调理一段时间“以善其后”,防止复发。

唐·孙思邈总结提出医生治病分三种境界或三个层面:上医医未病之病、中医医欲病之病、下医医已病之病。朱丹溪则将治未病高度概括为两个方面,可谓高屋建瓴:一是要“明摄生之理”,顺四时,适寒暑,调神志,保身长全,“为圣人之道”;二是要精通“医家之法”,把握好刺未发、未生、未盛、欲病未萌,先安未受邪之地,防传、防变、防死亡之“上工术”。

治未病核心内涵的关键点、难点是“未发”的“欲病”、“将病”,所以高明的“上工”能够预见和分析出“将病”的各种征兆,从而防其“病作”(疾病发作、发生),防患于未然,所以称之为“上工、上医、圣人”。

治未病的关键在于“治”,所以治未病的“治”,既有预防的意思又有治疗、调理、调养之意。对于健康人和治愈后的调养主要是防,防止得病,防止复发。养生保健要慢慢的养,慢慢的调,突出一个“慢”字。对于“欲病”(未发)、已病(未盛、未传)则重点在于防治,早发现,早诊断,早治疗,突出一个“早”字。治疗原则:一是未病养生,防病于先;二是欲病施治,防微杜渐;三是已病早治,防止传变;四是注意瘥后调摄,防止复发。治疗法则可概括为五个字:调——调气(气机调达,保养真气,调理阴阳);固——固精(固守真精);养——养神(形与神俱、精神内守);补——补虚(药补、食补、天补);清——清浊(瘀、湿、毒)。

2.2 独立的科室设置

目前,全国各级中医院都有治未病中心或治未病科室(门诊),无论在机构设置、人员编制、配套设备设施、临床路径,还是与之相配套的规章制度和所开展的业务等与医院其他科室均有不同,且已自成体系。

3 中医治未病学科体系建设的主要内容

3.1 学科定位

3.1.1 发展目标定位 建设以中医治未病理论为指导,通过既定的规范模式和流程,以中医养生、适宜治疗技术和药食调摄为主要措施,达到使人不生病、少生病、晚生病及病后能快速康复为目的的中医预防保健服务体系。

3.1.2 服务对象定位(适宜人群) 以健康养生为先导,将亚健康人群作为主体,把慢病干预作为重点;将过去的以病人为主,拓展为包括病人、亚健康人、健康人的社会群体,达到服务社会,面向大众,促进全民健康的目标。

3.2 基地建设及人才培养

学科建设是大学的基础性工程,它是在现代教育理念指导下,遵循学科内在发展规律,以学术队伍为主体,以某一研究领域为重点,并根据社会发展需求,通过必要的物质资源和手段,不断改善学术活动条件,持续地为社会培养高水平人才队伍的一种实践活动和过程[7]。各中医药院校、省市县三级中医院应成为中医治未病理论和实践研究的基地。其中高等院校应重点做好学科建设、引进和培育学科带头人,负责高层次人才培养和相关从业人员的继续教育工作;省级中医院重点做好理论和实践应用研究;市县两级中医院则着力为社区及乡镇等培养实用型、技能型人才。

3.3 科学研究

目前,中医药面临前所未有的发展机遇,国家和地方政府应继续支持中医治未病相关课题研究,设立并增加专项资金尤其是重点项目的资助力度,力争到2020年或2030年之前,在中医治未病的理论体系、实践应用方面取得重大突破,形成较为完善的学科建设体系。同时,借助《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》及“一带一路战略”,推进对外学术交流与合作,促进中医药的国际传播与应用。

3.4 学科管理

目前中医学涵盖的所有二级学科,没有一个能替代治未病学科,也没有哪一个学科能够完全包含治未病的内涵。而治未病学科则涵盖了养生(未病)、保健(欲病)、医疗(已病)、康复(复原)全过程。因此,按照新型学科、交叉学科、特色学科的发展要求,将中医治未病同中医内科学、外科学那样纳入二级学科管理理所当然。

3.5 适宜技术与方法

3.5.1 数据采集与评估技术 治未病服务机构在借鉴西方健康管理方法的同时,应发挥中医养生保健的优势,与医疗机构建立长效的合作机制,联合大型医疗机构权威和资源方面的优势,逐步深入拓展到检查、诊断、治疗、康复等各个阶段。研究并制定中西医结合的体检项目评测标准、健康管理方案和科学评价体系,利用三级诊疗机构的优势建立与中医理论相符合的健康档案数据库,开展大样本、大数据融合分析;针对特定需要人群开展健康管理服务,从中医体质、经络、脏腑、气血等健康状态等多角度评估(辨识)数据采集,建立全方位服务模式,提高行业服务品质。

3.5.2 干预的适宜技术与方法 适宜技术与方法包括:合理膳食、情志调节、导引吐纳(包括八段锦、太极拳、五禽戏等)、四时养生、气功等自我调理理念与方法;针灸、推拿、放血、刮痧、拔罐、穴位贴敷、埋线、药浴、熏洗、音疗、热疗、食疗、少数民族特色疗法、药物调理以及结合现代科技改进的技术与方法等。

感谢云南省中医院体检中心主任何渝熙、辽宁中医药大学附属医院治未病中心主任刘文华、辽宁中医药大学第二附属医院治未病中心主任张松兴、浙江省金华市中医院治未病中心主任俞虹等专家为本文提出的建设性意见。

参考文献:

[1]张树峰,李静华,赵印涛,等.应加快中医治未病学科体系建设[N].中国中医药报,2017-03-06.

[2]林晓柔,衷敬柏.养生、康复与治未病学科相关问题的探讨[J].中医教育,2016,35(1):46-48.

[3]张忠元,马烈光,传 鹏,等.试论“中医未病学”学科体系的构建[J].中国卫生事业管理,2011,12(282):939-940.

[4]张冀东,刘 琦,叶培汉,等.基于“中医+”思维促进中医治未病学术的传承与创新[J].湖南中医药大学学报,2017,37(2):133-136.

[5]高解春.院长该把“学科”摆在什么位置[N].健康报,2017-04-24.

[6]张树峰,闫远杰.一个古老而年轻的课题——中医学“治未病”学术思想研究[A].第三次全国“治未病”及亚健康学术交流暨中华中医药学会亚健康分会年会论文集[C].海口,2011:123-127.

[7]张淑林,夏清泉,陈 伟.高水平大学学位点管理自律机制的构建[J].学位与研究生教育,2013,4(12):46-49.

(本文编辑 苏 维)

·综述·

基于现代康复医学理论体系对中医康复的应用与研究之思考

许 明1,张 泓1,2*,谭 洁2,祁 芳1,邓石峰2,艾 坤2,曾序求2,易细芹2,周予婧2,李跃兵2

(1.湖南中医药大学 运动康复教研室,湖南 长沙 410208;2.湖南中医药大学 康复医学教研室,湖南 长沙 410208)

本文引用:许 明,张 泓,谭 洁,祁 芳,邓石峰,艾 坤,曾序求,易细芹,周予婧,李跃兵.基于现代康复医学理论体系对中医康复的应用与研究之思考[J].湖南中医药大学学报,2017,37(10):1161-1165.

〔摘要〕具备完整理论体系的现代康复医学正飞速发展且疗效显著,中医康复学历史悠久、疗效突出,但缺乏完整康复医学理论体系,借鉴现代康复医学理论体系来进一步发展中医康复学值得思考。通过查阅相关文献资料、当代研究成果,结合临床体会从两者的优势与不足以及可借鉴应用与研究之处进行论述。在对中医康复医学的应用与研究过程中,我们既要发挥好中医康复学的独特优势,同时要思考如何引进现代康复医学发展的经验,进一步提高治疗技术和对功能障碍的认识及规范疗效评价体系,充分发挥其优势,丰富具有中国特色的康复医学体系。

〔关键词〕现代康复医学;理论;中医康复;应用;思考

doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2017.010.029

〔收稿日期〕2016-11-20

〔基金项目〕国家自然科学基金资助项目面上项目(81473753);湖南省普通高等学校教学改革项目(2013206);湖南省教育科学“十二五”规划课题(XJK015BGD052);湖南中医药大学研究生教育教学改革项目(YJSJG2014-02)。

〔作者简介〕许 明,男,硕士,研究方向:中西医结合康复医学的研究。

〔通讯作者〕*张 泓,男,教授,博士研究生导师,E-mail:zh5381271@sina.com。

〔Abstract〕The modern rehabilitation medicine with a complete theoretical system is rapidly developing,and traditional Chinese rehabilitation medicine (TCRM)has a long history and significant effect,but lack of a complete theoretical system.Therefore,further development of TCRM based on the theoretical system of the modern rehabilitation medicine is worthy of thinking deeply.The advantages and deficiencies,and researches and applications for reference of the modern and traditional rehabilitation medicine are discussed through the review of the relevant literatures,current research achievements,and clinical experiences.In the process of research and application of TCRM,we not only should play the unique advantages of TCRM,but also think about how to introduce the experience of modern rehabilitation medicine development,which could further improve the treatment technology and knowledge of dysfunction and standard evaluation system,and rich the rehabilitation medicine system with China characteristics.

〔Keywords〕modern rehabilitation medicine;theory;traditional Chinese medicine rehabilitation;application;think deeply

康复医学属于跨学科的应用学科,注重学科交叉与团队合作,有其独特专科理论与技术,也称“功能医学”或“第三医学”,20世纪80年代,现代康复医学进入我国后获得飞速发展。中医康复学是传统中医药学的重要组成部分,以“整体康复观”和“辨证康复观”为亮点,有悠久历史和深厚底蕴,成为当代大康复医学体系不可或缺的组成部分[1-2]。相比于现代康复医学,中医康复学虽具有独特的康复理论框架,但缺乏对功能障碍的认识,缺少规范的疗效评价体系。而学科交叉与渗透是现代学术研究的一个显著特点,推动着各学科研究的不断深入。那么,中医康复医学有何优势与不足?如何进一步研究基于西医康复医学理论体系——发掘、整理、提高中医康复医学的治疗技术和规范其疗效评价体系,值得思考。

1 现代康复医学理论体系

康复 (Rehabilitation)原意为重新获得某种能力、资格或适应正常社会生活。目前世界卫生组织(WHO)将康复扩展为康复与适应性训练(rehabilitation and habilitation),定义为通过综合的、协调地应用各种措施,帮助功能障碍者回归家庭和社会,能够独立生活,并参与教育、职业和社会活动,其重点着眼于减轻病损的不良后果,改善健康状况,提高生活质量,节省卫生服务资源[3]。而康复医学是研究残疾人及疾病患者康复的医学应用学科,其目的在于通过物理的、作业的、言语的、心理的及康复工程等多种手段,使病伤残者的功能尽快地得到最大限度的恢复,达到最大可能的生活自理、劳动和工作等能力,提高生活质量,早日重返社会。现代康复医学注重对患者进行全面分析评估、多专业合作、全面康复的整体观念,强调患者积极主动参与,通过康复评定,明确患者的功能障碍,据此制定康复方案,最大限度恢复其功能。随着医疗卫生事业的发展和人民生活水平的提高,康复医学不再是传统的结构康复,而是功能的恢复,功能康复是传统结构康复内容与目标的延伸和升华[4],是现代康复医学的核心[5]。

2 中医康复学的优势与局限

中医康复学是指采用精神、饮食调节、针灸推拿、体育保健、药物内服外敷外洗以及自然康复法等各种措施对机体功能衰退的恢复,达到提高或改善病残者生命质量的目的。中医康复学具有四大优势:(1)是“防治结合”的康复预防观:注意保健养生,预防疾病的发生,疾病发生后防治并发症,力求最大限度恢复,即“未病先防”和“既病防变”的原则;(2)是“杂合以治”的综合康复观:按照中医理论为指导,遵循标本结合、内外兼顾的原则,对于不同的疾病,采取综合性的康复治疗;(3)是“独具特色”的治疗方式:包括传统的自然疗养、气功导引、中医药膳和针灸推拿等独具中医特色的治疗方法,且实践证明疗效显著,其中的针灸在中医康复学中占主导作用,利用腧穴的双向良性调节功能,通经活络、调和阴阳从而治愈疾病;(4)是“简便廉验”的特点:一般不需要大型昂贵的医疗设备和复杂技术,既能在康复医院或康复中心得以实施,也易于在基层社区医院甚至家庭中推广和应用,可明显降低医疗成本,提高患者就诊率,加快康复进程。

众所周知,中医药学是一门以经验为基础的医学,以传统中医药学为基本理论的中医康复学与现代康复医学相比,尽管具有诸多优势,但同样有其自身的局限性,主要表现为以下四个方面:(1)缺乏系统的康复治疗体系;(2)缺乏对功能障碍的认识;(3)缺乏严密、规范的康复评价方法;(4)缺乏严格的循证医学证据。自然科学里任何学科的发展都有待于从不同角度不断充实完善,发现其中的内在规律。因此,在继承和发扬传统中医特色的基础上,思考运用现代康复医学理论体系对中医康复学不同疗法进行更客观、精确的康复评定,有利于对疾病轻重缓急的准确评估,对治法治则的精准选择,进一步提高中医康复的整体疗效。

3 康复医学理论运用于中医康复学的思考

3.1 治疗体系方面

现代康复医学是一门综合学科,由康复医师、治疗师、护士或康复工程师等共同参与、协同工作,对患者进行综合的、协调的康复治疗。中医康复学的治疗方法虽然独具特色,但中医康复人员的诊疗模式是自我补充与修正、自我完善与发展为主,独立性较强而团队协作性不足,属于被动的康复方法,因而很难形成由医师、针灸师、推拿师、药膳营养师、气功师、护士等共同参加的中医康复治疗协作组,难以制定统一的、相互配合的康复目标及康复方案,这就大大影响了中医康复治疗综合优势的发挥。因此,中医康复师在实施治疗前也需要进行康复宣教,向病人告知治疗的目的与方法,取得患者理解与配合,鼓励患者主动参与。另外,应整理中医康复的优势病种,挖掘中医康复学的主动性康复方法,并建立系统、规范、科学的中医康复治疗理论体系。

3.2 治疗技术方面

3.2.1 针刺艾灸 目前临床上,针刺和艾灸操作的体位选择主要依据患者舒适、耐受及医生方便操作,很少考虑到体位与病情及疗效的关系,以痉挛型脑卒中为例,现代康复理论强调对患肢的抗痉挛模式,注重患者良肢位的摆放。研究证明,大多数痉挛期脑卒中后偏瘫患者表现为上肢屈曲,下肢伸直痉挛模式。如果此时就势针刺或者艾灸,可能会出现痉挛加剧的后果。董梦久等[6]在良肢位下针刺与常规体位针刺对照治疗急性脑卒中60例,发现在良肢位下针刺,脑卒中患者的神经功能、运动功能和日常生活活动能力较对照组明显改善。因此,针灸临床运用时可以借鉴现代康复医学基本理论,正确的体位摆放能收到事半功倍之效。

治疗参数的合理选择对于提高疗效,缩短康复进程意义重大。以电针治疗脑卒中为例,电针波形、频率、强度等参数可依据康复医学的物理因子疗法和运动疗法的理论进行合理的选择。BrunnstromⅠ-Ⅱ期,电针选择断续波、低频(2Hz)最为合适,因为断续波的脉冲电流对神经肌肉的兴奋比连续波和疏密波的作用更强[7],而低频脉冲电刺激可以兴奋神经肌肉组织,肌肉节律性收缩产生“唧筒”效应,促进张力恢复[8-9]。肌张力增高后进入BrunnstromⅢ-Ⅳ期,表现为典型的上肢屈肌和下肢伸肌的痉挛性瘫痪,根据现代康复医学原理和偏瘫的恢复发展规律,治疗应以协调平衡肌张力为重点,以抑制痉挛肌、兴奋拮抗肌为治疗原则,故应尽量避免针刺痉挛肢体诱发病理反射而导致痉挛加重,而选用相对安全的夹脊穴或督脉穴,但也可以在上肢屈肌和下肢伸肌上选取相关穴位,用高频(100Hz)穴位电刺激进行治疗。痉挛是由于上运动神经元损伤后脊髓反射活动亢进,导致α-γ运动环路的兴奋性增强,致患侧肢体肌张力增高,故痉挛性瘫痪与脊髓低位中枢的反射亢进密切相关[10]。研究发现,用100Hz高频率的经皮神经电刺激8周后,对痉挛有明显改善[11]。当痉挛肌受到较高频率的脉冲电流刺激时,可以引发局部感觉神经兴奋,神经冲动沿周围神经传至脊髓,促使脊髓分泌、释放强腓肽类物质,从而抑制脊髓前角细胞兴奋、缓解肌肉痉挛[12]。

3.2.2 推拿疗法 推拿疗法是中医康复学的重要组成部分,属于中医外治法的范畴,广泛应用于内、外、妇、儿、五官等各科疾病的治疗,尤其对骨伤、小儿推拿及慢性疼痛有显著疗效。但传统的推拿疗法是根据长期实践经验总结而成,手法操作的部位和力量强弱等取决于施术者经验,标准不统一,以患者被动接受为主。而运动治疗技术如关节松动术等均有严格的分级标准,手法轻重、快慢等刺激能量化分析。传统推拿如能够利用现代康复医学神经生理学和解剖学的原理,对治疗手法的刺激量等进行严格分级和量化标准,势必会有利于经验交流及传承与推广,甚至创造出许多新的手法,且广泛应用于康复医学的治疗,其治疗效果亦将相应提高。现代康复医学理论认为,推拿疗法对卒中康复作用机制主要为一下两个方面:(1)通过输入手法刺激,促进受损神经的再生与功能重组;(2)改善肢体关节活动,促进全身血液循环,对减轻或消除关节障碍与肢体肿胀等后遗症与并发症起到康复作用。因此,结合现代康复医学的推拿疗法输入手法刺激时不应只局限患侧肢体即瘫痪侧肢体,应更加重视健侧肢体刺激等输入;软瘫期的健侧刺激输入可通过中枢神经的交叉调控,激发患侧残存神经元、促进潜伏通路及休眠突触活化,痉挛期手法刺激可平衡主动肌与拮抗肌之间的平衡协调。

3.2.3 中药外用 中药外用主要包括中药外敷、熏洗、浸浴等,亦属于中医外治法的范畴,与现代康复医学中物理因子疗法的蜡疗、泥疗、坎泥沙疗法以及水疗相似。以膝骨关节炎的治疗为例,研究证实中药熏洗、热敷被目前认为是较实用有效的治疗膝骨关节炎方法之一,治疗膝骨关节炎取得了较好疗效[13],王应堂等[14]运用中药熏洗与关节腔注射透明酸钠治疗膝骨关节炎疗效对比,差异显著。但由于不清楚起效时间,收效剂量,故而大剂量长时间进行治疗造成不便,患者接受使用率偏低。结合康复理疗学的电渗技术将中药外敷的有效成分在较短时间内选择性作用于局部,势必能提高药物有效成分的吸收,避免药物浪费,减少外敷时间,不影响患者日常生活等,从而提高患者的使用率和康复疗效。另外,传统中医康复疗法的中药浸浴能够融入现代康复水疗设备中涡流,层流及气泡浴等技术,相信能取得更好的疗效。

3.2.4 传统体育 传统保健体育疗法包括太极拳、八段锦、五禽戏、易筋经等,越来越多的研究表明中国的传统保健体育对于调整身心健康优势明显,但是现阶段的研究仅停留在疗效对比上,罕见对其作用机制的深入探讨,且研究以内科循环系统疾患为主,少见对肢体功能恢复的研究报道,机理上大部分仅从传统的中医基础理论进行描述,缺少客观统一的疗效评价指标,不能量化分析,也缺乏大样本多中心的临床随机对照试验。以太极拳为例,太极拳在改善平衡、控制血压、预防跌倒、提高生活质量、改善认知功能等多个方面具有显著效果[15-18]。太极拳对于肢体功能的康复与现代康复医学理论体系中运动疗法学有异曲同工之妙。“沉肩坠肘”时肩部的松沉和旋转活动能起到舒展肩部肌肉和韧带的作用,可以预防肩周疾病,促进患者肩关节的分离运动,使之尽快进入Brunnstrom的下一阶段。运动中臂的动作多走弧形,旋腕转臂使手臂的进退多形成螺旋型运转,这与运动疗法技术学中的PNF(神经肌肉本体感觉促进技术)的螺旋对角线模式颇为相似,治疗师掌握两者之共同点,可利用太极拳替代枯燥乏味的PNF训练和运动控制训练,以增强患者主动参与的积极性,提高康复疗效。第二是太极拳强调腹式呼吸及重心调整对于核心稳定性有帮助,腰是全身上下运动的枢纽,对全身动作变化及重心的稳定起着重要作用,即内家拳所述“太极腰八卦腿”。第三是步态训练,太极拳落脚顺序是前进落脚时为跟-掌-趾,后退时为趾-掌-跟,腿部的弧形轻挽虚实由髋膝关节协调配合并随着动作的快慢与虚实变化控制腿部的支撑和肌肉的力量,以上运用于中枢神经系统损伤的早期康复,可以诱发分离运动,恢复期可协调下肢动作及运动控制,不失为一种简单有趣的综合运动训练项目。

3.2.5 中医药膳 药物康复法虽有补偏救弊之效,但难以坚持,疗程不足药效不够,而饮食康复法主要针对性地选择具有食养、食疗作用的食品,以促进机体的整体康复。药物可补食物之功,食物可助药物调养,互补短长,协同作用而成中医药膳[19]。因此,以辨证论治为基础,有目的地选择某些饮食物可补充治疗慢性疾病,如芹菜饮治高血压,木耳羹治糖尿病,杜仲鸡子汤治慢性腰痛等,其制作方法简单、无副作用,且味道鲜美,便于长期服用,特别适用于慢性病残的康复。中医药膳在康复医学科的开展有非常广阔的空间,是现代康复医学体系中临床营养支持的补充和延续,更符合我国特色康复疗法,同时也体现了现代康复医学“以患者为中心”的康复理念。我国人口老年化速度加快,老年性疾病的出现,如“慢性结肠炎”、“血小板减少症”等慢性疾病,如能够结合患者需要,以中医理论为基础选择合适的中医药膳,药茶,药酒及药枕等治疗,做到“康养结合”,每天饮食、品茶、睡觉时都能正向强化患者的主动参与意识,激发康复信念,促进早日重返社会。

3.3 疗效评价方面

中医康复学较之现代康复医学,最大差距表现在康复评定上[20]。中医康复学的评价方法存留于望闻问切的直观诊断上,导致无法与目前国际康复医学界通用的专项化、规范化、定量化的功能评价方法接轨,其康复治疗成果缺乏与国际间的可比性[20]。康复评价是康复工作流程中的重要环节,以初期评价开始,又以末期评价结束,评价贯穿在康复的全过程[21]。评价后可以准确掌握患者的障碍现状、残存功能和潜在能力,为下一步设定康复目标和制定康复计划提供依据。而中医康复学对功能障碍的评价在历代中医古籍中尚无明确记载,只有类似于评价的“证候诊断”,即“辨证”。辨证是对内在生理功能障碍归纳总结的过程,康复评价是对外在形体及行为等功能障碍的量化过程,两者没有可替代性。比如,对于两个同是中风偏瘫、中医辨证同为气滞血瘀的患者,很难用气滞血瘀这一证候反映患者功能障碍的程度及治疗后的改善情况。这时,可以采用现代康复学中的偏瘫评定法如Fugl-Meyer评定法、Brunnstrom法对患者的肌力和关节活动度(ROM)进行评价。因此,借助现代康复医学中高信度和效度的评定方法,才能使中医康复的诊疗、评定更加完善,当这些方法被纳入中医康复学评价体系中,其作用的对象由证候发展到了功能障碍,实现对全面康复治疗的效果的精准评价。

3.4 科研创新方面

3.4.1 科研思路的展开 中医康复疗法的报道很多,但多是单医院或单疗法的经验总结,其可比性、可重复性较差。研究上亟需按照国际临床研究的要求进行样本数足够的前瞻性研究,明确研究的目的,严格选择研究对象,采用国际通用的随机分组和“盲法”原则,科学地评价疗效,论证适应证、禁忌症,制订有中医特色的综合康复方案。研究时的评价指标可以参照现代康复医学的评定,如采用Barthel量表评价生活活动能力;Fugl-Meyer评分法和Brunnstrom分级评定运动功能障碍;改良Ashworth量表评定肌张力;针对认知障碍的评价可用MMSE量表;针对吞咽困难,可以用洼田吞咽能力评定等;针对生活质量采用QOL评价,对不同疾病、不同阶段、不同病情的患者,采用不同疗法采用与国际接轨的标准化评价方法进行评定,有利于深刻认识理解不同中医康复疗法的作用,丰富和完善中医康复学理论。

3.4.2 器械创新与研发 运用现代康复医学理论来研究中医康复医疗辅助器械,努力实现中医康复医疗辅助器械现代化,以实现疗效实证、形式改良、技术革新。相比于现代康复医学中的物理因子疗法的康复器械,中医康复疗法器械并不多,常用的有电针、穴位经络透药仪、艾灸器等。结合现代康复工程学开发出一些患者认可度高、实用性强、疗效显著的中医康复医疗辅助器械,是本学科努力的新方向。例如针灸器具的梅花针,操作起来费时费力,且不同施术者对于运针力度、破皮深度、叩刺频率等治疗参数的把握不尽相同,其量化标准有待于进一步研究。因此,结合康复理疗学的低频脉冲电技术设计一种能够实现自动叩刺的新型脉冲电皮肤针,实现数字化调控治疗参数,操作省时省力,有利于治疗参数的量化分析。嵌有永磁铁的中国象棋已经运用于作业疗法中,可以锻炼上肢肌力的同时,强化上肢灵活与协调性训练,如果对其他传统作业治疗如琴、棋、书、画等结合现代科技进行创新,研发适合我国患者康复训练设备也是可行的。相比于借助电脑模拟、体感游戏等高科技康复训练设备,前者更符合当代康复治疗现状,特别是一些符合老年患者时代特征的辅助训练器具,不仅能降低其学习操作电脑或者虚拟现实训练的难度,同时也能激发其参与的热情,增强康复的信心。

4 小结与展望

中医康复学已经有数千年的历史,是中医药宝库的重要组成部分,服务实践和理论技术充分体现了中医“整体观念”“辨证论治”“形神合一”以及“治未病”等原创思想,具有切实的临床疗效和广泛的群众基础[22],这也正是发展具有中国特色康复医学的前提与基础。基于现代康复医学体系的中医康复学在应用中谋发展,研究中求创新,还可以在以下几方面努力:(1)明确中医康复与现代康复的关系及与养生、保健的区别,进一步完善中医康复的理论体系;(2)深入挖掘、整理和创新中医康复治疗技术,古为今用,中西合璧,提高整体康复水平;(3)加强对功能障碍的认识与评价,规范中医康复学评价体系;(4)应用现代科技深入进行临床应用研究,丰富中医康复学科的内涵。

正如卓大宏教授所说“中国的康复梦是追求早日建成有中国特色的中西医结合的康复医学体系”。因此,在继承和发扬中医理论的基础上,借鉴现代康复医学的理论体系锻造“纯正西医血统,鲜明中医烙印”的康复人才[23],逐步形成将中医特色康复治疗技术融入现代康复医学理论体系,一定程度上可以丰富具有中国特色的现代康复医学理论体系,这也是我国康复医学赶超国际先进水平的重要切入点。

参考文献:

[1]李建军.中国康复医学发展的回顾与展望[J].中国康复理论与实践,2011,17(1):1-4.

[2]张雅素,冯晓东,刘承梅,等.中医康复学科建设的内涵和外延[J].光明中医,2016,31(12):1833-1835.

[3]励建安,江钟立.康复医学[M].北京:科学出版社,2016:1-3.

[4]Chen JJ.Fun ctional capacity evaluation&disability[J].Lowa Orthop aedic Journal,2007,27:121-127.

[5]卓大宏.现代康复功能训练的新概念与新技术[J].中国康复医学杂志,2003,18(7):388-391.

[6]董梦久,刘文武,王 林,等.良肢体位下针刺对急性脑卒中康复的影响[J].江苏中医药,2008,40(6):57-58.

[7]Kim WS,Kim IS,Kim SJ,et al.Effect of electroacupuncture on motor recovery in a rat stroke model during the early recovery stage[J].Brain Research,2009,1248:176-183.

[8]黄 怡,万新炉,潘翠环,等.功能性电刺激对脑卒中足下垂患者步行能力的影响[J].神经损伤与功能重建,2014,9(3):231-232,248.

[9]曹慧芳,李红玲,张玉淼,等.抗痉挛治疗仪在治疗脑卒中后上肢痉挛中的作用[J].脑与神经疾病杂志,2016,24(5):281-284.

[10]楼美红,陈利芳,方剑乔.基于神经康复医学的针灸治疗缺血性脑卒中的若干问题探讨[J].中华中医药学刊,2014,32(5):985-989.

[11]瓮长水,孙启良.《日本脑卒中治疗指南》(2004’)康复部分简介[J].中国康复医学杂志,2005,20(7):534-538.

[12]韩济生.针刺镇痛:共识与质疑[J].中国疼痛医学杂志,2011,17(1):9-14.

[13]周胜利,储永良.中药熏洗治疗膝关节骨关节炎30例[J].安徽中医药大学学报,2015,34(3):23-25.

[14]王应堂,周海旺.中药熏洗治疗膝关节骨性关节炎临床观察[J].甘肃中医学院学报,2010,10(6):43-44.

[15]Zheng G,Liu F,Li S,et al.Tai Chi and the protection of cognitive ability:a systematic review of prospective studies in healthy adults[J].American Journal of Preventive Medicine,2015,49(1):89-97.

[16]励建安,陈立典.东西方康复理论与实践的融合[J].中国康复医学杂志,2013,28(8):691-692.

[17]Hempel S,Taylor SL,Solloeay MR,et al.Evidence Map of Tai Chi[M].Washington DC:Department of Veterans Affairs,2014.

[18]王芗斌,侯美金,陶 静,等.太极“云手”对脑卒中偏瘫患者步态影响的相关性研究[J].中国康复医学杂志,2016,31(12):1328-1333.

[19]朱建平,邓文祥,吴彬才,等.“药食同源”源流探讨[J].湖南中医药大学学报,2015,35(12):27-30.

[20]高天海,周文强.关于中医康复学若干问题的思考[J].中医药学刊,2005,23(10):1858-1860.

[21]王东岩,王 伟,周 围,等.基于表面肌电信号的腕手功能评定与重建研究[J].中国临床保健杂志,2009,12(2):131-133.

[22]Wayng PM,Walsh JN,Taylor-Piliae RE,et al.Effect of Tai Chi on cognitive performance in older adults:systematic review and meta-analysis[J].Journal of the American Geriatrics Society,2014,62(1):25-39.

[23]张 泓,谭 洁,艾 坤,等.融入中医特色康复治疗技术的当代康复医学理论体系的构建[J].中国科教创新导刊,2012(19):87.

(本文编辑 匡静之)