学养深致 古雅自抒

2017-11-07毛文睿

◇ 毛文睿

学养深致 古雅自抒

◇ 毛文睿

南田有“时史”一说,讲的是留意于物之人,其碌碌于抹绿涂红之间,心手粘滞,图绘之物了无文思遐想,所以即便勾皴点染间句读明白,笔底依旧难得些许深秀静气。匠心不可无,但若推却文心,怎可于叶里知秋?

所以自古而今,真画者往往希求笔墨之外别有一番灵寄。当今画坛传有“学者型”画家这一说法,区别于“时史”,这样的画家必须具备深厚学养才可以“学者型”相类之。他们的画作以学养为基,因而画里画外终有青山消受。我认为,樊波先生就是这样一位以文心参摹画道的“学者型”画家。樊波先生从事书画美学研究与教育,在这一领域建树颇多,著有《董其昌研究》《中国书画美学史纲》《中国画艺术专史—人物卷》《中国绘画风格论纲》等,翻看这些佳作便会知晓其理论体系的清晰缜密,而这清晰缜密之中又时常闪现其思维深处的婉转,似乎在逻辑的密不透风里依然可以触碰到中国哲学诗性的一面。我想,这大抵同樊波先生年少时的经历有关。先生出身于书香之家,少时便浸染于丹青笔墨的氛围之中,对中国传统书画有着根性的感思与徜往。他爱读巴尔扎克、雨果、托尔斯泰、托斯妥也夫斯基的小说,更醉心于黑格尔的哲理广厦,拉得一首激昂回环的二胡曲,也能一挥衣袖便展纸添墨,徘徊于古人丘壑之间。如此率意天真了然可见。作为樊波先生的书斋常客,我仍然自觉贪恋与先生坐谈的每时每分。谁言学者必是挣扎书海而姿容苦涩不堪?樊波先生恰恰相反,与其说他是一位修养深厚的学者,倒不如说他就是那个“心往白云画里”之人。

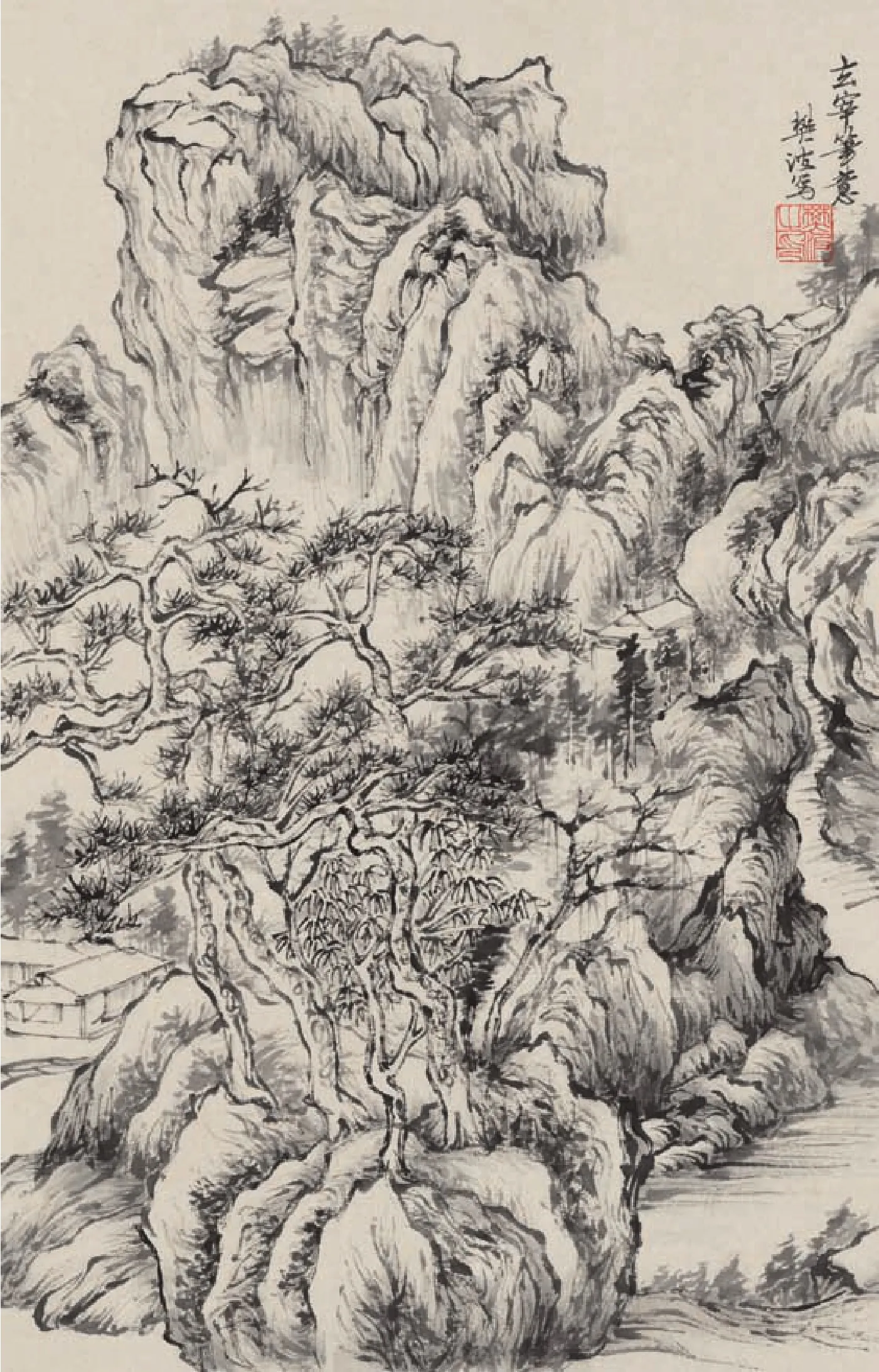

樊波先生的作品有山水,有人物,然尺幅虽小,笔墨辗转中确乎有如腕底出风,落笔静谧深秀。我不禁暗自思忖,先生高爽迈出的谈吐风神之外,竟也有这般容止心境。细观其山水作品,可以窥见南宗一派的绘画理路。樊波先生研究董其昌,对南宗绘画派系也有相应的推崇。在其画作中,不管是烟藏古木、萧朗山石,还是疏淡率性的逸笔皴擦,通览全幅,其笔墨性情思接玄宰,又处处与元人暗合。但也奇怪,在樊波先生的作品里,没有云林笔中的清冷孤绝之气,其与思白的笔墨布局亦蹊径有别,细看时笔墨荒率繁复,而远观时满纸气象却又浑浑然复归清幽。我想,他的这份清幽定不在茂林深处,反倒是更往喧嚣之地才可安顿的,要不说作品中压抑着的韶秀之韵何以在灭没松林寒石的孤寂之后,唯独将这静气越发明晰地烘托出来了呢?他还是他,在思慕古人的同时也于笔墨畅快中遁逃开去。樊波先生在实践的过程中独创“扭锋”这一技法,意在中锋运笔的过程中辗转笔肚,使得笔迹周边呈毛状,而笔势中心仍然内涵其筋骨,最终形成一种浑厚苍润的线条流动之感。中国传统绘画的创作正如晋人所言“吞吐大荒”,执笔之人心灵须随大化流动生感,以此毫端游走于纸上才能产生“气”的推宕,并在生命的吞吐之中自抒机轴。先生不仅痴迷于中国传统山水画,也忱心于通过理论的方式为这片山水做更为完满的注释。

樊波先生也作小品人物。其中有几张用中国传统笔墨结合西方绘画技巧绘就的洋人小像,墨线起伏于体积和形似之间,画中的人物在具备形感的同时也因笔墨的抒写缭绕出一番气韵来,所以尽管掺合着西方古典主义绘画大师安格尔的笔调,人物衣褶也依然似风浮动,无一笔多余,亦无一笔不从韵律中走来。蔡元培对中西方绘画有过这样一句归纳:“西洋绘画近建筑,中国绘画近文学。”讲的是西方绘画以块面作为主要手段来造型,注重眼前对象在审美感知中那一瞬间的精准,而中国绘画则是用线与墨的交织来捕捉意象,笔墨流淌似乎都沿“气韵”而去,因而作品里除却目光所及之物,庞杂的周遭都仿佛消解在了满纸虚灵中。许是古人的宇宙思虑和情感真实却也虚旷,物物似是皆非,倒像是揉进了性情的笔墨才是唯一可以留住的真实。这显然是西方绘画难以体悟到的。依我之见,所有外在的语言架构都可以融合,但精神文化的独有却是难以相参的。而如今樊波先生笔下的洋人小像便是在玩味中西绘画语言的同时,对中国传统笔墨作的一次回归性的思考,并由此考量中国画的审美容量和多种可能性。

宋人有诗言:“山静似太古,日长如小年。”呵,如今这喧嚣的时代如何觅得这份静趣雅怀,想来这番山静日长莫非复归于先生笔里春秋了罢!

责任编辑:宋建华

樊波 闺阁晨妆 40cm×45cm 纸本设色 2014年

樊波 镜中花 40cm×45cm 纸本设色 2014年

樊波 玄宰笔意 70cm×46cm 纸本墨笔 2015年

樊波 松 70cm×46cm 纸本设色 2015年