中国农村居民代际社会流动研究

——基于全国5省101村大样本问卷调查

2017-11-04叶春辉张林秀

叶春辉,卞 伟,*,卓 妮,张林秀

(1.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058; 2.中国科学院 农业政策研究中心,北京 100101)

浙江农业学报ActaAgriculturaeZhejiangensis, 2017,29(10): 1759-1768

叶春辉,卞伟,卓妮,等. 中国农村居民代际社会流动研究——基于全国5省101村大样本问卷调查[J].浙江农业学报,2017,29(10): 1759-1768.

10.3969/j.issn.1004-1524.2017.10.23

2017-06-21

国家自然科学基金重点项目(71333012);国家自然科学基金面上项目(71773113)

叶春辉(1977—),男,安徽六安人,博士,副教授,主要从事资源环境经济学和农村发展研究。E-mail: chhye@zju.edu.cn

*通信作者,卞伟,E-mail: bwei059@126.com

中国农村居民代际社会流动研究

——基于全国5省101村大样本问卷调查

叶春辉1,卞 伟1,*,卓 妮1,张林秀2

(1.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058; 2.中国科学院 农业政策研究中心,北京 100101)

随着中国改革逐渐进入攻坚期和深水区,社会分层等现象逐渐得到人们的关注。在梳理国内外相关研究的基础上,结合农村居民实际情况,构建了6分类阶层框架。通过对中国5省101村农村家庭追踪调查的大样本数据的分析,对当前中国农村居民的职业阶层结构及代际变化的整体情况、演进趋势等进行了分析。实证分析的结果表明,在影响中国农村居民代际社会流动的各项因素中,父亲教育程度等因素及户籍制度的作用仍然比较明显;自致因素的影响也很大,个人通过努力完全可以实现阶层上升;社区变量也对代际流动有着一定影响,地方政府可通过相关措施优化居民流动情况。

农村居民;社会分层;社会流动;代际流动;影响因素

通常认为,社会流动可以作为机会平等和社会开放程度的指示器[1-2]。中国在30余年的改革开放中取得了举世瞩目的成绩,在经济快速发展和经济结构变化的同时,中国社会结构也发生了深刻的变化,新的阶层伴随着城市化和现代化的步伐产生,整个社会的流动率得到较大程度提升[3]。然而,发展的背后也有隐忧。随着媒体的曝光,越来越多的“富二代”“官二代”等社会现象进入公众视野[4],新的“读书无用论”开始流行开来。不少学者认为,中国的社会流动性可能出现下降趋势,代际继承成为社会流动的主导模式[5-6],中国社会出现了“阶层固化”的趋势,社会流动情况不容乐观。

中国是传统的农业大国,农村人口占全国人口的比重虽然随着中国城镇化进程的快速推进而持续下滑,但农村居民依然占有较大比重。根据国家统计局的数据显示,截至2015年末,中国城镇人口占全国人口的比重为56.1%,农村人口比重为43.9%。农民阶层在改革开放后的多样分化成为中国社会阶层结构变迁最显著的特征之一[7-8]。研究中国农村居民的社会流动情况及其影响因素,有助于了解改革开放后中国社会流动情况的变迁,有助于探究农村居民摆脱贫困、向上流动的合理途径,从而推动全面小康社会的建设进程,对维护社会的长治久安与和谐稳定及推动经济平稳健康快速发展并最终实现共同富裕具有重要意义。

1 阶层分析框架与变量选取

对于社会地位的测量,社会学主要有4种方法:其一是阶级划分或阶层归类;其二是职业声望测量;其三是按照经济收入分组;其四是Blau等人开创的社会经济地位指数测量[9-10]。由于本研究关注社会流动所反映出的农村社会阶层结构的变迁及影响因素,因此选用阶层归类的方法测量农村居民的社会地位。在实际操作中,本文以国际上应用比较广泛的、由Erikson等人合作完成并进行过修正的EGP class scheme为基准[11],参考赖特的阶级分类模型、“当代中国社会阶层结构变迁研究”课题组的中国“十大社会阶层模型”等,结合调查的实际情况,将我国农村居民职业位置划分为社会上层、中产阶级、小资产与办事人员阶层、技术工人、非技术工人、农民等6个分类组成的阶层分析框架。其中,社会上层主要指党政企事业单位高级干部、民营企业主及企业中高层管理人员、高级专业人员等;中产阶层主要指党政企事业单位基层干部、企业基层管理人员、低层专业人员等;小资产与办事人员阶层主要包括小业主与自雇者、非体力办事人员等。

在此基础上,我们以Blau等学者创立的社会地位获得模型为依托,将自变量分为先赋因素、自致因素、制度性因素和社区因素,综合考察各因素对农村居民子代职业地位获得和代际社会流动情况的影响。详细的变量表见表1(其中,代表制度变量的户口类型分散在先赋因素和自致因素中)。

2 数据来源及样本描述

2.1 数据来源

本研究所用数据来源于中国科学院农业政策研究中心(CCAP)等单位组织的“中国农村家庭追踪调查”,该调查已分别于2005年、2008年、2012年和2016年对全国5个省25个县50个乡镇101个村的2 000余户农户进行了4轮面板数据收集。为研究方便,选取1978年及以后出生并于2015年及以前进入工作市场的人作为子代有效样本,同时剔除2000年及以后出生、未满16周岁即进入工作市场的被访者数据。在对异常值进行剔除确定了符合条件的被访者样本范围后,只保留其第一份工作的数据及获得该工作的时间信息,并相应地添加其个人相关信息、父亲的个人信息和工作信息以及对应的社区特征等数据,从而得到2 069对有效父子样本。分别选取子代初职和该子代获得初职时其父代的工作作为流动的终点和起点,以此来判断代际流动情况。

2.2 样本描述

本研究的2 069对有效父子样本基本均匀地分散在5个调查省份。江苏省有效样本数为410,占总样本数的19.82%;四川省有效样本数为420,占比20.30%;陕西省有效样本数为421,占比20.35%;吉林省有效样本数为385,占比18.61%;河北省有效样本数为433,占比20.93%。表2列示出了有效样本个体特征变量的描述性统计结果。

表1农村居民代际流动计量分析变量表

Tabel1Variables for empirical analysis on social mobility of rural residents

变量名称Variable变量定义Variabledefinitions因变量Dependentvariable 子代初职阶层地位Statusofoffspringsfirstjob社会上层Upperclass=1;中产阶层Middleclass=2;小资产及办事人员阶层Smallassetsandstaff=3;技术工人Skilledworkers=4,非技术工人Un⁃skilledworkers=5;农民Peasants=6 上向流动与否Statusmoveupornot是Yes=1;否No=0 下向流动与否Statusmovedownornot是Yes=1;否No=0自致因素(子代特征)Innatefactors(Offspringcharacteristics) 性别Gender男Male=1;女Female=0 出生年份Birthyear 户口类型Householdregistrationtype农业Agricultural=1;非农业Non⁃agricultural=0 是否党员Partymembersornot是Yes=1;否No=0 教育程度Educationyears先赋因素(父代特征)Self⁃inducedfactors(Fathercharacteristics) 职业地位Status社会上层Upperclass=1;中产阶层Middleclass=2;小资产及办事人员阶层Smallassetsandstaff=3;技术工人Skilledworkers=4,非技术工人Un⁃skilledworkers=5;农民Peasants=6 户口类型Householdregistrationtype农业Agricultural=1;非农业Non⁃agricultural=0 是否党员Partymembersornot是Yes=1;否No=0 教育程度Educationyears社区因素Communitycharacteristics 乡镇政府到县政府的距离Distancefromtownshipgovernmenttothecountygovernment单位Unit:千米km 乡镇学校数量与乡镇总人数的比值Ratiooftownschoolsnumberstotownshippopulation取平方值Takesquare

3 中国农村居民代际社会流动现状描述性分析

3.1 中国农村居民职业阶层结构代际变化

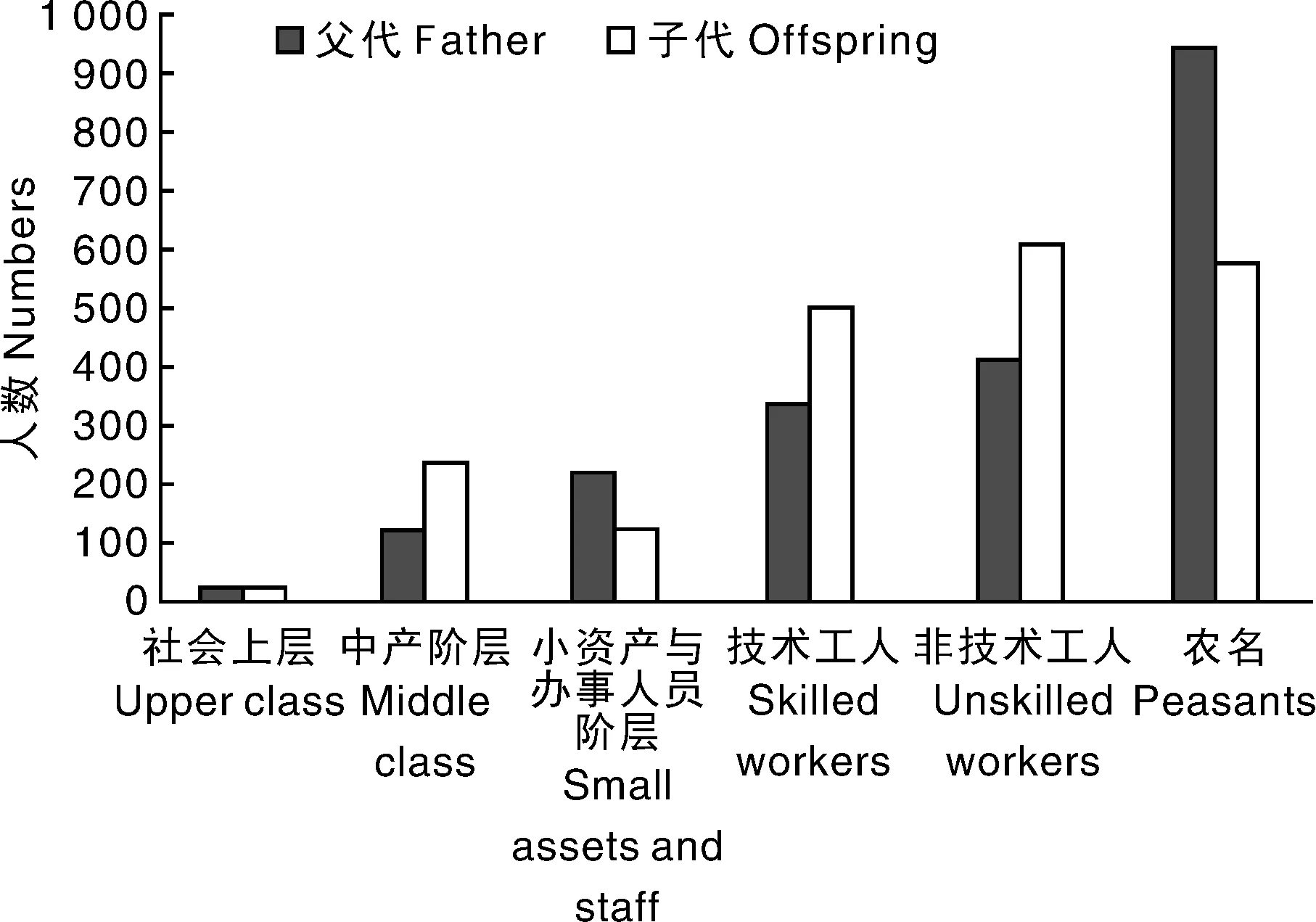

本研究的6阶层分类框架下样本数据中父代与子代的职业阶层构成情况见图1。其中,社会上层人数基本持平,小资产与办事人员阶层及农民阶层人数有所减少,这主要是因为父代中有较多从事个体经营的人及种养专业户,而其他3个阶层的人数均有不同程度的明显增加。就父代而言,由社会上层到农民阶层,随着阶层地位的不断下降,阶层人数在不断提升,呈现出明显的金字塔形结构,其中尤以农民阶层人数最多,占比高达45.77%。而到子代职业阶层分布,金字塔的塔基已经明显变窄,农民人数大幅减少的同时,体力工人阶层人数大幅提升,尤以非技术体力工人提升最为显著,超过农民成为子代职业阶层中占比最高的群体。无论是父代还是子代,包括社会上层、中产阶层、小资产与办事人员阶层等在内的社会中上层的人数仍然是比较少的,金字塔的塔顶较尖,呈现出一种“倒丁字形”的面貌。

表2有效样本个体特征变量的描述性统计结果

Table2Descriptive statistics results of individual characteristics variables in valid sample

变量名Variables均值X标准差s最小值Min最大值Max子代特征Offspringfeatures 性别 Gender05505001 教育程度 Educationlevel25209314 是否党员 Partymembersornot00602401 出生年份 Birthyear198855219781999 初职年份 Firstjobyear200657019982015 职业阶层 Status45313216父代特征Fatherfeatures 教育程度 Educationlevel19308714 是否党员 Partymembersornot01403501 职业阶层 Farstatus48513316

数据来源:中国农村家庭追踪调查。下同。

Source: China rural household tracking survey. Same as below.

图1 六阶层框架下的父代与子代职业阶层构成Fig.1 Occupational structure under the class structure analysis framework of 6 classes

考虑到本研究中有效样本均为1998年及以后进入工作市场(数据最早只追溯到1998年的工作情况),父代与子代职业阶层构成的变化初步说明,随着改革开放的进一步深化,农民阶层的数量在不断地减少,多流向体力工人阶层,而社会中上层的变化则不大,精英阶层趋于固化,呈现出一定的“精英再生产”特征。

3.2中国农村居民职业阶层代际流动的现状分析

各阶层的代际流动表见表3,直观展现了各个职业阶层的代际流出与流入情况。其中,行百分比是父代各职业阶层流向子代各职业阶层的百分比,即代际流出率;列百分比是子代各职业阶层来自父代各职业阶层的百分比,即代际流入率。由于该流动表是根据本研究的6阶层分析框架对父代和子代职业进行的阶层分类,因而从上到下的父代职业阶层排列和从左至右的子代职业阶层排列有严格的阶层高低顺序。以这样的排列为基础,左上角至右下角的对角线上的比例即为子代未发生职业阶层流动的比例,而该对角线右上方为子代发生下向流动的比例,左下方为子代发生上向流动的比例。据此,我们可以计算出各阶层的流动率、上向流动率和下向流动率等信息,并据此进一步分析和描述各阶层的代际流动特征。

表3职业阶层代际流动表

Table3Occupational class intergenerational mobility table

父代阶层Fatherstatus统计项目Statistics子代阶层Offspringstatus社会上层Upperclass中产阶层Middleclass小资产及办事人员阶层Smallassetsandstaff技术工人Skilledworkers非技术工人Unskilledworkers农民Peasants合计Total社会上层频数Frequency36252725Upperclass流出率Outflowrate/%1224820828100流入率Inflowrate/%1111255161100033122121中产阶层频数Frequency42510312627123Middleclass流出率Outflowrate/%3252033813252021142195100流入率Inflowrate/%14811064806621428469594小资产及办事人员阶层频数Frequency63532536433223Smallassetsandstaff流出率Outflowrate/%26915701435237728701480100流入率Inflowrate/%222214892581106210535731078技术工人频数Frequency249189310572339Skilledworkers流出率Outflowrate/%0591445531274330972124100流入率Inflowrate/%741208514521864172712501638非技术工人频数Frequency642328215397412Unskilledworkers流出率Outflowrate/%1461019777199037142354100流入率Inflowrate/%2222178725811643251616841991农民频数Frequency67830235258340947Peasants流出率Outflowrate/%06382431724822724359010000流入率Inflowrate/%2222331924194709424359034577合计Total频数Frequency272351244996085762,069流出率Outflowrate/%1301136599241229392784100流入率Inflowrate/%100100100100100100100

由表可知,无论是优势阶层还是基础阶层,各阶层均呈现出较为明显的代际继承性特征。以社会上层为例,子代为社会上层的这一列所对应的流出率反映了不同阶层出身的人进入社会上层的不同机会,出身社会上层家庭的子代进入社会上层的几率为12%,明显高于其他阶层。同样,出身社会上层的子代进入中产阶层的比例和出身中产阶层的子代进入中产阶层的比例也显著高于其他阶层的这一比例;出身小资产和办事人员阶层的子代继续留在该阶层的比例也明显高于其他阶层的这一比例。对于优势阶层而言,代际继承性的特征十分显著。不仅如此,对体力工人二阶层和农民阶层而言,子代留在与父代相同阶层的比例也显著高于其他阶层进入该阶层的比例,同样呈现出一定的代际继承性特征。虽然具体细节略有差异,但同样的结论通过分析父代各阶层所对应每一行的流入率也可以得出,这里不再赘述。

另外,根据样本数据,我们计算出了总体代际流动距离情况(图2)。其中,流动距离为0代表子代与父代相比未发生职业阶层流动,流动距离为正说明子代相对于父代发生了上向流动,流动距离为负则说明子代发生了下向流动;流动距离的绝对值越大,表明流动距离越长,即子代相比于父代跨越了更多的社会阶层。由图2我们可以清晰地看到,代际流动以不流动和短距离流动为主,长距离流动发生频率较低。

图2 代际流动距离占比Fig.2 Histogram of intergenerational mobility distance

综上,通过对样本数据的分析,我们可以得出关于我国农村居民代际社会流动现状的一些初步结论。

(1)子代职业阶层结构与父代相比已经发生了明显的变化,但多是农民阶层人数的大幅减少和体力工人阶层人数的大幅增多,优势阶层的规模变化不大;

(2)农村居民的代际阶层流动率高达68.78%,但上向流动率仅为42.68%,半数以上(57.32%)的农村居民处于代际继承或下向流动的情况;

(3)农村社会呈现出一定的阶层封闭性,尤其是社会优势阶层的代际继承性明显,“精英再生产”的趋势得到体现;

(4)社会中下层向上流动的机会仍然相对较少,尤以农民阶层为甚,但通过短距离流动至工人阶层或小资产与办事人员阶层,上向流动的通道尚存;

(5)农村居民的代际流动多以短距离流动为主,发生长距离流动的几率较低。

3.3中国农村居民职业阶层代际流动的变化趋势

按照前文所述,有效样本数据中子代的初职年份介于1998—2015年之间;据此,按照每5年1组的原则,从2015年回溯并进行分组(其中1998年至2000年为1组),比较不同时间段子代阶层结构的异同(图3),进而计算不同时间段的整体流动率差异(图4),对我国农村居民代际流动变化趋势进行初步的研究和分析。

图3 有效样本子代初职阶层结构变化图Fig.3 Change of child’s fisrt occupation class structure in valid sample

图3列出了1998—2015年有效样本数据中子代初职的阶层结构分时段变化情况,据图可以得出一些关于农村居民代际社会流动情况的初步判断和结论。首先,社会上层的比例一直保持在较低的水平,体现了该阶层较强的封闭性;其次,中产阶层和小资产与办事人员阶层的比例有着持续而明显的上升,而这两个阶层作为社会流动链条的中间阶层,不仅是社会上层的后备军,也为工人和农民阶层提供了进一步上升的渠道;第三,体力工人阶层的比例维持稳定,一定程度上说明工业化和城市化进程对产业结构和职业结构升级的推动力正在逐渐减弱;第四,农民阶层的比例大幅下降,结合中产阶层和小资产与办事人员阶层比例的持续上升,说明中国农村居民职业阶层结构在慢慢地由金字塔形向纺锤型转变;这个转变过程可能漫长而坎坷,但样本数据展示出的趋势仍是让人欣喜的。

中国农村居民代际流动率(包括总流动率、上向流动率和下向流动率)随各时间段的变化情况见图4。由图可知,我国农村居民代际流动率始终高于60%,并随着时间推移基本呈现不断上升之势。这说明,农村居民代际社会流动情况非常普遍,并且流动越来越频繁,子代与父代处于同一阶层的人数不断减少。其次,上向流动率整体呈现出下降趋势。相比之下,下向流动率却不断增大,由1998—2000年的17.72%逐渐升高至2011—2015年的34.68%,与上向流动率数值越来越接近,隐隐有反超之势。这说明,总流动率的不断上升主要是下向流动率的持续增大作出的主要贡献;中国农村居民的上升流动机会不断被压缩,子代与父代相比阶层地位下降的人群比例持续上升,代际社会流动情况演进趋势不容乐观。

图4 中国农村居民代际流动比率变化Fig.4 Change of intergenerational mobility rate of rural residents in China

综上,可以得到关于中国农村居民代际职业流动变化趋势的几点结论:

(1)中国农村居民子代初职阶层结构随时间逐渐变化,社会上层封闭性较强,中产阶层和小资产与办事人员阶层比例上升显著,体力工人二阶层维持相对稳定,农民阶层人数较大幅度减少,整体结构由金字塔形向纺锤形演进。

(2)中国农村居民代际总流动率始终高于60%并不断上升;然而,这种上升却主要是下向流动率的持续扩大所贡献,上向流动率反而逐渐下降至40%以下,整体代际流动方向演进趋势不容乐观。

(3)分阶层来看,社会上层、中产阶层和小资产与办事人员阶层等优势阶层的固化趋势较为明显,代际封闭性不断加强;但作为社会流动链条的中间环节,中产阶层和小资产与办事人员阶层实现上向流动的机会逐渐增多,为社会下层人群通过多代而非一代的努力实现到社会上层的跨越提供理论上的可能;体力工人阶层和农民阶层的代际继承性不断减弱,流动频繁,社会弱势阶层上向流动的通道并未被堵死。

4 中国农村居民代际社会流动影响因素的计量分析

4.1子代职业阶层地位获得的影响因素实证结果与分析

以社会地位获得模型为蓝本,本部分首先利用OLS多元回归模型和Ordered Probit模型分别对样本数据进行了以子代职业阶层地位为因变量的回归分析,详细的回归结果包括各变量的相关系数、标准差以及体现变量显著性的P值等信息见表4。这里的自变量主要包含先赋因素、自致因素、制度性因素、社区因素等4类,制度性因素用父代和子代的户口类型来考察,分别分散在父子代个人特征中,未单独列出。

由表4可知,2个模型得到了一致的结论,据此可分析得到各因素对子代职业阶层地位获得的影响情况。

首先,自致因素(即子代个人特征)中,性别变量的影响不显著,这说明农村居民中女性在职业地位获得过程中并未表现出明显的劣势;出生年份和是否党员2个变量的影响同样不显著;而教育程度呈现出十分显著的负向影响,即教育程度越高,子代获得的职业阶层地位越高。其次,先赋因素(即父亲个人特征)中,父亲是否党员这个变量的影响并不显著;父亲的职业阶层和教育程度对子代初职地位获得有着显著的影响;家庭背景对子代社会地位获得的影响比较显著,一定程度上说明了媒体广泛报道的“富二代”、“官二代”等所谓“二代”现象并非仅仅是个案。第三,制度性因素主要考察中国特色的城乡二元户籍制度。实证结果表明,尽管父亲的户口类型对子代初职阶层位置的获得影响并不显著,子代自身的户口类型却对社会地位获得影响十分显著。第四,社区因素中,乡镇政府到县政府的距离对子代职业地位获得有着十分显著的影响,说明乡镇政府距离县政府越近,越容易获得较高的初职地位;这可能是因为,离县城越近,往往交通较为便捷、信息更加多元而通畅,以及更多的工作岗位和更活跃的经济环境。乡镇学校数量与乡镇总人数的比值(平方项)也呈现出显著的负向影响,说明乡镇学校越多、对教育越重视,子代就越容易获得较好的工作,其初职的社会地位就会越高。

综上,教育程度对农村居民初职社会地位获得的影响十分显著,农民的子女也不应放弃读书;父亲社会地位、父亲教育程度等家庭背景因素对子代初职阶层地位的获得影响十分显著,社会流动机制需要进一步完善;城乡二元的户籍制度仍然对子代初职地位影响显著,户籍壁垒需要进一步打破;社区相关变量影响显著,说明对交通、教育等的公共投资将有助于子代有更多的机会获得较好的工作,从而获得较高的职业阶层地位。

表4中国农村居民子代职业地位获得影响因素回归结果

Table4Empirical results of the influencing factors of rural residents’ children occupational status attainment in China

自变量Independentvariables子代初职阶层位置StatusofoffspringsfirstjobOLS多元回归模型OLSmultipleregressionmodelOrderedProbit模型OrderedProbitmodel自致因素(子代特征)Innatefactors(Offspringcharacteristics) 性别Gender00643(-00555)000143(-00508) 出生年份Birthyear000799(-000537)000599(-000493) 户口类型Householdregistrationtype0511∗∗∗(-0095)0411∗∗∗(-0086) 是否党员Partymembersornot-0185(-0119)-0131(-0108) 教育程度Educationyears-0165∗∗∗(-00106)-0142∗∗∗(-000996)先赋因素(父代特征)Self⁃inducedfactors(Fathercharacteristics) 职业地位Status00730∗∗∗(-00231)00683∗∗∗(-0021) 户口类型Householdregistrationtype00805(-0118)007(-0107) 是否党员Partymembersornot002(-00827)00262(-00754) 教育程度Educationyears-00209∗(-0011)-00200∗∗(-001)社区因素Communitycharacteristics 乡镇政府到县政府的距离 Distancefromtownshipgovernmenttothecountygovernment000560∗∗∗(-00019)000514∗∗∗(-000174) 乡镇学校数量与乡镇总人数的比值 Ratiooftownschoolsnumberstotownshippopulation-29888∗(-15802)-25911∗(-14296)

***、**和*分别表示在0.01、0.05和0.1的水平上显著。下表同。

***, ** and * respectively at 0.01, 0.05 and 0.1 significant level. Same as below.

4.2农村居民代际流动的影响因素实证结果与分析

在回答了哪些因素影响子代初职阶层地位后,还需要进一步回答,由父代到子代是否发生上向流动或下向流动受哪些因素的影响,从而能更有针对性地得到促进农村居民合理有序流动的政策启示。

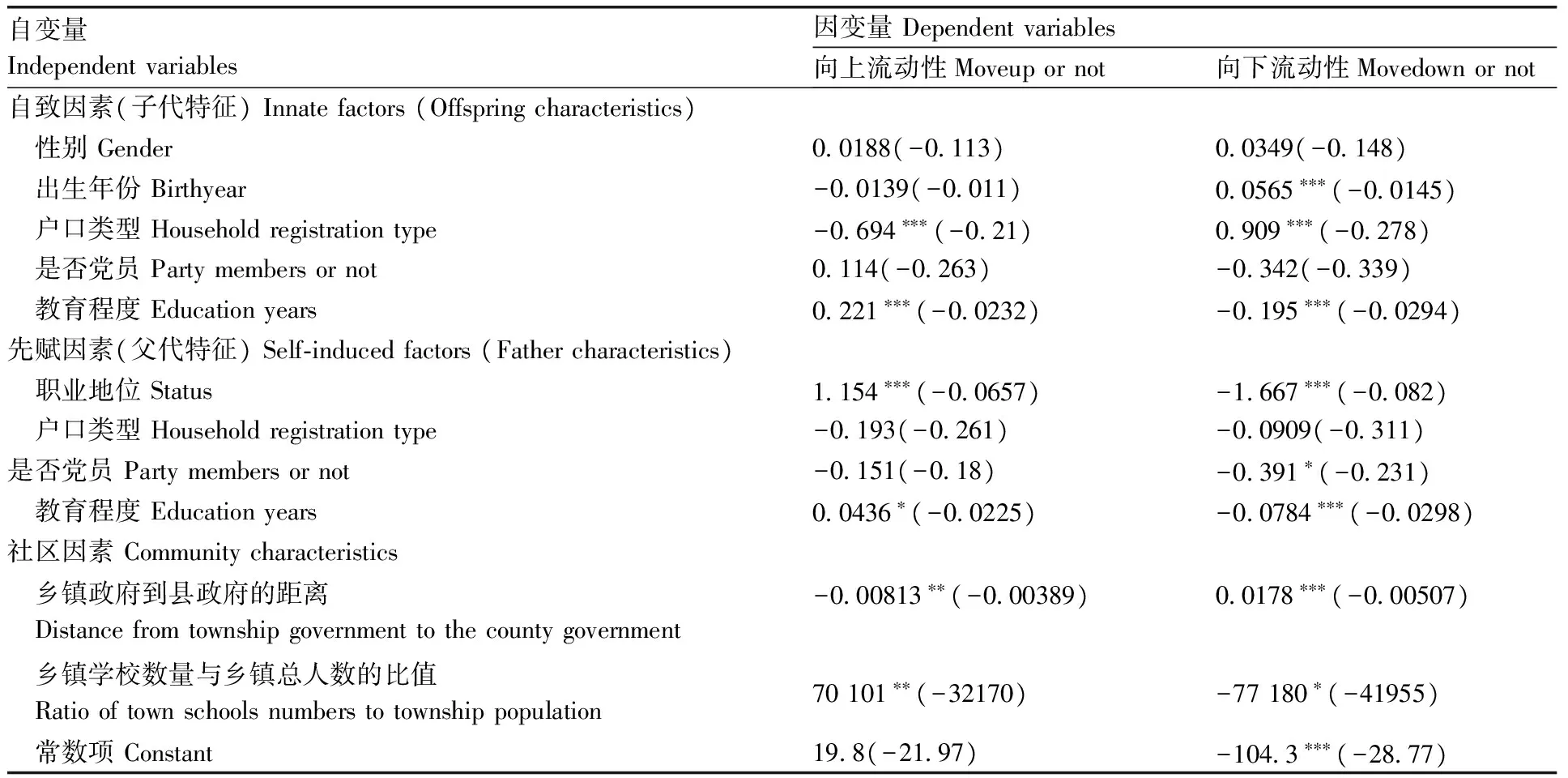

通过使用Stata 14.0软件,基于Logistic模型,分别以向上流动性和向下流动性作为因变量进行回归,得到的详细回归结果包括各变量的相关系数、标准差以及体现变量显著性的P值等信息见表5。

根据实证回归结果,可知自致因素中,子代性别对于是否发生上向流动和下向流动的影响均不显著;这进一步表明农村居民男女社会流动机会较为平等,女性并非处于流动劣势。子代出生年份对于是否发生上向流动的影响不显著,但对是否发生下向流动有着显著的正向影响;这表明,随着子代出生越来越晚,其发生上向流动的机会并没有较大变化,而其发生下向代际流动的机会却显著增多,整体上农村居民代际社会流动的机会随时间推移在逐渐恶化。子代是否党员这一变量对是否发生代际上升流动和下降流动影响均不显著,一定程度上可以说明随着改革开放的逐渐深入,政治资源对代际流动的影响比较有限。子代教育程度对是否发生上向代际流动和下向代际流动的影响均十分显著,不过方向相反;这表明,子代教育程度越高,其发生上升流动的机会越多,而发生下降流动的机会则越少,教育在代际流动中的贡献十分巨大,媒体通过个案和“二代”现象的报道渲染出的农村子女“读书无用论”并不符合现实状况,尽管根据第4节的分析,我们知道“鲤鱼跳龙门”式的飞跃式阶层上升概率较低,但农村子女通过教育稳步实现阶层的上向流动是道路畅通的。

其次,先赋因素中,父亲职业阶层对子代是否发生代际上升流动和下降流动的影响均十分显著,不过方向相反;这表明,父亲的职业社会地位越高,其子代发生上向流动的机会则越少,而发生下向流动的机会则越多,这点比较显而易见,比如对于社会上层而言,其子代已无阶层可上升,要么保留在本阶层,要么下降流动。父亲是否党员对于子代是否发生上升流动的影响不显著,但对于子代是否发生下降流动则有着较为显著的负向影响;这表明,父亲的党员身份尽管并不会增加子代发生代际上向流动的机会,但却可以有效地防止子代发生下向流动。父亲的教育程度对于子代是否发生代际上升流动和下降流流动的影响均显著,对是否下向流动的影响显著性要高于对其是否上向流动影响的显著性;这表明,父亲教育程度越高,子代便有更多的机会发生代际上升流动,而发生代际下降流动的可能性相应越低。综合来看,家庭背景因素对子代的代际流动仍然有着不可忽视的影响,“拼爹”现象较为普遍地存在着;相对于促进子代实现上升流动,家庭背景对防止子代发生代际下向流动的影响更为显著。

表5中国农村居民代际社会流动影响因素Logistic模型实证结果

Table5Logistic Model empirical results of influencing results of rural residents intergenerational social mobility in China

自变量Independentvariables因变量Dependentvariables向上流动性Moveupornot向下流动性Movedownornot自致因素(子代特征)Innatefactors(Offspringcharacteristics) 性别Gender00188(-0113)00349(-0148) 出生年份Birthyear-00139(-0011)00565∗∗∗(-00145) 户口类型Householdregistrationtype-0694∗∗∗(-021)0909∗∗∗(-0278) 是否党员Partymembersornot0114(-0263)-0342(-0339) 教育程度Educationyears0221∗∗∗(-00232)-0195∗∗∗(-00294)先赋因素(父代特征)Self⁃inducedfactors(Fathercharacteristics) 职业地位Status1154∗∗∗(-00657)-1667∗∗∗(-0082) 户口类型Householdregistrationtype-0193(-0261)-00909(-0311)是否党员Partymembersornot-0151(-018)-0391∗(-0231) 教育程度Educationyears00436∗(-00225)-00784∗∗∗(-00298)社区因素Communitycharacteristics 乡镇政府到县政府的距离 Distancefromtownshipgovernmenttothecountygovernment-000813∗∗(-000389)00178∗∗∗(-000507) 乡镇学校数量与乡镇总人数的比值 Ratiooftownschoolsnumberstotownshippopulation70101∗∗(-32170)-77180∗(-41955) 常数项Constant198(-2197)-1043∗∗∗(-2877)

第三,制度性因素中,以城乡二元分割的户籍制度作为代表来看其影响。父亲的户口类型对子代是否发生代际上升流动和下降流动的影响均不显著,但子代自身的户口类型则均有着显著的影响,并且影响方向相反;这表明,非农业户口的子代比农业户口的子代有更多的机会发生上向流动,同时有着更小的可能性发生下向流动,需要持续推进户籍制度改革的落实和深化,真正打破城乡二元壁垒,为农村居民营造更为公平的社会流动环境。

第四,社区变量对子代是否发生代际上升流动和下降流动的影响均十分显著。乡镇政府到县政府的距离越近,子代发生代际上升流动的机会便越多,相应地,其发生代际下降流动的可能性便越低;通过对道路交通等基础设施的投资,通过减少通勤时间的方式来缩短村庄到县城的距离,将对农村居民代际流动产生有益的促进作用。乡镇学校数量与乡镇总人数的比值(平方项)越大,子代便有更多的机会实现上向流动,而有更大的可能性避免代际下向流动,说明地方政府对教育的重视和投资将有助于为农村居民营造更为有利的社会流动环境。

5 结论与启示

5.1 主要结论

中国农村居民职业阶层结构在1998年后发生了显著的代际变化。与父代相比,1998—2015年进入工作市场的这批以80后、90后群体为主的新生代,其职业阶层结构发生了明显的变化,农民阶层的比例大幅下降,体力工人的比例大幅上升,中产阶层人数也有较为明显的增多,整体职业阶层结构发生了代际优化。当然,社会上层的比例基本没发生太大变化,而小资产与办事人员阶层的比例则略有下滑。中国农村居民代际流动率始终高于60%且不断攀升;然而,总流动率的上升主要是由下向流动率的持续上升引起,上向流动率则越来越低,农村居民想要实现职业阶层地位的代际上升流动变得越来越困难。这样的变化一定程度上与社会上“寒门再难出贵子”的言论相契合,反映了整体上农村居民代际社会流动情况的恶化。精英阶层出现较为明显的阶层固化趋势,但中产阶层和小资产与办事人员阶层实现上向流动的机会不断增多,体力工人阶层的代际继承性也持续弱化,社会底层上向流动的通道依然存在。尽管出现了精英再生产和阶层固化的趋势,像改革开放初期那样的“鲤鱼跳龙门”式的跨越式阶层上升变得越来越少,但通过活跃的中间阶层的流动,社会底层依然可以通过自身的努力,实现短距离的上向流动,其职业阶层地位提升的通道依然存在。

代际社会流动情况存在显著的地区差异。除了各地区均表现出一致的社会上层的封闭性之外,各省职业阶层结构的代际变化和代际社会流动情况在部分相似的情况下表现出了显著的地区差异,各阶层的继承性与封闭性、各阶层向其他阶层流动的比例与变化等,均体现出了各自明显的特征。个人的教育程度对自身获得更好的工作机会、实现代际上升流动的影响十分显著,农村居民的子女不应被新“读书无用论”等错误的舆论和各种“二代”现象的报道麻痹,而应通过努力读书获得更好的发展;当然,父亲教育程度等家庭背景因素对子代初职阶层地位的获得和子代是否发生代际流动的影响仍十分显著,“拼爹”现象等并非个案,社会流动机制需要进一步完善;城乡二元的户籍制度对子代初职地位获得和子代是否发生代际流动的显著影响,反映了户籍制度持续深化改革以真正打破户籍壁垒的必要性;地方政府对交通等公共基础设施的投资以及对教育事业的重视和投入,很大程度上有助于地区社会流动情况的优化。

5.2 启示及建议

根据以上研究,提出如下建议。

5.2.1 加强宣传,优化农村教育资源,引导正确的教育观

从研究结果可以看出,虽然“拼爹”现象无法避免,但教育等个人努力因素对代际社会流动的影响仍是十分显著的。而今,社会舆论和媒体对于“二代”现象的报道和传播,在一定程度上使农村居民对给下一代进行教育投入失去了信心,部分农民甚至坚持“读书无用论”,扼杀了农村孩子受到良好教育的机会,也成为了一些农村大孩子丧失奋斗动力、主动放弃学业的理由,降低了自己通过学习教育而改变社会阶层的可能性,这无疑是一种思想倒退。此外,农村教育目前存在教育资源落后,教育质量低下等问题。相关部门亟需加强对教育的宣传,优化农村教育资源,让农村居民更加深刻的认识到教育的力量,形成正确的教育观,并重拾为向上流动而奋斗的动力。

5.2.2 加强农村基础设施建设,尤其是加大道路交通和教育等投资

农村基础设施建设在农村发展过程中是不容忽视的重头,其中,公共道路投资建设又是重中之重。加大农村道路交通投资,尤其是有些偏远山区从村出来的那段路很难通行,不仅束缚了农民走出村庄到外面更广阔世界寻找工作机会,而且同时也限制了外面的资源和合作机会进入村庄。加强道路建设,科学规划,为从农村到乡镇再到县城这一路扫清障碍,将大大提升农村居民信息畅通,刺激经济环境活跃。此外,还需要加强其他农村基础设施建设,比如加大农村网络通信建设投资,使得信息对等。

5.2.3 科学调整相关制度,建立更合理有序的社会流动机制

社会流动性减弱的症结主要在于社会上升通道的门槛变得越来越高,导致社会阶层相对靠下的人,无法依靠其现有的资源条件和努力奋斗实现向上的社会流动,社会存在很高的精英阶层壁垒。城乡二元的户籍制度等需要进一步深化改革,真正打破城乡壁垒,建立更合理有序的社会流动机制,为农村居民提供更为公平的社会流动竞争环境。

[1] LIPSET S M, ZETTERBERG H L. A theory of social mobility[J].TransactionsoftheThirdWorldCongressofSociology. 1956,62(3):155-177.

[2] LIPSET S M, BENDIX R. Social mobility in industrial society[M].Berkeley:CaliforniaUniversityPress, 1959, 65(65): 502-505.

[3] 陆学艺. 当代中国社会十大阶层分析[J]. 学习与实践, 2002(3):55-63.

LU X Y. An analysis of the ten classes of contemporary Chinese society[J].LearningandPractice, 2002 (3): 55-63. (in Chinese)

[4] 阳义南, 连玉君. 中国社会代际流动性的动态解析——CGSS与CLDS混合横截面数据的经验证据[J]. 管理世界, 2015(4):79-91.

YANG Y S, LIAN Y J. Dynamic analysis of intergenerational mobility in Chinese society——Empirical evidence of pooled cross-section data[J].ManagingtheWorld, 2015 (4): 79-91. (in Chinese)

[5] 李路路,朱斌.当代中国的代际流动模式及其变迁[J]. 中国社会科学,2015(5): 40-58,204.

LI L R, ZHU B. The intergenerational flow patterns in contemporary china and their changes[J].ChinaSocialSciences, 2015 (5): 40-582,204. (in Chinese with English abstract)

[6] 汪燕敏. 转型中国的代际收入流动研究:水平测度与机制分析[D]. 杭州:浙江大学, 2015.

WANG Y M. Study on the measure and mechanism of intergenerational income mobility in transitional China[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2015. (in Chinese with English abstract)

[7] 李春玲. 当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量[J]. 社会学研究, 2005(2):74-102,244.

LI C L. Prestige stratification in contemporary China: Occupational prestige measures and socio-economic index[J].SociologicalStudies, 2005(2): 74-102,244. (in Chinese with English abstract)

[8] 吴晓刚. 中国的户籍制度与代际职业流动[J]. 社会学研究, 2007(6):38-65.

WU X G. The Chinese household registration and intergenerational social mobility[J].SociologicalStudies, 2007 (6): 38-65. (in Chinese with English abstract)

[9] 李强. 社会分层十讲[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2011.

[10] BLAU P M,DUNCAN O D. The American occupational structure[J].AmericanSociologicalReview, 1967, 33(2): 296.

[11] ERIKSON R, GOLDTHORPE J H. Commonality and variation in social fluidity in industrial nations. Part I: A model for evaluating the 'FJH hypothesis'[J].EuropeanSociologicalReview, 1987, 3(1):54-77.

StudyonintergenerationalsocialmobilityinruralChina:Evidencefromnationalsurveyof101villagesin5provinces

YE Chunhui1, BIAN Wei1,*, ZHUO Ni1, ZHANG Linxiu2

(1.ManagementCollege,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China; 2.CenterforChineseAgriculturalPolicy,Beijing100101,China)

The reform in China has been into a critical period and a deep water area. People have more and more interest in issues like social stratification and income distribution unfairness. On the basis of relevant previous research from abroad and at home, this paper created a new class structure analysis framework that contains 6 occupational classes considering the real situation of rural residents. Then, by analyzing the large sample data from 5 provinces and 101 villages of China rural family follow-up survey, this paper drew a picture of occupational class structure in rural China and analyzed the general situation and change tendency of intergenerational social mobility. The results of empirical analysis showed that inborn factors such as the education level of farther and household registration system still have obvious effect on intergenerational social mobility of residents in rural China while afterward factors have obvious effect, which means that on person can achieve upward mobility by struggle. Community factors have some influence on intergenerational social mobility, which means that local government can do more to optimize social mobility situation.

rural residents; social stratification; social mobility; intergenerational mobility; influencing factors

S-9; F124.7

A

1004-1524(2017)10-1759-10

(责任编辑万 晶)