护理干预脊柱手术后下肢深静脉血栓形成的效果

2017-11-01黄佳

黄佳

(萍乡市人民医院脊柱外科,江西 萍乡 337055)

护理干预脊柱手术后下肢深静脉血栓形成的效果

黄佳

(萍乡市人民医院脊柱外科,江西 萍乡 337055)

目的 探讨护理干预在脊柱手术后下肢深静脉血栓形成预防中的应用效果。方法 回顾性分析行脊柱手术的患者共112例,随机数表法分为两组,对照组56例患者采取常规护理,观察组56例患者在此基础上配合预防性护理干预,比较两组患者护理效果。结果 观察组患者术后下肢深静脉血栓形成发生率为3.57%,明显低于对照组的16.07%(P<0.05);住院时间较对照组明显缩短(P<0.05);护理满意度较对照组明显提高(P<0.05)。结论 预防性护理干预能够有效降低脊柱手术后下肢深静脉血栓形成发生率,提高患者护理满意度,值得临床推广应用。

脊柱手术;下肢深静脉血栓形成;护理干预;预防

下肢深静脉血栓形成是血液高凝引起的静脉回流障碍性疾病,脊柱手术后患者需长期卧床,部分患者合并神经损伤,发生率高达2.9%~14.0%,且50%~70%的患者将转归为肺栓塞[1],严重影响患者预后。专家指出,静脉血栓形成预防大于治疗,预防性护理干预是降低脊柱手术后下肢深静脉血栓形成发生率的关键[2]。为更好的指导临床工作,现将本人的调查研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2014年10月~2016年10月来本院就诊并行脊柱手术的患者共112例,排除昏迷、沟通障碍及合并严重器质性功能障碍的患者。随机数表法分为两组,观察组56例患者,其中男32例,女24例,年龄41~68岁,平均(54.4±4.3)岁,手术部位:胸椎25例,腰椎31例,手术病因:脊柱骨折29例,腰椎间盘突出12例,椎管狭窄15例;对照组56例患者,其中男35例,女21例,年龄42~70岁,平均(56.2±3.2)岁,手术部位:胸椎23例,腰椎33例,手术病因:脊柱骨折26例,腰椎间盘突出16例,椎管狭窄14例。本研究通过伦理委员会批准,所有患者签署知情同意书,关于两组患者的性别、年龄、手术部位和病因等因素的分析,差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 对照组患者采取常规护理:嘱患者低脂饮食,多吃富含纤维素的食物,围术期戒烟禁酒,保证饮水量,定期排便,定时翻身拍背,指导患者早期进行肢体功能锻炼等。观察组患者在常规护理的基础上配合预防性护理干预。

1.2.1 术前护理 ①评估风险:完善术前血常规、凝血酶原时间、出凝血时间等相关检查,了解患者高龄、肥胖、吸烟、糖尿病、下肢静脉曲张等情况,评估下肢深静脉血栓形成发生的风险。②早期功能锻炼:早期规律功能锻炼能够降低75%~77%下肢深静脉血栓形成发生率[3],指导患者术前适度进行下肢关节旋转运动和肌肉等长收缩训练。

1.2.2 脊柱手术后护理 ①体位护理:患者术后取平卧位,双下肢取功能位,可适度抬高20~30 cm,指导患者定时(每2 h)进行轴向翻身,加强深呼吸和咳嗽练习,促进下肢血液回流。②肢体功能锻炼:50%的下肢深静脉血栓形成发生于术后第1 d,30%发生于术后第2 d,及早进行肢体功能锻炼可促进下肢静脉回流,指导患者进行趾、踝、膝、髋关节屈伸旋转运动,股四头肌、腓肠肌、臀部肌肉等长收缩训练,直腿抬高30~60°锻炼,被动活动下肢,向心性按摩肌肉,坚持10~20下/次,1~2次/h。③气压治疗:多腔气囊顺序反复充放气,对下肢血液循环加压,下肢由远及近均匀有序挤压,模拟骨骼肌泵血功能,促进下肢静脉回流,坚持30~40 min/次,2~3次/d。

1.2.3 溶栓治疗后护理 ①生活护理:患者绝对卧床休息,下肢抬高20~30 cm,膝关节屈曲15°,指导进行适度踝关节背伸练习,饮食以清淡、低脂、高纤维度、易消化为主,每天饮水2 000~2 500 mL,保持大小便通畅。②穿刺护理:集中静脉穿刺采血后,局部压迫不少于5 min,动脉穿刺压迫不少于10~15 min,预防皮下出血、内出血的发生。③病情监测:观察患者有无咳血、牙龈和皮肤黏膜出血,有无剧烈头疼、恶心呕吐、意识模糊等颅内出血征象,有无下肢肿胀、疼痛、发绀、压痛等现象发生,双下肢周径相差超过0.5 cm时,及时予以相应检查和对症处理[4]。

1.3 观察指标和评价标准[5]观察两组患者术后下肢肿痛、浅静脉充盈及腓肠肌压痛等症状、体征发生情况;Luke征(前后压迫腓肠肌疼痛加剧)和Homan’s征(仰卧位轻压伸直膝关节,急速背屈踝关节时,引起腓肠肌疼痛)阳性时高度怀疑下肢深静脉血栓形成;患者护理满意度评价:制定调查问卷,满分100分,90~100分为满意,70~90分为基本满意,低于70分为不满意,满意度=(满意+基本满意)/56×100%。

1.4 统计学方法 本临床统计结果采用SPSS 19.0的统计软件进行统计处理,计数资料以百分数和例数表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

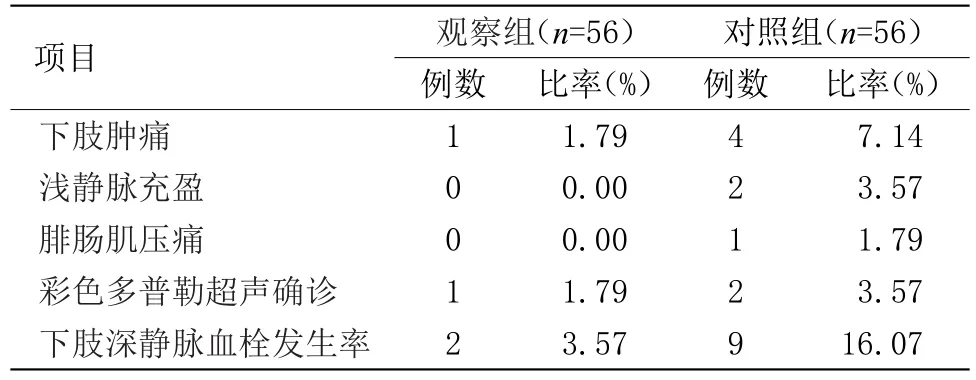

2.1 两组患者术后下肢深静脉血栓形成发生率比较 观察组患者的住院时间为(28.04±2.26)d,较对照组的(36.31±4.21)d明显缩短,差异具有统计学意义(t=12.95,P<0.05);观察组患者术后下肢深静脉血栓形成发生率为3.57%,明显低于对照组的16.07%(χ2=4.94,P<0.05)。见表1。

表1 两组患者术后下肢深静脉血栓形成发生率比较(n)

2.2 两组患者护理满意度比较 护理满意度调查,观察组患者满意29例,基本满意24例,不满意3例,护理满意度达94.64%;对照组患者满意21例,基本满意26例,不满意9例,护理满意度仅为83.93%;观察者患者护理满意度较对照组明显提高,差异具有统计学意义(χ2=8.09,P<0.05)。

3 讨论

血流缓慢、血管内膜受损、血液高凝状态是引起下肢深静脉血栓形成的三大主要因素[6]。脊柱手术患者,术后需长期卧床,因下肢活动易引起手术部位疼痛加剧,患者下肢长时间制动,静脉血流瘀滞,部分患者合并神经损伤,下肢肌肉血管泵和舒缩功能降低,静脉扩张,血流缓慢,血液高凝,另外,脊柱后路手术术后常取俯卧位,长期压迫髂腹股沟区域,前路手术需暴露下腔静脉和髂总静脉,易造成血管内膜损伤,最终导致下肢深静脉血栓形成发生率升高[7]。

本临床调查证实,观察组患者配合预防性护理干预,通过术前评估患者基础疾病、给予针对性的健康宣教、指导患者养成正确的饮食习惯、督促进行早期功能锻炼,脊柱手术后给予恰当的体位护理、指导进行肢体功能锻炼和气压治疗,溶栓治疗后配合个性化生活护理、指导血管穿刺压迫和密切监测病情,术后下肢深静脉血栓形成发生率明显低于对照组,住院时间较对照组明显缩短,护理满意度较对照组明显提高。与李珍[8]的研究结果基本一致。

综上所述,预防性护理干预能够有效改善脊柱后路手术术后患者预后,预防下肢深静脉血栓的发生,促进患者早日康复,提高患者护理满意度,值得临床推广应用。

[1] 苏微.护理干预在脊柱手术后下肢血栓形成中的临床疗效分析[J].当代医学,2015,21(31):102-103.

[2] 房静.脊柱手术后下肢深静脉血栓形成的预防及护理[J].齐鲁护理杂志,2011,17(29):75-76.

[3] 姚尧,陈东阳,徐志宏,等.人工全膝关节置换术后下肢深静脉血栓的特点与预防[J].中华关节外科杂志(电子版),2015,9(6):90-93.

[4] 李健清.早期护理干预对老年消化道肿瘤术后下肢深静脉血栓形成的影响[J].临床护理杂志,2013,12(2):27-29.

[5] 陈秀鸿,林凤英,林淑红.人工髋关节置换术后下肢深静脉血栓的预防及护理[J].当代医学,2015,21(13):102-103.

[6] 赵敏,檀微.脊柱手术后预防下肢深静脉血栓的护理干预[J].中国现代药物应用,2013,7(23):181-182.

[7] 唐亮,丁健,卢弘栩,等.脊柱脊髓手术后下肢深静脉血栓形成的风险评估及预防[J].现代医学,2012,40(4):453-456.

[8] 李珍.预见性护理干预对外伤性截瘫患者下肢深静脉血栓形成的预防效果观察[J].中国医药科学,2015,5(3):148-150.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.30.074