历史的记忆 文学的回声

——《〈西部〉六十年精品集》一部新疆多民族多彩的历史画卷

2017-10-29黄永中

□ 黄永中

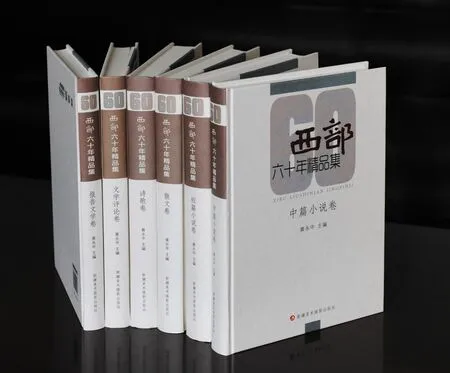

承载着新疆几代人文学梦想的《〈西部〉六十年作品精选》,在《西部》杂志诞辰六十周年的前夕出版了,这不能不说是新疆文学一个值得言说的重要事件。《〈西部〉六十年作品精选》分中篇小说卷、短篇小说卷、散文卷、诗歌卷、文学评论卷、报告文学卷,洋洋洒洒总计240余万字的六卷本,囊括了各民族几百位作家的几百篇佳作,是从六十年的《西部》杂志中反复比较、筛选,精选出来的。它不仅是六十年新疆文学最全面最集中的呈现、检阅,更为各民族读者了解新疆、回顾历史,提供了一个新的窗口和权威性的版本。通过这些作品,让人们看到新疆半个多世纪以来所发生的翻天覆地的巨变,包括人们的思想、感情、观念、生活方式、民族关系等诸多方面所发生的深刻变化。可以说它是一部反映新疆多民族斑斓多彩的文化历史画卷。

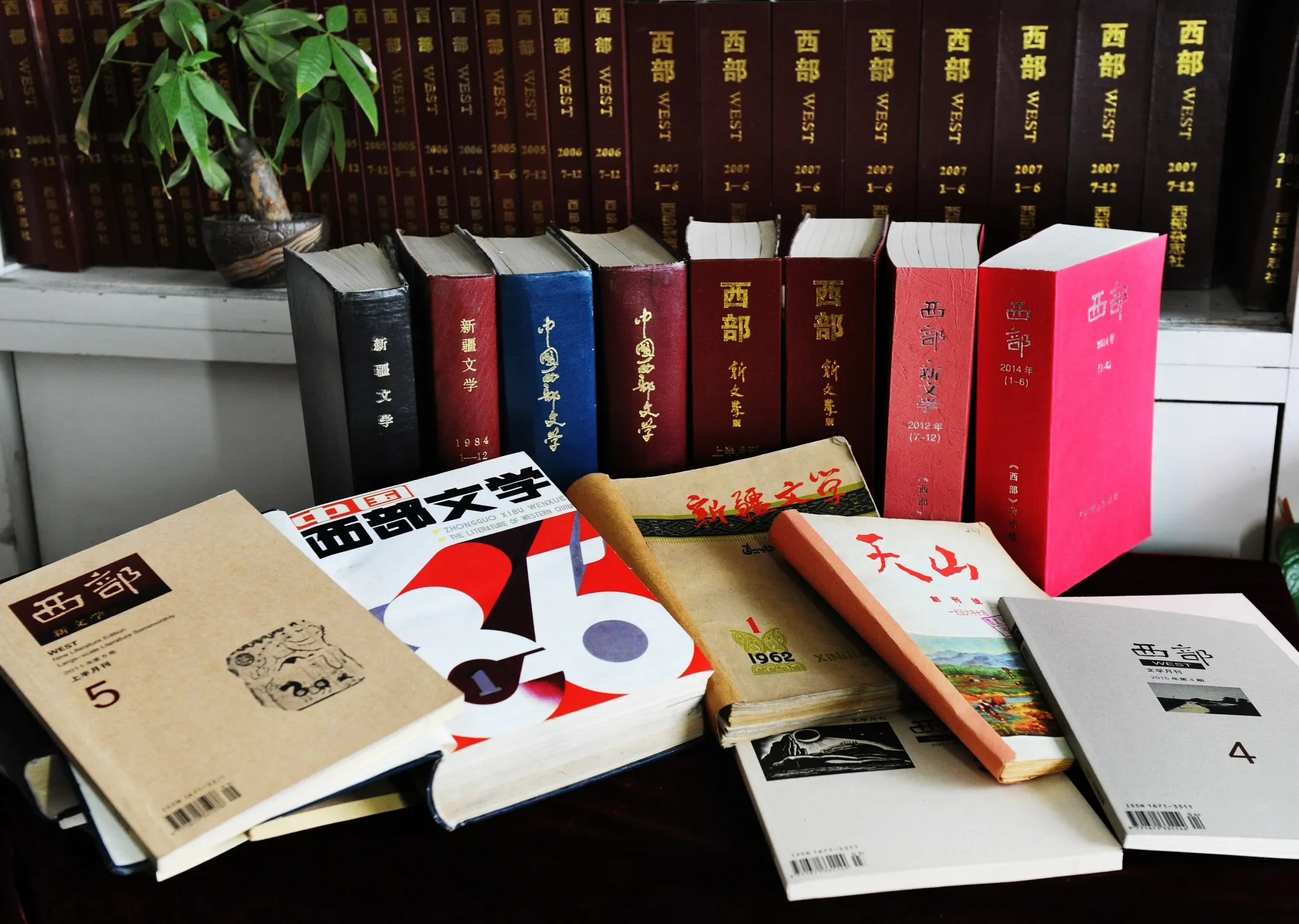

《西部》是新疆创刊最久、最具影响力的汉语综合性文学期刊,从创刊至今,《西部》经历了创刊时的《天山》时期(1956.10—1961年),改刊名为《新疆文学》的时期(1962—1966年),因“文革”动乱造成1966年下半年至1973年的停刊时期,以《新疆文艺》为刊名复刊的时期(1974—1979年),恢复《新疆文学》刊名的时期(1980—1984年)、改刊名为《中国西部文学》的时期(1985—2000年)和改刊《西部》时期(2001年至今)。60年风云际会,《西部》每一次刊名的变更,都与当时的政治、经济、社会、文化有着紧密的关系,无不打上深深的时代烙印,可以说,《西部》的历史就是一部文学层面的新疆当代史。

一

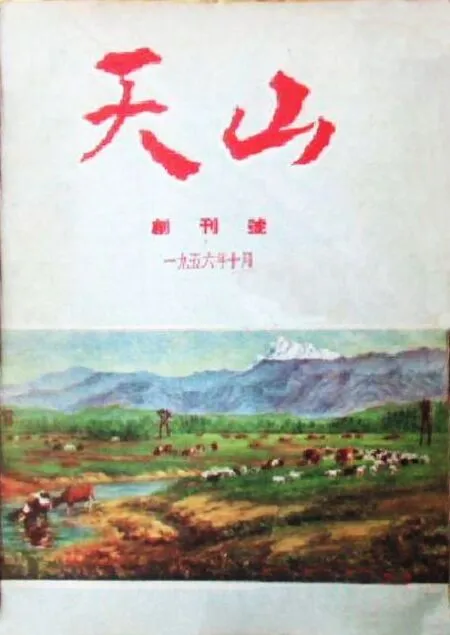

《西部》创刊于1956年10月,当时的刊名叫《天山》。这份几乎和自治区同龄的文学期刊,是在新中国社会主义建设取得多方面成就的形势下,是在党的“百花齐放,百家争鸣”文艺方针的感召下,是在新疆各族作家、文学爱好者的热切呼唤中诞生的,可以说,西部和新疆的文学艺术一起,是在“百业待兴”的激情燃烧的岁月中起步的。《天山》一面世,就宣告了以繁荣新疆多民族文学事业为己任的办刊宗旨,这从它早期推出的一些栏目,可清晰地看出这一理念。除小说、诗歌、散文、报告文学、评论等文学期刊传统栏目外,还有剧本、说唱文学、儿童文学、寓言故事、文艺随笔、文学欣赏、文学知识、文艺思想、文艺规律、文艺技巧等方面的论文;以及关于新疆地理、名胜古迹、风土人情、历史文物、物产等方面的知识小品。更是特别辟有相当的版面将新疆兄弟民族民间文学、古典文学和现代作家、作品进行翻译推介。可谓涉及到各种文学类型。《天山》以极大的热情和耐心倡导、扶持各民族作家和文学爱好者的创作,很快,在《天山》杂志周围逐渐形成并成长起来了一批新疆多民族作家,如维吾尔族作家祖农·哈迪尔、尼米希依提、铁依甫江·艾里耶夫、克里木·霍加、柯尤穆·吐尔迪等;汉族作家刘肖无、王玉胡、邓普、周非、朱定、权宽浮、丁朗、霍平、吴连增、欧琳等;哈萨克族作家布哈拉、郝斯力汗、库尔班阿里;蒙古族作家巴岱、刊载;满族作家沈凯、何永鳘;回族作家白练;锡伯族作家郭基南,柯尔克孜族作家阿曼吐尔等。他们成为新疆当代文学的开创者和奠基者。

创刊号

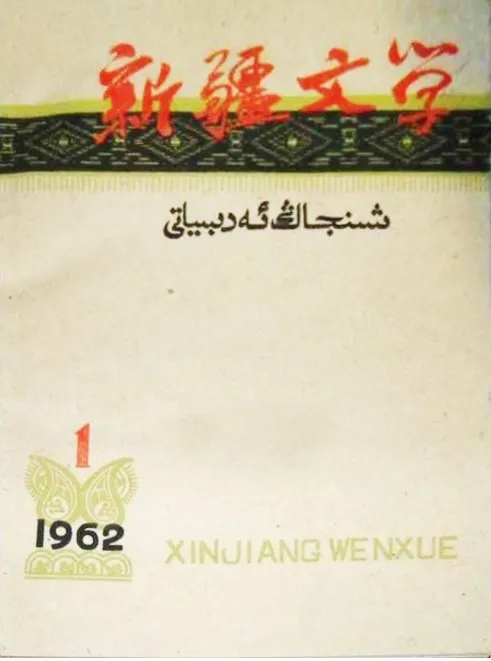

《新疆文学》改刊号

1960年代初,在经历了“反右”、“大跃进”等政治运动后,文学创作出现日益僵化的公式化、概念化、颂歌式风气,《天山》也不可避免地深受其影响。1962年全新改刊的《新疆文学》,积极提倡和组织反映现实生活的文学作品,提出文学作品在题材、体裁上要风格多样化,要注重艺术表现手法丰富多彩等方面的要求。在《新疆文学》的大力提倡下,这一时期的新疆当代文学,出现了一批诗歌、小说、评论等在内容、主题、立意和形式表现上都比过去有较大变化的作品。如:诗歌有田间的《天山诗草》、严辰的《山鹰》、张志民的《西行剪影》、刘肖无的《沙枣》、维吾尔族诗人铁衣甫江的《水渠情笺》、尼米希依提的《无尽的怀念》、克里木·霍加的《天鹅》;散文有宋政厚的《沙漠景物小记》、雁萍的《林则徐在新疆》、左齐的革命回忆录《忆延安》;小说有吴连增的《司机的妻子》、欧琳的《奥依古丽》(这部小说后改编成电影《天山红花》,在全国引起轰动。)綦水源的《泥厂长》、朱定的《木排上》、韩明仁的《鸡场里》、王玉胡的《晚秋春花》、石震的《女骑手》、续建烈的《洪娥大姐》;评论有曹建勋的《漫谈〈多浪河边〉》、丁子人和余开伟的评论《试论王玉胡电影创作的艺术构思》、陈箭的古代文学欣赏《洪亮吉和他的〈万松歌〉》等等,这些作品可以说奠定了“文革”前新疆当代文学的坚实基础。

然而,好景不长,《新疆文学》在1960年代初开创出的新疆文学的良好创作势头,很快被接踵而至的政治运动给断送了。文学艺术创作环境不断地受到“极左”思潮的干扰和破坏,直至“文革”的爆发,彻底断送了一切文艺创作的正常秩序,《新疆文学》也在“文革”的动乱中一度停刊。

1970年代末期,“文革”十年浩劫刚刚结束,在党的十一届三中全会发出“实事求是,解放思想”的精神召唤下,已经复刊的《新疆文学》以极大的勇气和热情,冲破“极左”思潮的禁锢,发起“开发者文学”征文,倡导“新边塞诗”,展开关于“中国西部文学”的讨论,努力发现和扶持文学新人,使新疆文学界逐步挣脱捆绑,解放思想,开拓视野,新疆当代文学也终于进入了一个最好的发展时期。文学期刊在过去60年尤其在改革开放30年中发挥着繁荣文学、推动文化建设的重要作用。尤其是上世纪70年代末期到80年代中期,文学期刊在推动思想解放、呼唤中国社会的变革方面起到了特殊的载体作用。当时很多的社会问题和矛盾往往通过作家的书写引起全社会的关注,而作家的依托主要就是文学期刊。由于媒体发展的滞后和图书出版的周期限制,文学期刊发挥了轻骑兵的作用。

在《新疆文学》的大力倡导和推介下,到1980年代中期,一大批享誉新疆文坛乃至全国文坛的新疆作家纷纷涌现,如诗人周涛、杨牧、章德益、易中天、石河、李瑜、东虹、杨眉等;小说家艾克拜尔·米吉提、陆天明、唐栋、赵光鸣、文乐然、肖陈、韩天航、董立勃等;散文、报告文学作家丰收、矫健、孟驰北、张列等;评论家陈柏中、雷茂奎、周政保等。1990年代以后,又有刘亮程、沈苇、韩子勇、黄毅、王族、卢一萍、李娟、亚楠、南子、何英等一批青年作家、诗人、评论家借助《西部》这个文学平台成长起来,有的已蜚声全国。

二

《西部》作为新疆当代多民族文学的园地和平台,对文学运动的开展、文学流派的形成,文学思潮的引领,作家作品风格的确立和形成,都起到了不可磨灭的引导和推动作用。在这里对曾在新疆文学史上产生过重要影响的两个文学事件做一简略阐释,可以略见《西部》在文学历史进程中所发挥的作用。

1960年代初,随着国家文艺政策的调整和宽松,正在准备改刊的《天山》发出了提倡反映真实现实生活,注重艺术表现手法等方面的作品的要求,并组织和召开了一系列的座谈会和组稿会,这一倡议得到了作家积极而热烈的响应,编辑部陆续收到了一批注重文学真实性,在写作上注重表现人性、人情、讲究艺术构思和写作技巧的作品。《司机的妻子》就是当时已展露头角的青年作家吴连增,在受到《天山》的这个倡议启迪后创作的一篇短篇小说,发在改刊后的1962年第1期《新疆文学》上。小说主要讲述了一个叫春兰的司机妻子在节日的时候如何思念在外跑运输的司机丈夫,而这种思念又如何与新社会新道德相冲突,最后春兰在另一位司机妻子的模范行为影响下,克服了这种情感,取得了思想上进步的故事。虽然,这篇小说在现在看来无论是从思想内容和语言叙述上都比较平实,但在当时却是跳出了已日益僵化的公式化、概念化、颂歌式的创作风气,从人性、人情的角度来写普通劳动者的普通感情,触及了人物的内心情感世界和矛盾的作品,一经发表,立刻在读者中引起了强烈的反响。编辑部意识到这是一个活跃一下沉闷已久的新疆文坛的气氛,同时也是一个锻炼和壮大新疆文艺批评队伍的契机,编辑部从1962年6月号开始,有意识地在《新疆文学》上组织开展了对这篇小说公开而自由的讨论,讨论持续了半年,一直进行到1962年12期。共收到五十多篇稿件,《新疆文学》从中选发了观点不同的十五篇稿件,有赞赏、肯定的,也有批评、否定的,两种看法针锋相对。肯定者认为作品敢于触及人物的内心世界,真实可信,这是新的突破和有益的探索。持批评意见者则认为,人物不真实,感情不健康,歪曲了新中国的妇女形象。最后是以编辑部署名“江天”的文章为这场讨论做了小结,并对这篇小说给予了充分的肯定。这是新疆当代文学中一次比较民主的、透彻的批评观点的交锋,这场讨论的意义并不仅仅在于对《司机的妻子》这篇小说的关注、批评,更重要的是这场讨论吸引了国内许多人的参加,把新疆当代文学与内地文学放在一起进行讨论,这是一次非常富有价值的尝试。走出新疆区域性的视野,让更多的人关注新疆的文学创作和批评的现状,让新疆的作家、批评者多方倾听不同的创作思想、批评理念,对后来新疆当代文学写作的具体化表达或表现无疑具有重要的阶段性提升的价值。这次讨论,也锻炼了新疆文学评论家队伍,一些人后来成为新疆文学评论界的中坚力量。

当然,这场讨论的后续情况,这里也要做个简要的交代,自然这也是编辑部所不能左右的。随着对“阶级斗争”的强调,左倾的进一步发展,形势发生了逆转。从1964年底起,从原本正常的文学讨论,演变成了一边倒的批判,1966年6月,《新疆日报》开始连篇累牍地批判《新疆文学》的副主编王谷林,批判者认为小说《司机的妻子》是由王谷林授意发表的“坏小说”,“有关这篇小说的讨论和最后的结论,是王谷林一伙导演的向无产阶级革命文学猖狂进攻的大合唱。”至此,《司机的妻子》成为一株要坚决拔掉的“大毒草”,相关的作者与编辑人员被打成反党黑帮,酿成了新疆当代文坛上的一大冤案。直到1978年,在全国开展关于真理标准问题的讨论,《司机的妻子》才逐渐得到平反。《司机的妻子》的遭遇,不仅仅是作者或相关编辑几个人的世事沉浮,它代表了新疆文坛几十年风雨交加的状况,更是中国当代文坛“极左”思潮影响下的一个缩影。

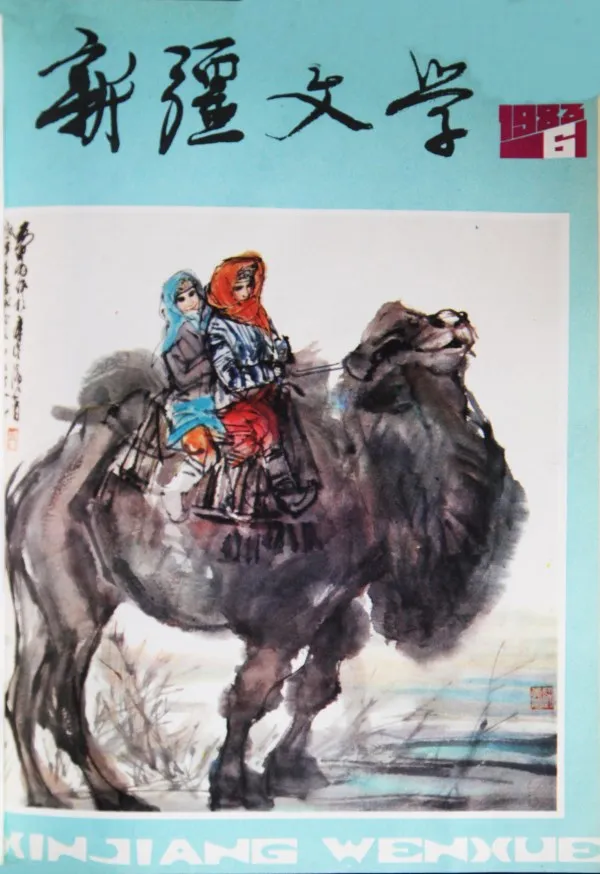

“新边塞诗”运动是在极左思潮肆虐中国十年之久的“文革”刚刚结束后,新疆吹向全国沉闷已久的文坛的一股强劲的新风。“新边塞诗”能够在新疆兴起并继而影响全国诗坛,是《西部》一段值得铭记的历史篇章。《西部》(时称《新疆文艺》)在1978年9月号刊发了陈柏中、郑兴富的《诗苑新花迎春开》,评论了已开始在《西部》大量刊发作品的章德益、杨牧、周涛等人的诗歌创作,继郭小川之后第一次以全新的内涵提出了“新边塞诗”的概念,第一次对“新边塞诗”代表人物进行了系统评介,“新边塞诗”概念的号角一经奏响,随即在新疆刮起了一股以其粗犷、雄奇、刚健、深沉、悲壮为艺术特色的诗风,在全国文坛引起了强烈的反响,并引发了“新边塞诗”的讨论,1980年已复刊的《新疆文学》,除继续大量刊发“新边塞诗”作外,还组织刊发了为数众多的“新边塞诗”评论文章,从理论上为“新边塞诗”鼓与呼。这不仅使“新边塞诗”拥有一大批优秀的诗人,而且还涌现出余开伟、周政保等一大批优秀的诗歌评论家,新疆文学创作队伍空前活跃。在这场声势浩大的文学运动中,在1980年代中期,《新疆文学》更名为《中国西部文学》,并将“边塞新诗”栏目更名为“新边塞诗”。在《西部》的大力倡导下,在新疆和西部诗人的创作实践中,最终形成了一个在中国当代文学史上具有重要地位的诗歌流派——“新边塞诗”派。在“新边塞诗”初露端倪之时,《西部》就旗帜鲜明地打出了“新边塞诗”的旗号,并对以周涛、章德益、杨牧为代表的一批诗人作品进行不遗余力的推介,并从而确立了其“新边塞诗三剑客”的地位,为“新边塞诗”派的形成铸就了中间力量。纵观八十年代,《西部》以全新的视野打造了“新边塞诗”这一诗歌流派,成为西部诗歌的大本营,推动新疆文学创作,走进了改革开放的新时代。文学是社会生活的一面镜子,《西部》狂飙突进式的文学运动,正代表了时代前进的方向。

1980年代,造就了新疆诗歌创作的空前繁荣,截至1987年,新疆的诗人在新疆和全国出版的诗集(不包括民族文字)有杨牧的《绿色的星》,《复活的海》《野玫瑰》《夕阳和我》《塔格莱丽赛》(神话长诗)、《山杜鹃》《边魂》《雄风》,周涛的《八月的果园》《牧人集》《神山》《鹰笛》《野马群》《云游》《山岳山岳,丛林丛林》(长诗),章德益的《绿色的塔里木》《大漠和我》《生命》《西部太阳》《黑色戈壁石》,杨树的《无愧的歌》《飞翔的梦》《十四行爱情诗》,石河的《飞榭集》《阿弥陀集》,李瑜的《准噶尔诗草》《啊,伊犁河漂白了我的军衣》,郭维东的《葡萄园情歌》,洋雨的《丝路情丝》,孙涛的《天山花影》,安定一的《大漠回声》,杨眉的《雪山魂》《夜莺及其家族》,东虹的《骆驼志》,铁木尔·达瓦买提的《天山的歌》,郭基南的《乌孙山下的歌》和《铁依甫江诗选》《克里木·霍加诗选》《天山之歌》《当代新疆诗选》等40本。其中杨牧的《复活的海》和周涛的《神山》荣获1984-1985年第二届全国新诗(诗集)奖。这些诗歌绝大部分都曾经刊载在《新疆文艺》《新疆文学》和《中国西部文学》上。

八十年代初新疆文学

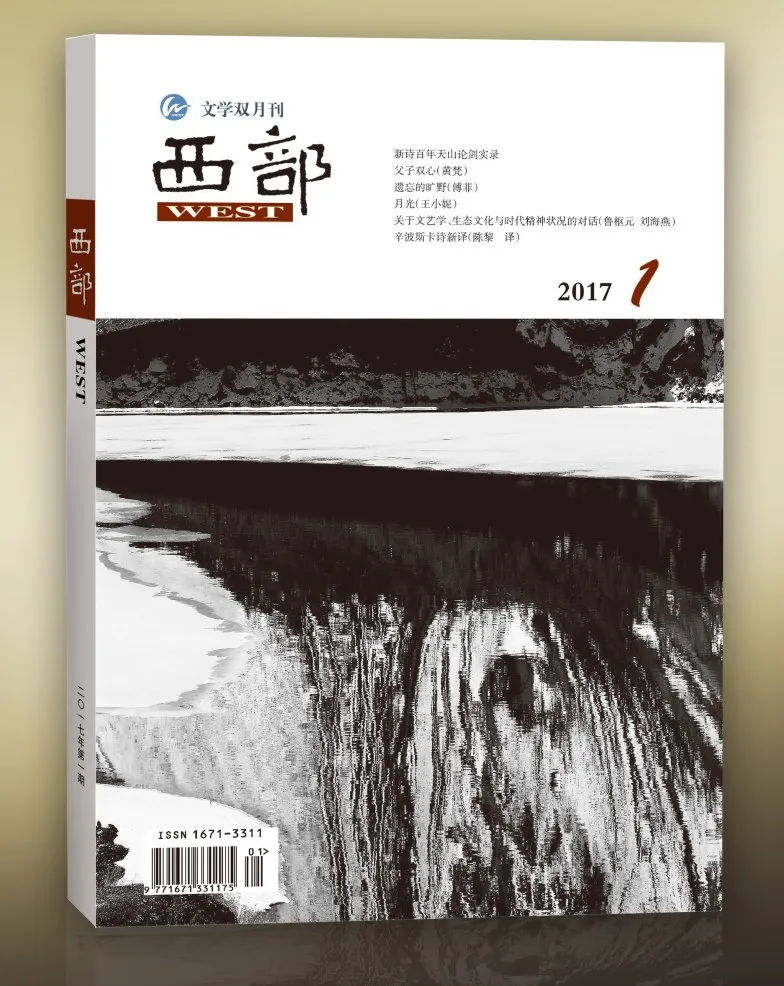

2017年第一期西部封面

“新边塞诗”诗派的形成和确立是和《西部》的大力倡导和推介分不开的,《西部》对“新边塞诗”诗人群的形成,做出了突出的贡献,可以说“新边塞诗”作家群是在《西部》这块文学园地中成长起来,从而走向全国诗坛的。

三

《西部》始终把繁荣新疆多民族文学事业,翻译、推介少数民族优秀文学作品,开展各民族文学交流作为自己的办刊理念。在20世纪五、六十年代,新疆还没有汉译民的刊物,早期的《西部》除了刊发汉族作家的作品外,差不多每期用三分之一到一半的篇幅来翻译介绍新疆兄弟民族的当代文学,古典文学、民间文学的优秀作品。这一做法,得到了新疆各民族作家的鼎力支持和衷心拥戴,一大批维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜等少数民族作家和文学作品,就是通过《西部》呈现在了全国读者的面前,向人们展现了一个丰富多彩的民族生活的画卷,如:早期的维吾尔族诗人黎·穆塔里甫、铁依甫江·艾里耶夫、克里木·霍加,哈萨克族诗人库尔班阿里等大量充满爱国主义激情和民族风彩的诗歌;维吾尔族作家祖农·哈迪尔的小说《精疲力尽的时候》、《锻炼》,戏剧《蕴倩姆》,哈萨克族作家郝斯力汗的小说《起点》《斯拉木的同年》等。1970年代后有维吾尔族的祖尔东·沙比尔、买买提明·吾守尔、阿拉提·阿斯木等的小说,哈萨克族的朱玛拜·比拉勒、艾克拜尔·米吉提、叶尔克西等的小说,夏侃·沃阿勒拜的诗歌,维吾尔族阿扎提·苏里坦、哈萨克族夏里甫汗·阿布达里的评论,也逐渐受到全国的关注。另外,少数民族民间故事、民歌、寓言也占了较大篇幅,最重要的是整理了流传广泛的“阿凡提的故事”,并出了一期“民间文学”专号(1957年5月号)。此后还推出了维吾尔族古典叙事长诗《莱丽与麦吉侬》、柯尔克孜族民间叙事诗《库尔木尔扎》等。

首先是一大批兄弟民族的作家诗人,不仅为新疆汉语文学界所熟悉,而且借此走向全国,成为多元一体的中华文化的共同财富,有的甚至产生了世界性影响。如维吾尔族诗人黎·穆塔里甫、铁依甫江、克里木·霍加,哈萨克族诗人库尔班阿里等的大量充满爱国激情和风格独特的诗歌作品;维吾尔族作家祖农·哈迪尔的小说《锻炼》、戏剧《蕴倩姆》,哈萨克族作家郝斯力汗的小说《起点》《斯拉木的同年》,锡伯族作家郭基南的诗歌和散文等,20世纪五六十年代就为人们所熟知。进入70年代之后,杂志对新疆各民族民间文学和古典文学的译介更是不遗余力,从中国三大史诗中的两部——柯尔克孜的《玛纳斯》、蒙古族的《江格尔》,到维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜族的民歌民谣,民间故事,寓言笑话,谚语谜语,特别是《阿凡提故事》及其在新疆各地的变体《毛拉则丁的故事》《赛来恰坎的故事》;从维吾尔古典文学经典《福乐智慧》《突厥语大词典》,到爱情长诗《热碧亚与赛丁》等的大量古典诗歌,大都是这个刊物率先介绍,才逐步得到广泛传播的。

四

对《西部》60年这一简略的梳理和回顾,我们还是可以粗略的感受到《西部》60年的发展脉络,从中也可感受新疆当代文学60年风云变幻的历史轨迹。在《精品集》的编选过程中,我们常常被一种情绪感动着,看着眼前排列在一起的厚薄不一,开本大小不同的杂志,从早期的纸质粗糙的、页面发黄破损的旧杂志到今天印装精美的簇新的杂志,似乎有一种声音袅袅地从这些发黄的纸页中传出:历史,这就是新疆当代多民族文学史的史料宝库。是啊,这些从各种渠道搜集到的《西部》早期杂志,不禁让人感慨万分。《西部》(当时叫《天山》)从创刊时薄薄的2个印张,作者队伍不足百人,到今天颇有分量的168页,年发表作品250多万字,作者队伍遍及全国各地,成为在全国有重要影响力的文学杂志,可以说,《西部》的成长和发展是与新疆当代多民族文学的发展、繁荣同步的,从创刊至今,《西部》始终坚持翻译、推介新疆各少数民族优秀文学作品和发掘培养本土作家的优良传统,发表了大量的优秀作品,培养了大批卓有成就的作家,助推了新疆多民族文学的传播、交流,为发展、繁荣新疆当代多民族文学事业做出了突出贡献。

文学期刊作为文化的一种特殊载体,承载着弘扬精神与文化的使命,任何一位优秀作家的成熟都离不开在文学期刊上的千锤百炼,同样任何一本优秀文学刊物也离不开在社会里的摸索。六十年的《西部》,之所以能够成为新疆当代文学的历史宝库,就在于它是新疆各族作家成长的摇篮和园地,它的升沉起伏亦能折射出新疆当代多民族文学的发展轨迹。

回顾这本几乎与自治区同龄的文学期刊的发展历程,当那些带着岁月痕迹的杂志陈列在一起时,不禁令人感慨万分,仿佛一幅巨大的历史画卷呈现在人们的面前。那些有着时代的印记和心灵温度的文字,以一种安静的姿态诉说着曾经的曲折与波澜壮阔。从中,让人看到了新疆文学的厚重历史,也感受到了时间沉甸甸的重量。

六十年一路走来的《西部》,它的成长发展不是一帆风顺的。在1980年代以前,文学、文学期刊的命运总是和政治运动紧密联系在一起的,在政治运动中起起伏伏,成为历次政治运动中文艺界风暴的中心,每次“大批判”,都有一些敢于探索创新的作品被打成毒草,一些敢说真话的作家被打入另册。直至在“文革”中被迫停刊。在2000年代初、中期,由于受市场经济和网络文化的冲击,《西部》曾经一度游离于市场和文学之间,刊物质量大幅度下滑,作者流失严重,刊物社会影响力也大幅度缩水。然而,历史的车轮滚滚向前,任何逆流都无法阻挡历史前进的脚步,《西部》就是一次次地以殉道者的毅力和勇气,涉过一道道险滩、歧路,坚韧不拔地奋力前行在文学的征途中。正可谓“六十年风雨文学路,初心不改铸辉煌”。是的,六十年来,尽管《西部》经历了风风雨雨,但一代代《西部》人经过不懈努力,踏遍荆蓁,艰难和愉悦相随、梦想与压力相伴地一路走来。今天的《西部》以其现代性、文学性、多元化为特征,立足新疆、面向西部,立足西部、面向全国,被誉为“新疆文学第一刊”,也成为西部中国的“文化地标”。

历年西部杂志

五

为迎接《西部》创刊六十周年,杂志社在2014年3月决定启动《〈西部〉六十年精品集》的编选工作,旨在对《西部》六十年来刊发的文学作品做一整体的梳理和回顾,在此基础上,总结经验、查找失误、吸取教训,弘扬成就,以便在今后的工作中更好地推进《西部》的发展,同时为新疆多民族文学的研究提供一份重要的、不可替代的文献资料。

编辑出版《〈西部〉六十年作品精选》的想法一经提出,就得到自治区文联和自治区新闻出版广电局领导的高度重视和大力支持,自治区文联在编辑经费上给予了支持,自治区新闻出版局将该书列为自治区六十年大庆献礼图书安排出版。

为使《〈西部〉六十年精品集》的编选更具普遍性和权威性,我们成立了以自治区文联、自治区新闻出版广电局的专家学者、新疆著名作家、《西部》历任主编和老编辑组成的编委会,对编选工作做宏观、具体的指导。编委会成立后召开多次会议,商讨编选事宜,制定编选标准。强调在编选中首先要注重作品的思想性、艺术性和时代性,不预设选稿范围,凡在本刊发表的作品均在编选之列。六十年,由于刊物经历了多个重大历史时期,作品发表时间跨度较大,应尊重各个时期所发表的重要作品,不完全以今天的审美标准来看待过去的作品,但受“文革”及“极左”思潮影响的作品不在选编之列。

在选编中,《〈西部〉六十年精品集》坚持以新疆本土作家(含客寓)作品为主、内地作家作品酌收的原则。新疆是多民族聚居地区,《西部》一直承担着把新疆少数民族文学作品推向全国的任务,所以我们适当地考虑了新疆少数民族作家作品的选编比例。六十年来《西部》刊发的作品数量庞大,本书容量有限,原则上同一种文体每位作家只入选一篇作品。早期刊发的作品时代印痕较重,我们尊重历史,未加改动。该书编排上以作品发表时间为序。

自创刊至2015年第12期,《西部》已出版666期,有六千余位作者的一万多篇(首)作品刊发,字数近亿。从如此浩繁的篇幅中遴选出符合我们要求的作品来,是一项十分艰巨的工作。选编工作从启动到出版只有一年多的时间,可谓时间紧、任务重。由于“文革”等一些众所周知的原因,加之办公场所曾多次搬迁,五六十年代的刊物缺失很多,很多作品只能通过去自治区各大图书馆查阅、复印来解决,有些刊物的原件甚至是在上海图书馆查阅到并复印的。这些都为选编工作增加了难度和工作量。

《〈西部〉六十年精品集》的编辑、出版,是在社会各界的关心、帮助、支持下得以顺利完成的。这里,我们要感谢各位编委的尽心尽职,感谢年近八旬的《西部》历任主编陈柏中、吴连增、郑兴富、都幸福等,对入选篇目提出了具体而又中肯的意见和建议。感谢陈柏中先生为这部书、也为《西部》六十年写下了情真意切、全面中肯的序言。尤其感谢曾在《西部》工作多年的退休老编辑修仲一先生,为选编工作倾注了大量心血,在短短三个多月时间里,跑遍了乌鲁木齐的各大图书馆,查阅了大量资料,列出了初选目录,为最终入选篇目的确定提供了极大便利。感谢《西部》现任主编沈苇、副主编张映姝,在繁忙的编务之余,挤出时间对入选篇目提出自己的建议。感谢《西部》编辑孙伟、刘涛、方娜、李奕等承担了繁重的资料搜集整理、录入和校对工作。感谢该书的出版者——新疆美术摄影出版社,为保证出版质量,调集了最强的编辑力量,保证这部书的高品质。

这部240万字六卷本的《〈西部〉六十年精品集》,印刷精美、高端时尚、大气厚重。它的出版,既是对《西部》六十年的回顾和总结,也是对新疆当代多民族文学的巡礼和致敬。它既是一份沉甸甸的丰收的果实,凝聚着《西部》几代创办者的汗水心血,也体现了在后语境下《西部》杂志社的一种责任和担当,一种文学自信,一种文化自觉的姿态。

“精品集”具有鲜明的时代感和历史感。各卷选入的作品均是各个历史阶段具有代表性的作品,不少作品发表后曾在新疆乃至全国产生过巨大的反响,有的曾荣获全国优秀作品奖,有的作品被译成多种文字。这部精品集不但是献给《西部》六十周年生日的大礼,也是对新疆六十年汉语文学成就的总结和检阅。

(本文图片由黄永忠提供)